Операция при переломе наколенника

Этапы и техника операции при переломе надколенника

а) Показания для операции при переломе надколенника:

– Абсолютные показания: любой поперечный перелом надколенника со смещением.

– Противопоказания: загрязненная или инфицированная рана. Переломы без смещения (обычно вертикальные). Сильно раздробленные переломы.

– Альтернативная операция: фиксация винтами.

б) Предоперационная подготовка. Подготовка пациента: возможна аспирация суставного выпота при консервативном лечении.

в) Специфические риски, информированное согласие пациента:

– Инфекция

– Несращение

– Послеоперационное кровотечение

– Остеоартроз

– Удаление фиксаторов

г) Обезболивание. Общее обезболивание (интубация), эпидуральная или спинальная анестезия.

д) Положение пациента. Лежа на спине.

е) Доступ. Поперечный разрез, латеральный парапателлярный разрез.

ж) Этапы операции:

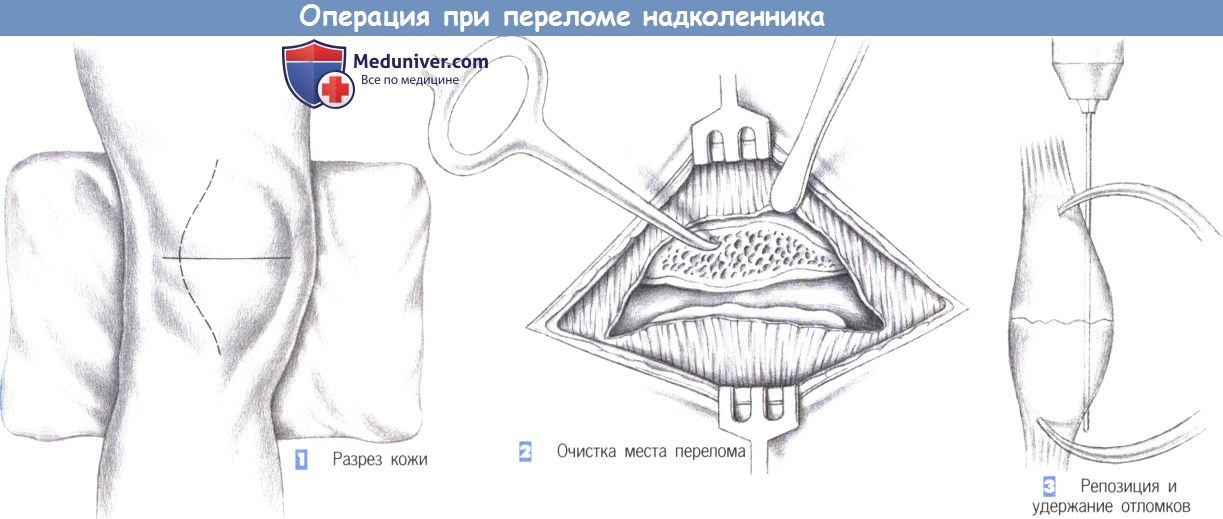

– Разрез кожи

– Очистка места перелома

– Репозиция и удержание отломков

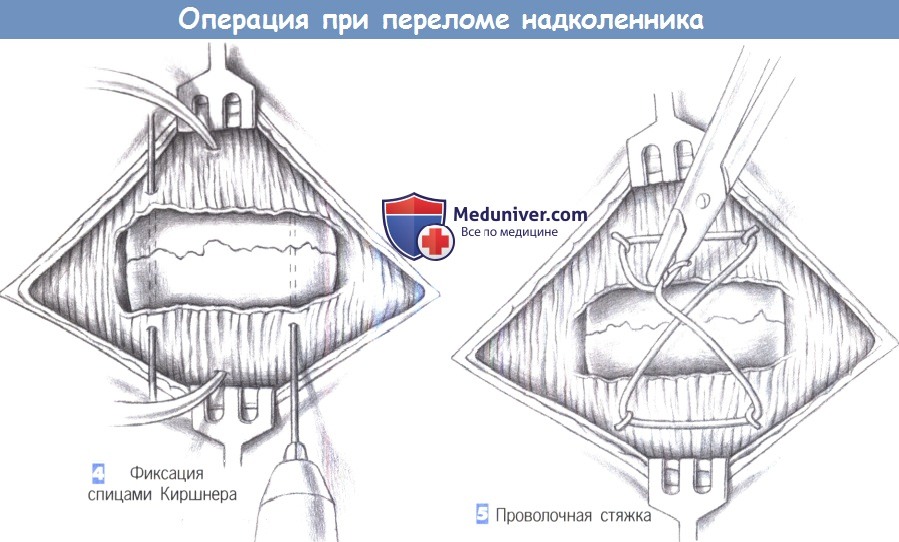

– Фиксация спицами Киршнера

– Проволочная стяжка

– Модификации

з) Анатомические особенности, серьезные риски, оперативные приемы:

– Обязательно восстановите конгруэнтность суставной поверхности надколенника.

– Удалите все нежизнеспособные фрагменты.

– Предпочтительно выполнить дополнительную резекцию поверхности сустава, чем оставить какое-либо несовпадение костных поверхностей.

– Перед репозицией эвакуируйте гематомы путем промывания и осмотрите суставные поверхности на предмет каких-либо вдавлений или трещин.

– Введите спицы Киршнера кпереди от средней линии.

и) Меры при специфических осложнениях:

– При оскольчатых переломах возможно использование нескольких стяжек и фиксация винтами.

– Гнойный артрит: введение проточно-промывного дренажа.

к) Послеоперационный уход после операции при переломе надколенника:

– Медицинский уход: удалите дренаж из сустава на 1-2-й день. Удалите фиксаторы через 1 год.

– Активизация: первоначально без перенесения веса на конечность.

– Физиотерапия: после удаления дренажей, немедленная физиотерапия, возможно использование тренажера для пассивных движений в течение первых 5-7 дней.

– Период нетрудоспособности: около 6 недель.

л) Этапы и техника операции при переломе надколенника:

1. Разрез кожи

2. Очистка места перелома

3. Репозиция и удержание отломков

4. Фиксация спицами Киршнера

5. Проволочная стяжка

6. Модификации

1. Разрез кожи. Классический доступ ведется через латеральный парапателлярный разрез, хотя результаты столь же хороши и при поперечном разрезе. Откидывание медиального кожно-подкожного лоскута с передней поверхности надколенника предоставляет доступ к месту перелома. Открытый коленный сустав тщательно промывается.

Части сухожильного растяжения разгибателя, кровяные сгустки и мелкие свободные фрагменты кости и хряща удаляются щипцами или вымываются из сустава. Периостальное покрытие сдвигается с краев излома на 2 мм для точной адаптации переднего кортикального слоя.

2. Очистка места перелома. После обнажения места перелома проксимальный конец приподнимается маленьким костным крючком, и суставная поверхность дополнительно очищается, а сустав осматривается. Остаточный налет и кровяные сгустки удаляются путем промывания. Весь сустав тщательно очищается.

3. Репозиция и удержание отломков. После репозиции костных фрагментов надколенник захватывается репозиционными щипцами, и его фрагменты плотно сжимаются вместе. Чтобы плотно охватить надколенник, щипцы должны быть наложены как можно дорзальнее.

4. Фиксация спицами Киршнера. Затем через надколенник на расстоянии 2-3 см друг от друга просверливаются проволочные спицы Киршнера толщиной 1,8-2,0 мм. Проволока должна находиться более в передней, чем в задней части надколенника, на 5 мм ниже кортикального слоя. После проведения и выравнивания проволочных спиц репозиция оценивается проведением пальца по суставной поверхности надколенника. В то же время проверяется правильность положения спиц в кости.

5. Проволочная стяжка. Краниальные и каудальные концы спиц сгибаются, чтобы создать безопасный захват для проволочной стяжки. Стяжка формируется из 1,2-1,4-мм проволоки, которая изгибается в виде восьмерки вокруг спиц Киршнера и затягивается путем скручивания концов. Следует соблюдаться осторожность, гарантирующую, что надколенник не был открыт с дорсальной стороны, что достигается правильным размещением проволоки Киршнера.

Проксимальные и дистальные концы проволоки Киршнера погружаются в ткани при помощи молотка и импактора. Дистальные концы необходимо сгибать как можно меньше, чтобы в дальнейшем облегчить их удаление в краниальном направлении. После достижения анатомической репозиции и фиксации перелома вводится внутрисуставной активный дренаж, суставная сумка ушивается, и сухожильные растяжения сопоставляются рассасывающимися швами.

6. Модификации. При оскольчатых и косых переломах требуется модифицированная техника, которая может включать использование циркулярных проволочных серкляжей, поперечных винтов и множественных проволочных серкляжей или спиц Киршнера, введенных на расстоянии друг от друга.

– Также рекомендуем “Этапы и техника остеосинтеза большеберцовой кости штифтом”

Оглавление темы “Техника операций при травме”:

- Техника репозиции шейки бедра динамическим бедренным винтом

- Этапы и техника остеосинтеза диафиза бедра штифтом

- Этапы и техника протезирования головки бедренной кости

- Этапы и техника остеосинтеза диафиза бедра пластиной

- Этапы и техника операции при переломе надколенника

- Этапы и техника остеосинтеза большеберцовой кости штифтом

- Этапы и техника остеосинтеза при переломах костей голени

- Этапы и техника операции при переломе медиальной лодыжки

- Этапы и техника операции при переломе латеральной лодыжки

- Этапы и техника операции при разрыве малоберцовой связки

- Этапы и техника операции при разрыве ахиллова сухожилия

Источник

Переломы надколенника – нарушение целостности коленной чашечки в результате травматического воздействия. Патология сопровождается припухлостью колена и болью, усиливающейся при сгибании ноги в коленном суставе, ограничением разгибания голени. При повреждениях со смещением ходьба становится невозможной. Диагностика включает рентгенологическое исследование, при необходимости МРТ и пункцию коленного сустава. Переломы надколенника без смещения лечатся путем фиксации гипсовой шиной, при наличии смещения требуется операция.

Общие сведения

Переломы надколенника составляют 1,5% от общего количества переломов. Чаще встречаются у людей среднего и пожилого возраста, обычно являются результатом уличной травмы. Нередко сопровождаются выраженным смещением отломков, обусловленным тягой четырехглавой мышцы бедра. Характеризуются достаточно благоприятным прогнозом. Лечение патологии осуществляют врачи-травматологи.

Причины

Обычно перелом надколенника становится результатом прямой травмы при падении на согнутое колено или ударе коленной чашечкой об острый и твердый предмет. Перелом в результате непрямой травмы возможен при внезапном резком сокращении четырехглавой мышцы бедра. Выделяют смешанный механизм перелома, возникающий при сочетании элементов прямой и непрямой травмы. Перелом надколенника часто сочетается с повреждением бокового сгибательного аппарата – сухожильных волокон четырехглавой мышцы бедра. При разрыве сухожилий отмечается выраженное расхождение отломков надколенника.

Патанатомия

Надколенник – плоская округлая кость, расположенная на передней поверхности коленного сустава. К верхней части надколенника (коленной чашечки) прикрепляются сухожилия всех головок четырехглавой мышцы бедра, к нижней – собственная связка надколенника. С наружной и внутренней стороны кость поддерживается боковыми связками.

Своей гладкой внутренней поверхностью коленная чашечка прилегает к надколенниковой поверхности бедренной кости. Шероховатая наружная поверхность надколенника покрыта сухожильными волокнами. Надколенник защищает колено при травмах и выполняет функцию блока, увеличивающего силу четырехглавой мышцы бедра.

Классификация

Выделяют закрытые и открытые (сообщающиеся с через рану с внешней средой) переломы надколенника. В зависимости от локализации специалисты в сфере травматологии и ортопедии подразделяют переломы надколенника на продольные, поперечные, оскольчатые, краевые. Чаще всего наблюдаются поперечные переломы коленной чашечки, реже – краевые, очень редко – продольные. Все переломы надколенника, за исключением краевых переломов верхушки, являются внутрисуставными.

Симптомы перелома надколенника

Наблюдается выраженная припухлость в области коленного сустава. При ощупывании выявляется резкая болезненность, щель между отломками, гемартроз (кровь в коленном суставе). Иногда определяется патологическая подвижность и хруст (крепитация) костных отломков. Боли резко усиливаются при попытке сгибания колена. Активное разгибание голени невозможно или резко ограничено. При переломе без смещения пациент сохраняет способность ходить, однако ходьба сопровождается выраженными болевыми ощущениями. Перелом надколенника со смещением исключает ходьбу, поднятие выпрямленной конечности и активные движения в суставе.

Диагностика

Диагноз перелома надколенника устанавливается в ходе консультации травматолога на основании характерной клинической картины и данных рентгенографического исследования. Дополнительно проводится МРТ коленного сустава. Гемартроз подтверждает диагностическая пункция сустава. Перелом надколенника дифференцируют от разрыва собственной связки надколенника, разрыва сухожилия четырехглавой мышцы, травматического артрита и препателлярного бурсита. Во всех указанных случаях отсутствует щель между отломками, выявляется баллотирование коленной чашечки, надколенник смещается полностью.

В отдельных случаях перелом надколенника приходится дифференцировать с аномалией развития коленной чашечки – разделенным надколенником (patella partita). В отличие от перелома надколенника при patella partita в анамнезе отсутствует травма, нет резких болей, щель между костными фрагментами ровная, закругленная. Patella partita, как правило, выявляется с двух сторон.

Рентгенография коленного сустава. Перелом надколенника с выраженным диастазом отломков.

Лечение перелома надколенника

При повреждении без смещения или со смещением не более, чем на 0,5 см, показано консервативное лечение – фиксация конечности задней гипсовой шиной на срок 2-3 недели. Пациенту разрешают ходить на костылях. После снятия шины назначают лечебную физкультуру, массаж и физиолечение: УВЧ, электрофорез, магнитолазеротерапия и др. Трудоспособность восстанавливается через 1,5-2 месяца.

Перелом надколенника со смещением отломков более, чем на 0,5 см является показанием к операции. Могут применяться различные методики с использованием шва мягких тканей, костного шва и мышечно-сухожильной пластики. Самый популярный метод – операция Берже-Шультце (сближение отломков с последующим прошиванием мягких тканей вокруг надколенника). Срок иммобилизации в послеоперационном периоде составляет 1 месяц. После снятия гипсовой шины назначают массаж, физиопроцедуры и лечебную гимнастику.

При многооскольчатых переломах в некоторых случаях (наличие мелких отломков, невозможность восстановления надколенника) применяют иссекающие операции – удаление костных фрагментов или всего надколенника. Если есть возможность сохранить коленную чашечку, иссекающие операции проводить не рекомендуется.

Прогноз и профилактика

Прогноз обычно благоприятный, функции конечности полностью восстанавливаются. Сроки нетрудоспособности зависят от тяжести повреждения и колеблются от 2 месяцев при неосложненных переломах надколенника до 3 месяцев при переломах с повреждением сухожилия четырехглавой мышцы бедра. Профилактика предусматривает проведение мероприятий по предупреждению уличного травматизма, особенно – в зимнее время года.

Источник

Доступ, техника операции при переломе надколенника

Порты и доступы:

а) Длина срединного доступа к надколеннику должна быт достаточной, чтоб обеспечить визуализацию сухожилий четырехглавой мышцы и надколенника, медиального и латерального удерживателей надколенника.

Техника операции 1: остеосинтез поперечного перелома надколенника

1 этап:

а) Все фрагменты перелома тщательно мобилизуются и освобождаются от свертков крови, что обеспечивает максимальную визуализацию и анатомичную репозицию фрагментов

б) По достижении анатомичной репозиции два основных фрагмента фиксируются большой цапкой или репозиционным зажимом (рис. 3)

в) Суставная поверхность надколенника пальпируется через дефект в удерживателях надколенника для оценки качества репозиции

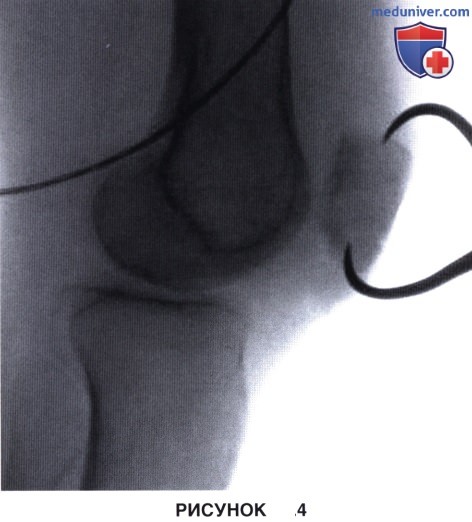

г) Адекватность выполненной репозиции подтверждается при флюороскопии (рис. 4)

2 этап:

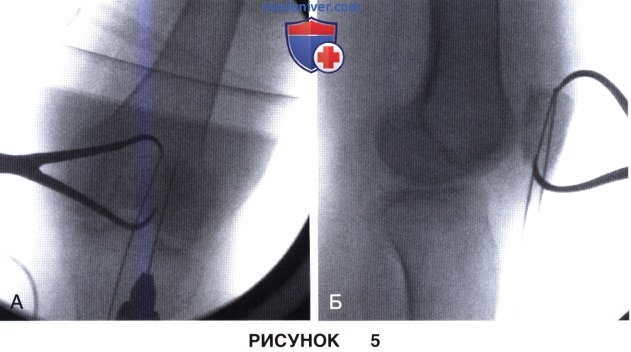

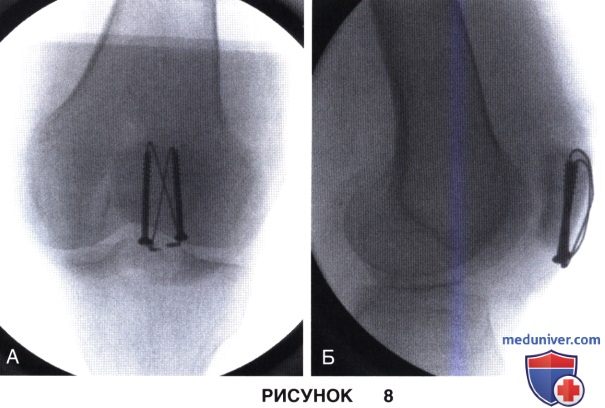

а) При типичном поперечном переломе фрагменты фиксируют двумя продольными параллельными спицами Киршнера. На рис. 5 представлены интраоперационные флюорограммы в прямой (рис. 5, А) и боковой (рис. 5, Б) проекциях после фиксации перелома спицами:

• По каждой спице канюлированным сверлом 2,7 мм формируются каналы

• Меньший из двух фрагментов дополнительно рассверливается сверлом 4 мм для обеспечения межфрагментарной компрессии

б) Измеряется длина сформированных каналов и по каждой спице устанавливается 4-мм стягивающий винт, длина которого должна быть на 2 мм меньше измеренной длины каналов (рис. 6)

в) Спицы удаляются и через каналы винтов в виде «восьмерки» проводится проволока 18G, с помощью которой формируется стягивающая петля, увеличивающая прочность фиксации (рис. 7)

г) Выполняется контрольная флюороскопия в прямой (рис. 8, А) и боковой (рис. 8, Б) проекциях

д) Как вариант, фиксировать перелом можно более традиционным способом: двумя параллельными спицами и стягивающей проволочной петлей

е) Нюансы 2 этапа операции:

• Винты лучше вводить со стороны меньшего фрагмента в больший

• Винты должны быть на 2 мм короче измеренной длины каналов, что позволит избежать перегиба и поломки проволоки на выходе из винтов

• Рассверливание меньшего фрагмента уменьшит вероятность раскалывания фрагмента при введении винта и позволит погрузить его головку в кость заподлицо

• При оскольчатых переломах после репозиции перелома перед введением винтов и проволочной петли фрагменты можно фиксировать проволочным серкляжем

ж) Ошибки 2 этапа:

• Традиционный остеосинтез параллельными спицами Киршнера и стягивающей проволочной петлей обеспечивает адекватную стабилизацию фрагментов, однако спицы могут становиться источником дискомфорта для пациента, мешать послеоперационной реабилитации и нередко требуют удаления после консолидации перелома

3 этап:

а) Рана промывается

б) Выполняются движения в коленном суставе в пределах полного объема движений, подвижности фрагментов надколенника при этом быть не должно

в) Медиальный и латеральный удерживатели надколенника восстанавливаются 8-образными швами с использованием рассасывающегося шовного материала № 0

г) Подкожные ткани ушиваются рассасывающейся нитью 2-0

д) Кожа ушивается узловыми нейлоновыми швами или скобками

е) Нюансы 3 этапа:

• При сомнениях в отношении качества гемостаза операционную рану можно дренировать

4 этап:

а) Операционная рана закрывается стерильной повязкой, поверх которой фиксируется устройство для местного охлаждения тканей

б) Коленный сустав иммобилизируется шиной или шарнирным брейсом, фиксированным в положении разгибания.

в) Инструментарий и импланты:

• Если проксимальный или дистальный фрагменты надколенника слишком малы для введения винта, их можно удалить, а сухожилия четырехглавой мышцы или надколенника фиксировать к оставшемуся крупному фрагменту

г) Нюансы 4 этапа:

• Мелкие фрагменты надколенника необходимо удалять

Техника операции 2: остеосинтез переломов нижнего полюса надколенника

1 этап:

а) Хирург оценивает по рентгенограммах положение и размеры костного фрагмента нижнего полюса, чтобы понять, возможно ли выполнить фиксацию этого фрагмента или его необходимо удалить. На рис. 9 представлена рентгенограмма в боковой проекции поперечного перелома нижнего полюса надколенника. В этом случае костный фрагмент слишком мал, для того чтобы его можно было фиксировать с использованием традиционных техник фиксации

б) Выполняется срединный разрез кожи в области нижнего полюса надколенника

в) Обнажается место перелома и оцениваются размеры и качество дистального фрагмента надколенника. На рис. 10 видно, что фрагмент нижнего полюса представляет собой одну лишь кортикальную пластинку

г) Ошибки 1 этапа операции:

• Костные каналы в надколеннике должны выходить через его верхний полюс, а не через переднюю кортикальную пластинку, иначе возрастает риск проксимального перелома надколенника

д) Инструментарий и импланты:

• Вместо спиц с ушком можно использовать 2,5-мм сверло, а нити провести с помощью проводника Hewson

е) Спорные вопросы:

• В некоторых случаях необходимо удалить нижний полюс надколенника целиком, однако это приводит к укорочению надколенника и изменению биомеханики бедренно-надколенникового сустава

2 этап:

а) При достаточном качестве дистального фрагмента выполняется внутренняя фиксация перелома спицами или винтами по описанной выше методике

б) Если фрагмент слишком мал, возможна его фиксация швами

в) Сухожилие надколенника прошивается двумя отдельными швами с использованием нерассасывающегося шовного материала №2 по методике Krackow (рис. 11)

г) Продольно через надколенник в направлении снизу-вверх проводятся три параллельные 2,4-мм иглы Beath (рис. 12)

3 этап:

а) Крайние нити проводятся через медиальный и латеральный каналы в надколеннике, две центральные нити проводятся через центральный канал (рис. 13)

б) Нити связываются над верхним полюсом надколенника (см. рис. 13), узлы должны быть погружена в толщу сухожилия четырехглавой мышцы

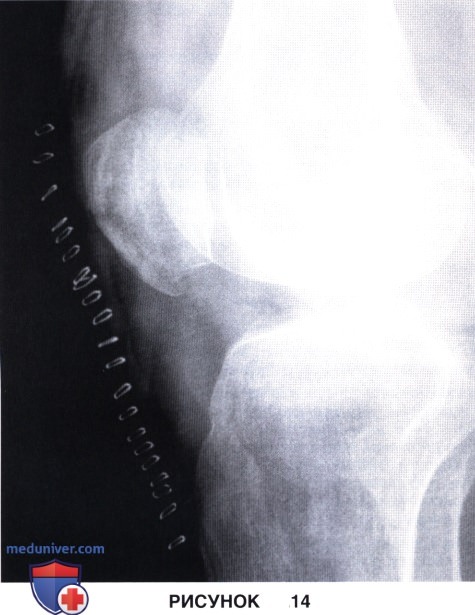

в) Послеоперационная рентгенография должна подтвердить анатомичную репозицию перелома (рис. 14).

г) Нюансы 3 этапа операции:

• Погружение узлов в сухожилие четырехглавой мышцы минимизирует риск дискомфортных ощущений у пациента в области этих узлов

д) Ошибки 3 этапа:

• Неанатомичная репозиция фрагментов с дефектом между ними приведет к замедленной консолидации перелома или формированию ложного сустава

е) Спорные вопросы:

• Традиционная техника фиксации металлическими винтами в последующем нередко требует удаления этих винтов

• Использование биоабсорбируемых фиксаторов в ряде случаев приводит к развитию послеоперационного синовита

Техника операции 3: остеохондральные переломы надколенника

1 этап:

а) Остеохондральные переломы надколенника (и наружного мыщелка бедра) происходят при вывихах надколенника

б) На рентгенограммах в таких случаях нередко можно видеть свободное тело в суставе

в) МРТ позволяет оценить распространенность и размеры хондрального повреждения и спланировать операцию

г) КТ наиболее информативна для количественной оценки смещения фрагментов или размеров костного дефекта

2 этап:

а) Выполняется диагностическая артроскопия, во время которой локализуется осте-охондральное повреждение и оцениваются его размеры

б) Выполняется медиальная парапателлярная артротомия. Такой же доступ обычно используется для восстановления МБНС. Остеохондральный фрагмент извлекается из полости коленного сустава (рис. 15)

в) Нюансы 2 этапа операции:

• Необходимо выполнить репозицию фрагмента таким образом, чтобы деформация суставной поверхности надколенника была минимальной

• Анатомичность выполненной репозиции подтверждается пальпаторно

г) Ошибки 2 этапа операции:

• Следует избегать излишней операционной травмы и ненужных манипуляций с остеохондральным фрагментом с тем, чтобы сохранить целостность его суставной поверхности

3 этап:

а) Фиброзные ткани с костной поверхности остеохондрального фрагмента и соответствующего ему дефекта надколенника удаляются (рис. 16)

б) Выполняется репозиция остеохондрального фрагмента, особое внимание при этом обращают на качество репозиции суставной поверхности

в) По достижении удовлетворительной репозиции фрагмент фиксируют винтами. Для удержания достигнутой репозиции можно временно использовать 1-2 спицы Киршнера (рис. 17). В качестве альтернативных техник фиксации можно воспользоваться безголовчатыми или биоабсорбируемыми винтами

г) Правильность положения винтов оценивается флюороскопически. Винты не должны пенетрировать переднюю кортикальную пластинку надколенника

4 этап:

а) По завершении фиксации остеохондрального перелома в зависимости от особенностей клинического случая выполняется восстановление или реконструкция МБНС

б) Выполняется гемостаз и рана ушивается послойно

в) Кожа ушивается непрерывным внутрикожным швом с использованием рассасывающегося шовного материала.

г) Нюансы 4 этапа:

• В зависимости от типа используемых фиксаторов их удаление может быть выполнено через три месяца после операции или позже

д) Ошибки 4 этапа:

• Избыточное натяжение медиального удерживателя приведет к увеличению давления в медиальном отделе бедренно-надколенникового сустава и изменению трекинга надколенника

– Также рекомендуем “Послеоперационный уход после перелома надколенника”

Редактор: Искандер Милевски. Дата публикации: 2.4.2020

Источник