Огнестрельные переломы челюстей презентация

1. ПЕРЕЛОМЫ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ

Выполнил: Растатуров Н.Д.

2.

Переломы – это полное или частичное нарушение целостности кости, которое

наступает под действием силы.

Переломы могут быть полными и неполными. При полных переломах часто имеется

смещение отломков челюсти. В зависимости от линии перелома они могут быть:

поперечными, косыми, зигзагообразными. Исходя из количества отломков, их можно

разделить на двойные, множественные и оскольчатые. По механизму возникновения

возникают прямые переломы, которые образуются в месте приложения силы (удара)

и непрямые, возникающие на противоположной от места приложения удара (силы)

стороне.

Переломы челюстей могут быть патологическими (спонтанными) при хроническом

воспалительном процессе или вследствие роста доброкачественной или

злокачественной опухоли.

Если перелом сопровождается большими разрывами мягких тканей, слизистой

оболочки полости рта, то такой перелом называется открытым. При закрытом

переломе поврежденный участок кости остается закрытым мягкими тканями. При

осмотре зубных рядов обращают на себя внимание отклонения, связанные с

происшедшим переломом:

– смещается одна часть зубного ряда относительно другой (в направлении спереди

назад или снизу вверх);

– образуются промежутки между зубами, идущие по линии перелома и

продолжающиеся через поврежденную слизистую оболочку на кость челюсти.

Смещение отломков происходит под действием силы и физиологической тяги

мышц, а также под влиянием собственной тяжести.

3. Классификация огнестрельных повреждений верхней челюсти, предложенная Я.М. Збаржем (1965)

I. По направлению и глубине

раневого канала:

II. По характеру повреждения:

1) без значительного дефекта мягких

и костных тканей;

1) сквозное (поперечное, косое,

продольное);

2) со значительным дефектом

2) слепое;

3)касательное.

мягких и костных тканей;

3) непроникающие;

4) проникающие в полость рта,

носа, верхнечелюстную пазуху и

череп;

5) со смещением отломков.

4.

III. По функциональному признаку:

1) без нарушения функций;

2) с нарушением функций:

а) речи, жевания, глотания;

б) дыхания, слуха;

в)зрения.

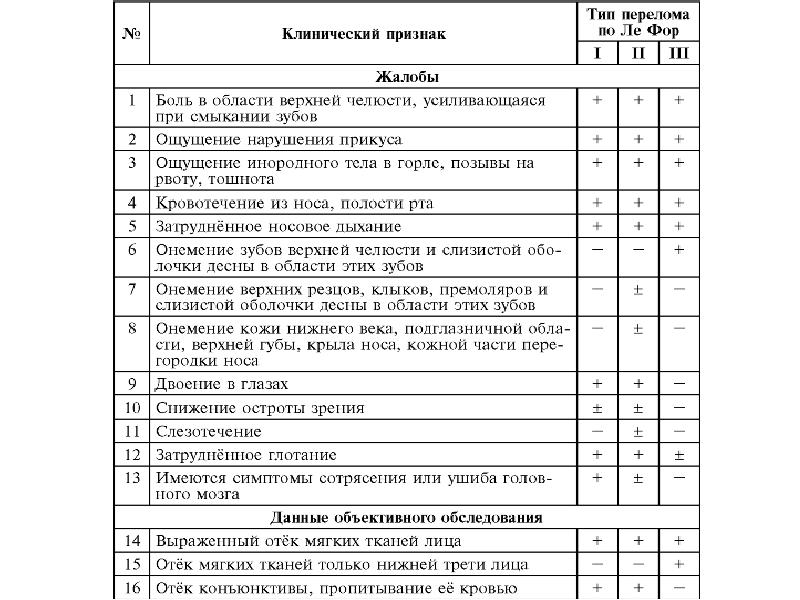

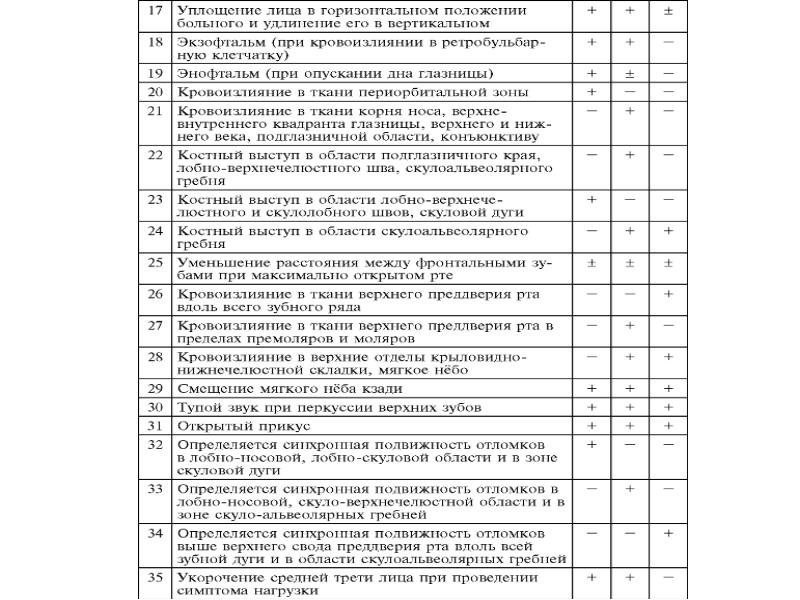

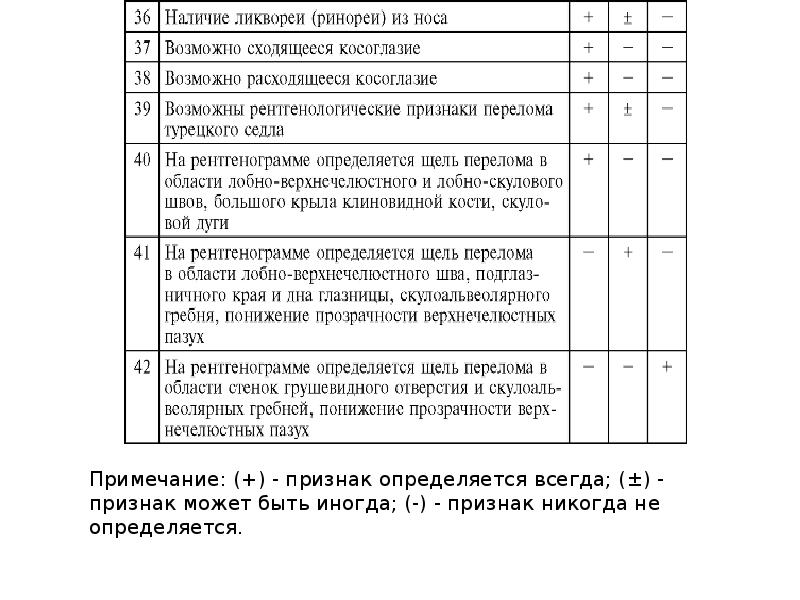

5. Неогнестрельные переломы верхней челюсти

При определении типов переломов

тела верхней челюсти используется

классификация Лефор (Le Fort, 1901).

Автор описал разные типы переломов

верхней челюсти, выявленные им

экспериментальным путем (на

трупах). Установлено три основных

типа переломов тела верхней челюсти.

Линии переломов верхней

челюсти по классификации

Лефор (Le Fort, 1901) по

первому (1), второму (2) и

третьему (3) типу.

6.

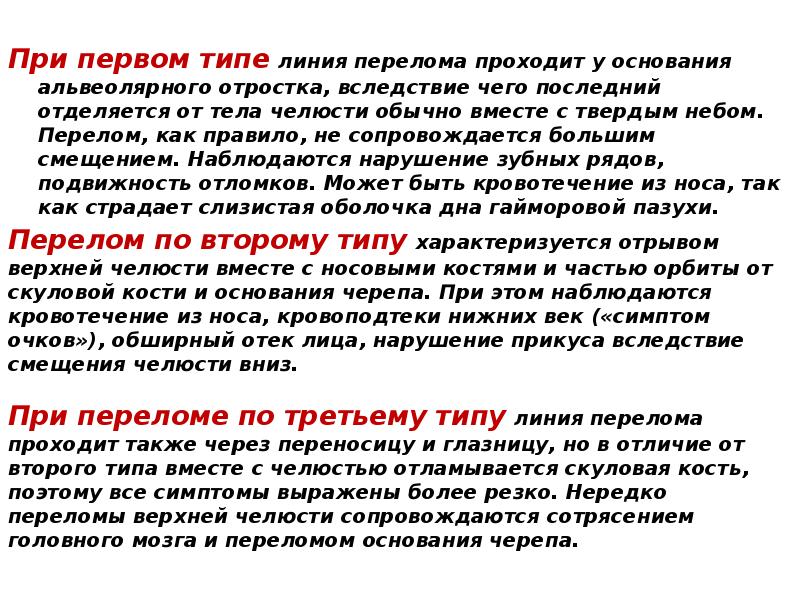

Первый тип перелома ( нижний ) характеризуется тем, что линия

перелома проходит над альвеолярным отростком и над

твердым небом (почти параллельно им), через нижний край

грушевидного отверстия и концы крыловидных отростков

клиновидной кости, по дну верхнечелюстных пазух. Чаще

возникает при ударе тупым предметом по верхней губе.

7.

Второй тип перелома ( суборбитальный, средний ) – отличается тем, что

обе верхнечелюстные кости как бы выламываются из окружающих костей.

Линия перелома проходит через корень носа (место соединения лобных

отростков верхней челюсти и носового отростка лобной кости), далее идет

по внутренней стенке глазницы до нижнеглазничной щели, проходит через

нее и направляется вперед по нижней стенке орбиты к месту соединения

скулового отростка верхней челюсти со скуловой костью. Сзади линия

перелома идет через крыловидные отростки клиновидной кости.

Такие переломы чаще возникают при нанесении удара тупым предметом

в область переносицы.

8.

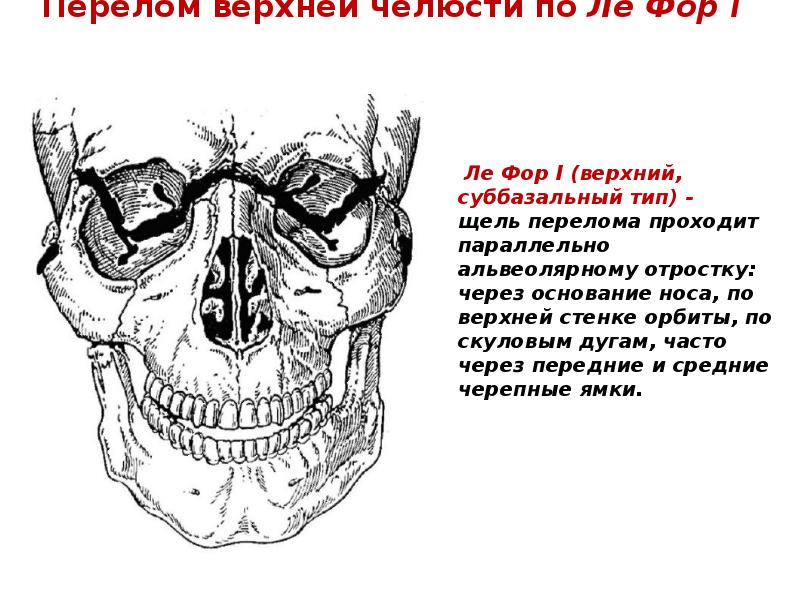

Третий тип переломов ( суббазальный, верхний ) – наблюдается отрыв верхней

челюсти вместе со скуловыми костями от костей мозгового черепа. Линия перелома

проходит в области корня носа (место соединения лобных отростков

верхнечелюстных костей с носовым отростком лобной кости, по медиальной стенке

глазницы до нижнеглазничной щели, через крыловидные отростки клиновидной кости,

затем направляется вперед по нижней стенке орбиты, через лобно – скуловой шов

(место соединения лобного отростка со скуловым отростком лобной кости и

большим крылом клиновидной кости) и скуловую дугу, которая образуется скуловым

отростком височной кости и височным отростком скуловой кости.

Встречается при нанесении удара тупым предметом в область глазниц или

основания носа, а также при боковом ударе в область скуловой кости.

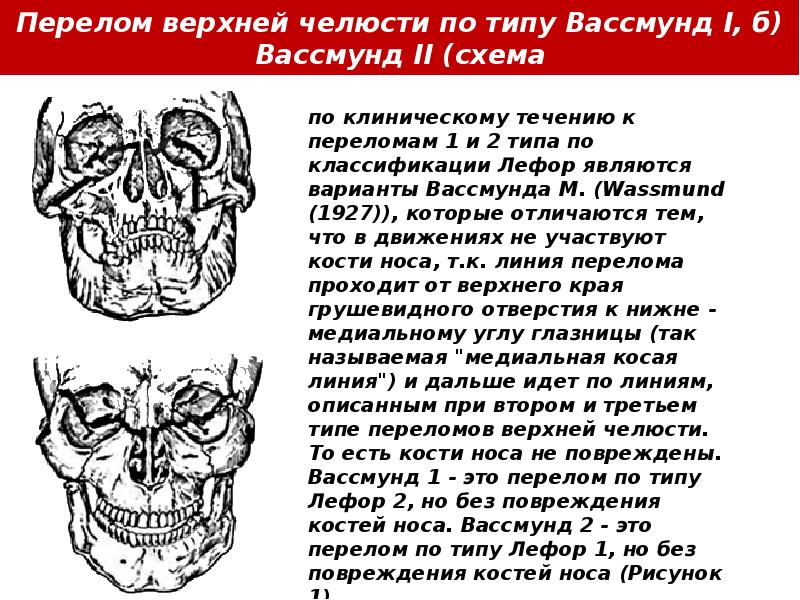

9. Для деления неогнестрельных переломов верхней челюсти пользуются следующей классификацией

I. ИЗОЛИРОВАННЫЕ ПЕРЕЛОМЫ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ.

1. Переломы тела верхней челюсти:

– односторонние (сагиттальные),

-типичные (по классификации Лефор,

Вассмунда),

– комбинированные,

– атипичные;

2. Переломы отростков верхней челюсти:

– альвеолярного,

– лобного,

– небного.

3. Оскольчатые переломы (тела и отростков).

II. СОЧЕТАННЫЕ ПЕРЕЛОМЫ ВЕРХНЕЙ

ЧЕЛЮСТИ:

– с черепно – мозговыми повреждениями;

– с повреждениями других костей;

– с ранением мягких тканей.

III. ОСЛОЖНЕНИЯ ПЕРЕЛОМОВ ВЕРХНЕЙ

ЧЕЛЮСТИ:

А – ранние осложнения (ранение и

смещение глазного яблока,

повреждение со¬судов и нервов,

подкожная эмфизема лица, менингит и

др.);

Б – поздние осложнения (парез и паралич

мимической мускулатуры лица, птоз,

остеомиелит, гайморит, деформация

лица и др.).

10.

Клиника. Необходимо уточнить обстоятельства и механизм травмы, определить

общее состояние пострадавшего и его сознание (ясное, спутанное, заторможенное,

бессознательное), была ли потеря сознания и на какой срок, нарушение памяти

(амнезия – ретроградная, эпизоди-ческая и др.). Может наблюдаться так называемый

челюстно – церебральный синдром.

При осмотре больного следует обратить внимание на нарушение формы лица и

состояние прикуса (связано со смещением отломков), наличие кровоподтеков

(кровоизлияний в толщу кожи или слизистой оболочки) или кровотечений, характер и

локализацию ран мягких тканей.

11.

При пальпации кожи можно определить крепитацию – ощущение

похрустывания или потрескивания, возникающее в результате

проникновения воздуха из воздухоносных путей в подкожную

клетчатку.

Имеется нарушение прикуса, т.к. центральные зубы на верхней и

нижней челюсти не смыкаются между собой. Возникает острый

прикус.

При внутри ротовом осмотре можно выявить кровоизлияние под

слизистую оболочку и на-рушение целостности костной ткани

{симптом ступеньки) в области скуло-челюстного шва (место

соединения верхнечелюстной и скуловой костей).

12.

13.

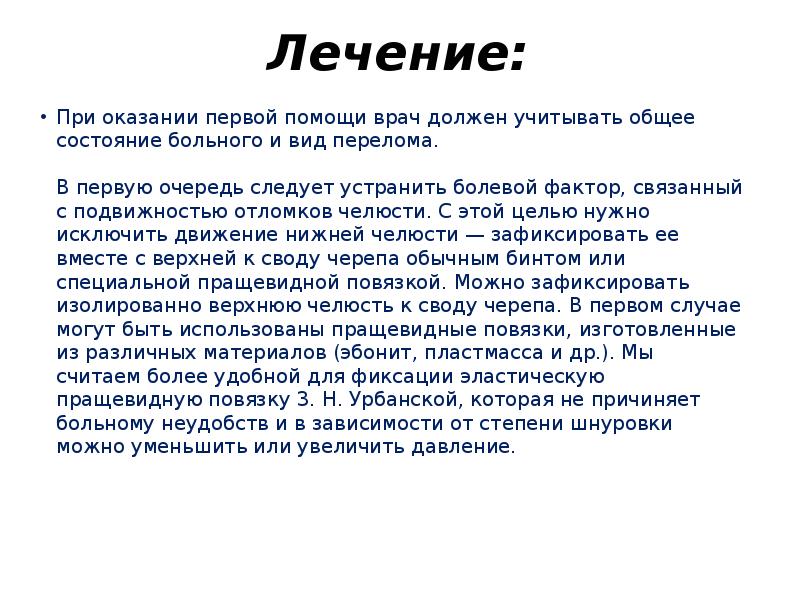

Лечение челюстно-лицевых травм требует применения целого комплекса лечебных

мероприятий: оказание неотложной помощи, направленной на сохранение жизни

пострадавшего (остановка кровотечения, предупреждение травматического шока и

асфиксии, борьба с инфекцией); сопоставление (репозиция) и закрепление

отломков челюстей; транспортная иммобилизация и доставка пострадавшего в

лечебное учреждение.

В лечебном учреждении пострадавшему оказывают как хирургическую, так и

ортопедическую помощь в полном объеме. В зависимости от общего состояния,

характера повреждения мягких тканей, топографии и характера переломов,

наличия на отломках зубов, состояния их пародонта применяют хирургический,

ортопедический или сочетанный методы лечения. В соответствии с выбранным

методом лечения используют различные виды ортопедических аппаратов

14.

КЛАССИФИКАЦИЯ АППАРАТОВ. ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПОВРЕЖДЕНИЙ И ДЕФЕКТОВ

ЧЕЛЮСТЕЙ

Лечение переломов челюстей, послеоперационных дефектов, а также последствий

повреждений челюстно-лицевой области проводят с помощью ортопедических аппаратов,

соподчиняя их конструктивные особенности целям и задачам лечения.

В соответствии с задачей лечения аппараты делят на следующие виды: 1) фиксирующие

применяют с целью закрепления отломков челюстей в положении до повреждения. Они

способствуют ускорению заживления переломов;

2) перемещающие (репонирующие) используют с целью постепенного смещения

отломков челюстей до их составления в правильное положение. Эти аппараты показаны,

как правило, если пострадавшего доставляют в лечебное учреждение на 5-7-й день

после ранения и отломки не могут быть смещены одномоментно вручную;

3) формирующие применяют при повреждениях мягких тканей и дефектах челюстей с

целью поддержания и формирования мягких тканей; для предупреждения Рубцовых

стяжений и деформаций;

4) комбинированные аппараты, выполняющие несколько функций: фиксирование

отломков челюстей и формирование мягких тканей; репонирующие и потом

фиксирующие отломки;

5) замещающие применяют при оперативных вмешательствах на челюстях с целью

восполнения образующегося дефекта, препятствуют Рубцовым стяжениям мягких тканей.

При операциях на верхней челюсти они одновременно служат для разобщения носовой и

ротовой полостей; на нижней челюсти препятствуют смещению ее сохраненных

фрагментов.

15.

Ортопедический (консервативный) метод лечения заключается в том, что

пострадавшему к зубам на верхней и нижней челюстях фиксируют двухчелюстные

стандартные или алюминиевые шины с зацепными петлями. Накладывают

межчелюстную резиновую тягу. Для более точного сопоставления отломков

верхнечелюстной кости между большими коренными зубами укладывают

прокладку из резиновой трубки. При этом методе лечения необходима

последующая иммобилизация нижней челюсти с помощью гипсовой

подбородочной пращи и шапочки с резиновой тягой. Последнюю можно

корректировать в динамике проводимого лечения.

16.

Хирургическо-ортопедический способ лечения предусматривает фиксацию назубной шины к

головной опорной повязке или к неповрежденным костям

лицевого черепа.

17.

Способ фиксации костных отломков по Фальтину – Адамсу

при первом типе перелома верхней челюсти по

классификации Le Fort (а, б), втором типе (в) и третьем типе

(г).

18.

Хирургический способ лечения повреждений верхней челюсти. R.E. Shands (1956)

применил для укрепления оторванной верхней челюсти “трансмаксиллярный

стержень”, который проводил через обе верхнечелюстные кости в поперечном

направлении и через кожу щек с последующим укреплением этого стержня к

головной шапочке или дуге, если имеются повреждения кожных покровов черепа.

19.

Способ фиксации переломов верхней челюсти

по В.И. Мелкому (а, б, в).

20.

Способ фиксации костных отломков

верхней челюсти по первому (а),

второму (б) и третьему (в, г, д) типах по

классификации Le Fort.

21.

Наиболее распространенными хирургическими способами

укрепления отломков верхней челюсти являются различные

варианты костных швов, связывающих подвижные и неподвижные

кости лицевого скелета (остеосинтез проволочным швом) или

фиксация отломков титановыми минипластинками.

Источник

1. ПРЕЗЕНТАЦИЯ На тему: «Особенности и клинического течения огнестрельных ранений нижней челюсти »

АО Медицинский Университет Астана

Кафедра хирургической и терапевтической

стоматологии

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

На тему: «Особенности и клинического

течения огнестрельных ранений нижней

челюсти »

Выполнила: Смагулова М .

Группа: 506 стом

Проверил

.

2.

• Уже сама анатомическая форма нижней челюсти влияет

на характер ранений и обуславливае т исключи тельное

разнообразие и быструю изменчивость патологической

картины огнестрельного перелома ее. Действительно,

ни в каком другом месте человеческого тела не

приходится наблюдать, чтобы осколки одной и той же

кости были в то же время и вторичными снарядами,

разрушающими ту кость, из которой они образовались.

Лишь при огнестрельном переломе нижней челюсти

приходится наблюдать обязательное повреждение или

полное разрушение нервов. Только при ранении нижней

челюсти зубы могут осложнить течение раневого

процесса и в то же время быть крайне необходимы для

иммобилизации отломков. Только на нижней челюсти

могут одновременно наблюдаться дырчатый, линейный

и оскольчатый переломы.

3.

• Огнестрельные переломы нижней челюсти

составляли 69% повреждений костей лицевого

скелета.

• Классификация огнестрельных ранений

нижней челюсти разработана на основе опыта

Великой Отечественной войны. Она

предусматривает деление огнестрельных

переломов по виду ранящего оружия,

характеру повреждения, локализации и

характеру перелома кости.

4.

Классификация огнестрельных ранений нижней челюсти (Кабаков Б. Д.)

I. По характеру повреждения.

1. а) Сквозные;

б) слепые;

в) касательные.

2. а) Изолированные;

б) сочетанные;

в) комбинированные.

3. а) Одиночные;

б) множественные.

4. а) Проникающие в полость рта; б) не проникающие в полость рта.

II. По характеру перелома.

1. а) Линейные;

б) оскольчатые (крупно и мелко);

в) дырчатые.

2. а) Со смещением отломков; б) без смещения отломков.

3. а) С дефектом кости (в том числе отрывы); б) без дефекта кости.

4. а) Односторонние;

б) двусторонние;

в) множественные.

III. По локализации.

а) В пределах зубного ряда;

б) за пределами зубного ряда.

IV. По виду ранящего оружия.

а) Пулевые;

б) осколочные;

в) шариковые.

5.

• Огнестрельные переломы нижней челюсти могут

быть опасны для жизни пострадавшего, особенно в

случае потери сознания, так как нередко

сопровождаются нарушением функции дыхания,

вплоть до асфиксии. Во время Великой

Отечественной войны около 30% раненных в

нижнюю челюсть теряли сознание, шок развивался

у 0,7% пострадавших.

• В период боевых действий в Афганистане потеря

сознания и шок наблюдались немного чаще,

соответственно в 34 и 6% (Швырков М.Б., 2001).

Сотрясение головного мозга отмечено у 20%, ушиб

– у 5% раненных в нижнюю челюсть.

6.

• Наиболее часто повреждались несколько отделов

нижней челюсти одновременно (52% случаев), угол

и ветвь (26%), реже зубы (7%), альвеолярный

отросток (4%), боковой отдел тела (2%),

подбородочный отдел (1%). Тотальное разрушение

нижней челюсти отмечено у 0,3% раненых.

• При использовании современного оружия в

Афганистане одновременное повреждение

нескольких участков нижней челюсти отмечено у

38% раненых. Одиночные переломы наиболее часто

локализовались в области тела челюсти (30%) и

угла (11%).

7.

• Особенности огнестрельных переломов нижней

челюсти

• 1. Всегда открытые, так как сопровождаются

повреждением кожи и подлежащих мягких тканей,

следовательно, инфицированы.

• 2. Возникают в месте соприкосновения ранящего

снаряда с костью и очень редко могут быть

отраженными.

• 3. Как правило, оскольчатые, нередко с дефектом

костной ткани, как исключение – линейные.

• 4. Большинство огнестрельных переломов

характеризуются более тяжёлым клиническим

течением, чем неогнестрельные.

• 5. Смещение отломков обусловлено не только тягой

жевательных мышц и массой отломка, но и в большей

степени воздействием силы ранящего агента.

8.

• 6. Всегда повреждается нижнелуночковый нерв, проходящий в

толще кости, вплоть до полного его разрушения.

• 7. Осколки одной половины нижней челюсти, становясь

вторичными ранящими снарядами, могут быть причиной

перелома половины челюсти противоположной стороны из-за

того, что она имеет форму подковы.

• 8. Одновременно могут формироваться линейный, оскольчатый

и дырчатый переломы, что практически не встречается при

переломах других костей.

• 9. Зубы нижней челюсти часто становятся вторичными

ранящими снарядами и осложняют течение раневого процесса,

внедряясь в мягкие ткани и инфицируя их. В то же время зубы

создают хорошие условия для иммобилизации отломков.

• 10. Большинство переломов нижней челюсти сообщаются с

полостью рта, только ранения в области ветви и основания тела

нижней челюсти не проникают в полость рта.

9.

• Тяжесть огнестрельного перелома нижней челюсти

зависит от:

• • вида ранящего оружия;

• • локализации и характера перелома;

• • степени разрушения прилежащих к кости мягких

тканей и рядом расположенных органов;

• • наличия или отсутствия сообщения костной раны с

полостью

• рта;

• • времени, прошедшего с момента ранения;

• • своевременности и эффективности оказания помощи;

• • общего состояния раненого.

10.

• Клиническая картина огнестрельного перелома нижней челюсти

меняется в зависимости от сроков, прошедших с момента ранения.

• Непосредственно после ранения пострадавший имеет следующий

вид: рот полуоткрыт и из него вытекает слюна и кровь; имеется рана в

области околочелюстных мягких тканей со свисающими кожномышечными лоскутами; могут быть признаки дислокационной

асфиксии.

• Через несколько часов после ранения мягкие ткани оказываются

пропитанными излившейся кровью, нарастают гематома и отёк.

• Через 2-3 сут отёк увеличивается, возможна умеренная инфильтрация

тканей вокруг раны. При благоприятном течении раневого процесса к

концу 3 сут признаки серозного воспаления стабилизируются, на 4 сут

– воспалительные явления в ране уменьшаются, а затем полностью

купируются. Это предполагает неосложнённый репаративный процесс

в ране.

11.

• При неблагоприятном течении раневого процесса на 2-3

сут ткани раневого канала некротизируются, вокруг

повреждения нарастает воспалительный инфильтрат. На

3-4 сут после ранения имеются признаки гнойного

воспаления. Самочувствие больного ухудшается,

повышается температура тела, усиливается боль в ране.

Кожа вокруг раны становится гиперемированной.

Инфильтрированные, покрытые некротическим налетом

подлежащие тка• ни выбухают. Просвет раневого канала уменьшается,

что ухудшает условия для оттока воспалительного

экссудата. Швы, ранее наложенные на слизистую

оболочку полости рта, прорезываются. Края раны

некротизируются, приобретая серый оттенок.

Появляется зловонный запах. Гнойно-дистрофические

явления в ране прогрессируют. В ране могут быть

видны концы отломков серого цвета. Такого же цвета

костные осколки. Это является свидетельством

нарушения кровообращения и питания в них, что в

дальнейшем предполагает развитие огнестрельного

остеомиелита.

12.

• Через 3-4 нед такая рана самостоятельно очищается

от детрита и покрывается грануляциями, в том

числе и в области костных отломков. Отсутствие

роста грануляций на концах отломков является

признаком их некроза. Эти участки в дальнейшем

превращаются в секвестры.

• У пострадавших, которым была проведена ПХО

раны с наложением глухих швов (по показаниям),

проявление воспалительных процессов

существенно меньше, возможно неосложнённое

течение и заживление раны первичным натяжением.

13.

14.

• Тяжесть течения раневого процесса при

огнестрельном переломе нижней челюсти во многом

зависит от характера ранящего оружия, от

локализации и степени костных разрушений и

прилежащих мягких тканей, от сроков оказания

квалифицированной и особенно

специализированной помощи, от наличия

сообщения костной раны с полостью рта.

• При проникающих в полость рта огнестрельных

переломах нижней челюсти имеется больше

предпосылок для развития гнойного

воспалительного процесса в ране с преобладанием

гнилостных явлений. Осложнения при таких

ранениях развиваются в 3 раза чаще, чем при

непроникающих в рот ранениях.

15.

16. Список литературы

• М В Швырков Огнестрельные ранения

лица , лор-органов и шеи

Источник

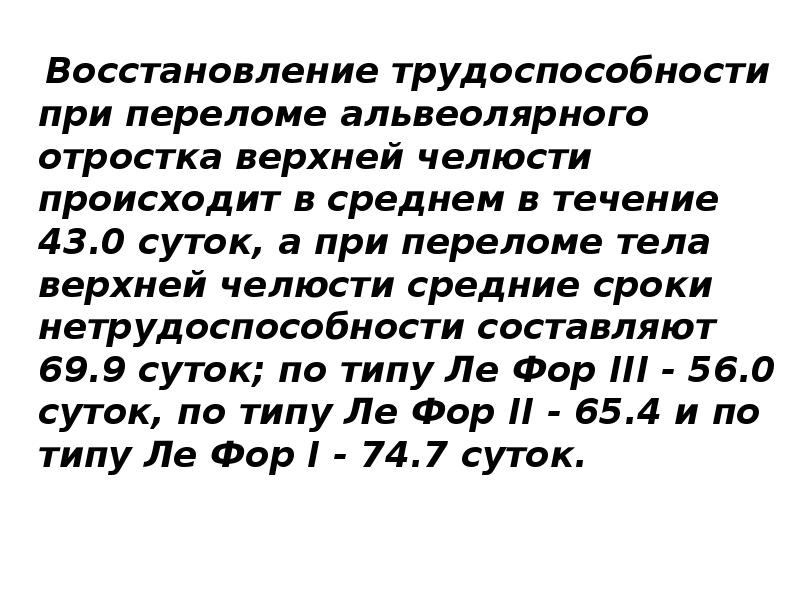

Вы можете изучить и скачать доклад-презентацию на тему Тема: Перелом верхней челюсти. Классификация, клиника, диагностика. Лечение. Презентация на заданную тему содержит 22 слайдов. Для просмотра воспользуйтесь проигрывателем, если материал оказался полезным для Вас – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте наш сайт презентаций в закладки!

Презентации» Образование» Тема: Перелом верхней челюсти. Классификация, клиника, диагностика. Лечение

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1

Описание слайда:

Тема: Перелом верхней челюсти. Классификация, клиника, диагностика. Лечение.

Слайд 2

Слайд 3

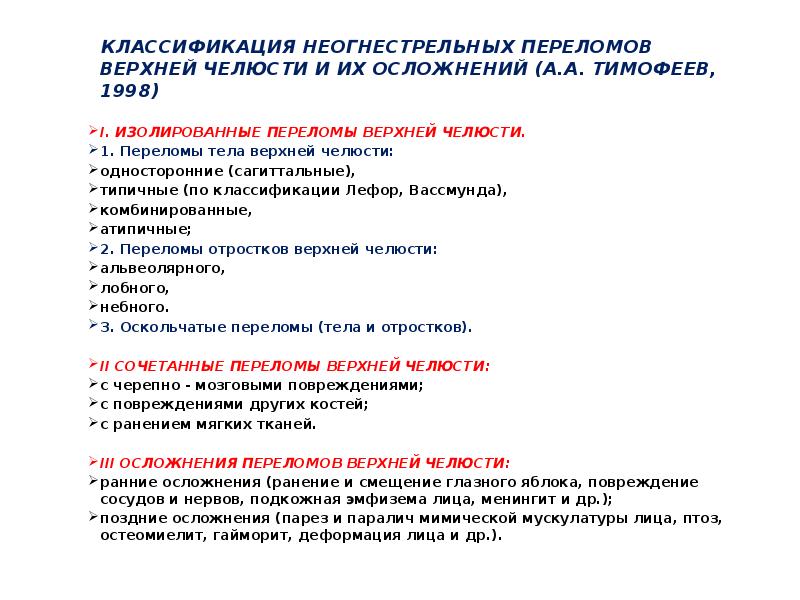

Описание слайда:

КЛАССИФИКАЦИЯ НЕОГНЕСТРЕЛЬНЫХ ПЕРЕЛОМОВ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ И ИХ ОСЛОЖНЕНИЙ (А.А. Тимофеев, 1998) КЛАССИФИКАЦИЯ НЕОГНЕСТРЕЛЬНЫХ ПЕРЕЛОМОВ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ И ИХ ОСЛОЖНЕНИЙ (А.А. Тимофеев, 1998) I. ИЗОЛИРОВАННЫЕ ПЕРЕЛОМЫ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ. 1. Переломы тела верхней челюсти: односторонние (сагиттальные), типичные (по классификации Лефор, Вассмунда), комбинированные, атипичные; 2. Переломы отростков верхней челюсти: альвеолярного, лобного, небного. 3. Оскольчатые переломы (тела и отростков). II СОЧЕТАННЫЕ ПЕРЕЛОМЫ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ: с черепно – мозговыми повреждениями; с повреждениями других костей; с ранением мягких тканей. III ОСЛОЖНЕНИЯ ПЕРЕЛОМОВ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ: ранние осложнения (ранение и смещение глазного яблока, повреждение сосудов и нервов, подкожная эмфизема лица, менингит и др.); поздние осложнения (парез и паралич мимической мускулатуры лица, птоз, остеомиелит, гайморит, деформация лица и др.).

Слайд 4

Описание слайда:

Перелом верхней челюсти по Ле Фор I

Слайд 5

Описание слайда:

Перелом верхней челюсти по Ле Фор II

Слайд 6

Описание слайда:

Перелом верхней челюсти по Ле фор III

Слайд 7

Описание слайда:

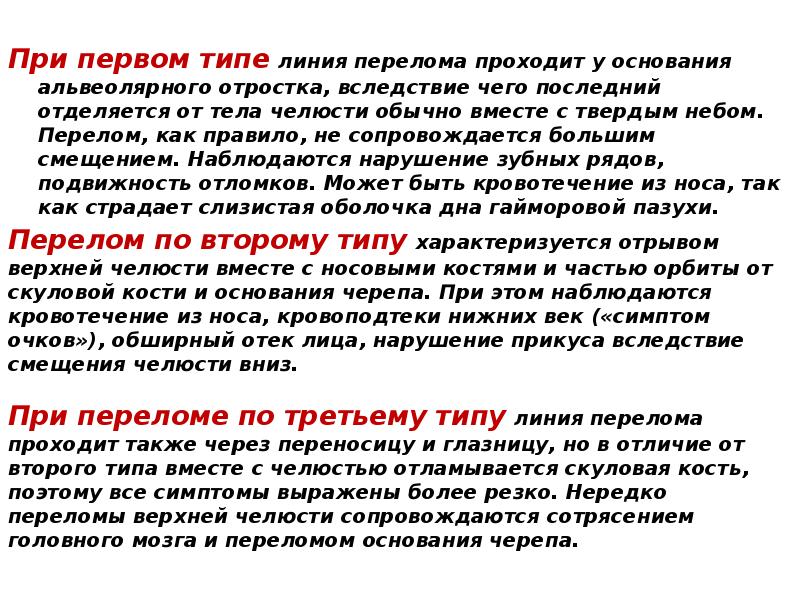

При первом типе линия перелома проходит у основания альвеолярного отростка, вследствие чего последний отделяется от тела челюсти обычно вместе с твердым небом. Перелом, как правило, не сопровождается большим смещением. Наблюдаются нарушение зубных рядов, подвижность отломков. Может быть кровотечение из носа, так как страдает слизистая оболочка дна гайморовой пазухи.

Слайд 8

Описание слайда:

Перелом верхней челюсти по типу Вассмунд I, б) Вассмунд II (схема

Слайд 9

Описание слайда:

Восстановление трудоспособности при переломе альвеолярного отростка верхней челюсти происходит в среднем в течение 43.0 суток, а при переломе тела верхней челюсти средние сроки нетрудоспособности составляют 69.9 суток; по типу Ле Фор III – 56.0 суток, по типу Ле Фор II – 65.4 и по типу Ле Фор I – 74.7 суток. Восстановление трудоспособности при переломе альвеолярного отростка верхней челюсти происходит в среднем в течение 43.0 суток, а при переломе тела верхней челюсти средние сроки нетрудоспособности составляют 69.9 суток; по типу Ле Фор III – 56.0 суток, по типу Ле Фор II – 65.4 и по типу Ле Фор I – 74.7 суток.

Слайд 10

Слайд 11

Слайд 12

Слайд 13

Описание слайда:

Лечение: При оказании первой помощи врач должен учитывать общее состояние больного и вид перелома. В первую очередь следует устранить болевой фактор, связанный с подвижностью отломков челюсти. С этой целью нужно исключить движение нижней челюсти – зафиксировать ее вместе с верхней к своду черепа обычным бинтом или специальной пращевидной повязкой. Можно зафиксировать изолированно верхнюю челюсть к своду черепа. В первом случае могут быть использованы пращевидные повязки, изготовленные из различных материалов (эбонит, пластмасса и др.). Мы считаем более удобной для фиксации эластическую пращевидную повязку 3. Н. Урбанской, которая не причиняет больному неудобств и в зависимости от степени шнуровки можно уменьшить или увеличить давление.

Слайд 14

Описание слайда:

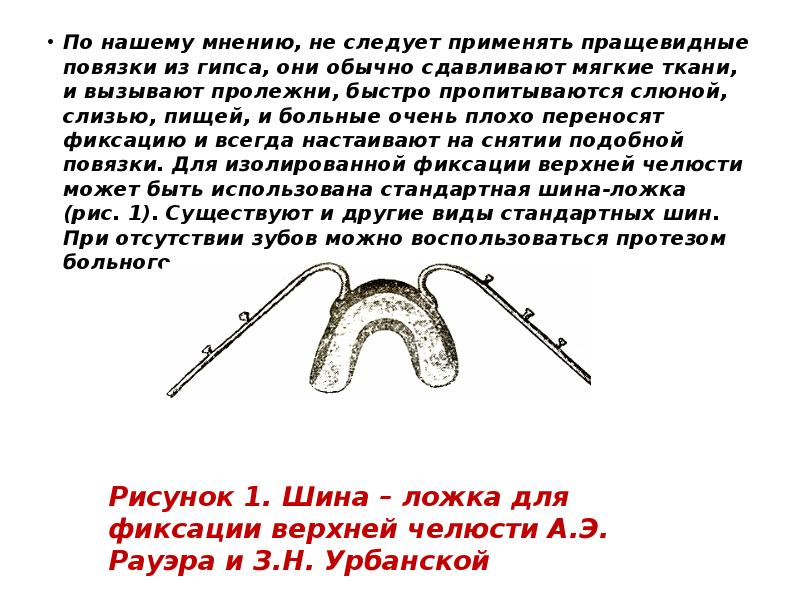

По нашему мнению, не следует применять пращевидные повязки из гипса, они обычно сдавливают мягкие ткани, и вызывают пролежни, быстро пропитываются слюной, слизью, пищей, и больные очень плохо переносят фиксацию и всегда настаивают на снятии подобной повязки. Для изолированной фиксации верхней челюсти может быть использована стандартная шина-ложка (рис. 1). Существуют и другие виды стандартных шин. При отсутствии зубов можно воспользоваться протезом больного. По нашему мнению, не следует применять пращевидные повязки из гипса, они обычно сдавливают мягкие ткани, и вызывают пролежни, быстро пропитываются слюной, слизью, пищей, и больные очень плохо переносят фиксацию и всегда настаивают на снятии подобной повязки. Для изолированной фиксации верхней челюсти может быть использована стандартная шина-ложка (рис. 1). Существуют и другие виды стандартных шин. При отсутствии зубов можно воспользоваться протезом больного.

Слайд 15

Описание слайда:

Открытый очаговый остеосинтез: Костный шов Показания для наложения: свежие переломы верхней челюсти и нижней челюсти, скуловой кости и дуги, переломы с легковправимыми отломками. Противопоказания: наличие развившегося воспалительного процесса в очаге перелома (воспалительный инфильтрат, абсцесс, флегмона), травматический остеомиелит, огнестрельные повреждения челюстей, мелкооскольчатые и косые переломы челюстей, переломы с дефектом кости. Материал: для костного шва используют проволоку из нержавеющей стали марок 1Х18Н9Т, ЭП-400, ЭЯТ-1, титана, тантала или капроновую нить диаметром 0,6-0,8 мм. Для наложения костного шва рассекают кожу и обнажают концы отломков с вестибулярной и язычной поверхности, сопоставляют их и скрепляют проволочной лигатурой, проводимой через просверленные отверстия в кости.

Слайд 16

Описание слайда:

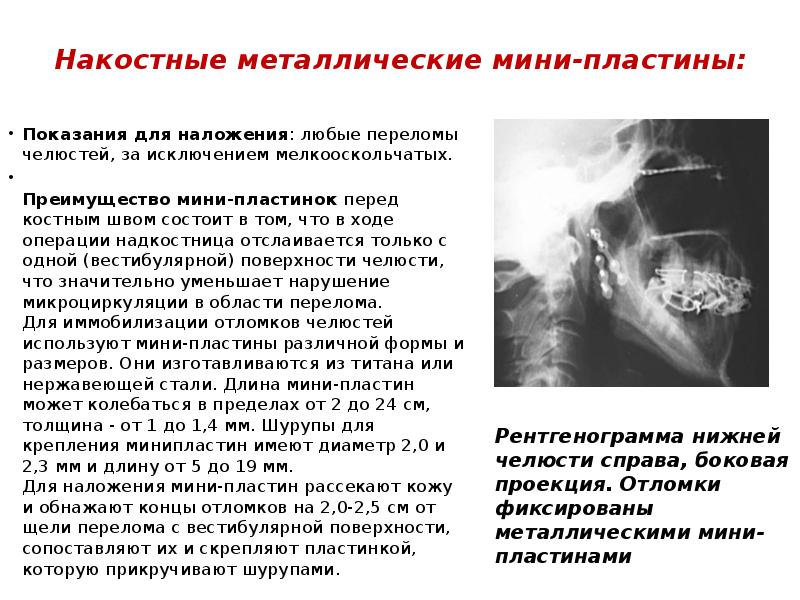

Накостные металлические мини-пластины: Показания для наложения: любые переломы челюстей, за исключением мелкооскольчатых. Преимущество мини-пластинок перед костным швом состоит в том, что в ходе операции надкостница отслаивается только с одной (вестибулярной) поверхности челюсти, что значительно уменьшает нарушение микроциркуляции в области перелома. Для иммобилизации отломков челюстей используют мини-пластины различной формы и размеров. Они изготавливаются из титана или нержавеющей стали. Длина мини-пластин может колебаться в пределах от 2 до 24 см, толщина – от 1 до 1,4 мм. Шурупы для крепления минипластин имеют диаметр 2,0 и 2,3 мм и длину от 5 до 19 мм. Для наложения мини-пластин рассекают кожу и обнажают концы отломков на 2,0-2,5 см от щели перелома с вестибулярной поверхности, сопоставляют их и скрепляют пластинкой, которую прикручивают шурупами.

Слайд 17

Описание слайда:

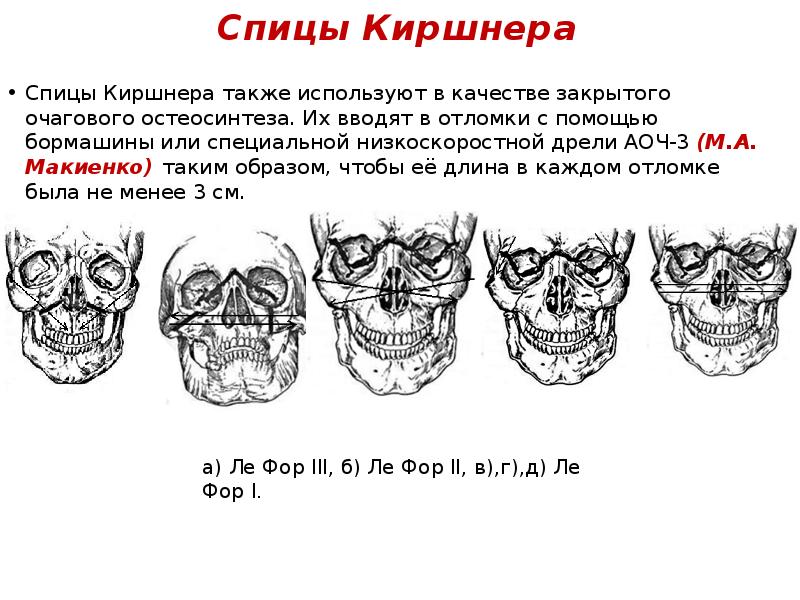

Спицы Киршнера Спицы Киршнера также используют в качестве закрытого очагового остеосинтеза. Их вводят в отломки с помощью бормашины или специальной низкоскоростной дрели АОЧ-3 (М.А. Макиенко) таким образом, чтобы её длина в каждом отломке была не менее 3 см.

Слайд 18

Описание слайда:

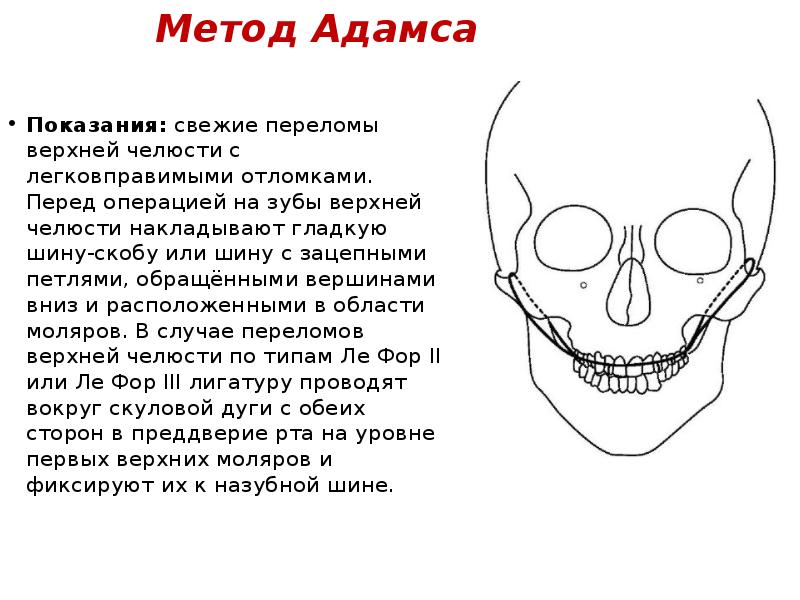

Метод Адамса Показания: свежие переломы верхней челюсти с легковправимыми отломками. Перед операцией на зубы верхней челюсти накладывают гладкую шину-скобу или шину с зацепными петлями, обращёнными вершинами вниз и расположенными в области моляров. В случае переломов верхней челюсти по типам Ле Фор II или Ле Фор III лигатуру проводят вокруг скуловой дуги с обеих сторон в преддверие рта на уровне первых верхних моляров и фиксируют их к назубной шине.

Слайд 19

Описание слайда:

При переломе верхней челюсти по верхнему типу лигатуру проводят через отверстие в наружном крае орбиты на 1 см выше щели перелома. Один конец лигатуры проводят в преддверие рта с внутренней стороны скуловой кости на уровне первого моляра. Другой – с внутренней стороны скуловой кости, но на уровне первого верхнего премоляра. Фиксация лигатур производится к назубной шине. При значительном смещении отломков и невозможности одновременной их ручной репозиции М.Б. Швырков для сопоставления фрагментов использовал нижнюю челюсть. Для этого лигатуры с помощью резиновых колец фиксировал к шине с зацепными петлями, заранее наложенной на нижнюю челюсть. При переломе верхней челюсти по верхнему типу лигатуру проводят через отверстие в наружном крае орбиты на 1 см выше щели перелома. Один конец лигатуры проводят в преддверие рта с внутренней стороны скуловой кости на уровне первого моляра. Другой – с внутренней стороны скуловой кости, но на уровне первого верхнего премоляра. Фиксация лигатур производится к назубной шине. При значительном смещении отломков и невозможности одновременной их ручной репозиции М.Б. Швырков для сопоставления фрагментов использовал нижнюю челюсть. Для этого лигатуры с помощью резиновых колец фиксировал к шине с зацепными петлями, заранее наложенной на нижнюю челюсть.

Слайд 20

Описание слайда:

Заключение: Лечение переломов в средней части лица состоит в устранении вдавления отломков и восстановлении нормального прикуса. Необходимы мобилизация костей лица и коррекция смещения скуловой, слезной и других костей. При переломах костей носа обычно производится их закрытая репозиция. Назначаются столбнячный анатоксин и антибиотики (с профилактической целью).

Слайд 21

Описание слайда:

Список литературы:

Слайд 22

Презентация успешно отправлена!

Ошибка! Введите корректный !

Источник