О чем статья сталина год великого перелома

Источник: Год великого перелома: К ХII годовщине Октября (Сталин И.В. Cочинения. – Т. 12. – М.: Государственное издательство политической литературы, 1949. С. 118–135.)

Истекший год был годом великого перелома на всех фронтах социалистического строительства. Перелом этот шел и продолжает идти под знаком решительного наступления социализма на капиталистические элементы города и деревни. Характерная особенность этого наступления состоит в том, что оно уже дало нам ряд решающих успехов в основных областях социалистической перестройки (реконструкции) нашего народного хозяйства.

Из этого следует, что партия сумела целесообразно использовать наше отступление на первых стадиях новой экономической политики для того, чтобы потом, на последующих ее стадиях, организовать перелом и повестиуспешное наступление на капиталистические элементы.

Ленин говорил при введении нэпа: “Мы сейчас отступаем, как бы отступаем назад, но мы это делаем, чтобы сначала отступить, а потом разбежаться и сильнее прыгнуть вперед. Только под одним этим условием мы отступили назад в проведении нашей новой экономической политики… чтобы после отступления начать упорнейшее наступление вперед” (т. XXVII, стр. 361–382)…

По утверждению Сталина, в 1929 году партии и стране удалось добиться решительного перелома:

- В области производительности труда, что выразилось в «развёртывании творческой инициативы и могучего трудового подъёма миллионных масс рабочего класса на фронте социалистического строительства».

- В области разрешения в основном проблемы накопления для капитального строительства тяжёлой промышленности, ускоренного развития производства средств производства и создания предпосылок для «превращения нашей страны в страну металлическую».

- В переходе земледелия «от мелкого и отсталого индивидуального хозяйства к крупному и передовому коллективному земледелию, к совместной обработке земли, к машинно-тракторным станциям, к артелям, колхозам, опирающимся на новую технику, наконец, к гигантам-совхозам, вооружённым сотнями тракторов и комбайнов».

СПРАВКА

1. 1929 — огромные очереди за хлебом (с января 1931 г. в СССР — карточная система распределения основных продуктов питания и непродовольственных товаров).

2. 16—23 апреля — Объединенный пленум ЦК и ЦКК.

Из выступления председателя ВЦИК и ЦИК СССР М.И. Калинина (18 апреля 1929 г.): “…Для меня теперь уже несомненно, что решение зерновой проблемы (я говорю не в том смысле о решении зерновой проблемы, чтобы по пайку накормить, а в том, чтобы можно было вывозить) – решение этой проблемы находится не в развитии частной инициативы … Но я говорю, что решение проблемы не в этом, а решение зерновой проблемы упирается в необходимость укрупнения сельского хозяйства, – вот о чем говорят мои тезисы. Очень странно, как т. Бухарин может говорить о колониальном подходе к развитию сельского хозяйства. Я, к сожалению, не записал, как он буквально говорил, и не буду останавливаться на этом вопросе, потому что другие будут говорить по часу, по два и будут спорить с ним (смех), — это вопрос теории, правда, только до известной степени. Но ведь не в этом суть резолюции, а ее суть в том, что решение продовольственной и сырьевой проблемы может быть обеспечено только на базе укрупнения сельского хозяйства. А в наших условиях какое может быть укрупнение? Только колхозы, совхозы и кооперирование раздробленных крестьянских хозяйств…” (Опубликовано: Как ломали НЭП: Стенограммы пленумов ЦК ВКП(б) 1928-1929 гг.: В 5 т. Т. 4. Объединенный пленум ЦК и ЦКК ВКП(б) 16-23 апреля 1929 г. М., 2000.) С. 207.)

Из выступления председателя СНК СССР А.И. Рыкова (20 апреля 1929 г.): “…Какое положение теперь с продовольствием? По РСФСР оно хуже, чем было на 1 апреля в прошлом году. Мы теперь имеем по РСФСР 50 % прошлогодних запасов ржи и пшеницы, причем в прошлом году эти запасы с 1 января по 1 апреля возросли на 36 млн, в этом году за это же время они сократились на 28 млн. Как обстоит дело со снабжением хлебом городов? Для важнейших рабочих центров установлена норма для рабочего — 750-800 г хлеба, для 14 городов РСФСР — 600 г хлеба, т.е. 1,5 фунта. В эти 14 городов входят такие города, как Минск, Харьков, Брянск и т.д. Служащим в 9 городах дается 400 г, а в 9 других городах — 300 г. Снабжение деревенского населения в потребляющих районах гораздо хуже этого. Положение в этом году очень серьезно. Результаты озимой кампании не делают блестящими перспективы следующего года. Очень возможно, что следующий год будет не лучше текущего года.

В этих условиях применение чрезвычайных мер, отрицательно влияющих на посевные площади и производство хлеба, приобретает специфическое значение. Три года затруднений в области хлебозаготовок и хлебоснабжения такого типа, как затруднения текущего года, не могут не задеть и другие звенья нашей хозяйственной системы…” (Опубликовано: Как ломали НЭП… Т. 4. Объединенный пленум ЦК и ЦКК ВКП(б) 16-23 апреля 1929 г. С. 328, 335, 345-346, 354.)

3. 23—29 апреля — XVI конференция Всесоюзной коммунистической партии (большевиков).

4. 29 апреля — пленум ЦК ВКП(б).

5. 20—28 мая — XIV Всероссийский съезд Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов; V Всесоюзный съезд Советов.

Материал подготовлен на основе открытых источников.

Источник

7 ноября 1929 года в газете «Правда» увидела свет установочная статья товарища Сталина «Год великого перелома». Словосочетание навеки вошло в советский и постсоветский словесный оборот по разделу «крылатых слов и выражений», а сама публикация действительно знаменовала собой начало нового этапа в истории СССР.

7 ноября 1929 года в газете «Правда» увидела свет установочная статья товарища Сталина «Год великого перелома». Словосочетание навеки вошло в советский и постсоветский словесный оборот по разделу «крылатых слов и выражений», а сама публикация действительно знаменовала собой начало нового этапа в истории СССР. В детали вникал The New Times

«Пролетариат не любуется видом природы, а уничтожает ее посредством труда, — это буржуазия живет для природы: и размножается, — а рабочий человек живет для товарищей: и делает революцию».

Андрей Платонов. «Чевенгур». 1926–1929

Статья «Год великого перелома» в чем-то напоминает произведение Д.А. Медведева «Россия, вперед!», хотя в ней говорится не о планируемой утопии, а о том, что уже произошло. Роднит два руководящих материала то, что описываемые достижения и планы по сути своей — миражи. То, о чем писал Сталин, было технократической утопией, одной из многих в нашей истории. А по форме статья является политтехнологическим продуктом — агитацией за несуществующие прорывы и успехи.

«Год великого перелома» написан к двенадцатилетию Октябрьской революции. Иосиф Виссарионович вернулся из отпуска, как пионер — окрепший и загорелый. Его ждали великие дела. Статья-прорыв. Пленум ЦК, который пройдет 10–17 ноября как нельзя лучше — из Политбюро будет выведен главный соперник вождя Николай Бухарин, которого еще недавно Коба снисходительно-любовно называл Бухарчиком. 25 ноября Бухарин, Алексей Рыков, еще не снятый с поста председателя правительства, и председатель ВЦСПС Михаил Томский напишут покаянное письмо. А 21 декабря Сталин сможет с чувством глубокого удовлетворения встретить собственное 50-летие: власть в его руках. Причем власть почти абсолютная. Лев Троцкий в уходящем году выслан из СССР. «Правый уклон» повержен, из кулаков выжато все зерно до последнего зернышка, уже больше года идет первая пятилетка, НЭП, по сути дела, свернут. «Время, вперед!» — начинается сталинская модернизация, соревнование с мировым капиталом, которое будет требовать все больше и больше человеческого материала. Опять-таки неслучайно блестящий роман Валентина Катаева «Время, вперед!», проникнутый романтикой форсированной модернизации, написан в годы «великого перелома» — 1931–1932-м.

Родом из Чевенгура

Стилистически «Год великого перелома» — это чистый «Чевенгур» Андрея Платонова, бурный поток особого социалистического диалекта: «Развертывание творческой инициативы и трудового подъема масс стимулировалось… по линии борьбы с рутиной и косностью в производстве — через организацию непрерывки. В результате мы имеем величайшее достижение на фронте труда в виде трудового энтузиазма и трудовой переклички миллионных масс рабочего класса во всех концах нашей необъятной родины». Неслучайно «Чевенгур» закончен Платоновым именно в 1929 году, ровно тогда, когда наступал «великий перелом» — его суть отразилась в языке. Мир товарища Сталина, в который окунается читатель, это платоновский «революционный заповедник товарища Пашинцева имени всемирного коммунизма. Вход друзьям и смерть врагам…»

Еще одна принципиальная особенность текста — вал цифр и цифры вала. Советская власть измеряла счастье в тонно-километрах и процентах роста. Вот что пишет своим чугунным языком Сталин: «…если… валовая продукция за прошлый год дала 23% роста, причем тяжелая промышленность в том числе дала рост на 30%, а валовая продукция крупной промышленности на текущий год должна дать рост на 32%, причем тяжелая промышленность в том числе должна дать рост на 46%, — то разве не ясно, что проблема накопления для построения тяжелой промышленности не представляет для нас непреодолимых трудностей».

С 1928-го по 1931 год национальный доход в неизменных ценах увеличился в полтора раза, реальное накопление (прирост запасов и фондов) — в 3,7 раза, а вот непроизводственное потребление (попросту говоря, покупки товаров людьми) возросло всего на 7%. (Вишневский А.Г. Серп и рубль. Консервативная модернизация в СССР, М., 1998, с. 55–56.)

Иными словами, в топку индустриализации бросались живые люди — дешевая рабсила, плохо питавшаяся и скверно одетая.

Мотив темпов, скорости, процентов роста становится в те годы главным. Еще в 1927 году Сталин начинает рассуждать об экономике СССР в терминах догоняющего развития. Собственно, любой новый лидер с тех пор начинал именно с этого — что Хрущев, что Путин, который с 2002 года развивал идею повышенных темпов роста. На XV партсъезде в декабре 1927-го вождь ставит задачу «закрепить достигнутый темп, … чтобы догнать и перегнать передовые капиталистические страны». В «Годе великого перелома» он снова возвращается к этой теме. Сталин дважды рассуждает о вековой российской отсталости и возможности ее преодоления. А завершает статью на ударной ноте — словами, которые стали символом технократической утопии по-русски, словами, которые выглядят сегодня не просто забавно, но и вписываются в пейзаж инновационной модернизации по-медведевски: «Мы становимся страной металлической, страной автомобилизации, страной тракторизации. И когда посадим СССР на автомобиль, а мужика на трактор — пусть попробуют догонять нас почтенные капиталисты, кичащиеся своей «цивилизацией». Мы еще посмотрим, какие из стран можно будет тогда «определить» в отсталые и какие в передовые».

Ужас догоняющей модернизации преследовал Сталина еще долго. В феврале 1931-го он скажет: «Задержать темпы — это значит отстать. А отсталых бьют».

Конец «монетаризма»

Биограф Николая Бухарина Стивен Коэн писал, что до 1928 года Сталин был «бухаринцем». (Коэн С. Бухарин. Политическая биография. 1888–1938, М., 1988, с. 377). То есть отдавал должное (до известной степени) НЭПу, не настаивал на жестоких репрессивных мерах в отношении крестьянства, считал, что деньги на индустриализацию надо тратить в соответствии с ресурсными возможностями. В 1928‑м его позиция радикально изменилась: он стал яростным индустриализатором, противником любых проявлений рыночной стихии, начал отрицать жизнеспособность индивидуального крестьянского хозяйства, лично в начале года осуществил поездку по Сибири и Уралу, «огнем и мечом» руководя процессом хлебозаготовок. Все это есть в законченном и отточенном виде в «Годе великого перелома»: «Рухнули и рассеялись в прах утверждения правых оппортунистов (группа Бухарина) насчет того, что: а) крестьяне не пойдут в колхоз, б) усиленный темп развития колхозов может вызывать лишь классовое недовольство… Все это рухнуло и рассеялось в прах, как старый буржуазно-либеральный хлам».

На самом деле разворот в сторону государственного регулирования, вытеснения НЭПа, давления на зажиточных крестьян начался как минимум с 1926 года. В этом же году был снят с поста наркома финансов Григорий Сокольников, чье высказывание «Эмиссия — опиум для народного хозяйства» стало главным слоганом постсоветских министров финансов. Начались проблемы у одного из творцов денежной реформы 1924 года, выдающегося экономиста и, как сказали бы сейчас, «монетариста» Леонида Юровского, возглавлявшего валютное управление Наркомфина. В 1930-м он, как и другой блестящий русский экономист Николай Кондратьев, был арестован по делу «Трудовой крестьянской партии».

Борясь в 1929 году с «правыми уклонистами» Николаем Бухариным, председателем Совнаркома Алексеем Рыковым и председателем ВЦСПС Михаилом Томским, объявляя их врагами индустриализации и коллективных крестьянских хозяйств, Сталин, по сути, шел против решений XIV съезда партии (1925), в соответствии с которыми следовало «развертывать нашу социалистическую промышленность на основе повышенного технического уровня, однако в строгом соответствии как с емкостью рынка, так и с финансовыми возможностями государства» (Цитата по: Лацис О. Выйти из квадрата. Заметки экономиста, М., 1989.)

Но, как проницательно заметил Бухарин, Сталин менял свои экономические и политические взгляды «в зависимости от того, кого он в данный момент хочет убрать».

2003-й — тоже перелом

Разгром «правых» сопровождался технократическим угаром. Летом 1929-го Сталин увеличил годовое задание по промышленному росту и удвоил план по строительству предприятий. Подобного рода тактика применялась потом в соответствии с политическими циклами. Когда в 1930-м с поста премьера был снят Рыков, новый председатель СНК Вячеслав Молотов сообщил об изменении контрольных цифр для третьего года пятилетки: вместо 22% промышленного роста — 45%!

В «Годе великого перелома» Сталин предлагал осуществлять индустриализацию с опорой на собственные силы, без займов и кредитов, чтобы не ходить «в кабалу» к мировой буржуазии. В статье вождь поставил задачу «выработки новых красных техников и красных специалистов» — время «буржуазных спецов», даже «советски настроенных», заканчивалось. «Попутчиков» в литературе это тоже касалось, особенно после публикации «Красного дерева» Бориса Пильняка именно в 1929 году. Другим пришлось более определенно поддерживать советскую власть. В 1931-м, мучаясь той же раздвоенностью, что и в «Зависти» (1927), в пьесе «Список благодеяний» Юрий Олеша вложит в уста своей героини пафосные слова: «Рабочий, только теперь я понимаю твою мудрость… Я смотрела на тебя исподлобья и боялась тебя, как глупая птица боится того, кто ей дает корм».

Сталинская модернизация требовала единства в политике и единомыслия в головах людей. С 1929-го, через кошмар «сплошной коллективизации», процессы, убийство Кирова, XVII съезд победителей 1934 года, страна уверенно въезжала в 1937-й…

…У каждой эпохи советской и постсоветской истории — свой год великого перелома. Последний раз он случился в 2003 году — после ареста Михаила Ходорковского и сворачивания «НЭПа» образца 2000-го (программа Грефа). Пока мы живем инерцией этого года. С надеждой на то, что в нынешнюю эру не состоится свой 1937-й…

«И если развитие колхозов и совхозов пойдет усиленным темпом, то нет оснований сомневаться в том, что наша страна через каких-нибудь три года станет одной из самых хлебных стран, если не самой хлебной страной в мире.

В чем состоит новое в нынешнем колхозном движении? Новое и решающее в нынешнем колхозном движении состоит в том, что в колхозы идут крестьяне не отдельными группами, как это имело место раньше, а целыми селами, волостями, районами, даже округами».

И. Сталин, из статьи «Год великого перелома»

Источник

М.В. Назаров «Русская идея»

7.11.1929. – В “Правде” опубликована статья Сталина “Год Великого перелома” с объявлением начала “сплошной коллективизации” в СССР

“Великий перелом” крестьянского хребта

Создание коммун (разновидность их на селе – колхозы) – один из главных постулатов научного коммунизма. Общее владение средствами производства, имуществом – для предотвращения эксплуатации; уничтожение семьи – для прогрессивного общественного воспитания детей… Это утверждали еще классики марксизма.

После Октябрьского переворота и т.н. гражданской войны (точнее: оккупации России жидобольшевицким Интернационалом) наиболее консервативной и православной частью русского народа оставалось крестьянство. И его относительная самодостаточность безпокоила власть, стремившуюся к тотальному контролю за экономикой и населением. Поэтому курс на коллективизацию сельского хозяйства был задуман изначально еще Лениным. Но форсирован лишь на XV съезде ВКП (б) (декабрь 1927) – с окончанием тактического отступления нэпа.

До тех пор коллективизация шла медленно, но с нарастающим темпом. По состоянию на 1 июля 1927 г., в стране насчитывалось лишь 14,8 тыс. коллективных хозяйств; в июле 1928 г. – 33,2 тыс., в 1929 г. – св. 57 тыс. Они объединяли 194,7 тыс., 416,7 тыс. и 1 007,7 тыс. индивидуальных хозяйств соответственно. Среди организационных форм коллективных хозяйств преобладали товарищества по совместной обработке земли (ТОЗы); имелись также сельхозартели и коммуны.

К 1929 г. доля бедняков в сельском населении СССР составляла 35 %, середняцких хозяйств – 60 %, зажиточных (так называемых “кулаков”) – 5 %. В то же время именно кулацкие хозяйства располагали значительной частью (15–20 %) средств производства, в том числе им принадлежало около трети сельскохозяйственных машин, и они вместе с середняками давали в годы нэпа более 80 % товарной сельхозпродукции. Усиление нажима на кулаков и середняков вело лишь к снижению поставок продовольствия в города. Так что коллективизация преследовала не экономические цели, а политические, которые укрепляли власть компартии над оккупированным народом.

Для обезпечения хлебозаготовок власти во многих районах СССР вернулись к принципу принудительной продразверстки. Подобные действия, однако, были осуждены в Резолюции пленума ЦК ВКП(б) от 10 июля 1928 г. “Политика хлебозаготовок в связи с общим хозяйственным положением”. Ряд советских руководителей (Н. И. Бухарин, А. И. Рыков, М. П. Томский) предлагали отказаться от «наступления на кулачество, вернуться к свободной продаже хлеба, подняв на него цены в 2–3 раза, а недостающий хлеб купить за границей». Это предложение было отвергнуто Сталиным.

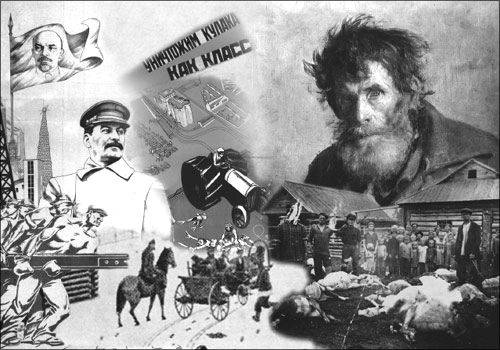

7 ноября 1929 г. в газете “Правда” была опубликована статья Сталина “Год Великого перелома”, в которой 1929 г. был объявлен годом «коренного перелома в развитии нашего земледелия»: «Наличие материальной базы для того, чтобы заменить кулацкое производство, послужило основой поворота в нашей политике в деревне… Мы перешли в последнее время от политики ограничения эксплуататорских тенденций кулачества к политике ликвидации кулачества как класса». Эта статья признана большинством историков отправной точкой “сплошной коллективизации”.

Ноябрьский (1929) пленум ЦК ВКП (б) принял постановление “Об итогах и дальнейших задачах колхозного строительства”, в котором была поставлена задача в основном завершить коллективизацию к концу пятилетки (1932). Было принято решение направить в колхозы на постоянную работу 25 тыс. городских рабочих для «руководства созданными колхозами и совхозами» (фактически их число впоследствии выросло чуть ли не втрое, составив свыше 73 тыс.).

Руководство “сплошной коллективизацией” было поручено в декабре 1929 г. Наркомзему СССР под руководством Я. А. Яковлева (Эпштейна) – портрет справа. Районы и области соревновались между собой в том, кто быстрее получит больший процент коллективизации и т. п. Широко применялись различные репрессивные меры не только против кулаков, но и против середняков.

Руководство “сплошной коллективизацией” было поручено в декабре 1929 г. Наркомзему СССР под руководством Я. А. Яковлева (Эпштейна) – портрет справа. Районы и области соревновались между собой в том, кто быстрее получит больший процент коллективизации и т. п. Широко применялись различные репрессивные меры не только против кулаков, но и против середняков.

30 января 1930 г. было принято постановление ЦК ВКП (б) “О мерах по ликвидации кулацких хозяйств в районах сплошной коллективизации”, разделившее кулаков на три категории и допускавшее для первой, наиболее активно противодействовавшей коллективизации, не только выселение в Сибирь, но и расстрел. Дела таких кулаков передавались на рассмотрение “троек” в составе представителей ОГПУ, обкомов ВКП (б) и прокуратуры. Выселению в отдаленные места с конфискацией имущества подвергались и кулаки второй категории, и даже так называемые “подкулачники”, то есть середняки и бедняки, не поддерживающие колхозы. Выселенных на спецпоселение, как правило, бросали на произвол судьбы без всякой помощи, поэтому смертность у них, особенно детская, была очень высокой. (Кулаки, отнесенные к третьей категории, как правило, переселялись внутри области или края, то есть не направлялись на спецпоселение.)

Для проведения раскулачивания привлекались и такие “социально близкие бедняки” местные кадры, которые правильнее назвать сбродом, – уголовные преступники, лентяи, пьяницы, завистники, которые пользовались возможностью отомстить, пограбить, надругаться…

По официальным данным, всего в годы коллективизации было раскулачено 1,1 млн. крестьянских хозяйств – 5,5 млн. человек. В 1942 г. в беседе с Черчиллем Сталин оправдывал коллективизацию как «страшную борьбу». Черчилль поддакнул: «Я так и думал, что для вас она была тяжелой. Ведь вы имели дело не с несколькими десятками тысяч аристократов или крупных помещиков, а с миллионами маленьких людей». Сталин поправил его: «С десятью миллионами… Это было что-то страшное, это длилось четыре года… Но основная их часть была весьма непопулярна и была уничтожена самими батраками…» (Журнал “Октябрь”. М., 1988. № 11. С. 101.)

В марте 1930 г. достигнутый такими мерами уровень коллективизации был объявлен как 50 % по стране. Но очень много колхозов разваливались сразу же после создания, приводя к массовой гибели скота из–за эпидемий, холода и безкормицы на колхозных фермах. Нежелание вступать в колхозы также привело к массовому забою скота, укрыванию зерна, сокращению посевов. Поставки продовольствия в города катастрофически упали. Насильственные хлебозаготовки, сопровождавшиеся массовыми арестами и разорением хозяйств, привели к восстаниям, количество которых к концу 1929 г. исчислялось уже многими сотнями.

Согласно данным из различных источников, приводимым О. В. Хлевнюком (Хлевнюк О. В. Политбюро. Механизмы политической власти в 30-е годы. М., РОССПЭН, 1996. Гл. 1), в марте 1930 г. в целом в Белоруссии, Центрально–Черноземной области, в Нижнем и Среднем Поволжье, на Северном Кавказе, в Сибири, на Урале, в Ленинградской, Московской, Западной, Иваново–Вознесенской областях, в Крыму и Средней Азии было зарегистрировано 1642 массовых крестьянских выступления, в которых приняли участие не менее 750—800 тыс. человек. На Украине в это время волнениями было охвачено более тысячи населенных пунктов.

В марте 1930 г. Сталин публикует статью “Головокружение от успехов”, в которой осуждает нарушение принципа добровольности при вступлении в колхозы, делая вид, что “левые загибы” допускаются местными руководителями. Принимается постановление ЦК ВКП (б) “О борьбе с искривлениями партлинии в колхозном движении”. На места была направлена правительственная директива о смягчении курса в связи с угрозой «широкой волны повстанческих крестьянских выступлений» и уничтожения «половины низовых работников». Но эти “осуждения перегибов” были лишь пропагандной ширмой, за которой готовилось небывалое действие: принуждение в колхозы искусственным голодом на всех земледельческих территориях СССР.

Покорение голодом 1932–1933

Каре подлежали все земледельческие области страны, не выполнившие плана хлебопоставок (заведомо не выполнимого): Украина, Центрально-черноземный район, Кубань, Северный Кавказ, Поволжье, Казахстан. Украина наиболее пострадала от этого преступления как всегдашняя житница страны, как наиболее земледельческая территория (“кулаков”, т. е. зажиточных крестьян было больше и соответственно было большее сопротивление), и, очевидно, нашлись более рьяные местные исполнители. Например, секретарь ЦК КП(б)Украины Мендель Хатаевич откровенно заявил: «Між нашим режимом і селянством точиться нещадна війна. Це боротьба не на життя, а на смерть. Цей рік [1933] був роком перевірки нашої сили та їхньої витривалості. Потрібним був голод, щоб показати їм, хто тут господар. Це коштувало мільйони жертв, але колгоспна система залишиться тут навіки. Ми виграли війну».

Начали с того, что и у единоличников, и у колхозов отобрали весь хлеб, не оставив даже посевного фонда. Но этого показалось мало. В 1932 г. была принята цепь законодательных постановлений с садистской логикой развития.

7 августа 1932 г. принимается “закон о колосках”: хищение колхозного имущества, в том числе сбор колосков на уже убранных полях, наказывается 10 годами заключения без права на амнистию. (Основная цель этого закона – уморить ограбленных крестьян голодом – приоткрывается из следующего сравнения: за хищение оружия с армейских складов в те же годы предусматривалось наказание… не ниже 3 лет). Колоски собирали тайно, ночью, но сытые оперотряды отрабатывали свой хлеб – и потек в лагеря поток десятилетников, в том числе крестьянских детей, арестованных за колоски.

23 сентября 1932 г. Совнарком и ЦК ВКПб публикует новое постановление: «Ряд местных организаций обращается в СНК и ЦК ВКПб за семенной ссудой для совхозов и колхозов… СНК и ЦК ВКПб постановляет: отклонить все предложения о выдаче семенной ссуды. Предупредить, что в текущем году ни совхозам, ни колхозам семенная ссуда выдаваться не будет ни для озимого, ни для ярового сева». То есть, партия сознательно шла на прекращение сева и на отсутствие урожая в следующем, 1933 г.

3 декабря 1932 г. во всех газетах публикуется постановление Совнаркома и ЦК ВКПб за подписью Молотова и Сталина, которое заканчивалось словами: «Предупредить колхозы, колхозников и единоличников, что в областях, краях и республиках, не выполнивших годового плана хлебозаготовок и не обезпечивших себя семенами для ярового сева, колхозная торговля хлебом допущена не будет, а также предупредить их о том, что торговля хлебом в этих областях, краях и республиках будет преследоваться как спекуляция».

С этого момента и торговля хлебом наказывалась заключением на 10 лет. На границах областей и городов были установлены контрольно-пропускные пункты, которые обыскивали едущих и конфисковывали хлеб. В деревнях была прекращена продажа всех продовольственных и потребительских товаров в кооперативных и государственных магазинах. Крестьяне стали бросать хозяйство и бежать в города. Но юридическая фантазия и гений Сталина работали дальше.

27 декабря 1932 г. решением ЦИК СССР вводится единая паспортная система, прикрепившая безпаспортных крестьян к месту жительства в деревне и к колхозам. Обреченные территории были оцеплены заградительными военными частями, ходили вооруженные патрули, проверялись документы на дорогах и на вокзалах. Кто не имел паспорта или письменного разрешения на выезд из села – тех возвращали назад. Если они еще были способны на то физически. Ежедневно на улицах подбирались трупы и сваливались кучами в ямах на кладбищах, где они засыпались известью.

В январе 1933 г. выходит новая директива ЦК ВКПб – применять закон от 7 августа (“семь восьмых”, как его прозвали) и к случаям использования фуража “не по назначению”. То есть – 10 лет лагеря за употребление в пищу кормовых культур – овса, свеклы и т.п.

Весной 1933 г. по всем областям рассылается секретная директива украинского ОГПУ: «Сов. секретно. Всем начоблотделов ОГПУ и облпрокурорам, копия – райотделам ОГПУ и райпрокурорам. Все дела по обвинению в людоедстве немедленно изъять из судов и из ведения Наркомюста и передать для закрытого рассмотрения коллегии ОГПУ».

Эта директива свидетельствует о том, что руководство знало о происходящем. Знало и продолжало чудовищное преступление. О сознательном уничтожении крестьян говорят и цифры экспорта хлеба за границу в те годы: в 1928 г. – 1 млн. центнеров, в 1929 г. – 13 млн. центнеров, в 1930 г. – 48,3 млн. центнеров, в 1931 г. (голод уже начался!) следует дальнейшее увеличение экспорта – 51,8 млн. центнеров, в 1932 г.– 18,1 млн. центнеров, в 1933 г. подчистили все, что смогли – 10,8 млн. центнеров…

Когда слухи о голоде проникли за границу, международные организации предложили советскому правительству свою помощь, но совнарком Литвинов заявил, что слухи о голоде в СССР – “фальшивка и контрреволюционная пропаганда”. В СССР были приглашены несколько видных западных писателей и политических деятелей, которым показали счастливую и сытную жизнь трудящихся при социализме. И “выдумки эмигрантской прессы” были опровергнуты.

В январе 1933 г. на Объединённом пленуме ЦК и ЦКК ВКП (б) была констатирована “ликвидация кулачества и победа социалистических отношений в деревне”. То есть, политическая цель коллективизации была достигнута: к 1938 г. было коллективизировано 93 % крестьянских хозяйств и 99,1 % посевной площади. А экономическая цена была следующей: поголовье всех видов скота было восстановлено на уровне 1928 г. только к началу 1960–х…

Медаль “План коллективизации сельского хозяйства”. Ленинградский монетный двор. 1963 г.

В заключение – несколько цитат из статьи М.В. Назарова “Покорение голодом” (К 50-летию массового истребления крестьян, “Посев”, 1983):

«… Около 10 миллионов наиболее трудолюбивых крестьян (“есть корова, лошадь – вот и кулак”) были сосланы на гибель в сибирскую тайгу и на Беломорканал, еще около 7 миллионов были истреблены без ссылки, в собственных домах – искусственно организованным голодом.

Цель этого преступления, разумеется, была не экономической. Каждому ясно, что этими мерами никак нельзя было поднять производство сельскохозяйственной продукции, а можно было лишь катастрофически снизить его. Партийных вождей волновало другое: необходимо было сломить упорное сопротивление крестьян, основной массы населения страны, “социалистическим преобразованиям”. Последствия этого преступления были более страшными для национального бытия России, чем татаро-монгольское нашествие: коммунисты разрушили складывавшийся веками, традиционный уклад жизни народа, питавший собой всю национальную культуру, уничтожили физически самих носителей народной культуры, хранителей национальных и религиозных традиций. Солженицын в “Архипелаге ГУЛаг” так назвал это бедствие: «Это была вторая гражданская война – теперь против крестьян. Это был Великий Перелом, да только не говорят – чего перелом? Русского хребта»…

После завершения “сплошной коллективизации”, в 1935 г., Сталин произнес слова, которые остались в памяти нашего народа: “Жить стало лучше, веселее, а это ведет к тому, что население стало размножаться гораздо быстрее, чем в старое время. Смертность стала меньше, рождаемость больше и чистого приросту получается несравненно больше”.

Проведенная перепись населения 1937 г. показала, однако, такую страшную картину потерь от коллективизации и голода, что была засекречена и объявлена “вредительской”, а ее руководители расстреляны. Были закрыты и журналы “Вестник статистики” и “Статистическое обозрение”, в которых раньше публиковались данные о смертности и рождаемости. Перепись 1939 г. уже была проведена так, как нужно было Сталину, чтобы подтвердить “веселую” жизнь.

Ломка крестьянского хребта достигла цели, поставленной партией. Коммунистам не так уж нужны были колхозы, им было нужно, чтобы сломленный крестьянин униженно пришел к партии за куском хлеба. Так возникла система нещадной эксплуатации крестьянства, когда его заставили почти безплатно работать в колхозе – на партию, а в оставшееся время, чтобы прожить и прокормить семью – на себя, на приусадебном участке, да еще платить с него налоги…»

Источник