Низкое место в горном хребте перелом на подъеме горной дороги

- Подбор слов

- Решение кроссвордов

- Наиболее низкое место в горном хребте, доступное для перехода; дорога через такое место

Поиск ответов на кроссворды и сканворды

Ответ на вопрос “Наиболее низкое место в горном хребте, доступное для перехода; дорога через такое место “, 7 букв:

перевал

Альтернативные вопросы в кроссвордах для слова перевал

Повесть Кира Булычёва

Перелом на подъеме горной дороги

Низкое место в горном хребте

Дорога через горный хребет

Сказ Павла Бажова «Рудяной …»

Произведение российского писателя В. Астафьева

Фильм Уильяма Уайлера «Грозовой …»

Определение слова перевал в словарях

Толковый словарь русского языка. Д.Н. Ушаков

Значение слова в словаре Толковый словарь русского языка. Д.Н. Ушаков

а, м. только ед. Действие по глаг. перевалить в 1, 2 и 3 знач. – переваливать. Перевал через хребет был назначен в 6 ч. утра. Горная дорога через хребет. Крестовый перевал (через Кавказский хребет, по Военно-Грузинской дороге). Глубокая вспашка, при к-рой…

Энциклопедический словарь, 1998 г.

Значение слова в словаре Энциклопедический словарь, 1998 г.

наиболее низкое и доступное место в гребне горного хребта, обычно между соседними речными долинами.

Новый толково-словообразовательный словарь русского языка, Т. Ф. Ефремова.

Значение слова в словаре Новый толково-словообразовательный словарь русского языка, Т. Ф. Ефремова.

м. Действие по знач. глаг.: переваливать (1*4), перевалить. Наиболее низкое и доступное для перехода место в горном массиве. Место, пригодное или приспособленное для переправы через что-л. Глубокая вспашка, при которой верхний слой земли перемещается на…

Примеры употребления слова перевал в литературе.

От слияния ручья с Джело через перевал к Карагемской поляне ведет автотракторная дорога.

Таким образом, идти через перевал Курноят от конца селения следует сначала по наиболее наезженной автотракторной дороге, а затем вдоль ЛЭП.

Мой путь пролегал через Францию с ее бесподобными ландшафтами, через аккуратистку Швейцарию, через высокие перевалы, где на обочинах еще лежали безобразные серые сугробы, и дальше вниз, в Италию, к месту назначения.

На следующее утро мы шли все по той же тропе вдоль реки Гульчинки к долине Ак-Босога — последнему урочищу перед перевалом через Алайский хребет.

Тропа вела из Оша к предгорьям Алайского хребта, перекидывалась через него перевалом Талдык.

Источник: библиотека Максима Мошкова

Источник

Варианты ответов к вашему кроссворду

ПЕРЕВАЛ

- Перева́л — понижение в гребне горного хребта или массива. Перевалы служат местами наиболее легкого и удобного перехода из одной горной долины в другую.

- Перелом на подъеме горной дороги

- Дорога через горный хребет

- Дорога через горы

- Горная “проходная”

- Наиболее низкое и доступное для передвижения место горного хребта

- Наиболее низкое и доступное место в гребне горного хребта между соседними речными долинами

- Проходная в горном хребте

- Наиболее низкое место в горном хребте

- Низина в горном хребте

- Низкое место в горном хребте

ИЗВИЛИСТОСТЬ

- Что характерно для горной дороги?

- Особенность горной дороги

СЕРПАНТИН

- Серпанти́н (фр. serpentin от лат. serpens, serpentis — «змея») — извилистая горная дорога (или её участки с крутыми витками и петлями), опоясывающая гору, поднимающаяся вверх, как лента серпантин.

- Участок извилистой горной дороги

- Извилистая дорога в горах

- Извилистая горная дорога

- Горная вьющаяся дорога

- Горная трасса

ФУНИКУЛЕР

- Фуникулёр (фр. funiculaire, произв. от лат. funiculus — верёвка, канат) — рельсовое транспортное средство с канатной тягой для перевозки людей или грузов в вагонах на небольшое расстояние по крутой трассе.Фуникулёр является специализированным транспортом, применяемым в условиях тяжёлого рельефа местности.

- Железная дорога с канатной тягой на крутых подъемах, в горах

- Горная железная дорога с канатной тягой

- Горная подвесная “железная дорога”

- Железная дорога с канатной тягой (в горах)

- Подвесная железная дорога лыжников

- Эскалатор для горнолыжников

АНКАРА

- Анкара́ (тур. Ankara) — столица Турецкой Республики. Население города более 4,9 миллионов человек. Это второй город в стране по населению после Стамбула.

- Город, куда ведут все дороги Турции

- Город Кемаля Ататюрка

- Город правительства Турции

- Город руководства Турции

- Турецкий город, давший название кошачьей породе

- Столичный город Турции

- Главный город Турции

- Самый главный город Турции

- Город-руководитель Турции

- Турецкий стольный город

БАГДАД

- Багда́д (араб. بغداد, с персидского: «божий дар») — столица Ирака, административный центр мухафазы Багдад.

- Город, куда ведут все дороги Ирака

- Город, где “засел” президент Ирака

- В Ираке этот город самый главный

- Столичный иракский город

- Главный город иракцев

- Совсем спокойный город

- Город, управляющий Ираком

- Город, руководящий всем Ираком

- Столичный город иракцев

- Главный город Ирака

БЕЛГРАД

- Белгра́д (серб. Бео́град, Beograd) — столица и самый крупный город Сербии.

- Город, куда ведут все дороги Сербии

- Эта столица выросла на высоком холме Калемегдан на правом берегу реки Савы при ее впадении в Дунай и сторожила важный перекресток сухопутных и речных дорог на пути из Центральной Европы на Балканский полуостров

- Город сербского руководства

- Всем городам город в Сербии

- Руководящий город Сербии

- Главный город Сербии

- Главный город сербских подданых

- Город, что “захватил” власть в Сербии

- Город дислокации сербских властей

- Престольный город Сербии

БРУНДИЗИЙ

- Древний город в Италии, конечный пункт Аппиевой дороги

ВЪЕЗД

- Въезд — микрорайон города Гатчины Ленинградской области.

- Подъем дороги

- Городские ворота

ДЕКОВИЛЬКА

- Вагонетка переносной железной дороги на лесных промыслах, в горном деле

Эти слова находили также по запросам:

Источник

Устали от бесконечных пробок в городе? Предлагаем посмотреть на самые головокружительные серпантины мира. На этих горных дорогах ладони потеют уже за пару минут даже при пристегнутом ремне безопасности.

1. Лестница троллей в Норвегии

Этот живописный серпантин длиной 106 км считается одним из наиболее опасных в Европе. Всего лестница насчитывает 11 виражей, при этом в некоторых местах ее ширина не более 3 м.

2. Итальянский перевал Сан-Болдо

Проезжая по этой живописной дороге, Вы обязательно встретите на своем пути 5 тоннелей. Зигзагами трасса спускается в долину Беллуно. Благодаря входам в тоннели издалека дорога напоминает изъеденную мышками головку сыра.

3. Дорога тысячи касб в Марокко

Чтобы проехать по этой дороге, Вам потребуется 2 составляющие ‒ мощный внедорожник и хорошая выдержка. Когда здесь бывает закат солнца, песочные горы приобретают потрясающий красноватый оттенок.

4. Перевал Серра-да-Леба в Анголе

Горный хребет в Анголе будто бы заштопан полотном дороги. Длина этого участка трассы составляет всего 1,7 км, при этом водители-новички успевают как следует испугаться.

5. Перевал Фурка, Швейцария

Это место так же красиво, как и опасно ‒ живописная трасса проходит в нескольких сотнях метрах от ледника Рона и железной дороге, проложенной прямо в скалах. Примечательно, что здесь проходили съемки некоторых сцен фильма «Голдфингер» о Джеймсе Бонде.

6. Дорога на Зулук в Индии

Петляющая трехуровневая дорога проходит по Великому шелковому пути. Опасный участок простирается на 32 км и насчитывает 32 крутых поворота.

7. Алтайский перевал Кату-Ярык, Россия

Это одно из наиболее живописных мест Алтая, и на каждом крутом вираже кажется, что сердце уходит в пятки. Однако неописуемые красоты стоит того, чтобы хотя бы раз в жизни посетить эту область.

8. Небесное шоссе Тяньмэнь в Китае

Это горное шоссе напоминает дракона из легенд, сложенных в Поднебесной. Если так и не решитесь проехаться по нему, со стороны посмотреть на это место можно из подвесной кабинки.

9. Бразильское шоссе Серра-ду-Рио-ду-Растро

Длина опасного участка составляет 13 км, и проехаться по нему без страха могут только опытные водители. При этом важно не засмотреться на умопомрачительные пейзажи и не потерять управление автомобилем.

10. Дорога Джебель Хафит в ОАЭ

Идеально ровный асфальт и крутые виражи ‒ что может быть лучше? Проезды по этой дороге являются излюбленной забавой арабских шейхов, недаром в этом месте встречается много дорогих авто спортивных марок.

11. Дорога в провинции Юнгас Боливия

Эту южноамериканскую дорогу иногда называют «трасса смерти». Подъем здесь достаточно крутой, а дорожное покрытие не самого лучшего качества. Часто дорога покрыта глиной и грязью. А отсутствие ограждения способствует тому, что неопытные водители падают вниз.

12. Дорога возле каньона Скипперс в Новой Зеландии

Эта красивая, но опасная трасса находится на отвесной скале. Возраст дороги составляет более 140 лет. Разъехаться на ней двум автомобилям сложно из-за узкой ширины дорожного полотна, а расширить трассу, к сожалению, не представляется возможным.

13. Дорога возле Гилгит-Балтистан в Пакистане

Трасса имеет гравийное покрытие, при этом не ней отсутствуют ограждения. В основном, местные жители передвигаются по этой дороге на мотоциклах.

14. Перевал Стельвио в Италии

Дорога, построенная в конце 19-го века, на данный момент имеет хорошее асфальтированное покрытие. Опасность для водителей на ней представляют крутые повороты.

15. Горный туннель Гуолян в Китае

Дорога, находящаяся в горах Тайханшань, признана национальной достопримечательностью Китая. Протяженность тоннеля составляет 1,2 км, а ширина самого дорожного полотна ‒ не больше 4 м.

Почитайте другие интересные статьи:

Подписывайтесь на канал “Кругосветка на диване”.

Рассказываем о путешествиях доступным языком. Путевые заметки, советы туристам, способы сэкономить на поездках. Мечтайте и путешествуйте вместе с нами! Присоединяйтесь, изучайте, будьте любопытны.

Источник

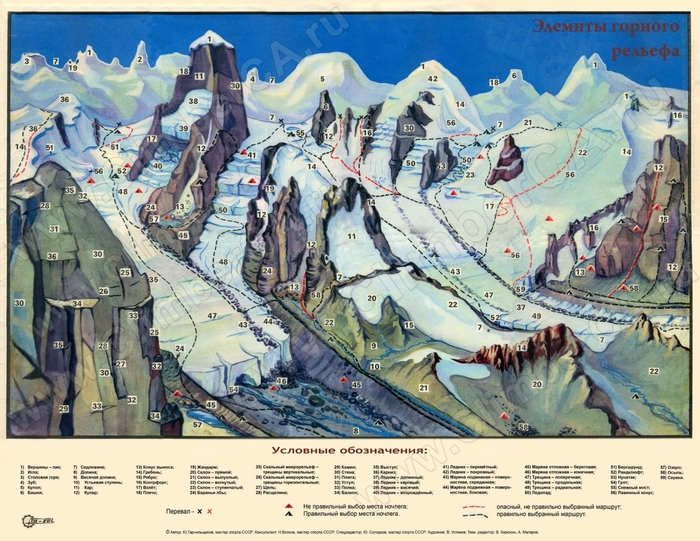

Ïîãîâîðèì îá ýëåìåíòàõ ãîðíîãî ðåëüåôà â ïîäðîáíîñòÿõ, ïðîñòûì è íå íàó÷íûì ÿçûêîì. Ïî ïîâîäó íåíàó÷íîñòè ïðîøó íå ðóãàòüñÿ è êèðïè÷àìè íå êèäàòü — áî ñîáèðàþñü äîáàâèòü ÿçûêîâîé ïðîñòîòû, þìîðà è àâòîðñêîãî ñóáúåêòèâèçìà âî âçãëÿäå íà âåùè. Çà îñíîâó âîçüì¸ì ïîïóëÿðíóþ â Èíòåðíåòå ñõåìó çà àâòîðñòâîì Þ. Ãðàíèëüùèêîâà è ïîéä¸ì ïðÿìî ïî íåé:

1 — 6. Âåðøèíû ðàçëè÷íîé ôîðìû. Íà äåëå íàçâàíèÿ ìíîãèõ âåðøèí èõ ôîðìó íå îòðàæàþò, à ñëîæèëèñü èñòîðè÷åñêè. Íàïðèìåð, ïèê Ëåíèíà — ýòî îãðîìíîå õîëìèñòîå ïîëå, à íàçûâàåòñÿ — ïèê. Èãëà ìîæåò áûòü è íå îäíà (Èãëû Äóãîáû), äà è ïî ñóòè ãðàíü ìåæäó èãëàìè è ðÿäîì æàíäàðìîâ (ñì. íèæå) ðàñïëûâ÷àòàÿ. Ñòîëîâàÿ ãîðà — ýòî ïëîñêîå ïëàòî ñ âåðòèêàëüíûìè ñòåíàìè. Âñïîìèíàåì çàòåðÿííûé ìèð, ãóãëèì ïëàòî Ðîðàéìà, äà è Áåðìàìûò ñîéä¸ò. Áàøíÿ — íó âîò íå ïðèïîìíþ ãîðó ñ òàêèì íàçâàíèåì. Ïðèïîìíþ áàøíè Êîðîíû (Àëà-Àð÷à), íó òàê îíà òàì íå îäíà è íå èìåþò ñàìîñòîÿòåëüíîãî ñìûñëà, è ãîâîðÿò îáû÷íî “Êîðîíà, âòîðàÿ áàøíÿ”. Êóïîë — ó Êàçáåêà êóïîë, ó Ãîâåðëû — êóïîë, à íàçûâàþò èõ ïðîñòî ãîðàìè.  îáùåì, ãäå åñòü òðàäèöèè — òàì èõ ñîáëþäàåì, ãäå íåò — ïðèäóìûâàåì.

7. Ñåäëîâèíà. Ïîíèæåíèå ìåæäó âåðøèíàìè. ×àñòî ïîíÿòèÿ “Ñåäëîâèíà” è “Ïåðåâàë” áëèçêè äî ñìåøåíèÿ, õîòÿ îáû÷íî ñåäëîâèíîé íàçûâàþò ïåðåâàë ñåäëîîáðàçíîé ôîðìû. Ïåðåìû÷êà — èç òîé æå îïåðû. “Òóðèñòû — ýòî òå ñòðàííûå ëþäè, êîòîðûå íàøè ïåðåìû÷êè íàçûâàþò ïåðåâàëàìè” (ö) Àëüïèíèñòû.

8, 9. Äîëèíà. Íó, ýòî âñ¸ îòíîñèòåëüíî ãîðèçîíòàëüíîå, ÷òî ìåæäó ãîðàìè è ãîðíûìè õðåáòàìè, ñ ðó÷ü¸ì èëè ðåêîé. Áûâàþò íà äåñÿòêè êèëîìåòðîâ øèðèíîé — Àëàéñêàÿ äîëèíà. Áûâàþò äåñÿòêè ìåòðîâ. Åñëè ñîâñåì íåò ãîðèçîíòàëüíîãî ïðîõîäèìîãî, òî ýòî óæå óùåëüå èëè ðåêà ñ òåñíèíîé èëè ïðèæèìàìè. Õîòÿ äîëèíà ìîæåò áûòü è âèñÿ÷åé. Ïî ñóòè âèñÿ÷àÿ äîëèíà — ýòî áîëüøàÿ ãîðèçîíòàëüíàÿ ïëîùàäêà ñ ðó÷ü¸ì èëè ðåêîé, êîòîðàÿ íàõîäèòñÿ íèæå ãîð, íî âûøå îñíîâíîé äîëèíû, è îòäåëåíà îò ïîñëåäíåé êàêèìè-òî âåðòèêàëüíûìè ñáðîñàìè èëè êðóòûì ðåëüåôîì. Îïÿòü-òàêè, íèêòî òóðèñòàì íå ìåøàåò íàçûâàòü âèñÿ÷åé äîëèíêîé ëþáóþ ôóòáîëüíóþ ïëîùàäêó íà ñòåíå ñ òðàâêîé è äåðåâüÿìè.

10. Óñòüåâàÿ ñòóïåíü. Âîò òóò êàþñü, íå ðóãàëñÿ òàêèìè ñëîâàìè íè ñàì, íè ñ òîâàðèùàìè. Êàêîå-òî îíî íàó÷íîå ñèëüíî. Ýòî òàêîé òèïà-âîäîïàäèê èëè ïðîñòî íåãîðèçîíòàëüíûé ñáðîñ âîäû ñ âèñÿ÷åé äîëèíêè.

11. Êàð. Ýòî öèðê. Òàêàÿ áîëüøàÿ ïîëóêðóãëàÿ íàêëîííàÿ õðåíü ñî ëüäîì è/èëè ñêàëàìè. Èíîãäà ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî öèðê — êðóãëåå, êàð — ïðÿìåå. Èõ ëåäíèê âûòà÷èâàåò, ïîëó÷àåòñÿ áîëüøàÿ ÷àøà, èíîãäà ñëàáîâûðàæåííàÿ, â êîòîðóþ ìîæíî áûëî áû êðåñëà ïîñòàâèòü è â öåíòðå ñöåíó. Òóäà ñâåçòè âûñòóïàòü âñþ íàøó ïîïñó è ñïóñòèòü êàìíåïàä.Íå íðàâèòñÿ ìíå, êàê îí íà êàðòèíêå èçîáðàæ¸í. Äîñòàíó ôîòî÷êó èç âêîíòàêòèêà.

Çäåñü ïî öåíòðó ìû âèäèì öèðê ñ âèñÿ÷èì ëåäíè÷êîì. Ïî ëåäÿíîé ðåêå âíèçó òû íà íåãî çàáèðàåøüñÿ, íàõîäèøü íåáîëüøóþ ïëîùàäêó, ñìîòðèøü ïî ñòîðîíàì è äóåøü ââåðõ íà ïåðåâàë. Ñëåâà — Çèìîâùèêîâ, íåïðîéäåííûé, ñïðàâà — Çèìîâùèêîâ Ëîæíûé (1Á).

Ãîðèçîíò, êñòàòè, íå çàâàëåí — ýòî ëåäíèê Äæèàëèñó òàêîé êðèâîé.

12. Êóëóàð. Ýòî âåðòèêàëüíûé îâðàã â ãîðàõ. Îáðàçóåòñÿ ïî òîìó æå ïðèíöèïó, à ïî-ïîëüñêè äàæå íàçûâàåòñÿ îäíèì ñëîâîì. Ïî êóëóàðàì íå õîäÿò, ïîòîìó ÷òî âñ¸, ÷òî ñâåðõó ëåòèò, îáû÷íî âëåòàåò â áëèæàéøèé êóëóàð è ñíîñèò âñ¸ ñîäåðæèìîå. Èñêëþ÷åíèÿ áûâàþò, íî î íèõ ïîòîì. Íà ôîòêå âûøå êóëóàð — ñïðàâà îò öèðêà, ñî ñíåæíèêîì. Ìíîãî ìåëêèõ êóëóàð÷èêîâ, ñëèâàþùèõñÿ â îäèí, îáðàçóþò ñòðàøíóþ õðåíü ïîä íàçâàíèåì äåíóäàöèîííàÿ âîðîíêà. Ÿ íàçâàíèåì ìîæíî ïî íî÷àì äåòåé ïóãàòü.

13. Êîíóñ âûíîñà. Âñ¸, ÷òî ñëåòåëî ñâåðõó, ãäå-òî äîëæíî ñîáðàòüñÿ. Òàêàÿ êàìåííàÿ ñâàëêà. Ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñûïóõó õàðàêòåðíîãî âèäà è ôîðìû. Ñûïóõà, îíà æå êàìåííàÿ îñûïü — ýòî ñì. ï. 58.

14, 15. Ãðåáåíü — áîëåå ãîðèçîíòàëüíàÿ âåðõíÿÿ îòíîñèòåëüíî ðîâíàÿ ÷àñòü õðåáòà. Ðåáðî — ïîõîæå, íî áîëåå âåðòèêàëüíîå.

16. Êîíòðôîðñ.  àðõèòåêòóðå êîíòðôîðñ — ýòî òàêàÿ ïðèðîùåííàÿ ê ñòåíå ïîäïîðêà, óïðî÷íÿþùàÿ å¸.  ãîðàõ êîíòðôîðñ — ýòî òàêîå ðåáðî, êîòîðîå âûãëÿäèò àíàëîãè÷íî.

17, 18. Âçë¸ò — ýòî êîãäà êðóòèçíà ðåëüåôà ìåíÿåòñÿ â ñòîðîíó óâåëè÷åíèÿ, îñîáåííî ðåçêîãî. Ïðîòèâîïîëîæíîå ïîíÿòèå — âûïîëàæèâàíèå, êîãäà íàîáîðîò, êðóòîé ñêëîí ñòàíîâèòñÿ áîëåå ïîëîãèì. Ïëå÷î — ýòî êîãäà çà âçë¸òîì ïîëîãèé ñêëîí, êîòîðûé âûãëÿäèò êàê ïëå÷î ÷åëîâåêà.

19. Æàíäàðì — “ýòî òàêàÿ õðåíü, êîòîðàÿ ñòîèò è íå ïóùàåò” (ö) Èíòåðíåò. Âåðòèêàëüíàÿ ñêàëà, çóá, áàøíÿ, ëþáàÿ âåðòèêàëüíàÿ õðåíü, ðåçêî âûäàþùàÿñÿ èç õðåáòà èëè ñêëîíà, êîòîðóþ ïðîùå îáîéòè, ÷åì ïåðåëåçòü, è êîòîðàÿ ïóòàåòñÿ ïî äîðîãå.

20–23. Ôîðìà ñêëîíà. Äëÿ òîãî, ÷òîáû ïîíÿòü ôîðìó ñêëîíà, íåîáõîäèìî àíàëèòè÷åñêè íàéòè åãî ñå÷åíèå âåðòèêàëüíîé ïëîñêîñòüþ, ïðîõîäÿùåé ÷åðåç ëèíèþ ïàäåíèÿ âîäû, è äâàæäû ïðîäèôôåðåíöèðîâàòü ïîëó÷åííóþ ôóíêöèþ. Åñëè âòîðàÿ ïðîèçâîäíàÿ íà âñ¸ì ó÷àñòêå áóäåò ïîëîæèòåëüíîé, òî ñêëîí — âîãíóòûé, åñëè îòðèöàòåëüíîé — âûïóêëûé, åñëè å¸ çíà÷åíèå íåîäíîêðàòíî ïåðåõîäèò ÷åðåç 0 — ñòóïåí÷àòûé, åñëè ðàâíà íóëþ — ïðÿìîé.

24. Áàðàíüè ëáû — òå, êòî íå îñèëèë îïðåäåëèòü ôîðìó ñêëîíà áåç âûñøåé ìàòåìàòèêè. À åñëè ñåðü¸çíî, òî ëåäíèê äâèæåòñÿ è ñò¸ñûâàåò çà ñîáîé ñêàëû. Êàêèå-òî áîëåå ïðî÷íûå ïîðîäû îñòàþòñÿ, áîëåå ñëàáûå — óíîñÿòñÿ áûñòðåå. Òî, ÷òî îñòà¸òñÿ ïî ôîðìå — ãëàäêîå, îáò¸ñàííîå, ïîõîæåå íà îáðèòóþ áàðàíüþ ãîëîâó. Íèêîãäà íå áðèë áàðàíîâ, íî âîò òàêîå âîò íàçâàíèå. Ëàçèòü ïî íèì ïëîõî — ãëàäêèå, ñêîëüçêèå, íå çàöåïèøüñÿ îñîáî. Íà ôîòî íèæå — òàê, áàðàíüè ëîáèêè è åù¸ íåïîíÿòíî, êòî òóò áîëüøå ïîñòàðàëñÿ: ëåäíèê èëè ðó÷åé. Âîò ïðåäñòàâüòå òî æå ñàìîå, òîëüêî íåñêîëüêî êàñêàäîâ îäèí íàä äðóãèì.

25–29. Ïîø¸ë ñêàëüíûé ðåëüåô. Õðåíîâûé èç ìåíÿ ñêàëîëàç, ðåäêî ãíåçäîâàíèåì çàíèìàþñü, íî ñêàæó, ÷òî íàçâàíèÿ äëÿ ðàçíûõ ýëåìåíòîâ ðåëüåôà çäåñü òàêæå ïîäáèðàë Êàïèòàí Î÷åâèäíîñòü. ×òîáû îòëè÷èòü âåðòèêàëüíóþ òðåùèíó îò ãîðèçîíòàëüíîé íóæíî êàê ìèíèìóì áûòü ïðàêòèêóþùèì èíæåíåðîì (è íå ïðîãðàììèñòîì). Ùåëü — íó, ýòî îòíîñèòåëüíî öåíçóðíîå ñëîâî, à âîò ðàñùåëèíà — ýòî íåöåíçóðíûé å¸ ýëåìåíò. Êàìèí — ýòî òàêàÿ òðåùèíèùà, ïî êîòîðîé Äåä Ìîðîç ìîæåò öåëèêîì ïðîëåçòü, à íå òîëüêî ðóêó çàñóíóòü èëè åù¸ ÷åãî.

30–35. Ïîøëè ñòðîèòåëüíûå ýëåìåíòû. Ñòåíà — ýòî âåðòèêàëüíîå è îòíîñèòåëüíî ãëàäêîå. Ïðèâëåêàåò èçâðàùåíöåâ, êîòîðûå ëàçÿò áèãâîëëû — ñòåííûå ìàðøðóòû ñ âèñÿ÷èìè íî÷¸âêàìè â ïîäâåñíûõ ïàëàòêàõ, ãàìàêàõ è ò. ï. ïî íåñêîëüêó äíåé. Ïëèòà — òàêàÿ øòóêà êàê íà ñòðîéêå, òîëüêî è ïîáîëüøå ìîæåò áûòü, è øòàáåëåì ëåæàòü. Óñòóï — íåáîëüøîå õâàòàòåëüíîå ìåñòî. Ïîëêà, áàëêîí, ïëîùàäêà è ò. ï. — ãîðèçîíòàëüíûå ìåñòà, íàçâàííûå ïî ñâîåìó ðàçìåðó.

ÈÒÎ — èñêóññòâåííàÿ òî÷êà îïîðû. Êîãäà ñëîæíîñòü ñêàë âûøå ñïîñîáíîñòåé ñêàëîëàçà, äîñòàþòñÿ ïîäâåñíûå ëåñåíêè, êðþêîíîãè, çàáèâàþòñÿ êðþ÷êè ñ ïåòëÿìè, íà ëüäó — ôèôû âûëàçÿò è ò. ï.

36. Êàðíèç — ýòî íå÷òî, ÷òî íàâèñàåò ñâåðõó, íó èëè ïî÷òè íàâèñàåò. Ñêàëüíûå êàðíèçû ñòðàøíû òîëüêî ñêàëîëàçàì, èáî ëåçòü òÿæåëî, äàæå ÈÒÎøèòü ïðèõîäèòñÿ. À âîò ñíåæíûå è ëåäîâûå êàðíèçû ñòðàøíû âñåì. Àâòîð ýòèõ ñòðîê, âûéäÿ â òóìàíå íà ñíåæíûé êàðíèç, òàê ñ íèì íà òðè âåð¸âêè è óëåòåë, áëàãî, âíèçó áûëî âûïîëàæèâàíèå è ñíåã (à íå ñáðîñû è ñêàëû). Íàâèñàþùèå ñíåæíûå êàðíèçû êàæäûé âèäåë íà êðûøå äîìà — à òåïåðü ïðåäñòàâüòå ñåáå òó æå õðåíü, âûñòóïàþùóþ ìåòðîâ íà 5 è òîëùèíîé ìåòðîâ 10.

37–42. Ëåäíèê. Î íèõ ìû åù¸ ïîãîâîðèì ïîäðîáíåå è îòäåëüíî. À ïîêà äîëèííûé ëåæèò â äîëèíå, êàðîâûé — â öèðêå, âèñÿ÷èé — â âèñÿ÷åé äîëèíå, ïðè ýòîì îí ïî íåé ïîñòåïåííî ñïîëçàåò, îáðóøèâàåòñÿ âíèç è èç îáðàçîâàâøèõñÿ ñëèâøèõñÿ îáëîìêîâ îáðàçóåò âîçðîæä¸ííûé ëåäíèê. Ïåðåì¸òíûé ëåäíèê ïåðåìåòàåòñÿ ìåæäó äâóìÿ äîëèíêàìè-ñêëîíàìè, îáðàçóÿ ìèêðîñåäëîâèíó, à ïîêðîâíûå ëåäíèêè òîëùèíîé íåñêîëüêî êèëîìåòðîâ ñïðÿòàëè ïî÷òè âñþ Àíòàðêòèäó è Ãðåíëàíäèþ (è äî êó÷è — âåðøèíó Êàçáåêà è ïîõîæèõ ãîð).

43–46. Ìîðåíà. Î íèõ ïîãîâîðèì âìåñòå ñ ëåäíèêàìè. À âîîáùå ìîðåíà — ýòî òå êàìíè, êîòîðûå íåñ¸ò ëåäíèê. Êàêèå-òî èç íèõ îñûïàëèñü íà íåãî ñâåðõó, êàêèå-òî îí ñàì ñîäðàë ñî ñêàë è ïîòàùèë çà ñîáîé. Áîêîâàÿ ìîðåíà — ýòî ïðîòÿæ¸ííûé õîëì èç êàìíåé, ãëèíû, ãðÿçè — â îñíîâíîì èç òîãî, ÷òî ëåäíèê îáëîìàë ïî êðàÿì è ïðèòàùèë ñâåðõó. Åñëè äâà ëåäíèêà ñëèâàþòñÿ, òî ñëèâøèåñÿ áîêîâûå ìîðåíû îáðàçóþò ñåðåäèííóþ. Òàêæå å¸ ìîæåò ïîðîäèòü êàêàÿ-íèáóäü âûñòóïàþùàÿ ïîñåðåäèíå ëåäíèêà ñêàëà. Òå êàìíè, êîòîðûå âûòàÿëè èç ëåäíèêà ó åãî êîíöà, ñîáèðàþòñÿ âíèçó è îáðàçóþò êîíå÷íóþ ìîðåíó, à ïðè îòñòóïëåíèè ëåäíèêà åãî áîêîâàÿ ìîðåíà ñîõðàíÿåòñÿ è îñòà¸òñÿ íåïîäâèæíîé. Ðàçëè÷àþò åù¸ äîííóþ ìîðåíó — ýòî òî, ÷òî ëåæèò ïîä ëåäíèêîì, íî ñàì ëåäíèê ïðè îòñòóïëåíèè çàñûïàåò å¸ ñâîåé êîíå÷íîé ìîðåíîé. Âñÿêèå îçû è òîìó ïîäîáíûå êàìû ïîêà òðîãàòü íå áóäåì.

Õîäèòü ïî ìîðåíàì áûâàåò õîðîøî, à áûâàåò è ïëîõî. Áûâàåò, íåáîëüøîé ñëîé ãëèíèñòîãî ïåñêà ëåæèò íà ëüäó — òÿæåëî çàáèðàòüñÿ ââåðõ, ëåãêî ñâàëèòüñÿ. áûâàåò, îíà çàöåìåíòèðîâàíà. Êàìíè ìîãóò èìåòü ðàçíóþ ôîðìó â çàâèñèìîñòè îò âîçðàñòà è ãîðíîé ïîðîäû: êàê áèòàÿ ÷åðåïèöà è ïî÷òè áåç ãëèíû, èëè ïî÷òè îäèí ïåñîê, èëè… âñåõ ñî÷åòàíèé íå ïåðå÷èñëèøü.

47–50. Òðåùèíû ëåäíèêà, ëåäîïàäû. Îïÿòü æå, îòñûëàþ ê áóäóùåé ïóáëèêàöèè ïðî ëåäíèê êàê î÷åíü âàæíûé ýëåìåíò ãîðíîãî ðåëüåôà. À ïîêà ïóñòü Êàïèòàí Î÷åâèäíîñòü îáúÿñíèò, ÷åì ïðîäîëüíàÿ òðåùèíà îòëè÷àåòñÿ îò ïîïåðå÷íîé. Ëåäíèê òå÷¸ò ïî èçãèáàì ëîæà è òðåñêàåòñÿ ïî íèì. Åñëè æå ïîä ëåäíèêîì ëîæå óæ î÷åíü íåðîâíîå, òî ëåäíèê íå ïðîñòî òðåñêàåòñÿ, à åù¸ è îáðóøèâàåòñÿ âíèç ëåäîïàäîì, îáðàçóþòñÿ ñåðàêè — âåðòèêàëüíûå áàøíè. Îíè ÷àñòî îáðóøèâàþòñÿ è îáðàçóþòñÿ íîâûìè. Õîäèòü ïî ëåäîïàäàì îïàñíî è ñòð¸ìíî, íî èíîãäà íåò âûáîðà — òîãäà ýòî öåëîå èñêóññòâî, îñíîâàííîå íà ÷óéêå è èíòóèöèè ðóêîâîäèòåëÿ.

51. Áåðãøðóíä. Ëåäíèê äâèæåòñÿ. Êàêèå-òî åãî ÷àñòè ïðè ýòîì ìîãóò áûòü íåïîäâèæíû (ñèëüíî ïðî÷íî çà ñêàëó äåðæàòñÿ). Òàêæå â öèðêå ëåäíèê, íàáðàâ ìàññó, íà÷èíàåò ñïîëçàòü, à âûøå áîëåå òîíêèå ó÷àñòêè òàê õîðîøî äåðæàòñÿ çà ñêàëû, ÷òî èì ïðîùå îò îñíîâíîé ìàññû ëåäíèêà îòîðâàòüñÿ. Âîò ýòà òðåùèíà ìåæäó ïîäâèæíîé è íåïîäâèæíîé ÷àñòüþ ëåäíèêà è íàçûâàåòñÿ áåðãøðóíä, â íàðîäå ïðîñòî — áåðã.

Íàëè÷èå áåðãà áåç âîçìîæíîñòè åãî îáîéòè àâòîìàòîì ïåðåâîäèò ïåðåâàë â êàòåãîðèþ 2À+, à áûòü íà í¸ì íàäî îñòîðîæíûì — îáû÷íî ýòî òà åù¸ âåðòèêàëüíàÿ øàõòà, êîòîðàÿ ìîæåò áûòü ïðèñûïàíà ñíåãîì è íåçàìåòíà — îñîáåííî íà ñïóñêå. Îò òîãî, ÷òî áåðã áûë ìàëåíüêèé (1 ìåòð øèðèíîé) è íåãëóáîêèé (10 ìåòðîâ ãëóáèíîé) ïàäàòü òóäà íåíàìíîãî ëåã÷å. Íà ôîòî íèæå — äëèííûé áåðã, îáðàçîâàííûé èç-çà îòðûâà ëåäíèêà ïîä ñâîåé òÿæåñòüþ îò åãî òîíêîé ÷àñòè.

À íà ñëåäóþùåì ôîòî — ïðîöåññ ïðåîäîëåíèÿ òàêîãî áåðãà âáëèçè.

52. Ðàíòêëþôò. Ñíåæíèê, ëåäíèê ëåæèò íà ñêàëå. Ñêàëà íàãðåâàåòñÿ ñîëíöåì. Îò å¸ òåïëà êðàé ëåäíèêà íà÷èíàåò òàÿòü è ìåæäó íèì è ñêàëîé âûòàèâàåò òðåùèíà — ðàíòêëþôò. Íà ôîòî íèæå — ïîñèäåëêè â ðàíòêëþôòå ïî äîðîãå íà óïîìèíàâøóþñÿ âíà÷àëå Êîðîíó.

Ïîäîáíûé ðàíòêëþôò åù¸ íàçûâàþò ìóëüäîé, ïîòîìó ÷òî îí ïîõîæ íà äðóãèå âèäû ìóëüä.  ñâîþ î÷åðåäü ïî-íàó÷íîìó ìóëüäà — ýòî ñèíêëèíàëü (ãî â ãóãë, çäåñü ó íàñ íå ëåêöèÿ ïî ãåîëîãèè), à ïî íàðîäíîìó — ëþáîå óãëóáëåíèå, ÿìà, îáðàçîâàííîå ñîëíöåì èëè âåòðîì â ñíåãó èëè ëüäó.

53. Íóíàòàê — êîí÷èêè âåðøèí, òîð÷àùèå èç-ïîä ëåäíèêà.  èçâåñòíîì ðàññêàçå áàðîí Ìþíõãàóçåí ø¸ë ïî ëåäíèêó, îñòàíîâèëñÿ íà íî÷ëåã è ïðèâÿçàë ëîøàäü ê íóíàòàêó. À êîãäà óòðîì ïðîñíóëñÿ — ñíåã èç-çà ãëîáàëüíîãî ïîòåïëåíèÿ ðàñòàÿë è îêàçàëîñü, ÷òî íóíàòàê áûë âåðøèíîé êîëîêîëüíè äðåâíåé âûñîêîðàçâèòîé öèâèëèçàöèè.

54. Ãðîò. Ëåäíèê òàåò.  í¸ì êó÷à òðåùèí, êîëîäöåâ è ò. ï. Ýòî âñ¸ ñîáèðàåò âîäó. Âîäà ñîáèðàåòñÿ â îäèí ïîòîê ñîãëàñíî çàêîíó î íåóáûâàíèè ýíòðîïèè. Ýòîò ïîòîê èëè âûòåêàåò èç-ïîä ëåäíèêà, èç íåáîëüøîé ùåëè, èëè æå âûðûâàåòñÿ èç ïåùåðû — ãðîòà.

55. Ñíåæíûé ìîñò îáðàçóåòñÿ, êîãäà íàä òðåùèíîé äâà êàðíèçà ñìûêàþòñÿ è ïåðåêðûâàþò å¸. Ìîæåò áûòü è ïðî÷íûì, à ìîæåò è íåò. Õîäÿò ïî íèì ñî ñòðàõîâêîé.

56. Ëàâèííûé êîíóñ îáðàçóåò ñîøåäøàÿ ëàâèíà. Ýòî òî, ÷òî îò íå¸ îñòà¸òñÿ.

57. Îçåðî ìîæåò áûòü ñîâñåì íåáîëüøèì, ñêîðåå — ïðóä, íî òåì íå ìåíåå åãî íàçûâàþò îçåðîì.

58. Îñûïü.  ðåçóëüòàòå ïðîöåññîâ âûâåòðèâàíèÿ ñêàëû ðàçðóøàþòñÿ. Îáëîìàâøèåñÿ, ñíåñ¸ííûå ëåäíèêîì — âñå êàìíè îáðàçóþò îñûïè. Äëèííûå îñûïè îáðàçóþò êàìåííûå ðåêè. Îñûïü ìîæåò áûòü ìåëêîîáëîìî÷íîé, à ìîæåò è êðóïíîîáëîìî÷íîé.  íàðîäå — ñûïóõè. Ìåëêîêàëèáåðíàÿ ñûïóõà ÷àñòî õîðîøà íà ñïóñê ãëèññèðîâàíèåì (â íàðîäå — ëèôò): íàãðóæàåøü îäíó íîãó, ïðàâèøü âòîðîé, ëåäîðóáîì ïîäñòðàõîâûâàåøüñÿ — è ïîåõàë. Íî íàäî áûòü îñòîðîæíûì: èíàÿ ñûïóõà òàê ìîæåò è çàñûïàòü, ïðèõîäèòñÿ îñòàíàâëèâàòüñÿ, îòõîäèòü â ñòîðîíó, ïðîïóñêàòü ìèìî ñåáÿ êàìíè. Áëèçêîå ïîíÿòèå — êóðóìíèê, ñïåöèôè÷åñêàÿ êðóïíàÿ ñûïóõà ñ îãðîìíûìè êàìíÿìè, êîòîðûå ê òîìó æå íå çàêðåïëåíû, à î÷åíü ïîäâèæíû — òóò ìîæíî è öåëèêîì ÷åëîâåêà çàäàâàòü ïî íåîñòîðîæíîñòè.

59. Ñåðàêè. Íà ëåäîïàäå îò ëåäíèêà âåðòèêàëüíûå áàøíè ïîñòåïåííî îòëàìûâàþòñÿ è ïåðèîäè÷åñêè ïàäàþò. Íàçâàíèå ïðîèñõîäèò îò òèïè÷íîé ðåàêöèè òóðèñòà, ðÿäîì ñ êîòîðûì ðóõíóëà òàêàÿ áàøíÿ âûñîòîé ñ 9-ýòàæíûé äîì.

Источник