Независимая экспертиза по перелому носа

Установление факта телесных повреждений, давности и механизма их образования − это разновидность судебно-медицинской экспертизы, которая заключается в идентификации повреждений, находящихся на поверхности тела потерпевшего. Также анализу подвергаются внутренние повреждения, если таковые имеются.

Установление факта телесных повреждений, давности и механизма их образования проводятся в ходе судебных разбирательств по делам, связанным с нанесением физического ущерба. Очень часто потерпевшие не сразу обращаются в полицию. Это происходит по разным причинам – вследствие полученного шока, из-за чувства стыда или смущения (как правило, это касается дел, связанных с изнасилованиями), а также по причине незнания процедуры проведения следственных мероприятий. Бывает и так, что потерпевший не обращается в полицию, имея некоторые внутренние соображения, а потом он меняет свое мнение и решает все же привлечь обидчика к ответственности. Под повреждением понимают изменение характеристик тканей или органов тела, произошедших в результате травматического воздействия. С другой стороны, под повреждением также подразумевают само по себе преступное деяние, вызвавшее разрушение анатомической целостности тканей или органов, а также нарушение их физиологического функционирования. Традиционно повреждения разделяют на три группы, согласно степени тяжести нанесенного потерпевшему вреда:

- Тяжкие телесные повреждения.

- Телесные повреждения средней тяжести (или просто – средние).

- Легкие телесные повреждения.

Последнюю группу повреждений принято подразделять на две. К первой подгруппе относятся легкие повреждения, повлекшие незначительную потерю трудоспособности или кратковременное ухудшение состояния здоровья. Ко второй – легкие повреждения, не вызвавшие подобных последствий. Идентификация степени тяжести телесных повреждений – процесс сложный, требующий рассмотрения многих факторов. Определением тяжести причиненного вреда здоровью занимается специальный вид судебно-медицинской экспертизы.

Виды телесных повреждений

При установлении факта телесных повреждений, давности и механизма их образования эксперт также определяет вид нанесенных травм. С медицинской точки зрения телесные повреждения делятся на следующие разновидности:

- Ссадина. Под ссадинами понимается нарушение целостности кожных покровов, верхнего слоя или вплоть до глубины пролегания сосудов. При этом происходит повреждение лимфатических и кровеносных сосудов. Ссадины считаются поверхностными повреждениями. Характерные сроки заживления ссадин позволяют определять, как давно они появились.

- Кровоподтек. Представляет собой собрание сгустков крови в подкожно-жировой клетчатке или более глубоких тканях, возникшее в результате разрыва сосудов в месте удара или длительного сдавливания. Кровоподтеки или гематомы образуются также после сильного сжатия тканей. Например, синяк может появиться после того, как запястье потерпевшего было сжато рукой нападавшего. Гематомы часто образуются в местах связывания. По форме кровоподтека можно определить предмет, которым оказывалось воздействие. По изменению цвета кровоподтека устанавливается давность нанесения телесных повреждений. При этом следует учитывать, что изменение цвета может протекать с разной скоростью в зависимости от разных внешних причин: индивидуальных особенностей организма потерпевшего, глубины, размера, области локализации, поэтому давность в данном случае определяется приблизительно.

- Рана. Телесное повреждение, разрушающее целостность кожи, слизистых оболочек, а также глубжележащих тканей. Раны особенно опасны для человека вследствие возможных раневых особенностей: кровотечения, возможности проникновения инфекции и нарушения анатомических функций поврежденных органов и тканей. Раны могут быть резаными, рваными, стреляными и т.д. Раны также являются следствием нападения животных: в результате укуса, удара когтями и пр.

- Вывих. Полное и длительное смещение костей в суставе. Часто случаются при падениях, реже – при непосредственном воздействии нападавшего на сустав или вследствие застревания конечности.

- Перелом кости. Характеризуется полным нарушением целостности всей толщи кости. Переломы сопровождаются травмами окружающих место перелома тканей, местными кровоизлияниями, разрывами мышечной ткани и сосудистой сетки. Переломы бывают закрытыми и открытыми. При открытых переломах ломаные края кости разрывают кожу и выходят наружу. Открытые переломы особенно опасны, так как чреваты сильными кровотечениями, проникновением инфекции в организм и нарушением подвижности конечности. Переломы ребер и тазовых костей могут вызвать повреждение внутренних органов.

В каких случаях требуется установление факта телесных повреждений, давности и механизма их образования?

Как правило, установление факта телесных повреждений, давности и механизма их образования требуется в процессе судебных разбирательств по уголовным и административным делам. Также возможно проведение подобных исследований в гражданском делопроизводстве. Чаще всего к экспертизе по установлению факта телесных повреждений прибегают в следующих случаях:

- После нападения неизвестных лиц.

- После умышленного или неумышленного нанесения повреждений идентифицированными (знакомыми) лицами.

- После преступлений против половой неприкосновенности.

- После происшествий на месте исполнения пострадавшим своих служебных обязанностей

- После транспортных катастроф и происшествий, в том числе автомобильных, железнодорожных, авиационных.

- После террористических актов.

- После боевых ранений.

- В случаях неправильного проведения лечения в медицинских учреждениях.

- После нападенния животных.

Процедура проведения экспертизы по установлению факта телесных повреждений, давности и механизма их образования

Процедура проведения экспертизы по установлению факта телесных повреждений, давности и механизма их образования осуществляется в соответствии с методическими указаниями по проведению судебно-медицинских исследований. Исследование может быть проведено по документам, но в исключительных случаях, а также при наличии достоверных документов, корректно и в полном объеме описывающих нанесенные потерпевшему повреждения. Чаще всего экспертиза осуществляется с осмотром и опросом потерпевшего.

Исследование включает в себя следующие этапы:

- Тщательный опрос потерпевшего, осмотр имеющихся повреждений или следов их нанесения.

- Сбор всех документов, имеющихся по делу: медицинские карты из поликлиники по месту жительства и травмпункта, протоколы осмотра, записи бригады скорой помощи, фотографии.

- Если следы телесных повреждений все еще присутствуют, эксперт выполняет подробную фотосъемку с применением специализированных методов и фильтров.

- При наличии внутренних повреждений выполняются ультразвуковые или иные специальные исследования (если необходимо).

- При необходимости или отсутствии важных документов специалист, проводящий экспертизу, может затребовать недостающие бумаги.

- Изучение всех предоставленных документов.

- Оформление экспертного заключения, в которое заносятся выводы, сделанные экспертом.

Оформление экспертного заключения – один из самых важных этапов проведения процедуры, так оно имеет доказательную силу. Помимо выводов, заключение обязательно включает в себя копии всех предоставленных документов и подробное описание выполненных экспертом действий. Также специалист должен установить и описать в заключении следующие параметры:

- Описание вида повреждения с медицинской точки зрения: царапина, ссадина, кровоподтек, перелом, ушиб мягких тканей, странгуляционная борозда и т.д.

- Вид орудия или иного предмета, которым данные повреждения могли быть нанесены: тупой предмет определенной формы, нож, кастет, огнестрельное оружие и пр.

- Механизм возникновения нанесенных повреждений: удар, падение, выстрел, скручивание конечности, сдавливание петлей или предметом, не имеющим острых граней, и пр.

- Давность образования повреждений. Определяется в сутках или часах, в зависимости от особенностей исследуемого случая.

Вид орудия, механизм образования и давность нанесения повреждений определяются по косвенным признакам и зачастую требуют творческого, нетривиального подхода эксперта к осуществлению своей деятельности.

Вид орудия можно определить по форме и иным особенностям повреждения. В случаях резаных ран тип колюще-режущего оружия можно установить по характерным особенностям раневых краев. В случае тупых травм форму предмета, которым был нанесен удар, можно определить по форме ушиба или гематомы, а также с помощью фотосъемки с применением специальных фильтров.

Механизм повреждения устанавливается, исходя из направления его нанесения, а также основываясь на виде повреждения. Наличие в ране, ссадине или порезе инородных частиц тоже может указывать на то, как повреждение было нанесено. Например, при сильном ударе доской, брусом или другим предметом из необработанного дерева в ране могли остаться мельчайшие щепки или занозы, особенно если в момент удара произошло смещение поверхности бьющего предмета относительно тканей пострадавшего.

Давность нанесения повреждений – один из самых сложных для определения показателей. Срок существования травмы определяют по усредненным показателям заживления ран, порезов, переломов. В отношении гематом и синяков давность их нанесения устанавливается согласно изменению их цвета и (или) размера.

Какова законодательная база по экспертизе живых лиц (потерпевших, обвиняемых, подозреваемых)?

- Федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации». Статья 25 Закона описывает процедуру оформления экспертного заключения, а также необходимые для включения в него компоненты.

- Статья 80 УПК РФ регламентирует порядок предоставления экспертного заключения и процедуру выступления эксперта в суде.

- Статья 205 УПК РФ описывает требования, предъявляемые к допросу эксперта следователем.

- Статья 282 УПК РФ оговаривает порядок вызова эксперта в суд для дачи показаний по подготовленному им заключению.

- Статья 168 УПК РФ сообщает о праве следователя привлечь специалиста-эксперта к участию в следственных мероприятиях. Эта статья опирается на п. 5 статьи 164 УПК РФ, в которой говорится об ответственности привлекаемых к процессу следствия экспертов.

- Статья 271 УПК РФ описывает процедуру подачи и одобрения прошений о привлечении к судебному процессу экспертов и специалистов.

Какие вопросы следует задать эксперту по установлению факта телесных повреждений, давности и механизма их образования?

- Является ли изменение целостности тканей потерпевшего результатом нанесенного телесного повреждения?

- Каким орудием могло быть нанесено данное телесное повреждение?

- Какого вида телесные повреждения обнаруживаются на теле больного?

- Какова форма орудия, которым была нанесена травма?

- Как давно могло быть нанесено данное повреждение?

- Какой стадии заживления соответствует состояние раны (ссадины) на теле потерпевшего?

- Какова примерная давность возникновения кровоподтека?

- Каковы характерные особенности краев раны?

- Каков механизм возникновения телесного повреждения?

- Могло ли данное повреждение (перелом, кровоподтек) возникнуть вследствие удара тупым предметом?

- Мог ли данный перелом возникнуть в результате падения и последующего удара о тупой предмет?

- Могла ли данная рана образоваться вследствие пореза определенной формой ножа?

- Являются ли данные раны и ссадины следствием повреждения в результате взрыва?

- Как давно мог быть получен данный перелом кости?

ВАЖНО

Список предлагаемых вопросов не является исчерпывающим. При возникновении других вопросов целесообразно до назначения экспертизы обратиться за консультацией к эксперту.

Проведение экспертизы по уголовному делу

Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда Российской

Федерации от 21 декабря 2010 г. N 28 “О судебной

экспертизе по уголовным делам” экспертиза по уголовному делу может быть проведена либо государственным

экспертным учреждением, либо некоммерческой организацией, созданной в соответствии с Гражданским кодексом

Российской Федерации и Федеральным законом “О некоммерческих организациях”, осуществляющих

судебно-экспертную деятельность в соответствии с принятыми ими уставами.

Коммерческие организации и лаборатории, индивидуальные предприниматели, образовательные учреждения, а также

некоммерческие организации, для которых экспертная деятельность не является уставной, не имеют право

проводить экспертизу по уголовному делу. Экспертиза, подготовленная указанными организациями в рамках

уголовного процесса, может быть признана недопустимым доказательством, т.е. доказательством, полученным с

нарушением требований процессуального закона.

Недопустимые доказательства не могут использоваться в процессе доказывания, в том числе, исследоваться или

оглашаться в судебном заседании, и подлежат исключению из материалов уголовного дела.

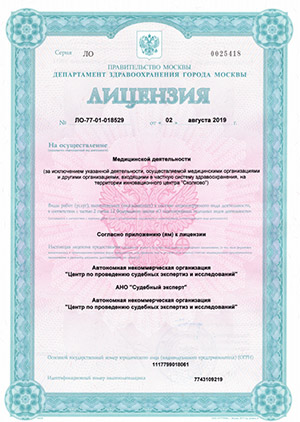

Так как АНО “Судебный эксперт” является автономной некоммерческой организацией, а проведение судебных

экспертиз является её основной уставной деятельностью (см. раздел “Документы

организации”), то она имеет право проводить экспертизы в том числе и по уголовным делам.

Источник

Экспертиза при черепно-мозговых травмах и травмах лица представляет собой одну из разновидностей судебно-медицинской экспертизы. В результате проведения данного исследования производятся диагностические мероприятия, устанавливающие характер повреждений и состояние организма потерпевшего, а также определяется, насколько тяжелый вред был нанесен здоровью пострадавшего в результате полученной им травмы. Экспертиза при черепно-мозговых травмах и травмах лица относится к наиболее популярным видам анализа, так как черепно-мозговые травмы и травмы лица являются одними из самых распространенных повреждений. Чаще всего подобные травмы имеют бытовое происхождение – появляются в результате несчастных случаев и межличностных конфликтов с применением силы и подручных предметов. Вторыми по степени распространенности являются травмы, полученные при пользовании транспортом, в первую очередь, автомобильным. Постоянно увеличивающееся число автомобилей неизменно влечет за собой рост дорожно-транспортных происшествий, причиняющих различные повреждения, в том числе черепно-мозговые травмы и травмы лица. Производственный фактор находится на третьем месте в ряде причин возникновения данного расстройства здоровья. В то же время, с каждым годом растет количество пострадавших в результате военных действий.

Черепно-мозговые травмы и травмы лица являются одними из самых серьезных повреждений, так как они имеют значительные физиологические, психологические, социальные и экономические последствия. Экспертиза при черепно-мозговых травмах и травмах лица определяет вид повреждения на месте приложения удара, степень повреждения головного мозга и объем последствий, вызванных имеющимися травмами. Подобные исследования имеют большое значение в процессе разрешения множества спорных ситуаций, связанных с обстоятельствами получения травмы, компенсации нанесенного вреда, при страховых спорах и так далее.

Экспертиза при черепно-мозговых травмах и травмах лица решает следующие задачи:

- Осуществление клинико-функциональной диагностики.

- Определение сроков временной потери трудоспособности.

- Установление основных видов нарушений функций организма, возникших впоследствии полученных повреждений.

- Выявление характера повреждений, обстоятельств получения травмы и признаков травмирующего предмета (поверхности).

- Определение группы инвалидности, наступившей вследствие нанесенной черепно-мозговой травмы или травмы лица.

Классификация повреждений, подлежащих исследованию при проведении экспертизы при черепно-мозговых травмах и травмах лица

Черепно-мозговые травмы и травмы лица могут присутствовать у потерпевшего обособленно или иметь сочетанный характер. Данные виды повреждений принято классифицировать по отдельности. В случае нанесения потерпевшему обоих видов травм экспертиза проводится раздельно при обособленном характере. Сочетанные травмы анализируются как сложные травматические повреждения, затрагивающие обширные области головы, включая мягкие ткани, кости черепа и головной мозг.

Черепно-мозговые травмы имеют следующие формы клинической картины:

- Сотрясение головного мозга.

- Ушиб головного мозга легкой, средней или тяжелой степени.

- Сдавление головного мозга, возникшее на фоне его ушиба.

- Сдавление головного мозга без сопровождающего его ушиба.

Течение травматической болезни, возникшей в результате повреждения головного мозга, принято подразделять на следующие стадии: острая (от двух до десяти недель согласно клинической форме травмы), промежуточная (от двух месяцев для легкой формы черепно-мозговой травмы до шести для тяжелой), отдаленная (до двух лет в случае клинического выздоровления, для прогрессирующего течения продолжительность этой стадии является неограниченной). В остром периоде черепно-мозговой травмы выделяют две разновидности: открытую и закрытую. Для открытой формы характерны переломы основания черепа с ликвореей (истечением цереброспинальной жидкости) или кровотечением, переломы костей свода черепа с сопутствующими повреждениями окружающих их мягких тканей, отдельные повреждения мягких тканей с ранением апоневроза. В зависимости от сохранности целостности твердой оболочки головного мозга открытые черепно-мозговые травмы делятся на проникающие и непроникающие.

Травмы лица носят обособленный характер ввиду ярко выраженного косметического дефекта, влияющего на психологическое состояние потерпевшего и его последующую социализацию. Травма лица может быть поверхностной и затрагивать только мягкие ткани. Также травмы лица могут носить сложный, сочетанный характер и сопровождаться повреждениями костей черепа, зубов, гортани и дыхательных путей. Согласно механизму образования раны мягких тканей лица делятся на рвано-ушибленные и колото-резанные. Наиболее распространенная разновидность повреждения лица – тупая травма. Экспертиза при травмах лица определяет характер повреждения и отличительные особенности предполагаемого орудия нанесения повреждений.

Основные виды травм лица:

- Переломы скуловых костей.

- Переломы нижней челюсти.

- Переломы верхней челюсти.

- Ушибы мягких тканей.

- Переломы носа.

- Рваные раны мягких тканей лица.

В каких случаях целесообразно проведение экспертизы при черепно-мозговых травмах и травмах лица

Существует определенный набор ситуаций, в которых осуществление экспертизы при черепно-мозговых травмах и травмах лица имеет большое значение для решения спорных моментов или получения компенсационных выплат. Имеет смысл обращаться к экспертам в следующих обстоятельствах:

- Необходимо установить объем вреда здоровью, нанесенного посредством травмы, полученной на производстве.

- Требуется установить тяжесть травм, полученных в результате дорожно-транспортного происшествия.

- Имеется черепно-мозговая травма и (или) травма лица, полученная в бытовых условиях.

- Есть потребность получения компенсации на основании ранений, нанесенных пострадавшему в результате военных действий.

- Необходимо провести повторную экспертизу вследствие получения новых данных, а также на основании зафиксированных последствий травмы, носящих длительный характер.

Процедура осуществления экспертных мероприятий при черепно-мозговых травмах и травмах лица

- На первом этапе эксперт производит тщательное ознакомление с предварительными данными, к которым относятся определение суда, постановление следователя и т.д.

- Следующим этапом является изучение медицинских материалов и документов, включая выписки из историй вызовов скорой помощи, травматологических пунктов, истории болезни, амбулаторные карты, а также результаты дополнительных обследований – рентгеновские снимки, снимки магнитно-резонансной томографии, записи электроэнцефалограммы, результаты современных компьютерных методов исследования и прочее.

- После этого, если экспертиза осуществляется с участием пострадавшего, составляется анамнез, основанный на опросе потерпевшего. При этом подробно анализируется очередность наступления клинических симптомов и сроки их проявления.

- Далее производится непосредственно судебно-медицинское исследование, которое может включать в себя следующие мероприятия: неврологическое исследование, рентгенологические анализы (если есть подозрение на наличие костно-травматических повреждений), офтальмологическое и судебно-психиатрическое исследование (назначаются, если есть соответствующие жалобы и клинические данные).

- На следующем этапе собранные данные и материалы тщательным образом анализируются. На основании анализа эксперт формулирует выводы и составляет экспертное заключение, в которое обязательно вносится описание всех произведенных действий и полученных данных.

Экспертное заключение представляет собой основной результат проведенной экспертизы при черепно-мозговых травмах и травмах лица. Оно обладает доказательной силой и представляется в суде. При формулировании выводов специалист, проводивший исследование, обязан принимать во внимание все факторы, характеризующие имеющиеся повреждения и степень их воздействия на организм. К ним относятся:

- Механизм получения травмы и обстоятельства, в которых она была нанесена, а также характерные особенности травмирующего предмета или поверхности (размер, форма, физические характеристики и пр.).

- Область локализации внешних повреждений лица и (или) головы, количество повреждений, их особенности, размеры и пр.

- Очередность и сроки проявления клинической симптоматики, зафиксированной в медицинских материалах и фигурирующей в жалобах пострадавшего.

- Результаты лабораторных анализов, электроэнцефалографических и рентгенологических обследований, компьютерных исследований, магнитно-резонансной томографии.

- Состояние организма пострадавшего на момент получения черепно-мозговой травмы и (или) травмы лица, как то: предшествующие заболевания, повреждения и другие патологические изменения, их клинические проявления и степень выраженности признаков.

- Клиническая картина начального посттравматического периода (посттравматическая энцефалопатия, астеновегетативный синдром, пирамидная недостаточность и другие последствия черепно-мозговой травмы и травмы лица).

- Длительность пребывания в стационарных медицинских учреждениях и (или) на амбулаторном наблюдении и лечении, то есть продолжительность процесса излечения. Кроме того, объем и характер произведенного лечения (как стационарного, так и амбулаторного).

- Величина утраты (в процентном соотношении) и степень ограничения общей трудоспособности.

- Полная, стопроцентная, утрата трудоспособности (в соответствующих случаях).

Правовая база производства экспертизы при черепно-мозговых травмах и травмах лица

При проведении судебно-медицинской экспертизы при черепно-мозговых травмах и травмах лица специалисты опираются на положения основных нормативных актов: Уголовно-процессуального Кодекса Российской Федерации и Федерального закона № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской федерации» от 31 мая 2001 года, в которых можно выделить следующие регламентирующие положения:

- Статья 25 Закона № 73-ФЗ, регламентирующая содержание экспертного заключения и порядок его формирования.

- Пункт 5 статьи 164 УПК РФ, предписывающая ответственность привлекаемым к процессу следствия специалистам.

- Статья 168 УПК РФ, наделяющая следователя, ведущего дело, правом привлекать специалистов в области экспертной деятельности к участию в следственном процессе.

Какие вопросы следует поставить перед специалистом по экспертизе при черепно-мозговых травмах и травмах лица

- Какова степень диагностированного у пострадавшего сотрясения головного мозга?

- Каков характер имеющихся повреждений лицевой части головы?

- Какова локализация имеющихся травм лица?

- Каков характер черепно-мозговой травмы?

- Каким образом пострадавший мог получить имеющуюся у него черепно-мозговую травму?

- Каков процент потери общей трудоспособности, возникшей в результате полученных черепно-мозговых травм и (или) травм лица?

- Каковы физиологические последствия полученных травм (осложнения и заболевания, возникшие или усилившиеся в результате получения травмы)?

- Имеется ли у потерпевшего полная потеря трудоспособности (100%)?

- Каковы отличительные признаки предмета (поверхности), в результате соприкосновения с которым была получена черепно-мозговая травма (травма лица)?

- Каковы клинические проявления полученной черепно-мозговой травмы?

- Каковы характерные особенности полученной пострадавшим черепно-мозговой травмы?

- Какова длительность совокупного лечения, включающего пребывание в стационаре и последующее амбулаторное лечение под наблюдением специалистов?

- Каковы психологические (психиатрические) последствия полученных травм?

- Наблюдаются ли у потерпевшего неврологические последствия полученной черепно-мозговой травмы?

- Какова степень диагностированного у потерпевшего ушиба мозга?

Проведение экспертизы по уголовному делу

Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда Российской

Федерации от 21 декабря 2010 г. N 28 “О судебной

экспертизе по уголовным делам” экспертиза по уголовному делу может быть проведена либо государственным

экспертным учреждением, либо некоммерческой организацией, созданной в соответствии с Гражданским кодексом

Российской Федерации и Федеральным законом “О некоммерческих организациях”, осуществляющих

судебно-экспертную деятельность в соответствии с принятыми ими уставами.

Коммерческие организации и лаборатории, индивидуальные предприниматели, образовательные учреждения, а также

некоммерческие организации, для которых экспертная деятельность не является уставной, не имеют право

проводить экспертизу по уголовному делу. Экспертиза, подготовленная указанными организациями в рамках

уголовного процесса, может быть признана недопустимым доказательством, т.е. доказательством, полученным с

нарушением требований процессуального закона.

Недопустимые доказательства не могут использоваться в процессе доказывания, в том числе, исследоваться или

оглашаться в судебном заседании, и подлежат исключению из материалов уголовного дела.

Так как АНО “Судебный эксперт” является автономной некоммерческой организацией, а проведение судебных

экспертиз является её основной уставной деятельностью (см. раздел “Документы

организации”), то она имеет право проводить экспертизы в том числе и по уголовным делам.

Источник