Неправильно сросшийся перелом ортопедия

Лекция 5

Правильное оказание помощираненному в челюсть заключается в лечении не только раны, но и перелома.

Лечение раны и перелома заключается в сочетании двух лечебных мероприятий:

-ранней обработке раны,

-своевременной фиксации отломков.

Эти мероприятия дополняют друг друга и должны таким образом проводиться параллельно, одновременно.

В этих случаях переломы челюстных костей, не осложненные дефектом костной ткани, заживают правильно без деформаций поврежденного органа.

Протезирование при неправильно сросшихся переломах

Причины:

1.Несвоевременно оказанная первая помощь;

2.Допущение врачом погрешности в наложении фиксирующего аппарата, а именно при неправильной репозиции отломков;

3. Рано снятая шина или неправильное ее наложение.

При этом челюстные кости заживают со смещением отломков.

В результате получаются неправильно сросшиеся переломы.

Неправильно сросшиеся отломки могут быть смещены:

-В вертикальном,

-В горизонтальном,

-В трансверзальном направлении.

Иногда в двух-трёх направления одновременно.

По степени окклюзионных нарушений в горизонтальной плоскости различают три группы больных:

1. У больных первой группы окклюзионныеконтакты сохраняются в виде бугоркового смыкания,

2. Второй — зубы смыкаются только боковыми поверхностями,

3. У больных третьей группы полностью отсутствует смыкание зубов.

Неправильно сросшиеся переломы

должны характеризоваться не только с точки зрения направления смещения, но и с точки зрения степени смещения отломков:

1. Незначительная деформация, влекущая за собой небольшое нарушение окклюзионных контактов, и, следовательно, функции жевания.

2. Значительная деформация, нарушающая сильно акт жевания, речь и др.

В зависимости от срока, истекшего после ранения, размера образовавшегося дефекта кости и течения раневого процесса отломки могут быть:

-Подвижными,

-Тугоподвижными,

-Неподвижными.

Методы лечения неправильно сросшихся переломов челюстей могут быть:

хирургическими,

ортодонтическими,

ортопедическое,

аппаратурно-хирургическими.

Хирургическое лечение:

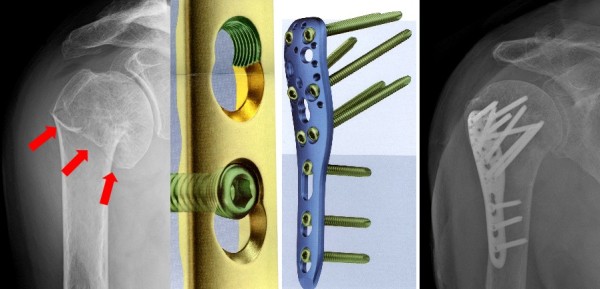

Рефрактуризация (т.е. разделение костей по линиям их неправильного сращения), репозиция и фиксация костных фрагментов в правильном положении. Фиксация костей (остеосинтез) в новом положении, как правило, осуществляется специальными титановыми шурупами и минипластинами.

При невозможности хирургического лечения(состояние больного, отказ от операции, незначительность смещения), восстановление нормальной окклюзии осуществляют при помощи ортодонтического лечения– перемещением зубов. Используют аппараты, повышающие прикус, и в целом механически действующие съемные и несъемные аппараты. Ортопедическое лечениесостоит в пришлифовывании выдвинутых зубов, протезирование съемными и несъемными протезами, повышающими прикус.

Тактика лечебных мероприятий зависит от:

1. Наличия зубов в челюсти,

2. Возраста больного,

3. Вида прикуса.

Например:

если есть признаки открытого прикуса, то в молодом возрасте хорошие результаты дают ортопедические методы, тогда как у больных пожилого возраста с такой же патологией эффективным будет сошлифовывание зубов, на которых фиксируется прикус, или даже их удаление.

Лечение неправильно сросшихся переломов с незначительным нарушением функциине требует особого ортопедического вмешательства.

Иногда в этих случаях требуется назначительное подпиливание одних зубов и удлинение при помощи искусственных коронок других зубов.

Лечение неправильно сросшихся переломов с значительным нарушением функции (значительная деформация одной из челюстных костей)

Допустим, нижней.

Деформация характеризуется полным нарушением смыкания зубных рядов.

В этих случаях применяют поперечную остеотомию на месте костной мозолиили рядом с костной мозолью, затем производят правильную репозицию отломков и изготовляют фиксирующий ортопедический аппарат для удержания отломков в правильном положении до консолидации мозоли между отломками. (Лучше всего изготовить кольцевую шину, которая дает возможность следить за правильным смыканием зубов).

изготовление фиксирующего аппарата:

1. Снимают до остеотомии оттиски с верхней челюсти и деформированной нижней челюсти.

2. Отливают модели.

3. Разрезают модель нижней челюсти в области, намеченной для остеотомии, складывают части модели с моделью верхней челюсти в состоянии центральной окклюзии и изготовляют шину для фиксации отломков.

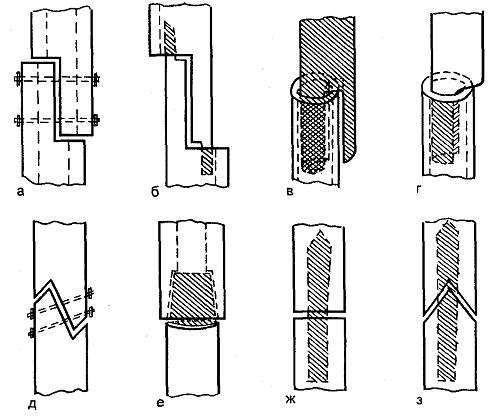

В тех случаях, при которых невозможно по той или другой причине кровавое исправление (остеосинтез) неправильно сросшегося перелома, применяют бескровный метод — ортопедическое вмешательство, а именно изготовляют аппарат несъемный или съемный.

Несъемные аппараты:

Применяются при вертикальном смещении отломков сросшегося перелома, состоящие из мостовидных протезов или спаянных коронок, надетых на зубы, не смыкающиеся со своими антагонистами.

Эти аппараты изготовляются только тогда, когда количество несмыкающихся зубов незначительное.

Съемные аппараты:

Применяются при большом количестве несмыкающихся зубов.

Изготавливают съемные аппараты из пластмассы в виде каппы, накладывающейся на жевательные и режущие края несмыкающихся зубов.

При наличии клинической картины, которая характеризуется деформацией костной ткани в трансверзальном направлении, изготовляется аппарат с двойным рядом зубов следующей конструкции:

Изготовливают каппу на все зубы(каппой обычно поднимают прикус).

Поднятие прикуса до нормальной высоты весьма желательно, так как деформированная челюстная кость повлекла за собой уменьшение высоты прикуса.

Изготовленную каппу припасовывают в полости рта и снимают новый оттиск вместе с каппой, а также определяют центральную окклюзию.

Лаборант моделирует на модели второй ряд зубов с вестибулярной стороны. Второй ряд зубов должен быть так моделирован, чтобы зубы артикулировали с антагонистами.

Таким образом, съемная каппа с двойным рядом зубов восстанавливает правильную окклюзию зубных рядов больного.

Несросшиеся переломы челюстей. Протезирование несросшихся переломов челюстей.

Кроме неправильно сросшихся переломов, могут быть еще несросшиеся переломы с дефектом костной ткани.

Дефекты костной ткани могут быть:

– небольшие, не превышающие 1 см,

– большие дефекты, превышающие 1 см.

Небольшие дефекты костной ткани :

В этом случае допустимо изготовление несъемного мостовидного протеза.

Но для этого необходимо наличие двух и большего количества зубов на каждом из отломков, биологически полноценных и могущих быть использованными в качестве опорных зубов для укрепления промежуточной части мостовидного протеза, замещающей недостающие зубы в области дефекта.

Большие дефекты костной ткани:

применение мостовидного протеза противопоказано.

Причины: микродвижения в области дефекта

1. вызывают в расшатывание опорных зубов (особенно при наличии высоких коронок);

2. вызывают расцементирование мостовидного протеза (особенно при низких коронках опорных зубов);

3. Вызывают поломку протеза.

Поэтому при больших дефектах показано только съемное протезирование.

И. М. Оксман предлагает конструкцию съемного шарнирного протеза.

Он разработал два варианта:

а) односуставное соединение;

б) двусуставное соединение.

Односуставное соединение:

состоит из двух протезов, изготовленных для каждого отломка и укрепляющихся при помощи обыкновенных кламмеров.

После введения обоих протезов в рот снимают оттиск с обоих протезов и отливают модель.

Затем в больший протез вваривают стержень, оканчивающийся шариком, а в другой протез вваривают коробочку, открытую кверху, в которой на пазах укрепляют жевательную поверхность.

Когда оба протеза введены окончательно в полость рта, заполняют коробочку медной амальгамой, вставляют в нее шарообразное сочленение и жевательную поверхность.

Больной производит жевательные движения в течение 15—20 минут, за это время полость из амальгамы формируется в соответствии с движениями поломанной челюсти, потом амальгама затвердевает и протез считается готовым.

Двусуставное соединение:

Конструкциязаключается в следующем:

изготовляют металлическую конструкцию в виде стержня длиной 3—4 мм с шариками диаметром 4—5 мм на обоих концах и съемный протез с кламмерами.

Затем разрезают протез на две части в области, соответствующей ложному суставу.

На краях протезов, отступя на 1—2 мм от края протеза, выпиливают углубления величиной 6—7 мм и диаметром 7 мм.

Эти углубления заполняют медной амальгамой и вкладывают в них шарики, до затвердения амальгамы предлагают больному производить различные движения.

Таким образом, амальгама в углублении формируется в соответствии с функциональным движением.

Вторая конструкция шарнирного протеза применяется при большой смещаемости отломков челюсти.

Б. Р. Вайнштейн предлагает следующую конструкцию шарнирного протеза при ложных суставах.

1. Снимают оттиск,

2. Отливают модель,

3. Изготавливают восковой шаблон.

4. В восковом базисе в области, соответствующей месту ложного сустава, вставляют горизонтально две встречные стальные гильзы, протянутые по наименьшему пуансону. После соответствующей припасовки в воске их вынимают из базиса, запаивают дистальные концы, вновь устанавливают на место и заканчивают изготовление протеза обычным способом.

5. После изготовления протеза его разрезают на две части в области ложного сустава, обнажают концы трубок и вводят в обе трубки стальную пружину, соединяющую обе части протеза. Диаметр пружины должен быть на 0,5—0,6 мм меньше внутреннего диаметра трубок.

В результате неправильно сросшихся переломов изменяется внешний вид пациента вплоть до асимметрии лица, происходят изменения в суставах, что ведет к нарушению движений нижней челюсти, дисфункции жевательных мышц, изменению речи.

Дата добавления: 2016-12-31; просмотров: 3626 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов

Читайте также:

Рекомендуемый контект:

Поиск на сайте:

© 2015-2021 lektsii.org – Контакты – Последнее добавление

Источник

Неверное лечение перелома (например, недостаточная фиксация отломков), раннее снятие гипса и возобновление нагрузки при еще несросшейся кости, а также отсутствие всякого лечения приводит к неправильному срастанию перелома.

Неправильное сращение перелома может привести к укорочению конечности, угловой деформации и ротационной установке ноги или руки. Эти виды деформации ограничивают движения в смежных суставах, скольжение сухожилий в данном сегменте требует больших усилий, что ослабляет мышечную силу в поврежденной конечности.

Признаки неправильно сросшегося перелома:

- угловая и/или ротационная деформация в области сросшегося перелома;

- нарушение двигательной функциональности, хромота, укорочение конечности (при переломе руки или ноги);

- начинающаяся мышечная атрофия из-за отсутствия нормальной двигательной активности;

- болезненные ощущения при движении в суставах и зоне перелома.

Лечение неправильно сросшихся переломов является исключительно оперативным, направленным на повторное разъединение кости для устранения дефекта (деформации) и ее фиксации в правильном положении для восстановления всех утраченных двигательных функций.

Выбор метода лечения зависит от многих факторов: локализации травмы, ее давности, развития сопутствующих проблем.

Неправильно сросшийся перелом посредине кости (диафизарный) требует повторного вскрытия кости и проведения анатомически правильной репозиции. Если фрагменты кости не деформированы и легко «соединяются» в правильное положение, проводится внутрикостный остеосинтез с фиксацией стержнем или штифтом.

Если при срастании кость была деформирована, а ее фрагменты при этом смещены, требуется более серьезное лечение. Чаще всего при такой патологии проводится остеотомия с частичным удалением участка кости.

При неправильно сросшемся внутрисуставном переломе также необходима остеотомия с резекцией кости. Кроме того, при таких переломах часто проводится костная пластика (пересадка костной ткани для замещения деформированного участка).

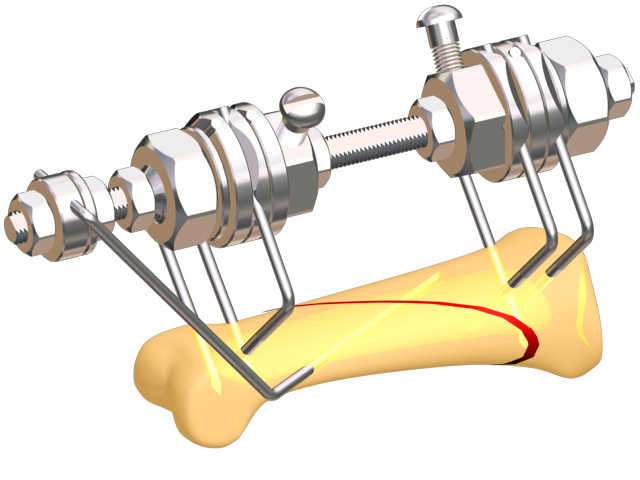

Однако золотым стандартом лечения неправильно сросшихся переломов является управляемый дистракционно-компрессионный остеосинтез на аппарате Илизарова и его усовершенствованных аналогах. Такое предпочтение аппаратам внешней фиксации относительно погружных конструкций объясняется тем, что чаще всего неправильно сросшиеся переломы имеют сложную конфигурацию деформации, что часто невозможно исправить одномоментно, даже используя интраоперационные навигационные системы. Особенно если речь идет об укорочении с потерей костной массы. На аппаратах внешней фиксации, используя законы регенерации кости при дистракции и компрессии можно «управлять» зоной повреждения уже после наложения аппарата. Это позволяет устранить все виды деформации: угловые и ротационные. Также «нарастить» достаточное количество кости при укорочении конечности.

Подобные операции требуют высокого профессионализма, поскольку при проведении манипуляций требуется максимальная точность для исключения вторичного неправильного срастания перелома.

| Услуга | Цена | Запись на прием |

|---|---|---|

| Лечение неправильно сросшихся переломов | от 40000 руб. | |

| Пребывание в стационаре | от 5000 руб. | |

| Предоперационное обследование | от 6000 руб. |

Источник

Неправильное срастание костей после перелома характеризуется болезненностью в костях и расположенных рядом суставах, смещением анатомически верной оси конечности и деформацией самой кости. В результате искривления костей нарушаются их физиологические функции. Исправить аномально сросшиеся после перелома кости можно только оперативным путем.

Аномальное сращивание костей после перелома является показанием для проведения хирургического вмешательства.

Существует три вида основных ортопедических операций:

- Корригирующая остеотомия.

- Остеосинтез.

- Краевая резекция костей.

Остеотомия

Неправильное срастание костей после перелома исправляют с помощью корригирующей остеотомии. Данная операция проводится под общей анестезией, как самостоятельное хирургическое вмешательство, либо как один из этапов другой серьёзной операции.

Целью её является устранение возникшей костной деформации.

Для этого в процессе операции неправильно сросшуюся кость вновь ломают или рассекают лазером, энергией радиоволн либо традиционными хирургическими инструментами.

Образовавшиеся костные фрагменты соединяют между собой в новом, правильном положении спицами, винтами, пластинами или специальными аппаратами.

В процессе операции используют также принцип скелетного вытяжения, когда к помещённой в кость спице подвешивается груз, благодаря чему кость вытягивается и принимает нужное для нормального сращивания положение.

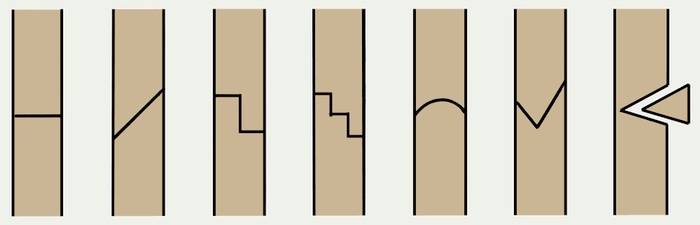

По типу проведения остеотомия бывает:

- Открытой, в процессе которой хирург делает 10-12-ти сантиметровый разрез кожи, открывающий кость, отделяет от кости надкостницу и проводит рассечение кости. В некоторых случаях кость рассекают по предварительно просверленным отверстиям.

- Закрытой, когда кожа в месте повреждения разрезается лишь на 2-3 сантиметра, затем с помощью хирургического инструмента кость надсекается примерно на ¾ её толщины, далее оставшийся нерассечённым участок кости доламывается.

Во время остеотомии закрытого типа можно серьёзно повредить нервы и крупные сосуды, поэтому для выравнивания костей при их неправильном срастании применяют, как правило, остеотомию открытого типа!

Оперируют, чаще всего, кости верхних или нижних конечностей, чтобы вернуть им утраченный при переломе и неправильном срастании нормальный функционал.

Благодаря остеотомии, ногам пациента возвращается положение, необходимое для передвижения, рукам – для выполнения анатомически присущих им движений.

Остеотомию нельзя делать при:

- Сердечно-сосудистых патологиях.

- Тяжелых заболеваниях печени, почек и других внутренних органов.

- Обострении хронических либо наличии остро протекающих заболеваний.

- Гнойном инфицировании тканей или органов.

Как любое хирургическое вмешательство, остеотомия опасна следующими возможными осложнениями:

- Смещением костных фрагментов.

- Возникновением ложного сустава.

- Инфицированием послеоперационной раны, вплоть до нагноения.

- Замедлением процесса сращивания костей.

Остеосинтез

Данный метод лечения неправильно сросшихся переломов сегодня весьма популярен и применяется довольно широко.

Суть его заключается в том, что в процессе операции обломки костей сопоставляются друг с другом с помощью различных фиксаторов. Как правило, это специальные винты, штифты, шурупы, проволоки, спицы или гвозди, сделанные из стойких к постоянному механическому воздействию неокисляющихся материалов.

Для подобных имплантатов используют костную ткань, инертные пластиковые фиксаторы и такие вещества, как титан, нержавеющая сталь, кобальтовый сплав виталлиум.

Длительное скрепление костей имплантатами дает возможность им полностью восстановиться после перелома!

Различают два вида остеосинтеза:

- Наружный, или чрескостный, при котором для соединения костных обломков снаружи используется аппарат Илизарова и другие аналогичные устройства.

- Внутренний, или погружной, когда кости фиксируются имплантатами внутри тела пациента. Во время оперативного вмешательства используют один из видов анестезии. После накостного погружного остеосинтеза кости зачастую дополнительно фиксируют наложением гипсовой повязки.

Остеосинтез применяется для сопоставления отломков длинных трубчатых костей голени, бедра, плеча и предплечья, а также при внутрисуставных переломах и для сращивания поврежденных мелких костей стопы и кисти.

Благодаря произведенной при остеосинтезе фиксации достигается неподвижность сломанных костей, что позволяет им срастаться физиологически правильно.

Соединение костей, сделанное хирургами в процессе операции, по своему характеру может быть:

- Относительным, допускающим минимальные движения костей между собой.

- Абсолютным. При этом между костными обломками нет даже микроскопических перемещений.

После полного сращивания костей металлические имплантаты удаляются из тела больного!

Для данной хирургической операции существует ряд противопоказаний:

- Загрязнение и инфицирование раны в месте перелома.

- Общее тяжелое состояние пострадавшего.

- Обширная зона повреждения при открытых переломах.

- Наличие у пациентов заболеваний, сопровождающихся судорогами.

- Тяжелая форма остеопороза, при которой крошатся кости.

При проведении операции остеосинтеза могут возникнуть следующие осложнения:

- В кости может нарушиться кровоснабжение, так как при фиксации хирург обнажает достаточно большой её участок, лишая кость части окружающих тканей, пронизанных кровеносными сосудами и нервными волокнами.

- Ослабление костей множественными отверстиями, просверленными для введения винтов или шурупов.

- Повреждение в ходе операции мягких тканей, окружающих кость.

- Внесение в операционную рану инфекции из-за недостатка антисептических и асептических мер предосторожности.

Частичная резекция кости

Операция по резекции кости заключается в иссечении её поврежденного участка.

Резекция может проводиться, как самостоятельное хирургическое вмешательство, а может являться этапом другой операции.

Частичная или краевая резекция бывает двух видов:

- Поднадкостничная, при которой верхний слой костной ткани (надкостницу) хирург рассекает скальпелем в двух местах – ниже и выше области поражения. Причём делается это на стыке здоровых и повреждённых тканей. Затем с помощью специального инструмента надкостница отделяется от кости. После этого освобожденная кость перепиливается сверху и снизу, в местах отслойки надкостницы.

- Чрезнадкостничная. Операция выполняется аналогично предыдущей, с той лишь разницей, что отслойка надкостницы производится в сторону поражённого, а не здорового участка кости.

Во время резекции пациент находится под общим наркозом или под действием проводниковой анестезии!

Источник