Неогнестрельные переломы верхней челюсти

Человек получает различные травмы на протяжении всей его жизни. Массовое использование автомобилей, плохое психоэмоциональное состояние многих жителей на фоне алкоголизма и нехватки рабочих мест, доступность использовать огнестрельное и холодное оружие, которые имеют высокую разрушительную способность. Все эти факторы привели в итоге к резкому повышению количества получения травм у жителей нашего государства и соседних стран. Всё чаще в травмпункт поступают люди с неогнестрельным переломом верхней челюсти. Их осмотр проводят следующим образом. Во время осмотра больного с травмой используют два метода обследования:

- Медицинский (общий осмотр).

- Инструментальный (с использованием дополнительных параметров).

Второй метод используется для того, чтобы уточнить диагноз, поставленный лечащим врачом.

Классификация неогнестрельных переломов челюстей

Период филогенеза, напрямую зависит с крепостью некоторых мест нижней и верхней области челюсти. Места с окостенением обусловлены высокой стойкостью, а вот места промежуточной линии более слабой. Вдоль шва расположены участки с пониженной плотностью, так как это является местом, где челюсть соединяется с другими лицевыми костями.

Эти места в первую очередь подвержены неогнестрельному повреждению. Факт объясняется тем что, перелом происходит не совсем по анатомической линии верхней или нижней части, он наоборот смещается на ближайшие к челюсти кости. Врач Le Fort в 1901 году классифицировал методом эксперимента челюстно-лицевых переломов. Он условно поделил их на три вида.

- Переломы верхней части.

- Переломы верхней части (средний тип).

- Неогнестрельные переломы нижней челюсти.

В. Ю. Курляндский заявил, что создать классификацию, которая бы включила все нюансы перелома по всем локализациям невозможно. Она будет слишком громадной и врачи откажутся использовать ее в клинической практике.

Чаще всего используется следующая рабочая топографическая классификация:

Переломы за локализацией

1. Переломы тела челюсти:

- с наличием зубов или 1 зуба по линии перелома

- при отсутствии зубов или 1 зуба по линии перелома

2. Переломы ветви челюсти:

- СВ – собственно ветви

- ВО – венечного отростка

- Мыщелкового отростка (основания челюсти- “ом”, шейки нижней челюсти- “шч”, головки отростка- “сг”)

За характером перелома

- без смещения отломков кости челюсти

- со смещением отломков кости челюсти

- линейные;

- оскольчатые

Неогнестрельные переломы верхней челюсти

Этот вид перелома образуется на месте, где челюсть соединяется с лобно видной костью, так называемой решетчатой вырезкой. Это место соединения с носовой перегородкой находящиеся, ближе к задней части лобного стебля, имеют ячейки, которые скрепляясь, образуют защищающее полотно.

Дальше перелом идет во внутреннюю стенку глазницы, это является местом соединения нижней и верхней части глазничных щелей. Потом линии направляются в области скуловых швов. При таких видах перелома ломается сама челюсть, и ещё диафрагма внутри носа, также ещё возрастает риск возможности получить трещину виска и скуловых костей. Неоднократно было установлено, что во время переломов находящиеся внутри челюсти, возрастает риск у верхней части отсоединяются от человеческой головы.

В основном травма задевает ближайшие кости и швы, которые присоединены к ним. Также во время этого процесса образуется черепная ямка, это сводится к травме, и ещё ко всему к последующему перелому черепного основания. Отталкиваясь от этого, нельзя забывать и про анатомическую особенность взаимоотношений челюсти и лобной кости, которые были описаны выше. Если пострадавший всё сохранил сознание и примерное понятие происходящего, то он может жаловаться на:

- Носовое кровотечение.

- Раздваивание в глазах в положении стоя.

- Потеря остроты зрения.

- Невозможность глотания.

- Неспособность полностью открыть рот.

- Потеря правильного прикуса.

- Присутствие ощущения чего-то инородного в трахеи.

- Чувство, подташнивать.

- Сильное ощущение рвоты.

Возможно, это не имеет отношение к перелому. Часто такой дискомфорт вызваны сильным возбуждением слизистой оболочки.

Излом (среднего типа) верхней части челюсти

Такой переломный период часто можно наблюдать на месте связывания верхней области челюсти и лобного стебля, а ещё перед костью в носовой глазнице и её обратной части. Далее перелом направлен к стене находящийся ниже глазницы, и до упора в кость под глазами.

Возможно, что вектор направится во вверх скуловых швов или близь его. При таком изломе ломается также носовая перегородка с горизонтальной точки, и травму получает нерв под глазами. Если излом заденет скулу, то избежать повреждения скулового нервного отростка будет невозможно. Во время фазиса верхняя часть откалывается от скул, из-за этого в большей степени страдают лобная, небная и кости слезной формы. Вследствие, можно с уверенностью сказать, что неизбежно повреждение основания головы, из-за многочисленных повреждений, прилегающих кверху челюстной фаланги.

Неогнестрельный перелом нижней челюсти

Излом начинается вблизи от грушеобразного прохода, немного выше низа верхнечелюстной пазухи. Проходит сквозь скуловой гребень, и пересекает верхний бугор и разрушительно действует на треть нижнего крыловидного отростка и кости клиновидной формы. Эта травма вызывает следующие проблемы:

- Неправильный зубной прикус.

- Невозможность дышать через нос.

- Иногда редкие ощущения на рвоту.

Компьютерная томография: неогнестрельные переломы нижней челюсти

Впоследствии при смыкании челюсти, у носовой перегородки, можно заметить небольшую складку из кожи. В верхней части у начала рта образуется кровяное отхаркивание, по всей зубной полости. Затем всё это распространяется на область щек и верхнюю часть губы. В итоге из-за нарушенного прикуса и смещения обломков челюсти.

Прикус может быть:

- открытым.

- прямым.

Бывает, что прикус и вовсе может не меняться, вдруг отломки не сместятся. Но когда перелом односторонний, нёбо с виду становится более длинным, а грушевидный язычок прикасается к корню языка.

Лечение неогнестрельных переломов нижней челюсти

Человеку с травмой нижней челюсти, специалист подбирается индивидуально, перед предварительной диагностикой, всё зависит от тяжести перелома.

- Для начала оказывается самая необходимая первая помощь.

- Врач, поврежденную поверхность первым делом должен обработать антисептиком, в редких случаях потребуется зажать крупные кровоточащие сосуды.

- Пациенту устанавливают в трахею катетер, цель которого облегчить функцию дыхания.

- Затем больного везут в больницу, и там вводят дозу местной анестезии, всё делается индивидуально.

- Когда анестезия подействует врач делает репозицию отломков.

- Во время операции хирург собирает обломки челюсти, в правильном анатомическом порядке, и специальными инструментами фиксирует их.

- Фиксация делается с целью защиты от повторного костяного смещения. Обычно для фиксации используют медицинские скобы, пластины или вне ротовой конструкции.

- Редко в более сложных медицинских случаях, может потребоваться пластическая операция и протезы.

- Затем также нужно произвести операцию по восстановлению зубного ряда, для защиты в период реабилитации.

- Проводить шинирование челюсти нужно обязательно, если место имеет смещение.

Оперирование пациента с неогнестрельным переломом нижней челюсти

Больным врачи также настоятельно рекомендуют медикаментозный курс терапии, который имеет место использованию обезболивающих и препаратов против воспаления. С целью как можно быстро провести курс восстановления, назначают:

- препараты, содержащие повышенную дозу кальция.

- Витамины Д группы и иммуномодулятор.

Курс восстановления напрямую зависит от тяжести полученной травмы, но примерно процесс может затянуться от тридцати до ста пятидесяти дней.

Соблюдение диеты

Любые неогнестрельные переломы челюстей влекут за собой проблемы с глотанием и жеванием пищи. Во время курса реабилитации пациенту нужно придерживаться необходимой диеты. На самых ранних стадиях лечения пациентов кормят при помощи зонда и соломинку. Однако после выписки, в повседневный рацион пострадавшего от неогнестрельного перелома нижней челюсти, должны быть введены следующие возможные блюда:

- Мясные бульоны.

- Соки из овощей и разных фруктов.

- Молочные продукты (йогурты, кефир и так далее).

- Домашние компоты из свежих фруктов.

Всю еду необходимо есть в жидком или пюре образном виде. Вводить пюре из овощей и фруктов, молочные каши, супы нужно будет постепенно вводить в рацион. Но при этом очень целесообразно будет, включить в рацион все блюда по немного, чтобы в организм поступали абсолютно все нужные ему для восстановления вещества и витамины. В негативном случае, при несоблюдении рекомендаций врачей, возможно усложнении реабилитационного курса и процесса выздоровления в целом.

Период реабилитации после неогнестрельного перелома нижней челюсти

Этот процесс очень важен для правильного сращивания костей и восстановления прикуса. Для начала на первое время нужно полностью отказаться от:

- Сильных нагрузок.

- Драк.

- Продолжительных разговоров.

После операции, через пару дней начнутся физиотерапии, которые включат в себя:

- Электрофорез с применением препаратов из кальция.

- Использование инфракрасного облучения.

- Терапия-УВЧ.

- Терапия с использованием магнита.

Источник

Травмы костей головы встречаются достаточно часто, но перелом верхней челюсти – исключение. Он диагностируется в 4% от общего количества челюстно-лицевых повреждений. Это травмирование относится к разряду самых сложных и опасных, требует незамедлительного оказания квалифицированной медицинской помощи. При ее отсутствии такие разрушения приводят к тяжелым последствиям. Когда травма сопровождается переломом основания черепа, есть риск повреждения головного мозга с летальным исходом.

Классификация преломов

К переломам относят повреждения костей с нарушением их целостности. При травмах, полученных в бытовых условиях, обычно разрушается нижняя челюсть, для разлома верхней требуется значительное механическое воздействие.

Это может произойти в результате:

- драки с применением предметов, используемых в качестве оружия (кастета, молотка и прочих);

- огнестрельного ранения;

- ДТП;

- падения с высоты на твердую поверхность;

- занятий экстремальными видами спорта.

Некоторые категории людей в большей степени подвержены переломам верхней челюсти. Дополнительными факторами риска являются:

- онкопатологии;

- воспаления костной ткани;

- прием некоторых лекарств;

- сильный авитаминоз;

- метаболические нарушения;

- деминерализации костей;

- инфекционные заболевания (например, туберкулез).

Особенность верхнечелюстных переломов в том, что они всегда сопровождаются выламыванием части кости, поскольку верхняя челюсть очень прочно соединена с остальными отделами черепа, повредить ее иным способом невозможно. Разлом проходит по линиям стыка либо по участкам с отверстиями для сосудов, нервных волокон. В таких местах костная ткань наименее прочная. Траектория смещения отломанных фрагментов зависит от силы травмирующего воздействия, расположения креплений жевательных мышц, размера осколка.

В соответствии с общим подходом к идентификации видов разрушения костей, верхнечелюстные повреждения подразделяются на: открытые (с разрывом мягких тканей) и закрытые; со смещением отломков и без такового.

Непосредственно переломы верхней челюсти врачи делят на две основные группы: огнестрельные и неогнестрельные.

Для травм первой категории используют систему Я.М. Збаржема, предложенную в 1965 году. Так, по направлению и глубине раневого канала огнестрельные верхнечелюстные разломы подразделяются на:

- сквозные (поперечные, косые или продольные);

- касательные;

- слепые.

В зависимости от характера повреждения ранения бывают:

- без выраженного дефекта костей и мягких тканей;

- со значительным дефектом;

- непроникающие;

- проникающие (в полость рта, черепную коробку).

По признаку влияния на функциональность челюсти либо окружающих органов травмы могут быть без нарушения функций либо с нарушением:

- речи;

- жевания;

- слуха;

- глотания;

- зрения;

- дыхания.

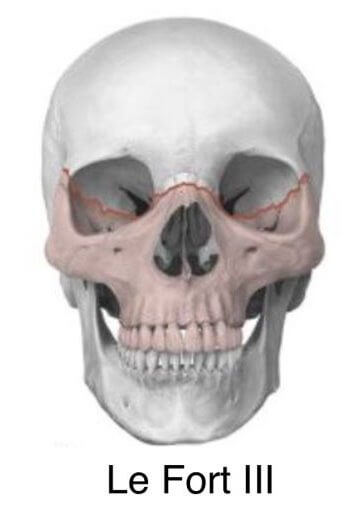

Применяемую современными травматологами классификацию переломов челюсти неогнестрельного характера предложил в 1901 году французский хирург Ле Фор. Он выделил три типа линии слабости костной ткани, по которым обычно проходят разломы: верхний, средний и нижний.

Что представляет собой перелом ле фор 1

Перелом I типа (перелом Герена или плавающее небо) – самая тяжелая из всех верхнечелюстных травм. Линия разлома в этом случае проходит по естественным зазорам глазниц сверху, по височным костям – по бокам.

В результате твердое небо полностью отрывается от основания черепа и прочих частей лица. Рассекаются все стенки верхнечелюстной пазухи, носовая перегородка, крыловидные отростки. Перелом I типа всегда сочетается с отломом основания черепа. Чаще травма происходит при ударе в область глаз.

Что собой представляет перелом ле фор 2

При переломе II типа (или «пирамидальном») образуется фрагмент в форме пирамидки, который перемещается обособленно от основания черепа и остальных лицевых костей. Верхушка отломка располагается в области носолобного шва (иногда немного ниже).

Травма относится к суборбитальным, поражает обе глазницы, разрушает проходящие под ними нервы. Иногда Ле Фор II бывает осложнен переломом основания черепа, ушибом либо сотрясением головного мозга.

Что такое перелом типа Ле Фор 3

Перелом III типа характеризуется полным отделением костей лица от основания черепа. Разлом проходит по дну носа и верхнечелюстным пазухам, распространяется на тыльную стенку глазницы, скулу, носолобный шов.

По время такой травмы повреждается нервный узел верхней челюсти, что провоцирует потерю чувствительности и функциональности в отдельных участках лица.

Симптомы

Клиническая картина этого вида переломов характеризуется рядом общих признаков. Основным симптомом перелома верхней челюсти любого типа выступает боль в лице, особенно при смыкании зубов, патологическая подвижность отделенных элементов.

Также такой травме присущи:

- кровотечения изо рта, носа;

- позывы к рвоте;

- зрительные нарушения (косоглазие, тремор яблок и другие), обусловленные разрушением глазниц, поражением головного мозга.

Помимо этого, каждому виду переломов (по классификации Ле Фора) соответствуют дополнительные симптомы.

При 1 типе разрушений наблюдаются:

- отечность;

- ощущение «кома» в горле;

- орбитальные кровоизлияния;

- скругление контуров лица;

- смещение глазных яблок.

Для 2 типа переломов по Ле Фору характерны:

- утрата обоняния;

- немота в области губ и щек;

- симптом «очков» — обширное симметричное кровоизлияние в периорбитальной области. Время его проявления: от нескольких минут до 12 и более часов после травмирования;

- двоение в глазах;

- трудности при дыхании, глотании;

- слезотечение (в некоторых случаях с вкраплениями крови);

- выпирание глазных яблок из глазниц;

- синюшность во рту;

- «одеревенение» верхних зубов и десен;

- отек глотки.

3 тип разрушения проявляет себя такими признаками, как:

- затруднения при попытке заговорить, открыть рот, проглотить пищу;

- отечность подбородка, губ;

- расстройство речи;

- сильные боли в носу;

- исчезновение носогубной складки;

- онемение десен, неба;

- избыточное слюнотечение;

- синюшность вокруг рта;

- изменение прикуса;

- кровотечения в слизистых оболочках ротовой полости.

Если больной получил травму первого или второго видов, наблюдается деформация лица при изменении положения тела человека. Когда пациент ложится — оно уплощается, если встает — удлиняется. Для перелома третьего типа характерно «отвисание» нижней челюсти и век. В сочетании с черепно-мозговой травмой верхнечелюстной перелом провоцирует обильную рвоту, вялость, побледнение кожных покровов, обмороки.

Внимание: симптомы такого повреждения в первое время после его получения бывают выражены слабо!

Проявления травм вариабельны, имеют разную интенсивность, самостоятельно установить степень тяжести, а также вид перелома не получится. При малейшем подозрении на разрушение лицевых костей надо обратиться в медицинское учреждение.

Лечение

Такая травма представляет угрозу для здоровья, жизни пациента, требует комплексного лечения. Терапия включает в себя мероприятия, направленные на:

- иммобилизацию отломков;

- стимулирование восстановительных процессов;

- предотвращение осложнений;

- возвращение полноценной функциональности челюсти.

Сначала врач обеззараживает место повреждения, для восстановления дыхания пострадавшему проводят трахеотомию. Далее обломки кости совмещаются, накладывается иммобилизационная шина. Манипуляция весьма болезненная, поэтому проходит под местной анестезией.

В сложных случаях (например, при разрушении скуловой дуги или верхнечелюстной пазухи) требуется остеосинтез. Отломки фиксируют с помощью специальных приспособлений: проволок, пластин, винтов. Отказываться от вмешательства нельзя, травма может спровоцировать развитие тяжелых нарушений.

Осложнения при переломах

Негативные последствия переломов верхней челюсти могут быть ранними, либо отсроченными. В первом случае они развиваются непосредственно после травмирования, могут выражаться в нарушении дыхательной, жевательной функций, инфицировании тканей.

Без своевременного купирования осложнения чреваты дефектами лицевых нервов, сосудов, тяжелыми воспалительными заболеваниями, асимметрией костей черепа. Разберем подробнее самые распространенные осложнения после перелома верхней челюсти.

Травматический гайморит

При разрушении кости в носовую пазуху могут попадать маленькие осколочки или соринки, которые врастают в слизистую оболочку, в результате в носу формируются гнойные полости.

Симптомами травматического гайморита являются:

- головные боли;

- припухлость переносицы;

- затрудненность дыхания;

- гноистые выделения из ноздрей;

- чувство тяжести при наклонах головы;

- «гриппозное» состояние.

Ситуация требует незамедлительного хирургического лечения. Вмешательство проводят путем иссечения пораженных участков слизистой, конструированием искусственного соустья.

Замедление консолидации отломков

Срастание верхней челюсти с минерализацией хрящей обычно длится от 4 до 5 недель. Иногда этот процесс затягивается еще на три недели. Признаками состояния выступают:

- отечность в области травмы;

- деформация лица;

- подвижность отломков.

Замедленное сращивание устраняют методом остеосинтеза. Параллельно проводят терапию, направленную на укрепление иммунитета.

Читайте также: Как ускорить срастание костей

Остеомиелит

Данное заболевание представляет собой гнойно-некротический процесс. Под воздействием патогенных микроорганизмов он развивается в костях, мягких тканей, костном мозге.

Болезнь развивается постепенно. Острая фаза наступает на 3-4 сутки, сопровождается:

- высокой температурой;

- слабостью;

- болями в поврежденной области;

- слабостью;

- повышенным потоотделением;

- неприятным запахом изо рта;

- сильной болью при разжатии челюстей.

Далее следует подострая стадия, на которой выраженность симптомов падает. Эта степень считается переходной к хронической форме. Для нее характерны слабые боли, субфебрильная температура.

Остеомиелит развивается на фоне:

- позднего обращения к врачу;

- бактериального инфицирования;

- попадания корешков зуба в зазор перелома;

- слабого иммунитета;

- нарушения процессов восстановления тканей;

- несоблюдения правил реабилитационного периода.

Лечение заключается в прочищении гнойной полости, приме антибиотиков, общеукрепляющих препаратов.

Ложный сустав

Это осложнение является вторичным, развивается после медленной консолидации осколков или остеомиелита. Условием формирования ложного сустава выступает гипоксия тканей.

Симптомы осложнения:

- деформация лицевого овала;

- неправильный прикус;

- визуальное движение кусочков кости во время открывания рта.

Для исправления ситуации проводят иссечение спаек, рубцовых тканей, отделение замыкательных пластин с последующим остеосинтезом.

Срастание отломков в неправильном расположении

Фрагменты кости, срастаясь, могут смещаться по горизонтали, вертикали либо в обоих направлениях. Это происходит из-за позднего обращения за квалифицированной помощью, неверного выбора способа обездвиживания, нарушения режима пациентом.

Заметить осложнение можно по таким признакам, как:

- изменение прикуса;

- затруднения при жевании;

- отечность;

- смещение подбородка.

Когда с момента травмирующей ситуации прошло менее 5 недель, возможно вытягивание костей. Если больше времени — требуется операция.

Восстановление

Реабилитация после перелома верхней челюсти в среднем длится 2,5 месяца. Ее успех зависит от степени тяжести травмы, индивидуальных особенностей организма пациента, скорости обращения к врачу, соблюдения всех клинических рекомендаций.

В этот период огромное значение имеет правильный уход за ротовой полостью. Это поможет избежать развития осложнений инфекционной этиологии. После каждого приема пищи рот надо споласкивать специальными антисептиками либо противовоспалительными растворами. Очищать установленные металлоконструкции от остатков еды. Делать это нужно с помощью зубной щетки с мылом. А также для успешного восстановления костей черепа необходимо соблюдать специальную диету.

Особенности питания

Для полноценной реабилитации после любой травмы крайне важно обеспечить пациенту сбалансированное питание, содержащее все необходимые для регенерации клеток витамины и микроэлементы.

При травмах верхней челюсти это условие выполнить сложно из-за невозможности пережевывания пострадавшим еды. Для кормления больного придется использовать специальные приспособления: зонды, бутылочки, соломинки, поильники.

Рацион должен состоять из следующих блюд:

- мясных бульонов;

- сырых яиц;

- протертых овощных супов;

- натуральных соков с мякотью;

- пюре из овощей и мяса;

- жидких каш;

- кисломолочных продуктов.

По мере восстановления костной ткани, следует предлагать пациенту более жесткие блюда, чтобы разрабатывать челюсть. Сухарики, твердые фрукты и прочие компоненты питания запрещены до момента полного выздоровления. Процесс занимает примерно один месяц.

Переход на твердую пищу проходит постепенно, под строгим контролем лечащего врача!

Ледяные либо слишком горячие продукты есть нельзя, все блюда должны быть комнатной температуры. Есть желательно часто, но понемногу. После удаления иммобилизирующих конструкций не рекомендовано быстро возвращаться к привычному питанию. Некоторое время следует соблюдать щадящую диету, чтобы предотвратить расстройства ЖКТ.

Читайте также: Питание при переломах

Как лечить перелом в домашних условиях

Полностью в домашних условиях вылечить верхнечелюстной перелом не получится. Репозицию отломков обязательно должен проводить врач в условиях медицинского учреждения.

Самостоятельная помощь больному заключается в правильном, своевременном доставлении его в больницу. А также очень важно соблюдать все клинические рекомендации во время амбулаторного лечения перелома верхней челюсти.

Первые действия после травмы

Прогноз выздоровления при верхнечелюстных переломах напрямую зависит от того, насколько грамотно была оказана первая помощь пострадавшему. При подозрении на разрушение костной ткани необходимо сразу вызвать «Скорую помощь».

Алгоритм действий до приезда врачей при подобных травмах должен быть следующим:

- Аккуратно остановить кровотечение с помощью пальцев, ватных тампонов, приложить к поврежденному месту ледяной компресс. Холод снимет отечность, уменьшит боль.

- Уложить больного на бок, вытащить язык, следить, чтобы он не западал — это поможет предотвратить асфиксию.

- Обездвижить пострадавшего. При рвоте уложить человека лицом вниз.

- Зафиксировать сломанную челюсть. Для этого можно проложить линейку или тоненькую досточку под зубы, закрепить на голове с помощью бинта. Если нет подручных средств, допустимо осторожно сомкнуть челюсти, перевязать мягкой тканью.

- Эти травмы сопровождаются сильной болью. Чтобы избежать шокового состояния надо дать пациенту обезболивающий препарат на основе фентанила, анальгина, кодеина либо других веществ.

Когда нет возможности вызвать бригаду медиков, следует самостоятельно доставить травмированного в ближайший травматологический пункт. Он должен находиться в положении «лежа на боку» с опущенным лицом.

В медицинском учреждении травматологи проведут репозицию отломков, иммобилизуют поврежденную кость. После пребывания в стационаре больного выписывают для продолжения лечения в амбулаторных условиях. На этапе домашнего восстановления важно соблюдать все врачебные рекомендации.

Способы лечения

В комплексную терапию челюстных травм входит:

- соблюдение специальной диеты;

- гимнастика;

- физиопроцедуры;

- прием фармацевтических препаратов.

Лекарства используются в форме таблеток (предварительно их придется измельчать в порошок) либо инъекций.

Обычно пострадавшему назначают:

- нестероидные противовоспалительные препараты (Кеторол, Ревмоксикам, Алмирал, Ксефокам). Они нужны для снятия отеков и боли;

- БАДы с кальцием, витамином D (такие, как Остеогенон, Кальций 3D Никомед);

- противовоспалительные гели местного применения (Лиотон, Гепариновая мазь, Вольтарен);

- антибактериальные (Цефтриаксон, Ципрофлоксацин) чаще используют в виде инъекций для предотвращения инфицирования.

Все названия препаратов приведены в информационных целях. Принимать какие-либо средства без назначения травматолога недопустимо!

Существенно ускоряют выздоровление физиотерапевтические процедуры:

- электрофорез с препаратами кальция доставляет необходимые вещества к разрушенной костной ткани;

- магнитотерапия снимает отечность, боль, купирует очаги воспаления;

- Уф — облучение способствует лучшему усвоению витамина D;

- УВЧ — стимулирует кровоток в пораженной области, активирует обменные процессы.

Для укрепления мышечного аппарата, восстановления функций челюсти необходимы занятия ЛФК. На начальном этапе упражнения направлены на предотвращение дыхательных и глотательных нарушений. Когда сформируются стойкие ограничения лицевых костей, добавляют челюстную гимнастику.

Приведем примерный комплекс упражнений:

- поднимать и опускать разведенные в стороны руки. Вдыхать через сомкнутые зубы, выдыхать — вытянув губы трубочкой;

- выполнять повороты корпуса, вдыхая через нос. Выдыхать, раздувая щеки;

- на вдохе через рот опускать нижнюю челюсть, на выдохе — поднимать;

- упереть кончик языка в небо, сжать зубы, уголки губ развести в стороны (мимическая мускулатура должна быть напряжена);

- опускать нижнюю челюсть, максимально высовывая язык;

- имитировать зевок, произнося звук «к».

Челюстно-лицевые действия хорошо сочетать с движениями рук. Занятия должны проходить под строгим контролем врача-физиотерапевта, который будет регулировать нагрузку, выбирать необходимые упражнения. Попытки ускорить процесс могут привести к тяжелым осложнениям.

Последствия неправильного лечения

Если пренебрегать рекомендациями травматолога во время восстановления верхней челюсти после перелома, кости, скорее всего, срастутся неправильно.

Это приводит к многочисленным негативным последствиям. В их числе:

- неспособность есть твердую пищу;

- изменение прикуса;

- инфицирование полости рта;

- формирование гнойных, воспалительных очагов;

- затруднения при дыхании, проглатывании;

- смещение зубов;

- дефекты речи;

- постоянная боль в челюсти;

- потеря чувствительности в нижней части лица.

Травма отражается на общем самочувствии пострадавшего. Человек регулярно ощущает головные боли, тошноту, недомогание, головокружения.

Перелом верхней челюсти успешно поддается лечению, если сразу обратиться к травматологу, тщательно соблюдать все назначения врача. Самолечение при таком тяжелом повреждении приводит к опасным осложнениям, вплоть до летального исхода. Важно помнить, что восстанавливать неправильно сросшиеся кости гораздо сложнее, чем вылечить «свежее» повреждение.

Источник