Наложение скелетного вытяжения при переломе бедра

Инструменты: – Дрель, ручная или электрическая – Скоба Киршнера или ЦИТО – Набор спиц – Ключ для завертывания гаек – Ключ для натяжения спицы В настоящее время наиболее распространено вытяжение с помощью спицы Киршнера, растягиваемой в специальной скобе. Спица Киршнера сделана из специальной нержавеющей стали, имеет длину 310 мм и диаметром 2 мм. Растягивающую скобу изготавливают из стальной пластины, обеспечивающей сильное пружинящее действие, что способствует сохранению натяжения спицы, фиксированной зажимами в концах скобы. Наиболее проста по конструкции и удобна скоба ЦИТО (рис. 1, а). Рис. 1. Инструменты для наложения скелетного вытяжения а – скоба ЦИТО со спицей Киршнера; б – ключ для зажима и натяжения спицы; в – ручная дрель для проведения спицы; г – электрическая цепь для проведения спицы Спицу Киршнера проводят через кость специальной ручной или электрической дрелью. Для предупреждения смещения спицы в медиальном или латеральном направлении применяют специальный фиксатор ЦИТО для спицы. Спицу при скелетном вытяжении можно проводить через различные сегменты конечностей в зависимости от показаний. Наложение скелетного вытяжения за большой вертел. Прощупав большой вертел, выбирают точку у его основания, расположенную в задневерхнем отделе, через которую проводят спицу под углом 135° к длинной оси бедра. Такое косое положение спицы и дуги создают для того, чтобы дуга не цеплялась за койку. Направление силы тяги осуществляется перпендикулярно оси туловища. Силу тяги (величина груза) рассчитывают по рентгенограмме, на которой строят параллелограмм сил. Проведение спицы для скелетного вытяжения над мыщелками бедра.При этом следует учитывать близость капсулы коленного сустава, расположение сосудисто-нервного пучка и ростковой зоны бедренной кости. Точка введения спицы должна быть расположена по длине кости на 1,5-2 см выше верхнего края надколенника, а по глубине – на границе передней и средней трети всей толщи бедра (рис. 2, а). У пациента моложе 18 лет следует отступить на 2 см проксимальнее указанного уровня, так как дистальнее находится эпифизарный хрящ. При низких переломах спицу можно провести через мыщелки бедра. Проводить ее следует снутри кнаружи, чтобы не повредить бедренную артерию. Рис. 2. Расчет точек проведения спиц для наложения скелетного вытяжения. а – за дистальный конец бедра; б – через бугристость большеберцовой кости; в – через надлопаточную область Проведение спицы для скелетного вытяжения на голени. Спицу проводят через основание бугристости большеберцовой кости или над лодыжками большой и малой берцовых костей (рис. 2, б). При вытяжении за бугристость спицу вводят ниже верхушки бугристости большеберцовой кости. Введение спицы следует осуществлять обязательно только с наружной стороны голени, чтобы избежать повреждения малоберцового нерва. Необходимо помнить, что у детей могут произойти прорезывание спицей бугристости большеберцовой кости, отрыв ее и перелом. Поэтому у них спицу проводят кзади от бугристости через метафиз большеберцовой кости. Введение спицы в области лодыжек должно осуществляться со стороны внутренней лодыжки на 1 -1,5 см проксимальнее наиболее выступающей части ее или на 2-2,5 см проксимальнее выпуклости наружной лодыжки (рис. 2, в). Во всех случаях спицу вводят перпендикулярно оси голени. Скелетное вытяжение за бугристость большеберцовой кости применяют при переломах бедренной кости в нижней трети и внутрисуставных переломах, а в области лодыжек – при переломах голени в верхней и средней трети.. Проведение спицы для скелетного вытяжения за пяточую кость. Спицу проводят через центр тела пяточной кости. Проекцию введения спицы определяют следующим образом: мысленно продолжают ось малоберцовой кости от лодыжки через стопу до подошвы (АВ), у конца лодыжки восстанавливают перпендикуляр к оси малоберцовой кости (АО) и строят квадрат (АВСО). Точка пересечения диагоналей АС и ВО будет искомым местом введения спицы (рис. 33, а). Можно найти точку введения спицы и другим методом. Для этого устанавливают стопу под прямым углом к голени, проводят прямую линию позади наружной лодыжки до подошвы и отрезок этой линии от уровня верхушки лодыжки до подошвы делят пополам. Точка деления и определит место введения спицы (рис. 3, б) а___________________________б Рис. 3. Расчет точек проведения спиц через пяточную кость Скелетное вытяжение за пяточную кость применяют при переломе костей голени на любом уровне, в том числе внутрисуставных переломах и поперечных переломах пяточной кости. При переломе пяточной кости направление тяги должно быть по оси пяточной кости, т. е. под углом 45° к осям голени и стопы, стопы. Техника наложения скелетного вытяжения Скелетное вытяжение накладывают в операционной с соблюдением всех правил асептики. Конечность укладывают на функциональную шину. Готовят операционное поле, которое изолируют стерильным бельем. Определяют места введения и выхода спицы, которые обезболивают 1% новокаином (по 10-15 мл с каждой стороны). Сначала анестезируют кожу, затем мягкие ткани и последнюю порцию анестетика вводят поднакостнично. Помощник хирурга фиксирует конечность, а хирург с помощью дрели проводит спицу через кость. По окончании операции выходы спицы через кожу изолируют стерильными салфетками, наклеенными клеолом на кожу вокруг спицы, или стерильной повязкой. На спице симметрично фиксируют скобу и осуществляют натяжение спицы. Для предупреждения движения спицы в кости в области выхода спицы из кожи на ней закрепляют фиксаторы ЦИТО. Расчет грузов при скелетном вытяжении. При расчете груза, необходимого для скелетного вытяжения на нижней конечности, можно принять в расчет массу всей ноги, которая в среднем составляет около 15 %, или массы тела. Равный этой массе груз подвешивают при переломе бедренной кости. При переломах костей голени берут половину этого количества, т. е. 1/14 массы тела. Несмотря на существующие указания в подборе нужной массы для вытяжения (717 массы тела, учет массы всей конечности – нижней 11,6 кг, верхней 5 кг и т. д.), опытом длительного применения скелетного вытяжения доказано, что масса груза при переломах бедренной кости при скелетном вытяжении варьирует в пределах 6- 12 кг, при переломах голени – 4-7 кг, переломах диафиза При наложении груза на дистальный сегмент от места перелома (например, при переломе бедра – за бугристость большеберцовой кости) величина груза значительно возрастает; также увеличивается масса грузов (до 15-20 кг), применяемых при застарелых вывихах и переломах. При подборе груза необходимо учитывать, что при скелетном вытяжении сила, действующая на кость, всегда меньше груза, так как в данном случае она зависит от блока и подвески. Так, при скелетном вытяжении на подвесках из хлопчатобумажного шнура, стального трала и бинта происходит потеря массы до 60 % от приложенной массы груза. Представляет интерес тот факт, что сила вытяжения приближается к величине груза в системах с шарикоподшипниковыми блоками и подвеской из капроновой лески, где потеря ее не более 5 % массы. Величина массы применяемого груза зависит от следующих показателей: а) степени смещения отломков по длине; б) давности перелома; в) возраста больного и развития его мускулатуры. Рекомендуемые величины не являются абсолютными, но будут исходными в каждом конкретном случае расчета груза при скелетном вытяжении. Рассчитывая груз при скелетном вытяжении у стариков, детей и лиц с очень дряблой мускулатурой, груз соответственно уменьшают, вплоть до половины от расчетного. Груз увеличивают при сильно развитой мускулатуре. Нельзя подвешивать весь расчетный груз сразу, так как перераздражение мышц резким растяжением может вызвать их стойкое сокращение. Сначала подвешивают 1/3-1/2 расчетного груза, а затем каждые 1-2 ч добавляют по 1 кг до необходимой величины. Только при постепенной нагрузке можно добиться хорошего растяжения мышц и, следовательно, репозиции. Пользуются также другими расчетами грузов, необходимых для наложения вытяжения, но приведенный нами – простейший. Показания к наложению скелетного вытяжения: 1. Закрытые и открытые переломы диафиза бедренной кости. 2. Латеральные переломы шейки бедра. 3. Т- и У- образные переломы мыщелков бедренной и большеберцовой костей. 4. Диафизарные переломы костей голени. 5. Внутрисуставные переломы дистального метаэпифиза большеберцовой кости. 6. Переломы лодыжек, переломы Дюпюитрена и Десто, сочетающиеся с подвывыхом и вывихом стопы. 7. Переломы пяточной кости. 8. Переломы тазового кольца со смещением по вертикали. 9. Переломы и переломовывихи шейного отдела позвоночника. 10. Переломы анатомической и хирургической шейки плечевой кости. 11. Закрытые диафизарные переломы плечевой кости. 12. Над- и чрезмыщелковые переломы плечевой кости. 13. Внутрисуставные Т- и У-образные переломы мыщелков плечевой кости. 14. Переломы плюсневых и пястных костей, фаланг пальцев. 15. Подготовка к вправлению несвежих (давность 2-3 нед) травматических вывихов бедра и плеча. Показания к скелетному вытяжению как вспомогательному методу лечения в предоперационном и послеоперационном периодах: 1. Медиальные переломы шейки бедра (предоперационная репозиция). 2. Застарелые травматические, патологические и врожденные вывихи бедра перед операциями вправления или реконструкции. 3. Несросшиеся переломы со смещением по длине. 4. Дефекты на протяжении кости перед реконструктивной операцией. 5. Состояние после сегментарной остеотомии бедра или голени с целью удлинения и исправления деформации. 6. Состояние после артропластики с целью восстановления и создания диастаза между вновь образованными суставными поверхностями. |

Источник

Скелетное вытяжение – экстензионный метод лечения травматических повреждений конечностей. Цель метода – постепенное вправление отломков с помощью грузов и удержание их в правильном положении до образования первичной костной мозоли.

Техника проведения скелетного вытяжения[править | править код]

Для лечения методом постоянного скелетного вытяжения необходимо провести спицу Киршнера через определенную точку в зависимости от места перелома. Спица проводится под местной анестезией. Основными точками проведения спиц являются для верхней конечности, при переломах лопатки и плеча – локтевой отросток, для нижней конечности, при переломах таза и бедра – его надмыщелковая область или бугристость большеберцовой кости. При переломах голени спица проводится за надлодыжечную область, а при повреждениях голеностопного сустава и голени в нижней трети диафиза – за пяточную кость.

Величина первоначального вправляющего груза[править | править код]

После проведения спицы через кость, она закрепляется в скобе специальной конструкции, а затем через систему блоков устанавливается первоначальный вправляющий груз: при переломах плеча – 2-4 кг, бедра – 15 % от массы пострадавшего, при переломах голени – 10 %, а при переломах таза – на 2-3 кг больше, чем при переломах бедра. Индивидуальный вправляющий груз подбирается по контрольной рентгенограмме спустя 24-48 часов после начала лечения. После изменения груза по оси поврежденного сегмента или изменения направления боковых вправляющих петель через 1-2 суток обязательно показан рентгенологический контроль места перелома.

Положение поврежденной конечности при скелетном вытяжении[править | править код]

Поврежденная конечность должна занимать вынужденное положение. При переломах лопатки: в плечевом суставе – отведение до угла 90, в локтевом – сгибание 90. Предплечье должно находиться в среднем положении между пронацией и супинацией и фиксироваться клеевым вытяжением с грузом по оси предплечья до 1 кг. При переломах плеча положение руки такое же, за исключением плечевого сустава, в котором рука находится в положении сгибания до угла 90. При переломах нижней конечности нога укладывается на шину Белера, конструкция которой позволяет достичь равномерного расслабления мышц-антагонистов.

Длительность постельного режима[править | править код]

При переломах верхней конечности и голени лечение длится около 4 – 6 недель, при переломах таза и бедра около 6-8 недель. Достоверным клиническим критерием достаточности лечения методом постоянного скелетного вытяжения является исчезновение патологической подвижности в месте перелома, что должно быть подтверждено рентгенологически. После этого переходят на фиксационный метод лечения.

Показания к скелетному вытяжению[править | править код]

- перелом диафиза плечевой кости;

- перелом диафиза бедра;

- перелом диафиза костей голени;

- невозможно наложение гипсовой повязки (не удается провести ручную репозицию отломков).

Достоинства и недостатки метода[править | править код]

«Минусы» данного метода[править | править код]

- возможность гнойного инфицирования;

- большая длительность (от 4-6 недель в среднем);

- ограниченное применение у детей и у пожилых.

«Плюсы» данного метода[править | править код]

- возможность постоянного визуального контроля за поврежденной конечностью;

- отсутствие вторичного смещения отломков;

- малоинвазивность вмешательства;

- функциональность метода;

- уменьшение сроков реабилитации.

См. также[править | править код]

- Остеосинтез

- Репозиция

Ссылки[править | править код]

- Статьи для травматологов о методике скелетного вытяжения.

- Постоянное скелетное вытяжение в неонатологии.

- Краткий медицинский справочник. Статья о скелетном вытяжении.

Источник

Добавил:

Вуз:

Предмет:

Файл:

Скачиваний:

377

Добавлен:

09.09.2014

Размер:

5.56 Mб

Скачать

ПЕРЕЛОМЫ ШЕЙКИ БЕДРА

Необходимость оперативного лечения больных с медиальными переломами шейки бедра и недопустимость лечения гипсовой повязкой этих переломов признаются в настоящее время всеми травматологами. Метод постоянного скелетного вытяжения показан в предоперационном периоде.

Обычно при переломах шейки бедра и вертельной области вытяжение осуществляется на шине Белера за спицу, проведенную через бугристость большеберцовой кости или над мыщелками бедра. В дополнение к скелетному вытяжению многие авторы накладывали клеевое вытяжение за голень. Харьковская школа травматологов [Новаченко Н. П., Эльяшберг Ф. Е., 1972] рекомендовала постоянное клеевое вытяжение за бедро и голень с использованием ротационных тяг на клиновидных подушках. Для осуществления противовытяжения поднимали ножной конец кровати.

Нами обоснована нерациональность поднятия ножного конца кровати для цели противовытяжения, особенно при лечении пожилых и стариков. По этой же причине не следует для вытяжения пользоваться и стандартными шинами Белера. Вынужденное положение на спине с поднятыми ногами (одна из них лежит еще на шине Белера) и опущенными по отношению к ногам туловищем и головой служит причиной расстройств дыхания, кровообращения, функции киш чника, мочевого пузыря. Очевидно, все эти явления влияют на высокую летальность при лечении переломов шейки бедра и вертельной области у пожилых и стариков.

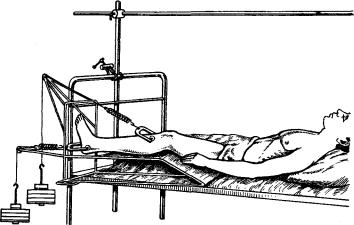

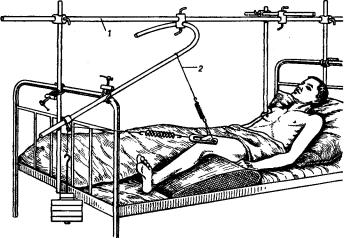

Вытяжение удобно проводить на функциональной кровати. Подкручивая ручки регуляторов положения голо ного и ножного концов кровати, больному создают функционально выгодное положение: поднятая голова и туловище, согнутые в коленных и тазобедренных суставах ноги. На обычной койке поднятие туловища и сгибание ноги обеспечиваются подкладыванием под туловище и ноги втрое сложенного матраца.

При переломах шейки бедра скелетное вытяжение выполняется грузом 4-5 кг за спицу, проведенную над мыщелками бедра или через бугристость большеберцовой кости (рис. 32). Внутренняя ротация создается дополнительной тягой вверх за наружный край дуги. Спица имеет тенденцию к смещению в наружную сторону. Для предупреждения этого вытяжение надо проводить за 2 штыкообразно изогнутые спицы, натянутые в разные стороны в одной дуге (см. стр. 35). Конечность отводят на 30°. Срок вытяжения: 3-10 дней перед опер цией, 12-16 нед – если операция не проводится.

65

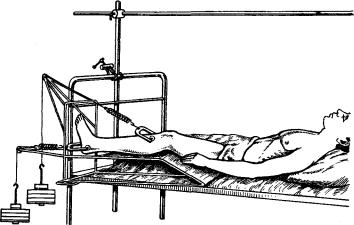

Рис. 32. Система скелетного вытяжения при лечении переломов шейки бедренной кости и переломов вертельной области.

1 – надкроватная рама; 2 – подвешивание наружного края скобы для предупреждения придавливания к постели малоберцового нерва.

В тех случаях когда из-за тяжелого состояния вытяжение противопоказано и лечение направлено только на сохранение жизни, больного следует уложить на функциональную постель, поднять туловище и голову, согнуть ноги в коленных и тазобедренных суставах, подкручивая ручку ножного конца кровати.

Улучшение результатов лечения больных с переломами шейки бедренной кости может быть достигнуто за счет расширения показаний к оперативному лечению методом эндопротезирования головки бедренной кости протезом Мура – ЦИТО или протезом с акриловой головкой по А. В. Воронцову. С 1977 г. в нашей клинике выполнено 249 таких операций. Одному больному было 99 лет, он прожил до 106 лет. Умерло 14 больных. Простота и нетравматичность заднего доступа, малая кровопотеря, непродолжительность операции, возможность раннего активного ведения больного делают эндопротезирование более целесообразной операцией при переломе шейки бедренной кости у лиц старше 70 лет, чем остеосинтез трехлопастным гвоздем. Противопоказаниями к эндопротезированию являются старческий маразм и тяжелые сопутствующие заболевания, приковавшие больного к постели еще до травмы

66

I

ВЕРТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕЛОМЫ БЕДРЕННОЙ КОСТИ

Основным методом лечения вертельных переломов бедра остается скелетное вытяжение [Каплан А. В. и др., 1978; Ниренбург К. Г. и др., 1978]. Остеосинтез при вертельных переломах представляет собой более травматичное вмешательство, чем при переломах шейки бедра. Поэтому операция противопоказана больным с тяжелыми сопутствующими заболеваниями, а также при оскольчатых переломах с раздроблением большого вертела. Мы согласны с мнением тех авторов, которые пишут, что оперативное лечение вертельных переломов не имеет решающих преимуществ перед консервативным, не снижает частоту летальных исходов. При демпферированном скелетном вытяжении вертельные переломы репонируются небольшими грузами (3-4 кг). Эти переломы хорошо срастаются.

Лечили 252 больных пожилого и старческого возраста с переломами вертельной области (1977-1984 гг.). Чрезвертельные переломы были у 238 больных, межвертельные – у 14. Женщин было 200, мужчин – 52. Консервативное лечение закончено в сроки 8-10 нед 168 (66,7 %) больным, 17 (6,7 %) вытяжение прекращено из-за ухудшения состояния. Оперированы 9 (3,6 %): 2 произведена операция имплантации однополюсных протезов, 7 – интрамедуллярное штифтование по Эндеру. Имели тяжелые сопутствующие заболевания и признаны инокурабельными 53 (21 %) больных, 5 (2 %) отказались от лечения.

Больных с переломами вертельной области целесообразно делить в зависимости от наличия и тяжести сопутствующих заболеваний на 3 клинические группы (по В. М. Лирцману).

1-я клиническая группа – соматически инкурабельные. Любое ортопедическое лечение им противопоказано. Таких больных из 252 было 53 (21 %). По годам эта цифра колебалась от 14,5 до 38,6 %, что совпадает с данными литературы: 25%-В. М. Лирцман (1972), 24,4 % – А. В. Каплан (1978), 12,4 % – Т. П. Попова (1983). Эти колебания зависят от возрастного состава населения, и, следовательно, тенденции к уменьшению количества инкурабельных больных старших возрастных групп не предвидится, так как происходит постепенное увеличение продолжительности жизни [Мовшович И. А. и др., 1985; Martinek H. et al., 1975]. Однако мы не согласны с теми [Локшина Е. Г. и др., 1983], кто еще в приемном покое выделяет группу инкурабельных больных и их не госпитализирует.

67

Инкурабельным больным проводятся простейшая иммобилизация деротационным сапожком, симптоматическое лечение фоновых заболеваний. Среди этих больных высока летальность. Из 252 наших больных в стационаре умерли 34 больных (летальность- 13,4 %), из них инкурабельных было 23-10,7 % к общему числу. Трое умерли после операции интрамедуллярного штифтования по Эндеру, у восьми больных наступило ухудшение состояния на фоне тяжелых сопутствующих заболеваний.

Больные 2-й клинической группы нуждаются в специальном лечении терапевта, невропатолога, других специалистов. Это самая многочисленная группа – 122 (48,4 %) больных. При госпитализации пациента часто трудно определить – наступит срыв компенсаторных возможностей в ходе лечения или нет. Поэтому всем больным, отнесенным ко 2-й клинической группе, мы рекомендуем накладывать вытяжение и в первые дни определять его целесообразность. По нашему материалу, оно было прекращено в разные сроки у 17 (6,7 %), из них 8 умерли в стационаре, остальные после улучшения состояния были выписаны на амбулаторное лечение под наблюдением участкового терапевта.

3-я клиническая группа по В. М. Лирцману – больные не требуют специального лечения врачей других специальностей. Противопоказаний для проведения лечения скелетным вытяжением нет. Таких больных было 77 из 252 (30,6 %). Даже сторонники оперативного лечения вертельных переломов [Серебренников Н. А., 1978; Попова Т. П., 1983] предпочитают лечить больных этой группы скелетным вытяжением.

При переломах вертельной области бедра вытяжение надо осуществлять за спицу, проведенную над мыщелками бедра или через бугристость большеберцовой кости.

Необходимость физиологического положения в постели при лечении больных с переломами вертельной области бедра такова же, как и при лечении больных с медиальными переломами шейки. Внутренняя ротация ноги при этих переломах не нужна. Однако скоба подвешивается за наружный край для предупреждения сдавления общего малоберцового нерва (см. рис. 32). Вытяжение грузом 3-4 кг (редко 5 кг) осуществляют в течение 8-10 нед, прекращают после появления клинических признаков срастания перелома (больной поднимает ногу) . Гипс не накладывается. Рекомендуется постельный режим в течение 1 мес, затем разрешается ходьба на костылях в течение месяца или (если больной не может пользоваться костылями) ходьба вокруг кровати с поддержкой за надкроватную (самодельную) раму.

68

Т а б л и ц а 5 | ||||

Летальность больных с переломами вертельной области | ||||

Годы | Всего больных | Умерло | % | |

1957-1969 | 86 | 35 | 40,6 | |

1970-1976 | 126 | 16 | 13,2 | |

1977-1982 | 252 | 34 | 13,4 | |

1983-1989 | 314 | 32 | 10,2 | |

При лечении переломов вертельной области во всех случаях достигается полная или почти полная адаптация отломков, все они срастаются. Это подтверждается контрольными рентгенограммами на 3-5-е сутки после начала вытяжения и перед его снятием. При консервативном лечении демпферированным скелетным вытяжением нет необходимости делить переломы вертельной области на стабильные и нестабильные, так как, независимо от типа перелома, всегда наступает репозиция (рис. 33).

Мы согласны с мнением А. В. Каплана, что при наличии углового смещения отломков (варусная деформация) не надо добиваться полной репозиции, так как вколочение отломков, имеющее место при таком смещении, способствует более быстрому сращению перелома.

При вертельных переломах считаем неоправданной операцию имплантации однополюсного протеза, так как она при этой локализации перелома сопровождается большой кровопотерей.

Исключение поднятия ножного конца кровати для противовытяжения, тщательный уход, целенаправленное лечение сопутствующих заболеваний и профилактика возможных осложнений с участием терапевта позволили достоверно снизить летальность больных с переломами вертельной области (табл. 5).

ЛЕЧЕНИЕ ПЕРЕЛОМОВ ВЕРТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА

ДЕМПФЕРИРОВАННЫМ СКЕЛЕТНЫМ ВЫТЯЖЕНИЕМ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ

Более чем 10-летний опыт применения демпферированных систем скелетного вытяжения при переломах вертельной области у лиц пожилого и старческого возраста показал, что эти больные, если у них нет тяжелых сопутствующих заболева-

69

ний, легко привыкают к вынужденному положению и хорошо переносят 2-месячное пребывание в постели. Залогом успеха при лечении пожилых и старых больных являются тщательный уход со стороны медицинского персонала и особое внимание родственников в период болезни.

Убедившись в возможности благоприятного исхода травмы

убольшинства больных с переломами вертельной области, мы

с1979 г. начали лечить их на дому, разделяя оппонирующие

доводы сторонников оперативных методов о необходимости снижения длительности лечения таких больных в стационаре. Решение этой задачи способствовало бы снижению экономических затрат и привело бы к более рациональному использованию коечного фонда. Непременным условием были желание больного и согласие родственников. Эти пациенты не страдали тяжелыми сопутствующими заболеваниями, требующими терапевтического лечения.

При госпитализации таким больным накладывали скелетное вытяжение, тщательно обследовали и выписывали для продолжения лечения домой. Перевозили домой машиной скорой помощи на жестких носилках в сопровождении травматолога из стационара. Дома укладывали больного на кровать и продолжали вытяжение до положительной клинической пробы. Вначале травматолог навещал таких больных не реже одного раза в неделю, а затем, убедившись в безопасности лечения на дому, вызывался лишь по необходимости родственниками или больными по телефону. Для облегчения ухода за больными и большей их активизации следует использовать самодельные надкроватные деревянные рамы.

ПОДВЕРТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕЛОМЫ БЕДРЕННОЙ КОСТИ

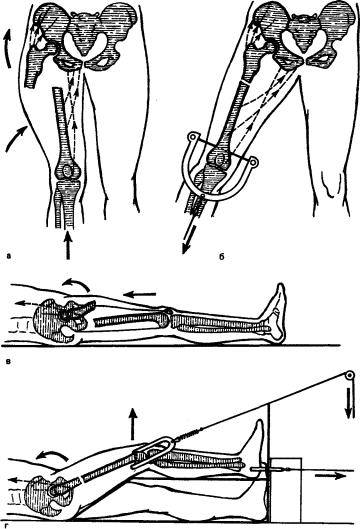

При этих переломах верхний отломок тягой ягодичных мышц и подвздошно-поясничной мышцы значительно отведен и запрокинут, в то время как нижний отломок подтянут кверху передними и задними мышцами бедра и приведен аддукторами. Поэтому при скелетном вытяжении бедро должно быть отведено на 30-40° и согнуто до 50-70° (рис. 34).

Скелетное вытяжение следует проводить на шине Белера. Основное вытяжение осуществляется за спицу, проведенную через бугристость большеберцовой кости или над мыщелками бедра. Вместо лейкопластырного вытяжения за голень применяется скелетное вытяжение за пяточную кость. Этот прием исключает возможность сдавления сосудов и трофических расстройств, позволяет подвесить стопу к надстопной

70

Рис. 34. Схема репозиции отломков бедра при подвертельном переломе

спомощью скелетного вытяжения.

а- смещение отломков во фронтальной плоскости – отведение проксимального отломка, смещение дистального – медиально и вверх тягой приводящих мышц; б – скелетное вытяжение за дистальный отломок и отведение бедра с дополнительной ротирующей тягой; в – смещение отломков в сагит-

тальной плоскости (запрокидывание проксимального отломка тягой подвздошно-поясничной мышцы, смещение отломков по длине тягой сгибателей и разгибателей бедра); г – скелетное вытяжение в физиологическом положении тазобедренного и коленного сустава.

71

Рис. 36. Боковое скелетное вытяжение ступенеобразно изогнутой спицей при подвертельном переломе бедренной кости.

раме шины Белера. Целесообразно наладить дополнительное продольное вытяжение за наружный край дуги и создать дополнительное вытяжение вверх для устранения наружной ротации ноги. Груз для вытяжения в период репозиции и ретенции составляет 10-8 кг, затем уменьшается до 6-7 кг. Вытяжение продолжается 8-10 нед. После сращения перелома (больной поднимает ногу) накладывается кокситная (со «штаниной» на здоровое бедро) гипсовая повязка на 6-8 нед.

Можно продолжить лечение вытяжением петлей за голеностопный сустав или оставить скелетное вытяжение за пятку на 4 нед с разработкой движений в суставах поврежденной ноги. Нагрузка на ногу разрешается через 4 мес после перелома. На рис. 35 представлена иллюстрация возможности использования скелетного вытяжения при лечении подвертельного перелома бедренной кости.

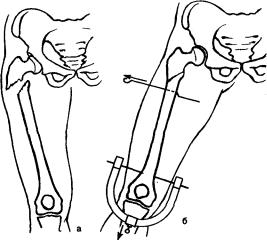

Однако при подвертельных переломах бедренной кости обычное скелетное вытяжение не всегда эффективно – сохраняется смещение кнутри периферического отломка. Для устранения смещения кнутри периферического отломка надо использовать боковое скелетное вытяжение ступенеобразно изогнутой спицей, проведенной через периферический отломок, отступя на 4-5 см от конца его. Спицу проводят со стороны латеральной поверхности бедра (!). Она всегда проходит позади сосудистого пучка, потому нет опасности его по-

72

вреждения. После того как конец спицы проколет кожу на медиальной поверхности бедра, на нем формируют ступенеобразный изгиб. Затем спицу вытягивают в обратную сторону так, чтобы ступенеобразный изгиб встал на кость. За спицу налаживается демпферное боковое скелетное вытяжение грузом 2-5 кг. Подтверждением эффективности бокового скелетного вытяжения для устранения смещений по ширине концов отломков при подвертельных переломах бедренной кости служит рис. 36.

ДИАФИЗАРНЫЕ ПЕРЕЛОМЫ БЕДРЕННОЙ КОСТИ

При поперечных и косых переломах с малой плоскостью излома скелетное вытяжение применяется перед операцией остеосинтеза. При косых, винтообразных и оскольчатых переломах вытяжение может быть использовано как самостоятельный метод.

На рис. 37 показана схема системы скелетного вытяжения при диафизарных переломах бедренной кости. Для исключения лейкопластырного вытяжения за голень целесообразно применять скелетное вытяжение за пяточную кость. Этим предупреждаются возможность трофических расстройств и сдавление подкожных вен липким пластырем. Скелетное вытяжение за пяточную кость позволяет также подвесить стопу

Рис. 37. Система скелетного вытяжения при лечении диафизарного перелома бедренной кости.

73

к надстопной раме шины, что исключает необходимость использования стопки и неиндустриального груза для подвешивания стопы.

Для устранения смещения под углом во фронтальной плоскости ноге с шиной придается положение отведения в соответствии со степенью смещения кнаружи центрального отломка. При переломах на границе средней и нижней третей бедренной кости центральный отломок бывает приведенным, потому отводить ногу и шину не надо. Груз для вытяжения составляет до 12 кг в период репозиции и ретенции, затем уменьшается до 6-8 кг. Вытяжение продолжается 8-10 нед. После этого накладывается гонитная гипсовая повязка (с тазовым поясом) на 6 нед.

При косых диафизарных переломах бедренной кости для устранения смещений отломков по ширине и под углом целесообразно использовать постоянное демпферированное боковое скелетное вытяжение. Его эффективность демонстрируется на рис. 38.

Наложение гонитной гипсовой повязки по завершении вытяжения приводит к образованию контрактур тазобедренного, а особенно коленного и голеностопного суставов. Могут быть и другие отрицательные последствия местной гипокинезии – тромбоз вен, тромбоэмболия, посттравматические отеки, нарастающая атрофия мышц. Более целесообразным считаем функциональное лечение диафизарных переломов бедренной кости, а не завершение вытяжения наложением гипсовой повязки. Сущность функционального лечения заключается в удержании отломков в пределах сломанного сегмента с сохранением движений в смежных суставах и проведении дозированной, постепенно возрастающей статической и динамической нагрузки поврежденной конечности. Функция сегмента не препятствует нормальному течению процесса срастания перелома, а, напротив, способствует остеорепарации [Охотский В. П., 1984; Корж А. А., Попсуйшапка А. К., 1985].

Удержание отломков в правильном положении по оси и длине осуществляется окружающими мягкими тканями и точно подогнанной функциональной повязкой, которая оказывает на мягкие ткани дополнительное удерживающее, гидравлическое и статическое действие. Степень повреждения мягких тканей в значительной степени определяет дальнейшее положение отломков. Функциональная активность, помимо решающего влияния на процесс срастания, способствует удержанию отломков в правильном положении по оси и длине, сохранению мышечного тонуса, уменьшению и профилактике отека и вообще помогает раннему полному выздоровлению пациента.

74

Соседние файлы в предмете Травматология и ортопедия

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Источник