Наложение шины при переломе кисти видео

Принципы наложения шин на кисть для иммобилизацииШины накладываются на кисть как с целью мобилизации, так и иммобилизации. Фиксирующие шины и гипсовые повязки служат для того, чтобы, с одной стороны, фиксировать кисть в функциональном положении, а с другой стороны, обеспечить релаксацию конечности до заживления нервов, костей и сухожилий. Иммобилизация кисти является необходимой при лечении гнойных заболеваний, переломов костей, а также после хирургических вмешательств. Существуют самые различные шины, создающие возможность иммобилизации кисти в соответствующих положениях. Наибольшее разнообразие представляют шины, служащие для иммобилизации кисти в функциональном положении. К сожалению, очень часто встречаются шины, применение которых вредно. Иммобилизация кисти при помощи прямой шины при приведенном состоянии большого пальца ведет к ригидности пальцев и уплощению ладони.

Если повреждение или воспаление локализованы на ладонной поверхности кисти, можно применять дорзальную шину, так как при этом ладонь остается свободной и шина не оказывает давления на патологически измененные ткани. Хенцл, в принципе, при поражении пальцев всегда применяет дорзальную шину, что, по нашему мнению, не во всех случаях может быть осуществимо, например при открытых переломах. Форма гипсовой или металлической шины, применяемой для иммобилизации кисти и предплечья, должна удовлетворять требованиям, предъявляемым функциональным положением кисти, то есть обеспечивать тыльное сгибание запястья до 20°, отведение его в локтевую сторону до 10°, сгибание в основных суставах фаланг до 45°, в средних суставах до 70°, а в концевых суставах до 30°. На предплечье накладывается шина от локтевого сустава до дистальной борозды ладони, причем предплечье фиксируется в положении между пронацией и супинацией. Для поднятия руки и кисти, а также для создания положения отведения в плечевом суставе у ходячих больных мы применяем рекомендованный Хенцлом так называемый подмышечный мешок (Dudelsack). Видео техники наложения транспортной шины на кистьДругие видео ролики по техники наложения повязок можете найти в разделе “Видео по десмургии” – Также рекомендуем “Варианты иммобилизирующих шин на кисть” Оглавление темы “Методы иммобилизации кисти”:

|

Источник

Травмирование, связанное с нарушением целостности костной и суставной ткани, а также некоторыми повреждениями нервов, требует обязательной иммобилизации поврежденного участка тела. Чтобы полностью обездвижить травмированную область, нужно знать о правилах наложения шин.

Подобные травмы чаще всего связаны с переломами костей и серьезными вывихами. Их проявления крайне болезненны. Иммобилизация позволяет снизить проявления боли и подготовить больного к доставке в медицинское учреждение.

Если нет в наличии специализированных приспособлений, разрешается использование подручных средств, виды которых могут быть разными: палки, лыжи или фанера.

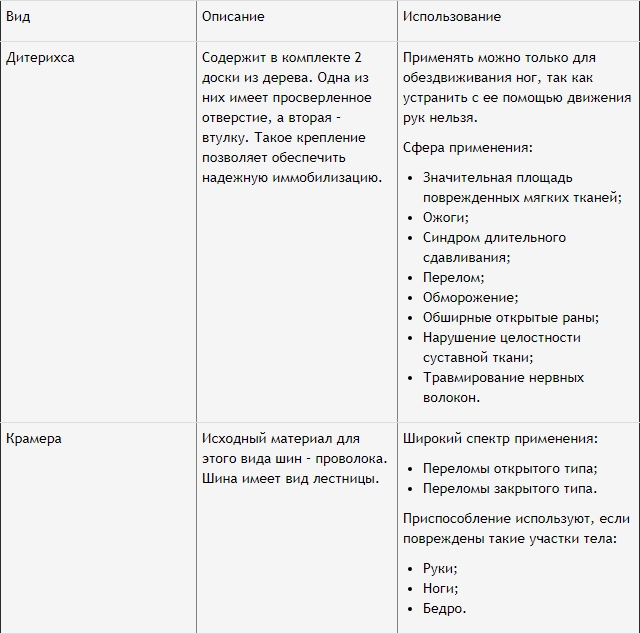

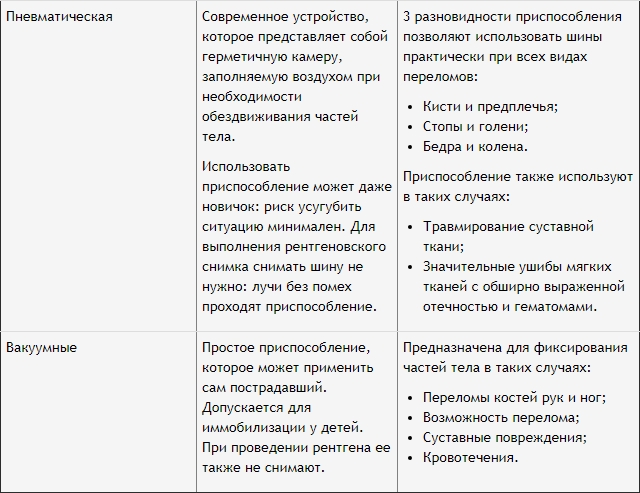

Виды профессиональных приспособлений

Если у пострадавшего есть признаки переломов костей, а специализированного приспособления нет, нужно применить любые предметы, которые есть под рукой. Главное правило при их использовании – наличие ровной и гладкой поверхности. Иммобилизация достигается за счет фиксирования предметов тканью, бинтом или одеждой.

После того, как на место происшествия приедет бригада медицинских работников, самодельное обездвиживающее устройство заменят стандартной шиной, которая подходит повреждению.

В современной травматологии используют несколько видов шин, особенности которых представлены в таблице.

Правила использования

Правила наложения шины одинаковы независимо от места ее локализации. Принято выделять несколько главных принципов, знание которых обеспечит правильное накладывание иммобилизующих приспособлений.

- Перед предоставлением помощи пострадавшему вначале проводят осмотр травмированного участка тела, определяя вид перелома и наличие открытых ран.

- При переломе открытого типа в первую очередь останавливают кровотечение. На открытые раны кладут давящие повязки. Сильное кровотечение остановить можно только с помощью применения жгута. К нему крепят записку с записями о том, в какое время он начал использоваться. Нахождение жгута на области повреждения более 2 часов недопустимо. Это может привести к омертвению тканей.

- Шина накладывается поверх одежды. Важно убедиться в том, что ее элементы не сдавливают участки тела пострадавшего.

- Перед использованием приспособление готовят: всю его поверхность обкладывают ватой, марлей или любой тканью.

- При открытых переломах, когда из раны видны осколки или части костей, запрещено самостоятельно вправлять или менять их местоположение.

- Независимо от выбранных средств иммобилизации все виды помощи предусматривают фиксацию 3 суставов: в месте повреждения и 2 соседних (сверху и снизу).

- В момент переноса пострадавшего в транспортное средство нужно поддерживать пострадавшую конечность.

Наложение шины при переломе должно проводиться крайне аккуратно, чтобы не сдвинуть сломанные костные элементы. Пострадавший испытывает сильную боль, которая может привести к травматическому шоку. Поэтому целесообразно предложить ему анальгетическое средство.

Локализация травмы при переломах диктует некоторые отличия в правилах наложения шин. Рассмотрим эти особенности при применении разных видов приспособлений.

Специфика использования шин Дитерихса

Шина Дитерихса имеет особую технику использования, поэтому ее применяют только профессиональные медики. При этом ее используют только в том случае, если перелом подтвержден специалистом скорой помощи.

Наложение шины Дитерихса осуществляют в таком порядке:

- Пациента успокаивают и объясняют, в чем состоит сущность обездвиживания;

- Если части одежды мешают иммобилизации, то они разрезаются, но шину нужно накладывать непосредственно на нее;

- Обувь с пострадавшего не снимают;

- Обе части приспособления прикладывают к здоровой части руки или ноги;

- Фиксируют шину повязкой в виде восьмерки, а закрепляют в подмышечной впадине;

- Правильно наложенные части деревянных приспособлений должны быть длиннее стопы нижней конечности на 10 см.;

- «Закрывается» шина в подошвенной части, путем вставления наружного элемента в особое металлическое ушко.

- Внутренняя часть досок фиксируется с помощью перемычки с внешней частью в паховой зоне;

- В тех местах, где приспособление контактирует с костями, кладут мягкие валики из марли или мягкой ткани;

- Ремни, расположенные в подмышечной впадине, закрепляют в области бедра и здорового плеча;

- Палочка, выполняющая роль закрутки, присоединяется к шнуру, который находится в перемычке, и продевается в специальное отверстие;

- Закрутку используют до тех пор, пока части приспособления не зафиксируются на своих местах;

- После выполненной функции палочку-закрутку крепят к наружной части шины;

- Далее поврежденная нога или рука соединяется с приспособлением бинтом в виде спиральной обмотки от голеностопа до таза.

При тазобедренном переломе иммобилизация бедренной кости потребует дополнительных материалов.

Под тело пострадавшего в области поясницы аккуратно просовывают тканевые или бинтовые полоски. Распределить их нужно следующим образом:

- Под коленом;

- На бедре;

- Под спиной;

- Под мышками.

Затем подготовленные шины располагают параллельно друг к другу следующим образом:

- Внешняя шина – от подмышек до пяток;

- Внутренняя – от паховой области и до пяток.

Обратите внимание!

Любое приспособление должно фиксироваться так, чтобы ее конец выходил на несколько сантиметров за пятку!

Специфика использования шин Крамера

При переломе плеча наложение шины Крамера нужно проводить также согласно определенным правилам.

Обеспечьте максимально удобное положение для пациента и подготовьте приспособление для эксплуатации. Для этого проволочную основу обкладывают мягким материалом (ватой) и обматывают бинтом. Затем на подготовленный каркас одевают клеенчатый чехол. Регулируют длину, чтобы каркас напоминал образ здоровой руки.

Травмированную руку фиксируют под углом в 90 градусов, предварительно согнув ее.

Учитывая то, что пострадавший испытывает сильную боль, перед использованием шины целесообразно дать ему обезболивающий препарат. При наличии кровотечения его останавливают.

Обратите внимание!

При наложении шины важно соблюдать стерильность, так как в данной ситуации риск инфицирования очень высокий.

Шинирование плечевого сустава должно проводиться так, чтобы повязка, которая фиксирует приспособление, не перекрывала жгут.

Шина должна покрывать 3 сустава: плечевой, локтевой и лучезапястный. В местах контакта костей или суставов с каркасом, кладут мягкие валики. Закрепляют приспособление с рукой бинтом от запястья до локтя. Затем верхнюю конечность «подвешивают» с помощью косынки либо перекинутого через плечо ремня. Концы пальцев кисти должны быть свободными, а сама конечность – полностью обездвижена.

Наложение шины Крамера при переломе бедра используют при отсутствии приспособления Дитерихса. Иммобилизация достигается путем связывания двух каркасов в длину так, чтобы их удлиненная конструкция позволяла проходить по наружной поверхности ноги и тела от подмышечной впадины до поверхности стопы, огибая ее как стремя.

Третье приспособление фиксируется по всей нижней конечности, достигая с одной стороны паха, а с другой «обворачивая» стопу. Четвертая шина крепится к задней части ноги от ягодиц до подошвенной части стопы.

При переломе голени наложение шины охватывает колено и сустав голеностопа. Для иммобилизации понадобится 3 приспособления разной длины.

1 каркас, длиной 120 на 11 см кладут на заднюю часть голени от начала бедра до стопы. 2 и 3 каркас прикладывают к каждой стороне повреждения (наружной и внутренней). Затем полученную конструкцию плотно забинтовывают.

Если повреждены кости кистей, также используется шина Крамера. При переломе этой части руки лестничное приспособление разворачивают на всю длину предплечья и придают ему вид желоба. Пальцы помещают в рулон, а в каркасном желобе размещают предплечье. Фиксируют приспособлением бинтом.

Другие переломы

В случае иммобилизации пальцев шины располагают вдоль травмированного пальца с двух сторон. Между приспособлениями и телом кладут тонкую матерчатую «прокладку». Фиксацию проводят тремя бинтовыми слоями. Первый и второй узкий слой завязывают над шиной, а третий – фиксируют ниже перелома, а закрепляют также в верхней части приспособления.

Наложение шин при переломах стопы требует использование 2 лестничных каркасов. Одну часть шины, предназначенную для задней части ноги, проводят от пальцев до колена. При этом приспособление сгибают под прямым углом. Моделирование каркаса проводят по форме ноги. Оставшуюся часть лестничного фиксатора отгибают сзади.

Второй каркас сгибают буквой Г и кладут к наружной части голени так, чтобы на ступне она образовывала стремя. Затем полученную конструкцию фиксируют бинтами.

При переломах челюстей самым надежным способом иммобилизации считается стандартная подбородочная праща. Она состоит из 2 частей: повязки, с помощью которой приспособление одевается на голову, и самой пращи, изготовленной из пластмассы. К месту, где зафиксирован перелом, прикладывают мягкую прослойку из ваты или бинта, чтобы уменьшить боль и предотвратить пролежни.

Перелом позвоночника – самая опасная локализация повреждения целостности костей. В этом случае главное правило иммобилизации – положить пострадавшего на ровную и очень твердую поверхность. При транспортировке в медицинское учреждение на носилки кладут ровные доски. В случае их отсутствия к телу пострадавшего крепят лестничные шины так, чтобы их количества хватило на бока и спину человека.

После того, как пациента доставят в учреждение здравоохранения, врач должен снять шины, наложенные в период оказания первой помощи. Для того чтобы вернуть поломанным костям первоначальный вид, используют несколько тактик: вправление с последующим заключением травмированной части тела в гипс, вытяжение с помощью спицы или хирургическое вмешательство.

Источник

Внутри- и чрезкостная иммобилизация металлическими спицами (внутреннее шинирование кисти)Под «внутренним шинированием» Буннелл и Бёлер понимают фиксацию костей проведенными через них металлическими спицами. Внутрикостная и чрезкостная иммобилизация не являются новыми методами. Ламботт уже в 1907 году применял внутрикостные спицы и металлическую проволоку. Гроус в Англии в 1918 году применял фиксацию костей по этому методу. Широкое распространение данного метода фиксации связано с именем Кюнтшера.

Кемпбелл и Раш в 1949 году сообщали о новом методе иммобилизации – об эндомедуллярном способе, при котором фиксация достигается проведением спиц через основания пястных костей. В 1951 году эта техника была упрощена Марино-Цукко таким образом, что он вводил спицу в кость со стороны дистального фрагмента (у радиального края головки) сломанной пястной кости. Целесообразность этого метода доказана Саал на большом клиническом материале. За последние годы методы чрезкостной проволочной фиксации получили широкое распространение. Успех метода заключается в установлении правильных показаний и в хорошей технике. Эта методика является щадящей, доступной и приводит к хорошим результатам. Применяемые при этом металлические спицы имеют различную ширину (0,2—2,5 мм) и разнообразную форму острия. Для достижения стабильной фиксации часто против комплексно действующих сил различного направления нередко применяется несколько спиц или же две перекрещивающиеся. Они, по возможности, должны идти поперечно к направлению главных силовых линий. Фиксация спицами является чрезвычайно эффективным методом при лечении переломов костей кисти, небольших по размеру, покрытых тонким слоем мягкой ткани, благодаря чему костные отломки легко прощупываются при репозиции. Репозиция отломков костей кисти осуществляется сравнительно легко ввиду отсутствия значительной мышечной тяги на кисти. Большим преимуществом внутри- и чрезкостной фиксации является то, что при этом все суставы кисти остаются свободными. В период лечения этими методами возможно пользование кистью даже во время иммобилизации, что является весьма благоприятным для последующего восстановления функции кисти, учитывая наклонность к ригидности мелких суставов кисти. Техника внутри- и чрезкостной фиксации проста. Необходимая длина спицы измеряется на рентгенограмме или на кисти. Для введения спицы может быть использовано ручное сверло. На коже производится только небольшой разрез; мягкие ткани оттягиваются с помощью крючков. Спица вводится медленно, во избежание нагревания и связанного с ним нарушения срастания кости. Для перфорации кортикального слоя кости целесообразно применять спицу с ланцетовидным концом. Для легкого последующего удаления спицы она не должна быть очень короткой, но и не очень длинной, что ведет к развитию реактивных процессов, к перфорации кожи и нередко к ее нагноению. Продолжительность фиксации спицей составляет в среднем 4—8 недель; по истечении этого срока спица удаляется в амбулаторных условиях, что осуществляется лишь через небольшой кожный разрез. Внутри- и чрезкостная фиксация при помощи спиц Киршнера применяется в хирургии кисти чрезвычайно часто: при переломах пястных костей и фаланг пальцев, при переломе-вывихе Беннета, для фиксации при артродезе, при транспозиционных пластических операциях, при восстановительных операциях, при остеосинтезах, а также при лечении подкожного разрыва сухожилия разгибателя. В последнем случае она служит для поддержания положения переразгибания ногтевой фаланги. После остеотомии костей кисти иммобилизация описанным методом тоже может дать хорошие результаты.

Штрели сообщает о 487 случаях фиксации методом металлических спиц после операций на кисти. Весьма целесообразна иммобилизация методом перекрестных спиц при переломах фаланг пальцев. При переломах костей кисти и пальцев Саал применяет всегда метод фиксации спицами. При лечении 36 случаев переломов костей кисти этим методом Клайфорд получил осложнение всего лишь у одного больного, а именно, воспаление над концом гвоздя. Бёлер, Пратт, Кескеллс и другие описывают случаи фиксации двумя перекрещенными спицами при подкожном разрыве сухожилия разгибателя в области концевой фаланги. Авторы отмечают, что при этом способе фиксации легко обеспечить положение переразгибания. Ими же получены хорошие результаты при применении метода для лечения свежих переломов. Шинк, при изолированном разрыве сухожилия глубокого сгибателя в основном суставе пальца, в дополнение к тенодезу производит артродез с помощью временной фиксации спицами. Данный способ фиксации, наряду с преимуществами, обладает и некоторыми недостатками, на которые указывал Фюши. Кости кисти, как правило, хорошо переносят этот способ иммобилизации, однако металлическая спица все же является инородным материалом, и, как показывает опыт Фюши, пястные кости относительно хуже остальных костей реагируют на остеосинтез эндомедуллярного типа. По данным Фюши, среди 28 больных с переломами пястных костей, у которых репозиция проводилась оперативным путем, а иммобилизация методом фиксации спицами, у 4-х больных отмечалась вазомоторная реакция, напоминающая синдром Зудека, а у трёх больных наступило ограничение сгибания. Тут же следует отметить, что результаты во многом зависят от техники хирурга.

Внутри- или чрезкостная фиксация проведена нами у 37 больных. А именно: По нашему опыту, метод фиксации спицами приводит к хорошим функциональным результатам. Однако следует отметить, что применение его допустимо при наличии соответствующих показаний и при достаточном навыке хирурга. В наших случаях ни разу не наступило нагноение, однако у двух больных наблюдалось искривление введенной спицы и у одного больного спица сломалась. На основании собственного опыта мы пришли к выводу, что стабильная фиксация, избежание искривления и перелома спиц могут быть достигнуты при применении двух перекрещивающихся спиц. – Также рекомендуем “Методы эластического шинирования кисти (активная иммобилизация)” Оглавление темы “Методы иммобилизации кисти”:

|

Источник