Наложение повязок на переломы нижних конечностей

Нижние конечности – часть опорно-двигательного аппарата человеческого тела, на который ежедневно приходится значительная часть всех физических нагрузок, а также воздействие опасных травмирующих факторов. Ушибы, синяки, вывихи, переломы, растяжения, воспалительные процессы и разрывы тканей – с этим может столкнуться любой человек, даже крайне далёкий от спорта или тяжёлой физической работы.

Травмирование ног обычно не представляет серьёзной угрозы для человеческой жизни, но может стать причиной инвалидизации, потери способности самостоятельно передвигаться и обслуживать себя в быту.

Чем опасны травмы

Безусловно, для каждого человека способность ходить, бегать, твёрдо и уверенно передвигаться на собственных ногах очень ценна и важна. Если человек теряет мобильность, он не может жить полноценной жизнью, выполнять привычные бытовые дела, работать на должностях, которые требуют определённой физической активности.

Травмы ног и области таза – одна из причин, которые могут способствовать инвалидизации человека и потере им возможности ходить, двигаться, бегать. Травмами нижних конечностей называются возникающие из-за механического воздействия состояния, когда целостность мышц, связок, суставов, костей, кожных покровов нарушается, когда части суставного аппарата меняют своё расположение и не могут нормально взаимодействовать.

Поражения нижних конечностей, в общем, делятся на две группы – на закрытые и открытые. Первые представляют для человека наибольшую опасность, так как их невозможно увидеть и оценить при визуальном осмотре – повреждение находится под сохранившими целостность кожными покровами. Оно может представлять собой разрывы тканей, переломы, вывихи, реже – размозжение мышц и связок.

Открытые раны и травмы подразумевают, что кожа в месте повреждения также надорвана, разрезана или размозжена, и все внутренние повреждения можно рассмотреть. Особенно актуален этот принцип деления для тех, кто оказывается в ситуации, когда нужно оказывать первую помощь пострадавшим во время аварий, стихийных бедствий, несчастных случаев, так как даже отсутствие явных внешних признаков поражения не являются гарантией того, что с человеком всё в порядке.

Какими бывают травмы нижних конечностей? Все они дифференцируются по характеру нарушения, которое они вызывают в организме.

Наиболее распространены:

- ушибы и синяки;

- вывихи;

- переломы;

- разрывы и растяжения;

- размозжение тканей;

- разрыв мениска.

Характеристика травм нижних конечностей

Ушиб, сопровождающийся появлением отёка, синяка и болевых ощущений считается самым щадящими из всех типов повреждений нижних конечностей. Он может возникать после падения или резкого удара. При этом нарушается целостность сосудов в коже, появляется кровоподтёк, который со временем меняет свой цвет. Кроме того, ушиб мягких тканей может сопровождать и более опасные повреждения – переломы, разрывы.

Вывих сустава – патологическое состояние, при котором части сустава, чаще всего, суставная головка, покидают своё привычное “местонахождение”, например, головка выходит за пределы вертлужной впадины.

Такие травмы происходят из-за того, что человек производит резкое и нетипичное движение, которое выходит за пределы функциональной возможности сустава, а также из-за ударов и поднятия тяжестей.

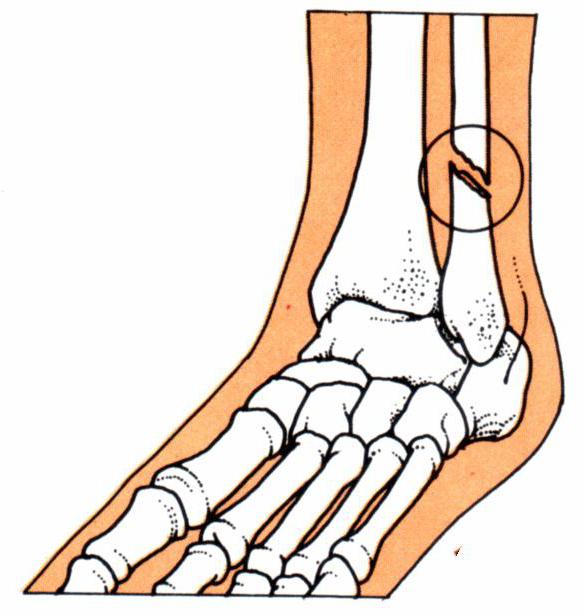

Перелом кости представляет собой появление в ней трещины или разлома, которое может сопровождаться распределением осколков кости в ране. Переломы бывают закрытыми и открытыми – в первом случае, кожа остаётся целой, а во втором кожные покровы разрубаются или разрезаются торчащими осколками кости или в результате механического воздействия. Человек чувствует сильную боль, у него отекает место перелома, нарушается кровообращение. Двигаться и наступать на больную ногу становится крайне сложно из-за болевых ощущений.

Разрывы и растяжения тканей, связок, мышц возникают из-за резких форсированных движений, которые превышают способность сустава выдерживать нагрузки. Часто с такими травмами сталкиваются спортсмены, но и простые обыватели не застрахованы от болезненного и опасного повреждения. Особенно ему способствуют чрезмерные перегрузки, занятия в тренажёрном зале без соблюдения правил выполнения упражнений и техники безопасности.

Размозжение тканей происходит в результате сильного удара – в результате нарушается их нормальная структура и жизнеспособность, кровообращение и обменные процессы. Такие раны опасны высокой вероятностью развития инфицирования и воспаления, они долго и плохо заживают.

Мениск – структурный элемент суставного аппарата, который служит для стабилизации его составляющих частей. Наиболее частые причины появления разрыва мениска – спортивные нагрузки. Однако не только спортсмены могут с ней столкнуться – у пожилых людей с артрозом также нередко случается разрыв этого суставного элемента. Такое состояние опасно для человека, так как вызывает воспалительный процесс, повышение температуры, блокаду сустава, сильные боли, ухудшение подвижности.

Что делать при травмах

Вывихи бедра, в основном, характерны для молодых людей и людей среднего возраста. У пожилых в аналогичных ситуациях возникает перелом шейки кости бедра. Вывих можно определить по неестественному положению конечности, кроме того, если вывих сильный, его можно прощупать при пальпации. У поражённого отмечается невозможность осуществлять активные движения, в то же время пассивная двигательная активность ограничена, а сустав реагирует на неё пружинистым сопротивлением.

Первая помощь при вывихе бедра имеет такой алгоритм:

- пострадавшего нужно осмотреть, оценить его общее состояние и наличие других повреждений;

- если у человека присутствует кровотечение, нет пульса и дыхательной активности, необходимо осуществить соответствующие реанимационные меры;

- если человек находится в сознании, в первую очередь, его нужно аккуратно уложить на спину на ровную твёрдую поверхность;

- для транспортировки больного в медицинское учреждение обязательно необходимо иммобилизировать повреждённый сустав – для этого накладываются шины и специальные повязки;

- вправлять вывих самостоятельно строго запрещено.

Переломы шейки бедренной кости чаще всего встречаются у женщин, а также пожилых людей. Поражённого пронзает сильная боль, которая усиливается при попытке двигать ногой в области бедра. При этом нога как бы вывернута наружу. Область тазобедренного сустава отзывается болью при пальпации. Переломы такого типа могут иметь различные разновидности, в зависимости от особенностей расположения повреждения кости.

После первичного осмотра поражённого, необходимо произвести транспортную иммобилизацию места перелома посредством наложения повязки или шины.

Любые изменения положения кости, вытяжение, вправление осколков или удаление их из раны самостоятельно недопустимы.

Ещё один тип переломов – чрезвертельные переломы бедренной кости, возникающие из-за падения на бок и сильного удара в области большого вертела. Повреждённая нога полностью ложится на плоскость под больным наружной поверхностью, если он при этом лежит на спине. В таком случае на повреждённое место накладываются шины (лестничные или шина Дитерихса) – так больного можно транспортировать в медицинское учреждение.

Переломы диафиза и мыщелков бедренной кости вызывают насильственные выворачивания конечности в неестественных позах, связанные с сильным и резким механическим воздействием. Ушибы коленного сустава возникает в результате падения на колено, или сильного удара по нему тяжёлыми предметами. У поражённого возникает отёк, боли и затруднения при ходьбе. В качестве первой помощи больному накладывается фиксирующая повязка и холод. Медицинская помощь при повреждении мениска, в том числе, первая помощь, напрямую связана с наложением повязок на коленный сустав – таким образом удаётся добиться его обездвиживания.

Кроме того, что повязки на нижние конечности накладываются как мера оказания первой помощи, чтобы иммобилизовать место повреждения, они могут применяться и в качестве лечения, назначенного доктором после диагностики и установки диагноза. Также повязки позволяют избежать заражения раны, если они выполнены с соблюдением требований стерильности. Перевязочный материал, пропитанный лечебными мазями и препаратами, ускоряет заживление ран и уменьшение отёков.

Типы повязок, применяемых для нижних конечностей

Основные типы перевязок могут накладываться на отдельные части ноги, или на всю конечность целиком.

Если необходимо забинтовать только большой палец, повязка накладывается спиральным ходом. Фиксирующие туры обходят лодыжку по кругу в области голеностопного сустава. Далее бинт ведётся по тыльной части стопы к дистальной фаланге первого пальца. С этого места палец покрывают спиральными турами до основания, а бинт через тыл стопы возвращают в область голеностопного сустава, где повязка фиксируется циркулярным ходом.

Колосовидная повязка на палец применяется реже. Она накладывается аналогично технике наложения на палец руки. Если необходимо забинтовать все пальцы, большой бинтуется отдельно, а остальные закрываются вместе со стопой.

Повязка на всю стопу начинается с кругового хода бинта в области лодыжки. Стопу несколько раз обводят по бокам, перекрывая пятку и пальцы. Такие ходы не должны быть слишком тугими, чтобы не вызывать сгибание пальцев. Далее, от кончиков пальцев, стопа бинтуется по спирали или колосовидно.

Перевязка стопы без пальцев начинается с наружной стороны стопы, если это правая нога, с внутренней – если поражена левая нога. Вдоль края стопы от пятки к пальцам проводится бинт до основания пальцев. По тыльной стороне стопы повязку направляют к внутреннему краю стопы, где она делает круговой ход до подошвы. Далее бинт возвращается на тыльную поверхность, по косой пересекая предыдущий слой бинта. Проведя перекрест, бинт направляют вдоль внутреннего ребра стопы, накладывая его как можно ниже до пятки. Бинт обходит её сзади, а дальше ходы повторяются, при этом каждый следующий тур кладётся выше предыдущего. Перекрещения накладываются постепенно всё ближе к голеностопному суставу. Фиксирующие ходы обводятся вокруг лодыжки.

Крестообразная перевязка фиксирует голеностопный сустав. Бинт закрепляет вокруг голени, по косому направлению ведут по тыльной части стопы, делают полукружный ход на подошве стопы. Далее бинт возвращается на тыльную поверхность стопы и перекрещивается с предыдущим ходом бинта. Такой 8-образный ход повторяется и постепенно доводится до основания стопы. Там повязку закрепляют круговыми ходами.

Повязка на пятку, или черепашья повязка, начинается с круговых пяточных ходов. Дальше туры проходят выше и ниже первого тура. Их укрепление происходит косым ходом по боковой поверхности пятки, идущим сзади наперёд с переходом на подошву и тыльную часть стопы, а также на голеностопный сустав и вниз на стопу. Перекрёсты делаются на тыльной части сгиба.

Черепашья повязка на коленный сустав налагается в согнутом состоянии сустава. Она может проводится по сходящейся и расходящейся схеме. Расходящаяся повязка начинается с кругового хода посередине сустава. Дальше ходы проводятся выше и ниже первого, при этом каждый следующий расходится всё больше, постепенно перекрывая весь сустав. Перекрещение ходов происходит в области подколенной впадины. Фиксирующие туры проводятся вокруг бедра.

Черепашья сходящаяся повязка начинается с туров выше и ниже сустава, которые перекрещиваются в подколенной впадине. Каждый следующий ход сходится ближе к центру сустава. Закрепляющий ход проводится на уровне середины сустава.

На бедро накладывается спиральная или циркулярная повязка. Для того, чтобы обеспечить их наибольшую фиксацию, применяется клеол, а также проделываются несколько восьмиобразных тура через тазобедренный сустав на живот и таз.

Колосовидная повязка актуальна для иммобилизации тазобедренного сустава. Больному нужно приподнять таз, оперев его на здоровую ногу, или поставив под крестец подставку. Больная нога должна быть выпрямлена, иначе бинт при выравнивании ноги будет передавливать нервно-сосудистый пучок в паху, из-за чего поражённый будет чувствовать боли.

На культю могут накладываться возвращающиеся повязки, охватывающие конец и основание самой культи.

Перевязка нижних конечностей является не только мерой первой помощи для пострадавших с травмами ног (суставов, костей, связок, мышц), но также может применяться и далее, для лечения пострадавшего. Бинтование может производиться разными способами, в зависимости от видов повязок и повреждений – колосовидными и спиральными, косыночными и контурными, а также компрессионными техниками. Наложение гипсовых повязок и лонгет – сложная лечебная манипуляция, которую может осуществлять только травматолог с целью ускорения заживления травм, в то время как наложение первичных повязок может быть элементом первой помощи пострадавшим при авариях, несчастных случаях и падениях.

Больше свежей и актуальной информации о здоровье на нашем канале в Telegram. Подписывайтесь: https://t.me/foodandhealthru

Источник

Существует несколько повязок, накладываемых на ноги: жесткие (шина и гипс) и мягкие. Повязка на ногу различается по месту наложения: на стопу, на щиколотку, на голень, на колено; и по назначению.

Повязка на ногу, виды по назначению

Различают мягкие повязки нескольких видов.

Давящие, используемые для остановки имеющегося кровотечения.

Защитные, используемые в качестве профилактики попадания в рану болезнетворных микробов и развития вторичной инфекции. А также – повязки, защищающие от влияния внешней среды – от травм одеждой и обувью.

Иммобилизирующие при повреждении костей и суставов для обездвиживания конечности.

Корригирующие – для исправления имеющейся деформации суставов.

Как накладывается повязка на ногу при повреждении

Существуют общие правила бинтования нижних конечностей.

Перед манипуляцией следует придать пострадавшему наиболее комфортное и функциональное положение для максимального снижения болевых ощущений в последующем.

Обеспечить конечности неподвижность, разогнув ее в тазобедренном и коленном суставе на 180 градусов или согнув в голеностопе на 90 градусов (по возможности).

Используя имеющуюся мебель (стол или стул), поместить поврежденную часть ноги как можно выше, желательно на уровне грудной клетки оказывающего помощь.

Во время наложения повязки постоянно следить за состоянием пострадавшего: при явном ухудшении следует ослабить натяжение бинта и изменить направление витков.

Ширина используемого бинта зависит от места поражения и может составлять от 10 до 14 см.

Свободный конец бинта следует держать в левой руке, сам бинт – в правой.

Сначала делают пару – тройку фиксирующих витков.

Бинт надо вести слева направо так, чтобы последующий слой закрывал предыдущий приблизительно наполовину. Для удобства движения бинт на сгибах перегибают.

По окончании бинтования концы закрепляют.

Виды повязок на ногу

Вид повязок зависит исключительно от места повреждения.

Спиральная повязка на голень

Делается с перегибами, накладывается на голень. Так как голень имеет коническую форму, данная повязка является при ее повреждении наиболее удобной.

Бинтование начинается с двух-трех закрепляющих витков в нижней трети голени, непосредственно над лодыжками, бинтуют спирально, делая перегибы и поворачивая бинт. Дойдя до верха голени пониже колена, повязку укрепляют.

Черепашья повязка на колено

Существует два вида такой повязки:

- Сходящаяся – травмы непосредственно колена,

- Расходящаяся – травмы рядом расположенных мышц и связок.

Сама техника бинтования – одинакова, отличие – только в месте начала бинтования:

- при сходящейся – выше или ниже колена,

- при расходящейся – в центре коленного сустава (по выступающему надколеннику).

Повязка выполняется в виде цифры 8 с перекрестом под коленом сзади. Каждый виток бинта закрывает предыдущий на половину ширины. Колено перед манипуляцией следует согнуть под углом 120 градусов.

Колосовидная повязка на стопу

Такой вид бинтования используется при повреждениях или заболеваниях стопы для фиксации или удержания нужного лекарственного средства на тыле или подошве стопы. Оставить свободными пальцы!

Начинают бинтовать с тыла стопы по выступающей части пяточной кости, сделав бинтом несколько круговых витков. Потом направляют его по наружной поверхности (при ранении правой стопы) или внутренней (левой), затем – наискось по тыльной части к основанию большого пальца (правая стопа) или мизинца (левая).

После полного витка вокруг стопы ведут бинт на тыльную сторону к основанию мизинца на правой стопе или же большого пальца на левой. Пересекают предыдущий виток и идут к пятке. Обходят ее сзади с повтором восьмиобразных витков со смещением их в сторону голеностопа. Сделав 2 – 3 круговых витка на голени над лодыжками, закрепляют кончики повязки.

Крестообразная повязка на стопу

Накладывается на стопу для фиксации сустава при повреждении связок или сустава. Надо поставить стопу на ровную поверхность так, чтобы между ней и голенью угол составлял 90 градусов.

Над лодыжками оборачивают бинт несколько раз для закрепления, затем ведут по тыльной стороне наискось к боку стопы – снаружи на левой стопе и внутри на правой.

Делают круговой виток наискось и вверх, чтобы он пересекал предыдущий, и идут к голени. Снова делают круговой оборот бинтом и опять – восьмиобразный виток. И так – до 5 – 6 раз: это дает возможность надежно фиксировать сустав. Сделав пару круговых витков на голени, фиксируют конец бинта.

Возвращающаяся повязка на стопу

Накладывается на стопу в случаях, когда нужно закрыть не только ее, но и пальцы ног. Бинтовать начинают с голени в ее нижней трети, постепенно переходя на стопу: при перевязке правой стопы – со стороны внутренней лодыжки и со стороны наружной при повреждении левой.

Идут по боку стопы непосредственно к большому пальцу, потом по другой стороне – к пяточной кости и пальцам ноги. Производят 2 – 3 оборота по боку стопы к большому пальцу, а от него – по противоположному боку к пяточной кости, оттуда – к кончикам пальцев ног, каждый раз накладывая бинт по спирали и двигаясь к низу голени. Делают так несколько раз. Концы повязки закрепляют.

Источник

Попасть в чрезвычайную ситуацию может каждый человек. И в этом случае знания правил оказания первой медицинской помощи могут спасти жизнь. Главное – сохранять ясность мышления и не пытаться выполнить манипуляции, для которых нужна специальная подготовка.

Правила оказания ПМП

Задача человека, который оказывает первую помощь – не сделать хуже пострадавшему, чем ему есть сейчас. Он должен облегчить боль и обеспечить покой поврежденному участку. Это основная задача первой медицинской помощи (ПМП) при переломах.

В первую очередь необходимо оценить тяжесть состояния пострадавшего и обнаружить место травмы. Затем, при необходимости, остановить кровотечение. До прибытия квалифицированной помощи не рекомендуется перемещать человека, особенно если у него перелом позвоночника или есть повреждения внутренних органов. В некоторых чрезвычайных ситуациях эвакуация с места происшествия жизненно необходима. В этом случае используют жесткие носилки или щиты.

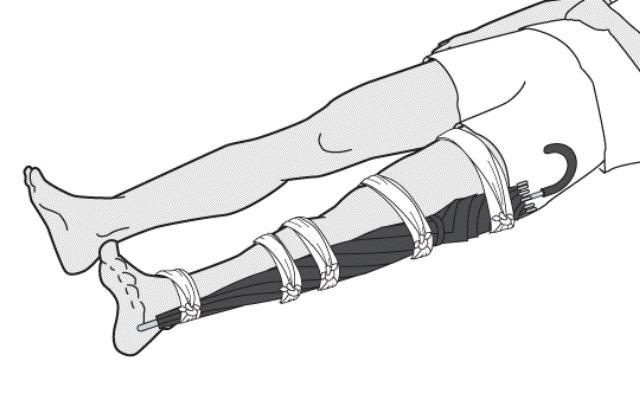

Изолированная травма требует несколько иного подхода. Необходимо иммобилизировать поврежденную конечность шиной, придав ей наиболее физиологичное положение. Обязательно нужно зафиксировать сустав перед и после перелома. Если нет других жалоб, то пострадавшего перевозят в лечебное учреждение.

Открытый или закрытый перелом?

ПМП при переломах зависит от формы, вида и тяжести повреждения. Во время осмотра пострадавшего нужно определить вид перелома, так как в зависимости от этого первая помощь будет несколько отличаться. Постановка любого диагноза основывается на определенных критериях. В случае перелома существуют относительные и абсолютные признаки, свидетельствующие о наличии травмы.

Относительные признаки:

- Боль. При постукивании, попытке изменить положение поврежденной конечности возникает дискомфорт.

- Отек. Скрывает картину перелома, является частью воспалительной реакции на повреждение, сдавливает мягкие ткани и может перемещать костные отломки.

- Гематома. Указывает на то, что в месте травмы была нарушена целостность сосудистой сети.

- Нарушение функции. Проявляется в ограничении подвижности или неспособности выдерживать привычную нагрузку.

Абсолютные признаки:

- Странное, неестественное положение кости, ее деформация.

- Присутствие подвижности там, где ее никогда не было.

- Наличие крепитации (пузырьков воздуха) под кожей.

- При открытом переломе невооруженным глазом видны повреждения кожи и костные отломки.

Вот так без применения сложной техники можно определить наличие и вид перелома.

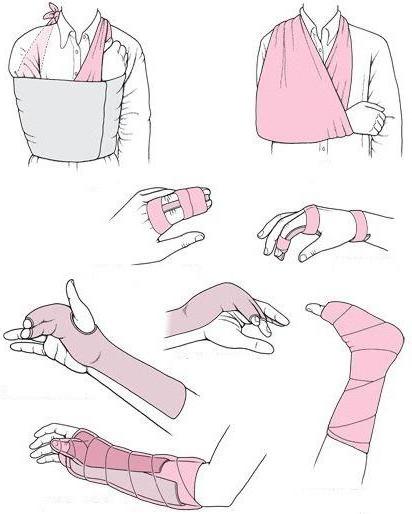

Перелом костей верхней конечности

ПМП при переломах предплечья заключается в придании конечности правильного положения и фиксирования ее к туловищу. Для этого нужно согнуть руку в локте так, чтобы получился прямой угол, и прижать ладонь к груди пострадавшего. Для накладывания шины выбирайте материал, который длиннее, чем предплечье вместе с кистью. Ее закрепляют на конечности в представленном положении, затем подвешивают руку на повязке, представляющей собой кусок ткани, связанный кольцом и перекинутый через шею, чтобы исключить возможную нагрузку.

Перелом плеча требует несколько иной тактики. Положение конечности придается тоже под углом девяносто градусов, но шин накладывают две:

- снаружи плеча так, что бы она опускалась ниже локтя;

- по внутренней поверхности руки от подмышечной впадины до локтевого сгиба.

Шины сначала прибинтовывают по отдельности, а затем закрепляют вместе. Руку также необходимо подвесить на ремень, косынку или любой кусок материи, который есть под рукой. Перевозить пострадавшего до больницы нужно только сидя.

Перелом костей нижней конечности

Для того чтобы оказать ПМП при переломах ног, нужно запастись большим количеством длинных и широких шин (досок, штакетин и т. п.). Иммобилизуя конечность при переломе бедра, первая шина должна идти снаружи, верхним концом упираясь в ямку подмышки, а другим – доходя до стопы. Вторая шина идет от промежности к ступне, несколько выступая за нее. Каждая из них прибинтовывается отдельно, а затем вместе.

Если материалы для шины отсутствуют, то пострадавшую конечность можно прибинтовать к неповрежденной ноге.

Перелом голени требует такой же фиксации, как и перелом бедра. В больницу пострадавшего доставляют исключительно лежа.

Переломы ребер и челюсти

Так как при переломе ребер фиксировать их не к чему, то на грудную клетку накладывается тугая опоясывающая повязка. Пострадавшему рекомендуют дышать исключительно при помощи мышц живота, не нагружая грудную клетку. Если бинтов не хватает, можно использовать куски ткани или шарфы. Важно, чтобы человек ни в коем случае не ложится, так как острые отломки ребер могут повредить легкие, сердце, проткнуть диафрагму.

Перелом челюсти – чаще всего результат драки или падения. Поэтому вполне обоснованно можно предположить наличие у пострадавшего еще и сотрясения мозга. Первая помощь в данном случае заключается в том, чтобы прикрыть рот человека, дать ему анальгетики и зафиксировать челюсть повязкой, завязав ее концы на макушке. Главное – следить за положением языка, чтобы он не перекрывал дыхательные пути. Если пострадавший без сознания, то необходимо уложить его на бок либо лицом вниз. Транспортная иммобилизация при переломах головы должна быть в горизонтальном состоянии. Это поможет избежать нагрузки на поврежденные кости и предотвратить асфиксию.

Первая помощь при открытом переломе

ПМП при открытом переломе должна быть оказана как можно быстрее. В такой ситуации риск развития осложнений, таких как болевой шок, коллапс, массивное кровотечение значительно возрастает.

Поэтому алгоритм действий такой:

- Осмотреть пострадавшего и оценить его состояние.

- Дать ему обезболивающее средство для предотвращения травматического шока.

- Обработать кожу вокруг раны раствором перекиси, йодом или любым другим антисептиком.

- Стерильной марлевой салфеткой аккуратно осушить дно и края раны.

- Сложенный в несколько раз стерильный бинт наложить на рану, но не прижимать.

- Произвести иммобилизацию из подручных средств.

- Ни в коем случае не вправлять отломки!

- Вызвать бригаду скорой помощи.

ПМП при закрытом переломе будет иметь аналогичные этапы, за исключением тех пунктов, где говорится об обработке раны.

Иммобилизация

Иммобилизация – это обездвиживание поврежденной части тела. Она обязательно производится при переломах костей и суставов, разрыве нервных и мышечных волокон, ожогах. Из-за боли пациент может совершать резкие движения, которые могут усугубить его повреждения.

Транспортная иммобилизация заключается в придании пострадавшему неподвижности в то время, пока его доставят до лечебного учреждения. Так как во время движения некоторая тряска неизбежна, хорошая фиксация больного позволяет избежать усугубления ситуации.

Существуют правила, при соблюдении которых наложение шины пройдет наименее болезненно для пострадавшего.

- Шина должна быть достаточно большая, чтобы фиксировать сустав выше и ниже места перелома. А при повреждении бедра обездвиживают всю ногу целиком.

- Формируют шину либо на здоровой конечности пострадавшего, либо на себе, чтобы не доставлять больному дополнительных неудобств.

- Наложение шины производят поверх одежды, чтобы избежать инфицирования раны.

- Чтобы избежать пролежней в местах близкого расположения кости к коже, под шину кладут мягкий материал.

- Шину не фиксируют с той стороны, где выступает сломанная кость, потому что вправлять ее до прибытия в больницу категорически запрещено.

Виды медицинских шин

Шина медицинская может быть нескольких модификаций, в зависимости от цели ее использования. Существуют шины-протезы, которые и удерживают пострадавший участок в одном положении, и замещают недостающий участок кости.

Выделяют следующие виды иммобилизационных шин:

- Шина Крамера – это решетка из тонкой проволоки, которая сверху покрыта несколькими слоями бинта или мягкой ткани. Каркасу можно придать любую форму, которая необходима в конкретном случае, это делает ее универсальной.

- Шина Дитерихса – представляет собой две деревянные доски с просверленными в них отверстиями, через которые протянуты ремни или ткань. Еще в набор входит небольшая плоская втулка, которая вставляется в отверстие, фиксируя шину на нужном уровне.

- Пневматическая шина медицинская – это герметичная камера, внутрь которой укладывается травмированная конечность. Затем между ее стенками нагнетается воздух, и часть тела надежно фиксируется.

- Шина Шанца – это воротник-фиксатор, применяющийся при заболеваниях позвоночника, а также для профилактики смещения шейных позвонков во время травм спины.

ПМП при кровотечениях

Кровотечение – это следствие нарушения целостности стенки сосуда. Оно может быть наружным или внутренним, артериальным, венозным или капиллярным. Умение останавливать кровь необходимо для выживания человека.

ПМП при кровотечениях подразумевает соблюдение некоторых правил.

- Промывать кровоточащую рану нужно только в том случае, если в нее попали едкие или ядовитые вещества. В случае иных загрязнений (песок, металл, земля) промывать поврежденный участок водой нельзя.

- Ни в коем случае не смазывайте рану. Это препятствует заживлению.

- Кожу вокруг раны механически очищают и обрабатывают раствором антисептика.

- Нельзя прикасаться руками к открытой ране или убирать сгустки крови, так как эти тромбы сдерживают кровотечение.

- Удалять из раны инородные тела может только врач!

- После наложения жгута необходимо сразу вызвать скорую помощь.

Наложение повязки

Повязка накладывается непосредственно на рану. Для этого используют стерильный бинт или чистую ткань. Если вы сомневаетесь в стерильности материала, то лучше накапать на него йодом так, чтобы пятно получилось больше раны. Поверх ткани кладут валик из бинта или ваты и туго его прибинтовывают. При грамотном наложении повязки кровотечение останавливается, и она не намокает.

- Внимание: при открытом переломе и выступающей кости туго бинтовать и вправлять кость запрещено! Достаточно приложить повязку!

Наложение жгута или закрутки

Жгут кровоостанавливающий может стать как помощью в борьбе с кровотечением, так и усугубить тяжесть состояния пострадавшего. К этой манипуляции прибегают только в случае очень сильного кровотечения, которое нельзя остановить другими методами.

Если под рукой нет медицинского резинового жгута, то подойдет обычный тонкий шланг. Для того чтобы не прищемить кожу, можно наложить закрутку на одежду (рукав или штанину) либо подложить кусок любой плотной ткани. Конечность жгутом обматывают несколько раз, так чтобы витки не нахлестывались друг на друга, но и зазоров между ними тоже не было. Первый – самый слабый, а с каждый последующим необходимо затягивать сильнее. Жгут кровоостанавливающий можно завязывать, когда кровь перестанет идти. Обязательно нужно записать время накладывания жгута и закрепить его на видном месте. В теплое время года держать его можно до двух часов, а в холодное – только час.

Источник