Наложение лестничной шины при переломе плеча

Показания: перелом, вывих плеча.

1. Усадить пациента лицом к себе, успокоить.

2. Объяснить ход предстоящей манипуляции.

3. Разрезать одежду по шву, открыть место травмы.

4. Осмотреть место травмы, убедиться в наличии перелома или вывиха.

5. Выбрать лестничную шину Крамера: 120 см длиной, 11 см шириной.

6. Обернуть с двух сторон шину ватой и прибинтовать вату к шине.

7. Приложить шину к здоровой конечности пациента, от кончиков пальцев до локтевого сустава.

8. Убрать шину и в месте предполагаемого сустава согнуть ее под прямым углом.

9. Приложить шину к здоровой конечности и измерить от локтевого сгиба к плечевому суставу.

10. Согнуть шину в месте предполагаемого плечевого сустава под тупым углом (115С).

11. Приложить шину к здоровой конечности так, чтобы кисть предплечья и плечо было охвачено шиной, конец шины должен проходить по спине до противоположного плечевого сустава.

12. Придать поврежденной конечности физиологическое положение (по возможности руку согнуть в локтевом суставе), кисть уложить на шине в положение между супинацией и пронацией.

13. Уложить на внутреннюю поверхность смоделированной шины кисть, предплечье и, захватив свободной рукой другой конец, направить шину по задненаружной поверхности конечности через плечо, спину и до плеча противоположной стороны.

14. Вложить валик из ваты и марли в подмышечную впадину больной конечности и валик – под пальцы кисти.

15. Зафиксировать шину на конечности спиральными ходами бинта до середины трети плеча.

16. Наложить повязку «Дезо» для лучшей фиксации конечности.

НАЛОЖЕНИЕ ЛЕСТНИЧНОЙ ШИНЫ КРАМЕРА

ПРИ ПЕРЕЛОМЕ ПЛЕЧА

Алгоритм оказания неотложной помощи при переломе бедра.

1. Основной принцип шинирования – фиксация трех суставов. Иммобилизация может осуществляться любыми подручными средствами или специальными транспортными шинами.

2. Импровизированные шины изготавливают из картона, дерева, металлических трубок.

3. Перед наложением такую шину обертывают ватой, затем фиксируют бинтом. Укрепление шины на конечности производят бинтами, косынками, ремнями.

4. При переломе бедра наиболее удобна шина Дитерикса, которая обеспечивает иммобилизацию конечности, умеренное вытяжение костных отломков. При наложении шины вначале плотно прибинтовывают подошву к стопе пострадавшего, затем закрепляют боковые планки под мышкой и в области паха, а за стопу производят вытяжение периферического отломка – этим достигают надежной иммобилизации.

5. Можно использовать пневматические шины. Надувную шину разворачивают, помощник производит вытяжение ноги за

стопу и слегка ее приподнимает, а врач протягивает полотнище шины под ногой до ягодицы.

6. Шину застегивают на молнию и надувают.

7. Также при переломе бедра можно использовать шины Крамера, соединяя их между собой. Накладывают их с наружной, внутренней и задней стороны. Иммобилизация трех суставов является обязательной.

8. Транспортировка производится на носилках (в горизонтальном положении) в травматологическое отделение стационара.

Алгоритм наложения шины Крамера при переломе голени.

Показания: перелом голени, вывих коленного сустава.

1. Уложить пациента на спину, успокоить.

2. Объяснить ход предстоящей манипуляции.

3. Разрезать одежду по шву, открыть место травмы.

4. Осмотреть место травмы, убедиться в наличии перелома или вывиха.

5. Выбрать лестничную шину Крамера: первую – 120см длиной, 11 см шириной, две шины – длиной 80см, шириной 8 см.

6. Обернуть с двух сторон шины ватой и прибинтовать вату к шине.

7. Приложить конец шины к стопе здоровой конечности пациента, от пальцев к пятке.

8. Согнуть в области пятки под прямым углом.

9. Уложить ногу на подготовленную шину: 1 шина проходит по стопе, задней поверхности голени до средней трети бедра, 2 шина проходит по наружной поверхности голени, 3 – проходит по внутренней поверхности голени.

10. Зафиксировать шины на конечности спиральными турами бинта.

Источник

На фельдшерско-акушерском пункте иммобилизация при переломе плеча осуществляется большой лестничной шиной (120см). Она накладывается с помощником. Кроме шины необходима вата, семь широких бинтов, косынка, булавка. Шину накладывают на одежду.

Этапы выполнения транспортной иммобилизации переломов плечевой кости лестничной шиной Крамера:

на шине отмеряют расстояние от кончиков пальцев до локтя (по больному); в этом месте ее перегибают под прямым углом;

под локтевым отростком локтевой кости шину моделируют так, чтобы предупредить возможность образования пролежней от поперечных планок шины;

после по больному шина моделируется по плечевому суставу так, чтобы она со средины плеча отклонялась кпереди, легла на плечевой сустав спереди и сверху и затем шла сзади вниз к позвоночнику;

поперечные проволочки хирург немного изгибает кзади большим пальцем, придавая шине форму желоба; по внутренней поверхности ее прокладывают ватой, ком ваты вставляют в карман локтевого изгиба шины. Вату прибинтовывают к шине широким бинтом. Шина готова для наложения на больного;

в подмышечную впадину больного вставляют ком ваты величиной с кулак, завернутый в марлю;

шину накладывают на руку больного; предплечье и кисть должны лежать на шине, чтобы ладонь смотрела на больного;

шину фиксируют длинными вязками бинта к туловищу и поврежденной руке (для этого их привязывают к позвоночному краю шины, проводят сзади и спереди здорового плечевого сустава, перекрещивают между собой в подмышечной впадине, затем проводят вокруг груди спереди и сзади, вновь перекрещивают при тугом натяжении вязок, проводят вокруг поврежденного плеча и завязывают на наружной стороне шины);

шину прибинтовывают к руке и туловищу шестью широкими марлевыми бинтами, накладывают косынку, фиксируют двумя марлевыми бинтами-лямками оба конца шины.

70 – Гонартроз. Диагноз. Классификация. Протокол лечения.

Гонартроз (артроз коленного сустава, остеоартроз коленного сустава, деформирующий артроз коленного сустава)- это дегенеративно-дистрофическое заболевание коленного сустава, характеризующееся прогрессивным разрушением хрящевой ткани, деформацией сустава и нарушением его функции.

По патогенезу:

Первичный или идиопатический гонартроз – причина развития такого артроза не известна. Первичный гонартроз чаще встречается у пожилых пациентов, в основном двусторонний процесс.

Вторичный гонартроз – артроз коленного сустава, возникший в результате предшествующей (или на фоне) патологии коленного сустава(травма коленного сустава, нарушение развития, на фоне заболеваний коленного сустава инфекционных или системных и др.). Вторичный гонартроз встречается в зависимости от причины его возникновения практически в любом возрасте, он чаще односторонний.

Клинически различают стадии:

Гонартроз первой стадии характеризуется начальными проявлениями заболевания. Больных на данной стадии периодически беспокоит тупая боль, в глубине коленного сустава появляющаяся после длительной ходьбы или другой нагрузки на суставы. Иногда коленные суставы опухают, после чего самостоятельно симптоматика исчезает. Коленные суставы на данной стадии НЕ деформированы.

Гонартроз второй стадии характеризуется нарастанием симптоматики появившейся в первой стадии. Болевой синдром становится более продолжительным и интенсивным. Больные отмечают появившийся хруст в суставе при движении коленом. Многие жалуются на скованность в суставах по утрам, которая проходит после непродолжительной ходьбы. На данной стадии больные периодически пользуются анальгетиками. Имеется незначительное ограничение сгибания и разгибания в коленном суставе. Сустав увеличен в объеме дефигурирован.

Гонартроз третьей стадии, характеризуется наибольшим развитием всех симптомов присущих данному заболеванию. Болевой синдром приобретает практически постоянный характер при ходьбе и в покое. Часто боль в суставе появляется при смене погоды. Походка на данной стадии болезни резко нарушена. Ограничения движений в суставе резко выряжены. Визуально коленный сустав увеличен в объеме, деформирован. Встречаются Х-образная деформация коленного сустава – вальгусная и О-образная деформация – варусная.

Диагнозгонартроз выставляется на основании жалоб пациента, данных объективного осмотра и рентгенологического исследования.

Рентгенография коленного сустава – классическая методика, позволяющая уточнить диагноз, установить выраженность патологических изменений при гонартрозе и наблюдать за динамикой процесса, делая повторные снимки через некоторое время. Из-за своей доступности и низкой стоимости она по сей день остается основным методом при постановке диагноза гонартроз. Кроме того, данный способ исследования позволяет исключить другие патологические процессы (например, опухоли) в большеберцовой и бедренной кости.

– На начальной стадии гонартроза изменения на рентгенограммах могут отсутствовать. В последующем определяется сужение суставной щели и уплотнение субхондральной зоны. Суставные концы бедренной и особенно большеберцовой кости расширяются, края мыщелков становятся заостренными.

Диагноз гонартроза выставляется только при сочетании рентгенологических и клинических признаков заболевания!!!!!!

Гонартроз – неизлечимое заболевание, однако это не означает, что его не следует лечить. Чем раньше начато лечение, тем на более продолжительное время можно замедлить прогрессирование артроза.

Лечение гонартроза: в настоящее время комплексноеи включает лечебное воздействие как на организм в целом, так и на суставы отдельно.

-Лечение требует от больного изменения образа жизни, и питания, отказ от вредных привычек и т.д.

-Больные получают курсы физиотерапевтического лечения и лечебной физкультуры.

-Ортопедическое лечение гонартроза включает использование трости при ходьбе для разгрузки больного сустава. В некоторых случаях используются специальные ортезы для разгрузки определенных отделов сустава. Применение индивидуальных стелек так же возможно.

-Медикаментозное лечение является консервативным, направленным на борьбу с развитием патологических процессов и устранения симптоматических проявлений заболевания. Обязательным является строгая фиксация поврежденного колена и введение инъекций кортикостероидов или препаратов группы НПВС в суставную сумку. На ранних этапах имеет место восстанавливающая терапия. Могут быть назначеныгиалуроновая кислота и хондропротекторы. На поздних этапах прием медикаментов предназначен для стабилизации состояния пациента и предназначен в качестве поддерживающей терапии.

-Хирургическое лечение проводятся как малоинвазивные операции по удалению омертвевших тканей, так и глобальные связанные с замещением суставов, полным или частичным. Эндопротезирование позволяет полностью справиться с гонартрозом, но имеет временный эффект. Через 10-15 лет после выполнения хирургического вмешательства потребуется замена протеза.

71- Переломы второго сегмента костей предплечья по АО/ASIF. Переломо-вывихи Монтеджа и Голиаци. Диагностика. Протокол оказания помощи на этапах лечения в мирное время.

А. – Простой перелом

А1-Простой перелом ulna(локтевой) при интактнойradius(лучеваой)

Простой

Поперечный

С вывихом головки radius (повреждение Монтеджи)

А2- Простой перелом лучевой кости при интактной локтевой

Косой

Поперечный

С вывихом в дистальном лучелоктевом суставе (повреждение Голеацци)

А3- Простой перелом обеих костей предплечья

Перелом radius в проксимальном отделе

Перелом radius в средней зоне

Перелом radius в дистальном отделе

В – Переломы с клиновидным фрагментом

В1- Клиновидный перелом локтевой кости при интактной лучевой

С интактным клином

С фрагментированным клином

С вывихом головки лучевой кости (Монтеджи)

В2- Клиновидный перелом лучевой кости при интактной локтевой

С целым клином

С фрагментированным клином

С вывихом в дистальном луче-локтевом сочленении (Галеацци)

В3- Клиновидный перелом одной кости и простой или клиновидный перелом другой кости

Клиновидный локтевой и простой лучевой

Клиновидный перелом radius и простой перелом ulna

Клиновидный лучевой и локтевой переломы

С – Сложные переломы

С1- Сложный перелом локтевой кости с простым переломом лучевой

Бифокальный при сохраненной лучевой

Бифокальный с переломом лучевой

Неправильный

С2- Сегментарный перелом лучевой кости

Бифокальный при интактной локтевой

Бифокальный с переломом локтевой

Неправильный

С3- Сложные переломы обеих костей

Бифокальные

Бифокальный перелом одной кости и неправильный – другой кости

Неправильные

Повреждение типа Монтеджи

Повреждение типа Монтеджи чаще всего возникает при отражении удара палки по поднятому вверх и согнутому под углом 90° в локтевом суставе предплечью – «парирующий» перелом, а также при падении на землю.

Различают сгибательный и разгибательный типы перелома локтевой кости с вывихом головки лучевой кости.

-При разгибательном переломе типа Монтеджи угол между отломками локтевой кости открыт в тыльную сторону, головка лучевой кости смещается в ладонную сторону. При этом может повредиться лучевой нерв.

– При сгибательном переломе головка лучевой кости вывихивается в тыльную сторону, а угол между отломками открыт в ладонную сторону. В результате мышечной тракции наступает смещение по длине.

Диагностика

Повреждение Monteggia сочетает перелом проксимального отдела локтевой кости и вывих головки лучевой кости, а также может иметь место перелом головки лучевой кости и/или шейки лучевой кости. Клинически проявляется отеком и деформацией области локтевого сустава, болезненностью при активных движениях в локтевом суставе, особенно ротационных, выраженной деформацией предплечья, болью, отёком. Часто сочетается с сосудистыми и неврологическими нарушениями, особенно повреждением лучевого нерва и его задней межкостной ветви.

Повреждение типа Галеацци

Перелом лучевой кости в средней или нижней трети диафиза с разрывом дистального радиоульнарного сочленения и вывихом головки локтевой кости возникает как от прямой, так и от непрямой травмы. Лучевая кость ломается в наиболее слабом месте (область кривизны). Фрагменты лучевой кости смещаются под углом, открытым в тыльную сторону, и наступает вывих локтевой кости в радио-ульнарном сочленении в ладонную сторону – разгибательный перелом. При сгибательном переломе угол между отломками открыт в ладонную сторону, а головка лучевой кости смещается в тыльную сторону. Этот вариант перелома Галеа-цци встречается реже.

– Клиника: В области перелома лучевой кости и лучезапястного сустава определяется деформация, обусловленная смещенными фрагментами лучевой и локтевой костей. Пальпация выявляет нарушение оси лучевой кости и смещенную в тыльно-локтевую или ладонно-локтевую сторону головку локтевой кости. Нагрузка по оси предплечья болезненна. Пронационные и супинационные движения невозможны. При надавливании на головку локтевой кости она легко вправляется и вновь выскальзывает при движениях предплечья. Для уточнения диагноза необходимы рентгенограммы предплечья в двух проекциях с захватом лучезапястного сустава.

Диагностика

При повреждении предплечья проводится рентгенография в боковой и передне-задней проекциях, с обязательным захватом лучезапястного и локтевого суставов. При этом головка лучевой кости должна быть ориентирована по отношению к головчатому возвышению плечевой кости во всех проекциях.

Протокол оказания помощи на этапах лечения в мирное время.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Источник

Признаки переломов плеча и повреждений смежных суставов:

- выраженная боль и припухлость в области повреждения;

- боль резко усиливается при движении;

- изменение формы плеча и суставов;

- движения в суставах значительно ограничены или невозможны;

- ненормальная подвижность в области перелома плеча.

Иммобилизация лестничной шиной – наиболее эффективный и надежный способ транспортной иммобилизации при повреждениях плеча.

Рис. 8. Положение пальцев кисти при иммобилизации верхней конечности

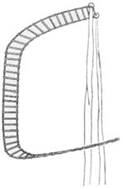

Рис. 8. Положение пальцев кисти при иммобилизации верхней конечности  Рис. 9. Подготовка шины для иммобилизации верхней конечности

Рис. 9. Подготовка шины для иммобилизации верхней конечности

Шина должна захватывать всю поврежденную конечность – от лопатки здоровой стороны до кисти на поврежденной руке и при этом выступать на 2-3 см за кончики пальцев. Иммобилизацию выполняют лестничной шиной длиной 120 см.

Верхняя конечность обездвиживается в положении небольшого переднего и бокового отведения плеча. Для этого в подмышечную область на стороне повреждения вкладывают ком ваты, локтевой сустав согнут под прямым углом, предплечье расположено таким образом, чтобы ладонь кисти была обращена к животу. В кисть вкладывают валик из ваты (рис. 8).

Подготовка шины (рис. 9):

- Измеряют длину от наружного края лопатки пострадавшего до плечевого сустава и изгибают на этом расстоянии шину под тупым углом;

- Измеряют по задней поверхности плеча пострадавшего расстояние от верхнего края плечевого сустава до локтевого сустава и изгибают шину на этом расстоянии под прямым углом;

- Оказывающий помощь, на себе дополнительно изгибает шину по контурам спины, задней поверхности плеча и предплечья.

- Часть шины, предназначенную для предплечья, рекомендуется выгнуть в форме желоба.

- Примерив изогнутую шину к здоровой руке пострадавшего, делают необходимые исправления.

- Если шина недостаточной длины и кисть свисает, ее нижний конец необходимо нарастить куском фанерной шины или куском толстого картона. Если же длина шины чрезмерна, ее нижний конец подгибают.

- К верхнему концу обернутой серой ватой и бинтами шины привязывают две марлевые тесемки длиной 75 см (рис. 10).

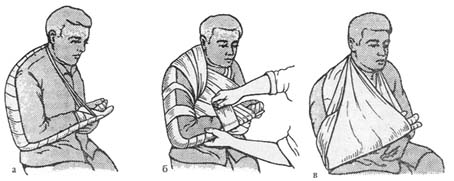

Подготовленная к применению шина прикладывается к поврежденной руке, верхний и нижний концы шины связывают тесьмами и укрепляют шину бинтованием. Руку вместе с шиной подвешивают на косынке или перевязе (рис. 11).

Для улучшения фиксации верхнего конца шины, к нему следует прикрепить дополнительно два отрезка бинта длиной 1,5 м, затем провести бинтовые тесьмы вокруг плечевого сустава здоровой конечности, сделать перекрест, обвести вокруг груди и связать (рис. 12).

Рис. 10. Лестничная шина, изогнутая для иммобилизации всей верхней конечности

Рис. 10. Лестничная шина, изогнутая для иммобилизации всей верхней конечности  Рис. 11. Транспортная иммобилизация всей верхней конечности лестничной шиной: а – прикладывание шины к верхней конечности и связывание ее концов; б – укрепление шины бинтованием; в – подвешивание руки на косынке

Рис. 11. Транспортная иммобилизация всей верхней конечности лестничной шиной: а – прикладывание шины к верхней конечности и связывание ее концов; б – укрепление шины бинтованием; в – подвешивание руки на косынке  Рис. 12. Фиксация верхнего конца лестничной шины при иммобилизации верхней конечности

Рис. 12. Фиксация верхнего конца лестничной шины при иммобилизации верхней конечности

При иммобилизации плеча лестничной шиной возможны следующие ошибки:

- Верхний конец шины достигает только лопатки больной стороны, очень скоро шина отходит от спины и упирается в шею или голову. При таком положении шины иммобилизация повреждений плеча и плечевого сустава будет недостаточной.

- Отсутствие тесемок на верхнем конце шины, что не позволяет его надежно фиксировать.

- Плохое моделирование шины.

- Иммобилизованная конечность не подвешена на косынку или перевязь.

При отсутствии стандартных шин иммобилизацию осуществляют с помощью косынки медицинской, подручных средств или мягких повязок.

Иммобилизация косынкой медицинской. Обездвиживание косынкой осуществляется в положении небольшого переднего отведения плеча при согнутом под прямым углом локтевом суставе. Основание косынки обводится вокруг туловища примерно на 5 см выше локтя и концы ее связываются на спине ближе к здоровой стороне. Вершина косынки заводится кверху на надплечье поврежденной стороны. В образовавшемся кармане удерживается локтевой сустав, предплечье и кисть.

Вершина косынки на спине связывается с более длинным концом основания. Поврежденная конечность оказывается полностью охваченной косынкой и фиксированной к туловищу.

Иммобилизация подручными средствами. Несколько дощечек, кусок толстого картона в виде желоба могут быть уложены с внутренней и наружной поверхности плеча, что создает некоторую неподвижность при переломе. Затем руку помещают на косынку или поддерживают перевязью.

Иммобилизация повязкой Дезо. В крайних случаях иммобилизация при переломах плеча и повреждении смежных суставов осуществляется путем прибинтовывания конечности к туловищу повязкой Дезо.

Правильно выполненная иммобилизация верхней конечности значительно облегчает состояние пострадавшего и специальный уход во время эвакуации, как правило, не требуется. Однако периодически следует осматривать конечность, чтобы при увеличивающемся в области повреждения отеке не наступило сдавление. Для наблюдения за состоянием кровообращения в периферических отделах конечности, рекомендуется оставлять не забинтованными концевые фаланги пальцев. При появлении признаков сдавления, туры бинта следует ослабить или рассечь и подбинтовать.

Транспортировка осуществляется в положении сидя, если позволяет состояние пострадавшего.

Читать полный конспект Первая медицинская помощь при переломах костей конечностей

Источник