Надмыщелковый перелом фото

Перелом на уровне локтевого сустава. Перелом мыщелков плечевой кости.

Перелом локтевого сустава не медицинский термин, собственно говоря в суставе может произойти вывих, разрыв связок, а ломаются кости, образующие сустав, в случае локтевого сустава это нижний конец плечевой кости или верхние концы лучевой и локтевой кости.

В этой статье мы рассмотрим один из наиболее тяжёлых переломов данной анатомической области – перелом нижней трети плечевой кости, её мыщелков, участвующих в образовании локтевого сустава.

Переломы нижней трети плечевой кости участвующей в образовании локтевого сустава, или переломы мыщелков плечевой кости является тяжёлой травмой, требующей продуманного хирургического подхода и характеризующейся сложным реабилитационным периодом и часто не удовлетворительными результатами лечения.

Переломы дистального отдела плечевой кости крайне тяжёлые, часто распростряняются на суставную поверхность, состоят из большого количества мелких осколков. В подавляющем большинстве случаев они требуют хирургического лечения, в противном случае крайне высок риск несращения, образования ложного сустава, сращения в порочном положении, посттравматического артроза сустава, контрактуры локтевого сустава.

Анатомия локтевого сустава.

Ваш локтевой сустав состоит из 3 костей: плечевой, лучевой, локтевой. В локтевом суставе осуществляется сгибание и разгибание за счёт движения локтевой кости вокруг блока плечевой кости. Также в локтевом суставе осуществляется ротация или вращение головки лучевой кости, сама лучевая кость при этом как бы перекрещивается с локтевой, при этом происходит ротация предплечья.

Собственно локтевой сустав образован нижним концом плечевой кости и верхними концами локтевой и лучевой кости.

Локтевой сустав удерживается в своём физиологическом положении благодаря архитектуре образующих его костей, суставной капсулы, которая как мешок обволакивает их суставные концы, и большого количества связок. Для переломов нижнего конца плечевой кости, включающих суставную поврехность, характерно наличие большого количества мелких фрагментов.

Такие переломы называют оскольчатыми или мультифрагментарными. В большинстве случаев происходит смещение данных фрагментов относительно друг друга.

Причины перелома нижнего конца плечевой кости.

Наиболее часто такие переломы происходят в результате трёх видов травмы: падение на локтевой сустав, прямой удар, например удар бампером через дверь при ДТП, и падение на прямую отведённую руку, при котором локтевая кость вклинивается в нижний отдел плечевой кости.

В случае когда речь идёт о низкоэнергетическом переломе при обыкновенном падении всегда возникают подозрения относительно остеопороза. Снижение костной плотности приводит к тому что для получения тяжёлого перелома требуется значительно меньшая энергия, которая при отсутствии остеопороза могла бы вызвать лишь ушиб.

Симптомы перелома нижнего конца плечевой кости.

Для переломов нижней трети плеча характерен выраженный болевой синдром. Препятствующий движениям в локтевом суставе, отёк, кровоподтёк, боль при касании, ощущение нестабильности, костный хруст, или крепитация костных отломков, а в редких случаях – выстояние костных фрагментов через кожу – открытый перелом.

При переломах мыщелков плеча существует высокий риск повреждения сосудов и нервов. По этой причине при клиническом осмотре крайне важно оценить чувствительность и пульсацию артерий на уровне предплечья и кисти. При возникновении подозрения на повреждение сосудов или нервов необходимо использовать не инвазивные методы диагностики. Такие как УЗИ. Также необходимо оценить наличие признаков возникновения и нарастания компартмент синдрома на уровне предплечья, при необходимости выполнить фасциотомию.

Внешне определяется выраженный отёк на уровне локтевого сустава и нижней трети предплечья, в первые сутки гематома может быть не видна, но она появляется и нарастает позднее, и может распространяться до пальцев кисти.

При поступлении такого пациента после наложения временной иммобилизации необходимо отправить пациента на рентгеновские исследования. В большинстве случаев стандартных рентгенограмм может быть достаточно, иногда выполняют КТ когда рентгенологическая картина недостаточно ясна.

Если при клиническом осмотре также определяется боль на уровне предплечья необходимо также выполнить его рентгенограммы на протяжении для исключения переломов и на этом уровне.

На представленных ниже рентгенограммах локтевого сустава определяется оскольчатый перелом мыщелков левого плеча с 4 большими фрагментами.

Классификация переломов мыщелков плечевой кости.

Существует несколько различных классификаций переломов мыщелков плечевой кости. Их можно подразделить на надмыщелковые переломы, дистальные одномыщелковыепрееломы, для которых отдельную систему классификации предложил Милч, при этом чаще происходит перелом латерального мыщелка.

Дистальные переломы мыщелков плеча можно подразделить в зависимости от того какие фрагменты образовались при переломе согласно классификации Юпитера. 5 основных суставных фрагментов включают: головочку плеча, латеральный отдел блока, латеральный надмыщелок, постеролатеральный надмыщелок, задний отдел блока, медиальный отдел блока, медиальный надмыщелок.

Классификация переломов мыщелков плечевой кости АООТА

Включает три основных типа – внесуставные, частичные внутрисуставные и внутрисуставные переломы и по три основных подгруппы в каждом типе в зависимости от степени фрагментации отломков, смещения, и вовлечённых структур.

Классификация переломов мыщелков плеча Jupiter более подробно рассматривает различные морфологические типы переломов включающих обе колонны дистального отдела плечевой кости. В ней выделяют следующие типы переломов:

Высокий Т-образный (выше или на уровне верхнего края локтевого отростка)

Низкий Т-образный (на уровне ямки, выше блока)

Y-образный ( 2 косые линии перелома проходят через обе колонны и соединяются на блоке в одну линию)

H – образный (многофрагментарный, блок представляет собой отдельный фрагмент, высокий риск аваскулярного некроза)

Медиальный лямбда-тип – перелом блока и медиальной колонны

Латеральный лямбда тип – перелом блока и латеральной колонны

Патофизиология перелома мыщелков плечевой кости.

В зависимости от положения локтевого сустава во время травмы возможны различные типы переломов. При получении травмы в положении сгибания локтевого сустава менее 90 градусов происходит перелом через латеральный или медиальный мыщелки плечевой кости. При получении прямого удара сзади по разогнутой руке возможен перелом локтевого отростка с или без перелома блока плечевой кости. При падении на руку согнутую более 90 градусов может произойти чрезмыщелковый перелом, при этом часто образуются несколько отдельных фрагментов самого блока плечевой кости. Данный тип повреждения может сопровождаться вывихом локтевого сустава, «ужасной триадой» и «плавающим локтевым суставом».

Прогноз при хирургическом лечении хороший, большинство пациентов восстанавливают до 75% амплитуды движения и силы. При амплитуде движения 30-130 градусов сгибания 75 % удовлетворены лечением.

Хирургическое лечение таких переломов считается одной из сложнейших задач в травматологии, так как переломы данной области характеризуется большим количеством мелких фрагментов, низким качеством кости, сложной анатомической структурой, а для адекватной визуализации требуется выполнение травматичного доступа.

Лечение переломов мыщелков плеча.

При первичном осмотре в приёмном отделении ваш доктор наложит гипсовую повязку для иммобилизации локтевого сустава в нейтральной позиции. Также непосредственно после травмы может быть произведена аппликация льда для уменьшения боли и отёка, введение обезболивающих препаратов.

После этого доктор определит показания для проведения оперативного вмешательства. В подавляющем большинстве случаев переломы мыщелков плеча требуют хирургии.

Консервативное лечение возможно в случаях переломов без смещения. Так же оно становится единственным возможным вариантом в случаях множественной тяжёлой сопутствующей патологии, делающей оперативное лечение слишком рискованным мероприятием.

Консервативное лечение сводится к гипсовой иммобилизации в нейтральном положении, после наступления сращения проводится лечебная физкультура направленная на восстановление амплитуды движений в локтевом суставе.

К сожалению при консервативном лечении переломов мыщелков плечевой кости возможно формирование ложного сустава, контрактуры сустава, сопровождающейся стойким нарушением функции сустава.

Хирургическое лечение переломов мыщелков плеча.

При наличии необходимого оснащения операционной и адекватных хирургических навыков переломы мыщелков плеча в большинстве случаев требуют оперативного лечения. Операция может быть проведена в положении пациента на животе, на боку, а также в положении на спине при возможности поворота операционного стола вокруг продольной оси на 20-30 градусов.

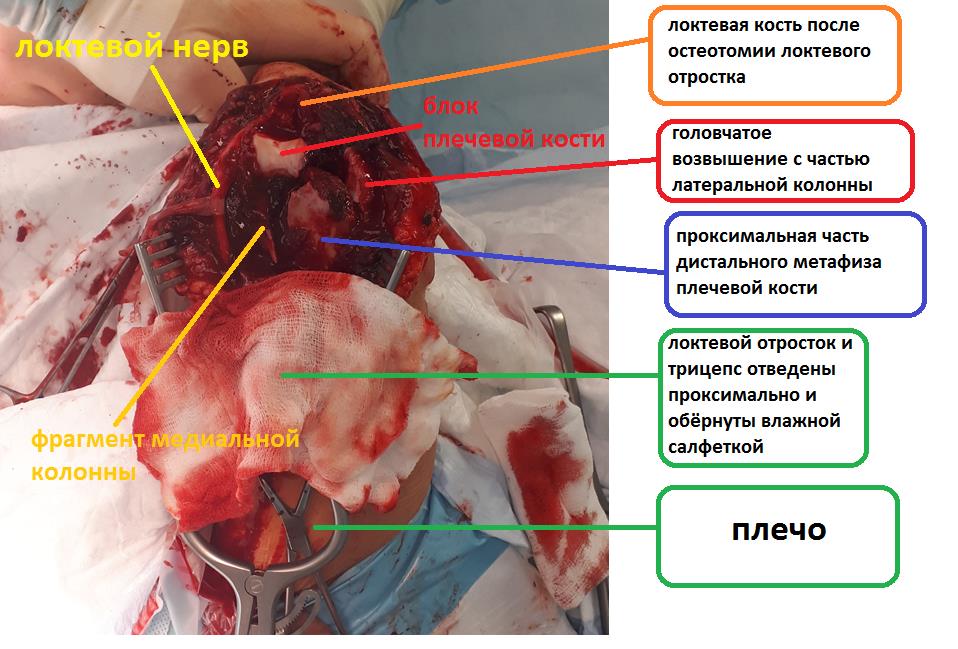

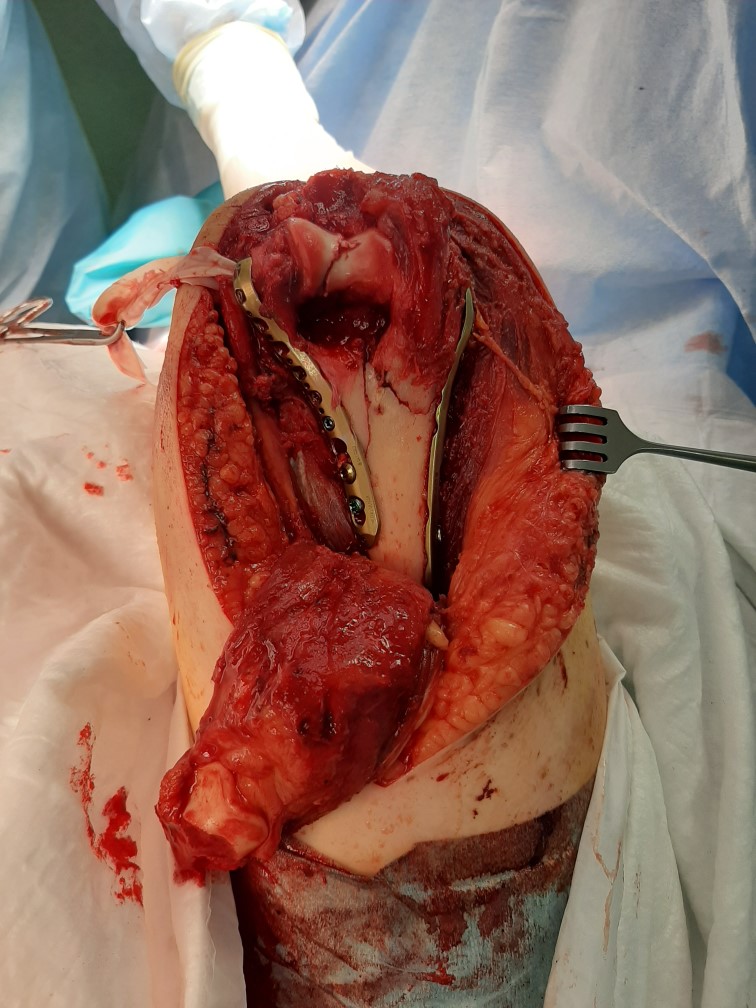

Для адекватной визуализации чаще всего используется доступ с остеотомией локтевого отростка, так как он обеспечивает максимально хорошую визуализацию как мыщелков плеча так и всего блока плечевой кости. При этом доступе производится шевронная остеотомия локтевого отростка, который после выполнения остеосинтеза мыщелков плеча фиксируется спицами и проволочной петлёй по Веберу.

После выполнения остеотомии и бережной сепарации сухожилия трицепса, необходимо выделить локтевой нерв и взять его на держалку, для профилактики его повреждения при выполнении остеосинтеза.

После мобилизации всех отломков становится понятно произошло ли смятие кости, и есть ли возможность адекватного восстановления суставной поврехности, при наличии значительного дефекта кости может потребоваться костная пластика, в случае если этот дефект включает в себя большую часть блока плечевой кости как альтернативный вариант может расматриваться первичное эндопротезирование локтевого сустава.

Мыщелки плеча представляют собой треугольник, стороны которого образованы двумя колоннами и суставной поверхностью, с отверстием для локтевого отростка в центре. При остеосинтезе перелома мыщелков плеча необходимо восстановить все 3 стороны этого треугольника.

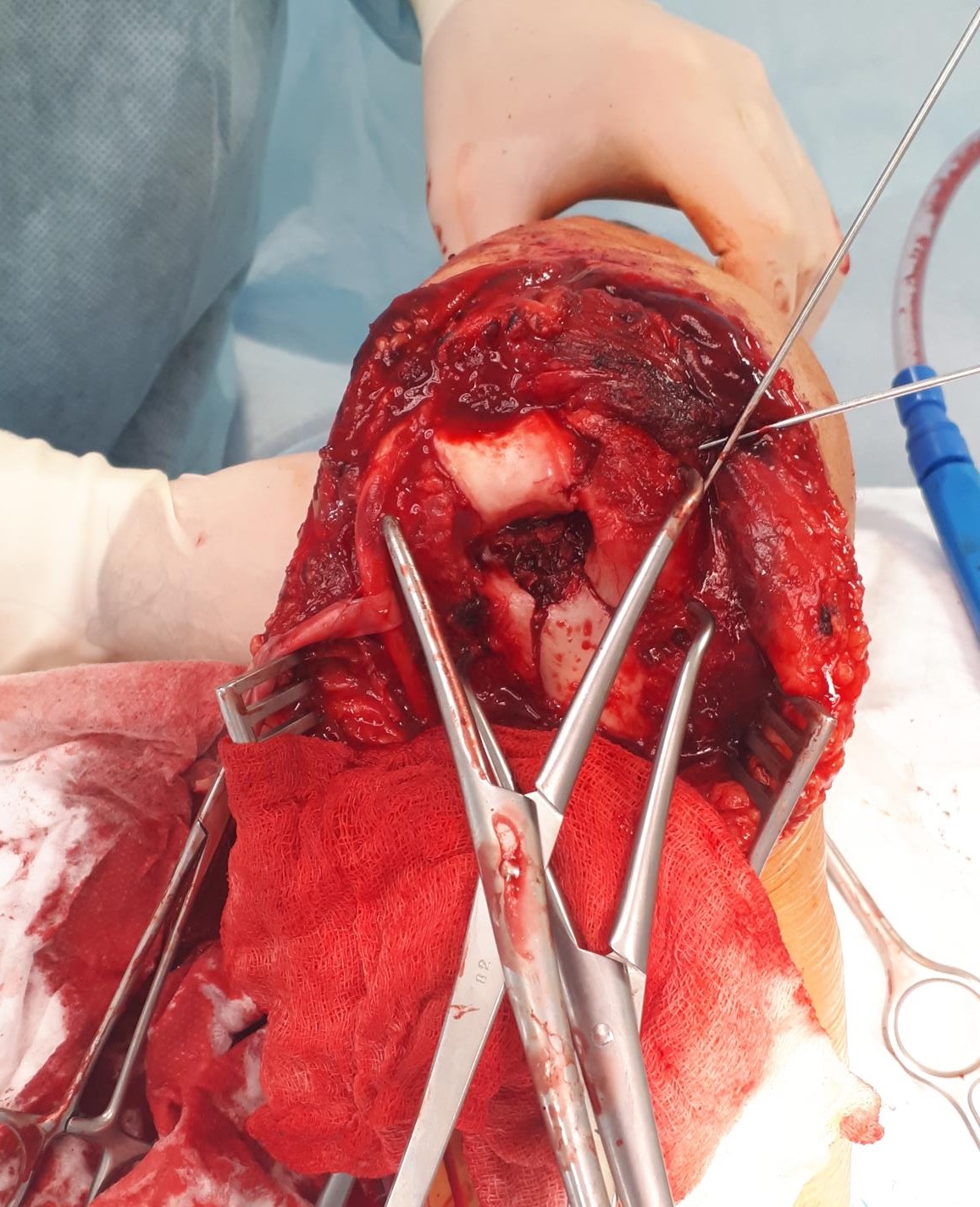

В первую очередь восстанавливается суставная поверхность. При отсутсвии сминания кости, или утерянных фрагментов, блок и головчатое возвышение могут быть соединены 2 компрессирующими винтами. Сначала фрагменты временно фиксируются спицами киршнера и костными цапками, так называемая прелиминарная фиксация.

После достижения удовлетворительной репозиции через блок параллельно его длинной оси проводится 1-2 компрессирующих винта.

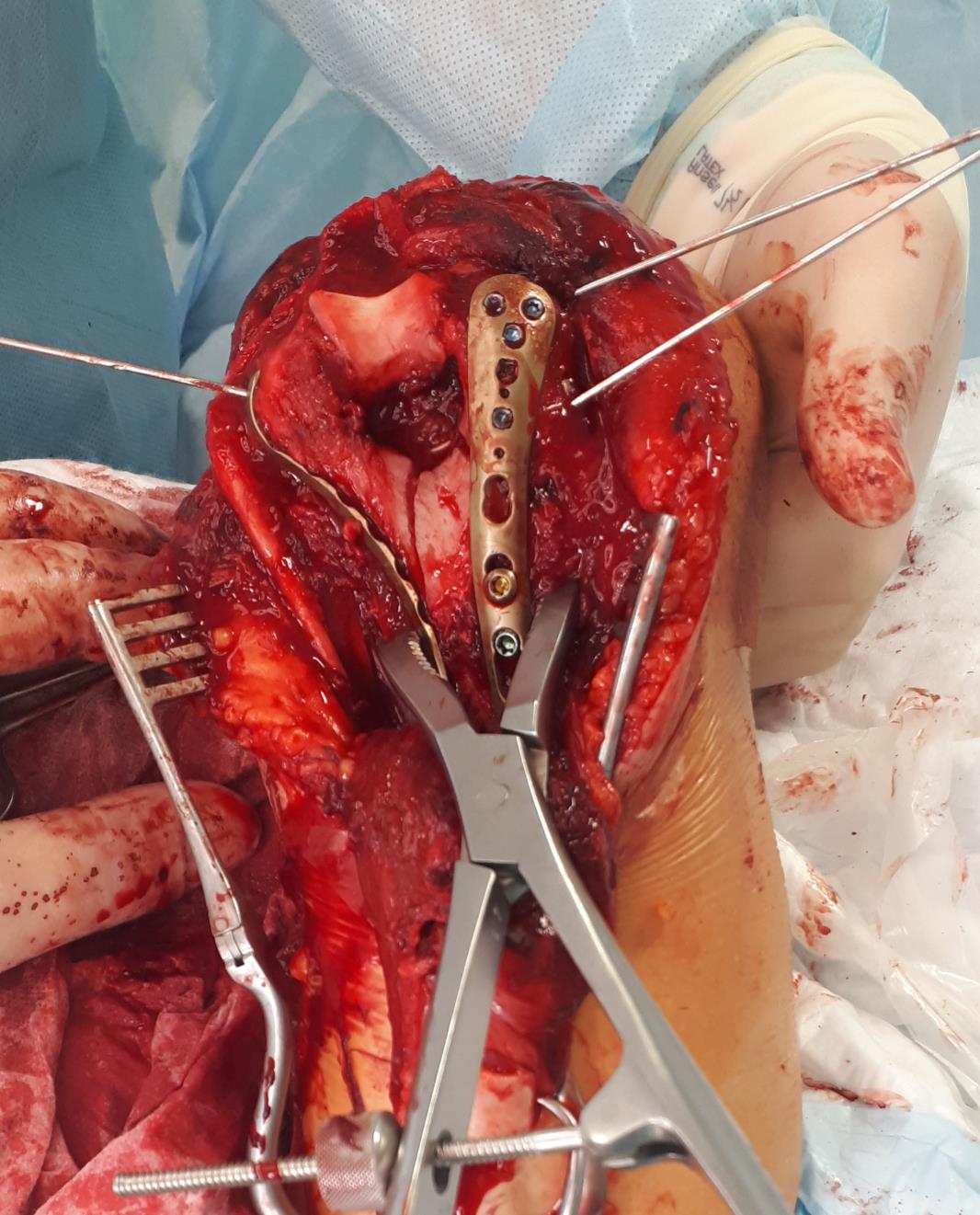

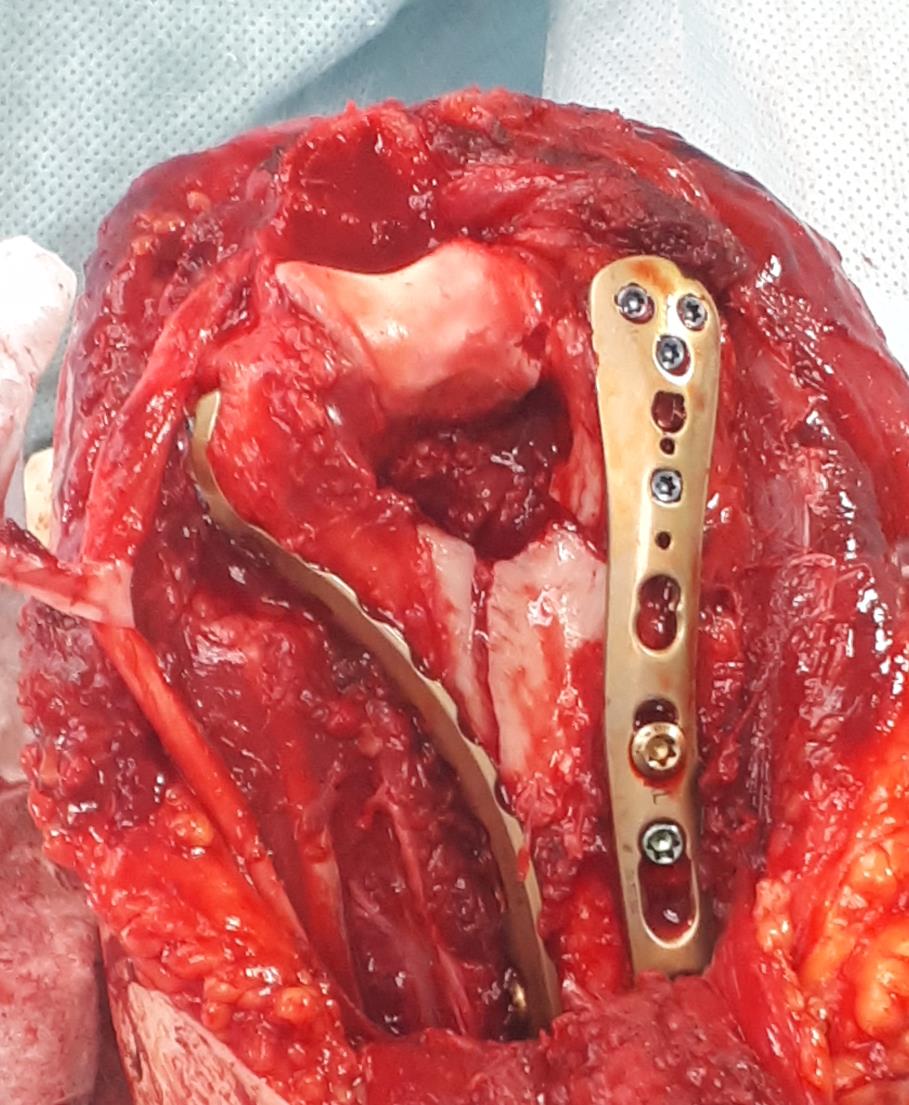

Следующим этапом уже «собранный» блок фиксируется к медиальной и латеральной колоннам спицами, а потом уже вся эта конструкция при помощи пластин фиксируется к диафизу плечевой кости.

В том случае, когда вы имеете дело с оскольчатым переломом мыщелков плеча, хочется иметь максимально крепкие и надёжные импланты, которые обеспечат максимальную стабильность конструкции даже в условиях остеопорозной, рыхлой кости. Премоделированные анатомичные пластины фирмы Synthes отлично подходят для этой цели.

После установки винтов спицы удаляются, так как они уже выполнили свою функцию. Перелом мыщелков плеча надёжно фиксирован винтами и двумя пластинами с угловой стабильностью.

Последним этапом выполняется остеосинтез остеотомированного локтевого отростка спицами и проволочной петлёй по Веберу и послойное ушивание раны.

Такой остеосинтез достаточно надёжен для того, чтобы начать реабилитационные мероприятия уже на следующий день после операции. Ранняя мобилизация локтевого сустава препятствует образованию спаек и позволяет восстановить максимально возможную амплитуду движений в локтевом суставе, что и является целью лечения.

Ещё один клинический пример остеосинтеза тяжёлого перелома мыщелков плеча с использованием пластин с угловой стабильностью Synthes.

Пациентка Х, 54 лет, получила внутрисуставной Y-образный перелом мыщелков плеча. Смещение костных отломков настолько значительно, что диафиз плечевой кости близок к тому чтобы перфорировать кожу.

В случае настолько грубого смещения при первичном осмотре целесообразно выполнить анестезию перелома и устранить смещение с фиксацией конечности в задней гипсовой лонгтеной повязке. После обследования и предоперационной подготовки пациентка взята в операционную. Выполнен остеосинтез при помощи пластин с угловой стабильностью Synthes.

Послеоперационные рентгенограммы показывают, что смещение отломков полностью устранено, нормальные взаимоотношения костей верхней конечности восстановлены.

В ходе операции необходимо оценивать стабильность остеосинтеза к движениям в суставе, так как послеоперационный протокол предполагает раннюю нагрузку уже через 1-2 дня после операции. Ранние движения в суставе препятствуют образованию грубых рубцов и спаек, которые в противном случае могут вызвать стойкое ограничение движений в суставе.

Видео с оценкой движений и стабильности после проведенной операции остеосинтеза.

Возможные осложнения хирургического лечения.

Любая операция имеет риски. При остеосинтезе также существует небольшой риск инфекционных осложнений (менее 1%).

Намного чаще встречается в той или иной степени выраженная контрактура сустава. При амплитуде движений в локтевом суставе более 130-60 градусов результат лечения считается удовлетворительным. Дефицит разгибаниясгибания в 10 градусов обычно вообще не ощущается пациентами в повседневной жизни и может быть расценен как отличный функциональный результат.

Намного реже происходит ятрогенное повреждение сосудов и нервов во время операции. Именно поэтому необходимо всегда выделять локтевой нерв. Так как он непосредственно прилежит к кости и легко может быть травмирован при использовании гоменов, прочих ретракторов и костных цапок.

При недостаточной стабильности конструкции и избыточном скелетировании кости, а так же в случае сопутсвующей сосудистой патологии, курении и наличии других факторов риска возможно «несращение» перелома, лизис блока плечевой кости, формирование ложного сустава. В таких тяжёлых случаях может возникнуть необходимость проведения эндопротезирования локтевого сустава.

Реабилитация после хирургического лечения переломов мыщелков плеча.

Для обезболивания непосредственно после операции целесообразно проведение блока плечевого сплетения с использованием долгоиграющих анестетиков, таких как наропин. Это позволяет полностью нивелировать болевой синдром на последующие 10-15 часов после операции.

В первые 2-3 суток боль может быть довольно интенсивной и потребовать использования наркотических и ненаркотических анальгетиков. По этой причине лучше задержаться в стационаре на это время, а выписываться после того как боль пойдёт на спад. Крайне важно использование льда по 30 минут каждые 3 часа, эта мера эффективна в борьбе с болью и отёком на протяжении последующих недель и даже месяцев после травмы.

Лечебная физкультура под контролем специалиста – реабилитолога начинается уже через день после операции. На протяжении первых 3 недель проводится постепенное восстановление пассивной амплитуды движений. С 4 недели возможно подключение активных движений в локтевом суставе. При благоприятном течении раневого процесса к концу 6 недели удаётся добиться сращения перелома и восстановления практически полной амплитуды.

Окончательное сращение и ремоделирование плечевой кости длится 1-2 года, после полного сращения в том случае если металлоконструкции доставляют дискомфорт они могут быть удалены. В большинстве случаев достаточно удалить только спицы и проволоку из локтевого отростка, так как они находятся непосредственно под кожей и могут её сильно раздражать.

Источник

| Supracondylar humerus fracture | |

|---|---|

| An elbow X-ray showing a displaced supracondylar fracture in a young child | |

| Specialty | Orthopedic |

A supracondylar humerus fracture is a fracture of the distal humerus just above the elbow joint. The fracture is usually transverse or oblique and above the l and lateral condyles and epicondyles. This fracture pattern is relatively rare in adults, but is the most common type of elbow fracture in children. In children, many of these fractures are non-displaced and can be treated with casting. Some are angulated or displaced and are best treated with surgery. In children, most of these fractures can be treated effectively with expectation for full recovery.[1] Some of these injuries can be complicated by poor healing or by associated blood vessel or nerve injuries with serious complications.

s and symptoms[edit]

A child will complain of pain and swelling over the elbow imtely post trauma with loss of of affected upper limb. Late onset of pain (hours after injury) could be due to muscle ischaemia (reduced oxygen supply). This can lead to loss of muscle .[2]

It is important to check for viability of the affected limb post trauma. Clinical parameters such as temperature of the limb extremities (warm or cold), capillary refilling , oxygen saturation of the affected limb, presence of distal pulses (radial and ulnar pulses), assessment of peripheral nerves (radial, n, and ulnar nerves), and any wounds which would indicate open fracture. Doppler ultrasonography should be performed to ascertain blood flow of the affected limb if the distal pulses are not palpable. Anterior interosseus branch of the n nerve most often injured in postero-lateral displacement of the distal humerus as the proximal fragment is displaced antero-lly. This is evidenced by the weakness of the hand with a weak “OK” on physical examination (Unable to do an “OK” ; instead a pincer grasp is performed). Radial nerve would be injured if the distal humerus is displaced postero-lly. This is because the proximal fragment will be displaced antero-laterally. Ulnar nerve is most commonly injured in the flexion type of injury because it crosses the elbow below the l epidcondyle of the humerus.[2]

A puckered, dimple, or an ecchymosis of the skin just anterior to the distal humerus is a of difficult reduction because the proximal fragment may have already penetrated the brachialis muscle and the subcutaneous layer of the skin.[2]

Complications[edit]

Volkmann’s contracture[edit]

Swelling and vascular injury following the fracture can lead to the development of the compartment syndrome which leads to long-term complication of Volkmann’s contracture (fixed flexion of the elbow, pronation of the forearm, flexion at the wrist, and joint extension of the carpophalangeal joint ). Therefore, early surgical reduction is indicated to prevent this type of complication.[2]

Malunion[edit]

The distal humerus grows slowly post fracture (only contributes 10 to 20% of the longitudinal growth of the humerus), therefore, there is a high rate of malunion if the supracondylar fracture is not corrected appropriately. Such malunion can result in cubitus varus deformity.[citation needed]

Mechanism[edit]

Extension type of supracondylar humerus fractures typically result from a fall on to an outstretched hand, usually leading to a forced hyperextension of the elbow. The olecranon acts as a fulcrum which focuses the stress on distal humerus (supracondylar area), predisposing the distal humerus to fracture. The supracondylar area undergoes remodeling at the age of 6 to 7, making this area thin and prone to fractures. Important arteries and nerves (n nerve, radial nerve, brachial artery, and ulnar nerve) are located at the supracondylar area and can give rise to complications if these structures are injured. Most vulnerable structure to get damaged is n Nerve.[2] Meanwhile, the flexion-type of supracondylar humerus fracture is less common. It occurs by falling on the point of the elbow, or falling with the arm twisted behind the back. This causes anterior dislocation of the proximal fragment of the humerus.[3]

Diagnosis[edit]

- There is pain and swelling the elbow. Bleeding at the fracture results in a large effusion in the elbow joint.[citation needed]

- Depending on the fracture displacement, there may be deformity. With severe displacement, there may be an anterior dimple from the proximal bone end trapped within the biceps muscle.

- The skin is usually intact. If there is a laceration that communicates with the fracture site, it is an open fracture, which increases infection risk. For fractures with ificant displacement, the bone end can be trapped within the biceps muscle with resulting tension producing an indentation to the skin, which is called a “pucker “.[citation needed]

- The vascular us must be assessed, including the warmth and perfusion of the hand, the for capillary refill, and the presence of a palpable radial pulse. Limb vascular us is categorized as “normal,” “pulseless with a (warm, pink) perfused hand,” or “pulseless-pale (nonperfused)” (see “neurovascular complications” below).

- The neurologic us must be assessed including the sensory and motor of the radial, ulnar, and n nerves (see “neurovascular complications” below). Neurologic deficits are found in 10-20% of patients.[4] The mostly commonly injured nerve is the n nerve (specifically, the anterior interosseous portion of the n nerve). Injuries to the ulnar and radial nerves are less common.

X-rays[edit]

Diagnosis is confirmed by x-ray imaging. Antero-posterior (AP) and lateral view of the elbow joint should be obtained. Any other sites of pain, deformity, or tenderness should warrant an X-ray for that area too. X-ray of the forearm (AP and lateral) should also be obtained for because of the common association of supracondylar fractures with the fractures of the forearm. Ideally, splintage should be used to immobilise the elbow at 20 to 30 degrees flexion in order to prevent further injury of the blood vessels and nerves while doing X-rays. Splinting of fracture site with full flexion or extension of the elbow is not ed as it can stretch the blood vessels and nerves over the bone fragments or can cause impingement of these structures into the fracture site.[2]

Depending on the child’s age, parts of the bone will still be developing and if not yet calcified, will not show up on the X-rays. The capitulum of the humerus is the first to ossify at the age of one year. of radius and l epicondyle of the humerus starts to ossify at 4 to 5 years of age, followed by trochlea of humerus and olecranon of the ulna at 8 to 9 years of age, and lateral epicondyle of the humerus to ossify at 10 years of age.[2]

Anterior X-ray[edit]

Carrying angle can be evaluated through AP view of the elbow by looking at the Baumann’s angle.[2] There are two definitions of Bowmann’s angle:

The first definition of Baumann’s angle is an angle between a line parallel to the longitudinal axis of the humeral shaft and a line drawn along the lateral epicondyle. The normal range is 70-75 degrees. Every 5 degrees change in Bowmann’s angle can lead to 2 degrees change in carrying angle.[5]

Another definition of Baumann’s angle is also known as the humeral-capitellar angle. It is the angle between the line perpendicular to the long axis of the humerus and the growth plate of the lateral condyle. Reported normal values for Baumann’s angle range between 9 and 26°.[6] An angle of more than 10° is regarded as acceptable.[6]

Lateral X-ray[edit]

On lateral view of the elbow, there are five radiological features should be looked for: tear drop , anterior humeral line, coronoid line, fish-tail , and fat pad /sail (anterior and posterior).[2][7]

Tear drop – Tear drop is seen on a normal radiograph, but is disturbed in supracondylar fracture.[7]

Anterior humeral line – It is a line drawn down along the front of the humerus on the lateral view and it should pass through the middle third of the capitulum of the humerus.[8] If it passes through the anterior third of the capitulum, it indicates the posterior displacement of distal fragment.[7]

Fat pad /sail – A non-displaced fracture can be difficult to identify and a fracture line may not be visible on the X-rays. However, the presence of a joint effusion is helpful in identifying a non-displaced fracture. Bleeding from the fracture expands the joint capsule and is visualized on the lateral view as a darker area anteriorly and posteriorly, and is known as the sail .[7]

Coronoid line – A line drawn along the anterior border of the coronoid process of the ulna should touch the anterior part of the lateral condyle of the humerus. If lateral condyle appears posterior to this line, it indicates the posterior displacement of lateral condyle.[7]

Fish-tail – The distal fragment is rotated away from the proximal fragment, thus the sharp ends of the proximal fragment looks like a shape of a fish-tail.[7]

Anterior and posterior sail in a child who has a subtle supracondylar fracture

Anterior humeral line (black line), with normal area passed on the capitulum of the humerus colored in green in a 4 year old child.[8]

The anterior humeral line is not reliable in children with sparse ossification of the capitulum, such as in this 6 months old child.[8]

Classification[edit]

Supracondylar fractures: Gartland classification

| Type | Description[2] |

|---|---|

| I | Non-displaced |

| II | Angulated with intact posterior cortex |

| IIA | Angulation |

| IIB | Angulation with rotation |

| III | Complete displacement but have perisosteal (l/lateral) |

| IIIA | l periosteal hinge intact. Distal fragment goes posterolly |

| IIIB | Lateral periosteal hinge intact. Distal fragment goes posterolaterally |

| IV | Periostial disruption with instability in both flexion and extension |

Management[edit]

Gartland type I[edit]

Undisplaced or minimally displaced fractures can be treated by using an above elbow splint in 90 degrees flexion for 3 weeks. Orthopaedic cast and extreme flexion should be avoided to prevent compartment syndrome and vascular compromise. In case the varus of the fracture site is more than 10 degrees when compared to the normal elbow, closed reduction and percutaneous pinning using X-ray image intensifier inside operating theater is ed. In one study, for those children who was done percutaneous pinning, immobilisation using a posterior splint and an arm sling has earlier resumption of activity when compared to immobilisation using collar and cuff sling. Both methods gives similar pain scores and activity level at two weeks of treatment.[2]

Gartland type II[edit]

Gartland Type II fractures requires closed reduction and casting at 90 degrees flexion. Percutaneous pinning is required if more than 90 degrees flexion is required to maintain the reduction. Closed reduction with percutaneous pinning has low complication rates. Closed reduction can be done by applying traction along the long axis of the humerus with elbow in slight flexion. Full extension of the elbow is not ed because the neurovascular structures can hook around the proximal fragment of the humerus. If the proximal humerus is suspected to have pierced the brachialis muscle, gradual traction over the proximal humerus should be given instead. After that, reduction can be done through hyperflexion of the elbow can be done with the olecranon pushing anteriorly. If the distal fragment is internally rotated, reduction maneuver can be applied with stress applied over l elbow with pronation of the forearm at the same .[2]

Gartland type III and IV[edit]

Gartland III and IV are unstable and prone to neurovascular injury. Therefore, closed or open reduction together with percutaneous pinning within 24 hours is the preferred method of management with low complication rates. Straight arm lateral traction can be a safe method to deal with Gartland Type III fractures. Although Gartland Type III fractures with posterol displacement of distal fragment can be reduced with closed reduction and casting, those with posterolateral displacement should preferably be fixed by percutaneous pinning.[2]

Percutaneous pinning[edit]

Percutaneous pinning are usually inserted over the l or lateral sides of the elbow under X-ray image intensifier guidance. There is 1.8 s higher risk of getting nerve injury when inserting both l and lateral pins compared to lateral pin insertion alone. However, l and lateral pins insertions are able to stabilise the fractures more properly than lateral pins alone. Therefore, l and lateral pins insertion should be done with care to prevent nerve injuries around elbow region.[2]

Percutaneous pinning should be done when close manipulation fails to achieve the reduction, unstable fracture after closed reduction, neurological deficits occurs during or after the manipulation of fracture, and surgical exploration is required to determine the integrity of the blood vessels and nerves. In open fractures, surgical wound debridement should be performed to prevent any infection into the elbow joint. All Type II and III fractures requiring elbow flexion of more than 90° to maintain the reduction needs to be fixed by percutaneous pinning. All Type IV fractures of supracondylar humerus are unstable; therefore, requires percutaneous pinning. Besides, any polytrauma with multiple fractures of the same side requiring surgical intervention is another indication for percutaneous pinning.[2]

Follow up[edit]

For routine displaced supracondylar fractures requiring percutaneous pinning, radiographic evaluation and clinical assessment can be delayed until the pin removal. Pins are only removed when there is no tenderness over the elbow region at 3 to 4 weeks. After pin removal, mobilisation of the elbow can begin.[2]

Neurovascular complications[edit]

Absence of radial pulse is reported in 6 to 20% of the supracondylar fracture cases. This is because brachial artery is frequently injured in Gartland Type II and Type III fractures, especially when the distal fragment is displaced postero-laterally (proximal fragment displaced antero-lly). Open/closed reduction with percutaneous pinning would the first line of management. However, if there is no improvement of pulse after the reduction, surgical exploration of brachial artery and nerves is indicated, especially when there is persistent pain at the fracture site (indicating limb ischaemia), neurological deficits (paresthesia, tingling, numbness), and additional s of poor perfusion (prolonged capillary refilling , and bluish discolouration of the fingers).[2] Meanwhile, for pink, pulseless hand (absent radial pulse but with good perfusion at extremities) after successful reduction and percutaneous pinning, the patient could still be observed until additional s of ischaemia develops which warrants a surgical exploration.[9]

Isolated neurological deficits occurred in 10 to 20% of the cases and can reach as high as 49% in Type III Gartland fractures. Neurapraxia (temporary neurological deficits due to blockage of nerve conduction) is the most common cause of the neurological deficits in supracondylar fractures. Such neurological deficits would resolve in two or three months. However, if the neurology is not resolved for this frame, surgical exploration is indicated.[2]

Epidemiology[edit]

Supracondylar humerus fractures is commonly found in children between 5 and 7 years (90% of the cases), after the clavicle and forearm fractures. It is more often occurs in males, accounting of 16% of all pediatric fractures and 60% of all paediatric elbow fractures. The mechanism of injury is most commonly due to fall on an outstretch hand.[2] Extension type of injury (70% of all elbow fractures) is more common than the flexion type of injury (1% to 11% of all elbow injuries).[3] Injury often occurs on the non-dominant part of the limb. Flexion type of injury is more commonly found in older children. Open fractures can occur for up to 30% of the cases.[2]

References[edit]

- ^ “OrthoKids – Elbow Fractures”. orthokids.org. Retrieved 2017-08-24.

- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t Vineet, Kumar; Ajai, Singh (1 December 2016). “Fracture Supracondylar Humerus: A Review”. Journal of Clinical and Diagnostic Re. 10 (12): 1-6. doi:10.7860/JCDR/2016/21647.8942. PMC 5296534. PMID 28208961.

- ^ a b Eira, Kuoppala; Roope, Parvianien; Tytti, Pokka; Minna, Serlo; Juha-Jaakko, Sinikumpu (11 May 2016). “Low incidence of flexion-type supracondylar humerus fractures but high rate of complications”. Acta Orthopedica. 87 (4): 406-411. doi:10.1080/17453674.2016.1176825. PMC 4967285. PMID 27168001.

- ^ Terry Canale, S.; Azar, Frederick M.; Beaty, James H. (2016-11-21). Campbell’s operative orthopaedics. Azar, Frederick M.,, Canale, S. T. (S. Terry),, Beaty, James H.,, Preceded by: Campbell, Willis C. (Willis Cohoon), 1880-1941. (Thirteenth ed.). Philadelphia, PA. ISBN 978-0323374620 . OCLC 962333989.

- ^ Ravi Kumar, Biradar; Sharik Afsar, Khan (2017). “Intraoperative assessment of Baumann’s angle and carrying angles are very good prognostic predictors in the treatment of type III supracondylar humerus fractures in children” (PDF). Al Ameen Journal of Medical Sciences. 10 (1): 64-70. Retrieved 15 April 2018. CS1 maint: discouraged parameter ()

- ^ a b Page 1405 in: S. Terry Canale, James H. Beaty (2012). Campbell’s Operative Orthopaedics (12 ed.). Elsevier Health Sciences. ISBN 9780323087186 .

- ^ a b c d e f John, Ebnezar; Rakesh, John (31 December 2016). Textbook of orthopaedics. JP Medical Ltd. p. 135. ISBN 9789386056689 . Retrieved 15 April 2018. CS1 maint: discouraged parameter ()

- ^ a b c Kilborn, Tracy; Moodley, Halvani; Mears, Stewart (2015). “Elbow your way into reporting paediatric elbow fractures – A simple approach”. South African Journal of Radiology. 19 (2). doi:10.4102/sajr.v19i2.881. ISSN 2078-6778.

- ^ Griffin, K.J.; Walsh, S.R.; Markar, S.; Tang, T.Y.; Boyle, J.R.; Hayes, P.D. (2008). “The Pink Pulseless Hand: A Review of the Literature Regarding Management of Vascular Complications of Supracondylar Humeral Fractures in Children”. European Journal of Vascular and Endovascular Surgery. 36 (6): 697-702. doi:10.1016/j.ejvs.2008.08.013. PMID 18851922.

Bibliography[edit]

- De Pellegrin, M.; Fracassetti, D; Moharamzadeh, D; Origo, C; Catena, N. “Advantages and disadvantages of the prone position in the surgical treatment of supracondylar humerus fractures in children. A literature review”. Injury. doi:10.1016/j.injury.2018.09.046. PMID 30286976.

External s[edit]

Источник