На переломе столетий

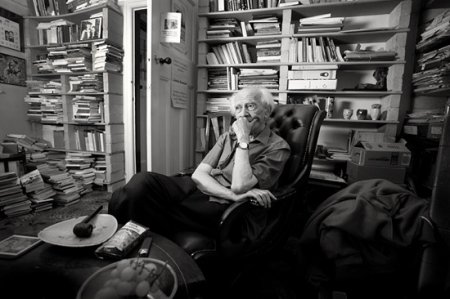

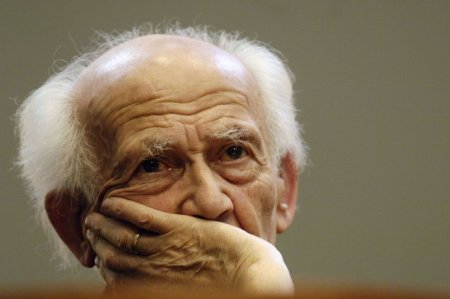

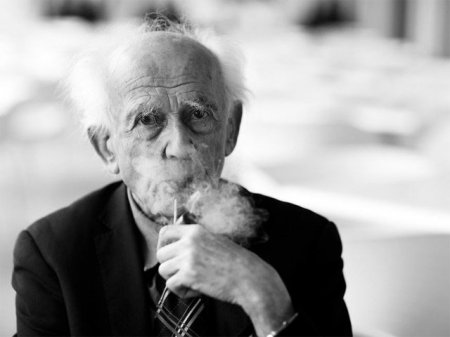

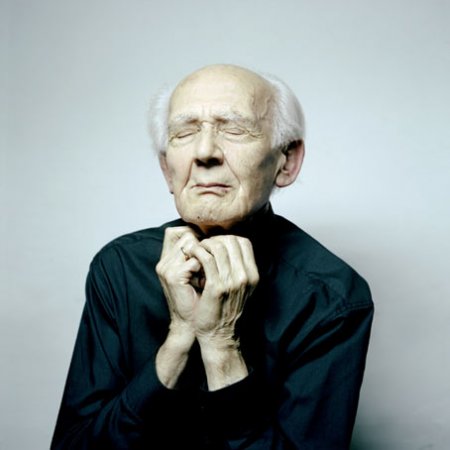

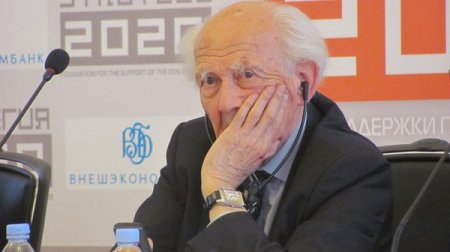

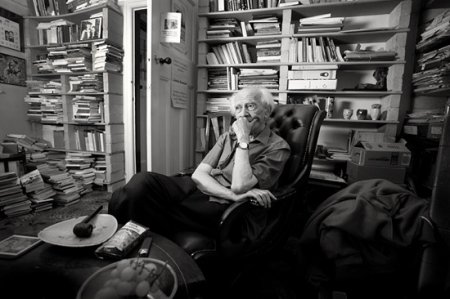

9 января в возрасте 91 года ушел выдающийся социолог и мыслитель Зигмунт Бауман. Он знал о мире на переломе столетий гораздо больше и глубже представителей “переломного” поколения человечества. Обозначив, где-то предначертав в своих трудах, смысловые линии этого перелома по самым первым трещинкам…

Владимир Кудрявцев

Неотъемлемой частью процессов глобализации является нарастающая пространственная сегрегация, отделение и отчуждение. Неотрайбалистские и фундаменталистские тенденции, отражающие и выражающие опыт людей, испытывающих на себе воздействие глобализации, — такие же «законнорожденные дети» последней, как и столь превозносимая «гибридизация» верхушечной культуры — культуры на глобализованной вершине социальной пирамиды. Особое беспокойство вызывает усиливающееся нарушение связи между все более глобализованными, экстерриториальными элитами и остальным населением, «локализация» которого постоянно усиливается. Центры, где вырабатываются смыслы и формируются ценности, сегодня экстерриториальны и свободны от местных ограничений — состоянию самого человека, которого эти идеи и ценности призваны наполнять содержанием.

То, что происходит сейчас, является отрицательной глобализацией. Положительная, я подчёркиваю, ещё не началась! К первой относятся стихийные потоки товаров и капитала, международная преступность, терроризм, торговля оружием и наркотиками. К положительной же глобализации я отношу силы, которые хотят установить на глобальном уровне эквиваленты национального государства. Мы ныне не имеем международного сообщества. Проблема в том, что терроризм глобален, а защита от него — нет.

В погоне за известностью прежде не имевшие конкурентов претенденты на славу – ученые, художники, изобретатели, политические лидеры – утрачивают преимущества перед артистами эстрады, звездами кино, авторами дешевых романов, фотомоделями, футболистами, серийными убийцами или многоженцами. Все должны соревноваться на одних и тех же условиях, и успех каждого измеряется по единым критериям: количеству проданных копий, времени присутствия на телеэкранах и строчках в рейтингах. Это отражается на том, как воспринимается их деятельность и как они сами воспринимают ее: в достижении научного или художественного престижа мимолетные, но частые появления в рейтинговых телевизионных шоу значат больше, чем годы незаметных исследований или усердного экспериментирования. Все предметы потребления должны пройти штейнеровский тест на максимальность воздействия и быстроту морального износа.

Захватывающая дух скорость, с которой меняется мода, рождаются и исчезают знаменитости (чтобы быть затем вновь вынесенными наверх волной организованной ностальгии), опровергает любые подозрения в значимости каждого дня. Повседневный опыт учит нас, что время движется не по прямой, а по кругам и спиралям, которые трудно предсказать и совершенно невозможно представить заранее: время не является необратимым, ничто не бывает потеряно навсегда, хотя в то же время ничего нельзя обрести навечно, и то, что происходит сегодня, не обязательно отразится в днях завтрашних. Воистину, дни не имеют значения, и в подсчете их остается все меньше смысла. Древний лозунг carpe diem («лови день», наслаждайся настоящим) приобрел совершенно другой смысл и несет в себе новую идею: не трудитесь над созданием активов для будущего, живите в кредит сегодня, думать о завтрашнем дне – напрасная трата времени. Культура кредитных карт вытеснила культуру сберегательных счетов. Кредитные карты вошли в широкий оборот два десятилетия назад, причем получили широкое распространение под лозунгом «избавьте ваши желания от ожидания».

Я осмелюсь предположить, что прошлое России — это будущее Европы. У вас долгое время проходил процесс национального строительства. Осуществлялся принцип триединства, соединивший суверенитет, нацию и государство. Иными словами, Россия исторически решила проблему, которую основной части Европы ещё только предстоит решить: наладить мирное сосуществование разных народов, религий, культур, традиций и языков. Россия сегодня живёт так, как Европа будет вынуждена жить лет через тридцать. У россиян существует комплекс, будто вы существенно отстали от остальной Европы и норовите что есть силы её догнать. Но вы перегнали европейцев в таком важном компоненте, как умение жить вместе. Мне думается, что у России имеется возможность выступить в роли учителя Европы.

Единственное, что даже самые искушенные и проницательные мастера не выбирают и не могут выбирать, это общество, в котором они рождены, — и потому все мы находимся в пути, нравится нам это или нет. В любом случае, нашего мнения никто не спрашивал. Нас выбросили в открытое море без навигационных карт, а все бакены скрылись под водой настолько, что их почти не видно, так что выбирать мы можем только одно из двух: радоваться захватывающей дух перспективе новых открытий или дрожать от страха, что можем утонуть. Есть еще одна возможность, на самом деле не слишком реальная — попытаться найти убежище в безопасной бухте; но можно поспорить, что то, что сегодня кажется тихой гаванью, вскоре подвергнется модернизации, и на месте солидных лодочных хранилищ появятся парк развлечений, набережная для прогулок и переполненная пристань для яхт. Третий вариант невозможен, и вопрос о том, какой из двух других будет избран или станет долей моряка, во многом зависит от качеств корабля и мореходного искусства матросов. Чем прочнее корабль, тем меньше оснований опасаться приливов и штормов. Однако не на каждом корабле можно выйти в море. Так что, чем больше протяженность свободного плавания, тем больше поляризуется судьба моряков и тем глубже пропасть между этими полюсами. То, что будет забавным приключением для хорошо оснащенной яхты, для рассохшегося ялика может превратиться в опасную ловушку. В конечном итоге, разница между этими полюсами равняется разнице между жизнью и смертью.

Русскоязычное издание “Индивидуализированного общества”, подписанное автором Гульшат Уразалиевой.

Одним из важнейших предметов гордости университетов эпохи модернити была предполагаемая связь между приобретением знаний и нравственным совершенствованием. Наука, как тогда считали, была наиболее мощным гуманизирующим фактором; с ней могли сравниться лишь эстетическаяразборчивость и культура как таковая; все они в целом облагораживают человека и умиротворяют человеческие общества. После ужасов XX века, порожденных наукой, такая вера кажется смехотворно и, наверное, даже преступно наивной. Вместо того чтобы с благодарностью вверять себя заботам носителей знания, мы склонны разглядывать их руки с нарастающей подозрительностью и страхом. Новые представления нашли яркое выражение в чрезвычайно популярной гипотезе Мишеля Фуко относительно тесной связи между развитием научного дискурса и ужесточением всепроникающего надзора и контроля; вместо прославления за развитие просвещения современная технологизированная наука обвиняется в создании новой, утонченной разновидности ограничений и зависимости. Распространенные в прошлые годы рассказы о «сумасшедших ученых» отбрасывают ныне гигантскую тень на складывающийся в глазах населения образ науки как таковой. Совсем недавно под бурные аплодисменты Ульрих Бек предположил, что именно хаотически развивающиеся [в недрах науки] и распространяющиеся, подобно метастазам, технологии и порождают те внушающие благоговейный ужас риски, с которыми сегодня человечество сталкивается в невиданных доселе масштабах. Знак равенства, традиционно ставившийся между знанием, культурой, нравственными аспектами человеческого сосуществования и благосостоянием (как общественным, так и личным), решительно стерт; тем самым перестал существовать основной аргумент, поддерживавший претензии университетов на общественные фонды и высокое к себе уважение.

В этом, собственно, и состоит суть нынешнего кризиса: в условиях, когда все традиционные основы и аргументы в пользу некогда возвышенного положения университетов в значительной мере ослаблены, они (по крайней мере в развитых и процветающих обществах; в странах «модернизирующихся» университеты еще способны играть традиционную роль фабрик, поставляющих недостающую образованную элиту)

столкнулись с необходимостью переосмыслить и заново определить свою роль в мире, который не нуждается более в их традиционных услугах, устанавливает новые правила игры в престижность и влиятельность, а также со все возрастающей подозрительностью смотрит на ценности, которые отстаивали университеты. [В такой ситуации] одна очевидная стратегия состоит в принятии новых правил и игре по этим правилам. На практике это означает подчинение суровым требованиям рынка и измерение «общественной полезности» создаваемого университетами продукта наличием стабильного спроса, рассмотрение университетов, создающих «ноу-хау», в качестве поставщиков некоего товара, которому приходится бороться за место на переполненных полках супермаркетов, товара, теряющегося среди прочих, качество которых проверяется объемами продаж. Многие преподаватели радостно приветствуют новую реальность, ожидая превращения университета в коммерческое предприятие и выискивая обнадеживающие перспективы там, где раньше виделись лишь опасности. В первую очередь – в Соединенных Штатах, в значительной степени – в Англии и менее явно – в других европейских странах ряды университетских профессоров, восхваляющих результаты рыночной борьбы за деньги и статус, устойчиво растут. Возможность носителей знания претендовать на превосходство своих точных оценок над оценками, возникающими в глубинах игры спроса и предложения, оспаривается и отвергается самими членами академического сообщества. В отчаянном стремлении выдать

необходимость за возможность или, если можно так сказать, украсть ураган, интеллектуалы, чье общее значение принижено рыночной конкуренцией, превращаются в ревностных сторонников привнесения рыночных критериев в университетскую жизнь: то, насколько тот или иной курс или проект хорош и основателен, ставится в зависимость от его шансов на рынке, от его продаж; и продаваемость («соответствие спросу»; «удовлетворение нужд работников»; «предложение требующихся промышленности услуг») неизбежно становится высшим критерием оптимальности учебного плана, выбираемых курсов и присваиваемых степеней. Духовное лидерство – это мираж; задачей интеллектуалов становится следование развитию внешнего мира, а не установление стандартов поведения, истинности и вкуса.

Вопрос об идентичности изменился: это уже не вопрос о том, «откуда ты», но «какова твоя задача»! Поэтому каждый хочет создать сообщество «под себя». Но сообщества не создаются! Ты его либо имеешь, либо нет. Потенциально создаваемое социальными сетями сообщество — субститут. Разница между сообществом и сетью в том, что сообществу ты принадлежишь, а сеть принадлежит тебе. В ней верховодишь ты! Захотел — добавляешь друзей, захотел — уничтожаешь. Более того, ты контролируешь значимых людей, от которых зависим. Люди испытывают некоторое облегчение, поскольку одиночество и оставленность — сугубый страх века индивидуализма. Но велик искус легкости манипулирования друзьями в Интернете — и люди не учатся реальным социальным навыкам, неоценимым, как только ты выходишь на улицу, пришел на рабочее место, как только начинаешь устанавливать любое эмоциональное общение. Папа Франциск, человек из числа великих, свое первое по избрании интервью дал Еугенио Скалфари — итальянскому журналисту, публично признавшему свой атеизм. Это было знаком: реальный диалог — не общение с людьми одних с тобой убеждений. Социальные медиа не учат нас диалогу, поскольку в них легче уклониться от противоречий. Большинство людей используют социальные сети не для объединения или расширения горизонта — наоборот, для того, чтобы окопаться в зоне комфорта, а в ней единственное эхо — звук твоего же голоса, а единственные видимые глазу вещи — отражения твоего же лица. Социальные медиа удобны, никто не спорит. И вызывают удовольствие. Но что это, как не западня?

Источник

Долгое время в российской американистике литература США второй половины XIX в. прочно ассоциировалась прежде всего с творчеством Марка Твена (1835—1910). Его колоритная, мощная фигура, его фантастическая популярность оттесняли в тень некоторых его весьма значительных и достойных современников, тогда недостаточно известных. Значение Твена как национального гения было обусловлено не только уникальностью его таланта, выросшего из национально-самобытной культуры, фольклора и юмора, но и также уникальностью самой судьбы Твена и его богатейшего жизненного опыта.

Конечно, на исходе века и другие американские писатели, в частности Хоуэлле и Генри Джеймс, переводились и обсуждались в нашей критике. Но автор «Гека Финна» оставался в центре пристального внимания россиян.

«Русский» Твен. Буквально с первых шагов Твен нашел в России благодарных и заинтересованных читателей. С начала 1870-х гг. имя Марка Твена (оно сначала транслитерировалось как Туэйн, Туайн) стало активно появляться на страницах русской периодики, в том числе провинциальной. Еще при жизни Твена в 1896—1899 гг. вышло его собрание сочинений в 22 томах; за ним последовали два других, в том числе 28-томное. Один из томов, содержавший произведения с резкими выпадами против служителей культа и толстосумов, был в 1915 г. изъят и уничтожен цензурой.

Известно, что Твен питал интерес к России; его внимание привлекла книга С.М. Степняка-Кравчинского «Подпольная Россия». Он симпатизировал тем, кто выступал в защиту свободы, и был настроен резко против репрессивной политики царизма. Его памфлет «Монолог царя» был снабжен карикатурой, на которой Твен изображался сталкивающим своим пером с трона Николая II. В 1906 г. произошла памятная встреча Твена и М. Горького на банкете, устроенном в Нью-Йорке в честь русского писателя.

Русские критики верно уловили разные аспекты глубоко национальной самобытности Твена. С точки зрения Аркадия Аверченко, он был воплощением «здравого смысла», характерного для его соотечественников. Среди первых глубоких критиков, пропагандистов и переводчиков Твена был К. Чуковский, для которого «духовная сила Твена произрастала из его необычайного слияния с народом». Богатейший спектр приемов Твена-рассказчика, очеркиста, пародиста, юмориста, сатирика не прошел мимо внимания таких русских писателей, как Аверченко, Маяковский, Булгаков, Ильф и Петров.

Научное изучение творчества Твена началось у нас в 1940-е гг.; одним из пионеров российского твеноведения стал А. Старцев.

Вместе с тем в интерпретации Твена нередко сказывалась политическая конъюнктура, общий идеологический климат в стране: так, в конце 1940—1950-х гг., в годы холодной войны, в Твене прежде всего видели «обличителя американского империализма».

Этапом в развитии отечественного твеноведения стало издание (под редакцией А. Елистратовой, М. Мендельсона и А. Старцева) в 1959—1961 гг. 12-томного собрания сочинений писателя, научно откомментированного, включавшего в себя публицистику, переписку, записные книжки писателя, а также учитывающего новые публикации, появившиеся в США. Наследие Твена далеко не исчерпано. С годами оно открывается нам своими новыми гранями и аспектами. Твен был первым подлинным американским писателем, и все мы его наследники, продолжатели его дела.

Современный подход к Твену требует учета всего объема публикаций, включая извлечения из архива, появившиеся за последние годы. И хотя Твен, особенно в последние годы, «писал в стол», а «Автобиографию» диктовал «из могилы», он был твердо привержен американской демократии в ее подлинном выражении. Он полагал, что критика и сатира должны способствовать изживанию человеческих недостатков и общественных пороков.

«Русский» Джек Лондон: реализм, одухотворенный романтикой. В истории мировой литературы есть художники, которые привлекают наше внимание не только книгами, но как личности, внутренне созвучные своим героям. Они становятся духовными спутниками поколений, выражая внутреннюю потребность, особенно молодежи, в героике и романтике. Их отличает единство мысли и действия. К ним относился Джек Лондон.

Не будет преувеличением сказать, что Джек Лондон (1876-1916) обрел в России свою вторую родину. Бывали периоды, когда по тиражам книг, изданных на русском языке, он превосходил всех других зарубежных писателей. Отмеченная еще Уитменом в «Письме к русскому» известная близость духовного склада русских и американцев, привыкших к огромным просторам своих стран, к борьбе с суровой природой, во многом объясняет популярность Лондона в нашей стране. В Сибири есть даже озеро, носящее его имя.

Джека Лондона стали переводить на русский язык с начала 1900-х гг. О том, что его имя было у всех на устах, свидетельствуют строки из ранней поэмы Маяковского «Облако в штанах» (1914):

Вы говорили:

«Джек Лондон,

деньги, любовь, страсть», —

А я одно видел:

Вы — Джиконда,

Которую надо украсть!

Маяковского вообще притягивал Лондон (наряду с Уолтом Уитменом). В 1918 г. вышел немой фильм «Не для денег родившийся», сделанный по мотивам романа «Мартин Иден». Маяковский играл в фильме главную роль — поэта, носившего довольно экзотическое имя Иван Нов.

Источник

Обрели конкретные очертания реформы относительно положения государственных крестьян. Министр государственных имуществ генерал П.Д. Киселев открывал в их деревнях школы, больницы, ветеринарные пункты. Те крестьяне или общества, которым земли не хватало, с помощью государства переселялись на свободные земли в другие регионы. Сложившаяся система законов частично защищала крестьян от помещичьего давления – помещики были не прочь покомандовать и не своими селянами.

Широкое распространение получал картофель, позже ставшим для россиян «вторым хлебом». Здесь не все проходило гладко, поскольку для земледельцев многое в его возделывании было непонятно: и плоды, не привычные для них, а потому бесполезные, и лучшие земли под его посадки, где, по обыкновению, выращивался хлеб, и урожай доставался нередко не тем, кто его выращивал, и неумение хранить картофель, что приводило к порче и большим потерям урожая. Это не раз вызывало «картофельные бунты» (1840–1844).

Реформы Киселева вызывали недовольство – меньше со стороны крестьян, больше со стороны помещиков и части правительства. Дворяне опасались, что улучшение жизни государственных крестьян станет дурным примером для их крепостных, вызовет беспорядки по всей стране. Несмотря на издержки, реформа Киселева в той или иной мере изменили жизнь определенной части населения к лучшему.

Частичной реформой можно назвать упорядочение финансовой системы в стране. Министр финансов Е.Ф. Канкрин сумел обеспечить доход казне, рядом умных мер защитил от нарастающей конкуренции промышленность. Основой денежного обращения стал серебряный рубль, который свободно менялся на кредитный билет, и наоборот.

РЕПЛИКА

Единственным недостатком Канкрина, о котором говорили и о котором знал даже царь, было упрямство, которое не всегда шло на пользу Отечеству. Так, «предначертав за 20 лет сим план своего управления, он следует ему неуклонно и противится всякому нововведению, если оно не им предложено», что мешало ему идти наравне с веком. Так, в конце 1830-х годов министр финансов отверг предложение иностранных банкиров, которые «вызывались устроить в России на пространстве 7000 верст шоссе». Жаль, качественных шоссейных дорог в стране тогда еще практически не было!

Еще одна полезная подвижка царствования: в заслугу Николаю можно поставить постройку железной дороги между Петербургом и Москвой.

Таковы основные реформаторские достижения 30-летнего царствования Николая I.

Войны второй четверти XIX в.

На указанные годы пришлось три войны: Кавказская (1817–1864), Русско-персидская (1826–1828), Русско-турецкая (1828–1829). Кроме того, русские войска усмирили польское восстание 1830–1831 гг. и участвовали в подавлении революции 1848–1849 гг. в Венгрии.

Военная политика в николаевский период характеризовалась увеличением вооруженных сил на 40%, началом внедрения нарезного огнестрельного оружия, постройкой и укреплением ряда крепостей, расширением сети военно-учебных заведений, усилением плац-парадной муштры.

Кавказская война 1817–1864 гг. охватывала все царствование Николая I. Война приобрела для горцев религиозный характер. Боевые действия проходили с переменным успехом. Перелом в пользу русских войск наступил с середины 1840-х годов, когда в должность главнокомандующего вступил генерал М.С. Воронцов. Завершал войну новый император Александр II.

Русско-персидская 1826–1828 гг. и Русско-турецкая 1828–1829 гг. были вызваны попыткой Ирана и Турции, подталкиваемых Англией – вечным соперником России, использовать в своих целях выступление горцев Кавказа. Обе войны закончились победой России. Расходы на них составили свыше 120 млн руб. серебром. Русскими стали Эриванское и Нахичеванское ханства, ряд крепостей, часть Черноморского побережья. Все это изменило стратегическую обстановку на Кавказе в пользу России, расширило сферу ее влияния на Среднем Востоке.

Польская кампания 1831 г. – боевые действия русской армии под руководством И.Ф. Паскевича с целью подавления антироссийского восстания в Царстве Польском. Сражения показали большие пробелы в подготовке русских войск, что явилось следствием чрезмерного увлечения в армии строевой подготовкой, недооценкой противника, недальновидностью военного и политического руководства России. Тем не менее, Польша была «оккупирована так крепко, что не могла и шевельнуться».

Участие России в подавлении революции 1848–1849 гг. в Венгрии. Узнав о революции во Франции (1848), Николай I, будучи на балу, объявил: «Седлайте коней, господа офицеры! Во Франции провозглашена республика!» Но поход на Париж не состоялся, поскольку пламя революции охватило Германию и Австрию. Австрийский император призвал на помощь русского царя. Царские войска, 150 тыс. человек под командованием Паскевича, с инструкцией царя: «Не щади каналий!», вторглись в Венгрию и совместно с австрийцами подавили революцию. Австрийская империя была спасена.

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Иван Федорович Паскевич (1782–1856). Генерал-фельдмаршал, граф Эриванский, князь Варшавский, наместник Польши, фельдмаршал трех европейских армий, кавалер всех российских орденов, высший военный авторитет при Николае I; царь называл его «отцом-командиром».

Николай I, не будучи дальновидным политиком, под воздействием эйфории от победы в Венгрии, решил, что столь же триумфально сумеет разделаться и с Турцией, давним врагом России, не осознавая при этом, что тем самым задевает интересы Англии и Франции. Более прозорливые политики уже тогда понимали, что этот «триумфальный перезвон 1849 г.» стал «первым ударом похоронного колокола» для русского императора.

Русское общество против царизма

Самодержавие и крепостничество не могли не вызвать сопротивление со стороны народа и его передовых представителей. После разгрома декабристов стали создаваться новые политические кружки. Против консервативного существующего строя выступили А.И. Герцен, В.Г. Белинский, Н.В. Станкевич, петрашевцы, некоторые религиозные организации.

Отдельные кружки считали себя наследниками декабристов, но в главной идее пошли дальше: к перевороту с привлечением народных масс. Впрочем, дальше разговоров дело не шло, кружки были малочисленны, но тем не менее это стало симптомом перехода от дворянской революционности к разночинской (разночинец – интеллигент, не принадлежавший к дворянству, выходец из других сословий – купечества, мещанства, духовенства, крестьянства, а также из мелкого чиновничества).

Единомышленники Герцена считали себя прямыми наследниками декабристов. «Казнь Пестеля и его товарищей, – отмечал Герцен, – окончательно разбудила ребяческий сон моей души». Об антиправительственных разговорах и песнях на собраниях кружка стало известно охранке. Николай посчитал, что его участников следовало бы «лишить живота», поскольку они «оскорбили величество пением возмутительных песен». Кружковцы были арестованы, а затем разосланы в разные глухие губернии в ссылку.

Сам Герцен, и в России, и в эмиграции, неустанно искал виновников «оскотинения России». Нашел: ими он считал помещиков-крепостников, включая царя. Создав в Лондоне журнал «Колокол», он обличал самодержавный режим и пропагандировал идеи либерального реформизма и революционного социализма. Получив в Англии известие о кончине Николая I, Герцен напоил группу лондонских бомжей пивом и вместе с ними прямо на улицах кричал «Ура!»

Членов других оппозиционных кружков постигала такая же, как и кружка Герцена, или еще более жестокая участь; их приговаривали даже к четвертованию, повешению, расстрелу (потом, как правило, эти крайние меры заменялись каторгой и ссылкой).

Возмутителем самодержавного спокойствия слыл В.Г. Белинский. Исключенный из университета «по ограниченности способностей» (фактически – за написание антикрепостнической драмы «Дмитрий Калинин»), Белинский боролся с существующими порядками, разоблачая официальную теорию царизма «православие, самодержавие, народность», сформулированную министром народного просвещения С.С. Уваровым. Белинский не соглашался с тем, что русский народ по своей природе религиозен, беспредельно предан царю и считает крепостное право нормальным состоянием общества. Время показало, что он был прав.

Источник