Мрт при переломе стопы

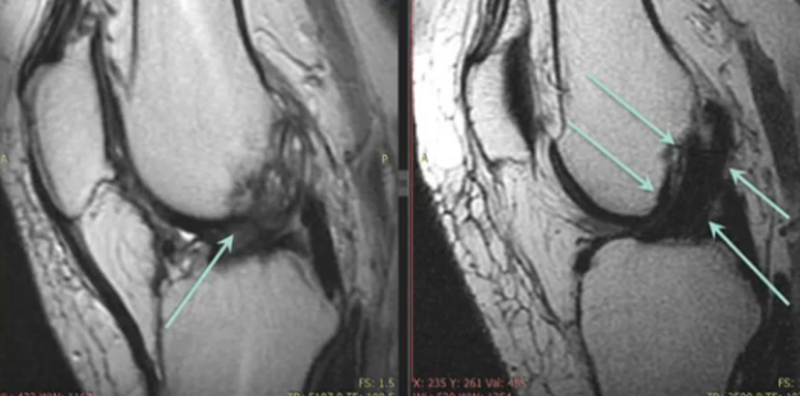

Перелом в коленном суставе (указан стрелками)

Перелом в коленном суставе (указан стрелками)Травмы, ушибы или падения могут сопровождаться серьезными повреждениями. Среди них нередко встречаются нарушения целостности костей. При признаках вывиха, растяжения связок, ушиба, осложненного или неосложненного перелома врачи предпочитают рентгенографию. Метод быстрый, простой и доступный, часто клиники располагают собственным оборудованием для проведения исследования. При подозрении на осложненные переломы, подготовке к операции обычно применяют КТ. Оба метода базируются на рентгеновском излучении и позволяют четко визуализировать костную ткань. Однако врачи-травматологи в дополнение нередко назначают магнитно-резонансную томографию. Процедура дорогостоящая, поэтому у пациентов возникает вопрос: «Видны ли на МРТ переломы, и зачем проводить исследование, если повреждение уже обнаружено?» МР-сканирование – высокоинформативная диагностическая процедура, которая поможет правильно подобрать лечение.

Видны ли на МРТ переломы?

Магнитно-резонансная томография базируется на свойствах магнитного поля. Под воздействием последнего изменяется движение атомов водорода, которые входят в молекулы воды и в разном количестве присутствуют во всех тканях организма. Аппарат улавливает импульсы от возбужденных протонов и преобразует их в изображение. В результате получают послойные снимки исследуемой области, на которых хорошо просматриваются ткани с разным содержание жидкости.

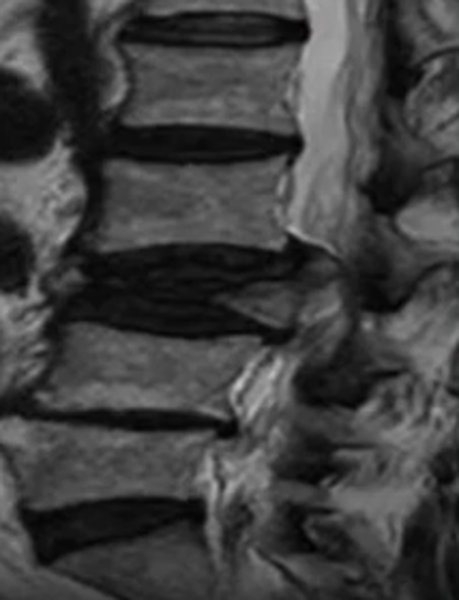

Осложненный компрессионно-оскольчатый перелом тела позвонка в грудном отделе на МРТ

Осложненный компрессионно-оскольчатый перелом тела позвонка в грудном отделе на МРТ

На срезах можно увидеть хрящи, связки, мышцы. Применение специальных последовательностей позволяет изучить сосуды, нервные волокна, головной и спинной мозг, лимфатические структуры. Существенным недостатком метода является его низкая информативность относительно состояния костной ткани. МР-сканирование плохо отображает участки с малым содержание влаги.

Покажет ли МРТ перелом, зависит от структуры поврежденной кости. Врач может заподозрить деструкцию по характерным признакам. Например, о скрытом переломе будет говорить отек костного мозга. При этом результаты рентгена могут не показать повреждение.

С целью первичной диагностики нарушений целостности костей магнитно-резонансная томография не применяется как ведущий метод по следующим причинам:

- вся процедура занимает продолжительное время;

- требует специального оборудования, которое есть лишь в некоторых медучреждениях;

- процедура дорогостоящая;

- дает мало информации о состоянии костной ткани.

Травматолог может назначить МРТ перелома при яркой неврологической симптоматике. МР-сканирование даст подробную информацию о состоянии окружающих мягких тканей. Метод незаменим при подозрениях на травмы позвоночника. Он поможет выявить ущемление нервных корешков, сужение спинномозгового канала, опухолевые образования в костной ткани позвонков, которые могут быть истинной причиной травмы.

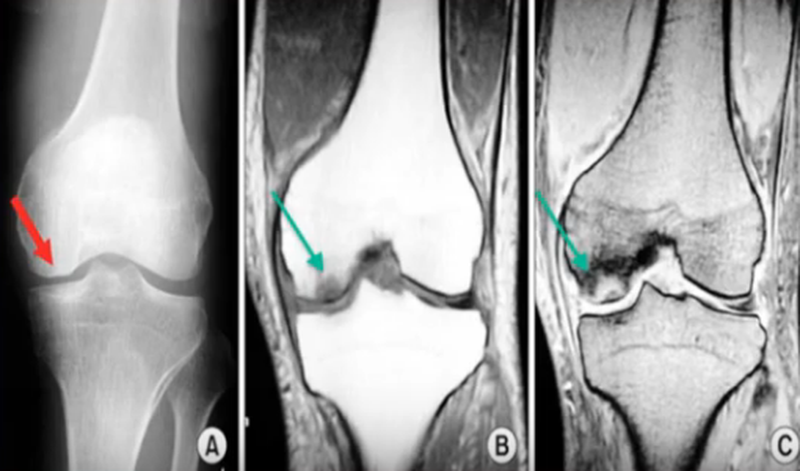

В некоторых случаях МР-сканирование дает наиболее точную информацию по сравнению с другими методами (при рентген-негативных, субхондральных переломах и пр.). Отдельные программы помогают судить о давности перелом (режим жироподавления и др.).

Субхондральный перелом на рентгенографии (А), КТ (В) и при МР-сканировании (С), указан стрелками

Субхондральный перелом на рентгенографии (А), КТ (В) и при МР-сканировании (С), указан стрелками

Как проходит МРТ при переломах?

Чтобы сделать МРТ перелома в диагностическом центре «Магнит», пациент должен предварительно записаться. Во время беседы с медперсоналом по телефону стоит сообщить о наличии в теле металлических имплантов или электронных устройств:

- штифтов, пластин, спиц;

- эндопротезов;

- кардиостимулятора;

- инсулиновой помпы;

- кровоостанавливающих клипс;

- стентов в сосудах и т.п.

Присутствие электроники – противопоказание для проведения сканирования. Чтобы пройти обследование при наличии металлических конструкций, необходимо предоставить паспорт на имплант, с описанием материала, из которого он изготовлен. Документ можно взять в клинике, где ранее проводили операцию.

Относительными противопоказаниями для МРТ являются первый триместр беременности, клаустрофобия, вес больного более 120 кг. Женщинам в положении исследование проводят после согласования с акушером-гинекологом. Пациентам с лишним весом и боязнью замкнутого пространства диагностику осуществляют на аппаратах открытого типа.

Если у человека есть трудности с сохранением неподвижности (например, из-за неврологической симптоматики или острой боли), МР-сканирование проводят под седацией или наркозом.

Пациентам, способным передвигаться самостоятельно или с помощью близких, исследование проводят в стандартном порядке:

- подготовка. Больной приходит в клинику за 5-10 минут до назначенного времени, заполняет документы. После консультации с рентгенологом пациента проводят в раздевалку. Здесь нужно оставить украшения, одежду с металлическими элементами, электронные приборы;

- сканирование. Лаборант проводит больного в диагностический кабинет, помогает лечь на платформу томографа, подкладывает валики для удобства, предлагает наушники, фиксирует тело. Рентген-техник выходит в кабинет, расположенный за стеклянной стеной/окном, откуда контролирует весь ход процедуры. Врач напоминает больному о необходимости лежать неподвижно и включает аппарат. Исследование длится 20-25 минут;

- результаты. После МРТ пациент получает заключение рентгенолога в письменном виде и цифровой носитель со сканами исследуемой области. Врач дает краткие пояснения относительно результатов процедуры.

Заключение МРТ необходимо предоставить Вашему доктору – травматологу или ортопеду. Только лечащий врач имеет право устанавливать диагноз и назначать лечение.

МРТ или КТ при переломе?

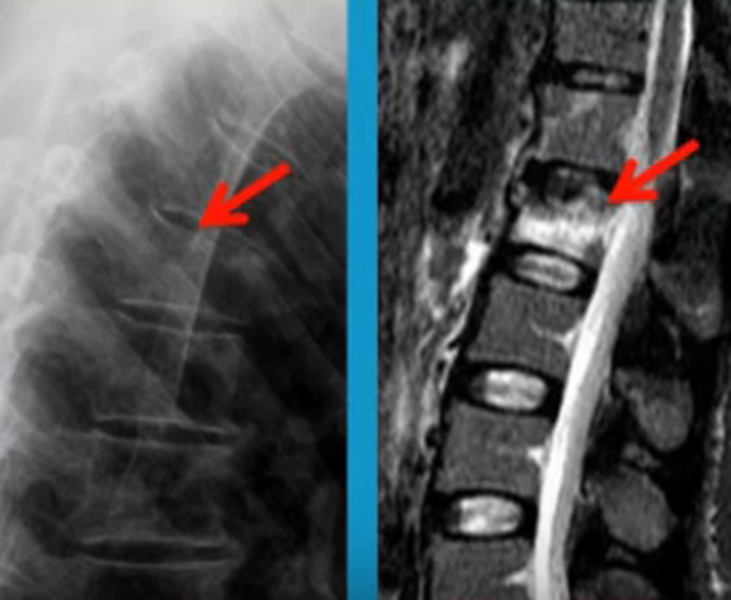

Перелом позвоночника (указан стрелками) на рентгене (слева) и при МР-сканировании (справа)

Перелом позвоночника (указан стрелками) на рентгене (слева) и при МР-сканировании (справа)

Компьютерная томография – это усовершенствованный вид рентгенографии. Отличие заключается в том, что КТ-аппарат делает множество снимков в аксиальной плоскости послойно, тогда как обычный рентген дает лишь суммарные изображения всей области интереса. Результаты КТ более информативны в плане диагностики переломов. Метод реагирует и отражает минимальное изменение плотности костной ткани. Недостатками КТ являются:

- лучевая нагрузка;

- ограниченная кратность проведений (не более 2 раз за год);

- противопоказания (нельзя делать беременным и детям, есть ограничения по применению контраста).

Метод активно используют для экстренной диагностики переломов, когда врачам необходимо точно и срочно оценить клиническую ситуацию, чтобы оказать пациенту помощь.

МРТ не подразумевает лучевой нагрузки. Метод используют в комплексной диагностике посттравматических состояний, для изучения мягкотканных структур. МР-сканирование может пригодиться при переломе, если:

- пациент – это ребенок или беременная женщина;

- больной уже проходил лучевую диагностику или терапию и есть риск передозировки нагрузки во время очередного КТ или рентгена;

- деформация поврежденной кости влияет на целостность мягких тканей;

- есть подозрения на компрессию сосудов или нервных волокон;

- врач предполагает, что перелом является следствием не травмы, а структурных нарушений в кости.

При отсутствии противопоказаний методом выбора для диагностики переломов считается КТ.

Источник

Смоделированное изображение стопы

Смоделированное изображение стопыВ процессе жизнедеятельности стопа выполняет ряд важных функций, от которых зависит возможность самостоятельного и уверенного передвижения человека. Дистальная часть нижней конечности имеет довольно сложную структуру. Костные образования вместе с суставами, мышцами, связками, мягкими тканями, ежедневно принимают значительную нагрузку при ходьбе, обеспечивают опорную, амортизационную и подъемную функции. Изучение перечисленных составляющих при помощи стандартной рентгеновской установки в ряде случаев не дает полную и исчерпывающую информацию о состоянии анатомической области, повреждениях и патологиях. Более информативными и современными способами обследования считают магнитно-резонансную и компьютерную томографии. Методы неинвазивны и безболезненны. Действие первого из них заключается во влиянии магнитных полей на рассматриваемую анатомическую область или ее отдельные участки. Детализация на снимках помогает докторам оценить актуальное состояние костей, окружающих тканей, выявить малейшие изменения или нарушения кровотока и по полученным результатам поставить правильный диагноз. От точности описания снимков рентгенологом и вынесенного заключения по обследованию зависит эффективность назначенного лечения. Ниже детальнее разберем: в каких случаях пациентам делают и что показывает МРТ стопы.

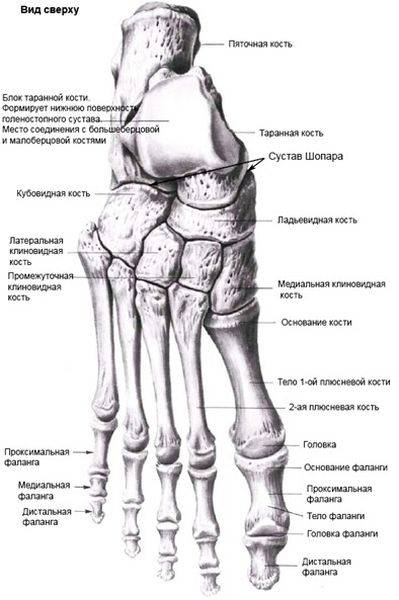

Анатомия стопы

Вес всего тела человеческого организма в вертикальном положении удерживают стопы. Последние характеризуются основными функциональными особенностями:

- обеспечивают опору, что позволяет держать в положении, отличном от горизонтального, весь организм;

- смягчают интенсивные, ударные и импульсные нагрузки на компоненты конечности, позвоночник и в целом на опорно-двигательный комплекс во время перемещений в пространстве (даже при таких сложных движениях, как прыжки или танец);

- подталкивают тело вверх в процессе нашей ходьбы.

Стопа состоит из 26 костей, соединенных связками между собой. Система скелета разделяется на три основные части: составляющие компоненты плюсны и предплюсны, пальцев. Связки скрепляют конструкцию и играют важную роль в совершении произвольных и пассивных движений, обеспечивающих функциональность ног и эффективность выполнения ими своих функций. Все пальцы имеют по 3 фаланги, кроме больших (у них по 2). Самые крупные кости стопы – таранная и пяточная. Последние вместе с другими – кубовидной, медиальной, тремя клиновидными и промежуточной составляют скелет предплюсны. В описанной ранее структуре много сложных сочленений. Например, кубовидная и ладьевидная кости формируют ключевой сустав Шопара. Своды включают плюсну и предплюсну, соединенные в единую структуру связками и разнообразными сухожилиями. Основу голеностопа составляют таранная кость, больше- и малоберцевые. При движении (ходьба, прыжки, бег) арки стопы выполняют амортизационную и подъемную функции, обеспечивая мягкие и грациозные движения, не приносящие вреда остальному организму. Основной упор в процессе перемещения берет на себя именно таранная кость, перераспределяя вес между передним и задним отделами конечности.

Анатомия стопы

Анатомия стопы

За полноценные движения в конечности отвечают суставы и их совокупность. Хрящи покрывают обращенные друг к другу конгруэнтные поверхности костей. Среди сочленений выделяют:

- голеностопный – один из самых крупных суставов, обеспечивающий, главным образом, движения по фронтальной оси;

- систему мобильных соединений костей предплюсны (подтаранное, пяточно-кубовидное, клино-ладьевидное и т.д.);

- предплюсно-плюсневые, плюснефаланговые суставы – соединяют участки соответствующих костей.

Первый межфаланговый сустав большого пальца более других предрасположен к патологиям, так как постоянно участвует в движении и принимает основную часть получаемой в процессе последних нагрузки на себя.

Суставы стопы

Суставы стопы

Двигательный компонент дистальной части нижней конечности человека, обеспечивающий произвольный характер активных движений состоит из 19 мышц. Последние, растягиваясь и сокращаясь, инициируют и поддерживают во времени процесс ходьбы. Перенапряжение или недостаточная развитость мышечного компонента приводят к изменениям положения крупных и мелких суставов, костей, дистрофии сухожилий. В дальнейшем описанное выше влечет за собой патологии стопы.

Прикрепляют мышцы к скелету эластичные и прочные соединительнотканные волокна – сухожилия. Механическое повреждение последних при травме вызывает воспаление, значительно ограничивающее движения и разрушающее данные элементы дополнительно. Связочный аппарат представлен нерастяжимыми, но эластичными тканями, поддерживающими сустав в виде единого образования, соединяя кости между собой. Повреждение обсуждаемых элементов по отдельности или в совокупности неизбежно влечет за собою болезненные ощущения, отечность.

За кровоснабжение стопы отвечают три основных артерии: передняя и задняя большеберцовые и малоберцовая. Данные сосуды помогают справляться с осевой нагрузкой, оказывающей значимое травмирующее влияние на дистальную часть нижней конечности во время ходьбы. Вдоль всего хода артерии сопровождают нервные стволы, образуя вместе с защитным соединительнотканным футляром единые пучки. Компрессия перечисленных компонентов приводит к боли в ногах, онемению, покалываниям, “ползанию мурашек”, изменению восприятия тепловых и холодовых воздействий и другим дискомфортным ощущениям.

Комплекс всех перечисленных выше элементов формирует стопу человека, функции которой делают ее очень важной частью опорно-двигательной системы.

Заболевания стоп

Костные образования лучше показывает компьютерная диагностика, но бывают такие ситуации, когда доктора назначают магнитно-резонансное исследование, например для уточнения состояния окружающих мягких тканей. Благодаря использованию последнего метода проводят комплексное изучение рассматриваемой зоны, выявляют дегенеративные, воспалительные, посттравматические, инфекционные и опухолевые поражения дистальной части конечности, изменения в строении сосудисто-нервных пучков.

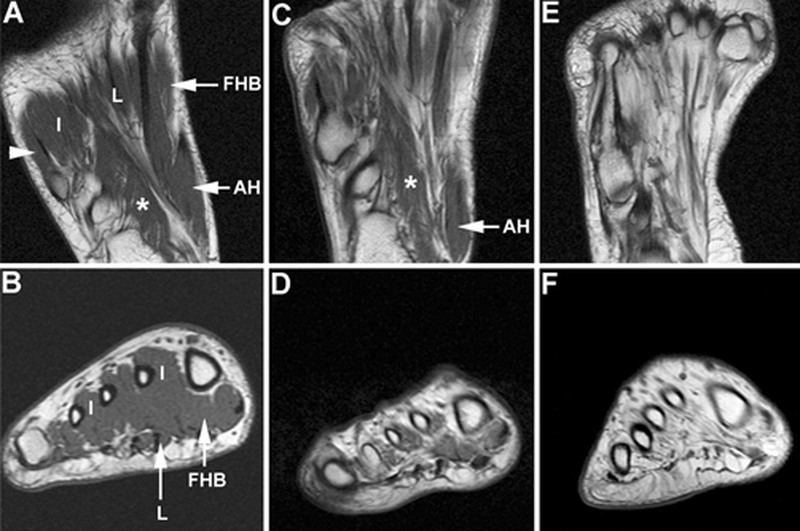

Изображение разных срезов стопы на МРТ (маркеры указывают на основные мышечные массивы в толще анатомического образования)

Изображение разных срезов стопы на МРТ (маркеры указывают на основные мышечные массивы в толще анатомического образования)

На результатах визуализируют переломы, вывихи суставов, трещины костей, разрывы связок, сухожилий, повреждения крупных сосудов, мышц. В ходе комплексного поиска посттравматических осложнений магнитно-резонансная томография показывает состояние двигательных компонентов ступни, включая мелкие (межфаланговые, плюснефаланговые, плюсневые), компрессию нервных окончаний. Исследование выявляет следующие патологические изменения:

- разрушение хряща суставов;

- поражения, причиной которых является воспалительный процесс (артрит, синовит, тендинит и др.);

- дегенеративные изменения, приводящие к истиранию суставной капсулы, что влечет нарушение свободных движений (артроз);

- последствия травм в виде сращений конгруэнтных, обращенных друг к другу поверхностей костей (анкилоз), рубцовых разрастаний, пр.;

- дисметаболические поражения мелких суставов стопы (подагра и пр.);

- смещение плюснефаланговых суставов пальцев ног – вальгусные, варусные деформации стопы;

- инфекционное поражение костей дистальной части нижней конечности (остеомиелит).

- наличие инородных тел в тканях рассматриваемой области;

- подошвенный фасциит – нарост, локализующийся в задненижней области пяточной кости (шпора). Болезнь сопровождается болью, воспалением и уплотнением конечных участков плантарной связки. МРТ стопы показывает фасцию с образованием наростов на пяточной кости;

- новообразования добро- или злокачественной природы могут возникать как в костных, так и мягких тканях. При диагностике видна локализация, вовлеченность окружающих тканей, размер, края, форма патологии, наличие капсулы и пр.;

- аномальное развитие ступни.

По результатам скрининга хирург или травматолог определяет необходимость оперативного вмешательства. Магнитно-резонансная томография – универсальный метод, показывающий патологии всех структур стопы. Своевременное обследование играет особо важную роль. Точная постановка диагноза, помогает определить наиболее подходящую схему лечения, позволяющую избежать множества грозных осложнений.

Делают ли МРТ стопы?

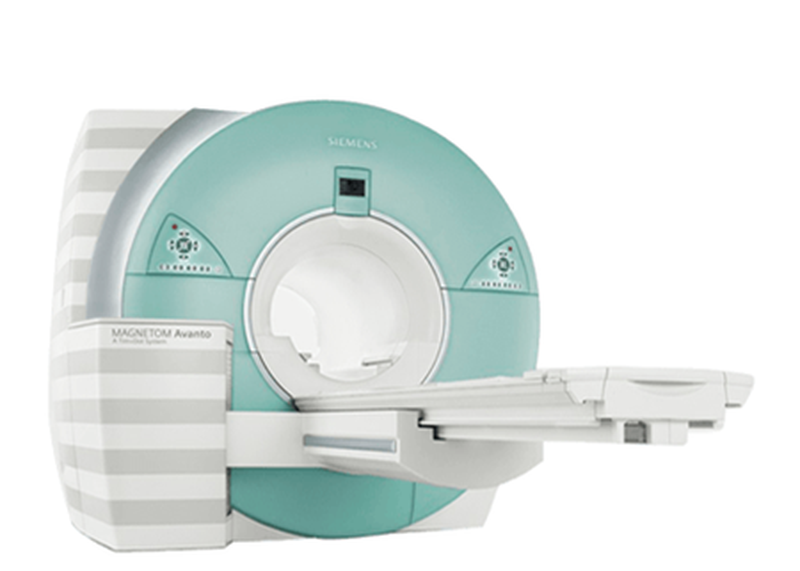

Существует два типа МР-томографов: открытый и закрытый. В первом варианте магнит расположен сверху и снизу, во втором – по периметру внутри всего кольца гентри. С помощью томографа закрытого типа получают снимки лучшего качества, чем при обследовании на открытом устройстве, за счет большей напряженности поля, направленного на изучаемую анатомическую зону. В медицинском центре “Магнит” находится томограф экспертного класса немецкого производства Siemens 1,5 Тл, отличающийся от аналогов высокой производительностью и четкостью производимых результатов. Набор специальных функций позволяет задать характеристики процесса для каждого конкретного пациента.

Немецкая фирма Siemens – один из лидеров рынка инструментальной диагностики

Немецкая фирма Siemens – один из лидеров рынка инструментальной диагностики

Показания и противопоказания к МРТ стопы

Данный способ используют врачи для подтверждения предварительного диагноза, уточнения состояния структур при планировании оперативных вмешательств. Решение о необходимости инструментального неинвазивного исследования ступней с помощью специалист принимает на основании следующих жалоб пациента:

- боль (острого или хронического характера) в дистальной части нижней конечности, не поддающаяся лечению продолжительное время;

- внешние признаки воспалительной реакции в виде изменения цвета кожных покровов, отечности, деформации или увеличения объема стопы;

- ограниченность или невозможность движений;

- дискомфортные ощущения в виде покалывания, распирания хруста или онемения в области стопы;

- недифференцируемые изменения или неоднозначные ситуации на фото других методов обследования, требующие уточнения;

- нарушения кровообращения в стопе;

- наличие неопластических процессов первичного или вторичного характера, явно видимых при визуальном осмотре, пальпации и пр.

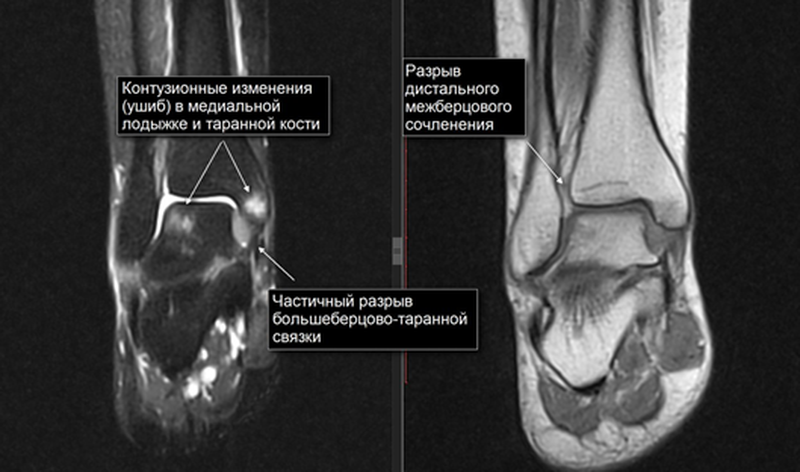

Посттравматические патологии, выявляемые при МР-томографии

Посттравматические патологии, выявляемые при МР-томографии

Магнитно-резонансная томография – безболезненная и совершенно безопасная процедура, не оказывающая негативного влияния на организм человека. Среди противопоказаний выделяют:

- беременность – непосредственное влияние на плод в процессе исследования не до конца изучено, поэтому специалисты не рекомендуют делать манипуляцию, особенно в начале срока (первом триместре);

- наличие в организме металлических пластин (за исключением титановых), протезов, штифтов, клипс на сосудах может стать преградой к обследованию – вышеуказанные предметы снижают информативность снимков и могут спровоцировать нежелательные эффекты из-за взаимодействия с магнитным полем;

- установленные в организме кардио- и нейростимуляторы служат причиной отказа в проведении процедуры, так как действие аппарата влияет на них негативно ;

- клаустрофобия – может возникнуть приступ паники из-за боязни замкнутого пространства. Следует обговорить с врачом пути решения проблемы. Возможно, будут назначены успокоительные препараты перед прохождением.

Ограничения к МРТ

Ограничения к МРТ

Иногда для улучшения визуализации патологических процессов показано введение в вену контрастного вещества. Благодаря последнему удается четко определить размеры, контуры, характеристики новообразований. Препарат предназначен для “подсвечивания” перестроек архитектоники изучаемой области и не несет угрозу для организма. В отличие от раствора йода, используемого при КТ, вещество менее токсично. В основе состава – соединения металла Гадолиния. Индикатор хорошо переносится пациентами, в крайне редких случаях могут возникнуть побочные реакции в виде тошноты, болезненности области инъекции и т.д. Особенность гадолиния – способность усиливать отклик тканей на действие магнитных волн. В результате получают снимки высокой четкости. Несмотря на относительную безопасность, применение индикатора предполагает при прохождении сканирования в период лактации требует предварительную подготовку. Кормящая мама должна накануне сцедить молоко, чтоб после исследования давать малышу, так как контрастное вещество может оказать негативное действие на организм ребенка.

Детям проводят МР-томографию стоп по достижению 5 лет вне стационара (12 – для применения индикатора). В отличие от КТ-диагностики, при МР-обследовании отсутствует вредное рентгеновское облучение.

МРТ стопы, как проходит?

Пациенты, которым назначен скрининг с помощью магнитных волн, часто спрашивают, как проходит обследование. Придя на процедуру, больному следует снять с себя все металлические предметы в виде ювелирных изделий, заколок, часов, очков, зубных протезов и т.д. МРТ стопы проходит в отдельном помещении, где находится устройство. Медицинский работник помогает больному правильно расположиться на кушетке. После того, как обследуемый надел противошумные наушники, лаборант переходит в соседнюю комнату и начинает сканирование. За процессом в кабинете, где установлен аппарат, специалист наблюдает через стекло и, в случае необходимости, может связаться с пациентом через переговорное устройство.

Процедура инструментального изучения стопы

Процедура инструментального изучения стопы

Исследование основано на послойном сканировании области интереса, в результате чего получают смоделированное изображение анатомических образований. Снимки делают в трех (аксиальной, фронтальной и сагиттальной) проекциях. При запросе от лечащего врача рентгенолог может реконструировать объемное изображение зоны интереса. Благодаря глубине среза от 1 мм, удается рассмотреть с разных углов анатомию дистальной части нижней конечности и создать максимально четкое описание результатов. Процедура полностью безопасна, не приносит боли. Во время исследования по рекомендации врача может понадобиться внутривенное введение определенного количества контрастного вещества для улучшения визуализации патологий (новообразований, воспаления и т.д.). После пройденного исследования можно сразу идти домой, нет необходимости в последующем наблюдении медицинским персоналом пациента.

Сколько по времени делается МРТ стопы?

Общая продолжительность пребывания в аппарате не превышает 30 минут, включая предварительную подготовку и введение контраста (если необходимо). Результаты в виде фото можно получить в электронном виде с комментариями и описаниями специалиста в течение одного часа.

МРТ или КТ стопы?

Многих из обращающихся к нам пациентов интересует такой вопрос: “Какая процедура подходит больше для диагностики стопы: компьютерная или магнитно-резонансная томография?” Первая основана на воздействии Х-лучей на организм, в то время как вторая методика использует магнитное поле для получения информации, представленной в виде снимков заданной области, и действует несколько иначе. Нельзя однозначно сказать, какой способ исследования лучше, так как они взаимодополняющие. КТ отлично визуализирует структуры повышенной плотности (скелет человека). На фото отчетливо видны переломы, трещины, вывихи суставов стопы и т.д. Магнитно-резонансную томографию делают для выяснения состояния большинства мягких тканей (мышц, сухожилий, капсул суставов, связок, артерий, подкожной клетчатки, нервных волокон). При подозрении на любые новообразования в несколько раз информативнее исследование с помощью магнитного поля. Что касается заболеваний, связанных с костными элементами – КТ более предпочтительный метод диагностики.

Сделать магнитно-резонансную томографию стопы Вы можете в нашем центре, предварительно записавшись по телефону +7 (812) 407-32-31. Специалисты МЦ «Магнит» с радостью ответят на оставшиеся вопросы и предложат оптимальное время исследования.

Источник