Мрт перелома руки

Все виды повреждения кисти можно разделить на несколько групп.

Начнем с МР-диагностики травматических повреждений кисти и лучезапястного сустава.

При клиническом обследовании больных с ушибами лучезапястного сустава и кисти, как правило, определяются болезненность при пальпации, увеличение объема окружающих мягких тканей, а объективно и рентгенологически изменения отсутствуют. Наиболее часто встречаются ушибы метаэпифиза лучевой и локтевой костей, а также полулунной и ладьевидной костей. Ушибы (контузионные поражения) кисти определяются только при МРТ-исследовании, особенно хорошо видно на программах с подавлением сигнала от жира. Морфологически ушиб кости проявляется нарушением целостности трабекул костной ткани с кровоизлиянием и отеком костного мозга. Однако, несмотря на повреждение трабекул костной ткани, рентгенологические исследования, включая КТ, не позволяют обнаружить патологические изменения.

Клинические проявления у пациента: боль и ограничение движений после падения на вытянутую руку 4 месяца назад.

Перелом ладьевидной кости с явлениями асептического некроза проксимального полюса и, связанного с ним, остеоартрита. Ладьевидный перелом обычно происходит из-за падения на вытянутую руку, которое приводит к гиперэкстензии лучезапястного сустава.

Аваскулярный (асептический) некроз нередко сопутствует переломам проксимальной части ладьевидной и переломам полулунной кости, а также неадекватно репонированным и иммобилизированным переломам этих костей. Основная причина – нарушение трофики участка кости при повреждении питающих артерий.

Методом выбора в диагностике и стадировании остеонекроза костей кисти является МРТ.

Этот термин применяется для обозначения переломов, которые первично не были выявлены рентгенологически, а обнаружены только методом МРТ. Только через 5-10 дней после травмы на отсроченных рентгенограммах появляется линия перелома. Через 1,5-2 мес. после травмы ретгенография и СКТ у пациентов со скрытыми переломами позволяют визуализировать незначительные облаковидные остеосклеротические изменения по ходу линии перелома, как проявление репаративного процесса.

Лучевая диагностика повреждений связочного аппарата лучезапястного сустава и кисти представляет наибольшие трудности в связи со сложностью анатомии и малыми размерами данной области. Возможности рентгенографии и КТ в диагностике повреждений связок ограничены. О них судят по наличию косвенных признаков. Вследствие относительно малых размеров связок, УЗИ затруднительно. Методом выбора при исследовании связочного аппарата является МРТ.

Клинически: Острая боль. В анамнезе нет травмы или чрезмерной нагрузки. Увеличение диаметра и повышение МР-сигнала в проекции сухожилия разгибателя.

МРТ показывает веретенообразное расширение нерва, которое вызвано утолщением нервных пучков и жировой и фиброзной пролиферацией. МРТ характеристики фибролипоматозной гамартомы являются патогномоничным, что исключает необходимость в биопсии для диагностики.

Кистозное образование в проекции тыльных межзапястной и лучезапястной связок; незначительный синовит.

Синдром повреждения сухожилий включают частичные и полные их разрывы, проявления теносиновита и посттравматического тендиноза. Основную долю составляют теносиновиты, возникающие изолированно или на фоне повреждения костей и связок. Морфологически теносиновиты характеризуются скоплением синовиальной жидкости под оболочками сухожилия. Рентгенодиагностика в диагностике теносиновитов неинформативна. Наиболее информативны в диагностике теносиновита УЗИ и МРТ.

Теносиновит сухожилий глубокого сгибателя пальцев кисти и длинного сгибателя большого пальца.

Клинически: Отек левой руки, сохраняющийся длительное время, в настоящий момент пациент начал жаловаться на нарушение чувствительности боковых трех пальцев.

Капсулированная масса прикреплена к сухожилиям поверхностного и глубокого сгибателей указательного пальца. Липома из сухожилия (гистологически доказано).

Большинство травм лучезапястного сустава и кисти сопровождается симптомами сопутствующего экссудативного синовита; его выраженность зависит от тяжести травм. На МРТ выявляется суставной выпот. Кроме того, иногда определяется отек костного мозга в субхондральных отделах эпифизов костей, отек периартикулярных мягких тканей.

Артрит.

Ревматоидный артрит. Субхондральные эрозии, гипертрофия синовиальной оболочки.

Ревматоидный артрит. Анкилозирование костей запястья, деструкция эпифизов лучевой и локтевой костей.

Хронический остеомиелит ладьевидной кости.

Кистевой туннельный синдром может быть спровоцирован целым рядом причин. Существует два механизма формирования данного синдрома. Первый – уменьшение в размерах самого карпального канала. Сюда относят такие причины, как артроз, травмы, акромегалия, и чрезмерное механическое воздействие. Второй механизм – увеличение в размерах содержимого карпального канала. Например, при ганглиевых кистах, опухолях нерва, отложение веществ (например, амилоида), или синовиальной гипертрофии при ревматоидном артрите. Также некоторые индивидуальные факторы, такие как размер и форма запястья и форма срединного нерва, могут способствовать развитию синдрома запястного канала.

Клинически проявляется болью и нарушениями чувствительности. Типичным является брахиалгия, парастезии, или ночные восходящие боли, исходящие из запястья. Кроме того, определяется слабость в руке. Слабость, чаще всего, является поздним симптомом.

На основании всего вышеизложенного, можно сделать вывод, что магнитно-резонансная томография кисти – высокоинформативное исследование, позволяющее оценить изменения самого различного характера и происхождения.

Источник

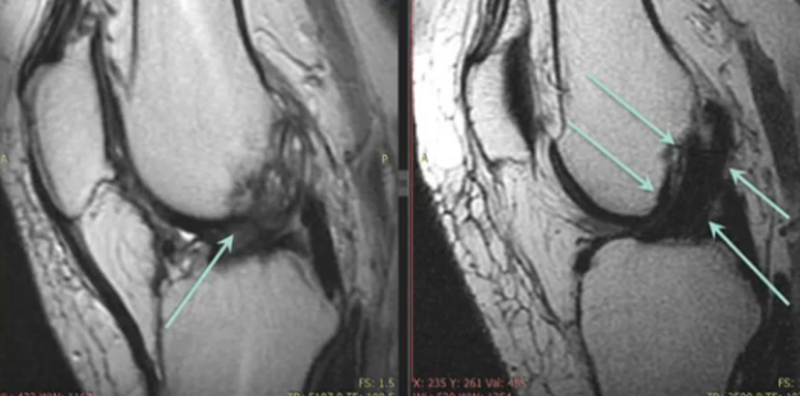

Перелом в коленном суставе (указан стрелками)

Перелом в коленном суставе (указан стрелками)Травмы, ушибы или падения могут сопровождаться серьезными повреждениями. Среди них нередко встречаются нарушения целостности костей. При признаках вывиха, растяжения связок, ушиба, осложненного или неосложненного перелома врачи предпочитают рентгенографию. Метод быстрый, простой и доступный, часто клиники располагают собственным оборудованием для проведения исследования. При подозрении на осложненные переломы, подготовке к операции обычно применяют КТ. Оба метода базируются на рентгеновском излучении и позволяют четко визуализировать костную ткань. Однако врачи-травматологи в дополнение нередко назначают магнитно-резонансную томографию. Процедура дорогостоящая, поэтому у пациентов возникает вопрос: «Видны ли на МРТ переломы, и зачем проводить исследование, если повреждение уже обнаружено?» МР-сканирование — высокоинформативная диагностическая процедура, которая поможет правильно подобрать лечение.

Видны ли на МРТ переломы?

Магнитно-резонансная томография базируется на свойствах магнитного поля. Под воздействием последнего изменяется движение атомов водорода, которые входят в молекулы воды и в разном количестве присутствуют во всех тканях организма. Аппарат улавливает импульсы от возбужденных протонов и преобразует их в изображение. В результате получают послойные снимки исследуемой области, на которых хорошо просматриваются ткани с разным содержание жидкости.

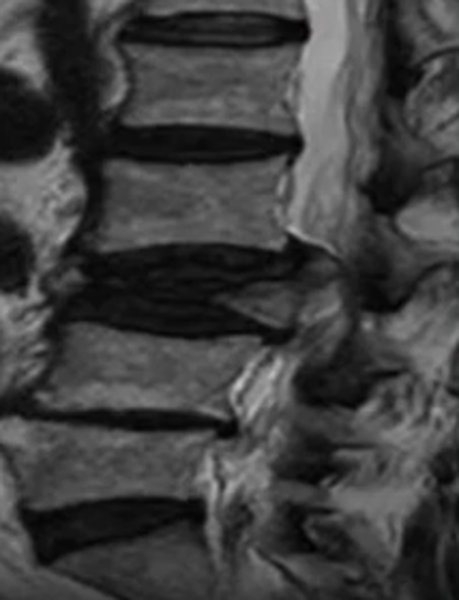

Осложненный компрессионно-оскольчатый перелом тела позвонка в грудном отделе на МРТ

Осложненный компрессионно-оскольчатый перелом тела позвонка в грудном отделе на МРТ

На срезах можно увидеть хрящи, связки, мышцы. Применение специальных последовательностей позволяет изучить сосуды, нервные волокна, головной и спинной мозг, лимфатические структуры. Существенным недостатком метода является его низкая информативность относительно состояния костной ткани. МР-сканирование плохо отображает участки с малым содержание влаги.

Покажет ли МРТ перелом, зависит от структуры поврежденной кости. Врач может заподозрить деструкцию по характерным признакам. Например, о скрытом переломе будет говорить отек костного мозга. При этом результаты рентгена могут не показать повреждение.

С целью первичной диагностики нарушений целостности костей магнитно-резонансная томография не применяется как ведущий метод по следующим причинам:

- вся процедура занимает продолжительное время;

- требует специального оборудования, которое есть лишь в некоторых медучреждениях;

- процедура дорогостоящая;

- дает мало информации о состоянии костной ткани.

Травматолог может назначить МРТ перелома при яркой неврологической симптоматике. МР-сканирование даст подробную информацию о состоянии окружающих мягких тканей. Метод незаменим при подозрениях на травмы позвоночника. Он поможет выявить ущемление нервных корешков, сужение спинномозгового канала, опухолевые образования в костной ткани позвонков, которые могут быть истинной причиной травмы.

В некоторых случаях МР-сканирование дает наиболее точную информацию по сравнению с другими методами (при рентген-негативных, субхондральных переломах и пр.). Отдельные программы помогают судить о давности перелом (режим жироподавления и др.).

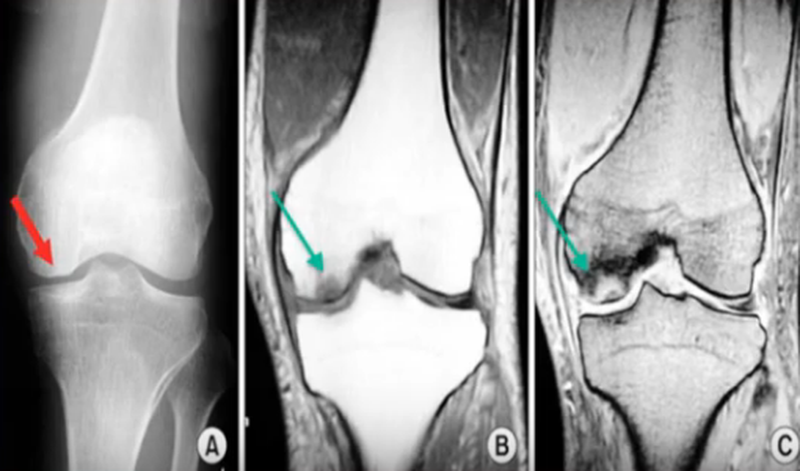

Субхондральный перелом на рентгенографии (А), КТ (В) и при МР-сканировании (С), указан стрелками

Субхондральный перелом на рентгенографии (А), КТ (В) и при МР-сканировании (С), указан стрелками

Как проходит МРТ при переломах?

Чтобы сделать МРТ перелома в диагностическом центре «Магнит», пациент должен предварительно записаться. Во время беседы с медперсоналом по телефону стоит сообщить о наличии в теле металлических имплантов или электронных устройств:

- штифтов, пластин, спиц;

- эндопротезов;

- кардиостимулятора;

- инсулиновой помпы;

- кровоостанавливающих клипс;

- стентов в сосудах и т.п.

Присутствие электроники — противопоказание для проведения сканирования. Чтобы пройти обследование при наличии металлических конструкций, необходимо предоставить паспорт на имплант, с описанием материала, из которого он изготовлен. Документ можно взять в клинике, где ранее проводили операцию.

Относительными противопоказаниями для МРТ являются первый триместр беременности, клаустрофобия, вес больного более 120 кг. Женщинам в положении исследование проводят после согласования с акушером-гинекологом. Пациентам с лишним весом и боязнью замкнутого пространства диагностику осуществляют на аппаратах открытого типа.

Если у человека есть трудности с сохранением неподвижности (например, из-за неврологической симптоматики или острой боли), МР-сканирование проводят под седацией или наркозом.

Пациентам, способным передвигаться самостоятельно или с помощью близких, исследование проводят в стандартном порядке:

- подготовка. Больной приходит в клинику за 5-10 минут до назначенного времени, заполняет документы. После консультации с рентгенологом пациента проводят в раздевалку. Здесь нужно оставить украшения, одежду с металлическими элементами, электронные приборы;

- сканирование. Лаборант проводит больного в диагностический кабинет, помогает лечь на платформу томографа, подкладывает валики для удобства, предлагает наушники, фиксирует тело. Рентген-техник выходит в кабинет, расположенный за стеклянной стеной/окном, откуда контролирует весь ход процедуры. Врач напоминает больному о необходимости лежать неподвижно и включает аппарат. Исследование длится 20-25 минут;

- результаты. После МРТ пациент получает заключение рентгенолога в письменном виде и цифровой носитель со сканами исследуемой области. Врач дает краткие пояснения относительно результатов процедуры.

Заключение МРТ необходимо предоставить Вашему доктору — травматологу или ортопеду. Только лечащий врач имеет право устанавливать диагноз и назначать лечение.

МРТ или КТ при переломе?

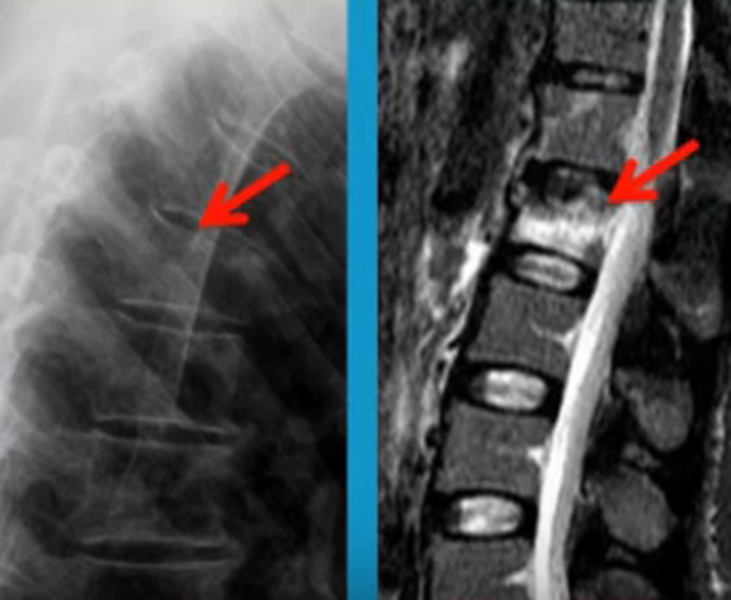

Перелом позвоночника (указан стрелками) на рентгене (слева) и при МР-сканировании (справа)

Перелом позвоночника (указан стрелками) на рентгене (слева) и при МР-сканировании (справа)

Компьютерная томография — это усовершенствованный вид рентгенографии. Отличие заключается в том, что КТ-аппарат делает множество снимков в аксиальной плоскости послойно, тогда как обычный рентген дает лишь суммарные изображения всей области интереса. Результаты КТ более информативны в плане диагностики переломов. Метод реагирует и отражает минимальное изменение плотности костной ткани. Недостатками КТ являются:

- лучевая нагрузка;

- ограниченная кратность проведений (не более 2 раз за год);

- противопоказания (нельзя делать беременным и детям, есть ограничения по применению контраста).

Метод активно используют для экстренной диагностики переломов, когда врачам необходимо точно и срочно оценить клиническую ситуацию, чтобы оказать пациенту помощь.

МРТ не подразумевает лучевой нагрузки. Метод используют в комплексной диагностике посттравматических состояний, для изучения мягкотканных структур. МР-сканирование может пригодиться при переломе, если:

- пациент — это ребенок или беременная женщина;

- больной уже проходил лучевую диагностику или терапию и есть риск передозировки нагрузки во время очередного КТ или рентгена;

- деформация поврежденной кости влияет на целостность мягких тканей;

- есть подозрения на компрессию сосудов или нервных волокон;

- врач предполагает, что перелом является следствием не травмы, а структурных нарушений в кости.

При отсутствии противопоказаний методом выбора для диагностики переломов считается КТ.

Источник

В последнее время большое количество обращений к травматологу связано с заболеваниями лучезапястного сустава. При сильных болях неясной этиологии, туннельном синдроме или серьезной травме рекомендуется КТ кисти. Процедура позволяет обнаружить любые патологии костной и мышечной ткани, помогает быстро поставить правильный диагноз и начать лечение.

Основные показания к прохождению МРТ

Магнитно-резонансная томография в медицинской среде заслуженно считается наиболее качественным и точным методом диагностики. Среди его преимуществ – абсолютная безболезненность для пациента, легкость проведения, не требующая длительной подготовки. Она помогает поставить диагноз в ситуациях, когда стандартное УЗИ или рентген не дают правильной информации.

Существует множество медицинских показаний, при которых рекомендуется КТ запястья и кисти руки:

- подготовка к операции при травматической ампутации;

- предоперационная подготовка при необходимости восстановления нервных сплетений;

- при спазмах или болях неясной природы;

- при невозможности использования других методов диагностики по разным причинам (наличие металлических скоб в кости, беременность);

- диагностика туннельного синдрома, возникающего при длительной работе за компьютером;

- установление стадии артроза или артрита сустава кисти;

- подтверждение остеопороза костной ткани;

- подозрение на развитие рака костного мозга, метастазов в кости;

- диагностика меланомы кожи;

- аномалии развития лучезапястного сустава;

- необходимость определения причины воспаления в суставе руки.

При проведении МРТ кисти у врача-диагноста появляется возможность получения качественного снимка. На нем одновременно просматриваются хрящевая и костная ткань, нервные окончания, кровеносные сосуды.

Что лучше: КТ или МРТ запястья?

В зависимости от причины заболевания травматолог рекомендует проведение КТ или МРТ кисти руки. Но для большинства пациентов практически не существует разницы между методами. На деле они значительно отличаются по многим параметрам: информативность, воздействие на организм больного, способы визуализации костной или мягкой ткани. Поэтому необходимо понимать особенности диагностики каждым из способов.

При КТ или компьютерной томографии проводится воздействие рентгеновского излучения большой мощности. Оно генерируется с помощью множества датчиков, хорошо концентрируется в костях и хрящах больного. Оно выделяет травмированные и поврежденные участки, показывает мелкие трещины, наросты и костные мозоли. Это хороший способ проведения срочной диагностики после операции по вживлению искусственного сустава кисти.

Среди недостатков методики КТ – облучение считается опасным, поэтому процедура может применяться не более 1–2 раз в год. Оно менее информативно при сосудистых аномалиях, не дает полной картины при поиске причины воспаления или острой боли. По методике компьютерную томографию кисти руки сравнивают с рентгенографией, которая не отличается высокой степенью информативности.

МРТ лучезапястного сустава и обследование кисти руки более безопасно для пациентов любого возраста. Принцип действия основан на создании резонанса водородных молекул с помощью электромагнитного поля. Они активно двигаются в определенных траекториях, оставляя на датчиках информацию о форме, виде и структуре внутренних органов.

Что можно обнаружить при МРТ кистей рук?

При проведении МРТ кистей рук томограф снимает тончайшие срезы толщиной не более 0,1–1 мм. Они складываются в полноценное изображение, которое диагност рассматривает в разных плоскостях. Это позволяет обнаружить тяжелые заболевания и сложные патологии:

- воспалительные очаги, нарушающие работу сухожилий;

- бытовые или производственные травмы, растяжения, наколы;

- неправильное срастание костной ткани после перелома;

- разрыв нервных окончаний или отмирание сухожилия;

- ревматоидный артрит;

- артроз;

- отложение солей;

- костные мозоли и шипы в суставной сумке кисти руки;

- остеопороз ткани;

- кисты или злокачественные новообразования;

- болезнь Кинбока (некроз полулунной кости);

- тендовагинит.

Обсуждая, что показывает МРТ кисти руки, следует упомянуть возможность диагностики туннельного синдрома. Это распространенное заболевание офисных работников, возникающее из-за длительной работы на компьютерной клавиатуре или мыши. Пациенты жалуются на сильную боль в запястье, отдающую в локоть. Она мешает полноценно работать, принимать пищу и отдыхать, плохо определяется с помощью УЗИ.

Как правильно подготовиться к процедуре исследования

Отсутствие специальной подготовки можно отнести к преимуществам метода обследования. Но перед посещением томографии врач-диагност дает несколько рекомендаций, на которые следует обратить внимание:

- Перед сканированием лучше переодеться в удобную не облегающую одежду из хлопковой ткани. Синтетика часто провоцирует раздражение кожи, мешает сохранять неподвижность.

- МРТ сканер реагирует на металлические предметы, поэтому за пределами кабинета томографии следует снять украшения, одежду с молнией или заколки, оставить мобильный телефон.

- Если процедура проводится экстренно из-за тяжелой травмы, больного просят переодеться в специальный одноразовый халат.

В некоторых случаях пациентам рекомендуется МРТ сустава и кистей с добавлением контрастного вещества. Это единственный способ диагностировать причину нарушения кровотока, обнаружить опухоли и гигромы синовиальной кисты запястья. Для этого больному предварительно вводится препарат, содержащий частицы металла, реагирующие на электромагнитное поле. Они выделяют скрытые участки на срезах, показывают сосуды, закупоренные тромбами.

При назначении контраста пациенту рекомендуется за 4–6 часов отказаться от питья. Это помогает препарату быстрее распределиться по кровеносным сосудам, что сокращает время диагностики. Рентгенологи советуют проходить обследование на голодный желудок: вещество иногда провоцирует тошноту и дискомфорт, что мешает оставаться неподвижным на столе томографа МРТ.

Противопоказания к прохождению МРТ запястья

Магнитно-резонансная томография основана на физических свойствах электромагнитного поля. Оно безопасно для взрослых и детей, не провоцирует развитие онкологии. Но существуют противопоказания, при которых не следует проводить МРТ запястья руки:

- Психологическая боязнь замкнутого пространства. Больные с клаустрофобией или неврозом не могут длительное время сохранять неподвижность в узком тоннеле. Для них вариантом диагностики остается аппарат открытого типа или введение анестезии на время работы закрытого сканера.

- Избыточная масса тела. Многие модели томографа рассчитаны на определенный диаметр талии пациента. Поэтому при весе свыше 120–130 кг следует искать медицинские центры, где обследование проводится на сканере открытого типа.

- Наличие вживленных кардиостимуляторов и других электронных приборов. Магнитное поле нарушает их работу, провоцирует опасные для жизни сбои. Такие больные проходят диагностику кисти с помощью УЗИ, КТ или обычного рентгена.

- Вживленные суставы из металлического сплава, клипсы на сосудах или скобы. Они создают серьезные помехи при работе сканирующих датчиков, не дают получить правильный диагноз.

- Татуировки на теле, сделанные «кустарным» способом. Нередко рисунок наносится красками, содержащими частички металла. При сканировании это не только нарушает четкость снимков: человек испытывает неприятные ощущения, жжение и зуд на коже.

Одним из противопоказаний к МРТ кисти является беременность. Многочисленные практические исследования не доказали опасного воздействия на растущий организм эмбриона. Но врачи стараются исключить любую опасность и вмешательство на раннем сроке. При острой необходимости обследование проводится на последнем триместре без контрастного вещества.

Как проходит МРТ обследование

В большинстве медицинских учреждений установлены томографы закрытого типа. Поэтому при сканировании больной полностью помещается в тоннеле на выдвижном столе. Человек заранее прибывает на процедуру, переодевается в подготовленную одежду. Диагност помогает принять необходимую позу, фиксирует руку с помощью специального приспособления, определяет основные параметры на аппарате.

Видео: Проведение мрт лучезапястного сустава и кисти руки

При сканировании конечности необходимо сохранять неподвижность, максимально расслабиться. На обследование уходит не более 30 минут. Среди неприятных моментов – громкие звуки при работе магнитных катушек, резкие стуки или мигание датчиков. После окончания процедуры МРТ кисти больной отправляется домой без госпитализации.

Если процедура проводится с добавление контрастного вещества, рекомендуется дополнительно пройти тест на возможную аллергию. Он занимает несколько минут, но помогает избавиться от опасных осложнений.

Преимущества томографии кистей

Процедура МРТ является наиболее современным способом диагностики тяжелых заболеваний на ранней стадии. Она имеет ряд преимуществ для пациента и врачей:

облучение безопасно для человека;

- срезы позволяют визуализировать мельчайшие детали размером от 1 мм;

- по срезам можно отследить причину развития патологии;

- после обследования появляется возможность создания трехмерного изображения опухоли, деформированного сустава;

- сканер выявляет малейшие дефекты костной ткани или трещины на участках, которые не визуализируются на рентгене;

- позволяет с высокой точностью определить тип опухоли без предварительной биопсии;

- определяет остеопороз, его стадии и степень разрушения костной ткани.

Контрастное вещество, применяемое для МРТ или МСКТ кисти, не содержит частицы йода. Оно редко вызывает аллергическую реакцию, хорошо переносится пациентами.

Вероятные риски проведения МРТ сканирования

При соблюдении всех рекомендаций рентгенологов обследование абсолютно безопасно для человека. Его можно проводить несколько раз в год, отслеживая последствия операции или заболевание в динамике. Но не следует забывать, что любая медицинская процедура несет определенные риски для пациента.

При проведении МРТ кисти в редких случаях наблюдается:

- искажение снимков и информации при нахождении в теле небольших металлических имплантатов;

- у 1–2% людей остается риск аллергии на гадолиний, входящий в состав контраста;

- при грудном вскармливании препарат передается новорожденному, поэтому женщине необходимо сцеживаться в течение 1–2 суток.

Многие противопоказания при прохождении МРТ кисти условные. В крупных клиниках уже работают компактные томографы небольшого размера. В них можно отсканировать только руку, провести процедуру в положении сидя.

Что делать после получения ответов

После сканирования первые результаты можно получить уже через 1–2 часа. Врач-диагност внимательно изучает многочисленные срезы, анализирует различия и выявленные аномалии. Но окончательный диагноз ставит профильный врач: травматолог, невропатолог, онколог.

Источник