Морфология переломов ребер

Установление механизма переломов ребер имеет важное значение в секционной судебномедицинской практике.

Между тем в судебномедицинской литературе нет данных, которые позволяли бы достоверно дифференцировать переломы ребер от удара и от сдавления грудной клетки, т. е. прямые и непрямые переломы. Например, М. И. Райский указывает, что при прямых переломах концы сломанных ребер направлены внутрь, а при непрямых — кнаружи соответственно механизму их образования. Однако этот признак не может иметь решающего значения, так как при транспортировке трупа и манипуляциях, связанных со вскрытием грудной клетки, концы переломов смещаются.

Мы изучили особенности переломов наружной и внутренней пластинок ребер и убедились, что они нередко позволяют четко установить механизм перелома.

Переломы ребер как при ударе, так и при сдавлении грудной клетки обычно являются сгибательными — они возникают прежде всего на вершине выпуклой стороны дуги сгибания, а затем уже распространяются к вогнутой стороне. Это объясняется различной устойчивостью костной ткани к сдавлению и растяжению. Например, в средние годы жизни устойчивость к растяжению свежей компактной кости составляет приблизительно 9—12 кг на 1 мм2, в то время как устойчивость к сдавлению —

12—16 кг на 1 мм2 (Н. Matti). Поэтому выпуклая сторона дуги сгибания ребра подвергается растяжению и ломается прежде всего.

Края перелома обладают следующими характерными особенностями.

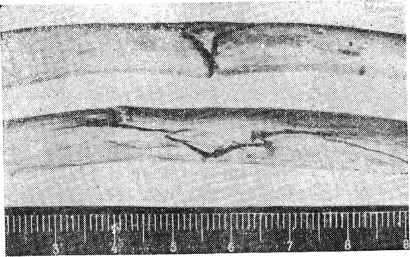

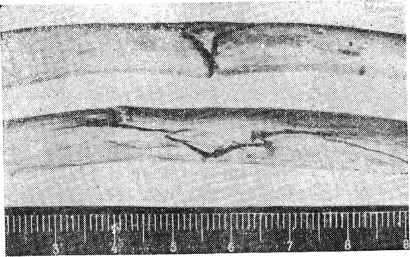

Со стороны выпуклости они ровные либо мелкозубчатые, но четкие, линия перелома либо прямая, либо зигзагообразная, но всегда отчетливая. Как правило, отмечается зияние, обусловленное возникновением перелома в результате растяжения костной пластинки. Подобный перелом при ударе образуется на внутренней пластинке ребра, при сдавлении грудной клетки — на наружной (рис. 1).

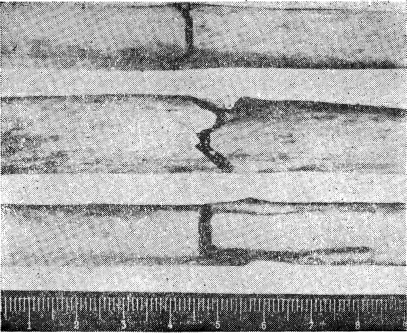

С вогнутой стороны края перелома обычно расщепленные, иногда с дефектами кости, линия перелома всегда зигзагообразная, нечеткая, зияние либо отсутствует, либо выражено неотчетливо. Подобный перелом при ударе образуется на наружной пластинке ребра, при сдавлении грудной клетки— на внутренней (рис. 2).

Помимо описанных особенностей краев переломов, следует остановиться на одном признаке, упоминания о котором мы не встретили в изученной нами литературе.

Как известно, при сгибательных переломах длинных трубчатых костей в результате сгибания кости нередко образуется типичный отломок треугольной формы, основанием обращенный к вогнутой стороне. По расположению этого отломка можно определить направление и место приложения действовавшей силы.

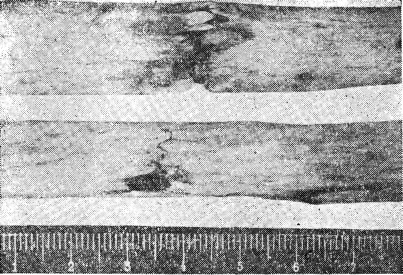

Точно так же при сгибательных переломах ребер линия перелома на одном из краев ребра нередко раздваивается, образуя угол, от-: крытый в вогнутую сторону (рис. 3). В противоположность переломам трубчатых костей при переломах ребер обычно не наблюдается образования полного отломка треугольной формы, так как указанное раздвоение линии перелома располагается в большинстве случаев только на одном из краев ребра. С нашей точки зрения, это объясняется спиральным изгибом ребра, в результате чего при сгибании последнего дуга сгибания бывает наиболее сильно выражена у одного из его краев. Вследствие этого не отмечается и полного отщепления треугольного отломка при сгибательных переломах ребер.

Рис. 1. Переломы внутренних пластинок при ударах (два верхних ребра) и перелом наружной пластинки при сдавлении грудной клетки (нижнее ребро).

Рис. 2. Переломы наружных пластинок ребер при ударах.

Рис. 3. Раздвоение линии переломов на боковых поверхностях ребер при ударах.

Таким образом, описанные особенности переломов наружной и внутренней пластинок, а также особенности расположения перелома в форме угла на одном из краев ребра дают возможность достаточно четко решать вопрос о механизме переломов.

Источник

Скелет грудной клетки при травме тупыми предметами повреждается довольно часто, особенно в случаях транспортной травмы, падения с высоты и др. В большей степени повреждаются ребра (чаще IV—VII, как менее защищенные). Переломы ребер могут возникать как в месте воздействия повреждающего предмета (локальные переломы), так и на расстоянии вследствие их чрезмерного сгибания или разгибания (конструкционные переломы). Переломы отдельных ребер без смещения отломков и без повреждения париетальной плевры (как и надломы) при несмертельной травме довольно нередко остаются недиагностированными, особенно в случаях «ушибов груди».

Множественные переломы ребер могут возникать как при неоднократном внешнем воздействии (чаще ударах), так и при одноразовом (обычно при сдавлении). В последнем случае переломы ребер располагаются как бы по одной или нескольким анатомическим линиям. По особенностям переломов ребер возможно дифференцировать условия, при которых они возникли (таблица 7, рис. 30).

| Признак | Характеристика признака | |

| на стороне сжатия | на стороне растяжения | |

| Контур края перелома | В виде резко ломаной линии, ориентированной косопоперечно к продольной оси ребра. Сопоставление отломков неполное, с дефектом вещества компакты вплоть до образования осколков | Мелкозубчатый в виде прямой поперечной или косопоперечной линии; в задних отделах (на внутренней стороне) чаще дугообразная. Сопоставление отломков полное |

| Трещины | Редко продольные | Отходят от перелома под острым углом в направлении к краю ребра |

| Осколки | Ромбовидный (в профиль — треугольник) | Отсутствуют |

| Поверхность излома | Крупнозубчатая | Мелкозернистая или мелкозубчатая |

| Плоскость излома | Косая но отношению к поверхности ребра | Перпендикулярная по отношению к поверхности ребра |

| а) единичные переломы (или множественные по разным анатомическим линиям) типичны для локальных повреждений; б) множественные переломы по одной (или нескольким) анатомическим линиям типичны для конструкционных повреждений | ||

Рис. 30. Переломы ребер.

а — локальный; б — конструкционный; 1,3 — повреждения со стороны наружной пластинки; 2, 4 — повреждения со стороны внутренней пластинки.

Отломки ребер своими острыми концами могут повреждать не только париетальную плевру, но и причинять серьезные ранения внутренних органов (легких, сосудов, сердца).

При ударах тупым твердым предметом с относительно небольшой повреждающей поверхностью ребра ломаются в месте приложения силы. В случаях сдавления предметом с широкой поверхностью локализация переломов оказывается неодинаковой у разных субъектов и зависит от формы грудной клетки (рис. 31). Устойчивость по отношению к внешнему воздействию при прочих равных условиях у грудных клеток различной конфигурации неодинакова: для плоской, конической формы грудной клетки она составляет 1700—2000 Н, для цилиндрической — 3000—3500 Н.

Рис. 31. Локализация переломов ребер (заштриховано) при компрессии в сагиттальном направлении в зависимости от формы грудной клетки, а — плоская; б — цилиндрическая; в — коническая.

Сдавление грудной клетки между двумя твердыми тупыми предметами в экспертной практике чаще всего встречается при обвалах и транспортной травме. Повреждения скелета грудной клетки при компрессии имеют ряд характерных особенностей, которые позволяют судить о механизмах травмы, а в ряде случаев и о направлении внешнего воздействия. Характерным для компрессии грудной клетки является множественность переломов ребер, нередко по нескольким линиям сразу. Если внешнее воздействие превышает сопротивляемость грудной клетки, то возникают переломы ребер в точках с наибольшей кривизной и меньшей прочностью. Получивший повреждения костный каркас грудной клетки значительно слабее противостоит последующим травматическим воздействиям.

Переломы грудины и лопаток возникают, как правило, вследствие прямого травматического воздействия.

Имеется определенная взаимосвязь между повреждениями лопаток и ребер. От сильного удара в лопаточную область при вертикальном положении тела наряду с переломами лопатки возникают множественные односторонние переломы ребер по лопаточной линии и даже одновременно по лопаточной и средней подмышечной (или передней подмышечной) линиям.

Повреждение ребер при «перемещающейся» компрессии грудной клетки наблюдается в случаях переезда колесом автотранспорта в поперечном направлении через тело пострадавшего. Г рудная клетка при этом испытывает несимметричное сдавление.

Ребра на стороне наезда обычно разрушаются более значительно, чем на стороне, подвергшейся деформации в конце переката. Этому способствует первичный удар колесом автомашины в начале наезда и своеобразный соскок колеса в конце переезда.

Источник

“Современные вопросы судебной медицины и экспертной практики”// Вып. Х, Ижевск, 1998, С. 203-205

Выявление признаков, указывающих на прижизненный характер образования переломов костей скелета остается одной из наиболее актуальных проблем судебно-медицинской науки и экспертной практики. Исследования ведутся по многим направлениям с применением биофизических, биохимических и фрактологических методов.

Отдельные работы посвящены изучению посмертных переломов в разные сроки после наступления смерти. При этом в зоне перелома, между отломками и в поднадкостничной щели отмечены кровоизлияния (Л.Е.Кузнецов, О.Ю.Климова, Е.М.Кильдюшов, 1994), нередко, разлитые, что исключат возможность макроскопической диагностики их посмертного происхождения. В таких случаях обычное гистологическое исследование характера кровоизлияний и форменных элементов крови также нерезультативно.

Наиболее перспективно изучение микроциркуляторного русла надкостницы, взятой из области костных отломков, методом импрегнации азотнокислым серебром по В.В.Куприянову (1965). Метод позволяет элективно выявлять элементы сосудистой сети и оценивать состояние микроциркуляторного русла.

При исследованиях надкостницы ребер с применением этого метода отмечено, что при посмертных переломах отсутствуют признаки характерные для прижизненных переломов и морфологическая картина не имеет отличий по сравнению с контролем ( С.С. Казымов, 1990, Р. А. Аушев, 1990).

Как правило посмертные переломы исследуются через различные сроки после наступления смерти. При этом не учитываются стадии развития ранних трупных явлений и, в частности, посмертное перераспределение крови, определяющее расположение и характер трупных пятен.

Известно, что в различные сроки после наступления смерти состояние сосудов и окружающих их тканей неодинаково. На стадии гипостаза происходит наполнение капилляров и венул негемолизированной кровью, в последующие стадии происходит усиление венозного полнокровия и запустевание артериальных сосудов, в дальнейшем развивается гемолиз, нарастают аутолитические изменения сосудистой стенки и окружающих тканей (В.И.Кононенко, 1971, Ю.Л.Мельников, В.В.Жаров, 1978). Сроки развития вышеперечисленных стадий изменяются в широких пределах и зависят от многих факторов.

Нами проводилось исследование и моделирование посмертных локальных и конструкционных переломов ребер с учетом сроков и стадий развития ранних трупных изменений и локализации переломов по отношению к трупным пятнам.

Материал для исследования был получен при судебно-медицинских вскрытиях трупов лиц обоего пола в возрасте от 19 до 55 лет, умерших от заболеваний сердечно-сосудистой системы и органов дыхания. Посмертные переломы ребер моделировали на биоманекенах человека путем нанесения их тупыми твердыми предметами.

Отмечено, что вид и характер разрушения костной ткани при посмертных переломах макроскопически не отличается от прижизненных.

На стадиях гипостаза и диффузии кровоизлияния в окружающих перелом мягких тканях наиболее выражены, причем в большей степени при локальных переломах. В более поздние сроки кровоизлияния или отсутствовали, либо были незначительно выражены. Во всех случаях кровоизлияния не расслаивали мягкие ткани. Гистологическая картина мягких тканей непосредственно прилежащих к области посмертного перелома напоминала таковую при прижизненных переломах, особенно если они располагались в нижележащих отделах (при положении трупа на спине). Однако, характер изменений сосудов соответствовал таковому в удаленных от перелома участках и характеризовал посмертное перераспределение крови. При исследовании микроциркуляторного русла надкостницы ребер отмечалось умеренно выраженное расширение посткапиллярного и венулярного отделов при слабом спазме артериол. Похожая картина обнаруживалась и при прижизненных переломах, но там изменения были более выражены. В отличии от прижизненных, при посмертных переломмах отсутствовали извилистость венулярного отдела, изменение стенок артериол, очаговые и очагово-сливные периваскулярные кровоизлияния. В целом, обнаруженные признаки не отличались от таковых при контрольных исследованиях.

Таким образом, наиболее информативно исследование тотальных препаратов надкостницы ребер, импрегнированных нитратом серебра по В.В.Куприянову, в комплексе с обычным гистологическим исследованием мягких тканей из области переломов и контрольными фрагментами тканей взятыми вне зоны переломов на том же уровне по отношению к трупным пятнам.

Данные методы исследования позволяют в полной мере провести дифференциальную диагностику прижизненного и посмертного образования переломов ребер, что в свою очередь повысит качество проводимых экспертиз.

Источник

Перелом ребра — один из видов травм грудной клетки. Среди всех переломов частота этого составляет от 10 до 15%. Вероятно повреждение не только костей, но и внутренних органов, которые находятся в грудной клетке. В части случаев это приводит к смерти пациента.

- Анатомия ребер

- Причины

- Классификация

- Механизм перелома

- Симптомы

- Стадии заживления

- Диагностика

- Первая помощь при переломе ребра

- Лечение

При переломе нарушается целостность костной или хрящевой части ребра. Вероятно повреждение сразу нескольких ребер с одной или с двух сторон (реже). При повреждении 1-2 ребер человека не отвозят в больницу на лечение. Если же были сломаны 3-4 и больше ребра, то высок риск осложнений. Потому нужна квалифицированная медпомощь и лечение в больнице.

Анатомия ребер

В грудной клетке находятся двенадцать грудных позвонков, 12 пар ребер, суставы. Спереди находится грудина, к которой примыкают хрящевые части ребер. Виды ребер:

- истинные

- ложные

- колеблющиеся

С первой пары по седьмую — истинные, с восьмой по десятую — ложные. А 11-12-я пара ребер называется колеблющимися. Ребра человека состоят из двух частей: костной и хрящевой ткани. Что касается анатомических составляющих, они такие:

- бугорок

- тело

- шейка

- головка

На внутренней поверхности ребра есть углубление, в котором располагается пучок из сосудов и нервов. Если ребро сломано, есть вероятность повреждения этого пучка. Если такое случилось, будет нарушено питание мышц, которые находятся между ребрами, и часто отмечается кровотечение.

Причины

В основном люди ломают ребра, когда падают грудью на твердый выступающий предмет. Также вероятен перелом ребра вследствие сдавления грудной клетки или удара в нее. Причинами перелома могут быть:

- остеомиелит

- остеопороз

- опухоль

Классификация

Исходя из того, есть повреждение кожных покровов или нет, выделяют такие виды:

- закрытый

- открытый

Классификация по степени повреждения предполагает такие виды:

- полный

- трещина

- поднадкостничный (повреждается целостность только костной части ребра)

По месту нахождения перелом ребра может быть:

- двусторонний

- окончатый

Человек может сломать одно или два ребра, а иногда и больше. Исходя из этого критерия, переломы могут быть единичными или множественными. Суть этих видов понятна из названий. Перелом ребра, как и других костей, может быть без смещения или со смещением. Если смещение есть, то концы сдвигаются относительно друг друга, ребро становится не анатомично.

Механизм перелома

Чаще всего перелом происходит на участке максимального изгиба. Это подмышечная линия на боковых поверхностях грудной клетки. Люди в основном ломают с пятого по восьмое ребро. И очень редко врачи обнаруживают перелом 9-12 ребра. Причина в том, что эти ребра очень подвижны. Симптомы будут не яркими, если сломана задняя часть реберной дуги. Причина в том, что в процессе вдоха и выдоха те ребра шевелятся мало, потому дискомфорта не вызывают, и осложнения маловероятны.

Тяжелое течение имеет перелом в передней или в боковой части дуги. Симптомы будут очень заметны.

- Перелом ограниченного участка дуги ребра

Случается, если человек получил травму угловатым тяжелым объектом. Кости ломаются внутрь.

- Полный перелом

В основном бывает, если человек неудачно упал на грудь. Формируется движущийся при вдохах и выдохах отломок ребра. Может повредиться легкое, плевра, нервы и сосуды между ребрами. Последствия могут быть очень опасными для здоровья и для жизни.

- Вдавливание отломка ребра

При сильном ударе в грудную клетку может возникнуть этот вид перелома. Отломок вдавливается внутрь грудной клетки, травмируя легкое, нервы, плевру. Это окончатый перелом. При повреждении 2-3 ребер вместе формируется так называемый реберный клапан.

Симптомы

В области перелома ребра у человека всегда болит. Причем боль становится сильнее, если кашлять, вдыхать воздух и выдыхать его, двигаться. Боль меньше (в некоторых случаях) когда человек сидит или находится в любой позе в покое. Та половина грудной клетки, которая травмирована, будет отставать при дыхании. И дыхание там будет поверхностным.

В зоне травмы ткани отекают, формируется гематома, если перелом является следствием механического повреждения. Если отломков много, то во время травмирования будет хруст или звук костей, которые трутся друг о друга. Такой же симптом характере для множественных переломов одного ребра (есть частички при этом и не сместились).

Переломы с осложнениями или множественные характеризуются такой симптоматикой:

- подкожная эмфизема (ткань легкого повреждена, и воздух, попадающий в него, «спускается» под кожу)

- харканье кровью (это значит, что легкое повреждено)

- пневмоторакс (если будет напряженный пневмоторакс, сердце человека может остановиться)

- дыхательная недостаточность (развивается, если при появлении предыдущего симптома человеку не была оказана нужная медпомощь; пульс частый, кожа бледная или с синим оттенком, дыхание неглубокое. Когда человек дышит, грудная клетка ассиметрична, некоторые ее зоны запали)

- плевропульмональный шок (это осложнение имеет место, если в полость попало много воздуха, особенно холодных температур; симптоматика: холодные руки и ноги, мучительный длительный кашель, признаки дыхательной недостаточности)

- пневмония (если человеку сложно дышать самостоятельно, ткань легкого повреждена, в части случаев стартует воспалительный процесс).

Стадии заживления

- первая

Формирование соедиительнотканной мозоли. На участке повреждения происходит скопление крови, куда попадают фибробласты.

- вторая

Формируется остеоидная мозоль. Остеоид формируется за счет минеральных солей и неорганических веществ, которые откладываются в мозоли, которая сформировалась на первом этапе заживления.

- третья

Происходит отложение гидроксиапатитов в сформировавшемся на предыдущих стадиях заживления остеоиде. Мозоль становится более прочной. Размеры ее превышают диаметр сломанного ребра, но потом она чуть уменьшается.

Диагностика

Врач собирает анамнез, традиционно выслушивает жалобы и делает осмотр пациента. При прощупывании в зоне травмирования доктор может зафиксировать крепитацию костных отломков. Обнаруживается деформация в виде ступеньки. На глубоком вдохе пострадавший будет делать прерывание, потому что ему больно. В медицине это называется симптомом прерванного вдоха. Он характере для перелома ребра.

Обнаруживается также симптом осевых нагрузок. Если сдавливать грудь в разных плоскостях, болеть будут не те зоны, а только область перелома. Когда человек наклоняется в сторону, которая не была повреждена, зона перелома у него болит. Это в медицине называется симптомом Пайра. Проводится рентгенографическая диагностика, которая высокоточна.

Первая помощь при переломе ребра

Если вы подозреваете у себя или близкого человека перелом ребра, стоит сразу же обратиться за квалифицированной медицинской помощью. В противном случае могут быть осложнения.

Если пострадавший находится в тяжелом состоянии, сразу же вызывают скорую помощь. Человеку помогают полусидеть-полулежать, если в таком положении ему проще находиться. Если перелом не открытый, можно дать пострадавшему лекарство для снятия боли, приложить в зону перелома лед, наложить тугую повязку и вызвать скорую или поехать в травмпункт.

Лечение

Если при переломе ребра не возникли осложнения, врач назначает иммобилизацию и препараты для снятия болевого синдрома. В больнице делается спиртопрокаиновая блокада. В проекции перелома вводят прокаин и 70% этиловый спирт в количестве 1 мл.

Грудную клетку пациента нужно зафиксировать циркулярной повязкой с помощью эластичного бинта. Такой бинт можно приобрести в любой аптеке. Если присутствует обширный гемоторакс и пневмоторакс, нужно сделать пункцию плевральной полости. Это освободит полость от крови или воздуха, которые в норме там не должны находиться. Если гемоторакс не обширный, отсасывание крови не делают. Кровь рассасывается без медпомощи.

Перелом ребра заживает за 3-4 недели в большинстве случаев.

Источник