Морфология переломов

1. Абдукционный или аддукционный характер перелома зависит от того, куда смещалась рука в момент возникновения перелома – находилась в процессе отведения или приведения.

2. При чисто абдукционном переломе отломки образуют угол открытый кнаружи. При этом проксимальный конец дистального отломка имеет тенденцию полностью смещаться по ширине и, смещаясь по длине, погружаться в подмышечную впадину. При этом может возникать повреждение магистральных нервно-сосудистых образований.

3. При чисто аддукционном переломе отломки смещаются под углом открытым кнутри.

СИМПТОМЫ ПЕРЕЛОМОВ ПРОКСИМАЛЬНОГО КОНЦА ПЛЕЧА

| Абсолютные симптомы | Не наблюдаются |

| Характерные симптомы | 1. Локальная болезненность в проекции перелома 2. Резкое усиление болей при нагрузке по оси плеча при всех переломах, кроме перелома бугорков. 3. Резкое нарушение функции из-за усиления болей. 4. При отрывном переломе малого бугорка резкое усиление болей при попытке активной внутренней ротации руки. 5. При отрывном переломе большого бугорка резкое усиление болей при попытке активной наружной ротации руки. |

| Рентгенологические признаки | На рентгенограмме в прямой проекции 1) нарушается целостность кортикальных пластинок. Щель между отломками может не прослеживаться; 2) возникает большая или меньшая угловая деформация; 3) при наличии смещения чётко видны концы (края) отломков; 4) при изолированном переломе малого бугорка без значительного смещения на этой проекции перелом можно не увидеть. На рентгенограмме в аксиальной проекции видно смещение угловое и по ширине, а так же щель в основании малого бугорка при его изолированном переломе. |

КЛАССИФИКАЦИЯ ПЕРЕЛОМОВ ДИСТАЛЬНОГО КОНЦА ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ

Надмыщелковые переломы

К таким переломам относят переломы с линией излома, проходящей дистальнее тела плечевой кости, но без нарушения внутрисуставной части мыщелка. По механизму травмы различают сгибательный и разгибательный переломы.

Разгибательный перелом возникает при падении на разогнутую в локтевом суставе руку. Клинические признаки идентичны симптоматике сгибательного перелома.

Сгибательный перелом возникает при падении на согнутую в локтевом суставе руку.

Чрезмыщелковых переломах плечевой кости.

Нестабильный. В связи с наличием короткого рычага – дистального фрагмента и значительных усилий, прикладываемых к дистальному концу плечевой кости, очень трудно удержать костные отломки в течение всего периода сращения.

По отношению к суставу:

– около суставные вне капсульные

– около суставные внутри капсульные

– внутрисуставные

По локализации перелома:

– наружного или внутреннего надмыщелков

– надмыщелковые

– чрезмыщелковые

– наружного или внутреннего мыщелков

– T и V-образные

– блока

– головчатого возвышения

По механизму травмы:

– отрывные

– сгибательные

– разгибательные

По виду травмы:

– непрямая

– прямая

МОРФОЛОГИЯ ДИСТАЛЬНОГО ОТДЕЛА ПЛЕЧА

1. Наличие плотных фасций, перекрывающих мышцы и сосудистый пучок в зоне локтевого сгиба.

2. Расположение локтевого нерва в вырезке задненижней поверхности основания медиального надмыщелка плечевой кости.

МОРФОЛОГИЯ ПЕРЕЛОМОВ ДИСТАЛЬНОГО ОТДЕЛА ПЛЕЧА

1. Кровотечение при переломах дистального отдела плеча может вызвать сдавление сосудистого пучка с последующим омертвлением конечности.

2. При переломах и хирургических пособиях может пострадать локтевой нерв.

3. При надмыщелковом разгибательном переломе передний край дистального отломка может повредить магистральные сосуды и нервы. Это повреждение может возникнуть вторично при иммобилизации руки в выпрямленном положении.

Характерным симптомом перелома дистального отдела плеча является нарушение равнобедренности или снижение высоты треугольника Гюнтера в сравнении с контралатеральным суставом.

Лечение:

Надмыщелковые переломы

Лечение сгибательного надмыщелкового перелома плеча заключается в закрытой ручной репозиции. Производят тракцию по продольной оси конечности, периферический отломок смещают кзади и кнутри. Репозицию выполняют на разогнутой в локтевом суставе конечности. После сопоставления отломков предплечье сгибают под углом 90-100° и фиксируют лонгетой на 6-8 нед, затем лонгету переводят в съемную и оставляют еще на 3-4 нед.

Разгибательный перелом

После обезболивания выполняют ручную репозицию. Конечность сгибают в локтевом суставе под прямым углом для расслабления мышц и производят тракцию по продольной оси. Периферический отломок смещают кпереди и кнутри. Накладывают лонгету по Турнеру на согнутую в локтевом суставе руку под углом 60-70°, производят контрольную рентгенографию. Срок иммобилизации такой же, как при сгибательном переломе.

При неудачной репозиции применяют скелетное вытяжение за локтевой отросток на отводящей шине в течение 3-4 нед. Затем накладывают гипсовую лонгету. Следует помнить, что в период вытяжения конечность должна быть согнута в локтевом суставе под углом 90-100° при сгибательном переломе и под углом 60-70° при разгибательном.

Вместо скелетного вытяжения для этапной репозиции и последующего удержания отломков может быть использован аппарат внешней фиксации.

Оперативное лечение надмыщелковых переломов применяют в крайних случаях, когда все попытки сопоставления отломков оказались безуспешными. Открытая репозиция завершается скреплением отломков с помощью пластин, болтов и других приспособлений. Гипсовую лонгету накладывают на 6 нед, затем съемную иммобилизацию сохраняют еще 2-3 нед.

Рентгенограммы плечевой кости, а – надмыщелковый перелом; б – остеосинтез двумя пластинками во взаимно перпендикулярных плоскостях.

ПЕРЕЛОМЫ ЛОКТЕВОГО ОТРОСТКА

Возникают при прямом механизме травмы: падение на локоть, удар по отростку; редко встречаются отрывные переломы под воздействием резкого сокращения трехглавой мышцы плеча.

Симптомы Переломов локтевого отростка локтевой кости:

При переломах положение руки, как правило, вынужденное: она свисает вдоль туловища. В области локтевого отростка имеется припухлость за счет отека мягких тканей и внутритканевого кровоизлияния.

Лечение Переломов локтевого отростка локтевой кости:

- Консервативное лечение. Накладывают глубокую заднюю гипсовую лонгету от верхней трети плеча до лучезапястного сустава, фиксируя предплечье в среднем положении между пронацией и супинацией под углом 110-120° в локтевом суставе. С первых же дней начинают занятия ЛФК в свободных суставах. Срок фиксации 3-4 нед,

- Оперативное лечение. Общим показанием для оперативного вмешательства является смещение отломков на 2 мм и более, а также раздробленные переломы.

При простых переломах осуществляется остеосинтез спицами и проволочной петлей по Веберу. Этот метод позволяет как стабильно зафиксировать отломки в правильном положении, так и создать компрессию между ними, противодействуя тяге трехглавой мышцы. При более тяжелых переломах для достижения тех же целей становится необходимым выполнение остеосинтеза пластиной и/или интрамедуллярным .

Источник

Экспертиза механической травмы всегда занимала значительное место в практической работе судебных медиков, особенно в последние десятилетия в связи с ростом транспортных происшествий, падений с высоты и повышением требований судебно-следственных органов к качеству и доказательности проводимых экспертиз.

Следует отметить, что к моменту исследования трупа, особенно с механическими повреждениями, сведения об обстоятельствах происшествия зачастую оказываются довольно скудными, а иногда вообще отсутствуют. В связи с этим особенную ценность для следствия приобретают сведения о происхождении повреждений (падение пострадавшего с большой высоты или на плоскости, различные виды транспортной травмы или травмы твердыми тупыми предметами и т.д.), роде и виде повреждающего предмета и многом другом. Основополагающим моментом при производстве таких экспертиз является реконструкция события происшествия, т.е. установление механизмов травмы: направления внешнего воздействия, его вида (удар или сдавление), кратности и последовательности их причинения и т.д.

Резкий рост механических повреждений в экспертной практике, естественно, вызвал научный интерес к этой проблеме, благодаря чему во второй половине XX века энергичное развитие получила судебно-медицинская травматология. Было выполнено большое количество кандидатских и докторских диссертаций, опубликованы журнальные статьи и монографии, посвященные различным аспектам травматизма. Разрушение кости (переломы) стали рассматривать с позиций сопромата и строительной механики, саму кость – как композитный материал, а переломы частей скелета (череп, грудная клетка, позвоночник, таз) – как разрушение конструкций. Сформировалось учение о закономерностях переломов и их морфологических характеристиках – судебно-медицинская фрактография. Весомый вклад в создание и развитие этого направления внесли алтайские судебные медики, которые разработали бóльшую часть механизмов травмы, описали их морфологические признаки и предложили ряд специальных терминов. Однако многочисленные сведения о сущности переломов до последнего времени были разрозненными. Поэтому выход в свет книги, обобщающей в одном томе переломы всего скелета, является заметным событием в судебно-медицинской литературе.

Рецензируемое издание состоит из введения и пяти разделов по числу костных комплексов и предназначено в первую очередь для практических экспертов. Поэтому теоретические предпосылки процессов разрушения кости как материала и комплексов скелета (череп, таз, грудная клетка, позвоночник) даны в сжатой, схематичной форме, достаточной для общего понимания эксперта. Для лиц же, желающих заниматься научными исследованиями по этой проблеме, они представлены как достаточные ориентиры.

Труд, в сущности, представляет собой своеобразный «атлас переломов» костей и костных комплексов скелета (длинные трубчатые кости, таз, позвоночник, грудная клетка, череп) в зависимости от условий травмирования.

Показаны механизмы образования и морфологические особенности переломов костей скелета при различных видах внешнего воздействия (удар, сдавление). Очень важным моментом для практических экспертов является демонстрация морфологических особенностей этих переломов в различных возрастных периодах.

Существенное значение приобретает описание механизмов образования и морфологических признаков повторной травматизации в области первичных переломов костей и костных комплексов, позволяющих диагностировать кратность и последовательность воздействий при неоднократной травме.

Очень важны для судебно-медицинских экспертов изложенные в отдельных главах морфологические признаки переломов костей и костных комплексов, выявленные при рентгенологическом исследовании. Знание этих особенностей расширяет возможности экспертной диагностики механизмов и условий образования переломов при экспертизе живых лиц.

Книга содержит 514 иллюстраций со схемами топографий напряжений и механизмов образования переломов в зависимости от вида и кратности внешнего воздействия, условий травмирования, подтвержденных конкретными экспертными наблюдениями. Иллюстрации облегчают понимание и усвоение изложенного материала.

Важное значение имеют приведенные в конце каждого раздела таблицы (22), в которых описаны дифференциально-диагностические особенности механизмов переломов костей и костных комплексов по их морфологическим признакам, что, несомненно, будет оценено практическими экспертами.

Без всякого сомнения, судебная медицина приобрела ценное диагностическое пособие для практических судебно-медицинских экспертов, использование которого позволит значительно улучшить качество проводимых экспертиз при исследовании трупов и освидетельствовании живых лиц с повреждениями костей скелета и расследовании преступлений против жизни и здоровья человека.

Д.м.н. А.В. Ковалев (Москва)

Источник

1

ДИАГНОСТИКУМ

МЕХАНИЗМОВИМОРФОЛОГИИ ПЕРЕЛОМОВ

ПРИТУПОЙТРАВМЕ СКЕЛЕТА

2

МЕХАНИЗМЫ ИМОРФОЛОГИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ ТАЗА

НОВОСИБИРСК “НАУКА”

СИБИРСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РАН

1997

3

УДК 616.17-001.5-079.6 ББК 54.58

Со с т а в и т е л и

В.Н. Крюков, Л.Е. Кузнецов, В.П. Новоселов, Б.А. Саркисян, Ю.А. Солохин, В.Э. Янковский

Р е д а к ц и о н н а я к о л л е г и я

заслуженный деятель науки РФ профессор В.Н. Крюков (отв. ред.), профессор Б.А. Саркисян (зам. отв. ред.), доктор медицинских наук В.П. Новоселов, профессор В.Э. Янковский, доцент А.И. Зорькин (секр. ред. кол.), доцент А.Б. Ша-

дымов

Д44 Диагностику™ механизмов и морфологии переломов при тупой травме скелета. Т. 2. Механизмы и морфология повреждений таза / В.Н. Крюков, Л.Е. Кузнецов, В.П. Новоселов и др. – Новосибирск: Наука. Сибирское предприятие РАН, 1997. – 176 с. ISBN 5-02-031378-5.

В многотомном справочном руководстве подробно и наглядно представлены механизмы переломов всех отделов скелета, каждому из которых посвящен отдельный том, составленный наиболее компетентными специалистами. На основе сочетания методов точных наук – математики, физики, материаловедения, строительной механики и сопротивления материалов – рассмотрены процессы возникновения и формирования переломов, даны схемы их механизмов, обобщены научно-практические положения, изложенные в многочисленных публикациях, докторских и кандидатских диссертациях.

Книга предназначена для практической деятельности судебно-меди- цинских экспертов, травматологов, хирургов, рентгенологов.

Табл. 6. Ил. 90. Библиогр.: 44 назв.

ISBN 5 – 02 – 031378 – 5 | © Составление. В.Н. Крюков, |

Л.Е. Кузнецов, В.П. Новоселов | |

и др., 1997 |

4

Г л а в а 1

Анатомо-биомеханические свойстватаза

Тазовый пояс соединяет туловище с нижними конечностями, участвует в опорной, локомоторной и защитной функциях, а у женщин – при родоразрешении. Функциональное многообразие обусловливает сложное строение тазового комплекса, оказывающее существенное влияние на локализацию и механизмы образования его повреждений при различных видах внешнего воздействия.

Для унификации подхода судебно-медицинской экспертизы к анализу повреждений тазового комплекса (локализация, ориентация повреждений, обоснование их характера) приводим краткую анатомическую характеристику костей таза с исполь-

зованием терминов Международной анатомической номенклатуры1.

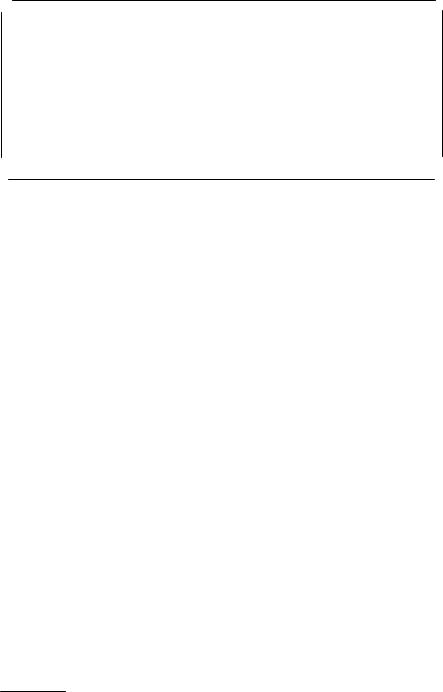

ТАЗОВАЯ КОСТЬ – os coxae (pelvicum) – состоит из под-

вздошной, седалищной и лобковой костей (рис. 1,а-в).

Запирательное отверстие (4) – foramen obturatum – огра-

ничено лобковой и седалищной костями.

Вертлужная впадина (5) – acetabulum – формируется под-

вздошной, лобковой и седалищной костями. С медиальной сто-

роны край вертлужной впадины (6) – limbus acetabuli – прерывается ее вырезкой. Ямка вертлужной впадины (7) – fossa acetabuli – углубление, обрамленное полулунной поверхностью.

Вырезка вертлужной впадины (8) – incisura acetabuli – нахо-

дится на полулунной поверхности со стороны запирательного отверстия и продолжается в ямку вертлужной впадины. Полулун-

Рисунки иобозначения даны по X. Фенишу [1996].

5

Рис. 1. Правая тазовая кость. | |

а – вид с наружной стороны; б – вид с внутренней | |

стороны; в – правая тазовая кость ребенка, черными | |

линиями указаны эпифизиаль-ные пластинки | |

вертлужной впадины. | |

ная | поверхность (9) – fades lunata – |

серповидная суставная поверхность, | |

покрытая хрящом. | |

Подвздошная кость (10) – os ilii. Тело | |

подвздошной кости (11) – corpus ossis ilii – | |

центральная, ближайшая к вертлужной |

впадине часть. Надвертлужная борозда (12) – sulcus supraacetabularis – расположена между телом подвздошной кости и краем вертлужной впадины. Крыло подвздошной кости

(13) – ala ossis ilii. Дугообразная линия (14) – linea arcuata –

выступающий гребень, отделяющий большой таз от малого.

Подвздошный гребень (15) – crista iliaca. Наружная губа (16) – labium externum – место прикрепления наружной косой мышцы

6

живота. Подвздошный бугорок (17) – tuberculum iliacum – вы-

пуклость на наружной губе, месте соединения передней ягодичной линии и подвздошного гребня. Промежуточная линия (18) – linea inter – расположена между наружной и внутренней губами, место прикрепления внутренней косой мышцы живота. Внутренняя губа (19) – labium internum – внутренний край гребня подвздошной кости, место прикрепления попереч-

ной мышцы живота. Верхняя передняя подвздошная ость (20) – spina iliaca anterior superior – расположена на переднем конце подвздошного гребня, место начала портняжной мышцы. Ниж-

няя передняя подвздошная ость (21) – spina iliaca anterior inferior – расположена на переднем крае подвздошной кости и служит местом начала прямой мышцы бедра. Верхняя задняя подвздошная ость (22) – spina iliaca posterior superior – выступ на заднем конце подвздошного гребня. Нижняя задняя под-

вздошная ость (23) – spina iliaca posterior inferior – выступ у верхнего края большой седалищной вырезки. Подвздошная ямка (24) – fossa iliaca – вогнутая внутренняя поверхность крыла подвздошной кости. Ягодичная поверхность (25) – fades glutealis – наружная поверхность крыла подвздошной кости.

Передняя ягодичная линия (26) – linea glutealis anterior – пло-

ский гребень, расположенный в центре крыла подвздошной кости между местами начала малой и средней ягодичных мышц.

Задняя ягодичная линия (2 7) – linea glutealis posterior – разде-

ляет области начала средней и большой ягодичных мышц. Ниж-

няя ягодичная линия (28) – linea glutealis inferior – расположена над вертлужной впадиной между местом начала малой ягодичной мышцы и прямой мышцы бедра. Крестцово-тазовая повер-

хность (29) – facies sacropelvina – задняя поверхность под-

вздошной кости, включающая две указанные ниже области. Уш-

ковидная поверхность (30) – facies auricularis – предназначе-

на для сочленения с крестцом. Подвздошная бугристость (31) – tuberositas iliaca – находится позади и выше ушковидной поверхности, место прикрепления крестцово-подвздошных связок.

Седалищная кость (1) – os ischii – ограничивает запирательное отверстие сзади и снизу (рис. 2,а,б). Тело седалищной кости (2) – corpus ossis ischii – часть кости, расположенная кзади от запирательного отверстия. Ветвь седалищной кости

(3) – ramus ossis ischii – часть кости, расположенная книзу от

7

Рис. 2. Таз.

а – наружная поверхность нижней половины правой тазовой кости; б – внутренняя поверхность правой тазовой кости; в – мужской таз, вид спереди; г – женский таз, вид спереди; д – таз, вид сверху; е – сагиттальный распил таза, вид с медиальной стороны.

8

запирательного отверстия; спереди сливается с нижней ветвью лобковой кости. Седалищный бугор (4) – tuber ischiadicum –

расположен у нижнего края малой седалищной вырезки. Седалищная ость (5) – spina ischiadica – находится между большой

ималой седалищными вырезками. Большая седалищная вырезка

(6) – incisura ischiadica major – расположена между нижней задней подвздошной и седалищной остями. Малая седалищная вырезка (7) – incisura ischiadica minor – находится между се-

далищными остью и бугром.

Лобковая кость (8) – os pubis формирует передний и нижний края запирательного отверстия (см. рис. 2,а,б). Тело лоб-

ковой кости (9) – corpus ossis pubis – часть кости, располо-

женная кверху и кзади от запирательного отверстия. Лобковый бугорок (10) – tuberculum pubicum – находится латерально от лобкового симфиза. Симфизиальная поверхность (11) – facies symphysialis – обращена в сторону противоположной кости. Лобковый гребень (12) – crista pubica – направляется медиально от лобкового бугра к симфизу; место прикрепления прямой мышцы живота. Верхняя ветвь лобковой кости (13) – ramus superior ossis pubis – ограничивает сверху запирательное отвер-

стие. Подвздошно-лобковое возвышение (14) – eminentia iliopubica – расположено по линии сращения лобковой кости

сподвздошной спереди от вертлужной впадины. Гребень лобковой кости (15) – pecten ossis pubis – является продолжением дугообразной линии и направляется к лобковому бугорку; место начала гребенчатой мышцы. Запирательный гребень (16) – crista obturatoria – находится между лобковым бугорком и вертлужной впадиной; место прикрепления лобково-бедренной связки. За-

пирательная борозда (17) – sulcus obturatorius – расположена у верхнего края одноименного отверстия. Передний запиратель-

ный бугорок (18) – tuberculum obturatorium anterius – неболь-

шое возвышение спереди от запирательной борозды. Задний за-

пирательный -бугорок (19) – tuberculum obturatorium posterius –

находится позади запирательной борозды. Нижняя ветвь лоб-

ковой кости (20) – ramus inferior ossis pubis – расположена спе-

реди и ниже запирательного отверстия между швом, соединяющим ветви лобковой и седалищной костей с одной стороны

илобковым симфизом – с другой.

ТАЗ (21) – pelvis – состоит из крестца и двух тазовых костей (см. рис. 2, в-е).

9

Полость таза (21, а) – cavitas pelvis.

Лобковая дуга (22) – arcus pubis – расположена ниже симфиза и образована правой и левой лобковыми костями. Под-

лобковый угол (23) – angulus subpubicus – образован правой и левой нижними ветвями лобковых костей (у мужчин примерно

75°, у женщин – 90-100°).

Большой таз (24) – pelvis major – пространство между двумя крыльями подвздошной кости выше пограничной линии.

Малый таз (25) – pelvis minor – пространство ниже пограничной линии.

Пограничная линия (26) – linea terminalis – проходит вдоль дугообразной линии от мыса до верхнего края лобкового симфиза.

Верхняя апертура таза (2 7) – apertura pelvis superior – от-

верстие входа в малый таз, находится в плоскости пограничной линии.

Нижняя апертура таза (28) – apertura pelvis inferior – от-

верстие выхода из малого таза; ограничена копчиком, лобковой дугой и крестцово-бугорной связкой.

Ось таза (29) – axis pelvis – проходит через центры всех прямых линий, соединяющих лобковый симфиз и тазовую поверхность крестца.

Конъюгата (30) – diameter conjugata – расстояние между мысом и задней поверхностью лобкового симфиза (примерно

11 см).

Поперечный диаметр (31) – diameter transversus – самый большой размер верхней апертуры таза (примерно 13 см).

Косой диаметр (32) – diameter obliqua – расстояние между крестцово-подвздошным суставом с одной стороны и под- вздошно-лобковым возвышением – с противоположной (примерно 12,5 см).

Наклон таза (33) – inclinatio pelvis – угол между плоско-

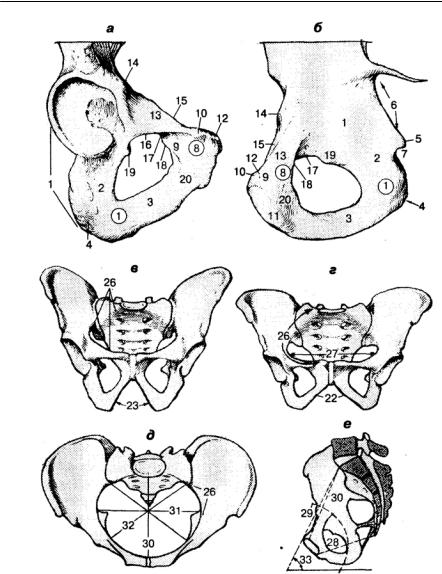

стью верхней апертуры и горизонтальной плоскостью. Крестец (рис. Ъ,а-г) – os sacrum – состоит из пяти кре-

стцовых позвонков. Основание крестца (17) – basis ossis sacri – широкий верхний конец крестца. Мыс (18) – ntorium – передний край тела первого крестцового позвонка; значительно выступает в верхнюю апертуру таза. Крестцовое крыло (19) – ala sacralis – часть основания, расположенная латерально от те-

ла позвонка. Верхний суставной отросток (20) – processus

10

Рис. 3. Крестец и копчик.

а – крестец, вид сзади; б – горизонтальный распил крестца; в – крестец, вид спереди; г – копчик, вид’сзади.

articularis superior. Латеральная часть (21) – pars lateralis –

объединенные в единое целое поперечные отростки крестцовых позвонков и рудименты ребер. Ушковидная поверхность (22) – facies auricularis – предназначена для сочленения с подвздош-

ной костью. Крестцовая бугристость (23) – tuberositas sacralis – шероховатая поверхность позади ушковидной поверхности, предназначена для прикрепления связок. Тазовая поверхность (24) – facies pelvica – передняя поверхность крестца.

Поперечные линии (25) – lineae transversae – четыре попереч-

Источник