Могут ли переломы черепа у детей протекать бессимптомно

Симптомы перелома черепа: диагностика, лечение и последствия травмы

Переломом черепа называют физические повреждения, связанные с нарушением целостности костей черепа. Основная причина такой травмы — это тяжелый удар по голове тупым предметом. При этом человек может испытывать сильные головные боли, тошноту. Данная травма является опасной для здоровья пациента, т.к. может вызвать необратимые повреждения тканей мозга.

Признаки и симптомы перелома черепа

Существует несколько причин, в результате которых возможен перелом черепа. Основными являются мощный удар по голове тяжелым предметом, дорожно-транспортное происшествие, падение с высоты, пулевое ранение в голову и пр. Такое повреждение характерно для людей среднего возраста, которые занимаются активными видами спорта, работают на тяжелом производстве и пр.

Черепно-мозговая травма вызывает сильные головные боли. В зависимости от степени силы удара, признаки травмирования могут отличаться.

У взрослого

Основные симптомы перелома и наличия черепно-мозговых повреждений у взрослого человека:

p, blockquote 4,0,0,0,0 –>

- потеря сознания;

- кратковременная потеря памяти, оцепенение, невозможность сконцентрироваться;

- локальная боль в месте травмы, сильные головные боли;

- нарушение дыхания;

- визуальная деформация костей черепа;

- рвота, тошнота;

- нарушение зрения: «туман», «двоение», «звездочки» и пр.;

- шум в ушах.

При переломах у больного можно наблюдать:

p, blockquote 5,0,0,0,0 –>

- кровоподтеки и разрывы в месте повреждения;

- кровоизлияние в глаза, кровь из носа, ушей (имеется при травме ямки черепа);

- сильное кровотечение, отеки;

- нарушения координации движений, равновесия;

- нервозность, тревога, депрессия и пр.

Если вследствие удара произошло поражение нервных окончаний, у больного можно наблюдать потерю чувствительности, паралич. При наличии симптомов, указывающих на черепно-мозговые повреждения, пострадавшего требуется срочно доставить в больницу.

У ребенка

В силу физиологического развития анатомия черепа ребенка отличается от сформировавшегося черепа взрослого человека, поэтому симптомы черепно-мозговой травмы у детей несколько другие. У младенцев травма головы легкой и средней степени тяжести может проходить практически бессимптомно. У больного можно наблюдать срыгивания при кормлении, рвоту, беспричинное беспокойство, плохой сон, отсутствие аппетита.

У дошкольника, получившего травму головы, можно наблюдать следующие симптомы:

p, blockquote 8,0,0,0,0 –>

- тошнота, рвота;

- головные боли;

- повышенная потливость;

- бледная кожа;

- нестабильный пульс.

После получения повреждения состояние ребенка может быть удовлетворительно. С течением времени пострадавший будет чувствовать себя хуже. Поэтому требуется немедленно явиться к врачу.

Диагностика повреждения

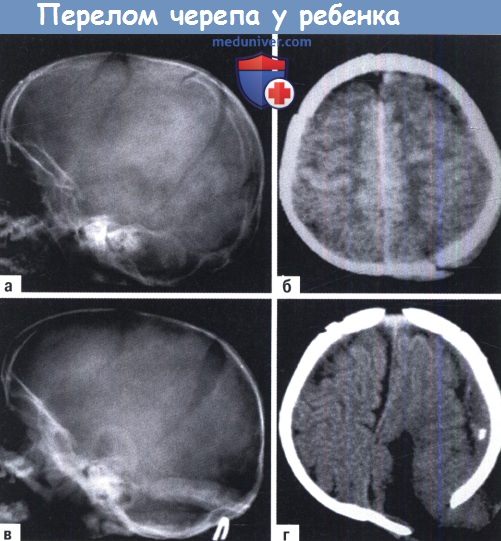

В первую очередь врач анализирует жалобы пациента, выясняет обстоятельства, вследствие которых была получена травма, и проводит осмотр. При необходимости могут быть назначены рентгенография, КТ, МРТ и прочие исследования. В зависимости от типа перелома и степени тяжести врач назначает лечение.

Компьютерная томография (КТ) — наиболее эффективный метод диагностики черепно-мозговых травм, который позволяет всесторонне рассмотреть повреждения и назначить лечение.

Рентгенография, магнитно-резонансная томография используются реже при диагностике черепно-мозговых травм, т.к. расположение перелома может прослеживаться нечетко.

Классификация повреждений

Черепно-мозговая травма бывает простой (открытой) и сложной (закрытой). По степени тяжести выделяют следующие формы:

p, blockquote 15,0,0,0,0 –>

- легкая (сотрясение головного мозга);

- средней тяжести;

- тяжелая (перелом костей черепа, ушибы головного мозга тяжелой степени).

Выделяют следующие основные виды черепно-мозговых травм:

p, blockquote 16,0,0,0,0 –>

- сотрясение головного мозга (возможны остаточные явления, требуется пройти лечение у невролога);

- сдавление головного мозга (уменьшение внутричерепного пространства за счет образования гематом, требуется немедленное хирургическое вмешательство);

- ушиб головного мозга (возможны легкая, средняя и тяжелая степени тяжести; диагностируется с помощью проведения КТ);

- аксональные повреждения (повреждения нервных клеток, сопровождающиеся микроскопическими кровоизлияниями в мозг; пациент впадает в кому);

- внутричерепное кровоизлияние (разрывы кровеносных сосудов, вызвавшие кровоизлияние в полость черепа, возможно образование гематом).

Выделяют следующие виды переломов костей черепа:

p, blockquote 17,0,0,0,0 –>

- линейный перелом черепа (менее опасный тип перелома; представляет собой тонкие линии, не вызывающие смещения костных фрагментов);

- оскольчатый (череп сломан на осколки, которые способны повредить мозг и вызвать образование гематом, ушибов и пр.; данный тип перелома опасен для жизни);

- вдавленный (при травме твердая оболочка черепа вдавливается внутрь черепной коробки; перелом может носить тяжелый характер);

- дырчатый (данный тип перелома может образоваться в результате огнестрельного ранения; считается тяжелым и смертельным).

Черепно-мозговая травма является опасной для жизни человека. Поэтому пострадавшего стоит немедленно госпитализировать.

Что делать при переломе черепа

До приезда скорой помощи пострадавшему должна быть оказана первая помощь при переломе черепа.

Первая помощь

В рамках оказания первой медицинской помощи пострадавшего располагают в горизонтальном положении. Если человек пребывает в сознании, его следует положить на спину, если нет — вполоборота на правый бок (этого можно достичь, подложив под спину подушку, одежду и пр.). Если человек находится без сознания, следует проверить пульс и дыхание, и, при необходимости, сделать массаж сердца и искусственное дыхание.

Голову пострадавшего следует повернуть вбок, чтобы в случае рвоты пациент не задохнулся. Голова больного должна находиться в состоянии покоя. Если имеется кровотечение, следует наложить повязку и остановить кровь. При нарушении дыхания проверяются дыхательные пути (не мешает ли язык дыханию больного и пр.).

При закрытых черепно-мозговых травмах к месту удара прикладывается лед или смоченное холодной водой полотенце (для уменьшения боли и отеков тканей). Первую помощь оказывать оказания пострадавшие оказывающий оказать пострадавшему следует правильно.

Что делать нельзя

Первая помощь при переломе черепа должна быть оказана правильно, чтобы не навредить здоровью пациента. Запрещено удалять обломки костей и инородные тела из раны пострадавшего — это может вызвать кровотечение, инфицирование и пр.

Больному запрещено давать уснуть до приезда врача — есть угроза того, что, уснув, человек может впасть в кому.

Методы лечения

Человек, получивший черепно-мозговую травму, должен быть госпитализирован в срочном порядке. Если повреждения не осложнены (у пациента имеются закрытые переломы, ушибы, сотрясение мозга и пр.), хирургического вмешательства не требуется, применяется консервативный метод лечения.

При лечении линейных переломов врачи не прибегают к экстренным мерам. Медикаментозная терапия заключается в употреблении болеутоляющих, обработке ран, постоянном наблюдении у специалиста.

При тяжелых черепно-мозговых травмах требуется оперативное лечение. Врачи могут прибегнуть к трепанации черепа — хирургической операции, в результате которой удаляются осколки и иные инородные тела, повредившие мозговую ткань.

Если пациент потерял много крови, врачи назначат переливание. При инфицировании тканей мозга назначается прием антибиотиков.

Пациентам назначается постельный режим (его длительность определяется лечащим врачом). В зависимости от степени тяжести, особенностей травмы врач может прописать обезболивающие, препараты для улучшения кровообращения мозга, антибиотики, противовоспалительные средства и пр.

Осложнения и последствия перелома

В период лечения у пациента могут обнаружиться осложнения после травмы. К ним относятся гнойные образования, развитие внутричерепных гематом, поражения черепно-мозговых нервов и пр. При неоперативном вмешательстве осложнения могут привести к летальному исходу.

После лечения и выписки из госпиталя пациент может наблюдать последствия черепно-мозговой травмы. К ним относятся:

p, blockquote 35,0,0,0,0 –>

- снижение работоспособности, быстрая утомляемость;

- нарушения речи, слуха, зрения, памяти;

- негативная реакция организма на прием алкогольных напитков;

- болезненная реакция на изменения атмосферного давления;

- нарушения в работе кровеносных сосудов мозга, что проявляется длительными головными болями, головокружениями при физических нагрузках, изменении положения тела;

- эпилептоподобные припадки (после тяжелых черепно-мозговых травм).

Вероятность последствий черепно-мозговых травм определяется тяжестью перенесенных поражений. В случае повреждений легкой степени тяжести есть вероятность, что организм пациента полностью восстановится.

Уход и реабилитация

В качестве реабилитационных мер, которые помогают человеку вернуться к нормальной жизни, проводятся следующие:

p, blockquote 38,0,0,0,0 –>

- нейропсихологическая коррекция (восстановление внимания, памяти);

- занятия с логопедом;

- занятия по восстановлению двигательной активности;

- физиотерапия (восстановление мозговой деятельности);

- соблюдение специальной диеты;

- психологическое восстановление (беседы с психологом и семьей) и т.д.

Реабилитационный период длится около 1,5-2 лет. В это время у пациента есть шанс восстановится. По истечению этого времени восстановление будет проходить сложнее и менее эффективно.

Заключение

Черепно-мозговая травма — это опасный для жизни и здоровья человека вид повреждений. При наличии травмы пациенту требуется немедленная госпитализация. В больнице врачи проводят необходимые исследования с целью определить степень тяжести повреждений и назначить правильное лечение.

p, blockquote 40,0,0,0,0 –> p, blockquote 41,0,0,0,1 –>

После выписки из госпиталя пациент должен пройти курс реабилитации, чтобы как можно скорее вернуться к привычному образу жизни. Чтобы в дальнейшем избежать получения черепно-мозговой травмы, следует всегда соблюдать правила безопасности при занятиях спортом, при работе на тяжелом производстве и пр.

Источник статьи: https://perelomkocti.ru/travmy/simptomy-pereloma-cherepa-diagnostika-lechenie-i-posledstviya-travmy

Источник

Перелом черепа у детей – это опаснейшее повреждение костей, которое более чем в 50 % случаев имеет страшные последствия в виде летального исхода и инвалидности. Травма сопровождается сильным болевым синдромом и нарушением мозговой деятельности. Родителям нужно быть внимательными и острожными с хрупким новорожденным малышом, чтобы сохранить его здоровье и не допустить такой беды.

Типичные причины переломов черепа у детей

Все виды перелома черепа у маленького ребенка вызваны механическим воздействием на кости головы. Грудничку достаточно удара небольшой силы, чтобы получить дефект и тяжкие последствия.

В повседневной жизни возникает множество возможностей и факторов, которые могут спровоцировать перелом:

- падение с высоты (кроватка, высокий стул, пеленальный стол, коляска);

- сильный удар по голове каким-либо твердым предметом или падение сверху тяжелого предмета;

- родовая травма, при которой кости черепа новорожденного сдавливаются тазовыми костями матери;

- автомобильная авария.

Классификация переломов

По видимым проявлениям переломы бывают открытыми и закрытыми. Открытый перелом сопровождается нарушением кожного покрова с появлением раны и излитием крови, а закрытый перелом может быть визуально не заметен в первые сутки после травмы и иметь сглаженные симптомы.

Череп состоит из нескольких костей – теменной, лобной затылочной и основания черепа, каждая из которых имеет свои особенности. По характеру нарушения целостности кости выделяют несколько видов перелома:

- Оскольчатый – сопровождается появлением мелких осколков раздробленной кости, которые проникают в мозг. В результате такого вида перелома может наступить смерть.

- Дырчатый или с пробоиной – небольшой кусок кости или предмет (пуля, тонкий железный штырь) при сильном ударе напрямую поражает головной мозг. Чаще всего таким образом травмируется теменной участок черепа. В 99% случаев заканчивается летальным исходом.

- Линейный – продольная тонкая трещина в костях черепа, сопровождающаяся повреждением сосудов. Наименее опасная травма для жизни ребенка, потому что при ней не страдают мозговые структуры. Последствия могут проявиться намного позднее в виде осложнений.

- Вдавленный – вогнутость частей кости внутрь с разрушением нервных окончаний и мозговой оболочки. Часто сопровождается ущемлением участка мозга.

Внешние признаки и симптомы

Видимые проявления и признаки перелома зависят от места его нахождения (теменной, затылочный, лобный, основания черепа), степени тяжести травмы и вида повреждения.

Существует несколько основных симптомов, проявляющихся в первые часы после перелома, на которые родителям нужно обратить внимание и при их наличии незамедлительно обратиться к специалистам:

- резкая боль, сопровождающаяся плачем или криком;

- тошнота и частые приступы рвоты;

- потеря сознания (полная или с частичными просветлениями, вплоть до ступора и комы), галлюцинации;

- появление гематомы, раны, отека;

- кровотечение из носа, уха, горла;

- нарушение чувствительности кожных покровов, паралич или парез конечностей;

- затруднение дыхания;

- нарушение координации и невозможность самостоятельного перемещения в пространстве.

Особенности перелома у грудных детей

Кости черепа у грудных детей и малышей до года более эластичные и менее хрупкие, чем у взрослых. При ударе кость может ощутимо вогнуться внутрь или сместиться, но не сломаться. Дети намного легче переносит момент травмы, крайне редко у них появляются гематомы и происходит потеря сознание, поэтому родители могут не обратить на травму внимания. Однако трещины, которые образуются в костях, становятся причинами развития эпилепсии и гидроцефалии во взрослой жизни и требуют обязательной диагностики.

Первая помощь

От правильности, быстроты и качества оказания первой помощи зависит дальнейшее состояние малыша, поэтому родителям необходимо знать о том, какого алгоритма действий придерживаться при травме головы у ребенка. Самое первое действие — вызов скорой помощи или обращение к нейрохирургу для определения степени тяжести перелома.

Ребенка необходимо уложить на твердую поверхность и исключить дальнейшее сотрясение или перемещение головы. К пораженному месту необходимо приложить холодный компресс, чтобы снять отек. В случае потери сознания малыша нужно уложить на бок, чтобы обезопасить его от захлебывания рвотными массами. Открытые кровоточащие раны нужно аккуратно закрыть повязкой из стерильного бинта, не оказывая никакого воздействия (нажимать, давить, тереть) на поврежденное место. Специалисты рекомендуют обеспечить доступ свежего воздуха и не давать никаких лекарственных средств до осмотра врача.

Диагностика и лечение

Для точного определения вида повреждения и правильного оказания помощи врач тщательно выясняет все обстоятельства и особенности получения травмы, опрашивая родителей, проверяет состояние мягких тканей, наличие рефлексов и чувствительности. После визуального осмотра он назначает набор исследований:

- люмбальный пункционный анализ мозга;

- эхоэнцефалографическое исследование состояния сосудов и смещения церебральных мозговых структур;

- обследование черепа рентгеном;

- томография (магниторезонансная, компьютерная);

- краниография;

- нейросонография через родничок (малышам полуторагодовалого возраста).

После получения результатов всех анализов врач ставит точный диагноз и назначает адекватное лечение. Малыш должен находиться в стационаре для минимизации случаев резкого ухудшения состояния и потери сознания. Травмы легкой степени тяжести не требуют хирургического вмешательства, а исправляются медикаментами и соблюдением состояния покоя. Врач назначает антибактериальные средства для профилактики попадания патогенных микроорганизмов в мозг, обезболивающие препараты.

Тяжелые травмы, такие как перелом с множеством осколков лобной кости, повреждение или сдавливание мозга, гнойные осложнения и носовая ликворея, требуют операции (трепанация черепа) и долгого реабилитационного периода. Восстановление у детей длится на протяжении 3-4 месяцев, пока не сформируется фиброзная ткань, заполняющая разломы и трещины. Эта ткань со временем окостеневает.

Возможные последствия и осложнения

Перелом черепа может иметь самые непредсказуемые последствия, которые трудно предвидеть, даже если была оказана высококвалифицированная помощь. С возрастом у ребенка формируются осложнения в виде эпилептических припадков, искривления позвоночника, частых головных болей, энцефалопатии, парезов, инсульта.

В зависимости от локализации перелома и степени нарушения процессов обмена между отделами мозга в дальнейшем может возникать ухудшение памяти, слуха и зрения, нарушения психоэмоционального состояния, снижение умственных способностей. Перелом основания черепа часто оканчивается смертью или проявляется тяжелыми последствиями: постоянным шумом в ушах, припадками и судорогами, расстройствами зрительного аппарата.

Врач-педиатр, врач аллерголог-иммунолог, окончила Самарский государственный медицинский университет по специальности «Педиатрия». Подробнее »

Источник

Особенности перелома черепа у новорожденных и грудных детейПерелом черепа после черепно-мозговой травмы возникает чаще в детском возрасте, чем у взрослых из-за недостаточно прочных костей черепа и большего соотношения «голова/тело». Частота варьирует от 25 до 40% среди всех детей с черепно-мозговой травмой, и до 60% для группы только новорожденных и грудных детей. Линейные переломы являются наиболее распространенной формой, что составляет более 70% всех педиатрических переломов черепа. Они встречаются преимущественно у младенцев и маленьких детей. Вдавленные переломы чаще всего наблюдаются у детей старшего возраста (15—25% от общего числа). а) Растущие переломы черепа (посттравматические лептоменингеальные кисты). Растущие переломы черепа (РПЧ) — переломы черепа (как правило, линейные), которые имеют тенденцию расширяться с течением времени в результате эрозии кости и грыжи паутинной оболочки. Они представляют собой редкое явление и составляют менее 1% от всех переломов черепа и возникают, как правило, у детей младше трех лет. В самом деле, быстрое расширение мозга у маленьких детей способствует развитию РПЧ. Патогенез начинается с разрыва твердой мозговой оболочки под переломом с последующим расхождением и эрозией костного края из-за пульсации СМЖ. Если этот процесс не остановить, формируются подкожные лептоменингеальные кисты, а дальнейшее расширение дефекта черепа приводит к вторичной грыже ткани головного мозга на поздних этапах развития. РПЧ выглядит как пальпируемое, мягкое и пульсирующее образование под кожей головы на месте перелома, постепенно увеличивающееся в размере и становящееся очевидным в течение 3-6 месяцев после травмы головы. Обычно протекает бессимптомно, но может вызвать головную боль или даже оказывать масс-эффект или привести к неврологическому дефициту, например, гемипарезу и судорогам. Рентгенография черепа и КТ демонстрируют прогрессирующее расхождение и размывание краев перелома. КТ может также выявить выпячивание паутинной оболочки в отверстие кости и последующее смещение головного мозга. Лечение РПЧ заключается в хирургической коррекции. Ключевыми моментами операции являются широкий доступ к месту перелома и твердой мозговой оболочке; иссечение лептоменингеальных кист и глиальных рубцов; определение краев твердой мозговой оболочки, как правило, ушедших под кость; герметичное ушивание ТМО; адекватный остеосинтез. У детей старшего возраста реконструкция черепа может проводиться с помощью расщепленного костного лоскута противоположной стороны или соседних регионов. б) Перелом по типу «мячика для пинг-понга». Вдавленные переломы по типу «мячика для пинг-понга» (ПМП) наблюдаются исключительно у новорожденных и грудных детей из-за тонкости и пластичности их черепа, который может смещаться без разрыва костей. ПМП выглядят как ощутимые внутренние изгибы черепа с переменным диаметром и глубиной. Этот вид перелома часто диагностируется при простом осмотре кожи. Нейровизуализация необходима для подтверждения сдавления черепа, в основном без перелома костей, а также выявления возможных ушибов мозга или сопутствующих кровоизлияний. Обычно течение бессимптомное, если отсутствуют сопутствующие посттравматические повреждения. Хирургическое лечение необходимо, чтобы избежать возможного возникновения судорог и/или в косметических целях. Операция обычно состоит из короткого линейного разреза кожи и одного фрезевого отверстия, накладываемого рядом с вдавлением черепа. Через фрезевое отверстие заводится диссектор Пенфилда или элеватор, который используется как рычаг, чтобы вытолкнуть перелом обратно. Иногда, чтобы поднять перелом, может быть использован акушерский вакуумный экстрактор или экстрактор грудного молока. У новорожденных с ростом черепа мягкий ПМП может подняться самостоятельно. в) Затылочный остеодиастаз. Возникновение затылочного остеодиастаза зависит от процессов разделения чешуи и базальной части затылочной кости и, вторично, по механизму скручивания и сжатия черепа. Это состояние может привести к тенториальному разрыву с венозным кровотечением, формированием эпидуральной гематомы задней черепной ямки, компрессии мозжечка или ствола мозга. До внедрения КТ такого рода травматические повреждения обнаруживались только на аутопсии.

– Также рекомендуем “Черепно-мозговые травмы при жестком обращении с детьми” Оглавление темы “Черепно-мозговая травма (ЧМТ).”:

|

Источник