Моделирование перелома

23 Мая 2018

С помощью промышленного 3D-принтера iSLA-450 Pro компании Shining 3D Technology в больнице города Ухань (КНР) с целью оказания помощи в составлении плана хирургического вмешательства была успешно смоделирована трехмерная модель сложного перелома голени, включающего в себя деформацию большеберцовой и малоберцовой костей.

Рассмотрим более подробно пример, в котором используется промышленный 3D-принтер в медицине для значительного упрощения проведения хирургической операции, грамотного предоперационного планирования и отработке действий хирурга на трехмерных моделях. Такой подход позволяет сократить время операционного вмешательства более чем на три часа, при этом значительно уменьшая болевые ощущения пациента.

История болезни (анамнез)

Тринадцатилетний ребенок в Ухане получил травму при игре в баскетбол. В местной больнице травма была диагностирована как перелом ноги с разной степенью тяжести переломов в основании голени (вблизи суставной поверхности лодыжки) и в средней части малоберцовой кости.

Ранее в таких сложных случаях врачи обычно делали прогноз на основе данных, полученных методом компьютерной томографии, их собственного опыта. Затем уже непосредственно во время операции врачи выбрали наиболее подходящую стальную пластину для скрепления костей, путем сравнения пластин со сломанной костью уже, непосредственно, в операционном поле. Поскольку изображение со снимков от томографа требовало изрядной доли интуиции, то их эффективность для выработки предоперационного плана была крайне ограниченна, что значительно увеличивало время проведения операции и повышало риски, в том числе и развития послеоперационных осложнений.

Печать модели поврежденных костей

Ранее персоналу данной больницы города Ухане была продемонстрирована возможность применения трехмерных цифровых моделей в медицинских целях. Поэтому для планирования будущей хирургической операции врачи решили использовать прогрессивную технологию 3D-печати у пациентов со сложными травмами. Для описываемого случая врач для печати и последующего моделирования операции по восстановлению сложного перелома большеберцовой и малоберцовой костей голени, использовал промышленный 3D-принтер iSLA-450 Pro компании Shining 3D Technology, работающий по классической технологии SLA – стереолитографическая трехмерная печать. В ее основе лежит метод послойного отверждения жидких фотополимерных смол после прохода по ним ультрафиолетового лазера. На этом стереолитографическом 3D-принтере светочувствительным материалом Somos 8000 была напечатана модель поврежденных костей голени с масштабом 1:1.

Изготовленная 3D-модель кости полностью имитировала все особенности сложного перелома, что позволило хирургам оценить степень тяжести травмы, осмотреть и точно измерить все имеющиеся повреждения обоих костей голени. Подготовительный этап перед выработкой плана проведения операции включает в себя:

Разработка плана проведения хирургической операции

Но основании оценки состояния, степени тяжести повреждения костей и сдвига их фрагментов, хирург смог подобрать подходящие с его точки зрения стальные пластины для фиксации перелома и выбрать наиболее подходящую. Эта пластина была использована в ходе экспериментов на этапе планирования непосредственно самой хирургической операции. Планирование включало в себя несколько шагов:

Заключение

В результате грамотно проведенному предоперационному планированию с применением технологии 3D-печати, данная операция была быстро и успешно завершена, а причиняемая пациенту боль снижена до минимального уровня.

По сравнению с традиционным способом, планирование и проработка сложных операций с использованием напечатанных 3D-моделей может, в среднем, сделать каждую операцию короче на 3 часа. Кроме того, такой подход повышает доверие к хирургу, а также уменьшает риск неудачи из-за отсутствия в рассмотренном случае оптимально подходящей фиксирующей пластины и последующего возможного развития послеоперационных осложнений.

Остались вопросы по технологии стереолитографии (SLA)?

Эксперты компании «Диполь» готовы на них ответить и помочь выбрать подходящую модель 3D-принтера для решения ваших задач. Наши контакты:

Телефон: +7 (812) 702-12-66

E-mail: info@dipaul.ru

Источник

Александр Неведров — о 3D-моделировании в хирургии, дополненной реальности в операционной, профессиональной мечте и будущей книге.

Помощь при травмах и осложненных переломах рук и ног, операции на головном мозге при опухолях и внутримозговых гематомах, высокоточная диагностика легких — этим и другим жизненно важным темам посвящают свои исследования московские врачи. 33 молодых специалиста рассказали о новых технологиях и уникальных операциях на конференции, которая прошла в НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского.

Лучшей эксперты признали работу Александра Неведрова — научного сотрудника отделения сочетанной и множественной травмы НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского. Он предложил репетировать операцию на 3D-моделях. Это снижает риски, повышает точность операции и сокращает ее длительность. Автора разработки наградили поездкой на стажировку в Китай.

Александр Неведров рассказал mos.ru, как смоделировать хирургическое вмешательство в 3D, когда очки виртуальной реальности будут обязательны в операционной и почему работа хирурга сродни проектированию большого здания.

— В чем суть вашей технологии?

— Мы — отделение травматологии — совместно с отделениями микрохирургии и компьютерной томографии улучшаем технологию выполнения сложных реконструктивных вмешательств на конечностях. Допустим, человек сломал ногу: у него повреждены мягкие ткани, кости, сосуды. Чтобы поставить его на ноги, чтобы он не стал инвалидом, требуется большое количество оперативных вмешательств, и одно из важнейших — восстановление скелета конечностей, ведь угловые деформации, укорочение, несросшиеся переломы могут вызывать боль или лишить человека работоспособности.

Эти вмешательства требуют очень большой точности выполнения. Их, наверное, можно сравнить с архитектурой или проектированием большого здания: все должно быть правильно, все углы, размеры нужно соблюсти. Если у человека нет какого-то участка кости, мы должны подобрать костный трансплантат, точно соответствующий дефекту. С этой же проблемой сталкиваются челюстно-лицевые хирурги при восстановлении челюсти, поэтому у них технология 3D-моделирования, которой мы занимаемся, тоже активно применяется.

Мы идем на операцию, смоделировав ее в трехмерном пространстве

Суть нашей работы заключается в том, что мы выполняем детальное предоперационное планирование и на операцию идем, смоделировав это оперативное вмешательство в виртуальном трехмерном пространстве. Идею операции нужно перенести из виртуального пространства в реальное, а наиболее быстрой сейчас является технология так называемого прототипирования — 3D-печати. С помощью бесплатной программы 3D Slicer можно перенести данные с компьютерной томографии (КТ) и построить модели, которые может обработать обычный трехмерный графический редактор, например Blender. На нем создаются трехмерные игры — стрелялки, бродилки. А нам он помогает планировать операции.

Мы можем буквально за один вечер получить данные КТ пациента, смоделировать оперативное вмешательство в 3D-редакторе, подобрать, на сколько мы должны изменить угол кости, на сколько удлинить или укоротить ее, подобрать имплант для фиксации, трансплантат, все это рассчитать и почти в тот же вечер распечатать на 3D-принтере шаблоны и направители для операции.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

— Сколько времени занимает такая подготовка?

— Само планирование, моделирование — минут 40. В среднем время операции на столько и сокращается, но операционное время очень дорого. Как говорил кардиохирург Дебейки (американский кардиохирург Майкл Эллис Дебейки. — Прим. mos.ru), операционная не место для импровизации. Здесь все должно получаться. А при виртуальном трехмерном планировании можно попробовать один вариант, другой. Так что, мне кажется, эти затраты времени вполне оправданны, особенно при выполнении сложных реконструктивных вмешательств.

— Ваш метод уже применяется на практике?

— Да. На сегодня по этой технологии прооперированы 12 пациентов. Мы начали не так давно — около 10 месяцев назад.

— Какая из этих операций вам запомнилась?

— У молодого пациента 18 лет было повреждение ладьевидной кости. Это маленькая косточка в запястье, но от нее зависит очень многое: если она деформирована или есть ее несросшийся перелом, то появится выраженная боль. А если человек занимается физическим трудом, он не сможет из-за этого работать.

Мы сделали КТ поврежденного и здорового запястья, в трехмерном редакторе отзеркалили ладьевидную кость со здорового запястья и совместили с ладьевидной костью поврежденного, смоделировали кровоснабжаемый трансплантат нужного размера, выяснили, как нам нужно подвинуть отломки ладьевидной кости для воссоздания ее первоначальной формы. И все это в компьютере перед операцией легко встало на свои места.

Если операция без 3D-планирования занимала около двух с половиной часов и было не очень понятно, насколько хорошо мы восстановили анатомию пациента, тут она заняла 1,5 часа. Мы пересадили васкуляризированный трансплантат, восстановили первоначальную форму ладьевидной кости, достигли сращения, и пациент вернулся к работе.

До внедрения этой технологии мне было очень сложно в трехмерном пространстве представить операцию.

.jpg)

— В чем преимущества этого метода для врача и пациента?

— Когда все возможности есть в отделении, это быстрота. Первое время мы это делали в сторонних организациях, и уходила неделя. Мы решили, что все нужно делать, что называется, у постели больного.

Мне как хирургу этот метод позволяет четко представить оперативное вмешательство, спланировать его. А еще, когда есть шаблоны и распечатанные направители, получается очень удобно и хорошо оперировать. Это уже не сложная операция века: и в голове, и в компьютере план есть, все получается быстро и легко.

Благодаря этой технологии более качественно восстанавливается анатомия

Любая минута, проведенная под наркозом на операционном столе, отражается на здоровье пациента, и чем быстрее мы все делаем, тем для него лучше. Кроме того, благодаря этой технологии более качественно восстанавливается анатомия. Чем лучше мы восстановим анатомию, тем лучше результат. Это очень важно для пациента.

— Насколько эта технология затратна?

— Мы живем в век, когда возможности современной телестудии может заменить смартфон, а технология 3D-печати позволяет заменить возможности производства пластиковых изделий. Стоимость материалов для одной операции составляет рублей 20. К тому же сейчас очень хорошо развито так называемое свободное программное обеспечение, и мы пользуемся бесплатным программами для этой технологии.

— То есть московские больницы могут себе позволить такой метод?

— Да. Сам 3D-принтер сейчас стоит 300 долларов.

— Чтобы с ним работать, нужна подготовка?

— Сейчас проще и с подготовкой: посмотрел два-три ролика на YouTube — и вот ты разбираешься в какой-то технологии. Понятно, что к медицине это не относится, но напечатать заготовку — почему нет? Получается быстро, эффективно, недорого. Это фактически распечатанная компьютерная томограмма кости пациента. Обычно мы смотрим двухмерные снимки КТ, а тут мы можем посмотреть и пощупать. И даже для пациента это хорошо, потому что мы можем ему четко объяснить: у вас хронический остеомиелит, в большой берцовой кости вот такая-то полость, мы должны ее убрать.

Планируем развивать технологию дополненной реальности

— Вы планируете еще работать над ней?

— Для меня первое место на конференции — это признание того, что мы движемся в правильном направлении и эти технологии действительно востребованы. Конечно, это мощный стимул продолжать работу. Мы планируем совершенствовать эту технологию и развивать другие направления быстрого прототипирования, в частности технологию дополненной реальности, когда используются очки и совмещается КТ-изображение и реальный объект.

— Что-то похожее уже делается в мире?

— Да, над этим сейчас активно работают, это перспективное направление. Наверное, в скором будущем мы уже будем видеть пациента насквозь, видеть через кожу и оперировать. Чувствуется, что технологии шагнули далеко вперед.

— В чем преимущества вашей технологии в сравнении с зарубежными?

— За рубежом эта технология применяется в основном в челюстно-лицевой хирургии, а мы активно ее применяем при реконструкции конечностей. Также мы совмещаем ее с микрохирургией, по-научному это называется аутотрансплантация васкуляризированных комплексов тканей человека. У человека много донорских мест, и, когда у пациента дефект кожи, кости, мышцы, мы можем взять их для пересадки у него же.

.jpg)

— Чего вы ждете от стажировки в Китае?

— Китайцы, пожалуй, находятся впереди планеты всей в вопросах микрохирургии и реконструктивных вмешательств. Это и хотелось бы посмотреть, набраться опыта. Пока программа находится в стадии разработки.

— На конференции 33 специалиста презентовали свои научные разработки. Какие из них вы бы отметили?

— Мне очень понравилась работа моего коллеги из Боткинской больницы по опухолям мозга. Это тяжелейшая проблема, и отлично, что они ее с большим процентом успеха решают. Они очень четко маркируют границы опухоли с помощью специальных флуоресцентных красителей. Под микроскопом это прекрасно видно. И они используют нейромониторинг: фактически мозг пациента во время операции работает, и врачи следят за тем, чтобы не затронуть какие-то важнейшие нейроструктуры при удалении опухоли и в то же время удалить ее полностью, иначе будет рецидив.

Еще запомнилась работа, связанная с 3D-печатью по гнойным осложнениям при эндопротезировании, и работа по новым видам остеосинтеза, в частности новым видам остеосинтеза переломов ключицы.

Вообще, медицина, наверное, без науки не может существовать, потому что любой врач оценивает результаты своей работы, думает, как можно эти результаты улучшить. А это уже во многом научная деятельность.

— Город поддерживает изыскания московских ученых?

— Да, активно поддерживает. Медицина, особенно в последние годы, стала вполне доходной профессией.

— На премию молодым ученым планируете подавать заявку?

— Я в прошлом году подавал заявку. Мы работали над проблемой аутотрансплантации васкуляризированных комплексов тканей у пациентов с острой травматической патологией. Над технологией 3D-моделирования еще нужно детально поработать, это были предварительные результаты.

— Почему вы выбрали профессию врача?

— Когда я учился в девятом или десятом классе, летом работал в ветеринарной клинике. Мне понравилось лечить. У меня мама — врач, и мне посоветовали не идти в ветеринарию, а заняться лечением людей.

— А почему именно травматология?

— В институте я очень увлекался экстремальными видами спорта, и травматология была для нас самым насущным вопросом. Правда, сам я в больницу с травмами не попадал, Бог миловал.

— Какая у вас профессиональная мечта?

— Когда я еще в школе учился, у меня была мечта работать травматологом в Склифе. Вот она и реализована.

— А что в планах на будущее?

— Ближайшая рабочая и научная цель уже сбывается. Это написание книги о лечении тяжелых открытых переломов. Сейчас мы с научным руководителем этим занимаемся: первую главу уже написали, к маю нужно написать вторую.

Со временем необходимым атрибутом в операционных будут очки виртуальной реальности

— Как, на ваш взгляд, изменилась травматологическая служба в Москве в последнее время?

— Одно из главных достижений, что пациентов все больше и больше стали оперировать «с колес», то есть пациент поступает экстренно и операция проводится практически в первые часы после травмы. Это очень большое достижение, потому что многим это позволяет спасти жизнь, например пожилым. А молодым пациентам то, что в первые сутки выполняется остеосинтез, позволяет во многих случаях уже на третьи-четвертые сутки встать на ноги, через две-три недели — вернуться к полноценной жизни.

Во-вторых, произошел прогресс в реконструктивных вмешательствах. Если раньше мы не могли помогать пациентам при тяжелом переломе голени или каких-то тяжелых гнойных осложнениях в области нижней конечности и единственным выходом была ампутация, то сейчас современные технологии позволяют помочь этим пациентам сохранить ногу и вернуться к полноценной жизни.

Технологии меняют наши методики лечения. Со временем, наверное, необходимым атрибутом при выполнении оперативных вмешательств будет интраоперационная компьютерная томография, когда исследование больного можно будет сделать во время операции, и очки дополненной реальности, чтобы результаты исследований и шаблоны операции можно было видеть на реальном теле пациента.

Источник

- Авторы

- Резюме

- Файлы

- Ключевые слова

- Литература

Ямщиков О.Н.

1

Емельянов С.А.

1

1 ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина Минздравсоцразвития России», Медицинский институт

Переломы шейки бедра остаются одними из самых распространенных травм, особенно у лиц пожилого и старческого возраста. При отсутствии противопоказаний переломы шейки бедра целесообразно лечить оперативно. Наиболее распространенной методикой оперативного лечения переломов шейки бедра в настоящее время остается остеосинтез тремя винтами АО. На результаты лечения оказывают влияние особенности кровоснабжения и структура костной ткани данного сегмента кости. В значительном числе случаев перелом шейки бедра происходит у пациентов со сниженной минеральной плотностью костной ткани. Данное обстоятельство может приводить не только к нарушению консолидации перелома, но и возникновению новых переломов на фоне нагрузок в послеоперационном периоде. Проведено компьютерное моделирование остеосинтеза переломов шейки бедра на основе конечно-элементных расчетов. Моделирование перелома и остеосинтеза проведено на виртуальной модели бедренной кости человека с различными показателями минеральной плотности костной ткани. В результате численного эксперимента была проведена оценка напряженно-деформированного состояния — распределение значений деформации и эквивалентных напряжений тканей бедренной кости при наличии перелома с установленной металлоконструкцией. У всех пациентов выявлены аналогичные картины распределения значений деформации и эквивалентных напряжений, однако наибольшие значения имеются у пациента с остеопорозом. Кроме этого, у пациента с остеопорозом выявлены критические значения деформации и эквивалентных напряжений в дистальном отделе бедренной кости, что повышает риск переломов в этой зоне при стандартных рассчитанных нагрузках.

компьютерное моделирование

остеосинтез

бедренная кость

1. Голядкина А.А., Полиенко А.В., Левченко К.К., Киреев С.И. Конечно-элементное моделирование длинных трубчатых костей с учетом внешних взаимосвязей // Тезисы докладов XI Всероссийской конференции с международным участием и школы-семинара «Биомеханика – 2014» / Пермь, 2014. – С. 38.

2. Летов А.С., Бахтеева Н.Х., Воскресенский О.Ю., Марков Д.А., Ямщиков О.Н., Юсупов К.С., Абдулнасыров Р.К. Хирургическое лечение пациентов с анкилозами тазобедренного сустава // Вестник Тамбовского университета. Серия: Естественные и технические науки. — 2010. — Т. 15. № 5. — С. 1511–1514.

3. Ямщиков О.Н., Марков Д.А., Абдулнасыров Р.К. и др. Компьютерное моделирование в предоперационном планировании при лечении переломов бедренной кости // Вестник Тамбовского университета. Серия: Естественные и технические науки. — 2010. — Т. 15. № 5. — С. 1508–1510.

4. Ямщиков О.Н., Норкин И.А., Марков Д.А., Емельянов С.А. Использование автоматизированного выбора металлоконструкции для остеосинтеза переломов проксимального отдела бедренной кости на основе компьютерного моделирования // Врач-аспирант. — 2014. — Т. 65. № 4. — С. 26–30.

5. Ямщиков О.Н., Марков Д.А., Емельянов С.А. Предоперационное планирование с применением компьютерного моделирования в лечении переломов дистального отдела бедренной кости // Медицинская наука и образование Урала. — 2014. — Т. 15. № 3 (79). — С. 81–84.

Переломы шейки бедра являются одними из самых распространенных [5]. Наиболее часто переломы шейки бедра наблюдаются у лиц пожилого и старческого возраста. В значительном числе случаев перелом шейки бедра происходит у пациентов со сниженной минеральной плотностью костной ткани. Данное обстоятельство может приводить не только к нарушению консолидации перелома, но и к возникновению новых переломов на фоне нагрузок в послеоперационном периоде. При отсутствии противопоказаний переломы шейки бедра целесообразно лечить оперативно. Наиболее распространенной методикой оперативного лечения переломов шейки бедра в настоящее время остается остеосинтез тремя винтами АО. На результаты лечения оказывают влияние особенности кровоснабжения и структура костной ткани данного сегмента кости. Наиболее благоприятны для консолидации трансцервикальные и базальные переломы шейки бедренной кости. На протяжении многих лет предлагаются новые методики оперативного лечения и профилактики переломов шейки бедра. Возрастает интерес к методикам компьютерного моделирования остеосинтеза и исправления последствий травм [1, 2, 3, 4, 5, 6].

Цель исследования

Проанализировать результаты компьютерного моделирования остеосинтеза при переломе шейки бедра у пациентов с различной минеральной плотностью костной ткани.

Материалы и методы

Компьютерное моделирование перелома и остеосинтеза винтами АО проводилось на моделях бедренных костей 3 пациентов с переломами шейки бедра, построенных по данным компьютерной томографии поврежденного сегмента.

Характеристика больных

Пациент № 1: возраст 76 лет, масса 57 кг, диагностировано наличие остеопороза по данным денситометрии.

Пациент № 2: возраст 60 лет, масса 92 кг, диагностировано наличие остеопении по данным денситометрии.

Пациент № 3: возраст 37 лет, масса 74 кг, минеральная плотность костной ткани соответствует норме по данным денситометрии.

Способ построения модели был автоматизированным и осуществляется с использованием программного пакета Mimics. В начале создания 3D-модели в программный продукт загружали срезы томограммы в формате DICOM. После этого выбирали диапазон оттенков серого, который соответствует разнице плотности кости, и на основе этих данных автоматически воспроизводилась геометрическая модель объекта. Полученную модель сохраняли в формате .STL и в дальнейшем импортировали ее в CAD-систему для сглаживания геометрии, т.е. устранения неровностей и искажений. После создания .STL-файла, содержащего геометрию кости, данные импортировались в программный пакет SolidWorks. После выполнения ряда операций в программном пакете SolidWorks была получена модель бедренной кости, пригодная для дальнейших расчетов методом конечных элементов.

Построение моделей винтов для остеосинтеза шейки бедра также осуществляли в системе автоматизированного проектирования SolidWorks.

Для импортированных моделей для каждого материала были заданы механические свойства, представленные в таблице 1.

Таблица 1

Механические свойства материалов

Тип материала | Модель Юнга, Па | Плотность, кг/м3 | Коэффициент Пуассона | |

Компактное костное вещество | Норма | 1,8*1010 | 2027 | 0,4 |

Остеопения | 1,6*1010 | 1930 | ||

Остеопороз | 1,5*1010 | 1837 | ||

Губчатое костное вещество | Норма | 1,2*109 | 1113 | 0,44 |

Остеопения | 1,2*109 | 1037 | ||

Остеопороз | 1*109 | 970 | ||

Сталь | 1,93*1011 | 7750 | 0,3 | |

К поверхности головки бедренной кости прилагали нагрузку, соответствующую половине массы пациента, для которого были проведены расчеты, что соответствовало начальным нагрузкам на конечность в период формирования костной мозоли.

В результате численного эксперимента была проведена оценка напряженно-деформированного состояния — распределение значений деформации и эквивалентных напряжений тканей бедренной кости при наличии перелома с установленной металлоконструкцией.

Результаты

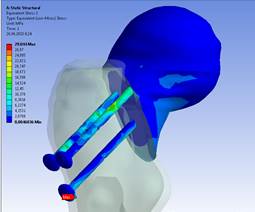

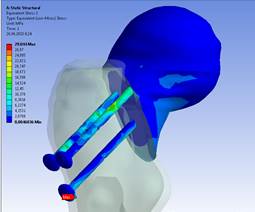

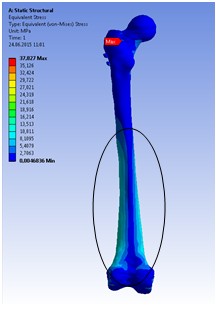

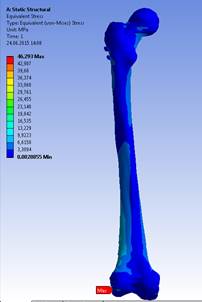

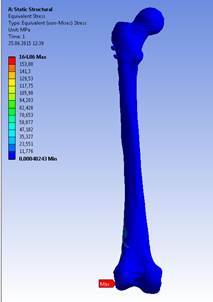

У всех пациентов выявлены аналогичные картины распределения значений деформации и эквивалентных напряжений (рис.1–5). Однако наибольшие значения выявлены у пациента с остеопорозом (рис.1–3).

Рис. 1. Визуализация результатов моделирования бедренной кости пациента № 1 с винтами АО, распределение значений деформации в зоне перелома

Рис. 2. Визуализация результатов моделирования бедренной кости пациента № 1 с винтами АО, распределение значений эквивалентного напряжения в зоне перелома

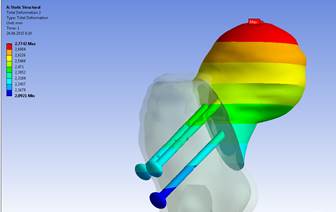

У пациента № 1 выявлены критические значения деформации и эквивалентных напряжений в дистальном отделе бедренной кости (рис. 3).

Рис. 3. Визуализация результатов моделирования бедренной кости пациента № 1 с винтами АО, распределение значений эквивалентного напряжения всей модели бедренной кости

Рис. 4. Визуализация результатов моделирования бедренной кости пациента № 2 с винтами АО, распределение значений эквивалентного напряжения модели бедренной кости

Рис. 5. Визуализация результатов моделирования бедренной кости пациента № 3 с винтами АО, распределение значений эквивалентного напряжения всей модели бедренной кости

Выводы

Принимая во внимание данные компьютерного моделирования, можно говорить о том, что у пациентов с остеопорозом более высоки значения деформации и напряжений в зоне перелома после остеосинтеза по сравнению с пациентами с нормальной минеральной плотностью костной ткани. Также у пациента с остеопорозом после остеосинтеза шейки бедра наблюдаются высокие значения деформации и напряжений в дистальном отделе бедренной кости, что повышает риск переломов в этой зоне при стандартных рассчитанных нагрузках. Данное обстоятельство целесообразно учитывать при разработке программы послеоперационного ведения пациентов.

Рецензенты:

Левченко К.К., д.м.н., доцент, доцент кафедры травматологии и ортопедии ГБОУ ВПО «Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского» Минздрава России, г. Саратов.

Савилов П.Н., д.м.н., профессор, врач анестезиолог-реаниматолог ТОГБУЗ «Тамбовская ЦРБ», г. Тамбов.

Библиографическая ссылка

Ямщиков О.Н., Емельянов С.А. КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОСТЕОСИНТЕЗА ШЕЙКИ БЕДРЕННОЙ КОСТИ // Современные проблемы науки и образования. – 2015. – № 4.;

URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=21187 (дата обращения: 10.10.2020).

Предлагаем вашему вниманию журналы, издающиеся в издательстве «Академия Естествознания»

(Высокий импакт-фактор РИНЦ, тематика журналов охватывает все научные направления)

Источник