Множественные переломы ребер книги

Прежде чем подробно рассматривать множественные переломы ребер, нужно разобраться с тем, что такое ребро. Ребро – это дугообразная кость, которая крепится к позвоночнику и формирует грудную клетку. У большинства людей 12 пар ребер, хотя встречаются люди с 11 или 13 парами. Это может быть результатом хирургического вмешательства или врожденной особенностью организма.

Ребро – это кость, которая продолжается хрящом. 10 пар ребер образуют замкнутое кольцо. Первые 7 пар ребер крепятся к позвоночнику и грудине. 8,9 и 10 ребра у грудины крепятся к хрящам 6 и 7 ребер. Нижние 2 пары ребер (11 и 12) называются колеблющимися, потому что они не примыкают к грудине. Основная функция ребер – полноценная защита внутренних органов, расположенных в грудной клетке (сердца, легких, бронхов). Ребра образуют достаточно прочный каркас, а гибкие хрящи помогают избежать переломов во многих ситуациях.

Одна из травм, которая встречается довольно часто, представляет собой переломы ребер различного характера. Реже всего такие переломы ребер фиксируются у детей, чаще всего – у людей пожилого возраста. Это связано с тем, что хрящи из-за отложения солей со временем становятся менее гибкими.

Множественным переломом называют перелом трех и более ребер. Он встречается гораздо чаще, чем неосложненный одиночный перелом, и его последствия представляют серьезную опасность для жизни человека.

Содержание:

- Причины множественных переломов ребер

- Симптомы множественного перелома ребер

- Первая помощь при множественных переломах ребер

- Лечение множественных переломов ребер

Причины множественных переломов ребер

Причиной такой опасной травмы может стать сдавливание, падение или прямой сильный удар в область ребер. Большая часть переломов возникает по бокам из-за того, что ребра в этой области имеют максимальный изгиб. При множественных переломах часто происходит смещение отломков ребер. Это опасно тем, что отломки могут травмировать внутренние органы, которые находятся в грудной клетке.

Одно из опасных осложнений перелома – пневмоторакс и гемоторакс. При гемотораксе в плевральной полости скапливается кровь, которая сдавливает легкое и уменьшает объем дыхания. При пневмотораксе происходит сдавливание легкого из-за попадания в грудную клетку воздуха.

Симптомы множественного перелома ребер

Основным признаком множественного перелома ребер является сильная боль в травмированной области груди, спины или боковой части корпуса. Болевые ощущения будут значительно усиливаться при дыхании, кашле, разговоре и даже небольшом движении. Глубокий вдох сделать невозможно, дыхание поверхностное. Иногда наблюдается западание пораженной области при дыхании или разнонаправленное движение. Легкое прикосновение к сломанным ребрам вызывает невероятно острую боль, иногда слышен хруст костных отломков.

При множественных переломах ребер к вышеперечисленным признакам почти всегда добавляются учащенный пульс и побледнение кожи. В области травмы можно увидеть яркие кровоподтеки и значительную отечность мягких тканей. Пострадавшие легче переносят переломы задних отделов ребер. В этом случае реже происходит сильное нарушение легочной вентиляции. Переломы ребер в переднем и боковом отделах практически всегда вызывают серьезные нарушения дыхания.

Сразу же после возникновения множественного перелома ребер могут развиться пневмоторакс и гемоторакс. При пневмотораксе наблюдаются учащенное сердцебиение и повышенное артериальное давление. При гемотораксе с поврежденной стороны не прослушивается дыхание, пульс учащенный нитевидный, а давление пониженное.

Первая помощь при множественных переломах ребер

Сначала нужно вызвать скорую помощь. А пока специалисты добираются, попытайтесь помочь пострадавшему облегчить дыхание. Усадите человека в более комфортную для него позу. Расстегните или снимите одежду. Постоянно следите за самочувствием пострадавшего. Если есть обезболивающий препарат, можно его дать в указанной в инструкции дозе. Только обязательно запишите название лекарства, дозировку и время приема. Эта информация может понадобиться врачам скорой помощи.

Если рана открытая, может потребоваться наложение окклюзионной (герметичной) повязки. Для этого края раны нужно обработать любым современным антисептиком, наложить простую стерильную салфетку, слой ваты и закрыть полиэтиленом. Всю конструкцию необходимо закрепить лейкопластырем или бинтом.

Лечение множественных переломов ребер

Опасные множественные переломы ребер в большинстве случаев лечатся в стационаре. В некоторых особо сложных ситуациях требуется подключение пациента к аппарату искусственного дыхания или оперативное вмешательство. Любой перелом ребер причиняет сильную боль, поэтому врачи прибегают к новокаиновой блокаде межреберного нерва. Такая процедура не только обезболивает и облегчает дыхание – при этом легкое расправляется и отхаркивается скопившаяся слизь. Таким образом, блокада является необходимой профилактикой посттравматической пневмонии.

Это опасное осложнение чаще возникает у людей старше 40 лет, и протекает особенно тяжело. Посттравматическая пневмония возникает из-за того, что травмированное легкое не работает в полном объеме. Это происходит потому, что пострадавший испытывает болевые ощущения при глубоком дыхании и старается дышать поверхностно.

Еще одна причина появления посттравматической пневмонии – самолечение. Многие считают, что болезненные ощущения уменьшатся, и переломы будут заживать быстрее, если грудную клетку перебинтовать. Это ошибка. Таким образом, дыхание ограничивается ещё больше, и возникают опасные застои в легких.

Автор статьи: Каплан Александр Сергеевич | Ортопед

Образование:

диплом по специальности «Лечебное дело» получен в 2009 году в медицинской академии им. И. М. Сеченова. В 2012 году пройдена аспирантура по специальности «Травматология и ортопедия» в Городской клинической больнице им. Боткина на кафедре травматологии, ортопедии и хирургии катастроф.

Наши авторы

Источник

Грудная клетка образована соединением ребер с грудиной и грудными позвонками (переломы позвонков — см. гл. 35).

- Переломы ребер

Переломы ребер составляют в среднем 15 % всех переломов, а с закрытой травмой груди — 67 %.

Анатомо-физиологические особенности. Ребро представляет узкую изогнутую пластинку, состоящую в задней (более длинной) части из кости, а в передней (более широкой) — из хряща. Задними концами — головкой и суставной поверхностью — ребра соединяются с позвонками, а бугорком на теле ребра — с суставной ямкой поперечных отростков позвонков. Изгиб ребра располагается латеральнее бугорка, образуя угол ребра. Семь верхних ребер передними концами соединяются с грудиной посредством симфизов или плоских суставов. VII—IX— X ребра (ложные) присоединяются не к грудине, а хрящевой частью к хрящу предыдущего ребра. XI —XII ребра (колеблющиеся) лежат свободно.

При вдохе происходит вращение ребер в задних отделах, при этом при

поднимаются и расходятся передние концы, грудная клетка расширяется в переднезаднем отделе. При поднятии ребер угловые изгибы хрящей выпрямляются, и происходят движения между хрящами и грудиной. Хрящ растягивается и скручивается. По окончании вдоха ребра опускаются.

Классификация. Переломы ребер различают по локализации (по пара- вертебральной, аксилярным, среднеключичной линиям и в парастерналь- ной зоне). В парастернальной зоне ребро переходит в хрящевую часть, и эти повреждения не визуализируются на рентгенограмме. Переломы мотут быть также изолированными (1 — 2 ребра) и множественными (3 и более ребер); односторонними (повреждения локализуются на одной половине грудной клетки) и двусторонними; со смещением и без смещения; осложненными (с повреждением плевры, легкого, органов средостения) и неосложненными. Выделяют также двойные («флотирующие») переломы.

Механизм травмы. При прямом ударе перелом происходит в месте приложения силы, и число сломавшихся ребер зависит как от силы удара, так и от размеров ранящего предмета.

При непрямом воздействии в момент сдавления грудной клетки перелом ребер возникает вдали от места приложения силы. Непрямое воздействие ранящего предмета с большой площадью вызывает множественные переломы. При сдавлении грудной клетки в переднезаднем направлении переломы, как правило, бывают многочисленными, локализующимися по подмышечным линиям. При боковом сдавлении переломы ребер локализуются по лопаточной линии или спереди по парастернальной в области реберно-грудинных сочленений. Во время перелома из-за

253

переразгибания ребра первично повреждается внутренняя пластина, которая вследствие плотного соприкосновения с надкостницей и париетальной плеврой часто их повреждает. Одновременно может нарушиться и целостность висцеральной плевры с ранением легкого.

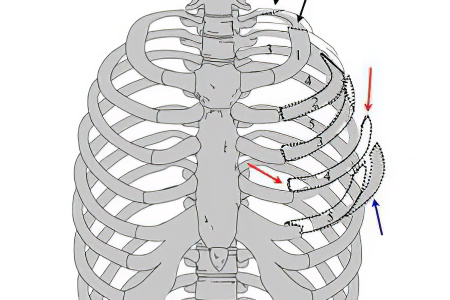

Воздействие значительной силы на обширный участок свода реберной дуги сопровождается выламыванием и вдавлением этого участка внутрь с возникновением двойного (окончатого) перелома ребер.При окончатых переломах нарушается каркасность грудной клетки. Во время вдоха подвижный сегмент, образованный двойным переломом нескольких ребер {реберный клапан),втягивается внутрь, а при выдохе выходит за пределы каркаса грудной клетки. Тяжелое состояние больного при окончатых переломах обусловлено расстройствами дыхания из- за флотирующего перемещения ребер-

б

Рис. 25.6. Смещение средостения и реберного клапана при окончатом переломе ребер: а — при вдохе; б — при выдохе

ного клапана, вызывающего парадоксальное дыхание.Парадоксальность заключается в том, что легкое на стороне повреждения увеличивается в объеме в момент выдоха -за счет поступления отработанного воздуха из другого легкого. В момент вдоха, при западе- нии окончатого перелома внутрь, легкое уменьшается в объеме, и воздух из него устремляется в противоположную (здоровую) сторону. Ситуация усугубляется синхронными с движениями реберного «окна» смещениями средостения (рис. 25.6). Такое дыхание приводит к развитию легочно-сердечной недостаточности, плевропульмонального шока.

Диагностика. Прежде всего необходимо уточнить механизм и обстоятельства травмы. Отмечают боли в грудной клетке, интенсивность которых резко усиливается на высоте вдоха, кашле, резких движениях. Часто больной занимает вынужденное положение, наклоняясь в сторону повреждения, придерживая грудную клетку рукой. Дыхание поверхностное, учащенное. При попытке глубокого вдоха из-за резкого усиления боли глубокий вдох прерывается (симптом «оборванного вдоха»).

Изменение цвета кожных покровов, ссадины, кровоподтеки указывают на место приложения травмирующей силы. Появление или усиление болей при осторожном сдавлении грудной клетки характерно для перелома ребер. Точную локализацию перелома устанавливают ощупыванием ребер от грудины до позвоночника. Точка наибольшей болезненности, припухлость, крепитация прямо указывают на перелом. Тяжесть дыхательных нарушений зависит от количества сломанных ребер, характера и локализации переломов. Двусторонние переломы, двойные переломы нескольких ребер, как правило, сопровожда

254

ются тяжелыми расстройствами дыхания.

Крепитацию костных отломков выявляют при пальпации и аускультации над предполагаемым местом перелома (достоверный признак).

Радиологическая диагностика. Выполняют «обзорную» рентгенограмму грудной клетки в переднезаднем направлении. Обязательным является попадание на рентгеновский снимок всей грудной клетки, а не только ее травмированной половины. Обращают внимание не только на костные повреждения, но и на возможное наличие свободных газа или жидкости в плевральной полости. Из-за «наложения» рентгеновских теней не всегда переломы ребер визуализируются на обзорной рентгенограмме. Считают, что при множественных (> 3) переломах ребер количество поврежденных ребер, как правило, больше, чем определяется на обзорной рентгенограмме, и при постановке диагноза клинические данные являются ведущими. Для уточнения рентгенологического диагноза возможно выполнение рентгенограмм в боковой проекции и с разворотом в 30 и 45°. Рентгенограммы, выполненные для определения переломов ребер, не дают полной информации о состоянии легочной ткани, для этого или выполняют рентгенограммы в другом режиме, или проводят рентгеноскопию.

Лечение. При неосложненных переломах ребер лечение начинают с обезболивающих блокад (10 мл 1 % раствора новокаина или лидокаина в область перелома или по ходу межреберных нервов — межреберная или паравертеб- ральная блокады). Полноценное обезболивание дает возможность с увеличением экскурсии грудной клетки более полного расправления легких при дыхании, улучшения вентиляции, отхаркивания скопившегося в бронхах секрета. Это

очень важно для профилактики пост- травматической пневмонии. При возобновлении болей блокады могут быть повторены 2—3 раза.

При множественных, а также осложненных повреждением легкого переломах, дополнительно выполняют вагосимпатическую блокаду по А. В. Вишневскому (введение 40—60 мл 0,25 % раствора новокаина длинной иглой из вкола по заднему краю грудино-ключично-сосцевидной мышцы к передней поверхности IV шейного позвонка). Эффективность блокады подтверждается появлением триады Горнера (птоз, миоз, энофтальм).

При выраженном болевом синдроме на фоне множественных переломов ребер весьма эффективна перидураль- ная анестезия, позволяющая проводить пролонгированное обезболивание дробным введением анестетика через перидуральный катетер.

Переломы ребер хорошо срастаются без специального лечения. Главная задача — поддержание адекватной легочной вентиляции с целью профилактики гипостатических осложнений. Очень велика роль лечебной физкультуры (дыхательной гимнастики), проводимой с первого дня. «Иммобилизация» переломов с помощью сдавливающих грудную клетку повязок приводит к повышенному риску развития гипостатической пневмонии и не должна применяться при условии адекватного медикаментозного обезболивания.

При лечении окончатых переломов ребер каркасность грудной клетки восстанавливают прикреплением сломанных ребер к внешнему фиксатору (шина Силина, шины из пластика, пластмассы).

Возможен и остеосинтез двойных переломов ребер сшивающими скобками (аппаратами СГР-20, СРКЧ-22) или металлическими пластинами.

255

Рис. 25.7. Восстановление каркасности грудной клетки с помощью:

а

— телескопической шины Силина; 6 — пластмассовой шины; в — вытяжения за грудину

Если флотирующим клапаном на фоне двусторонних парастернальных переломов ребер является грудина, показано вытяжение за грудину грузами

- — Зкг на 2 — 3 нед (рис. 25.7).

Сращение переломов происходит, как правило, за 4 нед, восстановление трудоспособности — через 5—6 нед.

Осложнения. Если диагностика ушиба мягких тканей грудной клетки, переломов ребер больших трудностей не представляет, то часто сопутствующие осложнения травмы груди — ушиб легкого, пневмо-, гемо-, пневмогемоторакс требуют особого внимания. При осложненных переломах ребер важно вовремя оценить тяжесть состояния пострадавшего, которое будет зависеть от характера повреждения внутренних органов. Первые не

сколько суток пострадавшие с осложненной травмой грудной клетки должны находиться в отделении реанимации и интенсивной терапии под постоянным контролем функции дыхания и сердечной деятельности для принятия при необходимости необходимых мер по коррекции их нарушений (все виды блокад, перидуральная анестезия, пункция и дренирование плевральной полости). При окончатых переломах ребер возможен перевод больного на ИВ Л.

Пневмоторакс. Выхождениев плевральную полость воздуха при повреждении легочной ткани вызывает поджатие, коллабирование легкого. С повышением давления в плевральной полости воздух частично выходит в подкожную клетчатку (подкожная

эмфизема) через поврежденный отломками ребра дефект париетальной плевры, а при повреждении средостения подкожная эмфизема первично образуется не над местом повреждения ребер, а в области шеи. Распространение подкожной эмфиземы на большую площадь, одышка, тахикардия часто свидетельствуют о развитии внутреннего клапанного пневмоторакса — наиболее тяжелого вида пневмоторакса при закрытой травме груди. Каждый раз при вдохе воздух подсасывается в плевральную полость из поврежденной ткани легкого, а на выдохе клапан закрывается, за счет повышения давления еще больше кол- лабируется легкое, смещается средостение с перегибом сосудов — напряженный пневмоторакс.Развиваются легочная и сердечно-сосудистая недостаточность, создается реальная угроза плевропульмонального шока. Это угрожающее жизни состояние не может быть продолжительным и требует экстренного интенсивного лечения, дренирования плевральной полости.

Гемоторакс — скопление крови в плевральной полости — также является первичным осложнением травмы груди. Источником кровотечений, как правило, бывают межреберная или внутриреберная артерия, сосуды поврежденной ткани легкого. При продолжающемся кровотечении кровь вначале свертывается, а затем в результате дефибринации и фибринолиза, а также смешиваясь с серозным экссудатом, выделяемым плеврой, вновь становится жидкой.

По количеству излившейся крови различают малый гемоторакс(до 500 мл), средний(от 500 до 1000 мл) и большой (свыше 1000 мл). В некоторых случаях сгустки крови не «развертываются», такой гемоторакс называется свернувшимся.

Клинически малый гемоторакс может быть не диагностирован и самостоятельно разрешиться через 10 — 12 сут, если не произойдет инфицирование. Диагностике помогает рентгенография грудной клетки в положении больного лежа (на стороне предполагаемого гемоторакса можно отметить понижение прозрачности легкого). При среднем или большом гемотораксе тяжелое состояние больного обусловлено острой кровопотерей. Отмечают бледность, цианоз. Больные лучше себя чувствуют в полусидячем положении. Пульс учащен, артериальное давление снижено. Над легкими определяют притупление перкуторного звука по линии Дамуазо до уровня нижнего угла лопатки при среднем гемотораксе и при большом — до второго — третьего межреберья спереди и по всему легочному полю сзади. Аус- культативно над областью притупления отмечают ослабление или отсутствие дыхания.

В лечебной практике важно установить, продолжается ли кровотечение в плевральную полость (нарастающий гемоторакс)или оно остановилось {стабилизировавшийся гемоторакс). Если при пункции плевральной полости полученная кровь сворачивается в пробирке (положительная проба Ру- вилуа — Грегу ара), то кровотечение продолжается, если сгустки не образуются — прекратилось. Помутнение раствора при разведении пунктата дистиллированной водой в 4—5 раз говорит о нагноившемся гемотораксе (проба Петрова).

Гемопневмоторакс — одновременное скопление воздуха и крови в плевральной полости. Притупление перкуторного звука будет отмечаться по горизонтальному уровню в нижних этажах плевральной полости, в верхних ее этажах — определяться тимпанит. При гемопневмотораксе вероят

9 Кавалерский

257

ность развития гнойно-воспалительных осложнений возрастает в 10 раз.

Ушиб легкого сопровождается развитием внутрилегочной гематомы, которая может быть в зависимости от объема сегментарной, долевой, а в тяжелых случаях — и тотальной. Клиническая картина внутрилегочной гематомы сходна с гемотораксом. В дифференциальной диагностике решающая роль принадлежит рентгенологическому исследованию и диагностической пункции.

Лечение осложнений переломов ребер. При пневмотораксе для аспирации воздуха проводят пункцию плевральной полости во II межреберье по среднеключичной линии с оставлением аспирационного дренажа (рис. 25.8, а). Эвакуацию воздуха проводят не форсированно, так как при быстром расправлении легкого развивается крайне опасная дислокация средостения. Расправление легкого контролируют рентгенологически. Если после полного расправления выделение воздуха по дренажу прекращается и не возобновляется 3—4 сут, дренаж удаляют. Если же через 7—10 сут постоян

а

ной аспирации выделение воздуха в плевральную полость продолжается, показано оперативное вмешательство — торакотомия или торакоскопия с ревизией и ушиванием ранения легкого.

При гемотораксе пункцию и дренирование плевральной полости проводят в VII межреберье по задне- аксилярной линии (рис. 25.8, б). Форсированно эвакуировать большие объемы крови нельзя, так как при этом может возобновиться кровотечение из поврежденных сосудов. Возобновление кровотечения после расправления легкого с выделением более 250 мл крови за 1 ч наблюдения является показанием к оперативному вмешательству — торакотомии или торакоскопии с целью экстренной остановки кровотечения.

Реинфузия полученной крови возможна, если не произошло гемолиза — плазма после центрифугирования крови прозрачна и не розовая. При положительной пробе Петрова реинфузия противопоказана.

Отношение к торакотомии при осложненной травме груди в последнее время становится все более сдержан

Рис. 25.8. Дренирование плевральной полости: а — при пневмотораксе; 6 — при гемотораксе

ным из-за высокого процента осложнений этой достаточно травматичной операции, выполняемой на фоне тяжелого состояния пациента. На смену торакотомии приходит торакоскопия — ревизия и выполнение хирургических манипуляций в грудной полости с использованием эндоскопической техники. Возможности торакоскопии весьма широки — ревизия и определение зоны повреждения, эндоскопическое закрытие раневых дефектов легочной ткани, остановка кровотечения и даже удаление свернувшегося гемоторакса.

- Переломы грудины

Анатомо-физиологические особенности. Грудина имеет плоскую форму наподобие кинжала и состоит из рукоятки, тела и мечевидного отростка. Ключичные вырезки рукоятки сочленяются с грудинным концом ключицы. По бокам тела грудины расположены реберные вырезки, с которыми соединяются реберные хрящи. Грудина «замыкает» каркас грудной клетки спереди, а также прикрывает расположенные непосредственно за ней органы средостения, которые могут травмироваться при переломах грудины.

Классификация. Переломы грудины различают по локализации (рукоятки, тела и мечевидного отростка), наличию и характеру смещения, а также осложнениям, среди которых наиболее часто встречается ушиб сердца.

Механизм травмы — прямой удар или сдавление груди в переднезаднем направлении (типичная травма при дорожно-транспортной аварии — удар грудью о рулевое колесо). Изолированные переломы грудины при этом сравнительно редки, чаще они сочетаются с переломами ребер в хрящевой (парастернальной) части.

Как правило, перелом локализуется в месте соединения рукоятки с те

лом грудины или в верхней трети тела грудины. При смещении отломков проксимальная часть смещается чаще вперед и вниз, а дистальный отломок — кзади и вверх. Гематома, образующаяся в месте перелома, локализуется в области переднего средостения.

При значительном смещении отломков возможны: повреждения плевры, ушибы сердца с кровоизлияниями в перикард и миокард и тяжелыми нарушениями сердечной деятельности.

Диагностика. Больших трудностей диагностика переломов грудины не представляет. Заподозрить повреждение позволяет механизм травмы. В месте удара могут определяться ссадины, кровоподтеки, при больших смещениях — ступенеобразная деформация (достоверный признак). Характерны жалобы на загрудинные боли, усиливающиеся при движениях, затруднение дыхания. Для исключения диагноза «ушиб сердца» необходимо выполнить ЭКГ в динамике.

Радиологическая диагностика. Наиболее информативна рентгенограмма в боковой проекции, позволяющая выявить смещение отломков в переднезаднем направлении.

Лечение. При переломах грудины лечение, как правило, консервативное. Проводят обезболивание области перелома (10—15 мл 1 % раствора новокаина), а также загрудинные блокады (60 — 80 мл 0,5 % раствора новокаина). При переломах со смещением выполняют репозицию, переразгибая грудной отдел позвоночника (больного укладывают на спину с валиком в межлопаточной области). При значительном смещении попытки консервативной репозиции часто оказываются безуспешными, что является показанием к операции'(открытой репозиции с остеосинтезом перекрещивающимися спицами). Сращение перелома наступает через 4 нед.

259

перейти в каталог файлов

перейти в каталог файлов

Источник