Микроциркуляция при переломах

- Авторы

- Резюме

- Файлы

Свешников К.А., Русейкин Н.С.

У 134 больных остеопорозом и с переломами в возрасте 65-75 лет изучали состояние магистрального кровообращения после внутривенного введения альбумина человеческой сыворотки, меченного по 99мТс, а тканевой кровоток – с 133Хе. Установлено, что у здорового человека через переднюю большеберцовую мышцу протекает 0,053±0,004 мл крови на 1 г ткани в минуту. В кортикальном слое диафиза объем кровотока составлял 0,008±0,0006 мл на 1 г кости в минуту, в костном мозге – 0,030±0,002 мл/мин. На 1-2-е сутки в месте травмы кровообращение было ослаблено. С 3-х суток после травмы кровообращение начинало ускоряться во всем поврежденном сегменте (208±9,8 %). Величина капиллярного кровотока в передней большеберцовой мышце возрастала до 10,6±0,85 мл (в норме 5,3±0,42 мл). Область ускоренной циркуляции была значительно большей, чем место перелома.

Несмотря на исключительную важность состояния сосудистого русла и микроциркуляции в репаративном костеобразовании, многие аспекты этой проблемы остаются малоизученными. Установлено, что сохранение магистрального кровотока в передней большеберцовой артерии, а также внутрикостного кровотока (питательная артерия) обеспечивает кровоснабжение костной мозоли в большеберцовой кости после перелома. Функция конечности в процессе лечения восстанавливается при условии улучшения микроциркуляции в области травмы.

Материал и методы

Больных остеопорозом и с переломами в возрасте 65-75 лет обследовано 134. В эксперименте с переломами была задействована 21 собака. Состояние магистрального кровообращения у больных изучали после внутривенного введения в локтевую вену альбумина человеческой сыворотки (АЧС; фирма “CIS”, Франция), меченного по 99мТс, а тканевой кровоток – с 133Хе.

Для исследования кровотока в нижних конечностях с АЧС больного помещали на стол эмиссионного фотонного компьютерного томографа (гамма-камера) – «Фо-гамма 3ЛЦ-75» фирмы «Nuclear Chicago» (США). Детектор гамма-камеры устанавливали над местом перелома с таким расчетом, чтобы в «поле зрения» попадал и симметричный участок неповрежденной конечности. Через каждые 3 секунды регистрировали время появления меченого пирофосфата в больной и неповрежденной конечностях и степень заполнения сосудов. Автоматически проводилось построение профильных кривых, характеризующих изменение активности в изучаемом отделе конечности. В итоге получали представление об объемной скорости кровотока.

При исследовании верхних конечностей больной сидел, руки помещал на стол прибора, к месту перелома и симметричному участку неповрежденной конечности приставляли детекторы установки УР-I-3 и записывали кривые накопления и выведения активности. Пространственное распределение меченого альбумина изучали путем сканирования на планисканере КЕ-32 (фирма “Radiax”, Италия). Он имеет вмонтированную в прибор пересчетную радиометрическую установку, позволяющую сразу после сканирования, не изменяя положения конечности, сделать радиометрию. Ее проводили через каждые 2 см. Для получения статистически достоверных величин в каждом месте измерения подсчитывали 2000-5000 импульсов. Полученные данные сравнивали с величинами на соответствующем месте здоровой конечности.

Для исследования тканевого кровотока применяли 133Хе, растворенный в физиологическом растворе. Вводили его в объеме 0,2 мл в переднюю большеберцовую мышцу на расстоянии 8 см дистальнее нижнего края надколенника на глубину 1 см.

Число миллилитров крови (ЧМК), протекающей через мышцу, вычисляли по формуле [3]: ЧМК= 1,61Д, где Д – угол наклона кривой выведения 133Хе, 1,61 – пересчетный коэффициент, а также формуле [1]:

ЧМК = 0,693 х 0,7х100 мл на 100 г/мин,

где Т1/2 – период Т1/2 полувыведения.

В связи с тем, что в условиях клиники невозможно точно оценить состояние кровообращения непосредственно в костном мозге, в корти кальной части кости, где идет регенерация, соответствующие наблюдения сделаны в условиях эксперимента на 21 взрослой беспородной собаке (17-22 кг) при соблюдении необходимых условий [2]. У собак под наркозом (внутривенное введение пентобарбитала натрия – 30 мг/кг) с помощью аппарата Илизарова закрытым способом производили остеотомию в середине нижней трети большеберцовой кости. Затем с помощью этого же аппарата костные отломки фиксировали, создавая максимально благоприятные условия для сращения. Проксимальнее места перелома (на 1 см) в кости просверливали отверстие диаметром 2 мм для последующего введения 133Хе. Благодаря жесткой фиксации отломков собаки с первых же дней начинали передвигаться. Их обследовали на 1-й, 3-й и 7-й дни и далее еженедельно до наступления сращения и снятия аппарата.

Объем крови, протекающей через кортикальную часть большеберцовой костив месте перелома определяли с 125I-антипирином. Сущность методики сводилась к следующему. Под наркозом обнажали а.nutritia, в нее вводили тонкую иглу, соединенную с полиэтиленовой трубочкой, в которую вначале вводили 2500 ЕД гепарина, затем 0,74 МБк 125I-антипирина. После инъекции вплотную к коже приставляли два детектора установки УР-1-3 (один в верхней трети большеберцовой кости, второй – над местом перелома) и записывали кривые выведения его. После того как активность понижалась до уровня фона, в левую яремную и правую сонную артерии вставляли иглы. В яремную вену вливали 7,4 МБк 99mТс-пирофосфата. Затем через каждую минуту в течение 10 минут из сонной артерии брали по 1 мл крови. После этого производили эвтаназию животного введением 500 мг пентобарбитала натрия. Задние конечности сразу же быстро вычленяли в коленном суставе, очищали от мягких тканей и подсчитывали активность в специально созданном свинцовом домике, используя для подсчета детектор и радиометрическую установку планисканера. Далее из симметричных участков левой и правой большеберцовой костей выпиливали фрагменты длиной 6 см. В центре правого – находилось место перелома (в этих местах до вычленения проводили радиометрию). У костных фрагментов удаляли кортикальный слой, разрезали на мелкие кусочки, измельчали, определяли величину активности, а также удельную массу кости.

Величину активности в образцах крови подсчитывали на гамма-счетчике фирмы “Trakor Еuropa” (Голландия).

Кровоток в миллилитрах на 1 г кости в минуту вычисляли по формуле [4]:

где Сх(О) – максимальная величина введенной активности; Сх(t) – число импульсов за время t; Р – удельная масса кости, Stto Cx(t)dt – величина площади (в см2), определяемой на графике между кривой выведения РФП из места перелома и в неповрежденной кости; l – отношение величины активности кость/кровь для 125I-антипирина.

Величину накопления 99mТс-пирофосфата (0) определяли по формуле: 0 = В/А, где В – число импульсов в 1 г кости за 10 мин., А – число импульсов в секунду на 1 мл крови.

В костном мозге объем циркулирующей крови определяли после введения в костномозговой канал (с помощью изогнутой иглы) 3,7 МБк 133Хе. Расчет проводили по формуле [3].

Результаты исследований

Установлено, что у здорового человека через переднюю большеберцовую мышцу протекает 0,053±0,004 мл крови на 1 г ткани в минуту. В кортикальном слое диафиза объем кровотока составлял 0,008±0,0006 мл на 1 г кости в минуту, в костном мозге – 0,030±0,002 мл/мин.

При закрытых косых и винтообразных переломах на 1-2-е сутки кровообращение в месте травмы было ослаблено. Это наглядно показано на записях компьютера гамма-камеры времени поступления меченого соединения в поврежденную конечность (рис. 1.1.-1.3). С 3-х суток после травмы кровообращение начинало ускоряться во всем поврежденном сегменте (208±9,8 %, р

|

|

27 секунд после инъекции меченого пирофосфата. Уже заполнены сосуды здоровой конечности (справа). В конечности с переломом (слева) активность отсутствует | 30 секунд после инъекции. Появление активности (слева) в конечности с переломом |

|

|

33 секунды после иньекции меченого пирофосфата. Дальнейшее заполнение сосудов (слева) конечности с переломом | 36 секунд после инъекции меченого пирофосфата. Активности становится больше (слева) |

Рис. 1.1. Разная скорость заполнения сосудистого русла конечности с переломом (слева) и здоровой конечности на 2-е сутки после травмы

|

|

Рис. 1.2. Заполнение сосудов конечности с переломом (слева) и здоровой конечности (справа) меченым соединением на 54 с после инъекции препарата. | Рис. 1.3. Результаты компьютерной обработки данных о накоплении меченого соединения на 54 с после инъекции препарата. Верхняя кривая – данные в здоровой конечности (справа), нижняя – данные в травмированной конечности (слева) |

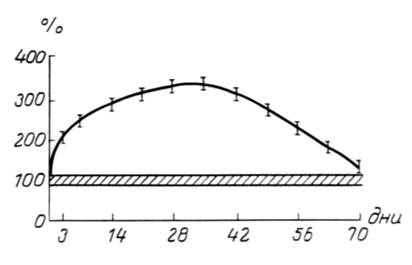

Рис. 2. Динамика кровотока в конечности при лечении переломов костей голени у больных остеопорозом (заштрихован предел колебаний в норме)

В последующие дни (42-46) величина кровотока возрастала до 240±16,3 % (р0,05), отмечены на 70-й день.

Скорость движения крови в кортикальном слое диафиза и костном мозге (исследования с 125I-антипирином и 133Хе) на различных этапах остеосинтеза отличалась: наиболее быстро она нарастала в костном мозге (рис. 3, кривая 1) и более медленными темпами в кортикальном. Максимальная величина кровотока в костном мозге была на 5-й день. После этого уменьшалась, наиболее заметно к 14-му дню. Дальнейшее возвращение к норме происходило более медленными темпами, а полная нормализация – к 70-му дню.

В кортикальном слое места перелома максимальная величина кровотока установлена на 14-й день (ускорение в 7,5 раз) и он сохранялся на высоком уровне до 23-го дня. Возвращение к норме происходило медленнее, чем в костном мозге, а полная нормализация отмечена на 90-й день (рис.3, кривая 2).

На значительном удалении от места перелома (верхняя треть голени) также отмечалось ускорение кровообращения, но было оно значительно менее выражено (1,7 раза) и менее продолжительным (первые 3 недели после травмы).

Рис. 3. Состояние кровооб ращения в костном мозге (1) и в месте сращения отломков (2). Динамику костеобразо вания отражает кривая 3 (заштрихован предел колебаний в норме)

Накопление меченого остеотропного препарата (пирофосфата) увеличивалось однонаправлено с изменением кровотока в кортикальном слое кости: вначале отмечено значительное увеличение с максимальными значениями (в 7 раз) на 15-й день (рис. 3, кривая 3). Высокий уровень накопления наблюдался в течение первого месяца после травмы. В дальнейшем, как и при исследовании кровообращения, происходило медленное понижение накопления РФП с полной нормализацией к 90-му дню.

Таким образом, в области перелома наблюдалось непрерывное усиление кровообращения, достигавшее наибольших значений на 5-й неделе. В этот же период происходило интенсивное костеобразование, о чем свидетельствовали результаты с меченым пирофосфатом и рентгенологические данные. Тенденция к ослаблению кровотока наблюдалась на 6-й неделе, что указывало на достаточную зрелость регенерата и прочность сращения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Коркушко О.В., Саркисов К.Г., В.Э.Фрейдефельд. // Мед. радиол. 1988. № 9. С. 39.

2. Проведение исследований на биомоделях и на лабораторных животных // Режим доступа: https://www.consilium-medicum.com/.book.05_01/24.shtml.

3. Kety S. S. // Am. Heart. J. 1949. V. 38. P. 321.

4. Paradis G.R., Kelly P.J. // J. Bone Jt. Surg. 1975. V. 57A. P. 220.

Библиографическая ссылка

Свешников К.А., Русейкин Н.С. МИКРОЦИРКУЛЯЦИЯ ПРИ РЕПАРАТИВНОМ ПРОЦЕССЕ ПОСЛЕ ПЕРЕЛОМОВ У БОЛЬНЫХ ОСТЕОПОРОЗОМ // Современные проблемы науки и образования. – 2008. – № 2.;

URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=685 (дата обращения: 15.04.2021).

Предлагаем вашему вниманию журналы, издающиеся в издательстве «Академия Естествознания»

(Высокий импакт-фактор РИНЦ, тематика журналов охватывает все научные направления)

Источник

Физиотерапия при переломах – часть 1. Реабилитация при закрытых переломах.

Переломы – полное или частичное нарушение целостности костной ткани, как правило возникающие в короткий период времени, с повреждением прилежащих к месту травмы мышц, тканей и нервов. Классификация переломов широкая, но мы возьмем за основу закрытые и открытые переломы.

По мере технического прогресса количество переломов так же растет в геометрической прогрессии. Например, все большее количество автомобилей так же дает и некоторые другие побочные эффекты в виде постоянно растущего травматизма на дорогах.

Но самой важной биологической особенностью костной ткани является ее способность к восстановлению. И способность организма к самовосстановлению очень высокая даже при таких видах повреждений.

Физиотерапия при переломах играет сопутствующую, но важную роль. И может рекомендоваться как в качестве лечения, так и в качестве профилактики. Скорость и эффективность восстановления зависит не только от костной ткани. Так же большое значение имеет общее состояние центральной нервной системы, эндокринной системы, минерального обмена. И даже не влияя напрямую на восстановление непосредственно костной ткани, на все эти системы и органы физиотерапия имеет прямое влияние.

Стадии восстановления костной ткани

Прежде чем обсуждать методы и подходы физиотерапии и реабилитации, нужно иметь базовое представление о восстановлении костной ткани в целом. Проходит оно в 3 этапа. На каждом из этапов реабилитация имеет свои особенности.

- 1 этап – стадия травматического воспаления. Начинается с момента травмы, когда происходит нарушение целостности кости и размозжение мягких тканей. Если повреждаются сосуды, процесс сопровождается кровоизлиянием. Эта стадия сопровождается всеми травматическими проявлениями перелома – острой болью, воспалением. Продолжается этот этап до 10 дня.

- Примерно с 10 – 15 дня начинается второй этап процесса. У больного снижается воспалительная реакция, стихают боли, уменьшается отек. На этом этапе образуется первичная костная мозоль.

- Третья стадия – стадия полного восстановления и формирования нормальной кости. Может сопровождаться усилением минерального обмена, повышением уровня кальция в крови.

Ключевым методом лечения перелома является репозиция отломков и удержание их в правильном положении. Физиотерапию начинают на 2 – 3 день лечения, после репозиции отломков. Объектом физиотерапии является как область перелома, так и пострадавшая конечность и весь организм в целом. Физические факторы стимулируют процессы восстановления костной ткани, способствуют восстановлению функции конечности, а так же нормализации состояния организма в целом.

Физиотерапия при закрытых переломах – подходы и методы

Как я уже писал выше, рассматривать методы физиотерапии при переломах мы будем в контексте открытых и закрытых переломов. Начнем с закрытых.

Основной задачей в первой стадии лечения является:

Так же подбор методов реабилитации зависит от методик проводимого лечения

Так же подбор методов реабилитации зависит от методик проводимого лечения

- устранение боли

- снижение и ликвидация воспаления

- снижения тонуса поврежденных мышц

- восстановление кровоснабжения

- восстановление нервной проводимости

С целью снижения болевого синдрома и воспаления наиболее эффективным является назначение с первых дней ЭП УВЧ. Конденсаторные пластины располагаются поперечно в зоне перелома. Продолжительность воздействия 5-15 минут, мощность 20 – 40 Вт. Курс лечения до 6 процедур. В особых случаях можно продлить курс до 10 процедур. УВЧ имеет регенеративные свойства, стимулирует образование костных клеток, ускоряет процесс образования первичной мозоли.

Клинически доказано, что противопоказаний для использования УВЧ при металлическом остеосинтезе нет, при безтемпературном режиме. Современные штифты производятся как правило из высококачественной стали, которая не окисляется и не участвует в проведении тока.

Так же в первые дни после повреждения назначают УФ облучение. Доза облучения 4 – 6 биоток, облучаемое поле до 200 см кв. Эффекттивность облучения определяется воздействием на рефлекторно-сегментарные зоны и вегетативную нервную систему. Воздействует УФ облучение на зоны кожи, интернируемые соответствующим нервным сегментом.

Электрофорез анестетиков и обезболивающих средств

Для более эффективного снятия болевого синдрома назначают электрофорез анестетиков на место перелома. Чаще всего назначают раствор новокаина в сочетании с 0,001% раствором адреналина. Гальванический ток вызывает понижение болевой и тактильной чувствительности, ускоряет восстановление костной ткани, улучшает кровообращение , нормализует тканевой обмен.

Для процедуры используют электрод площадью 100 -150 кв. сантиметров. Сила тока – 10 – 15 Ма, продолжительность воздействия 15-20 минут, курс лечения 10 – 15 процедур.

Как отмечалось, в первые сутки после перелома наряду с увеличением отека появляется гиперкоагуляция – повышенная свертываемость крови. Это определяет необходимость назначения магнитотерапии. Используют как постоянное, так и переменное магнитное поле. Процедуру можно продолжать в течении 15 дней, магнитотерапия в основном совмещается с другими физиопроцедурами.

Лазерное излучение

Лазерное излучение стимулирует регенерацию костной ткани, что послужило тому что лазеротерапия так же является одним из наиболее часто используемых методов. Гелий-неоновый лазер ускоряет восстановление костной и соединительной ткани, наращивает массу клеточных структур, улучшает трофику тканей в облученном органе. Лазерное излучение обладает противовоспалительным действием, оказывает благотворное влияние на иммунитет.

Мощность воздействия в месте поражения – до 2 мВт на сантиметр. Процедуры проводят ежедневно, курс лечения 10 – 12 процедур.

Клиническая эффективность лазерного излучения достигается сочетанием с воздействием магнитным полем. Магнитное поле увеличивает проникающую способность лазерного луча.

Во второй стадии лечения перелома главными задачами лечения становится ускорение процесса рассасывания погибших клеточных элементов, стимуляция развития костной ткани. В этот период, наряду с применением физических факторов непосредственно на место повреждения широко применяют процедуры общего воздействия – такие как транскраниальная электростимуляция, электросон.

ТЭС и электросон – механизм воздействия

В механизме воздействия электросна большое значение придается нервно-рефлекторному раздражению кожи век и глазниц. Сигнал по рефлекторной дуге передается в таламус и далее в кору головного мозга. Это приводит к формированию особого психофизиологического состояния организма, обеспечивающего восстановление неврологического, вегетативного и гуморального статуса. Таким образом электросон оказывает регулирующее и нормализующее влияние на все органы и системы организма, восстанавливает равновесие всех органов и систем. Благодаря электросну нормализуется:

- сосудистый тонус

- процессы микроциркуляции

- стимуляция кроветворения

- активируется секреторная и моторная функция желудочно-кишечного тракта

- улучшается деятельность эндокринных желез

- нормализуется функция половой системы

- нормализуется функция обмена веществ.

Продолжительность процедуры от 30 до 90 минут. Процедуры проводятся ежедневно, курс – 10 – 15 процедур.

Задачи физиотерапии в третьей стадии перелома

Третья стадия перелома характеризуется образованием окончательной костной мозоли. Задача физиотерапии в этот период – ускорение процесса образования окончательного окостенения. Для этого необходимо увеличить количество питательных веществ. С этой целью в основном используется электрофорез кальция и фосфора. Проводится процедура либо в зоне перелома, либо общим воздействием ( методика во Вермелю ).

Спустя 12 – 15 дней после перелома для стимуляции консолидации кости и формирования окончательной костной мозоли широко применяется общее УФ-облучение. Оно приводит к образованию витамина D, положительно влияющего на регуляцию кальциево – фосфорного обмена. Так же значительно увеличивается кровообращение в месте перелома, повышаются все виды обмена веществ и иммунитет. Облучение начинают с 1/4 биодозы и постепенно увеличивают до 3-х биодоз. Курс лечения 12 – 15 процедур.

Возможно применение динамической электронейростимуляции от аппаратов «СКЭНАР» и «ДЭНАС». Эффект достигается за счет активации кровообращения, что положительно сказывается на местной регуляции процессов обмена. Так же может оказываться противоотечный, противоболевой эффект. Продолжительность процедуры – 20- 60 минут, курс лечения 10 – 15 процедур.

В следующем материале мы рассмотрим чем отличается физиотерапия при переломах открытого типа, и в чем ее особенности при таких видах травмы…

Источник