Миелома перелом шейки бедра

Множественная миелома (ММ, миеломная болезнь, плазмоцитома) – опухоль состоящая из плазматических клеток костного мозга, относящаяся к парапротеинемическим лейкозам, высокой степени злокачественности, характеризуется множественными очагами остеолиза в костях. Клетки опухоли продуцируют патологический белок – парапротеин. Выделяют солитарную (плазмоцитома) и множественную миелому (миеломная болезнь).

В последние десятилетия заболеваемость множественной миеломой возрастает и составляет, в среднем, 4 человека на 100 тыс. населения. В Украине заболеваемость множественной миеломой составляет 1,6 случая на 100 тыс., смертность – 1,1 (2008г.).

В США эти показатели составили 6,4 и 3,3 (2010г.), а общая 5-летняя выживаемость (2003-2009 гг.) – 43,2%. Смертность в различных странах составляет 1,1-3,4 случая на 100 тыс. населения. Женщины болеют в среднем в 1,5 раза чаще, чем мужчины, а афроамериканцы – в 2 раза чаще представителей других рас. Пик заболеваемости множественной миеломой (около 90% случаев) приходится на возрастные периоды от 40 до 80 лет, средний возраст пациентов по данным различных клиник составляет 60-70 лет.

Наиболее часто поражаются позвонки (39,3%), кости черепа(13,2%), кости таза (13,1%), бедренная кость (12,3%), кости голени и стопы (3,2%). Реже поражаются кости верхней конечности (8,1%), грудина и ребра (7%), ключица и лопатка(5,7%).

Клиника. Больные жалуются на слабость, сильные боли в пораженной кости (обычно упорная, не объяснимая боль в спине), патологические переломы без травмы или нагрузки, симптомы сдавления спинного мозга, или его корешков, симптомы анемии, рецидивирующие или хронические бактериальные инфекции(более 2 раз в год), повышение вязкости крови, нефротический синдром и сердечная недостаточность.

Рентгенологическая картина. Характерным признаком в пораженном участке кости является наличие округлых дефектов от нескольких миллиметров до 2-3 см, напоминающих «отверстие от пробойника»

миеломная болезнь с поражением костей черепа

миеломная болезнь с поражением бедренной кости, патологический перелом

План обследования при множественной миеломе:

Предварительные исследования

- общий анализ крови (СОЭ, гемоглобин, лейкоциты, тромбоциты);

- общий анализ мочи с определением белка Бенс-Джонса (троекратно);

- содержание креатинина в крови; кальция и других электролитов в сыворотке крови, альбумина; азот мочевой кислоты;

- электрофорез белков сыворотки и мочи, содержание нормальных (поликлональных) иммуноглобулинов;

- прицельная рентгенография.

?сследования, подтверждающие диагноз

- рентгенография скелета;

- стернальная пункция, трепанобиопсия подвздошной кости;

- иммунофиксационный электрофорез белков сыворотки или мочи.

?сследования для определения массы опухоли и прогноза:

- цитогенетическое исследование костного мозга или флюоресцентная гибридизация in situ;

- содержание парапротеина в сыворотке и моче, кальций, альбумин,β2-микроглобулин;

- рентгенография скелета.

?сследования для оценки поражения внутренних органов:

- общий анализ крови (анемия);

- азот мочевой кислоты и креатинин сыворотки, клиренс креатинина (измеренный или рассчитанный по формуле), кальций, альбумин, лактатдегидрогеназа, C-реактивный белок, содержание нормальных (поликлональных) иммуноглобулинов;

- КТ.

?сследования, показанные отдельным больным:

- иммуногистохимическое исследование костного мозга или проточная цитофлюориметрия, сывороточные концентрации витамина B12 и фолиевой кислоты (если есть макроцитоз, что часто встречается при множественной миеломе));

- МРТ, КТ.

Микроскопически: опухоль представляет собой очаговые разрастания плазматических (миелоидних) клеток разной степени зрелости.

?ммуногистохиммический фенотип: клетки опухоли экспрессируют CD138(+), СD45(+/-), и CD79a, нередко СD56/58 (последние не экспрессируются в реактивных плазматических клетках, что помогает в дифференциальной диагностике), не экспрессируют виментин VIM(-)

Лечение.

При множественной миеломе проводят химиотерапию, гормонотерапию (преднизолон), иммунотерапию (интерферон), лучевую терапию. При лечении миеломной болезни действием, аналогичным сакролизину обладает мелфалан (алкеран).

В большинстве рандомизированных исследований не выявлено преимуществ перед комбинацией алкерана с преднизолоном (MP) на показатели выживаемости пациентов с миеломной болезнью при использовании схем комбинированной химиотерапии. Чаще всего используют следующие схемы полихимиотерапии: протоколы AB/CM, VMCP/VBAP. В любом случае при применении традиционного лечения (алкерана с преднизолоном или традиционной полихимиотерапии) частота достижения полной ремиссии с исчезновением парапротеина в крови или моче не превышает 5 %. Препаратом второй линии химиотерапии является темозоламид. При наличии технических возможностей у пациентов моложе 65 лет, как первичных, так и с рецидивами заболевания, проводят высокодозную химиотерапию с пересадкой стволовых клеток. Этот метод увеличивает полный ответ на лечение у более чем 20% пациентов и медиану выживаемости до 5 лет.

Лучевая терапия при множественной миеломе является паллиативным методом лечения костных поражений, особенно с выраженным болевым синдромом в СОД – 30 Гр. ?спользование больших суммарных доз (40-60 Гр) может быть оправданным лишь для лечения солитарной миеломы (костней и мягких тканей) в недоступных для удаления местах.

Хирургическое лечение применяется в виде ламинэктомии и фиксации при переломах позвонков, а также блокирующего, внешнего или армированного металоостеосинтеза при угрозе и патологических переломах трубчатых костей. В некоторых случаях, в том числе при солитарной миеломе, выполняют радикальную широкую резекцию кости и онкологическое эндопротезирование. Хирургическое лечение позволяет улучшить самообслуживание и качество жизни пациентов.

Прогноз. Современное лечение увеличивает медиану выживаемости пациентов с миеломной боленью до 4 лет, против 1-2 лет без лечения. Выживаемость зависит от стадии заболевания, чувствительности опухоли к химиотерапии. Возможность развития острого лейкоза, при миеломе, доходит до 5%. Причинами смерти пациентов могут быть: прогрессирование миеломной болезни, почечная недостаточность, септические осложнения, сердечно-сосудистые или другие осложнения основного заболевания.

?з книги: Опухоли и опхолеподобные заболевания костей и суставов (клиника, диагностика, лечение) / В.Ф. Коноваленко, А.А. Бурьянов, В.В. Проценко, В.С. Черный. – К .: ТОВ «Лазурит-Поліграф», 2015-01-15. – 344 с. ISBN 978-966-1543-42-2.

Источник

02.05.2021

02.05.2021

() . 90 % . 60 % .

() , , . 1 % 10-13 % . 1,7 100 000 . 2000 [1, 2].

. 90 % . . (49 %), (35 %), (34 %), (33 %), (22 %), (13 %) (10 %).

. , , . , – . 60 % , . , [3-6].

.

., 66 , 2017 G , – , – . Th1,3,4 .

(- 3,5 , () 4 VCD). , . . (. 1).

. . , . , .

(. 2).

. 5 . , . , . ( ). , – (. 3).

Mirels 10 ( – 2 , – 3 , -3 , – 2 ). Mirels 9 33 % .

. – , , , – .

.

. (. 4).

, (. 5).

, . .

, / Harington Mirels.

Harington 1986 .

Harington , . [7]:

50 % ;

2,5 ;

;

.

Mirels, , 1989 . Mirels – , : ( ), , (. 1) [8].

4 12. , 9, . 8 , .

, Mirels, , 90 %, 35 %, [9, 10].

.

: , . . Griessman 1947 . , , . , , , , , , [11-15].

. , , , [16-18].

Ormsby , , , , , [19].

, .

, .

, , .

() . . . , .

.

, , Mirels. .

1. .., .. . . : , 2007. 480 .

2. Harousseau J.L., Dreyling M.; ESMO Guidelines Working Group. Multiple myeloma: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up // Ann. Oncol. 2010. Vol. 21, No Suppl. 5. P. v155-157. DOI: 10.1093/annonc/mdq178

3. IMWG consensus on risk stratification in multiple myeloma / W.J. Chng, A. Dispenzieri, C.S. Chim, R. Fonseca, H. Goldschmidt, S. Lentzsch, N. Munshi, A. Palumbo, J.S. Miguel, P. Sonneveld, M. Cavo, S. Usmani, B.G. Durie, H. Avet-Loiseau; International Myeloma Working Group // Leukemia. 2014. Vol. 28, No 2. P. 269-277. DOI: 10.1038/leu.2013.247

4. Roodman G.D. Skeletal imaging and management of bone disease. Hematology // Am. Soc. Hematol. Educ. Program. 2008. P. 313-319. DOI: 10.1182/ asheducation-2008.1.313

5. Vaishya R., Vijay V., Agarwal A.K. Healing of pathological fracture in a case of multiple myeloma // BMJ Case Rep. 2017. Vol. 2017. P. bcr2016218672. DOI: 10.1136/bcr-2016-218672

6. Vaishya R., Agarwal A.K., Vijay V. Lessons learnt from a case of multiple myeloma // BMJ Case Rep. 2015. Vol. 2015. P. bcr2015211358. DOI: 10.1136/bcr-2015-211358

7. Harrington K.D. Impending pathologic fractures from ic malignancy: evaluation and management // Instr. Course Lect. 1986. Vol. 35. P. 357-381.

8. Mirels H. ic disease in long bones. A proposed scoring system for diagnosing impending pathologic fractures // Clin. Orthop. Relat. Res. 1989. No 249. P. 256-264.

9. Jawad M.U., Scully S.P. Classifications in brief: Mirels Classification: ic Disease in Long Bones and Impending Pathologic Fracture // Clin. Orthop. Relat. Res. 2010. Vol. 468, No 10. P. 2825-2827. DOI: 10.1007/s11999-010-1326-4

10. European Myeloma Network Guidelines for the Management of Multiple Myeloma- Complications / E. Terpos, M. Kleber, M. Engelhardt,

S. Zweegman, F. Gay, E. Kastritis, N.W. van de Donk, B. Bruno, O. Sezer, A. Broijl, S. Bringhen, M. Beksac, A. Larocca, R. Hajek, P. Musto, H.E. Johnsen, F. Morabito, H. Ludwig, M. Cavo, H. Einsele, P. Sonneveld, M.A. Dimopoulos, A. Palumbo; European Myeloma Network // Haematologica. 2015. Vol. 100, No 10. P. 1254-1266. DOI: 10.3324/haematol.2014.117176

11. .., .. ( ) // . 2008. 1 (47). . 27-34.

12. – / .. , .. , .. , .. // . 2012. 2. . 69-73.

13. .. ( ) // . 2009. 2 (52). C. 150-156.

14. .., .., .. // . .. . 2007. 4. . 73-77.

15. Is There an Association Between Prophylactic Femur Stabilization and Survival in Patients with ic Bone Disease? / T.C. Philipp, J.D. Mikula, Y.C. Doung, K.R. Gundle // Clin. Orthop. Relat. Res. 2020. Vol. 478, No 3. P. 540-546. DOI: 10.1097/CORR.0000000000000803

16. Treatment of pathologic fractures of the proximal femur / A. Angelini, G. Trovarelli, A. Berizzi, E. Pala, A. Breda, M. Maraldi, P. Ruggieri // Injury. 2018. Vol. 49, No Suppl. 3. P. S77-S83. DOI: 10.1016/j.injury.2018.09.044

17. What is the adverse event profile after prophylactic treatment of femoral shaft or distal femur stases? / R.P. McLynn, N.T. Ondeck, J.N. Grauer, D. M. Lindskog // Clin. Orthop. Relat. Res. 2018. Vol. 476, No 12. P. 2381-2388. DOI: 10.1097/CORR.0000000000000489

18. Intramedullary nailing has sufficient durability for ic femoral fractures / T. Tanaka, J. Imanishi, C. Charoenlap, P.F. Choong // World J. Surg. Oncol. 2016. Vol. 14. P. 80. DOI: 10.1186/s12957-016-0836-2

19. The current us of prophylactic femoral intramedullary nailing for ic cancer / N.M. Ormsby, W.Y. Leong, W. Wong, H.E. Hughes, V. Swaminathan // Ecancermedicalscience. 2016. Vol. 10. P. 698. DOI: 10.3332/ecancer.2016.698

:

1. , . . ., . .. , . ,

2. , . . ., , . .. , . ,

3. , . . ., . .. , . ,

4. , . . ., . .. , . ,

5. , . . ., . .. , . ,

6. , . . ., . .. , . ,

7. , . . ., . .. , . ,

8. , . .. , . ,

:

234567 (): 02.05.2021 19:53:00

234567 (ID): 989

234567 : , , ,

12354567899

Источник

Перелом шейки бедра – это нарушение целостности верхней части бедренной кости в зоне чуть ниже тазобедренного сустава, между головкой бедра и большим вертелом. Является достаточно распространенной травмой, чаще возникает в быту и выявляется у пожилых людей, страдающих остеопорозом. Проявляется умеренной болью, ограничением опоры и движений, а также нерезко выраженным укорочением конечности. Диагноз выставляется на основании симптомов и результатов рентгенографии. При таких травмах очень высок риск несращения, для восстановления функции конечности обычно требуется операция.

Общие сведения

Перелом шейки бедра – повреждение верхней части бедренной кости. Составляет около 6% от общего количества переломов, при этом в 90% случаев страдают люди преклонного возраста. У женщин переломы шейки бедра выявляются вдвое чаще, чем у мужчин. В 20% случаев такие травмы становятся причиной летального исхода. У пожилых пациентов с остеопорозом данное повреждение может возникать даже при незначительном травматическом воздействии.

Поскольку явная травма в анамнезе отсутствует, а клинические проявления выражены слабо или умеренно, часть пациентов даже не предполагают у себя серьезных повреждений и не сразу обращаются к врачам. Иногда больные с переломами шейки бедра (особенно вколоченными) долго самостоятельно лечатся от остеохондроза, ишиалгии или артроза тазобедренного сустава. Между тем, отсутствие квалифицированной помощи может негативно влиять как на состояние проксимального отломка, так и на общее состояние пациента, поэтому при возникновении характерных симптомов следует сразу обращаться к травматологу-ортопеду.

Перелом шейки бедра

Причины

Перелом шейки бедра является достаточно распространенной травмой, чаще возникает в быту и обнаруживается у пожилых людей, страдающих остеопорозом. Непосредственной причиной повреждения обычно становится падение на бок дома или на улице. У пациентов старческого возраста с выраженным снижением прочности кости травма может развиваться даже при резком наклоне или неловком повороте в постели. У молодых больных перелому бедра, как правило, предшествует более тяжелое высокоэнергетическое воздействие – автомобильная авария или падение с высоты.

Патанатомия

Тазобедренный сустав – один из самых крупных суставов. Он выполняет опорную функцию и несет значительную нагрузку при беге и ходьбе. Сустав состоит из шаровидной головки бедра и глубокой округлой вертлужной впадины, окруженных капсулой и мощными связками. Еще одна крупная связка располагается прямо в центре сустава и соединяет дно вертлужной впадины с головкой бедра. В своей периферической части головка переходит в шейку, а шейка – в тело бедренной кости. Шейка расположена под углом к основной части кости, в области угла располагаются большой и малый вертелы.

Кровоснабжение головки осуществляется тремя путями. Первый – через сосуды, расположенные в капсуле сустава, второй – через артерии, проходящие внутри кости, и третий – через сосуд, расположенный внутри связки между головкой бедра и вертлужной впадиной. С возрастом кровоснабжение головки бедра ухудшается, сосуды сужаются, а артерия внутри связки полностью закрывается и перестает «работать». При переломах шейки проксимальный отломок лишается питания из внутрикостных сосудов. Артерий в капсуле оказывается недостаточно для адекватного снабжения кости кровью, поэтому проксимальный костный фрагмент не прирастает к дистальному, а в некоторых случаях и вовсе рассасывается. Такое состояние называется аваскулярным некрозом или остеонекрозом шейки и головки бедра.

Классификация

Все принятые в травматологии и ортопедии классификации данных переломов носят клинический характер, отражают особенности течения заболевания и помогают подобрать оптимальный метод лечения с учетом конкретных обстоятельств. Одним из существенных критериев является расположение излома по отношению к головке бедра. Чем выше эта линия, тем хуже кровоснабжение проксимального отломка и тем больше вероятность развития аваскулярного некроза или несращения перелома. С учетом этого критерия переломы шейки бедра делятся на:

- Базисцервикальные – линия излома проходит у основания шейки, чуть выше вертелов.

- Трансцервикальные – линия излома располагается в центре или близко к центру шейки бедра.

- Субкапитальные – линия излома проходит недалеко от головки бедра.

Еще одним важным показателем является угол, под которым располагается линия перелома. Чем более вертикально она проходит, тем выше вероятность смещения и меньше шансы на нормальное сращение. Для описания данного признака используют классификацию Пауэлса:

- 1 степень – угол менее 30 градусов.

- 2 степень – угол 30-50 градусов.

- 3 степень – угол более 50 градусов.

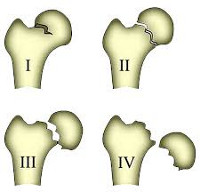

И, наконец, ряд травматологов для примерной оценки жизнеспособности шейки бедра и выбора тактики лечения используют классификацию Гардена (в рамках данной классификации рассматриваются только субкапитальные повреждения):

- 1 стадия (1 тип) – неполный или незавершенный перелом. Нижняя часть кости ломается по типу «зеленой ветки», верхняя немного поворачивается, что на рентгеновских снимках создает иллюзию образования вколоченного перелома. Без лечения может перейти в полный перелом.

- 2 стадия (2 тип) – полный или завершенный перелом без смещения. Целостность кости полностью нарушается, однако связки удерживают проксимальный отломок в нормальном или практически нормальном положении.

- 3 стадия (3 тип) – завершенный перелом с частичным смещением. Фрагменты частично удерживаются задним связочным креплением, головка «уходит» в положение абдукции и разворачивается кнутри.

- 4 стадия (4 тип) – завершенный перелом с полным смещением. Отломки полностью разобщены.

КТ таза. Перелом шейки правой бедренной кости со смещением отломков.

Симптомы перелома

Пострадавшие с переломом шейки бедра жалуются на нерезко выраженную боль, усиливающуюся при движениях. Кровоподтеки в области повреждения обычно отсутствуют, отек незначительный. При смещении отломков возможно укорочение конечности (не превышает 4 см, больше заметно в положении лежа на спине с выпрямленными ногами). В большинстве случаев выявляется симптом «прилипшей пятки» – пациент не может самостоятельно поднять пятку над поверхностью. Стопа развернута и своим наружным краем опирается о постель. При поколачивании по пятке возникает боль в области тазобедренного сустава и иногда в паху. Пальпация зоны повреждения болезненна.

Осложнения

Большинство осложнений при данной травме обусловлено длительной вынужденной неподвижностью больных в сочетании с их преклонным возрастом. Пожилые пациенты, долгое время находящиеся на постельном режиме, часто страдают от застойной пневмонии, которая может стать причиной развития дыхательной недостаточности и последующего летального исхода. При продолжительном пребывании в постели у больных часто развиваются пролежни в области ягодиц и крестца.

Еще одним тяжелым осложнением данной травмы является тромбоз глубоких вен, также обусловленный продолжительной неподвижностью пациентов. Осложнением такого тромбоза может стать отрыв тромба с последующей тромбоэмболией легочной артерии. Кроме того, у пожилых больных с переломами шейки бедра достаточно часто развиваются психоэмоциональные расстройства – депрессии или психозы. Все это, а также высокая вероятность несращения перелома является серьезнейшим аргументом в пользу оперативного лечения.

Таким образом, в настоящее время хирургическое вмешательство при нарушениях целостности шейки бедра у пожилых пациентов рассматривается как основной метод лечения, применяемый по жизненным показаниям. Молодые больные тоже тяжело переносят длительную неподвижность. Вероятность развития перечисленных выше осложнений у молодых людей ниже, чем у пожилых, однако, продолжительный постельный режим у них способствует развитию атрофии мышц и формированию посттравматических контрактур коленного и тазобедренного сустава. Поэтому современные травматологи рассматривают операцию в качестве основного метода лечения переломов шейки бедра как у пожилых, так и у молодых пациентов.

Диагностика

Диагностический поиск осуществляется врачом-травматологом. Для подтверждения диагноза выполняют рентгенографию тазобедренного сустава. В сомнительных случаях осуществляют КТ тазобедренного сустава, МРТ тазобедренного сустава или сцинтиграфию. Поскольку при данной травме обычно показано оперативное лечение, пациенту назначают полное обследование для выявления соматической патологии, оценки анестезиологических и операционных рисков.

КТ тазобедренного сустава. Перелом шейки бедра у пациентки 1938 г. р.

Лечение перелома шейки бедра

Консервативное лечение

Лечение данной патологии осуществляется в условиях травматологического отделения. Консервативную терапию проводят только в особых обстоятельствах – при наличии серьезных противопоказаний к хирургическому вмешательству (например, при недавно перенесенном инфаркте миокарда). В сомнительных случаях применяют индивидуальный подход, сравнивают риски длительного пребывания на постельном режиме (при консервативном лечении) и наркоза в сочетании с масштабной операцией (при оперативном лечении). Возможные варианты лечения:

- Скелетное вытяжение. Накладывают достаточно активным больным молодого, среднего и пожилого возраста при противопоказаниях к оперативному лечени.

- Деротационный сапожок. Является оптимальным вариантом при лечении пациентов старческого возраста (80-85 лет и старше), особенно при наличии старческого слабоумия и других психических отклонений. Эта методика, как правило, не обеспечивает сращения шейки бедра, но позволяет упростить уход за пациентом и дает возможность сохранить хотя бы минимальный уровень физической активности на тот период, пока в области перелома образуется соединительнотканная мозоль.

Хирургическое лечение

Хирургическое вмешательство показано сохранным пациентам. Выбор метода оперативного лечения осуществляют с учетом возраста больного и уровня его физической активности до перелома. Активным больным младше 65 лет проводят репозицию и выполняют остеосинтез перелома с использованием различных металлоконструкций. Людям старше 65 лет, при условии, что они до травмы свободно передвигались и выходили на улицу, устанавливают двухполюсные эндопротезы. Пациентам старше 75 лет, которые до перелома ограниченно передвигались в пределах дома или квартиры, проводят однополюсное эндопротезирование цементным эндопротезом.

Для остеосинтеза шейки бедра чаще используют три больших канюлированных (полых) винта. Вначале выполняют открытую репозицию, затем вводят в отломки несколько спиц, делают контрольную рентгенографию, выбирают наиболее удачно проведенные спицы и «надевают» на них винты, используя спицу как направитель. Реже для фиксации фрагментов применяют более массивные компрессионные винты, специальные пластины или трехлопастные гвозди.

В пожилом возрасте, когда увеличивается риск остеонекроза и несращения перелома, а также при значительном смещении отломков оптимальным вариантом становится эндопротезирование тазобедренного сустава. Двухполюсное эндопротезирование подразумевает замену не только шейки и головки бедренной кости, но и вертлужной впадины. Используются бесцементные протезы – специальные пористые конструкции, в которые в последующем прорастает кость. Иногда чашу, замещающую вертлужную впадину, дополнительно фиксируют винтами. Этот метод лучше подходит достаточно молодым пациентам – он обеспечивает надежную фиксацию и более удобен при последующей замене эндопротеза.

Оптимальным вариантом при переломе шейки бедра у пожилых, как правило, становится установка цементного эндопротеза – конструкции, которая не предполагает врастания костной ткани, а фиксируется к кости при помощи специального полимерного цемента. Использование данной методики позволяет обеспечить надежную быструю фиксацию эндопротеза даже при выраженном остеопорозе. Вместе с тем, вид эндопротеза определяется не только возрастом – всем пожилым больным протезы подбирают индивидуально, и при хорошем состоянии костей в преклонном возрасте в ряде случаев устанавливают бесцементные конструкции.

В послеоперационном периоде назначают анальгетики, проводят антибиотикотерапию. При необходимости для профилактики развития тромбоэмболических осложнений применяют антикоагулянты (фондапаринукс, варфарин, далтепарин натрия, эноксапарин натрия и т. д.). После нормализации состояния пациента назначают ЛФК и физиотерапию. В восстановительном периоде осуществляют реабилитационные мероприятия.

Прогноз и профилактика

Прогноз при переломах шейки бедра зависит от общего состояния здоровья больного, правильного выбора метода лечения, адекватной подготовки к хирургическому вмешательству, качества восстановительных мероприятий и ряда других параметров.

При консервативном лечении истинное сращение обычно отсутствует, отломки кости удерживаются за счет фиброзной рубцовой ткани, что негативно влияет на функцию конечности. При установке металлоконструкции фрагменты также не срастаются, но удерживаются более прочным фиксатором, что обеспечивает более высокую функциональность. Наилучшие результаты наблюдаются после эндопротезирования. Профилактика заключается в предупреждении травматизма, раннем выявлении и лечении остопороза.

Источник