Методическое пособие переломы

6.2. ÏÅÐÂÀß ÏÎÌÎÙÜ ÏÐÈ ÏÅÐÅËÎÌÀÕ

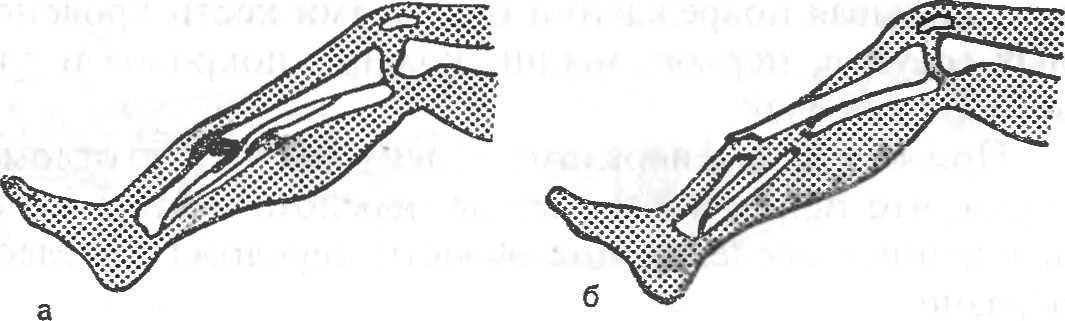

Ïåðåëîìû ïîâðåæäåíèÿ êîñòè ñ íàðóøåíèåì åå öåëîñòè. Ðàçëè÷àþò ïåðåëîìû òðàâìàòè÷åñêèå è ïàòîëîãè÷åñêèå. Ïîñëåäíèå îáóñëîâëåíû ïàòîëîãè÷åñêèìè ïðîöåññàìè â êîñòè (òóáåðêóëåç, îñòåîìèåëèò, îïóõîëè), ïðè êîòîðûõ îáû÷íàÿ íàãðóçêà ïðèâîäèò ê ïåðåëîìó. Òðàâìàòè÷åñêèå ïåðåëîìû äåëÿò íà çàêðûòûå (áåç ïîâðåæäåíèÿ êîæè) è îòêðûòûå, ïðè êîòîðûõ èìååòñÿ ïîâðåæäåíèå êîæè â çîíå ïåðåëîìà (ðèñ. 55). Îòêðûòûå ïåðåëîìû îïàñíåå çàêðûòûõ, òàê êàê î÷åíü âåëèêà âîçìîæíîñòü èíôèöèðîâàíèÿ îòëîìêîâ è ðàçâèòèÿ îñòåîìèåëèòà, ÷òî çíà÷èòåëüíî çàòðóäíÿåò ëå÷åíèå ïåðåëîìà.

Ðèñ. 55. Âèäû ïåðåëîìîâ, à çàêðûòûé; á îòêðûòûé.

Ïåðåëîì ìîæåò áûòü ïîëíûì è íåïîëíûì. Ïðè íåïîëíîì ïåðåëîìå íàðóøàåòñÿ êàêàÿ-íèáóäü ÷àñòü ïîïåðå÷íèêà êîñòè, ÷àùå â âèäå òðåùèíû êîñòè.

Ïî ëèíèè ïîâðåæäåíèÿ ïåðåëîìû áûâàþò ïîïåðå÷íûìè, êîñûìè, ñïèðàëüíûìè, ïðîäîëüíûìè, îñêîëü÷àòûìè. Ïîñëåäíèé âèä ÷àùå âñòðå÷àåòñÿ ïðè îãíåñòðåëüíûõ ðàíåíèÿõ. Ïåðåëîì, âîçíèêàþùèé îò ñæàòèÿ èëè ñïëþùèâàíèÿ, íàçûâàåòñÿ êîìïðåññèîííûì.

Îáû÷íî ïåðåëîìû ñîïðîâîæäàþòñÿ ñìåùåíèåì îòëîìêîâ, ÷òî îáóñëîâëåíî íàïðàâëåíèåì ìåõàíè÷åñêîé ñèëû, âûçâàâøåé ïåðåëîì, è òÿãîé ïðèêðåïëÿþùèõñÿ ê êîñòè ìûøö âñëåäñòâèå èõ ñîêðàùåíèÿ ïîñëå òðàâìû. Ñìåùåíèÿ êîñòíûõ îòëîìêîâ ìîãóò áûòü ðàçëè÷íûõ âèäîâ: ïîä óãëîì, ïî äëèíå, áîêîâûìè. Âñòðå÷àþòñÿ âêîëî÷åííûå ïåðåëîìû, êîãäà îäèí èç îòëîìêîâ âíåäðÿåòñÿ â äðóãîé.

Äëÿ ïåðåëîìà õàðàêòåðíû ðåçêàÿ áîëü, óñèëèâàþùàÿñÿ ïðè ëþáîì äâèæåíèè è íàãðóçêå íà êîíå÷íîñòü, èçìåíåíèå ïîëîæåíèÿ è ôîðìû êîíå÷íîñòè, íàðóøåíèå åå ôóíêöèè (íåâîçìîæíîñòü ïîëüçîâàòüñÿ êîíå÷íîñòüþ), îòå÷íîñòü è êðîâîïîäòåê â çîíå ïåðåëîìà, óêîðî÷åíèå êîíå÷íîñòè, ïàòîëîãè÷åñêàÿ (íåíîðìàëüíàÿ) ïîäâèæíîñòü êîñòè. Ïðè îùóïûâàíèè ìåñòà ïåðåëîìà âîçíèêàåò ðåçêàÿ áîëü; îïðåäåëÿþòñÿ íåðîâíîñòü êîñòè, îñòðûå êðàÿ îòëîìêîâ è õðóñò (êðåïèòàöèÿ) ïðè ëåãêîì íàäàâëèâàíèè. Îùóïûâàíèå êîíå÷íîñòè íàäî ïðîâîäèòü îñòîðîæíî, äâóìÿ ðóêàìè, íå ïðè÷èíÿÿ áîëè è íå âûçûâàÿ ïîâðåæäåíèé îòëîìêàìè êîñòè êðîâåíîñíûõ ñîñóäîâ, íåðâîâ, ìûøö, êîæíûõ ïîêðîâîâ è ñëèçèñòûõ îáîëî÷åê.

Ïðè îòêðûòîì ïåðåëîìå â ðàíó âûñòóïàåò îòëîìîê êîñòè, ÷òî ïðÿìî óêàçûâàåò íà ïåðåëîì.  ýòîì ñëó÷àå äàëüíåéøåå îáñëåäîâàíèå îáëàñòè ïåðåëîìà íåöåëåñîîáðàçíî.

Ïåðâàÿ ïîìîùü âî ìíîãîì îïðåäåëÿåò çàæèâëåíèå ïåðåëîìîâ, ïîçâîëÿåò ïðåäóïðåäèòü ðàçâèòèå ðÿäà îñëîæíåíèé (êðîâîòå÷åíèå, ñìåùåíèå îòëîìêîâ, øîê).

Îñíîâíûìè ìåðîïðèÿòèÿìè ïåðâîé ïîìîùè ïðè ïåðåëîìàõ êîñòåé ÿâëÿþòñÿ: 1) ñîçäàíèå íåïîäâèæíîñòè êîñòåé â îáëàñòè ïåðåëîìà; 2) ïðîâåäåíèå ìåð, íàïðàâëåííûõ íà áîðüáó ñ øîêîì; 3) áûñòðåéøàÿ äîñòàâêà ïîñòðàäàâøåãî â ëå÷åáíîå ó÷ðåæäåíèå.

Ñîçäàíèå íåïîäâèæíîñòè êîñòåé â îáëàñòè ïåðåëîìà èììîáèëèçàöèÿ óìåíüøàåò áîëü è ÿâëÿåòñÿ ãëàâíûì ìîìåíòîì â ïðåäóïðåæäåíèè øîêà.

Èììîáèëèçàöèÿ êîíå÷íîñòè ïðåäóïðåæäàåò ñìåùåíèå îòëîìêîâ, óìåíüøàåò óãðîçó ðàíåíèÿ ìàãèñòðàëüíûõ ñîñóäîâ, íåðâîâ è ìûøö îñòðûìè êðàÿìè êîñòè è èñêëþ÷àåò âîçìîæíîñòü ïîâðåæäåíèÿ êîæè îòëîìêàìè (ïåðåâîä çàêðûòîãî ïåðåëîìà â îòêðûòûé). Èììîáèëèçàöèÿ êîíå÷íîñòè äîñòèãàåòñÿ íàëîæåíèåì òðàíñïîðòíûõ ñòàíäàðòíûõ øèí èëè øèíû èç ïîäðó÷íîãî òâåðäîãî ìàòåðèàëà.

Øèíû íàêëàäûâàþò íà ìåñòå ïðîèñøåñòâèÿ, è òîëüêî ïîñëå ýòîãî ìîæíî òðàíñïîðòèðîâàòü áîëüíîãî. Ïðè íàëîæåíèè øèíû èçáåãàþò ñìåùåíèÿ îòëîìêîâ. Âïðàâëåíèå îòëîìêîâ íå ðåêîìåíäóåòñÿ. Ïåðåíîñèòü áîëüíîãî íóæíî îñòîðîæíî, êîíå÷íîñòü è òóëîâèùå ñëåäóåò ïîäíèìàòü îäíîâðåìåííî, óäåðæèâàÿ èõ íà îäíîì óðîâíå.

Ïðèîòêðûòîì ïåðåëîìå ïåðåä èììîáèëèçàöèåé êîæó âîêðóã ðàíû îáðàáàòûâàþò ñïèðòîâûì ðàñòâîðîì éîäà èëè äðóãèì àíòèñåïòè÷åñêèì ñðåäñòâîì è íàêëàäûâàþò àíòèñåïòè÷åñêóþ ïîâÿçêó. Ïðè îòñóòñòâèè

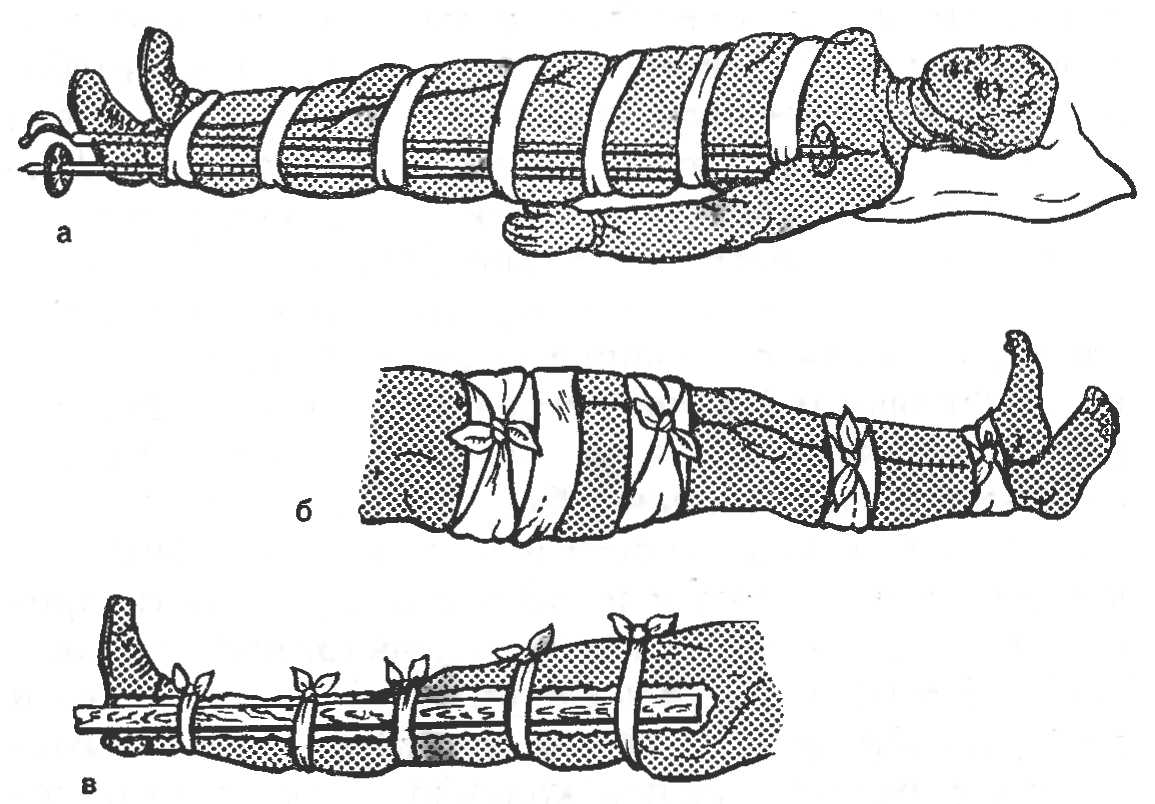

Ðèñ. 56. Èììîáèëèçàöèÿ êîíå÷íîñòåé ïðè ïåðåëîìàõ ñ ïîìîùüþ ïîäðó÷íûõ ñðåäñòâ. à ïðè ïåðåëîìå áåäðåííîé êîñòè ñ ïîìîùüþ äâóõ ïàëîê; á ïðè ïåðåëîìå áåäðåííîé êîñòè è êîñòè ãîëåíè ôèêñàöèåé ê çäîðîâîé íîãå; â ïðè ïåðåëîìå êîñòåé ãîëåíè.

ñòåðèëüíîãî ìàòåðèàëà ðàíó çàêðûâàþò ëþáîé õëîï÷àòîáóìàæíîé òêàíüþ. Íå ñëåäóåò óäàëÿòü èëè âïðàâëÿòü â ðàíó òîð÷àùèå êîñòíûå îòëîìêè: ýòî ìîæåò âûçâàòü êðîâîòå÷åíèå è èíôèöèðîâàíèå êîñòè è ìÿãêèõ òêàíåé. Ïðè êðîâîòå÷åíèè èç ðàíû ïðèìåíÿþò ñïîñîáû âðåìåííîé îñòàíîâêè êðîâîòå÷åíèÿ: äàâÿùóþ ïîâÿçêó, íàëîæåíèå æãóòà, çàêðóòêè.

Èììîáèëèçàöèþ íèæíåé êîíå÷íîñòè óäîáíåå âñåãî îñóùåñòâëÿòü ñ ïîìîùüþ òðàíñïîðòíîé øèíû Äèòåðèõñà, âåðõíåé ñ ïîìîùüþ ëåñòíè÷íîé øèíû Êðàìåðà èëè ïíåâìàòè÷åñêîé øèíû. Åñëè òðàíñïîðòíûõ øèí íåò, òî èììîáèëèçàöèþ ïðîâîäÿò ïðè ïîìîùè èìïðîâèçèðîâàííûõ øèí èç ëþáûõ ïîäðó÷íûõ ìàòåðèàëîâ (äîñêè, ëûæè, ðóæüÿ, ïàëêè, ïðóòüÿ, ïó÷êè êàìûøà, ñîëîìà, êàðòîí). Äëÿ ïðî÷íîé èììîáèëèçàöèè êîñòåé êîíå÷íîñòè íåîáõîäèìî èñïîëüçîâàòü íå ìåíåå äâóõ òâåðäûõ ïðåäìåòîâ èëè òðàíñïîðòíûõ øèí, êîòîðûå ïðèêëàäûâàþò ê êîíå÷íîñòè ñ äâóõ ïðîòèâîïîëîæíûõ ñòîðîí. Ïðè îòñóòñòâèè ïîäñîáíîãî ìàòåðèàëà èììîáèëèçàöèþ ïðîâîäÿò ïóòåì áèíòîâàíèÿ ïîâðåæäåííîé êîíå÷íîñòè ê çäîðîâîé ÷àñòè òåëà: âåðõíåé êîíå÷íîñòè ê òóëîâèùó ïðè ïîìîùè áèíòà èëè êîñûíêè, íèæíåé ê çäîðîâîé íîãå (ðèñ. 56)..

Ïðè ïðîâåäåíèè òðàíñïîðòíîé èììîáèëèçàöèè ñîáëþäàþò ñëåäóþùèå ïðàâèëà: 1) øèíû íàäåæíî çàêðåïëÿþò è ôèêñèðóþò îáëàñòü ïåðåëîìà; 2) øèíó íåëüçÿ íàêëàäûâàòü íà îáíàæåííóþ êîíå÷íîñòü, ïîñëåäíþþ ïðåäâàðèòåëüíî îáêëàäûâàþò âàòîé èëè òêàíüþ; 3) äëÿ íåïîäâèæíîñòè â çîíå ïåðåëîìà ôèêñèðóþò äâà ñóñòàâà âûøå è íèæå ìåñòà ïåðåëîìà (íàïðèìåð, ïðè ïåðåëîìå ãîëåíè ãîëåíîñòîïíûé è êîëåííûé ñóñòàâû) â ïîëîæåíèè, óäîáíîì äëÿ áîëüíîãî è äëÿ òðàíñïîðòèðîâêè; 4) ïðè ïåðåëîìàõ áåäðà ôèêñèðóþò âñå ñóñòàâû íèæíåé êîíå÷íîñòè (êîëåííûé, ãîëåíîñòîïíûé, òàçîáåäðåííûé).

Ïðîôèëàêòèêà øîêà îáåñïå÷èâàåòñÿ ôèêñàöèåé ïîâðåæäåííîãî îðãàíà â ïîëîæåíèè, ïðè êîòîðîì ìåíüøå âñåãî âîçíèêàåò áîëåâûõ îùóùåíèé. Îõëàæäåíèå ïðåäðàñïîëàãàåò ê ðàçâèòèþ øîêà, ïîýòîìó áîëüíîãî íåîáõîäèìî òåïëî óêðûòü. Áëàãîïðèÿòíîå äåéñòâèå îêàçûâàåò ïðèåì íåáîëüøîãî êîëè÷åñòâà ýòèëîâîãî ñïèðòà, âîäêè, âèíà, ãîðÿ÷åãî êîôå è ÷àÿ. Óìåíüøèòü áîëè ìîæíî íàçíà÷åíèåì 0,51 ã àìèäîïèðèíà, àíàëüãèíà. Ïðè âîçìîæíîñòè íåîáõîäèìî ââåñòè îáåçáîëèâàþùèå ñðåäñòâà.

Òðàíñïîðòèðîâêó áîëüíîãî â ëå÷åáíîå ó÷ðåæäåíèå ëó÷øå îñóùåñòâëÿòü íà ñïåöèàëüíîé ñàíèòàðíîé ìàøèíå, ïðè îòñóòñòâèè åå ìîæíî èñïîëüçîâàòü ëþáîé âèä òðàíñïîðòà. Áîëüíûõ ñ ïåðåëîìàìè âåðõíèõ êîíå÷íîñòåé ìîæíî ïåðåâîçèòü â ïîëîæåíèè ñèäÿ. Ïîñòðàäàâøèõ ñ ïåðåëîìàìè íèæíèõ êîíå÷íîñòåé ñëåäóåò òðàíñïîðòèðîâàòü íà íîñèëêàõ â ïîëîæåíèè ëåæà íà ñïèíå. Êîíå÷íîñòü óêëàäûâàþò íà ìÿãêîå â íåñêîëüêî ïðèïîäíÿòîì ïîëîæåíèè. Òðàíñïîðòèðîâêà è ïåðåêëàäûâàíèå ïîñòðàäàâøåãî äîëæíû áûòü ùàäÿùèìè, òàê êàê ìàëåéøåå ñìåùåíèå îòëîìêîâ ïðè÷èíÿåò ñèëüíóþ áîëü. Ñìåñòèâøèåñÿ êîñòíûå îòëîìêè ìîãóò ïîâðåäèòü ìÿãêèå òêàíè è ïðèâåñòè ê íîâûì òÿæåëûì îñëîæíåíèÿì.

Ïîâðåæäåíèÿ ÷åðåïà è ìîçãà. Ïðè óøèáàõ ãîëîâû íàèáîëüøóþ îïàñíîñòü ïðåäñòàâëÿþò ïîâðåæäåíèÿ ìîçãà. Âûäåëÿþò ñëåäóþùèå âèäû ïîâðåæäåíèé ìîçãà: ñîòðÿñåíèå, óøèá (êîíòóçèÿ) è ñäàâëåíèå. Ïðè ñîòðÿñåíèè íàáëþäàþòñÿ îòåê è íàáóõàíèå ìîçãà, ïðè óøèáå è ñäàâëåíèè, êðîìå òîãî, ÷àñòè÷íîå ðàçðóøåíèå ìîçãîâîé òêàíè.

Äëÿ òðàâìû ìîçãà õàðàêòåðíû îáùåìîçãîâûå ñèìïòîìû: ãîëîâîêðóæåíèå, ãîëîâíàÿ áîëü, òîøíîòà è ðâîòà, çàìåäëåíèå ïóëüñà. Âûðàæåííîñòü ñèìïòîìîâ çàâèñèò îò ñòåïåíè è îáøèðíîñòè ïîðàæåíèÿ ìîçãà. Îñíîâíûå ñèìïòîìû ñîòðÿñåíèÿ ãîëîâíîãî ìîçãà ïîòåðÿ ñîçíàíèÿ (îò íåñêîëüêèõ ìèíóò äî ñóòîê è áîëåå) è ðåòðîãðàäíàÿ àìíåçèÿ (ïîñòðàäàâøèé íå ìîæåò âñïîìíèòü ñîáûòèÿ, êîòîðûå ïðåäøåñòâîâàëè òðàâìå). Ïðè óøèáå è ñäàâëåíèè ìîçãà ïîÿâëÿþòñÿ ñèìïòîìû î÷àãîâîãî ïîðàæåíèÿ: íàðóøåíèÿ ðå÷è, ÷óâñòâèòåëüíîñòè, äâèæåíèé êîíå÷íîñòåé, ìèìèêè.

Ïåðåëîì êîñòåé ÷åðåïà âîçìîæåí ïðè òÿæåëûõ òðàâìàõ. Ïîâðåæäåíèÿ ìîçãà âîçíèêàþò îò óäàðà è âíåäðåíèÿ îòëîìêîâ êîñòåé, îò èçëèâàþùåéñÿ êðîâè (ñäàâëåíèå ãåìàòîìîé). Îñîáóþ îïàñíîñòü ïðåäñòàâëÿþò îòêðûòûå ïåðåëîìû êîñòåé ñâîäà ÷åðåïà ââèäó èñòå÷åíèÿ ìîçãîâîãî âåùåñòâà è èíôèöèðîâàíèÿ ìîçãà.

ïåðâûé ìîìåíò ïîñëå òðàâìû òðóäíî îïðåäåëèòü ñòåïåíü ïîâðåæäåíèÿ ìîçãà, ïîýòîìó âñå áîëüíûå ñ ñèìïòîìàìè ñîòðÿñåíèÿ, óøèáà è ñäàâëèâàíèÿ äîëæíû áûòü íåìåäëåííî äîñòàâëåíû â áîëüíèöó. Ïåðâàÿ ïîìîùü çàêëþ÷àåòñÿ â ñîçäàíèè ïîêîÿ. Ïîñòðàäàâøåìó ïðèäàþò ãîðèçîíòàëüíîå ïîëîæåíèå, äàþò íàñòîéêó âàëåðèàíû (1520 êàïåëü), êàïëè Çåëåíèíà, ê ãîëîâå ñëåäóåò ïðèëîæèòü ïóçûðü ñî ëüäîì èëè õîëîäíûé êîìïðåññ. Åñëè ïîñòðàäàâøèé áåç ñîçíàíèÿ, íåîáõîäèìî î÷èñòèòü ïîëîñòü ðòà îò ñëèçè, ðâîòíûõ ìàññ, ïðèäàòü åìó ôèêñèðîâàííî-ñòàáèëèçèðîâàííîå ïîëîæåíèå è ïðîâîäèòü âñå ìåðîïðèÿòèÿ, íàïðàâëåííûå íà óëó÷øåíèå äûõàíèÿ, ñåðäå÷íîé äåÿòåëüíîñòè.

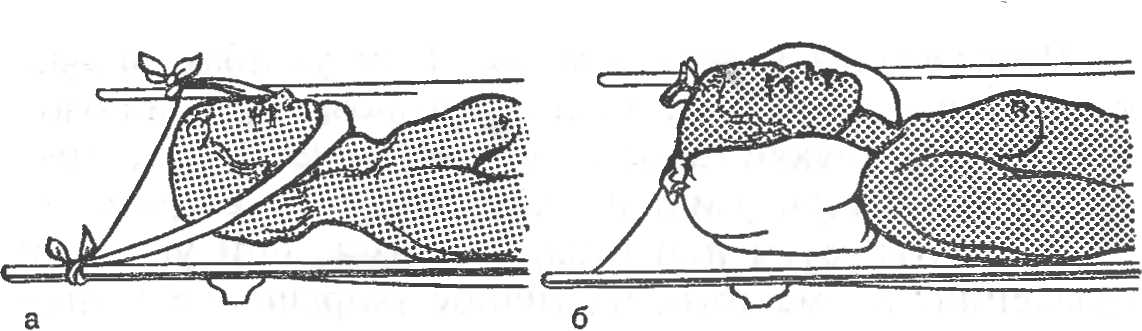

Ðèñ. 57. Èììîáèëèçàöèÿ ãîëîâû. à ôèêñàöèÿ ïðàùåâèäíîé ïîâÿçêîé ê íîñèëêàì; á ôèêñàöèÿ ïðè ïîìîùè ìåøî÷êîâ ñ ïåñêîì.

Ïðè îòêðûòûõ ïåðåëîìàõ ñâîäà ÷åðåïà çàùèùàþò ðàíó îò èíôèöèðîâàíèÿ àñåïòè÷åñêîé ïîâÿçêîé.

Âî âðåìÿ òðàíñïîðòèðîâêè íåîáõîäèìî íàáëþäàòü çà áîëüíûì, òàê êàê âîçìîæíà ïîâòîðíàÿ ðâîòà, à ñëåäîâàòåëüíî, àñïèðàöèÿ ðâîòíûõ ìàññ â òðàõåþ è àñôèêñèÿ.

Òðàíñïîðòèðîâêó ïîñòðàäàâøèõ ñ ðàíåíèÿìè ãîëîâû, ïîâðåæäåíèÿìè êîñòåé ÷åðåïà è ãîëîâíîãî ìîçãà îñóùåñòâëÿþò íà íîñèëêàõ â ïîëîæåíèè ëåæà íà ñïèíå.

Ãîëîâó èììîáèëèçóþò ïðè ïîìîùè âàòíî-ìàðëåâîãî êðóãà (áàðàíêà), íàäóâíîãî ïîäêëàäíîãî êðóãà èëè ïîäñîáíûõ ñðåäñòâ (îäåæäà, îäåÿëî, ñåíî, ìåøî÷êè ñ ïåñêîì), ñîçäàâàÿ èç íèõ âàëèê âîêðóã ãîëîâû. Èììîáèëèçàöèþ ãîëîâû ìîæíî îñóùåñòâèòü ïðàùåâèäíîé ïîâÿçêîé, ïðîâåäåííîé ïîä ïîäáîðîäêîì è ôèêñèðîâàííîé ê íîñèëêàì (ðèñ. 57). Ïðè ðàíå â çàòûëî÷íîé îáëàñòè èëè ïåðåëîìå êîñòåé â ýòîé çîíå ïåðåâîçÿò ïîñòðàäàâøåãî íà áîêó. Ó ïîäîáíûõ áîëüíûõ ÷àñòî íàáëþäàåòñÿ ðâîòà, ïîýòîìó çà íèìè íåîáõîäèìî ïîñòîÿííîå íàáëþäåíèå, ÷òîáû íå äîïóñòèòü àñôèêñèè ðâîòíûìè ìàññàìè.

Ïðè òðàâìå ãîëîâû ïîñòðàäàâøèå ÷àñòî íàõîäÿòñÿ â áåññîçíàòåëüíîì ñîñòîÿíèè. Òðàíñïîðòèðîâêà òàêèõ áîëüíûõ äîëæíà îñóùåñòâëÿòüñÿ íà áîêó â ôèêñèðîâàííî-ñòàáèëèçèðîâàííîì ïîëîæåíèè. Ýòî îáåñïå÷èâàåò õîðîøóþ èììîáèëèçàöèþ ãîëîâû è ïðåäóïðåæäàåò ðàçâèòèå àñôèêñèè îò çàïàäåíèÿ ÿçûêà è àñïèðàöèè ðâîòíûìè ìàññàìè (ñì. ðèñ. 16).

Ïåðåëîì êîñòåé íîñà ñîïðîâîæäàåòñÿ íîñîâûì êðîâîòå÷åíèåì. Áîëüíûõ ñ ýòîé òðàâìîé ñëåäóåò òðàíñïîðòèðîâàòü íà íîñèëêàõ â ïîëóñèäÿ÷åì ïîëîæåíèè, ò.å. ñ ïîäíÿòîé ãîëîâîé.

Òðàíñïîðòèðîâêó ðàíåíûõ ñ ïîâðåæäåíèåì ÷åëþñòåé îñóùåñòâëÿþò â ïîëîæåíèè ñèäÿ, ñ íåêîòîðûì íàêëîíîì ãîëîâû âïåðåä. Ïîñòðàäàâøåãî â áåññîçíàòåëüíîì ñîñòîÿíèè ñëåäóåò ïåðåâîçèòü â ïîëîæåíèè ëåæà íà æèâîòå ñ ïîäëîæåííûìè ïîä ëîá è ãðóäü âàëèêàìè èç îäåæäû, îäåÿëà è äðóãèõ âåùåé. Ýòî íåîáõîäèìî äëÿ ïðåäóïðåæäåíèÿ àñôèêñèè êðîâüþ, ñëþíîé èëè çàïàâøèì ÿçûêîì. Ïåðåä òðàíñïîðòèðîâêîé ñëåäóåò ïðîèçâåñòè èììîáèëèçàöèþ ÷åëþñòåé: ïðè ïåðåëîìàõ íèæíåé ÷åëþñòè ïóòåì íàëîæåíèÿ ïðàùåâèäíîé ïîâÿçêè, ïðè ïåðåëîìàõ âåðõíåé ÷åëþñòè ââåäåíèåì ìåæäó ÷åëþñòÿìè ïîëîñêè ôàíåðû èëè ëèíåéêè è ôèêñàöèåé åå ê ãîëîâå.

Ïåðåëîì ïîçâîíî÷íèêà. Äàííîå ïîâðåæäåíèå îáû÷íî âîçíèêàåò ïðè ïàäåíèè ñ âûñîòû, ñäàâëåíèè òÿæåñòÿìè, ïðè ïðÿìîì è ñèëüíîì óäàðå â ñïèíó (àâòîòðàâìà); ïåðåëîì øåéíîãî îòäåëà ïîçâîíî÷íèêà ÷àñòî íàáëþäàåòñÿ ïðè óäàðå î äíî ïðè íûðÿíèè. Ïðèçíàêîì òðàâìû ÿâëÿåòñÿ ñèëüíåéøàÿ áîëü â ñïèíå ïðè ìàëåéøåì äâèæåíèè.

Ïðè ïåðåëîìå ïîçâîíî÷íèêà âîçìîæíà òðàâìà ñïèííîãî ìîçãà (ðàçðûâ, ñäàâëåíèå), ÷òî ïðîÿâëÿåòñÿ ðàçâèòèåì ïàðàëè÷à êîíå÷íîñòåé (îòñóòñòâèå â íèõ äâèæåíèé, ÷óâñòâèòåëüíîñòè).

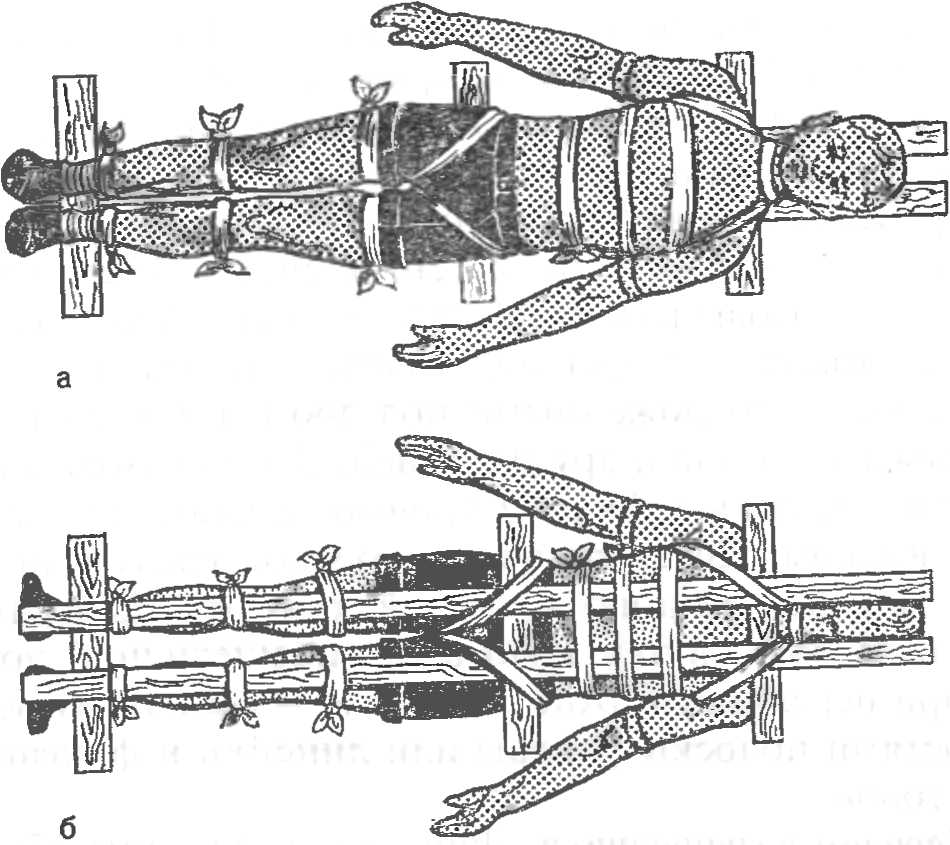

Ïðè ïåðåëîìàõ ïîçâîíî÷íèêà íåáîëüøèå ñìåùåíèÿ ïîçâîíêîâ ìîãóò âûçâàòü ðàçðûâ ñïèííîãî ìîçãà, ïîýòîìó êàòåãîðè÷åñêè çàïðåùàåòñÿ ïîñòðàäàâøåãî ñ ïîäîçðåíèåì íà ïåðåëîì ïîçâîíî÷íèêà ñàæàòü, ñòàâèòü íà íîãè. Ïîñòðàäàâøåìó ñîçäàþò ïîêîé, óêëàäûâàþò åãî íà ðîâíóþ òâåðäóþ ïîâåðõíîñòü äåðåâÿííûé ùèò, äîñêè. Îñóùåñòâëÿþò òðàíñïîðòíóþ èììîáèëèçàöèþ (ðèñ. 58). Ïðè îòñóòñòâèè äîñêè ïîñòðàäàâøåãî òðàíñïîðòèðóþò íà íîñèëêàõ â ïîëîæåíèè ëåæà íà æèâîòå ñ ïîäëîæåííûìè ïîä ïëå÷è è ãîëîâó ïîäóøêàìè.  ñëó÷àå ïåðåëîìà øåéíîãî îòäåëà ïîçâîíî÷íèêà òðàíñïîðòèðóþò íà ñïèíå ñ èììîáèëèçàöèåé ãîëîâû, êàê ïðè

Ðèñ. 58. Èììîáèëèçàöèÿ ïðè ïåðåëîìå ïîçâîíî÷íèêà, à âèä ñïåðåäè; á âèä ñçàäè.

ïîâðåæäåíèÿõ ÷åðåïà. Òðàíñïîðòèðîâàòü ïîñòðàäàâøèõ ñ òðàâìàìè ïîçâîíî÷íèêà ñëåäóåò îñòîðîæíî. Ïåðåêëàäûâàíèå, ïîãðóçêó è òðàíñïîðòèðîâêó ïðîèçâîäÿò îäíîâðåìåííî 34 ÷åëîâåêà, óäåðæèâàÿ âñå âðåìÿ íà îäíîì óðîâíå òóëîâèùå ïîñòðàäàâøåãî, íå äîïóñêàÿ ìàëåéøåãî ñãèáàíèÿ ïîçâîíî÷íèêà; ïåðåêëàäûâàòü ïîñòðàäàâøåãî ëó÷øå âìåñòå ñ äîñêîé èëè ùèòîì, íà êîòîðîì îí ëåæèò.

Ïåðåëîì êîñòåé òàçà. Îäíà èç íàèáîëåå òÿæåëûõ êîñòíûõ òðàâì, ÷àñòî ñîïðîâîæäàåòñÿ ïîâðåæäåíèåì âíóòðåííèõ îðãàíîâ è òÿæåëûì øîêîì. Âîçíèêàåò ïðè ïàäåíèÿõ ñ âûñîòû, ñäàâëåíèÿõ, ïðÿìûõ ñèëüíûõ óäàðàõ.

Ïðèçíàê òðàâìû ðåç÷àéøàÿ áîëü â îáëàñòè òàçà ïðè ìàëåéøåì äâèæåíèè êîíå÷íîñòÿìè è èçìåíåíèè ïîëîæåíèÿ ïîñòðàäàâøåãî. Ïîñòðàäàâøèé íå â ñîñòîÿíèè ñàìîñòîÿòåëüíî ïåðåäâèãàòüñÿ.

Ïðè ïåðåëîìàõ êîñòåé òàçà èììîáèëèçàöèÿ ïðè ïîìîùè øèí íåâîçìîæíà, ïîýòîìó ïîñòðàäàâøåìó ïðèäàþò ïîëîæåíèå, ïðè êîòîðîì óìåíüøàþòñÿ áîëè è ìåíåå âåðîÿòíû ïîâðåæäåíèÿ âíóòðåííèõ îðãàíîâ êîñòíûìè îòëîìêàìè. Áîëüíîãî ñëåäóåò óëîæèòü íà ðîâíóþ òâåðäóþ ïîâåðõíîñòü, íîãè ñîãíóòü â êîëåííûõ è òàçîáåäðåííûõ ñóñòàâàõ, áåäðà íåñêîëüêî ðàçâåñòè â ñòîðîíû (ïîëîæåíèå ëÿãóøêè), ïîä êîëåíè ïîäëîæèòü òóãîé âàëèê èç ïîäóøêè, îäåÿëà, ïàëüòî, ñåíà âûñîòîé 2530 ñì.

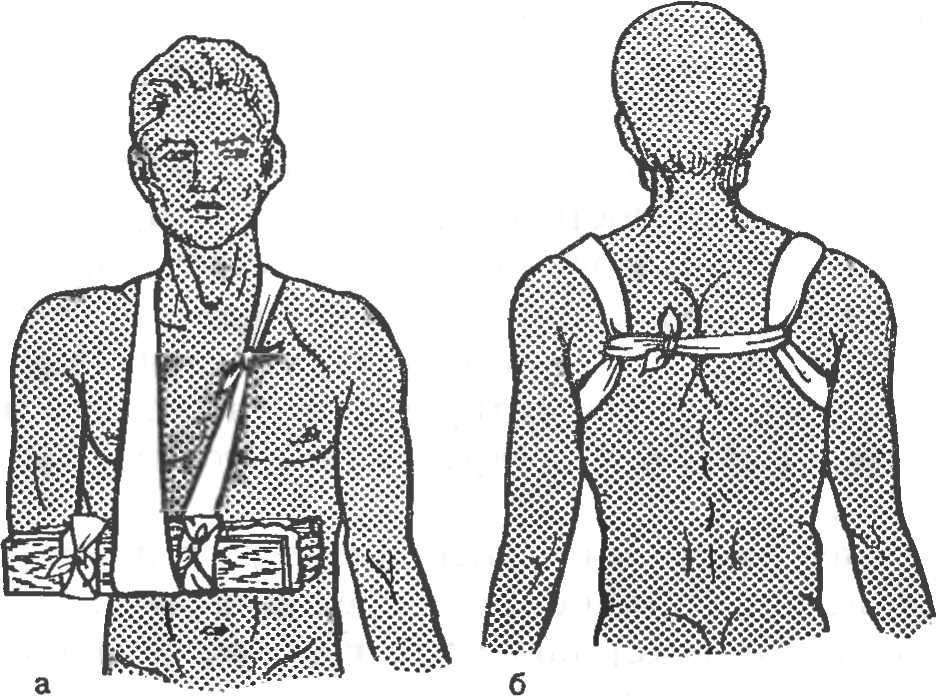

Ðèñ. 59. Èììîáèëèçàöèÿ ïðè ïåðåëîìå ïðåäïëå÷üÿ (à) è êëþ÷èöû (á).

Ïðîâîäÿò âîçìîæíûå ïðîòèâîøîêîâûå ìåðîïðèÿòèÿ.

Òðàíñïîðòèðóþò ïîñòðàäàâøåãî íà íîñèëêàõ èëè òâåðäîì ùèòå íà ñïèíå, ïðèäàâ åìó îïèñàííîå âûøå ïîëîæåíèå (ñì. ðèñ. 16, á). Äëÿ ïðåäóïðåæäåíèÿ ñîñêàëüçûâàíèÿ áåäåð ñ âàëèêà èõ ôèêñèðóþò ÷åì-íèáóäü ìÿãêèì (ïîëîòåíöå, áèíò).

Ïåðåëîì ðåáåð. Âîçíèêàåò ïðè ñèëüíûõ ïðÿìûõ óäàðàõ â ãðóäü, ñäàâëåíèè, ïàäåíèè ñ âûñîòû è äàæå ïðè ñèëüíîì êàøëå, ÷èõàíüå. Äëÿ ïåðåëîìà ðåáåð õàðàêòåðíû ðåçêèå áîëè â îáëàñòè ïåðåëîìà, óñèëèâàþùèåñÿ ïðè äûõàíèè, êàøëå, èçìåíåíèè ïîëîæåíèÿ òåëà. Ìíîæåñòâåííûé ïåðåëîì ðåáåð ñîïðîâîæäàåòñÿ íàðàñòàþùåé äûõàòåëüíîé íåäîñòàòî÷íîñòüþ. Îñòðûå êðàÿ îòëîìêîâ ïîâðåæäàþò ëåãêîå ñ ðàçâèòèåì ïíåâìîòîðàêñà è âíóòðèïëåâðàëüíîãî êðîâîòå÷åíèÿ.

Ïåðâàÿ ïîìîùü çàêëþ÷àåòñÿ â èììîáèëèçàöèè ðåáåð íàëîæåíèè òóãîé öèðêóëÿðíîé ïîâÿçêè íà ãðóäíóþ êëåòêó.

Ïðè îòñóòñòâèè áèíòà äëÿ ýòîãî ìîæíî èñïîëüçîâàòü ïîëîòåíöå, ïðîñòûíþ, êóñêè òêàíè. Äëÿ óìåíüøåíèÿ áîëåé è ïîäàâëåíèÿ êàøëÿ ïîñòðàäàâøåìó äàþò òàáëåòêó àíàëüãèíà, êîäåèíà, àìèäîïèðèíà. Òðàíñïîðòèðîâêà â ñòàöèîíàð â ïîëîæåíèè ñèäÿ. Ïðè òÿæåëîì ñîñòîÿíèè òðàíñïîðòèðîâêó îñóùåñòâëÿþò íà íîñèëêàõ ñ ïðèäàíèåì ïîñòðàäàâøåìó ïîëóñèäÿ÷åãî ïîëîæåíèÿ.

Ïåðâàÿ ïîìîùü è òðàíñïîðòèðîâêà â ëå÷åáíîå ó÷ðåæäåíèå ïðè îñëîæíåííûõ ïåðåëîìàõ ðåáåð (ïíåâìîòîðàêñ, ãåìîòîðàêñ) òàêèå æå, êàê ïðè ïðîíèêàþùèõ ðàíåíèÿõ ãðóäíîé êëåòêè.

Ïåðåëîì êëþ÷èöû. Õàðàêòåðèçóåòñÿ áîëüþ â îáëàñòè òðàâìû, íàðóøåíèåì ôóíêöèè ðóêè íà ñòîðîíå ïîâðåæäåíèÿ. ×åðåç êîæó ëåãêî ïðîùóïûâàþòñÿ îñòðûå êðàÿ îòëîìêîâ.

Ïåðâàÿ ïîìîùü çàêëþ÷àåòñÿ â ïðîâåäåíèè èììîáèëèçàöèè îáëàñòè ïåðåëîìà, ÷òî äîñòèãàåòñÿ ïóòåì ôèêñàöèè ðóêè ñ ïîìîùüþ êîñûíî÷íîé ïîâÿçêè (ñì. ðèñ. 35), áèíòîâîé ïîâÿçêè Äåçî (ñì. ðèñ. 44) èëè ïðè ïîìîùè âàòíî-ìàðëåâûõ êîëåö (ðèñ. 59).

Источник

Цель:

- Сформировать четкое представление о переломах.

- Выяснить понятия “травматический шок”,

“травматический токсикоз” и “транспортная

иммобилизация”. - Освоить технику наложения шин при переломах

костей верхних и нижних конечностей.

Оборудование: шины Дитерихса, Крамера,

сетчатые лестничные и фанерные; бинты, косынки.

Ход занятия

Теоретическая часть

1. Перелом – внезапное нарушение

целостности ткани в результате механического

воздействия. Целость кости может оказаться

нарушенной во всей ее толще, причем отломки кости

могут отделяться друг от друга. Это так

называемые полные переломы. Если нарушена

целостность только части поперечника кости –

это неполный перелом. К ним относятся

трещины, надломы кости.

Причины переломов – производственный,

бытовой, уличный и спортивный травматизм.

Переломы сопровождаются изменениями как в самой

поврежденной кости, так и в окружающих ее мягких

тканях (возможны повреждения кожи, мышц, связок,

нервов и проч.).

Признаки переломов: Боль является одним из

важных признаков переломов, причем характерна

резкая местная боль на месте перелома. Иногда

происходит изменение формы конечности

(деформация) в виде искривления ее в области

перелома. Безусловный признак перелома –

наличие ненормальной подвижности (на протяжении

поврежденной кости). При открытых переломах в

ране видны костные отломки. Эти “абсолютные

признаки” переломов иногда бывают выражены

неясно, и лишь хороший рентгеновский снимок дает

истинное представление о наличии и характере

повреждения кости. Всякий подозрительный на

перелом случай следует рассматривать как

перелом костей и принимать соответствующие меры

(иммобилизация и направление в лечебное

учреждение).

2. Травматическим шоком называется тяжелое

общее состояние больного, внезапно возникающее

вслед за травмой: угнетение нервной системы и

всех жизненных процессов организма,

прогрессивное катастрофическое падение

артериального давления.

Причины шока могут быть разнообразны. Но

любое тяжелое повреждение, сопровождающееся

сильными болевыми ощущениями, может вызвать шок.

Наиболее часто шок наблюдается при таких

травмах, которые сопровождаются обширным

размозжением мягких тканей, повреждением

органов грудной и брюшной полости, раздроблением

костей, отрывом конечностей, при обширных ожогах

и т.п.

Шок чаще всего бывает при уличных или

транспортных травмах. Травматический шок

характеризуется следующими признаками:

полное безразличие пострадавшего ко всему

окружающему (но сознание сохраняется); бледность

покровов (иногда с синюшным оттенком); холодный и

липкий пот; слабый и частый, иногда нитевидный

пульс; поверхностное частое дыхание; падение

температуры тела (иногда до 32-30 ?С) и АД.

Характерно неподвижное выражение лица у

больного в состоянии шока. Иногда отмечаются

жажда, тошнота и рвота.

В зависимости от тяжести различают 4 степени

травматического шока:

легкая степень: общее состояние больного

удовлетворительное, бледность, пульс 90-110 уд/мин.;

больной бледен, иногда беспокоен, кожа покрыта

холодным потом, пульс 110-130 уд/мин;

очень тяжелое, пульс 130-160 уд/мин, иногда не

прощупывается;

котором исчезает сознание, пульс нитевидный,

дыхание частое и поверхностное. Это состояние

часто заканчивается смертью пострадавшего.

Первая помощь при травматическом шоке.

К пострадавшему, находившемуся в шоковом

состоянии, необходимо немедленно вызвать скорую

помощь. До прибытия врача нужно сделать

следующее: а) пострадавшему обеспечить

максимальный покой; б) дать больному крепкий

горячий чай; в) согреть больного (его укутывают,

прикладывают грелки к ногам).

3. В результате длительного

сдавливания отдельных частей тела у человека

возникает своеобразная картина закрытого

повреждения мягких тканей, которую называют синдромом

(совокупность характерных признаков) сдавливания

или травматическим токсикозом (отравление

токсинами – ядами).

Причины сдавливания мягких тканей могут

быть связаны с обвалами на земляных работах, в

горнорудной промышленности, в шахтах, при

снежных обвалах, во время землетрясений и т.п.

Вследствие длительного сдавливания мышц и

кровеносных сосудов клетки и ткани получают мало

крови (кислорода и питательных веществ) и в

мышечной ткани развиваются очаги омертвения

(некроза) и распада тканей, в результате которого

образуются ядовитые вещества (токсины),

всасывающиеся в кровь и отравляющие весь

организм.

Признаки травматического токсикоза. Сразу

же после освобождения пострадавшего из-под

завалов его общее состояние бывает относительно

удовлетворительным, и он жалуется обычно на

общую слабость и боли в поврежденной части тела.

Но уже через 6-8 часов после сдавливания в

поврежденной конечности появляется резкий отек,

она становится очень плотной и напряженной.

Поначалу бледная конечность постепенно

приобретает багрово-синюшную окраску, на ней

появляются мелкие кровоизлияния и пузыри,

наполненные светлой или кровянистой жидкостью.

Движения в конечности резко ограничены или

отсутствуют. Одновременно ухудшается и общее

состояние пострадавшего, у него постепенно

развиваются общие явления, напоминающие

травматический шок, но с повышением температуры.

Вскоре появляются признаки поражения почек,

которые проявляются в резком уменьшении

количества выделяемой мочи и даже полном ее

отсутствии (анурия). В результате

отравления организма продуктами распада (уремия)

состояние пострадавшего все более ухудшается.

Первая помощь заключается в быстрейшем

извлечении пострадавшего из под завалов. У корня

поврежденной конечности накладывают резиновый

жгут, иммобилизуют конечность шиной и придают ей

возвышенное положение. При общих явлениях

применяют противошоковые меры.

4. Переломы бывают открытыми и

закрытыми. Открытыйперелом – это

перелом, при котором имеется рана в зоне

перелома, и область перелома сообщается с

внешней средой. Он может быть опасен для жизни

вследствие развития травматического шока,

потери крови, инфицирования.

При открытых переломах транспортировать

пострадавшего в медицинское учреждение надо на

носилках в положении лежа на спине.

Закрытый перелом – это перелом, при котором

отсутствует рана в зоне перелома. Характерные

внешние признаки – нарушение прямолинейности и

появление “ступеньки” в месте перелома,

ненормальная подвижность, боль, хруст отломков,

припухлость.

Оказывая помощь при переломах, ни в коем случае

нельзя пытаться сопоставить отломки кости:

устранить искривление конечности при закрытом

переломе или вправить вышедшую наружу кость при

открытом. Пострадавшего нужно как можно быстрее

доставить в медицинское учреждение.

II. Практическая часть

В оказании помощи при переломах главное –

надежная и своевременная иммобилизация

(обездвижение) поврежденной части тела. Этим

достигается ее неподвижность, что приводит к

уменьшению боли и предупреждает усиление

травматического шока. Устраняется также

опасность дополнительного повреждения и

снижается возможность инфекционных осложнений.

Одной из временных мер создания покоя при

переломах является наложение шин при

транспортировке пострадавшего в лечебное

учреждение. Время это исчисляется минутами, но

может достигать нескольких часов и даже суток.

Поэтому хорошо и правильно наложенная шина,

создавая покой поврежденному органу,

приобретает особую ценность.

Показания к наложению шин: повреждения

костей, суставов, сосудов и нервов; обширные

повреждения мягких тканей и др.

Транспортные шины прикрепляют к

поврежденному участку тела бинтами, ремнями,

лямками и др.

Имеются разнообразные шины фабричного

изготовления: деревянные, проволочные, сетчатые,

пластмассовые.

При отсутствии стандартных шин иммобилизацию

проводят при помощи импровизированных шин,

изготовляемых из подручного твердого материала:

доски, лыжи, палки, ружья, зонтика и т.д.

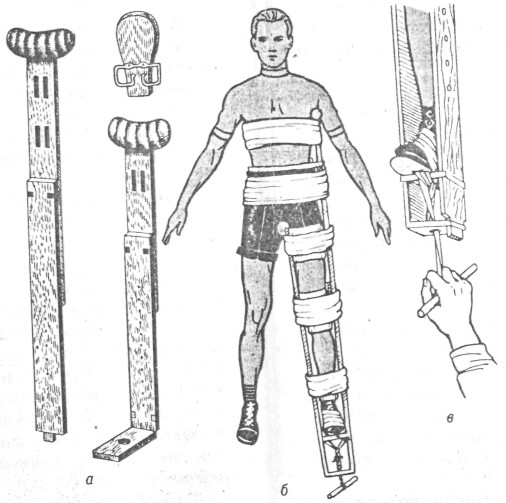

При переломах бедра лучшей транспортной шиной

является шина Дитерихса, позволяющая создавать

хорошую иммобилизацию голеностопного, коленного

и тазобедренного суставов. Шина состоит из двух

деревянных шин, длину которых легко можно

изменить и деревянной подошвы с закруткой.

Данную шину накладывают поверх одежды и

прибинтовывают деревянную подошву к стопе

больной ноги (обувь не снимают). Соответственно

росту пострадавшего подгоняют длину шины:

наружная часть шины (длинная) костыльком должна

упираться в подмышечную впадину, а

противоположный ее конец должен выходить на 12-15

см за подошву; внутренняя часть шины(короткая)

костыльком должна упираться в промежность и

также выходить за подошву на 12-15 см. Боковые шины

проводят сначала через петли деревянной подошвы,

затем устанавливают в подмышечной и паховой

областях. За деревянной подошвой половинки шины

соединяют шарнирной дощечкой. Всю шину фиксируют

к груди, животу, бедру и голени лямками, турами

бинта и др. От деревянной подошвы к

соединительной планке костыльков проводят

двойной шнур, закручивая который осуществляют

некоторое вытяжение конечности <Рисунок 1>.

Рисунок 1. Стандартная транспортная

шина Дитерихса

а – детали шины; б – общий вид

наложенной шины;

в – вытяжение конечности при помощи закрутки.

Из других готовых транспортных шин наибольшее

распространение получила проволочная

лестничная шина Крамера. Длина шины 1 м, ширина 10-15

см. Шине может быть придана любая форма: если

нужна шина большей длины, скрепляют 2-3 шины. Для

иммобилизации предплечья, кисти, стопы применяют

сетчатую шину, сделанную из мягкой тонкой

проволоки, что позволяет придавать ей любую

форму.

Виды переломов

1. Переломы ключицы:

а) механизм травмы;

Переломы ключицы возникают при падении на

вытянутую руку или плечевой сустав.

б) клинические проявления перелома ключицы;

Деформация ключицы, её ненормальная

подвижность, припухлость. Центральный отломок

расположен кпереди и кверху, а периферический –

опускается книзу.

У детей часто подобные переломы случаются по

типу “зеленой ветки” (поднадкостничные), при

которых, как правило, нет смещения отломков.

Отмечается небольшая припухлость и

болезненность в месте перелома. Ребенок щадит

руку, прижимая ее к туловищу здоровой рукой.

в) неотложная помощь.

Иммобилизация заключается в подвешивании руки

на косынку или прибинтовывании ее к туловищу.

После обезболивания места перелома возможна

иммобилизация восьмиобразной повязкой.

Транспортируют пострадавшего в

травматологическое отделение в положении сидя.

2. Переломы верхнего конца плечевой кости:

а) механизм травмы;

Большинство пострадавших – лица пожилого

возраста. Механизм перелома – падение на локоть,

на область плечевого сустава. Чаще всего

наблюдаются переломы шейки плеча.

б) клинические проявления;

Пострадавший отмечает резкую боль в области

плечевого сустава. Руку, согнутую в локте и

прижатую к туловищу, поддерживает здоровой

рукой. Плечевой сустав увеличен в объеме. При

позднем обращении за специализированной помощью

(через сутки и более) в области локтевого сустава

и предплечья может появляться гематома.

в) неотложная помощь.

Руку подвешивают на косынку, при сильных болях

– фиксируют к туловищу повязкой Дезo. Вводят для

обезболивания 2 мл. 50% раствора анальгина.

Необходима госпитализация в травматологическое

отделение.

3. Переломы диафиза плеча:

а) механизм возникновения перелома;

Возникают как вследствие непрямой травмы

(падение на локоть, резкое выкручивание плеча),

так и при прямом ударе по плечу.

б) клинические проявления;

Укорочение и деформация плеча, ненормальная

подвижность кости.

в) неотложная помощь.

Произвести иммобилизацию транспортными или

лестничными шинами. Шину накладывают от здоровой

лопатки до основания пальцев. Руку сгибают под

прямым углом в локтевом суставе. Для

обезболивания вводят 2 мл 50% раствора анальгина

или 1 мл 2% раствора морфина. Пострадавшего

госпитализируют в травматологическое отделение.

4. Перелом диафиза костей предплечья:

а) механизм травмы;

Может произойти перелом как обеих костей, так и

одной (локтевой или лучевой). Перелом наступает

вследствие прямого удара по предплечью,

затягивания предплечья и кисти в движущиеся

части станков, при автомобильной аварии.

б) клинические проявления;

При переломах обеих костей отмечается

деформация предплечья, патологическая

подвижность, боль. При переломах одной кости эти

признаки выражены меньше.

в) неотложная помощь.

Предплечье иммобилизируют лестничной или

деревянной шиной, накладывая ее от нижней трети

плеча до основания пальцев кости. Руку сгибают в

локтевом суставе под прямым углом. Вводят

обезболивающие – (50%-й раствор анальгина – 2 мл.).

При необходимости вводят наркотические

анальгетики. Затем необходима госпитализация в

травматологическое отделение.

5. Повреждение лучезапястного сустава:

а) механизм травмы: падение на кисть.

б) клинические проявления;

Сильная боль в месте перелома, при смещении

отломков – деформация кистевого сустава. Объем

сустава увеличен за счет излияния крови.

Движения резко ограничены и болезненны.

в) неотложная помощь.

Шина накладывается от основания пальцев до

верхней трети предплечья. При сильных болях

вводят 2 мл 50% раствора анальгина.

6. Переломы пястных костей и фаланг пальцев

кисти:

а) механизм травмы;

Возникают чаще в результате непосредственного

удара.

б) клинические проявления;

При переломах со смещением наблюдается

деформация, припухлость, острая боль,

подногтевая гематома при переломах ногтевых

фаланг.

в) неотложная помощь.

Переломы фаланг пальцев шинируют шпателем,

прибинтовывая его с ладонной стороны. При

переломах нескольких костей шину накладывают с

ладонной стороны от концов пальцев до середины

предплечья. Больного направляют в

травматологический пункт.

7. Переломы верхнего конца бедра:

а) механизм перелома;

Встречаются преимущественно у лиц пожилого и

старческого возраста. Перелом происходит от

незначительной травмы (падение дома и на улице).

Различают медиальные переломы шейки бедра и

латеральные (вертельные) переломы.

б) клинические проявления;

При переломах отмечается боль в области

тазобедренного сустава, нога развернута кнаружи,

быстро появляется припухлость и гематома в

области большого вертела бедренной кости.

Попытка приподнять ногу вызывает сильную боль в

месте перелома. Возможно укорочение конечности.

Поколачивание по пятке вызывает боль в области

тазобедренного сустава.

в) неотложная помощь.

Производят шинирование. Вводят обезболивающее

средство (2 мл 50% раствора анальгина). У пожилых

людей травма бедра способна вызывать обострение

возрастных заболеваний (стенокардии,

бронхиальной астмы, например), поэтому

оказывается помощь и при купировании приступа.

Пострадавшего следует госпитализировать в

травматологическое отделение.

8. Травмы позвоночника:

Любая травма позвоночника очень опасна и может

вызвать частичный или полный паралич.

а) клинические проявления: боль в спине даже

при полной неподвижности; возможна эрекция

полового члена (прианизм); непроизвольное

вытягивание рук вверх; потеря контроля над телом;

б) неотложная помощь;

– если пострадавший находится на спине, надо

подложить ему под шею валик из простыни или

одеяла, чтобы снять нагрузку с позвоночника;

– если пострадавший лежит ничком, подложить

валик из простыни ему под грудь;

– при перемещении пострадавшего его необходимо

надежно зафиксировать, чтобы перемещать его как

единое целое.

9. Повреждение шейного отдела позвоночника

получило название травмы ныряльщика, поскольку

частой причиной его является удар головой о

корягу, валун, дно реки, если человек ныряет с

берега в незнакомом месте.

а) механизм травмы;

Нередко такие травмы бывают, если человек

падает на голову со строительных лесов, забора,

турника, велосипеда. При резком торможении или

столкновении автомобилей травму может получить

водитель или пассажир, когда под действием силы

инерции он резко сгибает голову, а затем, при

отсутствии подголовника, резко отбрасывает ее

назад.

Травмы шейного отдела позвоночника

квалифицируются как наиболее тяжелые, поскольку

влекут за собой угрозу сдавления спинного мозга.

б) клинические проявления;

Пострадавший отмечает резкую боль при любой

попытке повернуть или наклонить голову. Если

переломы тел позвонков сочетаются с вывихами,

обнаруживается припухлость в области шеи,

деформация позвоночного столба <Рисунок 2>;

пострадавший держит голову как бы в вынужденном

положении, прижав ее к груди подбородком

<Рисунок 3>; он не может глотать, и в некоторых

случаях с трудом дышит.

Рисунок 2 | Рисунок 3 |

в) неотложная помощь.

Первую помощь удобнее оказывать вдвоем или

втроем. Один человек, вытаскивая пострадавшего

из воды или из машины, зажимает двумя руками его

голову, и не отпускает рук до тех пор, пока двое

других осторожно укладывают его на землю в

горизонтальном положении.

Затем необходимо зафиксировать шею

пострадавшего иммобилизирующей повязкой,

накладывая ее в виде большого воротника от ушей

до середины надплечья <Рисунок 4>.Смастерить

такой воротник достаточно просто из полотенца,

халата, простыни, куска картона или ваты

<Рисунок 5>.Затем пострадавшего

обязательно в горизонтальном положении на

жестких носилках надо как можно быстрее

доставить в медицинское учреждение.

Рисунок 4

Рисунок 5

III. Закрепление

1. Признаки перелома: частичная или полная

потеря подвижности; пациент чувствует или слышит

хруст сломанной кости; неестественное положение

конечности (например, рука гнется не в локтевом

суставе).

2. Алгоритм оказания неотложной помощи при

открытых переломах: остановить кровотечение и

обработать края раны антисептиком; на рану в

области перелома наложить стерильную повязку;

дать обезболивающее средство; провести

иммобилизацию (обездвижение) конечности в том

положении, в котором она оказалась в момент

повреждения.

3. Алгоритм оказания неотложной помощи при

закрытых переломах: провести иммобилизацию

(обездвижить место перелома); дать

обезболивающее средство и положить на место

травмы холод; доставить пострадавшего в

медицинское учреждение.

4. Определите, какие из перечисленных ниже

признаков характерны для переломов:

а) нарушение функции конечности;

б) тошнота и рвота;

в) появление сильной боли при попытке движения

рукой;

г) деформация и некоторое укорочение

поврежденной конечности;

д) временная потеря зрения и слуха;

е) подвижность костей в необычном месте.

5. Из приведенных ниже вариантов действия

выберите те, которые недопустимы при оказании

неотложной помощи при переломах:

а) проводить иммобилизацию поврежденных

конечностей;

б) вставлять на место отломки костей и вышедшую

наружу кость;

в) устранять искривление конечности;

г) останавливать кровотечение.

Источник