Местный наркоз при операциях с переломами

Особенности анестезии при переломах конечностей

Переломы конечностей случаются у большого числа пациентов, могут быть составной частью при политравме и изолированными. Срочность репозиции перелома зависит от:

- Возраста пациента (дети > взрослых).

- Признаков дистальной ишемии (срочно).

- Наличия открытого перелома (срочно).

- Наличия компартментного синдрома (срочно).

- Других сопутствующих повреждений (включая травму головы).

- Надобности в других операциях.

Общие положения

Хотя обобщать довольно трудно, существует три основных метода репозиции перелома конечности:

- закрытая репозиция с последующей фиксацией гипсом/вытяжением/повязкой;

- открытая репозиция с последующей фиксацией пластиной/гвоздем/костным трансплантатом;

- наружная фиксация.

Жировая эмболия может произойти через несколько часов после травмы или даже через несколько дней и наиболее характерна для переломов голени/бедра. Необходимо следить за кардинальными ее симптомами: нарушение дыхания, оглушенность, тревожность, беспокойство или необъяснимая кома. Признаки включают: крепитацию в легких, петехиальные кровоизлияния верхней части тела/ субконъюнктивальные, ворсинчатые экссудаты глазного дна.

В тяжелых случаях исследования указывают на гипоксию, рентгенограммы грудной клетки — на отек легких. Липурия надежным признаком не является. Лечение заключается в коррекции шока вследствие правожелудочковой недостаточности, коррекции гипоксии и экстренной фиксации перелома. Роль стероидов противоречива.

Анестезия

- Пациента следует расспросить об имеющихся сопутствующих повреждениях, включая травму головы. Следует тщательно взвесить все, прежде чем предпринимать не жизнеспасающую операцию у пациента с недавней (менее 24 часов) средней или тяжелой травмой головы. Важны время и состав последнего приема пищи, так как эвакуация содержимого желудка при тяжелых травмах может быть существенно замедлена. Это может влиять на тип анестезии и потребовать предосторожностей, применяемых при полном желудке.

- Кровопотеря очень вариабельна, зависит от длительности и сложности процедуры, типа и срока перелома. Проксимальные переломы конечностей (бедро, плечо) и применение костных трансплантатов имеют тенденцию к заметно большей кровопотере. Применение турникетов снижает кровоточивость, но может быть противопоказано в связи с типом/локапизацией перелома.

- Если пациенту с недавней травмой головы планируется операция с вероятной длительностью более 1 ч, необходимо тщательно все обдумать. Общая анестезия может скрыть признаки ухудшения уровня сознания, а анестезия может стать одной из причин повышения ВЧД. Следует проанализировать возможность переноса операции на более позднее время или выполнение КТ черепа до начала индукции анестезии. Пациенты с имеющимся или потенциальным повышением ВЧД выиграют от его мониторинга, вентиляция с ориентацией на нормокарбию и нейрохирургически ориентированных методик.

- Уровень необходимой послеоперационной анальгезии зависит от длительности, локализации и характера операции по стабилизации перелома. Закрытая репозиция часто может быть выполнена с применением опиоидов во время операции с НПВС/парацетамол/опиоид орально. Более сложные репозиции, включая наружную фиксацию, могут потребовать АКП.

Анестезия при переломах конечностей

Операция — Закрытая/открытая репозиция переломов конечностей

Время — 5 мин-3 ч

Боль — Вариабельна, значительно меньше при закрытой репозиции

Положение — Обычно на спине, может быть на боку при некоторых переломах лодыжки

Кровопотеря — Минимальная при закрытых репозициях, до 2 л при открытом металлоостеосинтезе бедра

Практические рекомендации — Только региональная блокада. ОА ± региональный блок ± местная инфильтрация в соответствии с местом/ характером репозиции

Перед операцией

- Следует обсудить с хирургом характер и длительность предстоящей репозиции (манипуляция под анестезией может перерасти в открытую репозицию и фиксацию).

- Необходимо убедиться в том, что никакая другая операция не нужна или не ожидается надобности в ней.

- Необходимо убедиться в отсутствии других значительных повреждений грудной клетки/ живота/головы.

- Необходимо убедиться в том, что состояние шейного отдела позвоночника исследовано достаточно полно и повреждений не выявлено.

- Необходимо проверить волемический статус пациента и время последнего приема пищи/питья по отношению к времени травмы. На практике, у некоторых пациентов эвакуация содержимого желудка может отсутствовать, особенно у детей, и это делает применение стандартных правил бесполезным. Необходим гибкий подход, и при малейших сомнениях пациента надо рассматривать как имеющего полный желудок.

- У всех пациентов с большой травмой следует просмотреть рентгенограммы грудной клетки.

- Следует обсудить с пациентом/хирургом применение регионального блока, имея в виду возможность наличия компартментного синдрома.

Во время операции

- Всем пациентам для открытой репозиции, включающей проксимальные переломы конечностей, например, голень, бедро или плечо, устанавливают в/в канюлю большого диаметра и систему обогревания инфузионных растворов. Нельзя ставить венозную линию на повреждённой конечности.

- Антибиотикопрофилактика перед началом операции/наложением турникета.

- У пациентов с высоким риском жировой эмболии устанавливают прямой артериальный мониторинг и капнографию.

- Пациентам с травмой головы может потребоваться мониторинг ВЧД и ИВЛ после операции.

После операции

- Анальгезию следует обсудить с пациентом и хирургом. В/в морфин в виде АКП/длительной инфузии часто комбинируют с НПВС и другими простыми анальгетиками.

Особенности

Региональная анестезия может быть полезным дополнением для обеспечения анальгезии, а при некоторых репозициях переломов (например, блок Бира при репозиции переломов запястья) может быть использована как самостоятельный вид анестезии.

В то же время необходимо подумать о возможности сокрытия региональной блокадой неврологических признаков развития компартментного синдрома. Такие признаки при естественном развитии компартментного синдрома появляются относительно поздно, и можно возразить, что синдром должен быть спрогнозирован ранее. Это часто возможно на основании клинической картины повреждений высокого риска или повторными прямыми измерениями компартментного давления. Несмотря на это, многие хирурги предпочитают, чтобы анестезиолог не применял местные анестетики у пациентов группы риска. Наилучшей стратегией будет сбалансированное обсуждение проблемы с хирургом.

Жировая эмболия изредка может случаться во время хирургических манипуляций в зоне перелома, особенно бедра, голени и плеча. Двумя стадиями легочного поражения являются правожелудочковая недостаточность с последующим развитием ОРДС-подобной картины. Повышают содержание кислорода во вдыхаемой смеси, корригируют правожелудочковую недостаточность (если есть) и, по возможности, обеспечивают быструю стабилизацию перелома. Ценность стероидов сомнительна.

Компартментный синдром

Компартментный синдром есть состояние, серьезно угрожающее потерей конечности, которое может развиться при травме или интенсивной терапии. Тугие, неподатливые фасциальные футляры окружают мышцы, нервы и сосуды конечностей. Когда давление внутри компартментов превышает давление в капиллярах, перфузия падает, что ведет к локальной ишемии мышц и нервов. Если это давление не будет снижено в течение нескольких часов с момента возникновения, возможно развитие необратимых изменений в виде некрозов мышц и контрактур, плюс повреждение нервов и сосудов.

Признаками и симптомами компартментного синдрома являются:

- Боль, в основном над зоной вовлеченного компартмента, усиливающаяся при пассивном напряжении мышц.

- Напряженный отек зоны компартмента, цилиндрическое напряжение фасции и кожи над ней.

- Парестезии в зоне иннервации нервами, проходящими через компартмент.

- В поздней стадии — слабость или паралич конечности.

- Пульс дистальнее зоны поражения обычно есть.

Компартментный синдром следует ожидать при любых повреждениях конечности, с переломом или без, в случаях раздавливания или происшествия с длительным по времени извлечением. Повышение давления может быть следствием кровотечения или отека. Компартментный синдром может возникнуть при открытых переломах, когда декомпрессия компартмента через открытую рану невозможна.

У пациентов без сознания или оглушенных, а также при повреждениях спинного мозга смазанность клинических признаков может затруднять диагноз. В этих ситуациях может быть показано прямое измерение компартментного давления. Эго может быть выполнено при помощи трансдуцера давления (как при инвазивном измерении АД), присоединенного к игле, введенной в подозрительный компартмент. Если давление в компартменте в пределах 30 мм рт. ст. диастолического давления, диагноз считается подтвержденным.

Ослабляют или снимают все повязки, бандажи и шины, циркулярно охватывающие конечность. Если это не приводит к быстрому стиханию симптомов, для спасения конечности потребуется экстренная хирургическая фасциотомия.

Особенности

- Конечность поддерживают на уровне сердца. При подъеме выше этого уровня, возможно критическое снижение перфузионного давления.

- После фасциотомии конечность должна быть шинирована во избежание контрактур, а перелом стабилизирован для предупреждения кровотечений.

Местные блокады и компартментный синдром

Местные или эпидуральную блокады у пациентов с риском развития компартментного синдрома не применяют, так как анальгезия будет маскировать ранние признаки синдрома. Кардинальным симптомом является боль, рано развивающаяся при этом синдроме. Риск особенно высок при переломах голени и предплечья, блокады в этих ситуациях применять не стоит.

Если применению блокады альтернативы нет, например, у пациентов с высоким риском общей анестезии, то компартментный синдром должен быть исключен интраоперационным мониторингом компартментного давления при помощи катетера, заведенного в компартмент.

Источник

Во избежание попадания местного анестетика в просвет сосуда каждый раз перед введением раствора следует подтягивать поршень шприца на себя, а затем повторить аспирацию после поворота иглы вокруг оси на 180грд.

Поскольку в ходе инфильтрационной анестезии расходуется повышенное количество местного анестетика, для ее выполнения рекомендуются наименее токсичные препараты и минимальные концентрации растворов (0,25—0,5% раствор новокаина, тримекаина, лидокаина).

Перед началом анестезии очерчивают операционное поле, в пределах которого осуществляют послойную инфильтрацию тканей.

Инфильтрация из глубины к поверхности предпочтительнее введения от поверхности в глубину еще и потому, что при ней не нарушается анатомическая структура тканей. При длительных сроках операции, чтобы безболезненно ушить кожу, в конце вмешательства ее дополнительно инфильтрируют вблизи краев. Важнейшее правило выполнения местной анестезии состоит в постоянном стремлении получить максимальную степень обезболивания при использовании минимальных объемов и наименее концентрированных растворов.

Неукоснительное следование этому правилу заметно уменьшает частоту различных осложнений (токсические эффекты, аллергические реакции). Особую осторожность следует проявлять при добавлении сосудосуживающих средств и не превышать концентрации адреналина 1 : 200 000.

Рассмотрим технику местной анестезии при операциях и манипуляциях в различных анатомических областях. Слизистые оболочки анестезируют нанесением кисточкой, тампоном либо пульверизатором 4% раствора лидоканна или 5% раствора кокаина. Достигаемый таким способом местноанестезирующий эффект обеспечивает безболезненное выполнение инструментальных исследований, небольших вмешательств в полости носа, на поверхности глаза. К местной анестезии слизистой оболочки полости рта, глотки, гортани прибегают при необходимости интубации больного без выключения сознания.

Однако от местной анестезии отказываются в ургентной практике при наличии «полного желудка» больного, так как выключение защитных рефлексов повышает риск регургитации. Наиболее простым способом анестезии гортани является непосредственное введение местноанестезирующего раствора в просвет трахеи.

Верхнюю лапаротомию можно выполнить под местной анестезией, но лишь когда отсутствуют условия для проведения иных способов обезболивания и при наличии специалистов, владеющих данной методикой. Вначале инфильтрируют 0,25—0,5% раствором местного анестетика подкожную жировую клетчатку по обеим сторонам от белой линии живота на всем протяжении от мечевидного отростка до пупка.

На втором этапе анестезии прокалывают фасцию в нескольких местах и создают под ней депо из 10 мл 1% раствора местного анестетика с добавлением адреналина. На следующем (внутрибрюшинном) этапе необходимо тщательно блокировать основные рефлексогенные зоны и в первую очередь — корень брыжейки. С особой тщательностью раствор местного анестетика вводят повторно субперитонеально на широкой площади не только у краев, но и вдали от операционного разреза.

Следует постоянно контролировать общий расход препарата и не допускать его превышения против рекомендуемых доз, а при ухудшении гемодинамики постоянно вносить поправку в сторону уменьшения общего количества местного анестетика. По нагрузке на основные системы жизнеобеспечения, эффективности блокады ноцицептивной импульсации и обеспечению мышечной релаксации данный способ заметно уступает любому виду общей анестезии.

Местная анестезия для выполнения нижней лапаротомии осуществляется аналогичным способом. Рекомендуется ромбовидная инфильтрация тканей между пупком и лонным сочленением. Общий расход анестетика также не превышает установленных норм плюс сокращение стандартных доз на расстройстве периферической гемодинамики (шок) в 1,5—2 раза (400—500 мг новокаина, 300 мг лидокаина, 250—300 мг тримекаина). Под местной

инфильтрационной анестезией можно выполнить нижнюю лапаротомию с последующими несложными видами интраабдоминальных вмешательств, таких, например, как sectio alta.

Термином «нервная блокада» обозначают временное или продолжительное выключение соматических либо вегетативных нервных путей путем введения растворов местных анестетиков. Различают лечебные, диагностические и прогностические блокады важнейших нервных проводников.

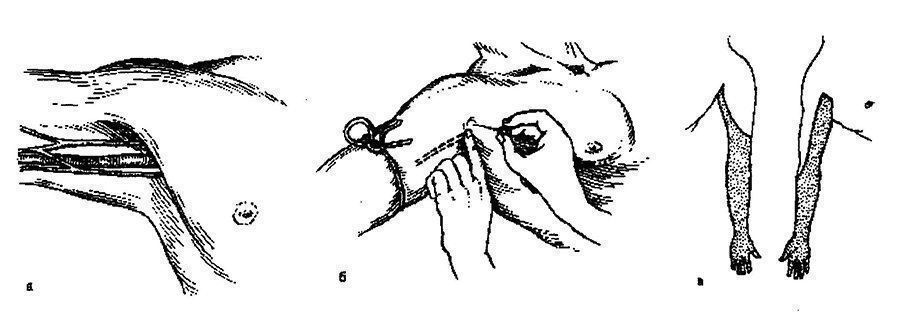

Блокада межреберных нервов

Блокада межреберных нервов (межреберный блок) очень часто применяется для ликвидации боли при множественных переломах ребер и для послеоперационного обезболивания в торакальной хирургии. Вкол иглы производят по линии, параллельной позвоночнику, сбоку от поперечных отростков позвонков, отступив от них примерно на ширину ладони (рис. 1). Кожу перед вколом иглы следует оттянуть в краниальном направлении, иглу провести по нижнему краю ребра.

Рис. 1. Блокада межреберных нервов. а — топографические ориентиры; б — способ введения иглы.

После того как кожу отпускают, конец иглы сам смещается ко внутренней стороне ребра; вводят 0,5—1 % раствор местного анестетика. В итоге вблизи каждого нерва формируется депо местного анестетика в объеме 1 мл его раствора (около 10 мг на каждый межреберный сегмент).

Следует проводить инфильтрацию не только межреберных промежутков, соответствующих поврежденным сегментам, но и по одному интеркостальному нерву в краниальном и каудальном направлениях. Достигаемый с помощью межреберной блокады обезболивающий эффект (при переломах ребер, невралгии) одновременно является мерой устранения ОДН и профилактики пневмонии, что весьма актуально в пожилом возрасте.

Межреберная блокада противопоказана после операции резекции легкого на противоположной стороне. К возникновению осложнений может привести прямое попадание раствора местного анестетика в сосуд, плевральную полость; возможно развитие пневмоторакса.

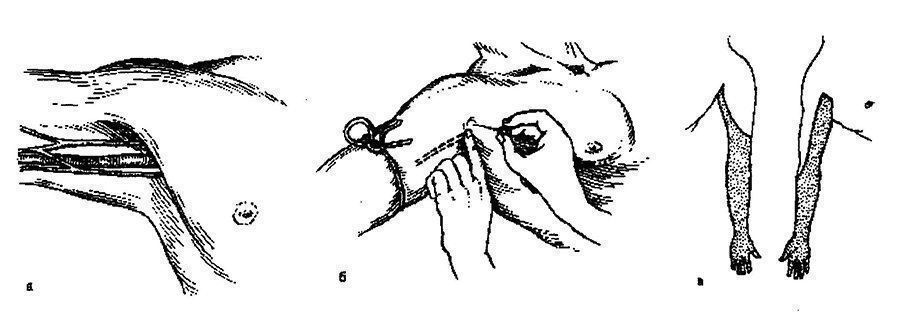

Анестезию плечевого сплетения по Куленкампффу

Анестезию плечевого сплетения по Куленкампффу проводят в положении больного на спине с головой, повернутой в сторону от места блокады. Рука на стороне манипуляции вытянута вдоль туловища. Отметка для вкола иглы производится на коже в точке, где еще ощущается пульсация подключичной артерии. Иглу длиной 5 см проводят в медиальнозаднем направлении на боковые отростки II—III грудных позконков.

До момента, пока игла коснется I ребра, она проходит зону сплетения; в этот момент больной ощущает парестезии. Тогда и следует вводить до 20 мл 1—2% раствора местного анестетика с добавлением адреналина (общая доза анестезирующего агента до 400 мг). Данная методика показана, когда необходимо обеспечить обезболивание верхней конечности и в то же время избежать ишемии.

К противопоказаниям относятся сердечно-сосудистая недостаточность, эмфизема, перенесенная на противоположной стороне резекция легкого. Нередко развивающиеся осложнения в виде пневмоторакса и прямого попадания иглы и раствора анестетика в сосуд побуждают чаще прибегать к блокаде тех же проводников на плече (рис. 2).

Рис. 2. Анестезия плечевого сплетения по Куленкампффу. а — топографические ориентиры; б — способ ввения иглы; в — зона анестезии.

Аксиллярный блок на плече выполняют при отведенной на 90° руке. Пальпаторно определяют место пульсации подкрыльцовой артерии и, отступив от него в сторону, вводят 30 мл 1 % раствора лидокаина с добавлением адреналина.

Во время введения раствора ассистент должен сильно надавливать пальцами на сосудисто-нервный пучок, чем достигается распространение раствора вдоль плеча в краниальном направлении до нервного сплетения. Для достижения той же цели можно использовать жгут. Правильное местоположение иглы удостоверяет передаваемая через нее пульсация артерии. Общее количество затрачиваемого анестетика на блокаду не превышает 300 мг.

Методика обеспечивает хорошее обезболивание при оперативных вмешательствах, выполняемых на уровне до середины плеча. Иногда развивается ишемия, которая сопровождается болезненными ощущениями. Специфических противопоказаний не существует. Однако имеется повышенный риск попадания анестетика в артерию, и поэтому каждый раз перед введением раствора необходимо дважды подтягивать поршень шприца (во второй раз после поворота иглы на 180°), чтобы убедиться в отсутствии крови.

При случайном попадании в артерию иглу немедленно удаляют, а место пункции прижимают на 3 мин. В ходе проведения блокады следует учитывать неглубокое анатомическое расположение сосудисто-нервного пучка (непосредственно под кожей не более 2—3 см) и медленное развитие анестезии (максимум действия на 3-й минуте). Использование бупивакаина увеличивает продолжительность регионарной анестезии до 12 ч.

Приводим также методику блокады надлопаточного нерва. Иглу длиной 5 см вводят на середине лопаточной ости в краниолатеральном направлении. Когда на глубине 1—1,5 см проходят вырезку лопатки, вводят раствор местного анестетика и дожидаются появления колющей боли в плечевом суставе. Блокада показана при изолированных болях в плечевом суставе и при плечеключичном синдроме. Особых опасностей и специфических противопоказаний не существует.

Местная анестезия лучезапястного сустава проводится с использованием 1 % раствора местноанестезирующего препарата с добавлением адреналина. Инъекцию 2 мл смеси производят глубже длинной мышцы ладони и еще по 2 мл раствора вводят по обеим сторонам от его сухожилия.

Затем раствор инъецируют под сухожилие локтевого сгибателя кисти. На уровне проксимальной щели сустава производят кругообразную инфильтрацию тканей 0,5% раствором анестетика в объеме около 10 мл с добавлением адреналина. В итоге блокируются все три нерва этой зоны с их ветвями — локтевой, срединной, лучевой. Эта методика позволяет выполнить любые операции на кисти.

В.Н. Цибуляк, Г.Н. Цибуляк

Источник