Механизмы перелома челюстей

Переломы челюстей. Классификация переломов челюстей.Переломы костей нельзя рассматривать только как повреждение костной ткани, нарушение ее целости и анатомической формы. При современном состоянии учения о травматологии лечат не перелом кости, а травмированный орган. При переломе кости, даже не сопровождающемся нарушением целостности покровных тканей, наблюдается ряд патологических изменений тканей, окружающих поврежденную кость, как-то: травматическая гипертония, нарушение кровообращения, повышенная рефлекторная возбудимость мускулатуры и ряд других изменений, отражающихся на физиологических свойствах поврежденного органа и подлежащих учету врача при лечебных мероприятиях. Поэтому при переломах челюстей различают два момента — патологоанатомический и патофизиологический. Патологоанатомический момент заключается в воздействии внешней силы, превышающей пределы эластичности костей и нарушающей ее непрерывность. В кости, как во всяком твердом теле, действует сила сцепления между молекулами, или так называемое межмолекулярное напряжение. Эта сила имеет определенный предел. Если этот предел превышается вследствие действия внешней силы на кость путем сжатия, растяжения или сдвигания, то связь между молекулами прерывается и получается сплющивание, разрыв или перелом кости. Таков вкратце механизм нарушения анатомической целости кости. Патофизиологический момент заключается в механизме смещения отломков челюсти. Переломы различают в зависимости от этиологии, характера перелома, линии перелома и других признаков. В зависимости от этиологического фактора переломы делятся на травматические и патологические.

Патологический перелом может произойти вследствие болезненного процесса, протекающего в кости (остеомиелит, новообразование, туберкулез, сифилис и т. д.). Так, например, нередко при поражении остеомиелитом нижнечелюстной кости последняя разрушается из-за обширной секвестрации, вследствие чего может произойти самопроизвольный или спонтанный перелом челюсти Переломы бывают также полные и неполные. Полным называется перелом с нарушением непрерывности поврежденной челюсти. К неполным переломам челюстей относятся вдавления, отломы, трещины. Переломы делятся также на закрытые и открытые. При закрытых переломах кожные покровы и слизистая не повреждены. Если же целость внешних покровов нарушена травмирующим агентом или острым краем отломков кости, значит имеется открытый перелом. Открытые переломы всегда инфицированы и характеризуются, как правило, более тяжелой клинической картиной, чем закрытые. Переломы тела нижней челюсти и альвеолярных отростков обеих челюстей почта всегда бывают открытыми, ибо слизистая оболочка, покрывающая кость, очень плотно соединена с надкостницей и в большинстве случаев вместе с переломом кости нарушается целость слизистой оболочки. Огнестрельные переломы челюстей часто бывают оскольчатые и осложненные костными дефектами разной величины. В зависимости от числа отломков переломы бывают одинарные, двойные, тройные и множественные. Д. А. Энтин в зависимости от локализации различает на нижней челюсти срединные переломы, расположенные в области центральных резцов, ментальные или боковые переломы в области клыков или ментальных отверстий, ангулярные (угловые) или антиангулярные — в области угла нижней челюсти или впереди угла челюсти, пришеечные (цервикальные), расположенные в области шейки суставного отростка. На верхней челюсти в зависимости от линии слабости различают три типа переломов, происходящих от механических повреждений и описанных Лефором. Первый тип — неполный поперечный перелом — характеризуется горизонтальным переломом тела верхней челюсти. Линия перелома проходит по нижней линии слабости над альвеолярным отростком и над твердым небом горизонтально назад от нижней части грушевидного отверстия к крыловидному отростку основной кости. Второй тип — полный отрыв верхней челюсти с носовыми костями. Линия перелома проходит через носовые кости, дно глазницы, крыловидный отросток, между скуловой костью и скуловым отростком верхней челюсти. Третий тип — полный отлом верхней челюсти с носовыми и скуловыми костями. Линия перелома, так же как и при втором типе, проходит через корень носа, но в этом случае граница перелома направляется от нижней глазничной щели поперечно через глазницу кнаружи через край орбиты, проходит выше скуловой кости и через скуловую дугу. Переломы третьего типа сопровождаются повреждением основания черепа. И. Г. Лукомский делит переломы верхней челюсти на следующие трупы: переломы альвеолярного отростка, переломы суборбитальные, орбитальные, или суббазальные, и переломы отдельных костей лицевого скелета. В основу своей классификации И. Г. Лукомский кладет близость расположения перелома к основанию черепа. Суборбитальные переломы проходят ниже инфраорбитального отверстия. Они делятся на линейные, дырчатые и оскольчатые. Если линия перелома проходит под основанием или вблизи основания черепа, то переломы называются суббазальными, или орбитальными. Переломы на обеих челюстях могут быть еще разделены на переломы с дефектами и без дефектов костной ткани; переломы в пределах зубного ряда и за пределами зубного ряда; переломы челюстей с зубами, сохранившимися на обоих отломках, с сохранившимися зубами на одном отломке и с беззубыми отломками, и, наконец, могут быть еще комбинированные переломы нижней и верхней челюстей (Б. Н. Бынин). Деление переломов по признаку наличия зубов на отломках имеет большое клиническое значение. Наличие зубов значительно облегчает постановку диагноза и лечение больного. Врач-стоматолог благодаря наличию зубов имеет часто возможность легко и безошибочно без рентгеновского снимка поставить диагноз, определить локализацию перелома, характер смещения и т. д. Еще более важное значение имеет наличие зубов для лечения перелома. Наличие зубов избавляет врача-стоматолога от необходимости прибегать к созданию опорных пунктов в толще кости с целью вытяжения. Они служат сами опорными пунктами для иммобилизации и вправления отломков. – Также рекомендуем “Механизм смещения отломков нижней челюсти. Смещение отломков под влиянием мышц.” Оглавление темы “Устранение аномалий прикуса.”: |

Источник

Механизм смещения отломков нижней челюсти. Смещение отломков под влиянием мышц.

При переломе кости часто наступает смещение отломков, причем это смещение может быть первичное и последующее.

Первичное смещение возникает в результате действия травмирующего агента, преодолевшего молекулярное сцепление между частицами костной ткани.

Величина травмирующей внешней силы равна MV2/2 в которой М—масса, V — скорость движения массы, т. е. травмирующее действие этой силы прямо пропорционально массе и квадрату скорости. Чем больше масса или скорость, тем больше удар. Травма может окончиться переломом кости без смещения или со смещением отломков в зависимости от скорости движения травмирующего агента в момент столкновения с костью. Перелом не осложняется смещением отломков, если скорость при ударе приходит к нулю; если же скорость в момент встречи с костью больше нуля, то перелом осложняется смещением отломков. Смещение может быть и последующим.

Оно может зависеть от неправильного лечения, неправильной транспортировки больного, силы тяжести, а также от тяги мышц. Смещение вследствие тяги мышц особенно часто проявляется при переломах нижней челюсти.

Как уже сказано, перелом кости характеризуется не только анатомическими изменениями, но и расстройством функции, что связано с нарушением физиологического равновесия мышц. Это нарушение вызывается иногда непосредственным воздействием внешней силы на мышцы, т. е. прямым ударом. Но чаще нарушение физиологического равновесия мускулатуры возникает независимо от повреждения мышцы. Оно часто является следствием уменьшения расстояния между пунктами прикрепления мышц в результате перелома кости. Мышцы также травмируются острыми краями раздробленной кости, и, кроме того, в воспалительном очаге вырабатываются химические раздражители, вызывающие ее повышенную рефлекторную возбудимость.

Все эти факторы усиливают сокращение мышцы, и в результате возникает так называемая травматическая рефлекторная гипертония, что и влечет за собой смещение отломков. Однако, если бы проявлялась только сократительная способность мышцы, легче было бы поставить отломки в правильное положение ручным способом, но тут присоединяется другое свойство мышцы— эластическая ретракция, и смещение тогда становится стойким.

Смещение отломков под влиянием мышц.

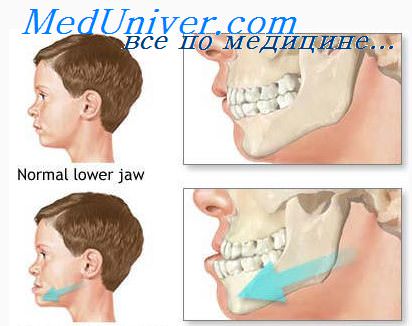

Смещение отломков под влиянием указанных выше причин может наблюдаться при переломе любой кости, но статика и динамика нижней челюсти весьма специфичны и поэтому особенно часто этот патологический признак проявляется при повреждениях нижнечелюстной кости.

Рассматривая взаимоотношение между различными группами жевательных мышц, можно прийти к заключению, что работа одноименных парных мышц при целости нижней челюсти протекает согласованно. При нарушении целости кости вследствие огнестрельного ранения, бытовой или производственной травмы, а также при переломе нижней челюсти из-за патологического процесса четкая работа мышц нарушается. Исчезает двусуставность, нарушается также согласованный антагонизм одноименных мышц, и отломки смещаются.

Зная функции жевательной мускулатуры, можно на основании тяги мышц и характера смещения отломков определить место перелома. При переломе в области фронтальных зубов (срединный перелом) ввиду равномерной тяги одноименных мышц на противоположных сторонах заметного смещения при свежей травме может не наблюдаться. Может только возникнуть некоторый наклон отломков с большим расхождением в нижней части нижней челюсти.

Смещения также может не быть и в том случае, если перелом локализуется в области угла нижней челюсти (угловой перелом) благодаря наличию муфты из мышц-поднимателей, прикрепленных в этом месте.

При одностороннем переломе в области клыка или первого премоляра (ментальный перелом) образуется два неравных отломка — малый и большой. Малый отломок смещается вперед и внутрь под влиянием тяги наружной крыловидной мышцы и вверх под влиянием височной мышцы и других поднимателей. При этом нижний край малого отломка поворачивается кнаружи под влиянием тяги жевательной и челюстно-подъязычной мышц, действующих в данном случае наподобие пары сил.

Дело в том, что в области наружной поверхности угла нижней челюсти прикрепляется жевательная мышца, а в области внутренней поверхности прикрепляются две мышцы: внутренняя крыловидная и челюстно-подъязычная. Внутренняя крыловидная мышца развивает вдвое меньшую силу, чем жевательная, прикреплена в том же месте, что и жевательная, только с другой стороны, и перемещает нижнюю челюсть как кверху, так и внутрь. Поэтому превалирует сила жевательной мышцы, которая тянет нижний край отломков кверху и кнаружи.

– Вернуться в оглавление раздела “Стоматология.”

Оглавление темы “Устранение аномалий прикуса.”:

1. Лечение мезиального прикуса. Лечение первой формы мезиального прикуса.

2. Механизм действия аппаратов косой межчелюстной тяги. Открытый прикус.

3. Лечение открытого прикуса. Тактика лечения открытого прикуса в различные возрастные периоды.

4. Глубокий прикус. Лечение глубокого прикуса.

5. Косой прикус. Лечение косого прикуса.

6. Челюстно-лицевая ортопедия и протезирование. История челюстно-лицевой ортопедии.

7. История отечественной челюстно-лицевой ортопедии. Этапы развития челюстно-лицевой ортопедии.

8. Организационные формы челюстно-лицевой ортопедии. Достижения челюстно-лицевой ортоледии.

9. Переломы челюстей. Классификация переломов челюстей.

10. Механизм смещения отломков нижней челюсти. Смещение отломков под влиянием мышц.

Источник

Лекция 2

Неогнестрельные переломы челюстно-лицевой области.

Неогнестрельные переломы могут локализоваться в области нижней или верхней челюсти, обеих челюстей одновременно или сочетаться с переломами других костей лицевого черепа. Характер медицинской помощи при переломах челюстей зависит от общего состояния пострадавшего, вида ранения и складывается из хирургических, ортопедических и других вмешательств.

При переломах челюстей происходит смещение отломков, обусловленное воздействием ранящего предмета и тягой мышц, прикрепленных к отломку, а также силой тяжести самого отломка.

Нижняя челюсть.

Наиболее употребительной является классификация Б.Д. Кабакова и В.А. Малышева, в соответствии с которой переломы нижней челюсти подразделяют на следующие типы:

1.По локализации.

– Переломы тела челюсти:

– с наличием зуба в щели перелома;

– с отсутствием зуба в щели перелома.

– Переломы ветви челюсти:

– собственно ветви;

– венечного отростка;

– мыщелкового отростка: основания, шейки, головки.

2.По характеру перелома.

– без смещения отломков;

– со смещением отломков;

– линейные;

– оскольчатые.

Травматический перелом нижней челюсти возникает вследствие воздействия на неё силы, которая превышает пластические возможности костной ткани.

Патологический перелом нижней челюсти возникает если челюсть ломается под воздействием усилия, не превышающего физиологического.

Если перелом возникает в месте приложения силы, его называют прямой, если на некотором удалении от места удара – то непрямой или отражённый.

В зависимости от направления щели перелома его подразделяют на продольный, поперечный, косой и зигзагообразный. Кроме того, он может быть крупно- и мелкооскольчатым.

По количеству выделяют одиночные, двойные и множественные переломы. Они могут располагаться с одной стороны челюсти – односторонние или с двух сторон – двусторонние.

Переломы в пределах тела нижней челюсти в пределах зубного ряда всегда открытые, так как слизистая оболочка альвеолярной части неподвижна и в случае смещения отломков разрывается вместе с надкостницей, при этом щель перелома сообщается с полостью рта. Кроме того, если перелом проходит через лунку зуба, то периодонт его частично или полностью разрывается. В этом случае костная рана всегда сообщается с полостью рта через периодонтальную щель.

Переломы ветви нижней челюсти обычно закрытые.

Выделяют четыре механизма перелома нижней челюсти: перегиб, сдвиг, сжатие, отрыв.

При переломах нижней челюсти смещение отломков в большой степени обусловлено мышечной тягой, поскольку в области нижней челюсти прикрепляются все жевательные мышцы и ряд мимических мышц. Направление тяги жевательных мышц представлено на рис. Неогнестрельные переломы нижней челюсти обычно бывают линейными и происходят на типичных участках соответственно местам так называемой слабости челюсти. Эти переломы часто бывают закрытыми.

При смещении отломков плотно связанная с надкостницей слизистая оболочка десны практически всегда разрывается в месте перелома и зона повреждения инфицируется за счет содержимого полости рта.

Верхняя челюсть.

Переломы верхней челюсти относятся к наиболее тяжелым повреждениям. Это обусловлено тем, что верхняя челюсть соединена со многими костями лицевого черепа и основанием мозгового черепа, в связи с чем ее травма нередко сочетается с поражениями кровеносных сосудов и нервов, головного мозга и органов зрения.

В клинической практике большинство врачей используют классификацию, предложенную Ле Фором в 1901 г.:

Первая линия (ЛеФор 1) характеризует повреждение верхней челюсти в виде отделения альвеолярного и небного отростков.

Вторая, или средняя, линия перелома (ЛеФор 2) проходит от переносицы, по внутреннему краю и дну глазницы, по скулочелюстному шву до крыловидных отростков.

Третья линия (ЛеФор 3) свидетельствует об отделении верхнечелюстных, скуловых и носовых костей от мозгового черепа.

Следует отметить, что указанные типы переломов верхней челюсти не всегда бывают симметричными. Кроме того, встречаются изолированные переломы только альвеолярной части челюсти.

Следует отметить, что для составления конкретного плана лечения при переломах челюстей играют роль не только локализация и характер перелома, но и состояние зубов на сохранившихся фрагментах челюстей, отношение линии перелома к мышечной тяге.

Эти признаки учитывает в своей классификации В. Ю. Курляндский (1944), выделяя три группы переломов:

I. Повреждения зубов (верхней и нижней челюстей).

II. Переломы нижней челюсти.

А. По характеру:

одинарные

двойные одно- или двусторонние

множественные

Б. По локализации:

альвеолярного отростка;

подбородочного отдела тела челюсти;

бокового отдела тела челюсти;

угла челюсти;

ветви челюсти (собственно ветви, основания или шейки мыщелкового отростка, венечного отростка).

III. Переломы верхней челюсти:

альвеолярного отростка;

тела челюсти (без перелома носовых и скуловых костей);

тела челюсти с повреждением носовых костей (черепно-мозговое разъединение).

IV. Переломы скуловой кости и дуги:

скуловой кости с повреждением стенок верхнечелюстной пазухи или без;

скуловой кости и дуги;

скуловой дуги.

V. Переломы носовых костей (со смешением или без смещения отломков).

VI. Сочетанные повреждения нескольких костей лица (обеих челюстей, нижней челюсти и скуловой кости и т. п.).

VII. Сочетанные повреждения лица и других областей тела.

Лечение переломов челюстей предусматривает восстановление не только непрерывности челюстных костей, но и нарушенных функций челюстно-лицевой области, а также обеспечение достаточного эстетического эффекта. С целью достижения этих целей необходимо проводить комплексное лечение таких раненых и больных: хирургическое, ортопедическое, терапевтическое, физиотерапевтическое и др.

Первая врачебная ортопедическая помощь. При оказании первой врачебной помощи пострадавшим с переломами челюстей чаще всего используют стандартные транспортные шины. При переломах нижней челюсти применяют стандартную подбородочную пращу, которая соединяется резинками или тесьмой с головной шапочкой, при переломах верхней челюсти — стандартную верхнечелюстную шину, внеротовые стержни которой также соединяются с головной шапочкой. Временное шинирование отломков при наличии на них устойчивых зубов может быть произведено путем их лигатурного связывания. С этой целью скрепляют лигатурой по два крайних зуба с каждой стороны перелома в пределах одной челюсти или связывают их с устойчивыми зубами непораженной челюсти

Специализированная помощь. Шинирование переломов челюстей при наличии естественных зубов чаще всего проводят с помощью шин Тигерштедта. В зависимости от характера перелома и состояния зубных рядов у пострадавшего применяют различные виды проволочных шин Тигерштедта. Так, при переломе в области альвеолярного отростка без смещения отломков и полных зубных рядах используют гладкую алюминиевую шину, В области отсутствующих зубов на шине Тигерштедта может быть создан распорочный загиб. В случае необходимости наложения резиновой тяги изгибают зацепные петли или крючки. С целью смещения отломка в нужном направлении и создания правильных артикуляционных соотношений с противоположным зубным рядом на шине изготавливают наклонную плоскость. Шины можно накладывать на обе челюсти, создавая межчелюстную тягу посредством резиновых колец

Механизм смещения отломков челюстей.

Дата добавления: 2016-12-31; просмотров: 2913 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов

Читайте также:

Рекомендуемый контект:

Поиск на сайте:

© 2015-2020 lektsii.org – Контакты – Последнее добавление

Источник