Механизм переломов черепа

Перелом черепа – это нарушение целостности костей черепа. Чаще его причиной становится тяжелая прямая травма. Патология сопровождается локальной болью в месте повреждения. Остальные симптомы зависят от тяжести травмы, поражения мозговых структур и развития осложнений. Диагностика базируется на жалобах, данных анамнеза и объективного осмотра, результатах рентгенографии, КТ, МРТ и других исследований. Лечение определяется видом перелома и тяжестью черепно-мозговой травмы, может быть как консервативным, так и оперативным.

Общие сведения

Перелом черепа – травматическое нарушение целостности черепа. Обычно сопровождается повреждением мозга и его оболочек, поэтому относится к группе состояний, представляющих опасность для жизни. Тактика лечения зависит от вида перелома черепа и особенностей повреждения мозговых структур и может быть как консервативной, так и оперативной.

Переломы черепа составляют около 10% от всех переломов и около 30% от общего количества тяжелых черепно-мозговых травм и чаще наблюдаются либо у активных людей молодого и среднего возраста, либо у социально неблагополучных граждан (алкоголиков, наркоманов и т. д.). Высокая частота подобных повреждений у первой группы пациентов объясняется их активностью (травмы на производстве, поездки на автомобилях, занятия спортом, в том числе – экстремальным и т. д.). Травмы представителей второй группы чаще связаны с криминалом, либо с несчастными случаями в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Перелом черепа

Причины

Как правило, перелом черепа возникает в результате тяжелых травм: падений с большой высоты, автомобильных аварий, ударов по голове твердым массивным предметом и пр. Выделяют два механизма перелома черепа:

- Прямой. В этом случае кость ломается непосредственно в месте приложения силы,

- Непрямой. Действие удара передается на поврежденную кость с других отделов черепа или других костей скелета.

Переломы свода черепа обычно формируются в результате прямой травмы. При этом кости черепа прогибаются внутрь, а первой повреждается внутренняя пластинка черепной кости. Однако, возможны и непрямые переломы свода черепа, при которых поврежденная кость выпячивается кнаружи.

Переломы основания черепа чаще развиваются вследствие непрямой травмы, например, в результате падения с высоты на ноги и таз (в этом случае травматическое воздействие передается через позвоночник) или в результате падения на голову (при этом удар передается с костей свода на кости основания черепа).

Классификация

Выделяют переломы мозгового и лицевого черепа. Изучение и лечение переломов лицевого черепа представляет собой отдельный раздел медицины, находящийся в ведении челюстно-лицевых хирургов. Лечением переломов мозгового черепа занимаются врачи-нейрохирурги, а в деревнях и небольших городах, не имеющих собственных нейрохирургических отделений – травматологи или хирурги.

Все переломы мозгового черепа подразделяются на две большие группы: переломы свода и основания. Переломы основания в травматологии и ортопедии встречаются относительно редко и составляют около 4% от общего количества черепно-мозговых травм. По своему характеру переломы свода, в свою очередь, делятся на:

- Линейные переломы. Повреждение кости напоминает тонкую линию. Смещение костных фрагментов отсутствует. Такие переломы сами по себе наименее опасны, однако они могут становиться причиной повреждения оболочечных артерий и образования эпидуральных гематом.

- Вдавленные переломы. Кость вдавливается в черепную коробку. Из-за этого может повреждаться твердая мозговая оболочка, сосуды и мозговое вещество, следствием чего становятся ушибы и размозжения мозга, внутримозговые и субдуральные гематомы.

- Оскольчатые переломы. При повреждении образуется несколько осколков, которые могут повреждать мозг и мозговые оболочки, вызывая те же последствия, что при вдавленных переломах.

Переломы основания черепа подразделяются на переломы передней, средней и задней черепной ямки. Возможно также сочетание переломов свода и основания черепа.

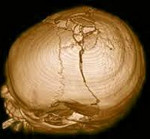

КТ головы (3D-реконструкция). Перелом лицевого черепа (скуловой дуги) и перелом в области лобно-скулового шва.

Симптомы перелома черепа

Перелом свода черепа

При повреждениях свода черепа обнаруживается рана или гематома волосистой части головы. В области перелома могут иметься видимые или выявляемые при ощупывании вдавления. Следует учитывать, что при линейных переломах такие вдавления отсутствуют. Общие симптомы зависят от тяжести травмы и степени повреждения мозговых структур. Возможны любые нарушения сознания, от его кратковременной потери в момент травмы до комы. При поражении мозга и черепных нервов возникают нарушения чувствительности, парезы и параличи. Может развиваться отек мозга, сопровождающийся тошнотой, рвотой, распирающими головными болями, нарушением сознания и появлением очаговой симптоматики. При сдавлении ствола мозга отмечаются нарушения дыхания и кровообращения, а также угнетение реакции зрачков.

Обычно выявляется закономерность: чем тяжелее черепно-мозговая травма, тем сильнее выражено нарушение сознания. Однако из этого правила есть исключение – внутричерепная гематома, для которой характерен период просветления, сменяющийся потерей сознания. Поэтому удовлетворительное состояние больного не стоит расценивать, как свидетельство отсутствия или незначительной тяжести травмы.

Еще один фактор, который необходимо принимать во внимание – пациенты с переломом черепа нередко находятся в состоянии алкогольного опьянения, которое может затруднять диагностику. Поэтому объективные подтверждения травмы головы (ушибы, раны, гематомы) и свидетельства очевидцев в таких случаях должны становиться поводом для направления больного на немедленное обследование в специализированное отделение.

Перелом основания черепа

При переломах основания черепа симптоматика зависит от сопутствующего повреждения мозга. Кроме того, выявляются признаки, характерные для повреждения определенной черепной ямки. О переломе передней черепной ямки свидетельствует симптом «очков» – кровоизлияния в клетчатку вокруг глаз и истечение спинномозговой жидкости с примесью крови из носа. Иногда наблюдается экзофтальм (выпучивание глаз вследствие кровоизлияния в клетчатку, расположенную позади глаза). При повреждении воздухоносных полостей может выявляться подкожная эмфизема.

Перелом средней черепной ямки сопровождается истечением спинномозговой жидкости из слуховых проходов и образованием кровоподтека на задней стенке глотки. Для перелома задней черепной ямки характерны тяжелые расстройства дыхания и кровообращения (свидетельство повреждения ствола мозга) и кровоподтеки в области сосцевидного отростка (костного выступа за ухом). Следует учесть, что симптом «очков» и кровоподтеки в область сосцевидного отростка появляются не сразу, а через 12-24 часов после травмы.

Диагностика

Перелом черепа положено исключать у всех пациентов с черепно-мозговой травмой. Врач опрашивает больного, выясняя обстоятельства травмы, оценивает его общее состояние, проводит неврологическое обследование (оценивает чувствительность и силу мышц, проверяет рефлексы и т. д.). В ходе осмотра он проверяет состояние зрачков (реакция на свет, равномерность, ширина), наличие или отсутствие отклонения языка от средней линии и равномерность оскала зубов, а также измеряет пульс, чтобы выявить брадикардию, характерную для черепно-мозговой травмы.

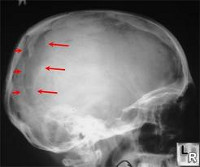

Обязательно выполняется обзорная рентгенограмма черепа в двух проекциях, а при необходимости – и в специальных укладках. Назначается компьютерная томография черепа и магнитно-резонансная томография (МРТ головного мозга).

На аксиальной КТ в костном окне определяется перелом затылочной кости со смещением отломков

Существует ряд объективных обстоятельств, затрудняющих диагностику переломов черепа, в том числе – тяжелое состояние больного, из-за которого невозможно провести ряд исследований, особенности строения черепа из-за которых на обзорных снимках повреждение костей основания выявляется менее чем у 10% пострадавших и т. д. Поэтому диагноз перелома черепа в ряде случаев выставляется на основании клинической картины и в последующем, после улучшения состояния больного, подтверждается данными объективных исследований.

Лечение перелома черепа

Первая помощь

Всех пациентов с черепно-мозговой травмой необходимо немедленно доставлять в стационар. На этапе первой помощи больного укладывают в горизонтальное положение. Если пострадавший находится в сознании, его кладут на спину. Пациентов в бессознательном состоянии укладывают вполоборота. Для создания такого положения под спину с одной стороны можно подложить небольшие подушки или верхнюю одежду. Голову больного поворачивают в сторону, чтобы при рвоте он не захлебнулся рвотными массами.

Голове создают покой, используя подручные средства: одежду, подушки или валики. Останавливают кровотечение, накладывая на рану давящую повязку. К месту травмы прикладывают холод. Проверяют проходимость дыхательных путей, при необходимости устраняют западение языка, освобождают дыхательные пути от рвотных масс и т. д. По показаниям вводят аналептики (цитизин, диэтиламид никотиновой кислоты) и сердечные гликозиды.

Консервативная терапия

На этапе стационара лечение переломов черепа чаще консервативное, операции проводят по строгим показаниям. Консервативную терапию назначают пациентам с переломами основания черепа, закрытыми переломами свода черепа, субарахноидальными кровоизлияниями, сотрясением и ушибом головного мозга. Всем больным показан постельный режим, длительность которого зависит от тяжести травмы, и гипотермия головы (используются пузыри со льдом). Проводится дегидратационная терапия, назначаются антибиотики и обезболивающие. При переломах основания черепа выполняются повторные люмбальные пункции либо накладывается люмбальный дренаж.

Тактика лечения в каждом конкретном случае определяется тяжестью и особенностями черепно-мозговой травмы. Так, при сотрясениях головного мозга пациентам назначают вазотропные и ноотропные препараты. При ушибах мозга спектр лечебных мероприятий расширяется и включает в себя не только средства для улучшения мозгового кровотока и энергообеспечения мозга, но и метаболическую и противовоспалительную терапию и т. д. В восстановительном периоде применяют ноотропные препараты и лекарственные средства для улучшения мозговой микроциркуляции (циннаризин, винпоцетин).

Хирургическое лечение

Хирургическое лечение может потребоваться при тяжелых переломах черепа, особенно – вдавленных. Под общим наркозом выполняется трепанация, в ходе которой врач создает отверстие в черепе, удаляет из мозга внедрившиеся осколки, инородные тела и разрушенные ткани. Образование внутричерепных гематом в подавляющем большинстве случаев является показанием для срочной операции, в процессе которой хирург удаляет скопившуюся кровь, промывает полость, выявляет и устраняет источник кровотечения.

Показанием к хирургическому вмешательству при переломах основания черепа в остром периоде может стать повреждение лицевого или зрительного нерва, а в отдаленном – продолжающееся истечение спинномозговой жидкости из ушных проходов или носовых ходов. Прогноз при переломах черепа зависит от тяжести черепно-мозговой травмы. Возможно как полное восстановление, так и тяжелые последствия, становящиеся причиной инвалидности больного.

Источник

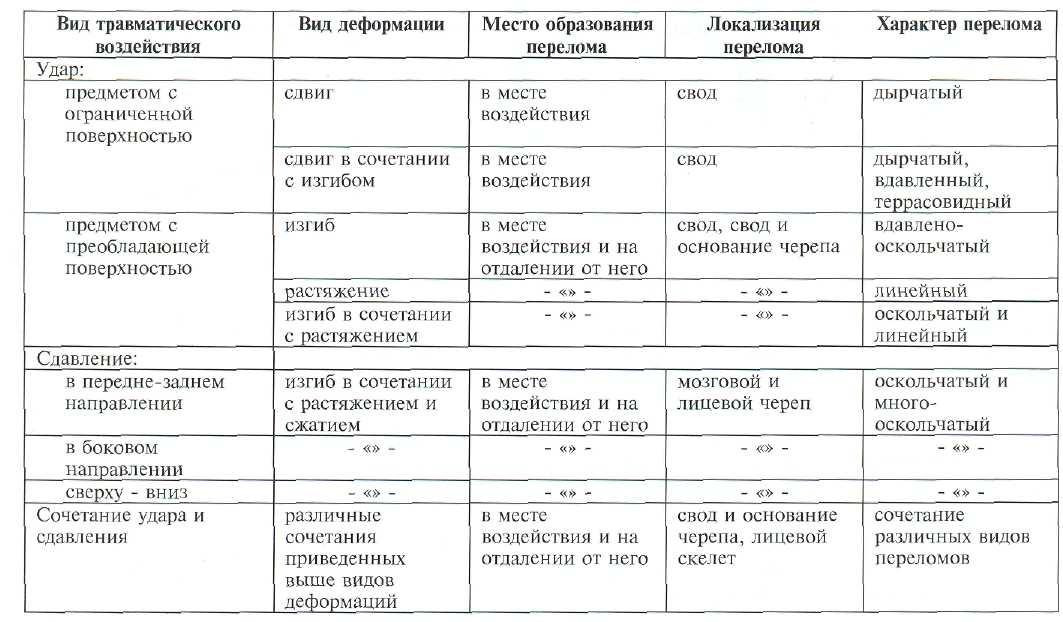

мирующего

предмета (отдаленные, конструкционные

переломы), что обусловлено конструкционными

особенностями костного комплекса

головы (схема

34-1). Если локальные переломы черепа

связаны главным образом с его местной

деформацией, то

отдаленные переломы — с общей. С точки

зрения

законов механики [4, 7], основными видами

деформаций

черепа, приводящих к формированию

переломов,

являются: сдвиг (срез), изгиб (уплощение),

сжатие, растяжение (разрыв) или их

сочетание

(табл. 34-1).

Характер

перелома черепа зависит от нескольких

причин, основными из которых являются

свойства

травмирующего предмета и особенности

его воздействия

[11, 16 — 18, 27].

Вследствие

ударного воздействия тупого предмета

с ограниченной ударяющей (контактной)

поверхностью

под прямым углом формируются прямые

дырчатые переломы; фрагмент кости

смещается

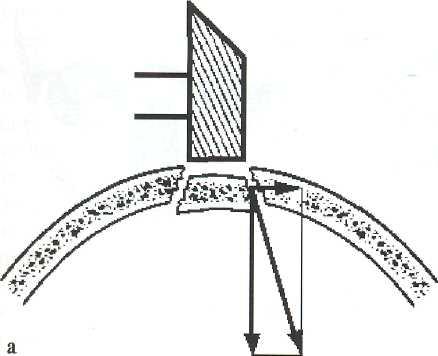

внутрь полости черепа (рис. 34-4, а).

Поверхность

этого фрагмента в определенной степени

отражает

форму и размеры травмирующего предмета,

что свидетельствует об его экспертном

значении

как вещественного доказательства.

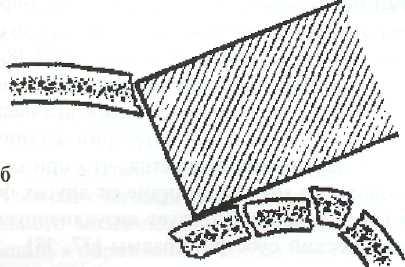

Когда

направление удара не строго

перпендикулярно,

а под более острым углом, вследствие

не-

равномерного

воздействия ограниченной поверхности

травмирующего предмета костные отломки

располагаются

в черепе ступенеобразно, формируются

террасовидные переломы (рис. 34-4, б).

Отломок,

наиболее глубоко погруженный в полость

черепа,

указывает на место первичного соударения.

Предметы

со сферической поверхностью обычно

причиняют оскольчатьге повреждения

костей, образованные

линейными радиально направленными

трещинами и ограничивающей их циркулярной

трещиной,

с погружением компактного костного

вещества

в губчатое и образованием вдавления,

напоминающего

по форме часть сферы. От воздействия

предметов с трехгранным углом в костях

черепа

остаются характерные повреждения в

виде костных

отломков, формирующих трехгранную

пирамиду,

вершиной направленную внутрь полости

черепа.

Предметы

с ребром и предметы с цилиндрической

ударяющей поверхностью в типичных

случаях

вызывают переломы в виде двух (или

более) отломков, ограниченных двумя

(или более) дуговидными выпуклыми

кнаружи и одной, расположенной

продольно, трещинами. Соответственно

продольной

трещине, края отломков погружены в

полость

черепа.

578

Принципы

судебно-медицинской экспертизы при

черепно-мозговой травме

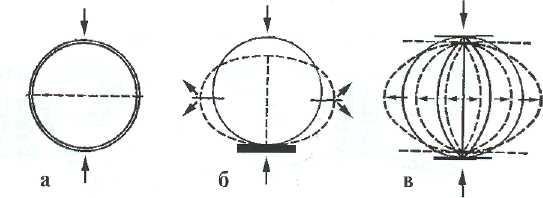

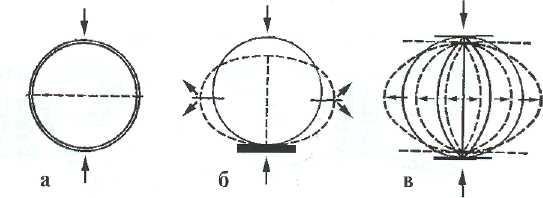

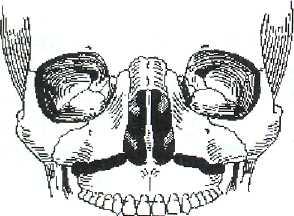

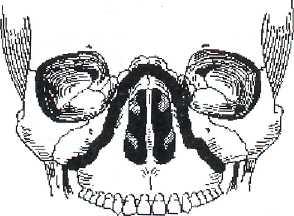

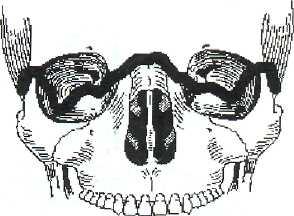

Рис.

34-5. Механизм образования “паутинообразного”

перелома свода

черепа, а – направление воздействия

травмирующего фактора;

б – образование отдаленной циркулярной

(экваториальной)

трещины; в – образование отдаленных

радиальных (меридиональных)

трещин.

Рис.

34-4. Механизм образования дырчатого (а)

и террасовид-ного

(б) перелома основания черепа

Отличительной

особенностью всех вышеперечисленных

переломов черепа является то, что все

они

в своем происхождении связаны только

с местной деформацией черепа, то

есть они образовались

в зоне приложения травмирующего

предмета. В

отличие от них переломы, возникающие

вследствие

воздействия тупого предмета с

преобладающей

(широкой) поверхностью, формируются

вследствие

как местной, так и общей деформации

черепа.

Такие многооскольчатые, нередко

вдавленные,

переломы носят названия «паутинообразных»

и

как бы состоят из 4 видов трещин: местных

радиальных

(от «уплощения») и циркулярной (от

«перегиба»),

отдаленных меридиональных (от «распора»

и «растрескивания») и экваториальной

(от «сгиба»)

трещин (рис. 34-5).

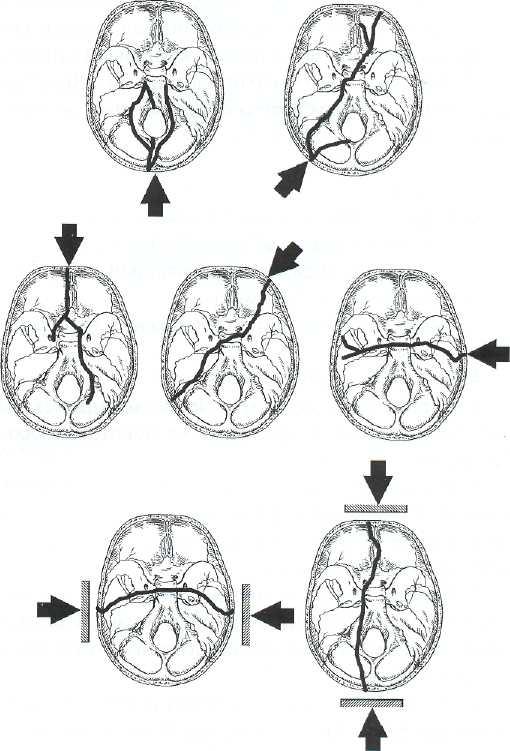

Траектория

переломов основания черепа зависит

от точки приложения и направления

воздействия

травмирующей силы (рис. 34-6). В

топографическом

отношении переломы основания мозгового

черепа чаще возникают при ударном

воздействии в

затылочную область, а при ударах в

лобную область

преимущественно формируются переломы

свода

черепа. При внешнем воздействии на

череп

Рис.

34-6. Наиболее характерные варианты

переломов костей основания

черепа

во

фронтальном направлении, перелом

одинаково часто определяется как в

костях свода, так и основания

[II].

Переломы

костей лицевого скелета имеют некоторые

отличия (рис. 34-7) [11,

27]. Они также имеют

местный и отдаленный характер.

В

прямой связи с переломами свода и

основания мозгового

черепа находятся повреждения вещества

579

Клиническое

руководство по черепно-мозговой травме

Рис.

34-7. Основные варианты переломов лицевого

скелета (по типу Ле Фор I

(а), Лс

Фор II

(б) и Ле

Фор III

(в).

головного

мозга, тогда как переломы лицевого

скелета

(так называемая черепно-лицевая травма)

сочетаются

с подоболочечными кровоизлияниями,

преимущественно

субарахноидальными [20, 27] и при

определенных условиях с аксональным

повреждением

мозга [28, 36, 38].

Экспертное

значение переломов черепа столь же

многогранно,

как и повреждений мягких покровов

головы.

Переломы черепа позволяют установить:

Факт механической

травмы головы.

Вид,

форму и размеры ударяющей поверхно

сти

травмирующего предмета.Место

и направление приложения травмиру

ющей

силы.

Механизм травмы

головы.

Вместе

с тем, в аспекте судебно-медицинского

значения

переломы черепа имеют некоторые

особенности:

В

отличие от повреждений мягких

покровов

головы,

по характеру перелома черепа можно

су

дить

о силе и числе травматических

воздействий

травмирующего

предмета.Переломы

черепа практически всегда сочета

ются

с повреждениями головного мозга и

объяс

няют закономерности

возникновения контузион-

ных

очагов [22].В

настоящее время в судебно-медицинской

практике

для решения вопроса о давности

ЧМТ

недостаточно

используются критерии сроков

и

особенностей

заживления перелома. В литературе

по

этому вопросу имеются лишь единичные

рабо

ты, основанные, главным

образом, на данных рен

тгенологических

исследований [13, 26]. Линейные

переломы

затылочной кости срастаются медлен

нее,

чем соответствующие переломы других

кос

тей

мозгового черепа [26]. Прямой

зависимости

между

сроком заживления переломов, их

локали

зацией

и выраженностью неврологических

симп

томов

в отдаленных периодах травмы черепа

не

наблюдается.

Внутричерепные

повреждения — положены в основу

клинической классификации ЧМТ и являются

главными

морфологическими субстратами,

определяющими

тяжесть состояния, неврологическую

симптоматику,

тактику лечения и исходы ЧМТ [8, 9].

Одной

из форм повреждения головного мозга

является сотрясение головного мозга.

До настоящего

времени относится к категории

клинического

диагноза, так как считается, что при

сотрясении

головного мозга в отличие от других

форм повреждений

мозга отсутствует визуализируемый

морфологический

субстрат травмы [37, 38].

В

клиническом отношении сотрясение

головного

мозга проявляется легкой общемозговой,

полу-шарной

и стволовой симптоматикой. В

патоморфо-логическом отношении

сотрясение мозга представлено

ультраструктурными функциональными

изменениями

проводящих систем, главным образом, в

виде

набухания мембран синаптического

аппарата нейронов,

истощения синаптических контактов.

Вопрос

о механизме причинения сотрясения

мозга

до настоящего времени остается открытым;

отдается

предпочтение ротационному смещению

мозга

в полости черепа с формированием

срезывающих

и тензионных напряжений, незначительных

по

величине и равномерно концентрирующихся

во всех отделах головного мозга. Однако

эта позиция имеет

лишь экспериментальное и теоретическое

обоснование.

Не исключается и возможность развития

сотрясения мозга при контактном

(ударном) механизме

травмы головы, сопровождающемся

эффектом

ударной волны и поступательным смешением

мозга в полости черепа [27, 39, 40].

Экспертное значение

сотрясения головного мозга следующее:

Оно

свидетельствует о факте механической

травмы

головы.Позволяет

ориентировочно установить давность

травмы

головы по срокам регрессии неврологичес

кой

симптоматики.

580

Принципы

судебно-медицинской экспертизы при

черепно-мозговой травме

3.

3.

Сотрясение головного мозга считается

наиболее

легкой формой ЧМТ. Вместе с тем, из

литературы известны случаи внезапной

смерти пострадавших

при резком сотрясении тела, которые

интерпретировались

как генерализованная дискомп-лексация

ЦНС на аксональном и синаптическом

уровнях.

Ушиб

головного мозга в соответствии с

клинической

классификацией ЧМТ делится на три

степени

тяжести (легкую, среднюю и тяжелую).

Отличается

различной степенью выраженности

полушар-ных

и стволовых нарушений на фоне общемозговых

и оболочечных симптомов.

В

отличие от сотрясения мозга церебральная

контузия

характеризуется наличием визуализируемого

морфологического субстрата, который

в зависимости от кинетических и

динамических параметров ударного

воздействия варьирует от точечных

кровоизлияний, занимающих поверхностные

слои

одной-двух извилин, — до грубого

разрушения

одной или нескольких долей мозга с

полной утратой

их анатомической структуры.

В

основе очаговых контузионных повреждений

головного

мозга лежит ударный механизм, приводящий

к образованию контактных и инерционных

сил значительной величины и короткой

продолжительности (схема 34-2).

Контактным силам

приписываются

два характерных механических эффекта

в черепе и мозге: деформация черепа и

волны

колебания. В сочетании они обуславливают

развитие

срезывающих и компрессионных напряжений

(рис. 34-8) и изменений внутричерепного

давления

с возникновением кавитации.

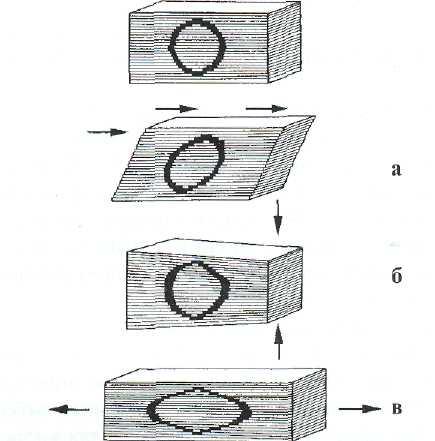

Рис.

34-8. Схематическое изображение деформации

ткани мозга при

срезывающих (а), сжимающих (б) и тензионных

(в) напряжениях.

Схема 34-2

Связь между механизмами травмы головы

и физическими краниальными

(интракраниальными) эффектами

581

Источник