Механизм перелома шейного отдела позвоночника

Перелом шейного отдела позвоночника – нарушение целостности одного или нескольких шейных позвонков в результате травматического воздействия. Возникает вследствие удара, падения на голову, резкого сгибания или разгибания шеи. Проявляется болями в шее, ограничением движений и спастическим напряжением мышц. Часто выявляется неврологическая симптоматика различной степени выраженности. Диагноз выставляют на основании данных рентгенографии, при необходимости дополнительно назначают КТ и МРТ. Лечение чаще консервативное, при повреждении спинного мозга требуется операция.

Общие сведения

Переломы шейных позвонков составляют около 30% от общего количества переломов позвоночника. При этом в 40-60% случаев наблюдается повреждение спинного мозга той или иной степени тяжести. Около 30% пациентов с такими переломами гибнут на месте вследствие шока, а также тяжелых нарушений дыхания и сердечной деятельности, обусловленных повреждением нервных структур. Основная часть пациентов с переломами шейного отдела позвоночника – активные люди молодого и среднего возраста.

Причиной травмы обычно становится падение на голову с высоты, ныряние в воду в недостаточно глубоких местах, резкое сгибание (реже – разгибание) шеи при внезапном торможении транспорта или удар головой о крышу автомобиля при движении по плохой дороге. Чаще всего выявляются компрессионные переломы IV, V и VI позвонков, однако наиболее тяжелые последствия возникают при переломах I и II позвонков. Лечение переломов шейного отдела позвоночника осуществляют травматологи.

Перелом шейного отдела позвоночника

Перелом атланта

I шейный позвонок (атлант) имеет вид кольца и является своеобразным «основанием», на котором держится голова. Своими вогнутыми поверхностями он сочленяется с выпуклыми мыщелками затылочной кости, образуя сустав с тонкими хрящевыми поверхностями, капсулой и связками. Между затылочной костью и I шейным позвонком нет толстой хрящевой прокладки (межпозвонкового диска), поэтому при ударе головой травмирующая сила передается на атлант без амортизации.

Мыщелки затылочной кости вдавливаются в кольцо атланта, при этом, в зависимости от выраженности и оси приложения травмирующей силы может возникать несколько видов переломов. Перелом передней дуги – изолированное повреждение переднего полукольца, может сопровождаться более или менее выраженным смещением отломков. Перелом задней дуги – изолированное повреждение заднего полукольца, обычно устойчивое, без существенного смещения и сдавления нервов. Переломы боковых масс – нарушение целостности центральных отделов кольца, сопровождающееся снижением высоты позвонка.

Самым тяжелым повреждением атланта является «лопающийся» перелом или перелом Джефферсона, при котором целостность кольца атланта нарушается сразу в четырех точках. Существуют также варианты «лопающегося» перелома, при котором происходит взрывное повреждение либо передней, либо задней дуги атланта или параллельные переломы задней и передней дуг. Травма атланта может быть изолированной или сочетаться с повреждением II шейного позвонка и других позвоночных сегментов.

Пациента беспокоит чувство нестабильности шеи, боли в шее, темени и затылке, возможна потеря чувствительности в теменной и затылочной области. Больной придерживает голову руками. При повреждении или сдавлении нервных структур выявляется неврологическая симптоматика. Рентгенография I шейного позвонка в специальной проекции (через рот) позволяет подтвердить нарушение целостности атланта и оценить степень смещения дуг. При необходимости дополнительно назначают КТ. Больных с подозрением на повреждение спинного или продолговатого мозга осматривает нейрохирург или невролог.

Перелом аксиса

II шейный позвонок (аксис) также имеет форму кольца. В передних отделах этого кольца находится массивный костный вырост, называемый зубом. Зуб соединяется с задней поверхностью атланта, образуя сустав Крювелье. Кроме того, атлант и аксис сочленяются между собой при помощи широких и плоских симметрично расположенных суставных поверхностей. Из-за особенностей строения верхних отделов позвоночника при травмах обычно страдает зубовидный отросток. Могут выявляться переломы зуба трех типов. Первый тип – отрывное повреждение верхушки зуба, редко встречающийся стабильный перелом. Второй тип – повреждение узкой части зуба, нестабильный перелом, наблюдается более чем в 50% случаев. Третий тип – повреждение основания зуба, в 20% случаев сопровождается неврологическими нарушениями.

С учетом степени смещения атланта и выраженности симптоматики выделяют три степени перелома зубовидного отростка. При первой степени смещение отсутствует, больной предъявляет жалобы на неприятные ощущения в области шеи и незначительные боли при движениях головы. При второй степени атлант и отломок зуба смещаются кпереди, а задняя часть I позвонка сдавливает спинной мозг. Возможна потеря сознания во время травмы или через некоторое время после нее, выявляется неврологическая симптоматика – от незначительных нарушений чувствительности до парезов и параличей. При третьей степени из-за значительного смещения обычно возникают тяжелые повреждения нервных структур, несовместимые с жизнью.

Следует учитывать, что ложное благополучие при переломах первой степени может провоцировать недооценку тяжести повреждения (как врачом, так и самим пациентом). Больной свободно передвигается, поворачивает голову, трясет головой и т. д. При таких движениях иногда возникает резкое смещение атланта и внезапная компрессия спинного мозга, сопровождающаяся острой компрессионной миелопатией и резким ухудшением состояния пациента. С учетом этого обстоятельства все переломы аксиса следует рассматривать как потенциально опасные повреждения.

Для подтверждения диагноза выполняют рентгенографию в двух проекциях: боковую и через рот. При неопределенных результатах возможно проведение функциональных снимков (с максимальной осторожностью и в присутствии врача), однако более безопасным и информативным методом исследования является аксиальная КТ с фронтальной и сагиттальной реконструкцией. При неврологических нарушениях назначают консультацию невропатолога или нейрохирурга.

КТ шейного отдела позвоночника. Поперечный перелом С2 без смещения отломков.

Переломы нижних шейных позвонков

Компрессионные и раздробленные переломы шейного отдела позвоночника в большинстве случаев возникают при форсированном сгибании шеи (сгибательные переломы). Реже встречаются повреждения вследствие резкого разгибания шеи (разгибательные переломы). Пациенты жалуются на боли в шейном отделе позвоночника. Движения ограничены. Определяется спастическое сокращение и напряжение мышц шеи. Пальпация остистого отростка сломанного позвонка болезненна.

В отдельных случаях (при разрыве связок между остистыми отростками) выявляется искривление линии остистых отростков в виде штыка или молнии. Данный признак свидетельствует о нестабильности перелома. Компрессионные переломы обычно не сопровождаются повреждением спинного мозга, при этом может наблюдаться нерезко выраженная неврологическая симптоматика, обусловленная отеком пораженной области. При повреждении спинного мозга (чаще возникает при раздробленных переломах и переломовывихах) неврологические нарушения выражены более ярко, в тяжелых случаях выявляется тетраплегия, нарушение акта дефекации и мочеиспускания.

Особенно тяжелыми повреждениями являются переломовывихи шейных позвонков, которые также обычно возникают вследствие резкого сгибания головы. При переломовывихах часто обнаруживаются одновременные повреждения нескольких позвонков, переломы дужек, остистых и суставных отростков, чаще возникают полные параличи и потеря чувствительности. Возможен летальный исход сразу после повреждения, через несколько часов или несколько суток. В последнем случае причиной смерти становятся нарушения дыхания, отек легких и другие осложнения.

Решающее значение при постановке диагноза имеет рентгенография шейного отдела позвоночника. Особенно информативен боковой снимок, на котором может выявляться компрессия (снижение высоты передних отделов позвонка) и увеличение промежутка между остистыми отростками сломанного и вышележащего позвонков. В сомнительных случаях назначают КТ позвоночника в шейном отделе, для оценки состояния мягкотканных структур используют МРТ позвоночника. При наличии неврологических нарушений показана консультация нейрохирурга или невропатолога.

Лечение

В большинстве случаев при переломах шейных позвонков показано консервативное лечение. Пациентов госпитализируют в травматологическое отделение. При неосложненных переломах без смещения проводят иммобилизацию с использованием воротника по типу Шанца, гипсового корсета или жесткого воротника сроком до 4 месяцев. При наличии смещении и опасности повреждения спинного мозга применяют вытяжение петлей Глиссона в сочетании с корректирующими подушками или валиками.

При сгибательных переломах подушку под голову не кладут, под плечи подкладывают валик. При разгибательных повреждениях используют две подушки, подложенные под голову пациента, после устранения компрессии подушки убирают. Через 15-30 суток вытяжение снимают и накладывают жесткий воротник или гипсовый полукорсет сроком на 3-4 месяца. Больным назначают обезболивающие, физиотерапевтические процедуры и лечебную гимнастику.

Хирургические вмешательства проводят при нестабильных переломах и переломовывихах шейных позвонков (особенно в сочетании со сдавлением или повреждением спинного мозга), оскольчатых компрессионных переломах, а также при неэффективности консервативного лечения. Для фиксации позвонков применяют ламинарные контракторы, трансартикулярные фиксаторы или пластины. В послеоперационном периоде назначают антибиотики, анальгетики, ЛФК, массаж и физиопроцедуры, в последующем проводят реабилитационные мероприятия.

Источник

В судебно-медицинской и травматологической литературе имеется много работ, посвященных повреждениям позвоночника, в частности его шейного отдела. Переломы шейного отдела позвоночника встречаются при ударах тупыми предметами, при транспортной травме, падениях с высоты и т. д. Однако в большинстве приведенных работ авторы не учитывали биомеханические свойства позвоночника, в связи с чем рекомендации в отношении установления механизма травмы оказались неполными.

Поэтому задачей нашей работы было изучение биомеханических свойств шейного отдела позвоночника, выяснение закономерностей формирования переломов в зависимости от вида внешнего воздействия, положения тела и отдельных его частей в момент травмы, а также установления морфологических признаков переломов, характеризующих конкретный механизм. Для этого использовали комплекс методов: морфологический, электротензометрический, морфометрический, непосредственной микроскопии и эксперименты на биоманекенах.

Исходным положением считали, что позвоночник является кинематической цепью с большим количеством степеней свободы.

Известно, что топография силовых напряжений при внешнем воздействии на анатомические отделы, состоящие из комплекса костей, зависит не только от строения и свойств костной ткани, но и от геометрической формы всего объекта.

При продольном воздействии самыми напряженными участками в шейном отделе, по данным электротензометрии, являются верхние и нижние позвонки. При возрастании нагрузки увеличивается шейный лордоз и наибольшее напряжение перемещается в область тел пятого и шестого позвонков, а также остистых отростков С2,3,5.

Изменение положения шейного отдела приводит к изменению топографии напряжений.

Так, при разгибательном положении наибольшее напряжение приходится на тела позвоночников С4,5,6 и на остистые отростки С3,4.

В тех же условиях, но при сгибательном положении позвоночника напряжения концентрируются преимущественно в его нижнем отделе на передней поверхности тел позвонков.

В момент действия силы по оси позвоночника тела позвонков и отдельные их фрагменты испытывают сложное сочетание различных видов деформации. Позвоночный столб в результате этого воздействия изменяет свое первоначальное положение и теряет динамическую устойчивость. Известно, что потеря устойчивости в большей степени развивается в тех стержневых конструкциях, которые имеют наибольшую длину

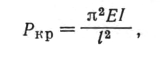

Если шейный отдел позвоночника рассматривать с точки зрения учения о сопротивлении материалов как стержень с точкой фиксации в области грудного позвонка, то для определения критической силы, деформирующей исследуемый объект, можно использовать формулу Эйлера:

где Е — модуль упругости, который характеризует свойства материала объекта; I — момент инерции сечения, квалифицирующий прочность стержня как геометрическую характеристику относительно какой-либо оси; l — длина стержня.

Из формулы следует, что с увеличением длины критическая сила возрастает по квадратичным законам.

Таким образом, следовало ожидать, что с увеличением длины шейного отдела позвоночника критическая сила, необходимая для его разрушения, будет уменьшаться пропорционально квадрату его длины.

Длина шейного отдела позвоночника в наших наблюдениях колебалась от 11 до 17 см. .

Установили, что с возрастанием длины шейного отдела напряженность увеличивается именно в тех участках, в которых и ранее концентрировались напряжения. Наибольшая величина силовых напряжений зарегистрирована в комплексах с длиной более 13 см, т. е. более длинный шейный отдел требует для нарушения его целости меньше энергии, чем короткий.

Для выяснения закономерностей образования переломов шейного отдела, обусловенных падением на голову с высоты, провели эксперименты на биоманекенах. Высота падения была постоянной. Перед соударением голове придавали различные, но строго определенные положения, соответствующие сгибательному, разгибательному и боковому положениям позвоночника. Учитывали также такие индивидуальные особенности: форму черепа и длину шейного отдела позвоночника.

Эксперименты позволили выявить закономерную зависимость повреждений черепа и позвоночника от формы черепа и длины шейного отдела.

Поскольку череп соединен с позвоночником шарнирно, то смещение черепа относительно позвоночника невелико. Это способствует тому, что сила, действующая на стержень с определенным эксцентриситетом, вызывает потерю устойчивости. С другой стороны, оказалось, что при черепах неодинаковой формы возникает различной степени эксцентриситет. Более значительно это выражено при долихоцефалической форме. Если с долихоцефалической формой черепа сочетается большая длина шейного отдела, то изгибающий момент резко возрастает.

Таким образом, в работе удара (при падении с высоты на голову) одномоментно участвуют две деформируемые системы: череп и позвоночник. Разрушение одной из этих систем оказывает определенное амортизирующее влияние на другую систему.

При брахицефалической форме черепа (при любом положении головы) с длиной шейного отдела до 13 см отмечались переломы костей свода и основания черепа, которые всегда были обширны и локализовались на своде в зоне соударения, а на основании распространялись на 2, а иногда и 3 черепно-мозговые ямки.

Аналогичную картину отмечали в экспериментах с долихо- и мезоцефалической формами черепа и длиной шейного отдела до 13 см.

Если длина шейного отдела позвоночника превышала 13 см, то при брахицефалической форме черепа повреждения локализовались именно в шейном отделе, а при долихо- и мезоцефалической формах наряду с повреждениями позвоночника возникали строго локальные переломы костей свода черепа в точках соударения с покрытием, редко переходящие на основание.

Если местом соударения были теменные области, то в момент удара возникало незначительное сгибание головы кпереди и сгибающий момент передавался на верхние шейные позвонки. При большой кинетической энергии происходил отрыв тела второго шейного позвонка от его дуги. Линия перелома располагалась вертикально в поперечном направлении.

В тех случаях, когда местом соударения была лобная или затылочная область, происходило превышение физиологического изгиба в атланто-аксиальном сочленении, в результате чего возникал перелом зубовидного отростка.

При соударении с лобной областью отмечены следующие повреждения: кровоизлияния в мягких тканях головы в области соударения, разрыв передней продольной связки в средней части шейного отдела, разрывы межостистых связок на уровне С4,5. Костные повреждения были локализованы в нижней части шейного отдела позвоночника на уровне С5,6. Переломы были отрывными, располагались в области каудальной пластинки и сопровождались повреждениями в области передненижнего угла С5,6. Отмечались также двусторонние переломы дужек на уровне C4,5,6. Линии переломов были мелкозубчатые и располагались вертикально относительно оси позвоночника. В большинстве случаев отмечена компрессия спинного мозга.

При падении с высоты на затылочную область наиболее часто формировались компрессионные переломы передней поверхности тел нижних шейных позвонков. В первую очередь травмировались верхние замыкательные пластинки. Характерно возникновение вертикальных переломов С3,4, которые могут являться дифференциальным признаком.

При боковом положении головы (место соударения — теменно-височная область) возникали разрывы суставных капсул на стороне соударения. Переломы позвоночника отмечались на уровне позвонков С3,4. Повреждения локализовались в месте соединения тела позвонка с дужкой и были односторонними. Механизм этих повреждений можно представить следующим образом: при боковом положении позвоночника вышележащий позвонок как бы вклинивается в нижележащий, вследствие чего на нижней поверхности дужки возникают силы сжатия, а на верхней — растяжение. Эти виды переломов всегда сопровождаются повреждением вещества спинного мозга.

Эксперименты на биоманекенах для выяснения морфологических признаков «прямой» травмы показали, что при ударах сзади повреждались остистые отростки и дужки, сбоку — остистые и поперечные отростки.

Повреждения остистых отростков чаще отмечались в области С5,6,7, а поперечных отростков — в позвонках С4,5. Переломы остистых отростков имели признаки, характеризующие их происхождение от прямого сгибания: линия перелома была мелкозубчатой, а на нижней пластинке образовывалась зона выкрашивания.

Полученные данные подтвердились при проведении практических экспертиз и в клинических наблюдениях.

Таким образом, на основании анализа характера повреждений, локализации и вида переломов с учетом особенностей анатомического строения черепа и шейного отдела позвоночника можно не только устанавливать вид травмы, но и детализировать положение тела при падении с высоты.

Источник