Механизм перелома большеберцовой кости в верхней трети

Переломы диафиза большеберцовой и малоберцовой костей. Диагностика и лечение

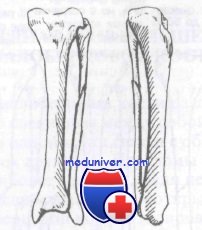

Большеберцовая и малоберцовая кости располагаются параллельно друг другу и прочно соединены между собой связками. Как правило, смещенный перелом одной кости связан с обязательным переломом или повреждением связок другой. Переломы большеберцовой кости являются не только наиболее частыми среди переломов всех длинных костей, но и самыми распространенными открытыми переломами.

Переломы диафиза малоберцовой кости изолированно встречаются редко, обычно они сочетаются с переломами большеберцовой кости. Малоберцовая кость является неопорной и поэтому в проксимальном отделе ее можно резецировать без ущерба для функции. В дистальном отделе малоберцовая кость важна для сохранения стабильности голеностопного сустава.

Изолированные переломы диафиза малоберцовой кости лечат только симптоматически; обычно они заживают без осложнений.

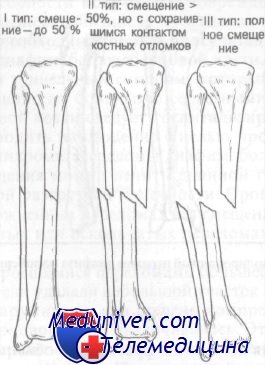

Переломы большеберцовой кости классифицируют на основании положений, выдвинутых Nicoll и используемых Rockwood и Green. Nicoll установил, что исход переломов большеберцовой кости определяют три фактора: 1) исходное смещение; 2) степень раздробления; 3) наличие повреждения мягких тканей (открытый перелом).

При переломах I типа смещение лишь незначительное (от 0 до 50%) и раздробления нет. При переломах II типа смещение превышает 50% и может быть частичное раздробление при сохранности костного контакта. При переломах III типа имеется полное смещение с раздроблением. Переломы II и III типа могут быть как открытыми, так и закрытыми. При переломах I типа сращение наступает в 90% случаев, в то время как при переломах III типа шанс сращения равен лишь 70%.

Голень имеет три фасциальных футляра, содержащих мышцы, нервы и сосуды.

1. Передний футляр содержит переднюю большеберцовую мышцу, длинный разгибатель большого пальца, третью малоберцовую, длинный разгибатель пальцев, переднюю большеберцовую артерию и глубокий малоберцовый нерв.

2. Наружный футляр содержит длинную и короткую малоберцовые мышцы и поверхностный малоберцовый нерв.

3. Задний футляр содержит камбаловидную, икроножную, заднюю большеберцовую мышцы, длинный сгибатель большого пальца и длинный сгибатель пальцев.

К переломам диафизов большеберцовой и малоберцовой мышц приводят два механизма. Прямая травма, например при автокатастрофе или некоторых типах повреждений при катании на лыжах, ответственна за большую часть переломов диафизов большеберцовой и малоберцовой костей. Прямая травма, как правило, приводит к поперечному или оскольчатому перелому. Непрямая травма, обусловленная силами, возникающими при ротации или компрессии, например при катании на лыжах или падении, обычно приводят к спиральному или косому перелому.

Перелом нижней суставной площадки большеберцовой кости, как правило, возникает при падении с высоты, когда таранная кость внедряется в большеберцовую.

При переломах малоберцовой кости отмечается боль, усиливающаяся при ходьбе. При переломах большеберцовой кости обычны боль, припухлость и деформация. Несмотря на то, что повреждение сосудисто-нервных образований встречается нечасто, необходимо исследование и документирование пульса и функции малоберцового нерва (тыльное и подошвенное сгибание пальцев).

Для определения положения фрагментов обычно достаточно снимков в прямой и боковой проекциях. При описании этих переломов важно выяснить:

1) локализацию перелома — верхняя, средняя или нижняя треть;

2) тип — поперечный, косой, спиральный или оскольчатый;

3) смещение — площадь соприкасающихся поверхностей в процентах;

4) угловое смещение — вальгусное или варусное положение дис-тального фрагмента.

Как было упомянуто, при травме сопутствующие повреждения сосудов и нервов встречаются редко. Вслед за переломами большеберцовой кости может развиться туннельный синдром, который обычно начинается через 24—48 ч с момента травмы. При подозрении на его развитие следует пропальпировать мышцы переднего футляра с целью выявления их болезненности или ригидности.

Необходимо определить пульс на тыльной артерии и сравнить его с пульсом на неповрежденной конечности, кроме того, следует проверить чувствительность между I и II пальцами, являющуюся индикатором функции малоберцового нерва.

Лечение переломов диафиза большеберцовой и малоберцовой костей

Неотложная помощь при переломах диафиза большеберцовой кости включает первичное обследование, иммобилизацию длинной лонгетой для голени и неотложное направление к ортопеду. Открытые переломы необходимо аккуратно обработать и на рану немедленно наложить стерильную повязку. Неотложная репозиция закрытого перелома показана до проведения рентгенографии, если имеется угрожающее жизнеспособности конечности повреждение сосуда.

Из-за большой частоты осложнений после проведения рентгенографического исследования необходима срочная консультация ортопеда. Больные с переломами диафиза большеберцовой кости, как правило, имеют сопутствующий туннельный синдром, который развивается позже. Поэтому большинство больных с серьезными переломами диафиза большеберцовой кости следует госпитализировать, конечность приподнять и проводить наблюдение с целью профилактики развития туннельного синдрома.

Переломы диафиза большеберцовой кости I типа без смещения можно лечить длинной гипсовой повязкой для голени с полной разгрузкой конечности. Срок выздоровления в среднем при неосложненных переломах без смещения 10—13 нед. При смещенных, открытых или оскольчатых переломах он удлиняется до 16—26 нед.

У больных с несросшимися переломами большеберцовой кости некоторые исследователи удаляли небольшой участок малоберцовой кости и при этом обнаруживали, что степень компрессии между двумя концами большеберцовой кости увеличивалась. Это приводило к повышению частоты сращения у больных с осложненными переломами большеберцовой кости. Несращение при переломах диафиза большеберцовой кости представляет сложную проблему.

Для улучшения консолидации были применены пульсирующие электромагнитные поля. Успешные результаты были получены приблизительно в 87% случаев, при этом не потребовалось дальнейшего хирургического лечения. Изолированные переломы диафиза малоберцовой кости лечат симптоматически. Для уменьшения болей можно наложить гипс. В первое время более удобна длинная гипсовая повязка для голени, затем через 2 нед накладывают короткую повязку, которую можно удалить через 4 нед.

У некоторых больных были незначительные боли, и они легко переносили хождение на костылях без гипсовой повязки.

Осложнения переломов диафизов большеберцовой и малоберцовой костей

При переломах диафизов большеберцовой и малоберцовой костей возможно развитие нескольких серьезных осложнений.

1. Типичным является несращение или замедленное сращение, особенно при наличии:

а) значительного смещения;

б) раздробления;

в) открытого перелома или выраженного повреждения мягких тканей;

г) инфекции.

2. После лечения развитие отека может обусловить нейроваскулярную недостаточность.

3. Хроническая суставная боль или ригидность сустава встречаются редко, за исключением переломов с вовлечением дистального эпифиза большеберцовой кости.

Аксиома: у любого больного с переломом большеберцовой кости и усилением болей в течение 24—48 ч после наложения гипсовой повязки следует заподозрить развитие туннельного синдрома. Гипс следует рассечь, конечность тщательно обследовать.

– Также рекомендуем “Переломы (травмы) голеностопного сустава. Классификация, диагностика и лечение”

Оглавление темы “Переломы костей голени, стопы”:

- Переломы диафиза большеберцовой и малоберцовой костей. Диагностика и лечение

- Переломы (травмы) голеностопного сустава. Классификация, диагностика и лечение

- Переломы бугра и отростков пяточной кости. Классификация, диагностика и лечение

- Переломы тела пяточной кости. Диагностика и лечение

- Малые переломы таранной кости. Диагностика и лечение

- Большие переломы таранной кости (голоки, шейки, тела). Диагностика и лечение

- Вывихи таранной кости. Диагностика и лечение

- Перелом ладьевидной кости. Классификация, диагностика и лечение

- Перелом кубовидной или клиновидных костей. Диагностика и лечение

- Переломы плюсневых костей. Диагностика и лечение

Источник

Содержание статьи

Перелом большеберцовой кости – это тяжелая травма голени, которая нередко сочетается с нарушением целостности и малоберцовой кости. Повреждение появляется в результате сильного удара или падения, проявляется резким болевым симптомом на фоне деформации конечности и крепитации отломков. Лечение заключается в соединении частей кости хирургическим методом или вытяжением с последующей иммобилизацией конечности.

Описание травмы

Травма нижней конечности на участке между коленом и голеностопным суставом встречается довольно часто.

Повреждение большой берцовой кости чаще всего сопровождается смещением отломанных частей кости и сочетается с другими травмами:

- нарушением целостности ребер;

- переломом таза;

- травмой передней брюшной стенки.

Большеберцовая кость – массивное образование, которое является основой голени. Она соединяет бедро и стопу, и принимает наибольшую часть нагрузки во время движения. Малоберцовая кость выполняет вспомогательную функцию. Образование имеет небольшой диаметр, располагается рядом с большой берцовой костью и предназначается для крепления икроножных мышц.

В большинстве случаев во время травмы происходит разлом обеих костей. При этом для оптимальной функциональности наибольшее значение имеет восстановление кости.

Классификация

Разновидности перелома большеберцовой кости определяются их морфологическими признаками, поведением костных отломков после травмы. Учитывая внешние проявления, травма имеет следующие разделения:

- закрытая – костная структура нарушается без повреждения кожных покровов;

- открытая – характеризуется наличием открытой раны, обширной травматизацией кожных слоев и мышц, а также сосудов и нервных стволов.

В зависимости от направления прилагаемой силы, которая спровоцировала разлом кости, появляются следующие разновидности:

- Поперечный – линия разлома перпендикулярна физиологическому направлению кости. Если травма не осложняется нарушением целостности костной ткани малоберцовой кости, отломки могут сместиться, но незначительно. При сочетанном повреждении травма принимает более тяжелое течение.

- Косой – когда перелом произошел под углом. Как правило, данная разновидность сопровождается сложным смещением.

- Винтообразный – спиралевидная линия разлома. Травмирование появляется в результате скручивающей траектории силового воздействия.

- Оскольчатый – разрушает кость с образованием отдельных отломков. Часто диагностируется при огнестрельных ранениях. Разрушение кости на несколько фрагментов приводит к нестабильности перелома.

Кроме того, перелом большеберцовой кости бывает полным, когда происходит полное разрушение и неполным, с формированием трещин.

Причины

Спровоцировать тяжелую травму может сила высокой интенсивности.

Чаще всего повреждение фиксируется после аварий наземного и воздушного транспорта, дорожно-транспортных происшествий, стихийных бедствий, техногенных катастроф, происшествий на производстве. При этом разная направленность воздействующей силы приводит к повреждениям различной сложности.

В некоторых случаях помимо прямых причин, существуют факторы, предрасполагающие к перелому:

- снижением плотности кости за счет дефицита микроэлементов и скудного питания;

- развитие остеопороза;

- гормональные нарушения;

- неправильная работа желез внутренней секреции;

- замедление обменных реакций.

Повышенный риск переломов существует у людей пожилого возраста, у которых часто изменяется минеральный состав кости, что повышает хрупкость костной ткани.

Клинические проявления

В момент травмы появляется резкая боль, которая сохраняется до проведения обезболивающих манипуляций. К абсолютным признакам повреждения кости относят:

- при рассмотрении заметно укорочение голени травмированной конечности;

- место перелома значительно опухает;

- кость неестественно искривлена;

- при пальпации или прослушивании через фонендоскоп слышна крепитация (хруст костных отломков);

- патологическая подвижность наблюдается в месте, где нет подвижного соединения кости;

- при закрытом переломе под кожей видны торчащие обломки, открытая травма оголяет поврежденные части кости;

- на поврежденном участке проявляются обширные кровоподтеки.

Попытки опереться на больную ногу безуспешны. При этом двигательная функция полностью утрачивается. Открытый перелом большеберцовой кости сопровождается кровотечением. Повреждение нервных стволов вызывает потерю чувствительности и другие неврологические симптомы: жжение, покалывание на коже, онемение пальцев стоп.

Первая помощь

Доврачебные мероприятия проводят непосредственно на месте происшествия. Больного укладывают на жесткую поверхность и осматривают травмированную часть. При отсутствии открытой раны голень фиксируют с помощью шины. Если нет готового приспособления, поврежденную область фиксируют между двумя досками. Причем нижняя часть шины должна фиксировать лодыжку, а вверху доходить почти до паховой области.

Если перелом открытый, рану очищают от посторонних предметов и накрывают стерильным перевязочным материалом. При наличии кровотечения, его останавливают наложением жгута на бедро выше раны. Интенсивность болевого синдрома снижают обезболивающими таблетками – Баралгином, Темпалгином. После чего пострадавшего доставляют в травматологический пункт.

Диагностика

Уточнение вида и тяжести травмы проводит травматолог. Диагноз «перелом большеберцовой кости» подтверждается клиническими проявлениями и результатами обследования. При опросе врач уточняет время и обстоятельства травмирования. При физикальном контакте выявляется крепитация и другие характерные проявления.

Аппаратные методы исследования:

- рентгенография – основной способ выявления и определения разновидности перелома;

- компьютерная томография – позволяет оценить состояние мягкотканных структур.

По рентгеновскому снимку можно определить вовлеченность в травму колена и голеностопа. При разрыве сосудов и нервных стволов, понадобится консультация хирурга, флеболога и невропатолога.

Терапевтические мероприятия

Лечение проводится в условиях стационара. При неосложненном повреждении на ногу накладывается фиксирующая повязка из гипса. В сложных случаях сопоставление частей кости осуществляется с помощью груза. Чаще всего потребуется вес от 4 до 7 кг, точное определение зависит от массы тела, вида перелома и состояния скелетной мускулатуры. При этом спица должна проходить через пятку.

В дальнейшем за больным проводится постоянный мониторинг. Для правильного сращения вытяжение продляют еще на один месяц. После формирования костной мозоли, что подтверждается на рентгеновском снимке, проводят манипуляцию по извлечению спицы и накладывают гипс на 75 дней.

Для снятия болевого симптома назначаются анальгетические препараты – Анальгин, Баралгин. При умеренных болях анестетики применяются в таблетках. Интенсивный болевой синдром купируется курсами инъекций. При поступлении в приемное отделение, нестерпимая боль устраняется наркотическими анальгетиками.

Физиотерапия

В период восстановительного периода, после снятия фиксирующей повязки, проводится физиотерапевтические процедуры:

- магнитотерапия;

- электрофорез;

- лечение лазерными лучами.

После полного курса процедур, который проводится каждые 6 месяцев, улучшается кровообращение, ускоряется регенерация тканей. За счет усиления кровотока, к поврежденному участку поступает больше питательных веществ и кислорода, в результате чего ускоряется метаболизм.

Хирургическое лечение

В некоторых случаях перелом большеберцовой кости лечится хирургическими методиками. Восстановление переломанной кости достигается соединением частей костной структуры с помощью металлических конструкций. Популярным является лечение с помощью аппарата Илизарова, который позволяет добиться правильного соотношения отломков уже в ходе операции.

Хирургическое вмешательство назначается не всем пациентам. Показанием является невозможность точного соединения костей без открытого доступа, а также застарелые травмы, когда промежуток времени между происшествием и визитом к врачу составляет более недели.

Реабилитация

Длительное нахождение в неподвижном состоянии постепенно приводит к слабости мышечной ткани и потери двигательной активности. Поэтому, для благоприятного прогноза после перелома большую роль играет восстановительная терапия, которая включает лечебную гимнастику и массаж. При этом нагрузка после травмы должна быть преимущественно терапевтической. Любые действия, которые могут перегрузить травмированную конечность, исключаются.

Лечебные упражнения подбираются врачом совместно с инструктором ЛФК. В первое время рекомендованы короткие занятия с простыми движениями. Постепенно упражнения усложняются, а нагрузки увеличиваются. При этом следует помнить, что самостоятельно изменять концепцию занятий опасно. Превышение терапевтических норм может перечеркнуть все проделанное лечение.

Профилактика

Чтобы предотвратить перелом большеберцовой кости, следует придерживаться правил безопасности в быту, на работе, в транспорте. Во время интенсивных спортивных тренировок пользоваться профилактически средствами и обувью хорошего качества. Предусмотреть все возможные риски невозможно. Поэтому, если травмы не удалось избежать, травматолога необходимо посетить незамедлительно после происшествия. Раннее определения характера травмирования, что ускорит выздоровление и предупредит множество осложнений.

Источник

Перелом берцовой кости является частой травмой нижних конечностей у взрослых и детей. Область между коленным и голеностопным суставами образована голенью. Она состоит из сочленения большой и малой берцовых костей, которые являются основой костного скелета. Нарушение его целостности может быть на любом уровне.

Чаще всего травматической поломке подвергается большеберцовая кость. Травма только малой кости встречается редко.

Анатомия берцовой кости

Берцовые кости имеют трубчатое строение, очень прочные, способные выдерживать большие нагрузки. Верхний отдел большеберцовой кости имеет конфигурацию треугольника с четкими краями и 2 мыщелками (утолщениями). На них находятся суставные поверхности, сочленяющиеся с бедренной костью и образующие с коленной чашечкой сложный коленный сустав.

Суставная поверхность на латеральном мыщелке сочленяется с головкой малоберцовой кости. Верхний отдел большеберцовой кости имеет бугристую поверхность, которая служит для прикрепления связок и мышц конечности.

Ее нижний отдел принимает участие в образовании голеностопного сустава и на внутренней стороне образует медиальную лодыжку. Тонкая малоберцовая кость в своем нижнем отделе образует латеральную лодыжку, которая, как и головка, выступает кнаружи и хорошо пальпируется.

Разновидности переломов

Главная опорная функция принадлежит большой берцовой кости. Малая кость практически не несет осевой нагрузки, но ее значение заключается в формировании коленного и голеностопного суставов. В зависимости от мощности удара, повреждение голени может быть в одностороннем или двухстороннем порядке.

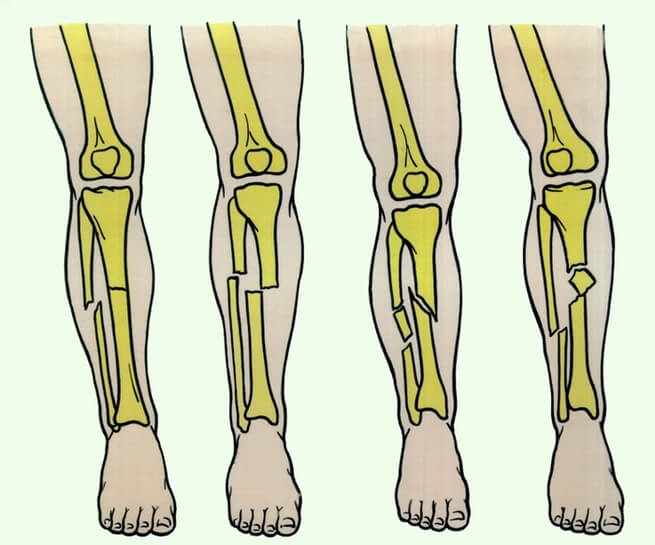

В зависимости от местоположения дефекта, его характера и количества костных фрагментов, в клинической травматологии выделяют следующие виды нарушений целостности голени:

- единичные и множественные переломы;

- прямые, косые и спиралевидные;

- ровные и оскольчатые переломы;

- со смещением и без смещения;

- открытые и закрытые повреждения;

- внесуставные и внутрисуставные переломы;

- одной или обеих костей голени на разном уровне — повреждение мыщелков большеберцовой кости или перелом головки и шейки малой берцовой кости – это ее верхняя часть. Переломы лодыжек – это низ голени.

От характера дефекта кости зависит вид медицинской помощи, продолжительность лечения и сроки восстановления здоровья.

Клиническая картина

Симптоматика при травме голени всегда ярко выражена. Поражение одного или другого скелетного образования имеет свои нюансы. Независимо от вида и места перелома голени, выделяют следующие общие симптомы при нарушении целостности костной ткани:

- сильный болевой синдром;

- быстрое нарастание отечности нижней конечности;

- изменение окраски кожных покровов;

- отсутствие активных движений в пораженной конечности;

- крепитация обломков кости при попытке движения ногой;

- деформация пораженной конечности.

Появление таких симптомов после травмы всегда говорит о переломе голени. Дифференцировать поражение одной берцовой кости от другой, помогает определенная клиника, характерная для каждой кости.

При травме малой берцовой кости

Травматический дефект малоберцовой кости сопровождается определенными клиническими проявлениями. Наряду с общими симптомами, характерными для перелома голени, проявления травмы малой берцовой кости наблюдаются в следующем виде:

- боль в области перелома вследствие дефекта надкостницы с иррадиацией в голеностопный сустав;

- нарушение чувствительности кожных покровов по наружной поверхности голени и стопы вследствие травмирования малоберцового нерва при переломе шейки и головки малой берцовой кости. При обширном дефекте нервных волокон отмечается парез мышц стопы, при котором отсутствуют движения в ней;

- появление гематомы в месте перелома через определенный промежуток времени;

- возможна деформация конечности при смещении костных обломков.

Так как основную опорную функцию ноги берет на себя большеберцовая кость, мышечный каркас в ее области значительно выражен. Перелом малой берцовой кости без смещения позволяет наступать на сломанную конечность, но боль при этом будет усиливаться.

При травме большой берцовой кости

При переломе большеберцовой кости, кроме резкого болевого синдрома, наблюдаются следующие проявления травмы:

- деформация и укороченность голени;

- аномальное расположение стопы по отношению к коленному суставу;

- патологическая подвижность кости и крепитация обломков при пальпации конечности;

- быстрое нарастание отечности голени;

- обломки костей в ране при открытом переломе;

- наличие подкожной гематомы при косом или спиральном виде перелома.

Часто в практике встречаются сочетанные переломы большой и малой берцовых костей. Визуальный осмотр позволяет поставить предварительный диагноз повреждения голени. Уточнение диагноза проводится с помощью аппаратных методов обследования.

Диагностика

Травма голени требует уточнения некоторых деталей повреждения костной ткани, которые произошли вследствие перелома. Это его вид, наличие смещения, количество костных осколков, имеется или нет заинтересованность сустава. На все эти вопросы дает ответ дополнительное инструментальное обследование.

Чаще всего уточняется диагноз следующими методиками:

- рентгенография голени в 2 проекциях;

- МРТ – при наличии оскольчатого перелома или в области мыщелков;

- электромиография – при повреждении малоберцового нерва.

После диагностики и установления вида перелома назначается лечение.

Правила оказания первой помощи

Перелом ноги может быть простым или сложным по клиническим проявлениям, что может создавать значительные проблемы в восстановлении ее функции. Важным моментом является предупреждение развития осложнений травмы.

Если сломаны берцовые кости, первая помощь оказывается сразу после получения травмы с целью улучшения состояния пациента при транспортировке его в лечебное учреждение. Объем первой помощи до приезда медиков будет складываться из следующих мероприятий:

- пострадавшего уложить, ограничив подвижность поврежденной конечности;

- освободить травмированную голень, разрезав одежду и максимально осторожно сняв обувь;

- обеспечить холод на конечность и прием внутрь обезболивающего препарата;

- при открытой раневой поверхности осторожно очистить ее от грязи и посторонних предметов;

- при кровотечении вследствие открытой травмы голени наложить жгут с указанием его времени;

- закрепить поврежденную ногу имеющимися твердыми предметами (доски, ветки, картон).

Правильно проведенная первая помощь пострадавшему, дает возможность минимизировать развитие осложнений и предотвратить ухудшение здоровья пациента.

Методы и средства лечения

В зависимости от вида перелома и его сложности лечебные мероприятия могут проводиться различными методами. Выбор методик зависит не только от вида нарушения целостности кости, но и от состояния пациента и его возраста.

Консервативные методы

Консервативная терапия в практической травматологии находит широкое применение с включением в себя следующих методик:

- метод фиксации – проводится репозиция (сопоставление) костных фрагментов под местным или общим обезболиванием и последующим наложением гипсовой повязки;

- тракционный метод – делается скелетное вытяжение, то есть осуществляется медленная репозиция частей кости с последующим наложением гипса.

Эти методики находят свое применение, если травма кости случилась без смещения или отломки легко совмещаются. Этот метод показан при переломе головки и шейки малоберцовой кости, а также при поперечных переломах голени с небольшим смещением.

Хирургическое лечение

Назначение операции при переломах костей голени имеет следующие показания:

- отсутствие возможности проведения закрытой репозиции костных отломков;

- невозможность удержания фрагментов кости в нужном положении;

- опасность обширного повреждения тканей, нервов и сосудов костными обломками;

- открытые переломы;

- интерпозиция тканей.

Оперативное вмешательство по вправлению костных отломков выполняется с применением дополнительных методов фиксации, то есть с применением остеосинтеза.

Медикаментозная терапия

Лечебные мероприятия при переломах голени обязательно включают в себя медикаментозную терапию, которая позволяет предупредить осложнения, активизировать восстановление костной ткани, улучшить общее самочувствие больных. В группы медикаментов, применяемых при лечении переломов костей голени, входят:

- препараты с хондроитином – содержат основные элементы хрящевой ткани и назначаются на этапе формирования костной мозоли;

- антибиотики – предотвращают развитие вторичной инфекции и назначаются при открытых раневых поверхностях или хирургическом вмешательстве;

- обезболивающие препараты – устраняют болевой синдром и улучшают общее состояние пациентов;

- противовоспалительные средства – снимают отечность, устраняют воспалительные явления;

- препараты с кальцием и витаминно-минеральные комплексы – способствуют лучшей регенерации костной ткани;

- иммуностимулирующие средства – повышают защитные силы организма;

- средства наружного применения, которые назначаются при снятии гипсовой повязки.

Такая комплексная медикаментозная терапия позволяет сократить срок выздоровления после перелома костей голени.

Без смещения

Переломы большеберцовой или малоберцовой кости без смещения являются частой травмой нижних конечностей. Это наиболее легкий вариант травмы голени. Лечебные мероприятия проводятся консервативно и включают в себя наложение гипсовой повязки. В зависимости от места повреждения различают следующие переломы без смещения:

- перелом мыщелков большеберцовой кости;

- переломы диафиза костей голени, которые могут быть в верхней, средней и нижней трети костной ткани. Более продолжительно зарастают переломы в нижней трети голени, так как эта область большеберцовой кости покрыта сухожилиями. Плохо развитая кровеносная сеть приводит к скудному питанию тканей.

При таком виде травмы гипсовая костная ткань регенерирует в течение 2-2,5 месяцев с момента перелома, а через 3-3,5 месяца восстанавливается трудоспособность.

Со смещением

Перелом голени со смещением может быть сложной или относительно легкой травмой. Это зависит от наличия открытой раневой поверхности, количества костных обломков, степени смещения фрагментов кости. Лечение такой травмы проводится поэтапно, которое включает в себя:

- репозицию (совмещение) обломков с приданием костям анатомического положения при наличии простого единичного перелома со смещением, репозиция выполняется закрытым путем. Большое смещение и наличие множественных осколков требуют оперативного вмешательства;

- фиксация обломков – применяются различные приспособления. Фиксация единичного перелома может осуществляться снаружи. Множественные переломы или сильное смещение фиксируется изнутри различными методиками;

- иммобилизация – гарантию правильного срастания костей обеспечивает иммобилизация гипсовой повязкой или компрессионно-дистракционными аппаратами;

- реабилитация – для восстановления функции нижней конечности применяется ЛФК, массаж, физиотерапевтические процедуры.

Такой подход к лечению позволяет восстановить утраченную функцию нижней конечности в максимально сжатые сроки.

Стержень

Совмещение фрагментов костных обломков, то есть репозиция, проводится при сложной травме большеберцовой кости в ходе оперативного вмешательства. Одной из применяемых методик является внутрикостный остеосинтез, когда в ходе операции в канал большой берцовой кости вводится стержень. Он позволяет фиксировать обломки костей, что дает хорошие результаты в срастании поврежденной кости.

Пластина

При переломе голени со смещением травматологи практикуют операцию с применением титановых пластин. С их помощью костные осколки закрепляются в правильном анатомическом положении, которые извлекаются через год. Данная методика применяется значительно реже по сравнению с другими видами остеосинтеза, так как тяжелее переносится пациентами вследствие значительной травмы мягких тканей. Иногда пластина остается внутри на всю жизнь, особенно у возрастных пациентов.

Шурупы

Оперативное вмешательство при переломе лодыжки происходит с фиксацией межберцового синдесмоза с помощью позиционного винта. Данное изделие, применяемое в остеосинтезе, изготовлено из специального сплава, не вызывающего реакцию отторжения организма. Полное удаление фиксирующего средства происходит через 12 месяцев с момента операции.

Аппарат Илизарова

Установка аппарата проводится при любых сложных переломах берцовых костей, открытых многооскольчатых травмах в сочетании с раздробленностью суставов. Он позволяет надежно фиксировать перелом для правильного срастания костей.

Фиксация осколков происходит с помощью 2 спиц, устанавливаемых над переломом, которые фиксируются на кольцах. В них проходят штанги для регулирования расстояния. Применение аппарата Илизарова ускоряет процессы заживления и правильного сращения фрагментов костей.

Реабилитация

Длительный период обездвиженности нижней конечности приводит к негативным явлениям в виде атрофии мышц, застойным явлениям, нарушениям питания тканей. Восстановить функцию конечности можно с помощью специальных мер реабилитации, которые предполагают достижение следующих целей:

- устранение атрофии мышц бедра и голени;

- повышение мышечного тонуса и улучшение питания тканей;

- устранение отечности и застойных явлений;

- устранение контрактуры и увеличение подвижности коленного и голеностопного суставов.

Четкое выполнение всех рекомендаций специалиста в периоде реабилитации позволит вернуть травмированной конечности утраченную функцию.

Общие правила

Чтобы реабилитационный период, при повреждении малоберцовой кости вследствие перелома прошел гладко, и восстановление функции произошло в полном объеме, необходимо соблюдать следующие правила:

- быть последовательным в выполнении плана реабилитации;

- методы восстановления здоровья должны быть комплексными;

- лечебные мероприятия должны быть непрерывными.

Соблюдение этих правил от момента получения травмы и хождения в гипсе до окончания восстановительного периода, позволит пройти реабилитацию в ускоренном темпе и с полным выздоровлением.

Медикаменты

Медикаментозное лечение в процессе реабилитации проводится по рекомендации специалиста. В этот период показан прием лекарственных средств, для внутреннего употребления, таких как:

- витаминно-минеральные комплексы;

- иммуномодуляторы;

- средства для лучшей регенерации костной ткани;

- обезболивающие средства.

Препараты для наружного применения показаны для улучшения трофики, снятия болевого синдрома в суставах, повышения тонуса в мышцах за счет улучшения кровообращения. Наиболее популярными средствами являются:

- мазь Диклофенак;

- гель Кетонал;

- гель Нурофен.

Медикаментозное лечение в период реабилитации является дополнением к другим видам восстановительного лечения.

Физиопроцедуры

Физиотерапевтические процедуры при нарушении целостности костей голени играют большую роль в процессе восстановления утраченной функции конечности. Назначаются они после снятия гипса в следующем виде:

- электростимуляция атрофированных мышц голени;

- ультразвук, стимулирующий появление новой капиллярной сети;

- лазеротерапия для стимуляции процессов восстановления костной ткани.

Физиотерапевтиче