Ложный сустав после перелома шейки бедра мкб

Рубрика МКБ-10: M84.1

МКБ-10 / M00-M99 КЛАСС XIII Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани / M80-M94 Остеопатии и хондропатии / M80-M85 Нарушения плотности и структуры кости / M84 Нарушения целостности кости

Определение и общие сведения[править]

Ложный сустав – полиморфное патологическое состояние, обусловленное замедлением консолидации перелома при наличии условий для возникновения патологической подвижности на протяжении сегмента конечности с ухудшением кровоснабжения отломков кости и стойкими гемоциркуляторными нарушениями в поврежденном сегменте, при котором роль «суставных поверхностей» выполняют свободные концы фрагментов поврежденной кости, а суставной капсулы – образовавшаяся соединительнотканная муфта, нередко содержащая синовиальную жидкость.

Термин «ложный сустав» объединяет все формы патологического состояния, основная характерная особенность которого заключается в наличии условий для возникновения более или менее выраженной патологической подвижности на протяжении сегмента конечности. Степень патологической подвижности зависит от формы ложного сустава.

Ложные суставы длинных костей формируются в результате компрометации репаративного остеогенеза при сращении переломов, т.е. могут быть исходом заживления костной раны.

Процесс заживления перелома длится 3-4 мес.

Причинами компрометации репаративного процесса, как правило, служат местные условия:

• интерпозиция мягких тканей между концами отломков;

• нарушение кровоснабжения параоссальных тканей и тромбоз сосудов, питающих кость;

• нагноение после чрезмерно радикальной хирургической обработки с удалением большого количества отломков без адаптации их концов;

• недостаточная обездвиженность отломков.

Учитывая длительность процесса сращения перелома кости, В.А. Чернавский различает следующие стадии образования ложного сустава:

• стадия свежего перелома, которая длится до 4 мес;

• стадия несросшегося перелома, которая длится до 8 мес. При этом в клинической картине превалирует отсутствие функции опоры, а местно – припухлость, отек и умеренные боли. Гистологически в зоне повреждения обнаруживают рубцовую ткань с беспорядочным разрастанием элементов костной ткани;

• стадия ложного сустава (после 8 мес). В клинической картине отчетливо проявляется безболезненная подвижность отломков.

Рентгенологически концы отломков склерозированы, закрыты их костномозговые каналы. Патоанатомически сформирована сумка ложного сустава с наличием подобия синовиальной жидкости, процесс репарации отсутствует.

Несращения после закрытых диафизарных переломов длинных костей конечностей наблюдают в 3-11% случаев, а при открытых повреждениях их частота достигает 34%.

Эпидемиология

Ложные суставы – одна из самых распространенных и тяжелых патологий опорно-двигательной системы. В 4,5-16% случаев переломы длинных костей конечностей осложняются псевдоартрозами (Аршин В.М., 1978). Удельный вес ложных суставов среди повреждений опорно-двигательного аппарата составляет от 15,7 до 57,6%. В структуре последствий травм длинных костей на долю дефектов и псевдоартрозов бедра приходится 10,7-30,8%, голени – 15-50,6%. Последние уточненные данные о локализации ложных суставов в трех сегментах к 2010 г. составляют: бедро – 24,2%; голень – 62,5%; плечо – 13,3%. При локализации на бедре и плече ложные суставы чаще образуются в средней трети, на голени – на границе средней и нижней третей сегмента

Этиология и патогенез[править]

К образованию псевдоартроза чаще приводят дефекты лечения, реже его развитие обусловлено анатомо-физиологическими особенностями области перелома. Псевдоартроз часто возникает после открытого и инфицированного перелома, когда развивается концевой остеомиелит, или чрезмерного удаления костного вещества при первичной хирургической обработке. Ложный сустав может сформироваться после операции остеотомии, остеосинтеза, репозиции костных фрагментов, патологического перелома на почве остеомаляции, фиброзной остеодисплазии, гематогенного диафизарного остеомиелита. Неустраненный диастаз приводит к подвижности и смещению отломков с последующим образованием между ними рубцовой ткани и гибелью вновь образуемых сосудов.

К общим факторам, создающим неблагоприятный фон для нормальной консолидации костных фрагментов, относят различные хронические заболевания, в том числе инфекционные и гормональные болезни, обменные нарушения, авитаминоз, истощение, нервно-психические нарушения (прежде всего депрессию), а также недостаточное качество питания и несоответствующие условия быта.

Среди местных причин возникновения ложного сустава выделяют интерпозицию мягких тканей между отломками, повреждение нервов, нарушение кровообращения.

Из ведущих факторов замедленной консолидации следует отметить ухудшение кровоснабжения и стойкие гемоциркуляторные нарушения в поврежденном сегменте.

Клинические проявления[править]

Клинические проявления ложных суставов:

а) деформация;

б) деформация с укорочением;

в) укорочение сегмента конечности.

По многообразию вариантов клинико-рентгенологической картины В.Д. Макушин (1986) выделяет дефект-псевдоартрозы, дефект-диастазы и дефект-укорочения как самостоятельные нозологические формы дефектов длинных костей конечностей, а также форму, отражающую отношение к парной кости.

• Дефект-псевдоартроз – патологическое состояние, возникшее из-за несращения перелома кости, с узким межотломковым пространством, наличием замыкательных пластинок на концах отломков, анатомическим укорочением или деформацией сегмента конечности и нарушением функции биомеханики опоры и движения.

• Дефект-диастаз характеризуется промежутком (диастазом) между проксимальным и дистальным отломками с возможным укорочением сегмента, стойким нарушением или отсутствием функции опоры конечности.

• Дефект-укорочение – любой недостаток костного вещества, проявляющийся в укорочении конечности по сравнению с билатеральной (например, сросшиеся переломы с укорочением конечности, нарушение роста кости у детей после эпифизиолиза).

В зависимости от компенсаторных возможностей статико-динамической функции конечностей выделяют следующие группы:

• ложные суставы с укорочением до 5% – возможна полная функциональная компенсация;

• с укорочением от 5 до 15% (3-7 см) – компенсация возможна, но возникает необходимость в использовании ортопедической обуви;

• с укорочением от 16 до 30% (7-15 см) – возникают изменения в позвоночнике при снижении функции опоры и движения конечности в статике и динамике;

• с укорочением более 30% (более 15 см) – стойкое нарушение опороспособности конечности.

Несрастание перелома [псевдоартроз]: Диагностика[править]

Диагноз устанавливают на основании клинического и рентгенологического обследования.

Осмотр и физикальное обследование

Ложный сустав характеризуется деформацией конечности, патологической подвижностью в области перелома, отсутствием боли при движениях в псевдоартрозе, атрофией мышц вследствие бездействия конечности и (в части случаев) их припаянности рубцами к кости. Длительная иммобилизация и невозможность функционирования конечности часто приводят к тугоподвижности в смежных суставах.

Лабораторные и инструментальные исследования

Основополагающий признак ложного сустава – рентгенологически диагностируемое наличие замыкательных пластинок на концах отломков кости, при этом в зоне перелома прослеживаются «составные части сустава»: сглаженные концы костных фрагментов (покрытые хрящом при длительно существующем патологическом процессе) напоминают суставные поверхности, между которыми определяется подобие суставной щели.

Если на рентгенограмме видна щель перелома и костномозговые каналы закрыты замыкающими их просветы пластинками, независимо от наличия или отсутствия патологической подвижности, формирование ложного сустава не вызывает сомнений. Однако в редких случаях на основании одного лишь рентгенологического исследования установить диагноз ложного сустава бывает трудно. Иногда костные отломки, образующие псевдоартроз, по форме напоминают шарнир. В этих случаях на рентгенологических снимках как в прямой, так и в боковой проекциях щель ложного сустава не прослеживается. Определенные диагностические

сложности могут возникнуть тогда, когда на рентгеновских снимках отсутствуют замыкательные пластинки, закрывающие просветы костномозговых каналов костных отломков. В этих ситуациях диагноз ложного сустава устанавливают на основании клинических данных.

Дифференциальный диагноз[править]

Несрастание перелома [псевдоартроз]: Лечение[править]

Хирургическое лечение

Лечение ложных суставов только оперативное. Сложность проблемы заключается в полиморфности патологических состояний, приводящих к стадии исхода репаративного костеобразования и появлению ложных суставов, в ограниченном количестве методов лечения, способных в короткие сроки одноэтапно и полноценно восстановить поврежденную кость, физиологию и функции конечности.

Профилактика[править]

Прочее[править]

Источники (ссылки)[править]

Дополнительная литература (рекомендуемая)[править]

Действующие вещества[править]

- Кальцитонин

Источник

Ложный сустав шейки бедра образуется из-за неправильного или неполного срастания кости вследствие травмы. Причиной может быть неточное сопоставление отломков (во многих случаях бескровным методом это сделать практически невозможно) и фиксация в таком виде, нарушение обменных процессов, недостаточность кровоснабжения участка кости, защемление отломками суставной капсулы, ранняя активация пациента. Проблема чаще всего возникает после перелома бедренной шейки у пожилых людей.

Процесс появления ложного сустава довольно длительный, начинается со сглаживания и склерозирования концов отломков, иногда на поверхностях находящихся рядом фрагментов кости образуется хрящевой слой и даже некоторый объем суставной жидкости. Иными словами возникшее образование называется «псевдоартроз». Бедренная кость, оставшаяся без должной нагрузки, подвергается патологическим изменениям: нарушается нормальная структура ткани, происходит деминерализация, на снимках заметны признаки остеопороза. Окружающие мышцы атрофируются, обменные процессы еще больше замедляются.

Малоинвазивное эндопротезирование в Чехии: врачи, реабилитация, сроки и цены.

Узнать подробнее

Симптомы

Основные проявления ложного сустава шейки бедра:

- вытянутую ногу невозможно поднять вверх, наблюдается ограниченность подвижности тазобедренного сустава;

- длина пораженной конечности уменьшается, поскольку при рассасывании шейки бедра нога подтягивается вверх;

- мышцы ощутимо ослабевают;

- нормальное функционирование больной ноги невозможно, поскольку новое сочленение не обеспечено связочным аппаратом, не имеет естественных ограничений, не поддерживается мышцами. При развитии ложного сустава после перелома шейки бедра человек не может опереться на больную конечность, поскольку она сама собой подворачивается, ощущается болезненность.

В итоге человек передвигается только на костылях, выражена хромота, больное бедро выглядит иссохшим. Консервативное лечение в данном случае невозможно, положение исправляется только оперативным вмешательством. Часто единственной возможностью вернуть нормальную подвижность является замена сустава.

Диагностика

Обнаружить ложный сустав шейки бедра возможно при помощи рентгенологического исследования. Выделяется два варианта развития ложного сустава:

- при гипертрофическом типе костная ткань сильно разрастается вокруг отломков при условии нормального кровоснабжения. Расстояние между отломками на рентгене увеличено;

- ложный сустав атрофического типа развивается на фоне недостаточности обменных процессов. Границы отломков на снимке четкие, окружены соединительной тканью, но она непрочная, поэтому участок перелома остается подвижным.

Лечение

Способ хирургического лечения выбирается на основе полученных при рентгенологическом исследовании результатов. В некоторых случаях есть противопоказания к проведению оперативного вмешательства, тогда осуществляется консервативное лечение с использованием специальных поддерживающих аппаратов, массажа, физиопроцедур. Кроме общего состояния пациента также учитывается время, прошедшее со дня перелома, жизнеспособна ли бедренная головка, какая часть шейки осталась сохранной, насколько существенно сместились вверх большой вертел и диафиз бедра.

Оперативное лечение сводится к нескольким вариантам:

- Реконструкция при помощи аутотрансплантата. Данный способ подходит людям, у которых сохранена бедренная головка, незначительное разрушение бедренной шейки, несущественно смещен вверх большой вертел. В ходе операции отломки освобождаются от фиброзных образований, поверхности костных фрагментов «освежаются» зачисткой. Далее сквозь большой вертел продевается стержень, выполняющий проводниковую функцию, вправляются отломки, спица продвигается в бедренную головку. Позиция стержня определяется при помощи рентгеновских снимков. Трансплантат забирается из большой берцовой кости и при помощи заранее проделанного тоннеля проводится через вертел, шейку и головку. Производится фиксация сустава на 2-3 месяца. Если сращение проходит удачно, то дальнейшее восстановление происходит при помощи ортопедического аппарата. Через полгода возможна опора на оперированную ногу.

- Вправление открытым способом, внутрисуставной остеосинтез при помощи гвоздя. Во время операции рассекается капсула, удаляется вся рубцовая ткань, отломки совмещаются и фиксируются трехлопастным гвоздем. При необходимости дополнительно применяется вытяжение спицей, используются костные трансплантаты. Пациентам пожилого возраста часто приходится создавать искусственный анкилоз, заводя гвоздь сквозь головку сустава и ацетабулярную чашу.

- Восстановительная операция. Применяется при полном рассасывании бедренной шейки, разрушении головки и существенном смещении костных фрагментов. При этом происходит воссоздание шейки, а также головки путем пересадки хряща на вертельный конец, бедренную кость, оставшуюся часть шейки. В процессе реконструкции используются металлические колпачки и прочие приспособления.

В некоторых случаях вышеуказанные методы неэффективны, процесс срастания не происходит, начинается воспаление и нагноение. Особенно если операция проводилась человеку преклонного возраста, когда замедлившиеся обменные процессы уже не обеспечивают питания суставов и костей. Вопрос решается эндопротезированием тазобедренного сустава. После чего восстанавливается нормальная подвижность пациента. Современные модели имплантатов сводят риск воспаления и отторжения к минимуму.

Не все клиники могут гарантировать положительный результат эндопротезирования, особенно в тех случаях, когда речь идет о пожилых людях. В Европе процент удачно проведенных операций очень высок, поэтому многие, у кого есть возможность, стремятся лечиться там. Оптимальный вариант сочетания цены и качества – Чехия. Компания «Артусмед», имеющая многолетние прочные связи с ведущими ортопедическими клиниками этой страны, организовывает лечение и реабилитацию для пациентов из РФ. Отзывы после эндопротезирования говорят сами за себя.

Источник

Среди людей старческого возраста в 30% случаев такой перелом приводит к летальному исходу в течение года после травмы. Причиной смерти является малоподвижность человека, приводящая к развитию смертельно опасных осложнений.

Рентген перелома

Более чем в 90% случаев переломы в области ТБС возникают у людей старше 70 лет с остеопорозом ІІ-ІІІ степени. Их бедренная кость ломается в результате падения. Такие переломы очень плохо срастаются из-за низкой минеральной плотности костей и плохого кровоснабжения тазобедренного сустава. В молодом возрасте кости ТБС ломаются реже, что обусловлено их высокой прочностью и устойчивостью к действию травмирующих факторов.

Виды переломов

Перелом ТБС – это обширное и неконкретное понятие. На самом деле тазобедренный сустав образован несколькими костями и ломаться может любая из них.

Среди переломов тазобедренного сустава лидирующую позицию занимают повреждения шейки бедренной кости и межвертельной зоны. Нарушения целостности вертлужной впадины встречаются намного реже.

Анатомия.

В международной классификации болезней МКБ-10 переломам шейки бедра присвоен код S72.0. Повреждение вертлужной впадины имеет шифр S32.4.

Проксимальный отдел бедренной кости, который участвует в формировании ТБС, состоит из головки, шейки, тела и двух вертелов, соединенных между собой межвертельным гребнем. По статистике, в 57% случаев нарушение целостности кости происходит в области шейки бедра. У 36% больных врачи выявляют чрезвертельные переломы.

Переломы могут быть без смещения, частично смещенными и со смещением (на фото вы можете увидеть разницу между ними). Наиболее тяжелое течение и прогноз имеют переломы, сопровождающиеся смещением обломков бедренной кости. Они приводят к нарушению кровообращения в костных тканях, из-за чего плохо срастаются. Лечение таких переломов чаще всего проводят путем эндопротезирования.

Виды травмы.

Переломы вертлужной впадины обычно возникают вследствие ДТП или падений с высоты. Кости таза при этом ломаются и нередко смещаются.

Перелом правой вертлужной впадины(на снимке слева).

Первая помощь при любом виде перелома заключается в иммобилизации нижней конечности. Поврежденную ногу и таз фиксируют в том положении, в котором они находятся. Для обездвиживания используют специальные шины, а при их отсутствии – длинные доски или палки. Если у больного имеется кровотечение – ему накладывают жгут. В таком виде человека немедленно доставляют в больницу для неотложной помощи.

Малоинвазивное эндопротезирование в Чехии: врачи, реабилитация, сроки и цены.

Узнать подробнее

Травмы бедренной кости

По статистике, данную патологию выявляют у 80% женщин старше 50 лет и практически всех мужчин в возрасте более 75 лет. У представительниц женского пола остеопороз развивается намного раньше, что обусловлено массивной потерей кальция в период менопаузы.

Если человек не восполняет дефицит кальция с помощью витамино-минеральных комплексов, витамина D, кальций- и фосфорсодержащих препаратов, то у него начинается деминерализации костей. Проще говоря, минералы Ca и P вымываются, поступают в кровь и разносятся по всему организму. Попадая в органы и ткани, они выполняют там ряд жизненно важных функций.

Травма левого ТБС.

Поскольку шейка наиболее тонкая часть бедренной кости, именно она страдает чаще всего. Чрезвертельные переломы и повреждения головки встречаются намного реже. Последние обычно сочетаются с нарушением целостности костей таза.

В ортопедии и травматологии используют несколько классификаций переломов шейки бедра. Разные виды переломов имеют совершенно различный прогноз. К примеру, у людей младше 50 лет трансцервикальные переломы с углом менее 30 градусов срастаются относительно хорошо. У лиц более старшей возрастной категории субкапитальные повреждения и переломы с углом более 50 градусов срастаются крайне тяжело и имеют неблагоприятный прогноз.

Слева-направо: субкапитальный, трансцервикальный, базисцервикальный переломы.

- Субкапитальный. Располагается на границе между головкой и шейкой бедренной кости. Наименее благоприятный прогноз.

- Трансцервикальный. Локализуется в наиболее уязвимом месте – в области шейки бедренной кости.

- Базисцервикальный. Находится в месте соединения шейки с телом бедренной кости. Срастается намного лучше, чем предыдущие два варианта.

Большое прогностическое значение имеет угол слома. При вертикальном положении существует большой риск смещения с последующим нарушением кровообращения в тканях бедренной кости. Такие переломы имеют наиболее неблагоприятный прогноз.

Переломы шейки бедренной кости могут сопровождаться вколачиванием, растяжением, сдавливанием, смещением или ротацией костных фрагментов. Все это отягощает состояние больного, ухудшает прогноз на выздоровление.

Вертельные, межвертельные и подвертельные виды

Второе по частоте место среди переломов тазобедренного сустава занимают травмы в вертельной области бедренной кости. Бывают со смещением или без него. Нарушение целостности костей может иметь разную выраженность и тяжесть. Переломы в вертельной зоне чаще встречаются у лиц относительно молодого возраста. Они возникают вследствие падения или действия отрывного механизма.

Наиболее благоприятное течение имеют переломы большого и малого вертела, не сопровождающиеся смещением костных фрагментов. Они не вызывают серьезных повреждений и осложнений. Для их лечения обычно не требуется хирургическое вмешательство. Операция и внутренняя фиксация обломков кости нужна лишь в случае их смещения.

АО-классификация переломов вертельной зоны:

- Простые чрезвертельные. Одна линия перелома, которая проходит в области между большим и малым вертелом.

- Многооскольчатые чрезвертельные. В вертельной зоне образуется несколько костных фрагментов. Раздробление кости на части.

- Подвертельные. Располагаются в проксимальном отделе бедренной кости ниже малого вертела, но не далее 5 сантиметров от него.

Подвертельный перелом.

Деструкция вертлужной впадины

По статистике, переломы тазовых костей случаются у людей в возрасте 21-40 лет. Их основные причины – автомобильные аварии и серьезные бытовые травмы. Переломы вертлужной впадины составляют около 15-20% всех травматических повреждений таза. Они сопровождаются переломами и вывихами головки бедренной кости.

Многооскольчатый перелом.

Неосложненные переломы вертлужной впадины у людей молодого возраста лечат без хирургического вмешательства. Операция требуется при Т-образных переломах, интерпозиции обломков в суставе, невправившихся переломовывихах и массивных переломах заднего края впадины.

Травмы в младшей возрастной группе

В младшей возрастной группе встречаются вертельные, подвертельные, чрезвертельные, переломы вертлужной впадины и шейки бедренной кости. Последние обычно имеют трансцеврикальную или базальноцервикальную локализацию и относятся к II и III типам по Pauwels.

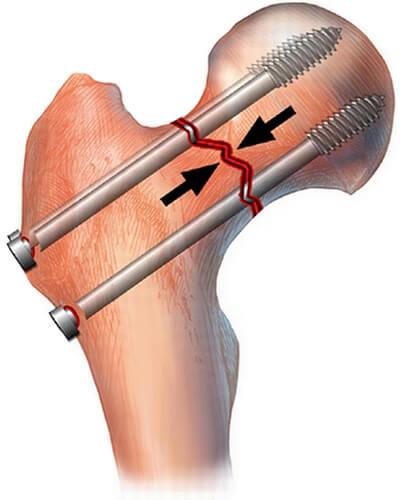

Остеосинтез.

Основным методом лечения переломов тазобедренного сустава в младшей возрастной группе является внутренний остеосинтез.

Суть методики внутреннего остеосинтеза заключается в репозиции костных фрагментов и их фиксации. С этой целью могут использовать штифты, винты, пластины, спицы и т.д. Импланты обычно изготавливают из титановых, молибденхронивоникелевых или других сплавов, устойчивых к окислению в тканях организма.

Для успеха остеосинтеза требуется:

- отсутствие выраженного остеопороза;

- сохранение нормальной минеральной плотности костной ткани;

- отсутствие нарушений кровоснабжения костей тазобедренного сустава;

- точное и прочное сопоставление костных фрагментов хирургом;

- минимальная травматизация околосуставных тканей в ходе операции;

- механическая совместимость импланта и костной ткани;

- ранняя двигательная активность в послеоперационном периоде.

Существуют разные техники остеосинтеза. При выборе метода хирургического вмешательства врачи учитывают индивидуальные анатомо-физиологические особенности строения бедренной кости человека, локализацию перелома, его направление и тип по Pauwels.

Разновидность остеосинтеза.

По статистике, несращение переломов тазобедренного сустава наблюдается у 10-30%, аваскулярный асептический некроз головки бедренной кости – у 10-40% больных. Как правило, этим пациентам в итоге приходится делать полное эндопротезирование ТБС.

При тяжелых оскольчатых переломах ТБС, сопровождающихся нарушением кровообращения в бедренной кости, от внутреннего остеосинтеза лучше отказаться. Скорее всего, он не поможет восстановить целостность и функциональную активность сустава.

Особенности пожилого возраста

В 90-95% случаев переломы в области тазобедренного сустава случаются у пожилых людей в возрасте старше 60 лет. Практически у каждого из них выявляют сопутствующий остеопороз (снижение плотности костной ткани). Также у лиц старшего возраста наблюдается ухудшение кровообращения в костных структурах ТБС. Все эти факторы мешают нормальному сращению костей и делают внутренний остеосинтез малоэффективным.

Для сохранения плотности костей очень хорошо подходит физическая активность с понятием небольших весов 5-7 кг.

После остеосинтеза у пожилых людей могут развиваться осложнения. Частота несращений переломов с последующей резорбцией шейки бедра и формированием ложного сустава составляет 18-40%. Асептический некроз головки бедренной кости возникает у 17-25% пациентов.

Если повреждается один из сосудов, то питание костной ткани прекращается.

Факторы риска падений в старческом возрасте:

- плохое зрение;

- остаточные явления после инсультов;

- прием лекарств со снотворным или гипнотическим действием;

- мышечная атрофия;

- паркинсонизм;

- отсутствие костылей или других вспомогательных средств при ходьбе;

- неправильно обустроенный быт (скользящие по полу ковры, перетянутые через всю комнату электрические провода и т.д.).

Основной целью лечения переломов ТБС в старческом возрасте является ранний подъем с постели. Он необходим для профилактики пролежней и застойных пневмоний – тяжелых осложнений, которые нередко приводят к смерти пациента.

Добиться ранней активизации людей старческого возраста можно с помощью эндопротезирования – замены тазобедренного сустава искусственным имплантом. При отсутствии осложнений во время операции человек может вставать с постели уже на второй-третий день. После окончания реабилитационного периода он получает возможность нормально передвигаться без какой—либо сторонней помощи.

Малоинвазивное эндопротезирование в Чехии: врачи, реабилитация, сроки и цены.

Узнать подробнее

Эндопротезирование как метод лечения

Из-за плохого кровоснабжения и остеопороза у пожилых людей практически все переломы срастаются плохо. Более того, вживление металлических штифтов или пластин активизирует процессы остеолиза – разрушения костной ткани. В результате после внутреннего остеосинтеза состояние многих пациентов лишь усугубляется.

В наши дни наиболее эффективным методом лечения переломов ТБС является эндопротезирование. Замена фрагментов тазобедренного сустава искуственными имплантами обеспечивает ранний подъем с постели, позволяет существенно сократить период реабилитации и восстановить опорную функцию нижней конечности. Это, в свою очередь, дает возможность избежать жизненноопасных осложнений, от которых многие пожилые люди гибнут в первый год после травмы.

Фиксация компонентов протеза с помощью специального цемента обеспечивает их надежное крепление к поверхностям остеопорозных костей.

Как показала практика, тотальное эндопротезирование при переломах шейки бедра дает благоприятные результаты в 90% случаев. Это значит, что полная замена тазобедренного сустава намного эффективней внутреннего и наружного остеосинтеза.

Показания и противопоказания

Замену тазобедренного сустава врачи рекомендуют всем пациентам старше 70 лет с переломами и ложными суставами шейки бедра. Также эндопротезирование выполняют всем больным, у которых развился асептический некроз головки бедренной кости. Плановую замену ТБС могут выполнять пациентам с деформирующими остеоартрозами и коксартрозами III степени. Показанием к операции также являются опухолевые процессы в области тазобедренного сустава.

Противопоказания к эндопротезированию:

- тяжелая сердечная недостаточность и нарушения сердечного ритма;

- хроническая дыхательная недостаточность ІІ-ІІІ степени;

- неспособность человека самостоятельно передвигаться;

- воспалительный процесс в области тазобедренного сустава;

- наличие несанированных очагов хронической инфекции в организме;

- перенесенная в прошлом генерализированная инфекция (сепсис);

- отсутствие костномозгового канала в бедренной кости.

При наличии противопоказаний выполнять операцию по замене тазобедренного сустава опасно. Из-за тяжелых заболеваний сердечно-сосудистой или дыхательной системы больной может попросту не перенести наркоз. Наличие инфекции в суставной полости или в любой другой части тела может привести к развитию гнойно-воспалительных осложнений в послеоперационном периоде. А неспособность пациента передвигаться без сторонней помощи очень сильно затруднит реабилитацию.

Остеосинтез шейки бедра или эндопротезирование?

Длительность реабилитации после внутреннего остеосинтеза составляет в среднем 12 месяцев, после эндопротезирования – 5-6 месяцев. В раннем послеоперационном периоде всем пациентам, которые перенесли операцию на ТБС, проводят антибиотикопрофилактику и профилактику тромбоэмболических осложнений.

Пациенты после остеосинтеза находятся на постельном режиме в течение первых 3-5 дней. После этого им разрешают двигать конечностью и вставать с постели. Позже больным назначают массаж, физиотерапевтические процедуры, ЛФК, плаванье в бассейне. Физиотерапия при переломах ТБС помогает улучшить кровообращение в области сустава и тем самым ускорить выздоровление. Фиксирующие пластины или штифты удаляют лишь после полного срастания перелома и восстановления функциональной активности сустава. Как правило, это происходит через 12-18 месяцев после хирургического вмешательства.

В случае эндопротезирования восстановительный период длится намного меньше. При помощи медицинского персонала человек может вставать с постели уже на второй день после операции. Вскоре он начинает передвигаться самостоятельно, с помощью костылей или специальных ходунков. Еще через 2-3 месяца он может от них отказаться. При выполнении всех рекомендаций врача и правильной реабилитации больной возвращается к привычному образу жизни уже через полгода.

Источник