Литература оказание первой медицинской помощи при переломах

Àíàëèç ïðèçíàêîâ ïåðåëîìà êîñòè è õàðàêòåðèñòèêà îñíîâíûõ åãî âèäîâ. Îïðåäåëåíèå îñíîâíûõ çàäà÷ ïðè îêàçàíèè ïåðâîé ïîìîùè ïîñòðàäàâøåìó. Ñïåöèôè÷åñêèå ïðèåìû îêàçàíèÿ ïåðâîé äîâðà÷åáíîé ïîìîùè ïðè ïåðåëîìàõ ïîçâîíî÷íèêà, êîñòåé òàçà è êîíå÷íîñòåé.

Ñòóäåíòû, àñïèðàíòû, ìîëîäûå ó÷åíûå, èñïîëüçóþùèå áàçó çíàíèé â ñâîåé ó÷åáå è ðàáîòå, áóäóò âàì î÷åíü áëàãîäàðíû.

Ðàçìåùåíî íà https://www.allbest.ru/

Ôåäåðàëüíîå ãîñóäàðñòâåííîå îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå

âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

«Ìîñêîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé àãðîèíæåíåðíûé óíèâåðñèòåò

èìåíè Â. Ï. Ãîðÿ÷êèíà»

Ôàêóëüòåò çàî÷íîãî îáðàçîâàíèÿ

Êàôåäðà: Áåçîïàñíîñòü æèçíåäåÿòåëüíîñòè

Ðåôåðàò

íà òåìó: «Ïåðâàÿ ïîìîùü ïðè ïåðåëîìàõ»

Âûïîëíèë: Êàìûíèí È. Ñ.

Ãðóïïà: 40 Ýë (1)

Øèôð: 10152

Âàðèàíò: 52

Ïðîâåðèë: Èâàêèíà Å. Ã.

Ìîñêâà 2014

Ñîäåðæàíèå

Ââåäåíèå

Êëàññèôèêàöèÿ ïåðåëîìîâ

Ïðèçíàêè ïåðåëîìîâ êîñòåé

Îáùèå ïðàâèëà îêàçàíèÿ ïåðâîé ïîìîùè ïðè ïåðåëîìàõ êîñòåé

Ïåðâàÿ ïîìîùü ïðè ðàçëè÷íûõ âèäàõ ïåðåëîìîâ

Çàêëþ÷åíèå

Ñïèñîê èñïîëüçóåìîé ëèòåðàòóðû

Ââåäåíèå

Ïåðåëîìû – ïîëíûå èëè ÷àñòè÷íûå íàðóøåíèÿ êîñòè. Êîñòü õîòÿ è ÿâëÿåòñÿ íàèáîëåå òâåðäîé èç âñåõ òêàíåé îðãàíèçìà, òåì íå ìåíåå, åå ïðî÷íîñòü òàêæå èìååò îïðåäåëåííûå ãðàíèöû. Ïåðåëîìû ìîãóò âîçíèêàòü êàê âñëåäñòâèå òðàâìû, òàê è â ðåçóëüòàòå ðàçëè÷íûõ çàáîëåâàíèé, ñîïðîâîæäàþùèõñÿ èçìåíåíèÿìè â ïðî÷íîñòíûõ õàðàêòåðèñòèêàõ êîñòíîé òêàíè. Òÿæåñòü ñîñòîÿíèÿ ïðè ïåðåëîìàõ îáóñëîâëåíà ðàçìåðàìè ïîâðåæä¸ííûõ êîñòåé è èõ êîëè÷åñòâîì. Ìíîæåñòâåííûå ïåðåëîìû êðóïíûõ òðóá÷àòûõ êîñòåé ïðèâîäÿò ê ðàçâèòèþ ìàññèâíîé êðîâîïîòåðè è òðàâìàòè÷åñêîìó øîêó. Òàêæå áîëüíûå ïîñëå òàêèõ òðàâì ìåäëåííî âîññòàíàâëèâàþòñÿ, âûçäîðîâëåíèå ìîæåò çàíÿòü íåñêîëüêî ìåñÿöåâ.

Ïåðåëîì êîñòè ÿâëÿåòñÿ òÿæåëûì ðàíåíèåì è òðåáóåò íåìåäëåííîãî îêàçàíèÿ ïåðâîé ïîìîùè. Ïåðåëîìàííîé êîíå÷íîñòüþ íè â êîåì ñëó÷àå íå ñëåäóåò ñîâåðøàòü ðåçêèõ äâèæåíèé, çà íåå íåëüçÿ òÿíóòü èëè ïîâîðà÷èâàòü, ïðè îòêðûòîì ïåðåëîìå îòëîìêè êîñòåé íåëüçÿ çàòàëêèâàòü â ðàíó. Îòêðûòûé ïåðåëîì ñíà÷àëà îáðàáàòûâàþò ïî ïðèíöèïó îáðàáîòêè ðàí, à çàòåì óæå êàê ïåðåëîì. Íà ìåñòî çàêðûòîãî ïåðåëîìà íàêëàäûâàåòñÿ êîìïðåññ. Çàòåì ïåðåëîìàííóþ êîíå÷íîñòü èëè ÷àñòü òåëà èììîáèëèçèðóþò. Ïåðåëîìû êîñòåé ðàçëè÷àþò ïî òÿæåñòè, è ïðè ðàçíûõ ïåðåëîìàõ ñëåäóåò äåéñòâîâàòü ïî-ðàçíîìó. Îäíàêî åñòü òî, ÷åãî íèêîãäà íå ñëåäóåò äåëàòü ïðè îòêðûòûõ ïåðåëîìàõ: íå ïûòàéòåñü âåðíóòü ïîëîæåíèå êîñòè, ñäåëàåòå åù¸ õóæå, à òàêæå íå ñòîèò îáìûâàòü ðàíó, ÷ðåâàòî çàðàæåíèåì.

Ïåðåëîìû êîñòåé îäíà èç ñàìûõ ðàñïðîñòðàí¸ííûõ òðàâì â æèâîé ïðèðîäå. Âñå æèâûå ñóùåñòâà, îáëàäàþùèå âíóòðåííèì ñêåëåòîì, èñïûòûâàþò ñõîæèå ïðîáëåìû ïðè íàðóøåíèè åãî öåëîñòíîñòè.

Êëàññèôèêàöèÿ ïåðåëîìîâ

Ïåðåëîìû – íàðóøåíèå öåëîñòè êîñòè ïîä äåéñòâèåì òðàâìèðóþùåé ñèëû, ïðåâîñõîäÿùåé óïðóãîñòü êîñòíîé òêàíè. Ðàçëè÷àþò òðàâìàòè÷åñêèå ïåðåëîìû, âîçíèêàþùèå îáû÷íî âíåçàïíî ïîä äåéñòâèåì çíà÷èòåëüíîé ìåõàíè÷åñêîé ñèëû íà íåèçìåíåííóþ, íîðìàëüíóþ êîñòü, è ïàòîëîãè÷åñêèå, ïðîèñõîäÿùèå â èçìåíåííîé êàêèì-ëèáî ïàòîëîãè÷åñêèì ïðîöåññîì êîñòè ïðè ñðàâíèòåëüíî íåáîëüøîé òðàâìå èëè ñïîíòàííî. Òåðìèí «ïåðåëîì» èñïîëüçóþò äëÿ îáîçíà÷åíèÿ àíàëîãè÷íûõ ïîâðåæäåíèé íåêîòîðûõ äðóãèõ òêàíåé, íàïðèìåð ïåðåëîì õðÿùà.

Âèäû ïåðåëîìîâ. Ñàìóþ ìíîãî÷èñëåííóþ ãðóïïó ïðèîáðåò¸ííûõ ïåðåëîìîâ ñîñòàâëÿþò òðàâìàòè÷åñêèå, êîòîðûå âîçíèêàþò îò îäíîìîìåíòíîãî âîçäåéñòâèÿ ÷ðåçìåðíîé ìåõàíè÷åñêîé ñèëû ïðè òðàíñïîðòíîé, ïðîèçâîäñòâåííîé, áîåâîé è äðóãèõ âèäàõ òðàâì. Òðàâìàòè÷åñêèå ïåðåëîìû ñîïðîâîæäàþòñÿ áîëüøèì èëè ìåíüøèì ïîâðåæäåíèåì ìÿãêèõ òêàíåé, îêðóæàþùèõ êîñòü. Åñëè ïîä äåéñòâèåì òðàâìèðóþùåãî ïðåäìåòà èëè îñòðîãî îòëîìêà êîñòè íàðóøàåòñÿ öåëîñòü êîæè, òî îáðàçóåòñÿ îòêðûòûé ïåðåëîì. Åñëè öåëîñòü êîæè íå íàðóøåíà, òî ïåðåëîì íàçûâàþò çàêðûòûì.

Ïî ñòåïåíè ïîâðåæäåíèÿ ïåðåëîì áûâàåò ïîëíûé, ïðè êîòîðîì êîñòü ïåðåëîìàíà ïîëíîñòüþ, è íåïîëíûé, êîãäà èìååòñÿ òîëüêî íàäëîì êîñòè èëè òðåùèíà åå. Ïîëíûå ïåðåëîìû äåëÿòñÿ íà ïåðåëîìû ñî ñìåùåíèåì è áåç ñìåùåíèÿ îòëîìêîâ êîñòåé.

Ïî íàïðàâëåíèþ ëèíèè ïåðåëîìà îòíîñèòåëüíî äëèííîé îñè êîñòè ðàçëè÷àþò (ðèñ. 1) ïîïåðå÷íûå (à), êîñûå (á) è âèíòîîáðàçíûå (â) ïåðåëîìû. Åñëè ñèëà, âûçâàâøàÿ ïåðåëîì, áûëà íàïðàâëåíà âäîëü êîñòè, òî îòëîìêè åå ìîãóò áûòü âäàâëåíû îäèí â äðóãîé. Òàêèå ïåðåëîìû íàçûâàþò âêîëî÷åííûìè.

Ðèñ. 1. Âèäû ïåðåëîìîâ:

à – ïîïåðå÷íûé; á – êîñîé; â – âèíòîîáðàçíûé; ã – âêîëî÷åííûé; ä – îñêîëü÷àòûé.

Ïðè ïîâðåæäåíèÿõ ïóëÿìè è îñêîëêàìè, ëåòÿùèìè ñ áîëüøîé ñêîðîñòüþ è îáëàäàþùèìè áîëüøîé ýíåðãèåé, â ìåñòå ïåðåëîìà îáðàçóåòñÿ ìíîæåñòâî îòëîìêîâ êîñòè – ïîëó÷àåòñÿ îñêîëü÷àòûé ïåðåëîì (ä).

Ïðèçíàêè ïåðåëîìîâ êîñòåé

Ïðè íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííûõ ïåðåëîìàõ êîñòåé êîíå÷íîñòè â îáëàñòè òðàâìû ïîÿâëÿþòñÿ ñèëüíàÿ ïðèïóõëîñòü, êðîâîïîäòåê, èíîãäà ñãèáàíèå êîíå÷íîñòè âíå ñóñòàâà, åå óêîðî÷åíèå.  ñëó÷àå îòêðûòîãî ïåðåëîìà èç ðàíû ìîãóò âûñòóïàòü êîíöû êîñòè. Ìåñòî ïîâðåæäåíèÿ ðåçêî áîëåçíåííî. Ïðè ýòîì ìîæíî îïðåäåëèòü íåíîðìàëüíóþ ïîäâèæíîñòü êîíå÷íîñòè âíå ñóñòàâà, ÷òî èíîãäà ñîïðîâîæäàåòñÿ õðóñòîì îò òðåíèÿ îòëîìêîâ êîñòè. Ñïåöèàëüíî ñãèáàòü êîíå÷íîñòü, ÷òîáû óáåäèòüñÿ â íàëè÷èè ïåðåëîìà, íåäîïóñòèìî – ýòî ìîæåò ïðèâåñòè ê îïàñíûì îñëîæíåíèÿì.  íåêîòîðûõ, ñëó÷àÿõ ïðè ïåðåëîìàõ êîñòåé âûÿâëÿþòñÿ íå âñå óêàçàííûå ïðèçíàêè, íî íàèáîëåå õàðàêòåðíû ðåçêàÿ áîëåçíåííîñòü è âûðàæåííîå çàòðóäíåíèå ïðè äâèæåíèè.

Î ïåðåëîìå ðåáðà ìîæíî ïðåäïîëàãàòü, êîãäà âñëåäñòâèå óøèáà èëè ñäàâëèâàíèÿ ãðóäíîé êëåòêè ïîñòðàäàâøèé îòìå÷àåò ñèëüíóþ áîëü ïðè ãëóáîêîì äûõàíèè, à òàêæå ïðè îùóïûâàíèè ìåñòà âîçìîæíîãî ïåðåëîìà.  ñëó÷àå ïîâðåæäåíèÿ ïëåâðû èëè ëåãêîãî ïðîèñõîäèò êðîâîòå÷åíèå, èëè âîçäóõ ïîïàäàåò â ãðóäíóþ ïîëîñòü. Ýòî ñîïðîâîæäàåòñÿ ðàññòðîéñòâîì äûõàíèÿ è êðîâîîáðàùåíèÿ.

ñëó÷àå ïåðåëîìà ïîçâîíî÷íèêà ïîÿâëÿþòñÿ ñèëüíûå áîëè â ñïèíå, ïàðåç è ïàðàëè÷ ìûøö íèæå ìåñòà ïåðåëîìà. Ìîæåò ïðîèçîéòè íåïðîèçâîëüíîå âûäåëåíèå ìî÷è è êàëà èç-çà íàðóøåíèÿ ôóíêöèè ñïèííîãî ìîçãà.

Ïðè ïåðåëîìå êîñòåé òàçà ïîñòðàäàâøèé íå ìîæåò âñòàòü è ïîäíÿòü íîãè, à òàêæå ïîâåðíóòüñÿ. Óêàçàííûå ïåðåëîìû ÷àñòî ñî÷åòàþòñÿ ñ ïîâðåæäåíèåì êèøå÷íèêà è ìî÷åâîãî ïóçûðÿ.

Ïåðåëîìû êîñòåé îïàñíû ïîâðåæäåíèåì ðàñïîëàãàþùèõñÿ îêîëî íèõ êðîâåíîñíûõ ñîñóäîâ è íåðâîâ, ÷òî ñîïðîâîæäàåòñÿ êðîâîòå÷åíèåì, ðàññòðîéñòâîì ÷óâñòâèòåëüíîñòè è äâèæåíèé, ïîâðåæäåííîé îáëàñòè.

Âûðàæåííàÿ áîëü è êðîâîòå÷åíèå ìîãóò âûçâàòü ðàçâèòèå øîêà, îñîáåííî ïðè íåñâîåâðåìåííîé èììîáèëèçàöèè ïåðåëîìà. Îòëîìêè êîñòè ìîãóò ïîâðåäèòü òàêæå è êîæó, âñëåäñòâèå ÷åãî çàêðûòûé ïåðåëîì ïðåâðàùàåòñÿ â îòêðûòûé, ÷òî îïàñíî ìèêðîáíûì çàãðÿçíåíèåì. Äâèæåíèå â ìåñòå ïåðåëîìà ìîæåò ïðèâåñòè ê òÿæåëûì îñëîæíåíèÿì, ïîýòîìó íåîáõîäèìî êàê ìîæíî áûñòðåå ïðîèçâåñòè èììîáèëèçàöèþ ïîâðåæäåííîé îáëàñòè.

Îáùèå ïðàâèëà îêàçàíèÿ ïåðâîé ïîìîùè ïðè ïåðåëîìàõ êîñòåé

×òîáû îñìîòðåòü ìåñòî ïåðåëîìà è íàëîæèòü ïîâÿçêó íà ðàíó (â ñëó÷àå îòêðûòîãî ïåðåëîìà), îäåæäó è îáóâü íå ñíèìàþò, à ðàçðåçàþò.  ïåðâóþ î÷åðåäü îñòàíàâëèâàþò êðîâîòå÷åíèå è íàêëàäûâàþò àñåïòè÷åñêóþ ïîâÿçêó. Çàòåì ïîðàæåííîé îáëàñòè ïðèäàþò óäîáíîå ïîëîæåíèå è íàêëàäûâàþò èììîáèëèçèðóþùóþ ïîâÿçêó.

Ïîä êîæó èëè âíóòðèìûøå÷íî èç øïðèö-òþáèêà ââîäèòñÿ îáåçáîëèâàþùåå ñðåäñòâî.

Äëÿ èììîáèëèçàöèè ïåðåëîìîâ èñïîëüçóþòñÿ ñòàíäàðòíûå øèíû èëè ïîäðó÷íûå ñðåäñòâà.

Ïåðâàÿ ïîìîùü ïðè ðàçëè÷íûõ âèäàõ ïåðåëîìîâ

Ïåðåëîìû ïîçâîíî÷íèêà. Ðàçëè÷àþò ïåðåëîìû òåë ïîçâîíêîâ, ïîïåðå÷íûõ è îñòèñòûõ îòðîñòêîâ ïîçâîíêîâ è ïåðåëîìîâûâèõè.

Ïðè ïîâðåæäåíèè øåéíûõ ïîçâîíêîâ îòìå÷àåòñÿ ðåçêàÿ áîëåçíåííîñòü â îáëàñòè øåè. Ãîëîâà áîëüíîãî ïðèíèìàåò âûíóæäåííîå ïîëîæåíèå, êîòîðîå îí èçìåíèòü íå ìîæåò (ôèêñàöèÿ ãîëîâû â ñîãíóòîì èëè ðàçîãíóòîì ïîëîæåíèè). Ïðè òðàâìå ñïèííîãî ìîçãà – îíåìåíèå âåðõíèõ êîíå÷íîñòåé (ïðè íåïîëíîì ïåðåðûâå ñïèííîãî ìîçãà) ëèáî ïàðàëè÷ âåðõíèõ è íèæíèõ êîíå÷íîñòåé (ïðè ïîëíîì ïåðåðûâå ñïèííîãî ìîçãà). Ïðè ïåðåëîìå îñòèñòîãî îòðîñòêà – ðåçêàÿ áîëü è ïîäâèæíîñòü ïîçâîíêà.

Âåäóùèìè ñèìïòîìàìè ïðè ïîâðåæäåíèè ãðóäíûõ è ïîÿñíè÷íûõ ïîçâîíêîâ ÿâëÿþòñÿ: ëîêàëèçîâàííàÿ áîëü, èððàäèàöèÿ áîëè â æèâîò è íèæíèå êîíå÷íîñòè, áîëåçíåííîñòü ïðè ïàëüïàöèè ïî ëèíèè îñòèñòûõ îòðîñòêîâ, íàïðÿæåíèå ìûøö ñïèíû, ïàðåç êèøå÷íèêà. Âîçìîæåí òðàâìàòè÷åñêèé øîê. Ïðè ïåðåëîìå îñòèñòîãî îòðîñòêà – ïîäâèæíîñòü ïîçâîíêà, ïðè ïåðåëîìå ïîïåðå÷íûõ îòðîñòêîâ – ðåçêàÿ áîëü íà 4-8 ñì â ñòîðîíó îò îñòèñòîãî îòðîñòêà, ïðè ïåðåëîìå òåëà ïîçâîíêà – ðåçêàÿ áîëåçíåííîñòü ïðè îòñóòñòâèè ïîäâèæíîñòè.

Íåîòëîæíàÿ ïîìîùü. Ïðåæäå âñåãî, ïðè îêàçàíèè ïîìîùè ïðè ïåðåëîìàõ ïîçâîíî÷íèêà ñëåäóåò ñîáëþäàòü áîëüøóþ îñòîðîæíîñòü, íå äîïóñêàÿ ñãèáàíèÿ ïîçâîíî÷íèêà.  êà÷åñòâå îáåçáîëèâàþùèõ ñðåäñòâ ïîñòðàäàâøåìó ââîäèòñÿ áàðàëãèí èëè íàðêîòè÷åñêèé àíàëüãåòèê. Ïðè íàëè÷èè ðàíû íàêëàäûâàþò ïîâÿçêó.

Ïðè ïåðåëîìàõ ãðóäíîãî è ïîÿñíè÷íîãî îòäåëà ïîçâîíî÷íèêà áîëüíîãî òðàíñïîðòèðóþò íà ùèòå â ïîëîæåíèè ëåæà íà ñïèíå, ïîä ïîÿñíèöó ïîäêëàäûâàþò âàëèê. Æåëàòåëüíî ïðè ýòîì çàôèêñèðîâàòü áîëüíîãî íà íîñèëêàõ âî èçáåæàíèå ñîñêàëüçûâàíèÿ òóëîâèùà. Ïðè ïîâðåæäåíèè øåéíûõ ïîçâîíêîâ ïîñòðàäàâøåãî óêëàäûâàþò íà íîñèëêè íà ñïèíó, à ïîä øåþ ïîäêëàäûâàþò ïîäóøêó èëè ñâåðòîê îäåæäû. Æåëàòåëüíî ïðè ýòîì íàëîæèòü íà îáëàñòü øåè èììîáèëèçèðóþùèé âîðîòíèê.

Ïåðåëîìû êîñòåé òàçà. Ïîìèìî áîëåâûõ îùóùåíèé (áîëü â îáëàñòè ïåðåëîìà ïðè ïàëüïàöèè è ïðè ñäàâëèâàíèè òàçà ñ áîêîâ íà óðîâíå áîëüøèõ âåðòåëîâ) íàáëþäàåòñÿ ðÿä õàðàêòåðíûõ ïðèçíàêîâ äëÿ òðàâìû òàçîâûõ êîñòåé.

Òèïè÷íûå ïîëîæåíèÿ ïîñòðàäàâøåãî:

– ïðè ðàçðûâå ñèìôèçà – íîãè ñîãíóòû â êîëåíÿõ è ïðèâåäåíû, ïàöèåíò íå ìîæåò èõ ðàçâåñòè;

– ïðè ïåðåëîìàõ ëîáêîâûõ èëè ñåäàëèùíûõ êîñòåé – ïîëîæåíèå «ëÿãóøêè» – íîãè ñîãíóòû â êîëåíÿõ è îòâåäåíû.

Äëÿ ïåðåëîìà â îáëàñòè âåðòëóæíîé âïàäèíû õàðàêòåðåí ñèìïòîì «ïðèëèïøåé ïÿòêè».

Íåðåäêî ïîâðåæäåíèÿ òàçà ñîïðîâîæäàþòñÿ ÿâëåíèÿìè øîêà. Çà÷àñòóþ øîê óñóãóáëÿåòñÿ êðîâîèçëèÿíèÿìè âî âíóòðèòàçîâóþ êëåò÷àòêó, âûçûâàþùèìè íàïðÿæåíèå ìûøö æèâîòà è ñèìïòîìû ðàçäðàæåíèÿ áðþøèíû, à òàêæå ïðèòóïëåíèå ïåðêóòîðíîãî çâóêà â îòëîãèõ ìåñòàõ, íå ïåðåìåùàþùååñÿ ïðè èçìåíåíèè ïîëîæåíèÿ òåëà (ñèìïòîì Äæîéñà).

Íåîòëîæíàÿ ïîìîùü. Îáåçáîëèâàíèå íàðêîòè÷åñêèìè è íåíàðêîòè÷åñêèìè àíàëüãåòèêàìè. Òðàíñïîðòèðîâêà íà æåñòêèõ íîñèëêàõ èëè äåðåâÿííîì ùèòå â ïîëîæåíèè «ëÿãóøêè» (äëÿ ýòîãî ïîä êîëåíè ïîäêëàäûâàþò ïëîòíûå òîëñòûå âàëèêè). Ïðè íàëè÷èè ðàçðûâà ñèìôèçà è ïîâðåæäåíèÿ ïåðåäíåãî îòäåëà òàçà íåîáõîäèìî òóãî ñòÿíóòü ïîëîòåíöåì òàç è âåðõíèå îòäåëû áåäåð. Åñëè ìî÷åâîé ïóçûðü ïåðåïîëíåí, îñóùåñòâëÿåòñÿ åãî êàòåòåðèçàöèÿ.

Ïåðåëîìû êîñòåé êîíå÷íîñòåé. Ïîìèìî âûøåíàçâàííûõ ñèìïòîìîâ õàðàêòåðèçóþòñÿ íàðóøåíèåì ôóíêöèè ïîâðåæäåííîé êîíå÷íîñòè, óñèëåíèåì áîëè ïðè ïîïûòêå ïðîèçâåñòè åþ äâèæåíèå, êîñòíîé êðåïèòàöèåé (õðóñò ïðè ïåðåäâèæåíèè êîñòíûõ îòëîìêîâ), âîçìîæíî óêîðî÷åíèå êîíå÷íîñòè. Ïðè ïåðåëîìàõ áåäðà îòìå÷àåòñÿ õàðàêòåðíûé ñèìïòîì «ïðèëèïøåé ïÿòêè» (íåñïîñîáíîñòü ïîäíÿòü ââåðõ âûïðÿìëåííóþ íîãó) è íàðóæíàÿ ðîòàöèÿ ñòîïû íà ïîðàæåííîé êîíå÷íîñòè (ýïèôèçàðíûé ïåðåëîì).

Øèíó íåîáõîäèìî îáåðíóòü âàòîé èëè áèíòàìè è îòìîäåëèðîâàòü íà çäîðîâîé êîíå÷íîñòè ïåðåä íàëîæåíèåì íà ïîâðåæäåííóþ ïîâåðõíîñòü. Íèæíþþ êîíå÷íîñòü íàäî ôèêñèðîâàòü â âûïðÿìëåííîì ïîëîæåíèè, à âåðõíþþ – â ïîëîæåíèè ïðèâåäåíèÿ ïëå÷à ê òóëîâèùó è ñîãíóòóþ â ëîêòåâîì ñóñòàâå ïîä ïðÿìûì óãëîì. Ôèêñèðîâàòü êîíå÷íîñòü íåîáõîäèìî êàê â îáëàñòè ïîâðåæäåíèÿ, òàê è â äâóõ ñîñåäíèõ ñóñòàâàõ (ïðè ïåðåëîìå êîñòåé ïðåäïëå÷üÿ ôèêñèðóþò ëó÷åçàïÿñòíûé è ëîêòåâîé ñóñòàâû; ïðè ïåðåëîìàõ ïëå÷à – ëó÷åçàïÿñòíûé, ëîêòåâîé è ïëå÷åâîé; ïðè ïåðåëîìå áåäðà – ãîëåíîñòîïíûé, êîëåííûé, òàçîáåäðåííûé).  ñëó÷àå îòêðûòîãî ïåðåëîìà ðàíó ïðåäâàðèòåëüíî íåîáõîäèìî ïåðåâÿçàòü, ïîñëå ÷åãî íàêëàäûâàåòñÿ øèíà.

Ïðè ïåðåëîìå ôàëàíã ïàëüöåâ âåðõíåé êîíå÷íîñòè øèíîé ôèêñèðóþòñÿ âñå òðè ôàëàíãè, íåçàâèñèìî îò òîãî êàêàÿ ôàëàíãà ñëîìàíà.

Ïðè ïåðåëîìå ïÿñòíûõ êîñòåé – íà øèðîêóþ (ñ ëàäîíü) øèíó, äëèíîé îò êîí÷èêîâ ïàëüöåâ äî íèæíåé òðåòè ïðåäïëå÷üÿ, ïîä ëàäîíü óêëàäûâàåòñÿ êîìîê ìÿãêîé òêàíè è ïëîòíî ïðèáèíòîâûâàåòñÿ ê øèíå êèñòü ñ ïîëóñîãíóòûìè ïàëüöàìè.

Ïðè ïåðåëîìå êîñòåé ïðåäïëå÷üÿ øèíà äîëæíà áûòü äëèííîé îò êîí÷èêîâ ïàëüöåâ äî ëîêòåâîãî ñóñòàâà; åå ðàñïîëàãàþò ñ ëàäîííîé ñòîðîíû ïðåäïëå÷üÿ, âåðõíþþ êîíå÷íîñòü ñãèáàþò â ëîêòåâîì ñóñòàâå; ïîä ëàäîíü ïîäêëàäûâàþò êîìîê òêàíè è ïîâÿçêîé ê øèíå ôèêñèðóþò êèñòü, ëó÷åçàïÿñòíûé ñóñòàâ, ïðåäïëå÷üå, è ñîãíóòûé ëîêòåâîé ñóñòàâ. Èììîáèëèçîâàííóþ êîíå÷íîñòü ïîäâåøèâàþò íà êîñûíêå ê øåå.

Ïðè ïåðåëîìå ïëå÷åâîé êîñòè êîíå÷íîñòü ñãèáàþò â ëîêòåâîì ñóñòàâå, îäíó èìïðîâèçèðîâàííóþ øèíó íàêëàäûâàþò íà ïðåäïëå÷üå îò êîí÷èêîâ ïàëüöåâ è äî ëîêòåâîãî ñóñòàâà, à âòîðóþ – îò ëîêòåâîãî è äî ïëå÷åâîãî ñóñòàâà.  ïîäìûøå÷íóþ âïàäèíó âñòàâëÿþò âàòíûé âàëèê, è âñþ èììîáèëèçîâàííóþ êîíå÷íîñòü ïîäâåøèâàþò íà êîñûíêå ê øåå. Åñëè åñòü ëåñòíè÷íàÿ øèíà, òî åå ñãèáàþò òàê, ÷òîáû áûë äîïîëíèòåëüíî çàôèêñèðîâàí ïëå÷åâîé ñóñòàâ çäîðîâîé êîíå÷íîñòè.

Èììîáèëèçàöèÿ íèæíåé êîíå÷íîñòè ïðîâîäèòñÿ ïîñòðàäàâøåìó â ïîëîæåíèè ëåæà. Ïðè ïåðåëîìå êîñòåé ñòîïû îäíà èìïðîâèçèðîâàííàÿ øèíà íàêëàäûâàåòñÿ íà ïîäîøâó ñòîïû, à äðóãàÿ ïîä ïÿòêó ñ çàõâàòîì íèæíåé òðåòè ãîëåíè. Òàêèì îáðàçîì, ôèêñèðóåòñÿ âñÿ ñòîïà è ãîëåíîñòîïíûé ñóñòàâ.

Ïðè ïåðåëîìå êîñòåé ãîëåíè øèíà íàêëàäûâàåòñÿ ïîä ìÿãêèå òêàíè ãîëåíè, äëèíîé îò ïÿòêè äî íèæíåé òðåòè áåäðà. Êîëåííûé ñóñòàâ äîëæåí áûòü ðàçîãíóò. Ôèêñèðóþò ãîëåíîñòîïíûé è êîëåííûé ñóñòàâû. Åñëè èñïîëüçóåòñÿ ñòàíäàðòíàÿ øèíà, òî åå ñãèáàþò ó ïÿòêè è äîâîäÿò äî êîí÷èêîâ ïàëüöåâ ñòîïû.

Ïðè ïåðåëîìå áåäðà èìïðîâèçèðîâàííûå øèíû íàêëàäûâàþò ñíàðóæè îò áîêîâîé ïîâåðõíîñòè ñòîïû äî ïîäìûøå÷íîé âïàäèíû; ñíèçó îò ïÿòêè äî ÿãîäèö; ñ âíóòðåííåé ïîâåðõíîñòè ñòîïû äî ïðîìåæíîñòè. Òàêèì îáðàçîì, ôèêñèðóþòñÿ ãîëåíîñòîïíûé, êîëåííûé è òàçîáåäðåííûé ñóñòàâû.

Ïîðÿäîê îêàçàíèÿ ïåðâîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè ïðè îòêðûòûõ ïåðåëîìàõ äîëæåí ñòðîãî ñîáëþäàòüñÿ. Ñàìûì îïàñíûì ïðè äàííûõ ïåðåëîìàõ ÿâëÿåòñÿ íàëè÷èå êðîâîòî÷àùåé ðàíû. Èñõîäÿ èç ýòîãî íåîáõîäèìî: ïåðâàÿ ïîìîùü ïåðåëîì

– îñòàíîâèòü êðîâîòå÷åíèå;

– îáðàáîòàòü êðàÿ ðàíû àíòèñåïòèêîì è íàëîæèòü àñåïòè÷åñêóþ ïîâÿçêó;

– èììîáèëèçîâàòü êîíå÷íîñòü.

Çàäà÷à ïåðâîé ïîìîùè – óìåíüøèòü áîëü, îáåñïå÷èòü ðàíåíîìó ïîëíûé ïîêîé è, ãëàâíîå, íå äîïóñòèòü ïîâðåæäåíèå ìÿãêèõ òêàíåé (ìûøö, ñóõîæèëèé), îêðóæàþùèõ ìåñòî ïåðåëîìà. Ïîñòðàäàâøåãî ñëåäóåò óëîæèòü, óñïîêîèòü, äàòü îáåçáîëèâàþùåå ñðåäñòâî (àíàëüãèí, ïðîìåäîë) è ñîçäàòü íåïîäâèæíîñòü ïîâðåæäåííîé êîíå÷íîñòè. Ïðè îòêðûòûõ ïåðåëîìàõ ïîñëå îñòàíîâêè êðîâîòå÷åíèÿ íà ðàíó íàêëàäûâàåòñÿ ñòåðèëüíàÿ ïîâÿçêà. Îêàçûâàÿ ïîìîùü ïðè çàêðûòûõ ïåðåëîìàõ, íå ñëåäóåò áåç îñîáîé íåîáõîäèìîñòè ñíèìàòü îäåæäó, îáóâü ñ ïîâðåæäåííîé ÷àñòè òåëà. Èõ ëèøü ðàçðåçàòü â íóæíîì ìåñòå. Âïðàâëåíèå ïåðåëîìà äîïóñêàåòñÿ ëèøü â òîì ñëó÷àå, åñëè êòî-ëèáî èç ñïóòíèêîâ âëàäååò òåõíèêîé ýòîé ïðîöåäóðû.

Çàêëþ÷åíèå

Ñïîñîáû îêàçàíèÿ ïåðâîé ïîìîùè ðàçëè÷àþòñÿ â çàâèñèìîñòè îò âèäà ïåðåëîìà è ñîñòîÿíèÿ ïîñòðàäàâøåãî.

Ãëàâíîå íå ðàñòåðÿòüñÿ â òðóäíîé ñèòóàöèè, ëåãêî îïðåäåëèòü, ïåðåëîì ïåðåä íàìè èëè ïðîñòî óøèá, îêàçàòü ïîìîùü, êîòîðàÿ äåéñòâèòåëüíî ïîìîæåò ÷åëîâåêó, à íå ñäåëàåò òîëüêî õóæå.

Îñíîâíûå ïðèåìû è ñïîñîáû îêàçàíèÿ ïåðâîé äîâðà÷åáíîé ïîìîùè äîëæíû áûòü èçâåñòíû êàæäîìó.  ýòîì ñëó÷àå òàêèå, äàæå ýëåìåíòàðíûå, íî âñ¸ æå ïîêà äåéñòâåííûå ñîâåòû ïîìîãóò óáåðå÷ü ñåáÿ è îêðóæàþùèõ îò ëèøíèõ òðàâì è èõ ïîñëåäñòâèé.

Ïðîáëåìà ëå÷åíèÿ ïåðåëîìîâ âñåãäà ÿâëÿëàñü çíà÷èìîé, êàê äëÿ îòäåëüíîãî èíäèâèäà, òàê è äëÿ ñîöèóìà. Âî âñåõ ÷åëîâå÷åñêèõ öèâèëèçàöèÿõ åñòü àíàëîã ïðîôåññèè «êîñòîïðàâà» – ÷åëîâåêà, êîòîðûé ïðîôåññèîíàëüíî çàíèìàåòñÿ âîññòàíîâëåíèåì ñëîìàííûõ êîíå÷íîñòåé ëþäåé è æèâîòíûõ.

ñëó÷àå âîçíèêíîâåíèÿ ïåðåëîìà òîãî èëè èíîãî ñåãìåíòà êîíå÷íîñòè âàæíî â ìàêñèìàëüíî êîðîòêèå ñðîêè ñâîåâðåìåííî îêàçàòü ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü è äîñòàâèòü ïàöèåíòà â ñòàöèîíàð, ãäå íåîáõîäèìî ïîñòàâèòü äèàãíîç è îêàçàòü ñïåöèàëèçèðîâàííóþ ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü.

Îäíî èç ãëàâíûõ óñëîâèé, êîòîðîå íåîáõîäèìî ñîáëþäàòü äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñòîéêîãî ðåçóëüòàòà – ëå÷åíèå ïåðåëîìà è ïîñëåäñòâèé òðàâì äîëæíî ïðîèñõîäèòü â ñòàöèîíàðíûõ óñëîâèÿõ. Òîëüêî â ýòîì ñëó÷àå ïðîöåññ ëå÷åíèÿ áóäåò áûñòðûì, à ðåàáèëèòàöèÿ – ýôôåêòèâíîé.

Ñïèñîê èñïîëüçóåìîé ëèòåðàòóðû

1. Çàêðûòûå òðàâìû êîíå÷íîñòåé. Êîòåëüíèêîâ Ã. Ï., Ìèðîøíå÷åíêî Â. Ô. Ìîñêâà 2009.

2. Ïîëÿêîâ Â. À. Èçáðàííûå ëåêöèè ïî òðàâìàòîëîãèè. – Ì.: Ìåäèöèíà, 1980. – 272 ñ.

3. Ïîïóëÿðíàÿ ìåäèöèíñêàÿ ýíöèêëîïåäèÿ. Ïîä. ðåä. Àêàäåìèê Á.Â.Ïåòðîâñêèé. Ìîñêâà. 1981.

4. Ïåòðîâ Ñ. Â. Îáùàÿ õèðóðãèÿ: Ó÷åáíèê äëÿ âóçîâ. – 2-å èçä. – 2004. – 768 ñ.

5. Ðåàáèëèòàöèÿ â òðàâìàòîëîãèè. Åïèôàíîâ Â.À., Åïèôàíîâ À.Â. Ìîñêâà 2010.

Ðàçìåùåíî íà Allbest.ru

Источник

6.2. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ

Переломы – повреждения кости с нарушением ее целости. Различают переломы травматические и патологические. Последние обусловлены патологическими процессами в кости (туберкулез, остеомиелит, опухоли), при которых обычная нагрузка приводит к перелому. Травматические переломы делят на закрытые (без повреждения кожи) и открытые, при которых имеется повреждение кожи в зоне перелома (рис. 55). Открытые переломы опаснее закрытых, так как очень велика возможность инфицирования отломков и развития остеомиелита, что значительно затрудняет лечение перелома.

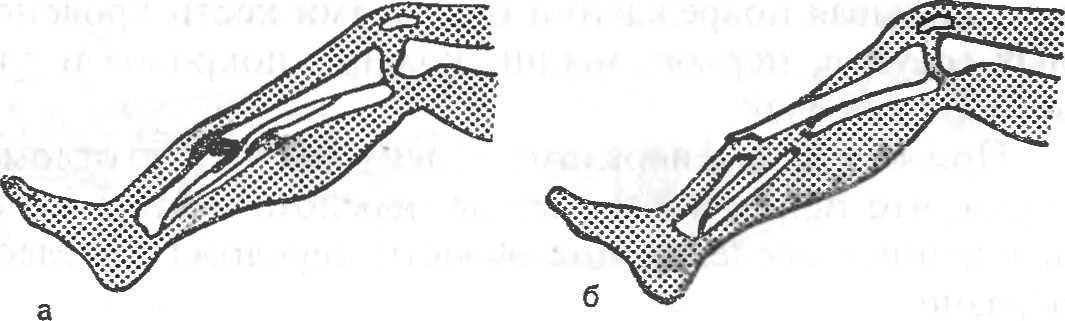

Рис. 55. Виды переломов, а – закрытый; б – открытый.

Перелом может быть полным и неполным. При неполном переломе нарушается какая-нибудь часть поперечника кости, чаще в виде трещины кости.

По линии повреждения переломы бывают поперечными, косыми, спиральными, продольными, оскольчатыми. Последний вид чаще встречается при огнестрельных ранениях. Перелом, возникающий от сжатия или сплющивания, называется компрессионным.

Обычно переломы сопровождаются смещением отломков, что обусловлено направлением механической силы, вызвавшей перелом, и тягой прикрепляющихся к кости мышц вследствие их сокращения после травмы. Смещения костных отломков могут быть различных видов: под углом, по длине, боковыми. Встречаются вколоченные переломы, когда один из отломков внедряется в другой.

Для перелома характерны резкая боль, усиливающаяся при любом движении и нагрузке на конечность, изменение положения и формы конечности, нарушение ее функции (невозможность пользоваться конечностью), отечность и кровоподтек в зоне перелома, укорочение конечности, патологическая (ненормальная) подвижность кости. При ощупывании места перелома возникает резкая боль; определяются неровность кости, острые края отломков и хруст (крепитация) при легком надавливании. Ощупывание конечности надо проводить осторожно, двумя руками, не причиняя боли и не вызывая повреждений отломками кости кровеносных сосудов, нервов, мышц, кожных покровов и слизистых оболочек.

При открытом переломе в рану выступает отломок кости, что прямо указывает на перелом. В этом случае дальнейшее обследование области перелома нецелесообразно.

Первая помощь во многом определяет заживление переломов, позволяет предупредить развитие ряда осложнений (кровотечение, смещение отломков, шок).

Основными мероприятиями первой помощи при переломах костей являются: 1) создание неподвижности костей в области перелома; 2) проведение мер, направленных на борьбу с шоком; 3) быстрейшая доставка пострадавшего в лечебное учреждение.

Создание неподвижности костей в области перелома – иммобилизация – уменьшает боль и является главным моментом в предупреждении шока.

Иммобилизация конечности предупреждает смещение отломков, уменьшает угрозу ранения магистральных сосудов, нервов и мышц острыми краями кости и исключает возможность повреждения кожи отломками (перевод закрытого перелома в открытый). Иммобилизация конечности достигается наложением транспортных стандартных шин или шины из подручного твердого материала.

Шины накладывают на месте происшествия, и только после этого можно транспортировать больного. При наложении шины избегают смещения отломков. Вправление отломков не рекомендуется. Переносить больного нужно осторожно, конечность и туловище следует поднимать одновременно, удерживая их на одном уровне.

Приоткрытом переломе перед иммобилизацией кожу вокруг раны обрабатывают спиртовым раствором йода или другим антисептическим средством и накладывают антисептическую повязку. При отсутствии

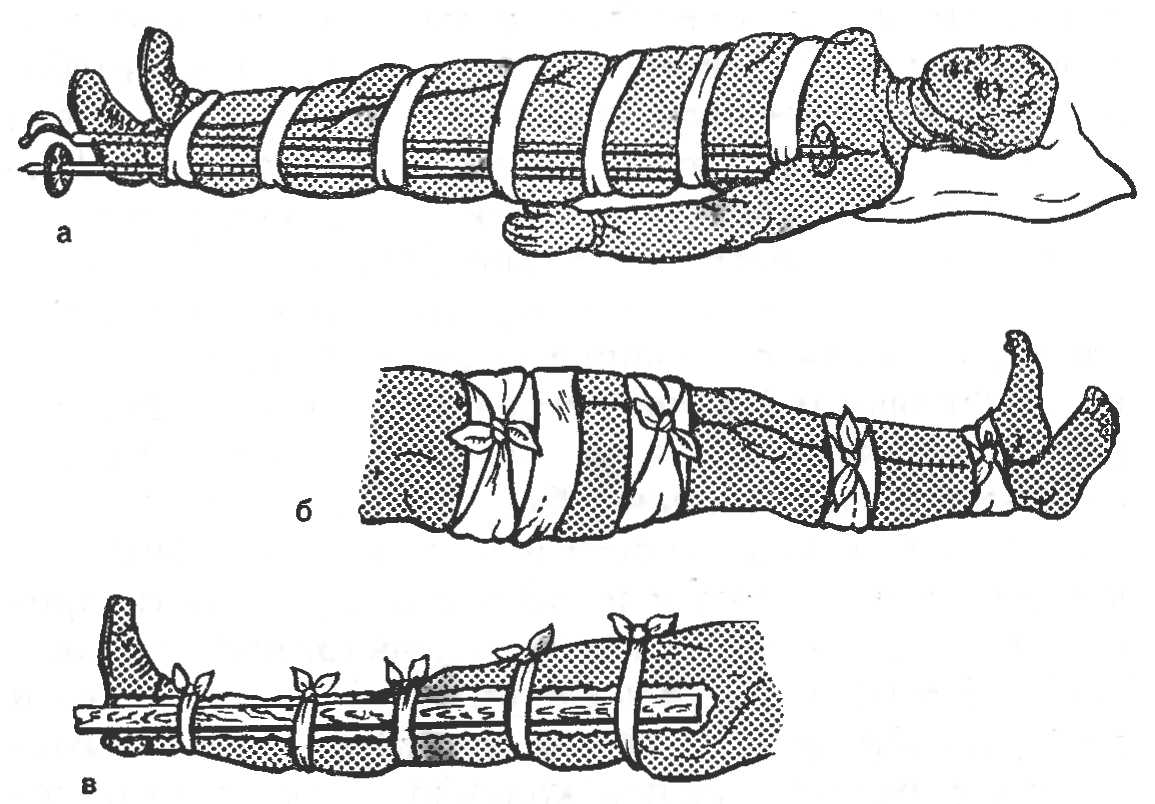

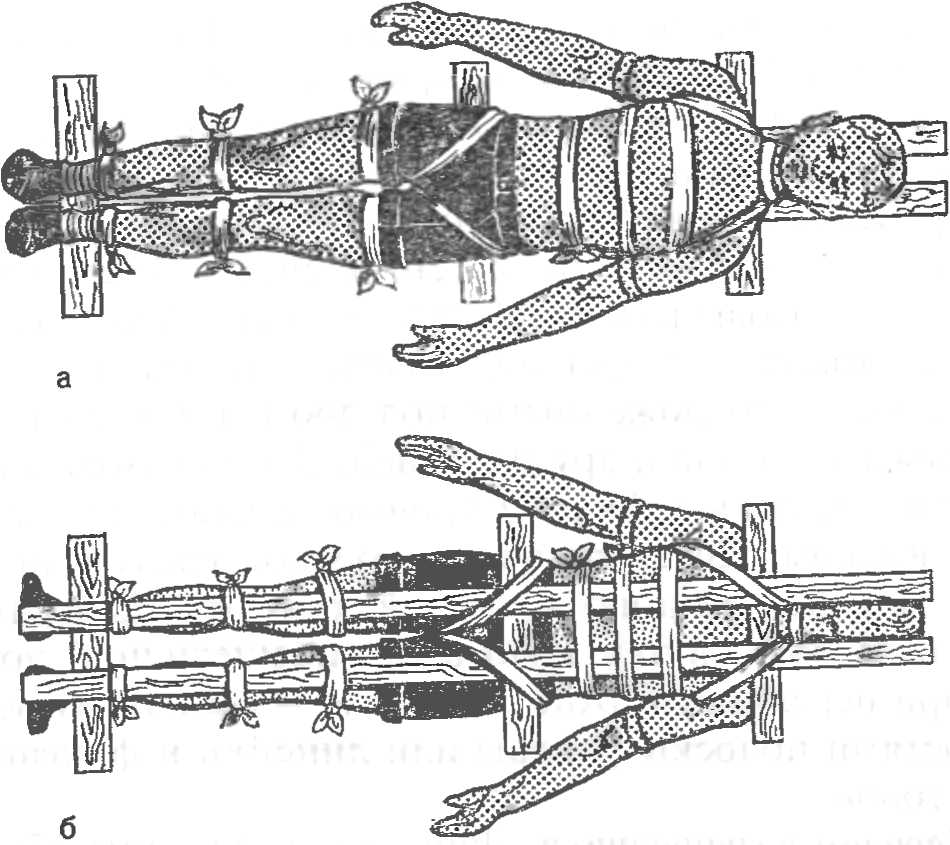

Рис. 56. Иммобилизация конечностей при переломах с помощью подручных средств. а – при переломе бедренной кости с помощью двух палок; б – при переломе бедренной кости и кости голени – фиксацией к здоровой ноге; в – при переломе костей голени.

стерильного материала рану закрывают любой хлопчатобумажной тканью. Не следует удалять или вправлять в рану торчащие костные отломки: это может вызвать кровотечение и инфицирование кости и мягких тканей. При кровотечении из раны применяют способы временной остановки кровотечения: давящую повязку, наложение жгута, закрутки.

Иммобилизацию нижней конечности удобнее всего осуществлять с помощью транспортной шины Дитерихса, верхней – с помощью лестничной шины Крамера или пневматической шины. Если транспортных шин нет, то иммобилизацию проводят при помощи импровизированных шин из любых подручных материалов (доски, лыжи, ружья, палки, прутья, пучки камыша, солома, картон). Для прочной иммобилизации костей конечности необходимо использовать не менее двух твердых предметов или транспортных шин, которые прикладывают к конечности с двух противоположных сторон. При отсутствии подсобного материала иммобилизацию проводят путем бинтования поврежденной конечности к здоровой части тела: верхней конечности – к туловищу при помощи бинта или косынки, нижней – к здоровой ноге (рис. 56)..

При проведении транспортной иммобилизации соблюдают следующие правила: 1) шины надежно закрепляют и фиксируют область перелома; 2) шину нельзя накладывать на обнаженную конечность, последнюю предварительно обкладывают ватой или тканью; 3) для неподвижности в зоне перелома фиксируют два сустава выше и ниже места перелома (например, при переломе голени – голеностопный и коленный суставы) в положении, удобном для больного и для транспортировки; 4) при переломах бедра фиксируют все суставы нижней конечности (коленный, голеностопный, тазобедренный).

Профилактика шока обеспечивается фиксацией поврежденного органа в положении, при котором меньше всего возникает болевых ощущений. Охлаждение предрасполагает к развитию шока, поэтому больного необходимо тепло укрыть. Благоприятное действие оказывает прием небольшого количества этилового спирта, водки, вина, горячего кофе и чая. Уменьшить боли можно назначением 0,5-1 г амидопирина, анальгина. При возможности необходимо ввести обезболивающие средства.

Транспортировку больного в лечебное учреждение лучше осуществлять на специальной санитарной машине, при отсутствии ее можно использовать любой вид транспорта. Больных с переломами верхних конечностей можно перевозить в положении сидя. Пострадавших с переломами нижних конечностей следует транспортировать на носилках в положении лежа на спине. Конечность укладывают на мягкое в несколько приподнятом положении. Транспортировка и перекладывание пострадавшего должны быть щадящими, так как малейшее смещение отломков причиняет сильную боль. Сместившиеся костные отломки могут повредить мягкие ткани и привести к новым тяжелым осложнениям.

Повреждения черепа и мозга. При ушибах головы наибольшую опасность представляют повреждения мозга. Выделяют следующие виды повреждений мозга: сотрясение, ушиб (контузия) и сдавление. При сотрясении наблюдаются отек и набухание мозга, при ушибе и сдавлении, кроме того, частичное разрушение мозговой ткани.

Для травмы мозга характерны общемозговые симптомы: головокружение, головная боль, тошнота и рвота, замедление пульса. Выраженность симптомов зависит от степени и обширности поражения мозга. Основные симптомы сотрясения головного мозга – потеря сознания (от нескольких минут до суток и более) и ретроградная амнезия (пострадавший не может вспомнить события, которые предшествовали травме). При ушибе и сдавлении мозга появляются симптомы очагового поражения: нарушения речи, чувствительности, движений конечностей, мимики.

Перелом костей черепа возможен при тяжелых травмах. Повреждения мозга возникают от удара и внедрения отломков костей, от изливающейся крови (сдавление гематомой). Особую опасность представляют открытые переломы костей свода черепа ввиду истечения мозгового вещества и инфицирования мозга.

В первый момент после травмы трудно определить степень повреждения мозга, поэтому все больные с симптомами сотрясения, ушиба и сдавливания должны быть немедленно доставлены в больницу. Первая помощь заключается в создании покоя. Пострадавшему придают горизонтальное положение, дают настойку валерианы (15-20 капель), капли Зеленина, к голове следует приложить пузырь со льдом или холодный компресс. Если пострадавший без сознания, необходимо очистить полость рта от слизи, рвотных масс, придать ему фиксированно-стабилизированное положение и проводить все мероприятия, направленные на улучшение дыхания, сердечной деятельности.

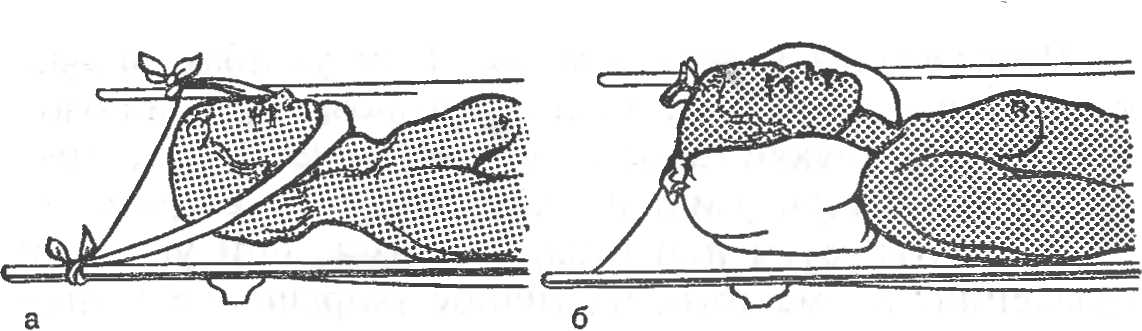

Рис. 57. Иммобилизация головы. а – фиксация пращевидной повязкой к носилкам; б – фиксация при помощи мешочков с песком.

При открытых переломах свода черепа защищают рану от инфицирования асептической повязкой.

Во время транспортировки необходимо наблюдать за больным, так как возможна повторная рвота, а следовательно, аспирация рвотных масс в трахею и асфиксия.

Транспортировку пострадавших с ранениями головы, повреждениями костей черепа и головного мозга осуществляют на носилках в положении лежа на спине.

Голову иммобилизуют при помощи ватно-марлевого круга (баранка), надувного подкладного круга или подсобных средств (одежда, одеяло, сено, мешочки с песком), создавая из них валик вокруг головы. Иммобилизацию головы можно осуществить пращевидной повязкой, проведенной под подбородком и фиксированной к носилкам (рис. 57). При ране в затылочной области или переломе костей в этой зоне перевозят пострадавшего на боку. У подобных больных часто наблюдается рвота, поэтому за ними необходимо постоянное наблюдение, чтобы не допустить асфиксии рвотными массами.

При травме головы пострадавшие часто находятся в бессознательном состоянии. Транспортировка таких больных должна осуществляться на боку в фиксированно-стабилизированном положении. Это обеспечивает хорошую иммобилизацию головы и предупреждает развитие асфиксии от западения языка и аспирации рвотными массами (см. рис. 16).

Перелом костей носа сопровождается носовым кровотечением. Больных с этой травмой следует транспортировать на носилках в полусидячем положении, т.е. с поднятой головой.

Транспортировку раненых с повреждением челюстей осуществляют в положении сидя, с некоторым наклоном головы вперед. Пострадавшего в бессознательном состоянии следует перевозить в положении лежа на животе с подложенными под лоб и грудь валиками из одежды, одеяла и других вещей. Это необходимо для предупреждения асфиксии кровью, слюной или запавшим языком. Перед транспортировкой следует произвести иммобилизацию челюстей: при переломах нижней челюсти – путем наложения пращевидной повязки, при переломах верхней челюсти – введением между челюстями полоски фанеры или линейки и фиксацией ее к голове.

Перелом позвоночника. Данное повреждение обычно возникает при падении с высоты, сдавлении тяжестями, при прямом и сильном ударе в спину (автотравма); перелом шейного отдела позвоночника часто наблюдается при ударе о дно при нырянии. Признаком травмы является сильнейшая боль в спине при малейшем движении.

При переломе позвоночника возможна травма спинного мозга (разрыв, сдавление), что проявляется развитием паралича конечностей (отсутствие в них движений, чувствительности).

При переломах позвоночника небольшие смещения позвонков могут вызвать разрыв спинного мозга, поэтому категорически запрещается пострадавшего с подозрением на перелом позвоночника сажать, ставить на ноги. Пострадавшему создают покой, укладывают его на ровную твердую поверхность – деревянный щит, доски. Осуществляют транспортную иммобилизацию (рис. 58). При отсутствии доски пострадавшего транспортируют на носилках в положении лежа на животе с подложенными под плечи и голову подушками. В случае перелома шейного отдела позвоночника транспортируют на спине с иммобилизацией головы, как при

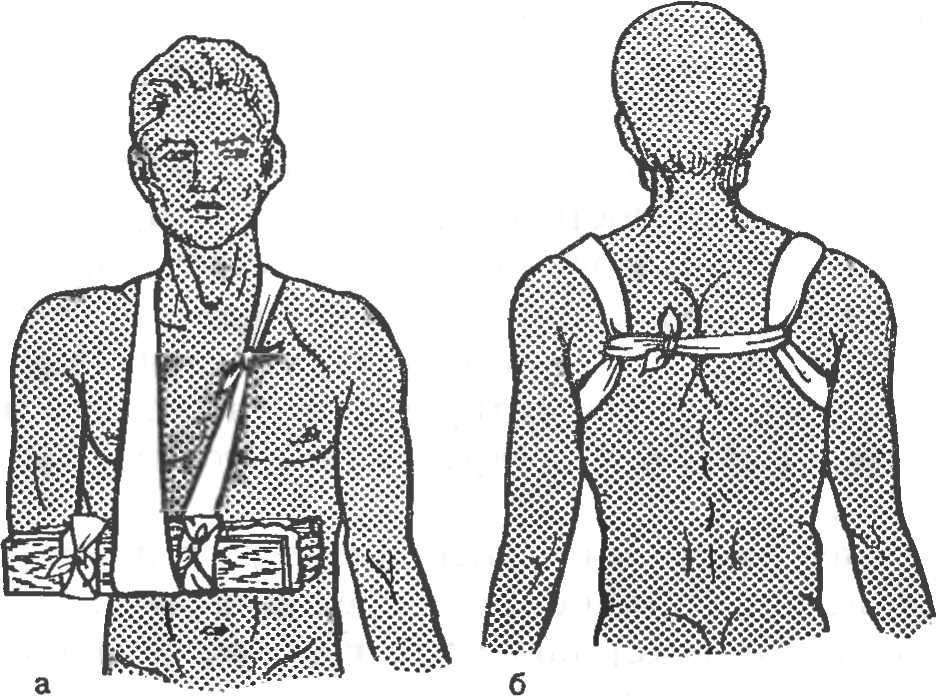

Рис. 58. Иммобилизация при переломе позвоночника, а – вид спереди; б – вид сзади.

повреждениях черепа. Транспортировать пострадавших с травмами позвоночника следует осторожно. Перекладывание, погрузку и транспортировку производят одновременно 3-4 человека, удерживая все время на одном уровне туловище пострадавшего, не допуская малейшего сгибания позвоночника; перекладывать пострадавшего лучше вместе с доской или щитом, на котором он лежит.

Перелом костей таза. Одна из наиболее тяжелых костных травм, часто сопровождается повреждением внутренних органов и тяжелым шоком. Возникает при падениях с высоты, сдавлениях, прямых сильных ударах.

Признак травмы – резчайшая боль в области таза при малейшем движении конечностями и изменении положения пострадавшего. Пострадавший не в состоянии самостоятельно передвигаться.

При переломах костей таза иммобилизация при помощи шин невозможна, поэтому пострадавшему придают положение, при котором уменьшаются боли и менее вероятны повреждения внутренних органов костными отломками. Больного следует уложить на ровную твердую поверхность, ноги согнуть в коленных и тазобедренных суставах, бедра несколько развести в стороны (положение лягушки), под колени подложить тугой валик из подушки, одеяла, пальто, сена высотой 25-30 см.

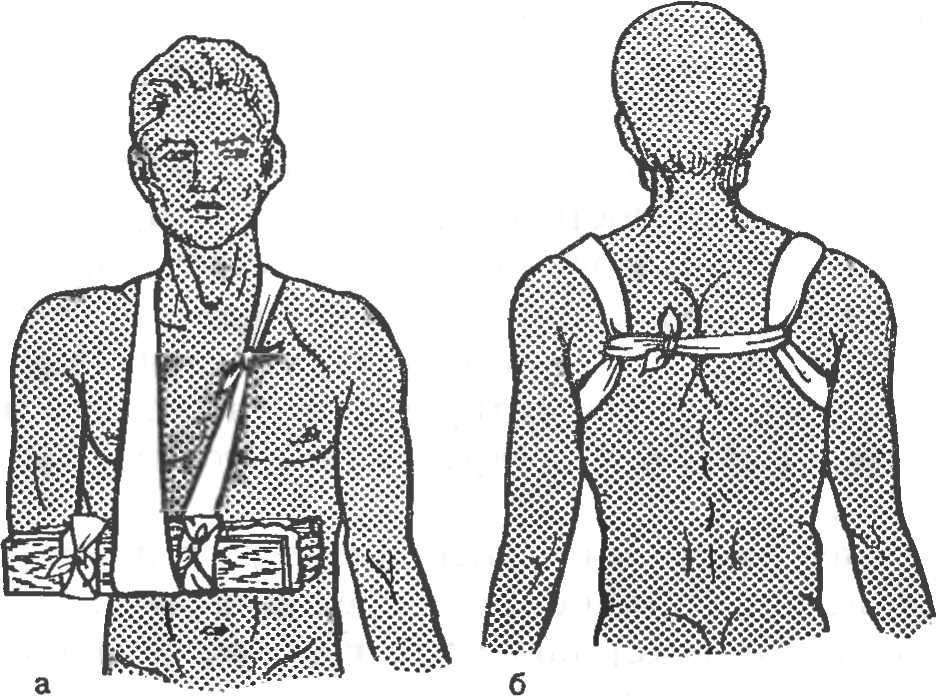

Рис. 59. Иммобилизация при переломе предплечья (а) и ключицы (б).

Проводят возможные противошоковые мероприятия.

Транспортируют пострадавшего на носилках или твердом щите на спине, придав ему описанное выше положение (см. рис. 16, б). Для предупреждения соскальзывания бедер с валика их фиксируют чем-нибудь мягким (полотенце, бинт).

Перелом ребер. Возникает при сильных прямых ударах в грудь, сдавлении, падении с высоты и даже при сильном кашле, чиханье. Для перелома ребер характерны резкие боли в области перелома, усиливающиеся при дыхании, кашле, изменении положения тела. Множественный перелом ребер сопровождается нарастающей дыхательной недостаточностью. Острые края отломков повреждают легкое с развитием пневмоторакса и внутриплеврального кровотечения.

Первая помощь заключается в иммобилизации ребер – наложении тугой циркулярной повязки на грудную клетку.

При отсутствии бинта для этого можно использовать полотенце, простыню, куски ткани. Для уменьшения болей и подавления кашля пострадавшему дают таблетку анальгина, кодеина, амидопирина. Транспортировка в стационар – в положении сидя. При тяжелом состоянии транспортировку осуществляют на носилках с приданием пострадавшему полусидячего положения.

Первая помощь и транспортировка в лечебное учреждение при осложненных переломах ребер (пневмоторакс, гемоторакс) такие же, как при проникающих ранениях грудной клетки.

Перелом ключицы. Характеризуется болью в области травмы, нарушением функции руки на стороне повреждения. Через кожу легко прощупываются острые края отломков.

Первая помощь заключается в проведении иммобилизации области перелома, что достигается путем фиксации руки с помощью косыночной повязки (см. рис. 35), бинтовой повязки Дезо (см. рис. 44) или при помощи ватно-марлевых колец (рис. 59).

Источник