Линия перелома разреза

Ломаный разрез моими словами – это одна из разновидностей сложных разрезов, представляющая из себя ряд секущих плоскостей, которые последовательно пересекаются. Две подобные секущие плоскости пересекаются по какой-то линии, и эта линия является осью условного вращения детали при построении разреза. Если таких секущих плоскостей более двух, то таких осей условного вращения на одну меньше от общего числа секущих плоскостей и все секущие плоскости располагаются так, что все оси вращения параллельны друг другу. Другими словами, если расположить деталь так, чтобы хотя бы одна секущая плоскость преобразовалась в плоскость уровня, а ось вращения в проецирующую прямую (точку) то все секущие плоскости так же будут видны в виде прямых, пересекающихся в точках, являющимися осями вращения.

Я не буду разбирать способ построения вращением, а лишь выложу общий пример, стыренный из методички Борисенко. На мой взгляд, эта картинка полностью отображает то что нужно для построения таким способом. Кто сможет понять – поймёт. В задании по ломаному разрезу вам даётся деталь в двух видах, это либо главный вид и вид сверху, либо главный вид и вид слева. Как правило, на виде сверху (слева) обозначен разрез, который необходимо показать на главном виде. В этом случае вид сверху (слева) нужно просто перечертить. На главном виде нужно будет построить разрез. Разрез может отличаться от вида, так как в процессе вращения Разрез строится следующим образом: одна из секущих плоскостей во всех заданиях расположена так, как будто мы строим простой разрез, поэтому эта часть разреза строится без искажения. Другая же часть разреза, за счёт поворота секущей плоскости относительно оси вращения до совпадения этих секущих плоскостей (под совпадением я здесь говорю про то, что на виде сверху (слева) секущая плоскость вращается до тех пор, пока обе секущие плоскости не окажутся на одной линии) так же изображается в натуральную величину, но контур разреза при подобном повороте может не совпадать с контуром вида в этой части детали. Строится же эта часть следующим образом: все точки, попавшие под разрез отмечаются и при помощи циркуля относительно оси вращения поворачиваются до продолжения основной секущей плоскости, относительно которой разрез уже построен, далее проецируются на главный вид и вычерчиваем очертания, согласно главному виду.

Для тех, кто не сможет понять сущность и испытывает затруднения с подобного рода построениями, я разберу свой вариант построения, которому вас не учат. Честно скажу, никогда не задумывался по тому, как строится ломаный разрез, просто увидел картинку со способом вращения, никто не объяснял, минуты хватило чтобы понять самому, потому всегда строил таким способом. А способ, который ниже опишу у меня родился буквально пока писал текст выше. Так же опишу какие косяки допускают студенты при выполнении этой работы, и дополнительно разъясню ещё один незначительный косячок касательно размеров, который встречается в небольшом количестве работ, вроде бы правильно, но препода это не объясняют, а если придерутся – пошлют исправлять, а как исправить если понятия не имею в чем тут косяк и никто не объяснял? Всё это разберу на примере задания из 3 варианта с трёх листиков. Задание простенькое, сразу 3 секущих плоскости вместо привычных двух, на подобных чертежах иногда думают что не все размеры указаны, одно из немногих заданий, где допускают ошибку с нанесением одного из размеров.

Источник

ЛИНИЯ ПЕРЕЛОМА И ПЛОСКОСТЬ ПЕРЕЛОМА

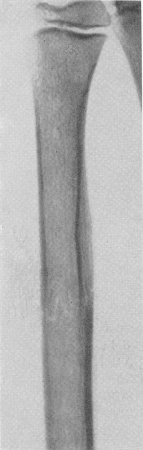

Основным рентгенологическим симптомом перелома является наличие в тени кости линии перелома, которая непосредственно указывает на нарушение целости костного вещества. В губчатом веществе линия перелома сказывается в перерыве структурного рисунка ; на позитиве отдельные трабекулы разъединены на известном протяжении в виде более светлой полоски. Значительно более ясно линия перелома обрисовывается в компактном веществе, где светлая полоска контрастнее выступает на фоне более темного коркового слоя. Легче всего поэтому линия перелома определяется рентгенологически в тех костях, где имеется толстый кортикальный слой, т. е. в диафизах длинных трубчатых костей. В костях же с тонким корковым слоем, как, например, в пяточной кости или позвонке, линия перелома иногда едва только заметна или даже на снимке совсем не обнаруживается. Контуры линии перелома характеризуются мелкой зазубренностью.

В губчатом веществе зубцы могут достигать большой высоты, и линия перелома может иметь зигзагообразный ход (рис. 15). Иногда она слегка дугообразна или волниста. В корковом веществе контуры линии бывают более ровными и подчас даже совершенно гладкими.

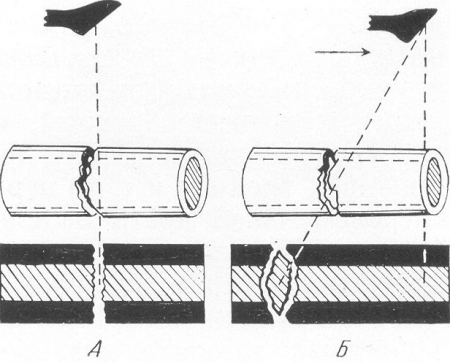

В самой кости на самом деле существует не Линия перелома, а п Л 0 с-кость перелома; рентгеновская линия перелома есть лишь своеобразное плоскостное изображение этой истинной плоскости перелома. Рентгенологическая картина этой линии зависит не только от свойств реальной плоскости перелома, но и в значительной степени от той проекции, в которой был произведен снимок. Если (рис. 16, Л) центральный луч проходит через плоскость поперечного перелома, то проекция диска,

отделяющего друг от друга оба отломка, на рентгенограмме представится в виде правильной светлой прямой полоски ; если же анод трубки смещен в сторону (рис. 16,Б) (в сторону стрелки), то та же самая плоскость перелома будет иметь вид овала или сдавленного круга. С другой же стороны, косой перелом при косом ходе лучей даст линейную тень, а при направлении лучей перпендикулярно к длиннику трубчатой кости на снимке получится замкнутая овальная линия перелома.

Рис. 15. Зигзагообразный ход линии перелома при поперечном переломе средней трети диафиза лучевой кости.

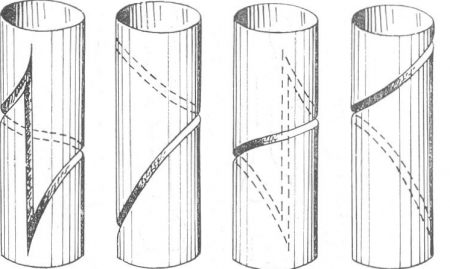

Еще сложнее проекция плоскости перелома при спиральном переломе, проходящем по поверхности кости спиральной линией, концы которой обязательно замыкаются продольной линией (рис. 17).

Рис. 16. Схема рентгенограммы при поперечном переломе трубчатой кости. А — линия перелома в виде прямой полоски при прохождении центрального луча через плоскость перелома; Б — линия перелома в виде овала при косом ходе лучей. Анод смещен (по направлению стрелки).

Поэтому детальный анализ линии перелома при оскольчатых и других переломах, а также при переломах через сложные костные рельефы с буграми, мыщелками и пр. может представлять большие трудности. Таким образом, яснее всего на рентгенограмме обрисовывается линия перелома в том случае, если центральный луч проходит через главную плоскость так называемого гладкого перелома; при этих условиях светлая полоска особенно резка и контрастна потому, что представляет собой суммарную тень дефекта на 360° коркового слоя. Практически это встречается не очень часто.

При косом же ходе лучей дефект одного полуцилиндра коркового слоя трубчатой кости прикрывается неизмененным другим полуцилиндром, и линия перелома может быть очень слабо заметна.

К анализу линии перелома не следует подходить упрощенно. Понимание топографо-анатомических взаимоотношений перелома на основании плоскостных рентгенограмм дается врачу не сразу. Необходимо научиться геометрическому, пространственному мышлению, зарисовывая каждый случай перелома карандашом на поверхности мацерированной кости или на стеклянном цилиндре. Вращая в руках кость или стеклянный фантом, каждый убедится в том, что и простые переломы читаются рентгенологически не всегда просто.

Нарушение целости может быть полным или неполным. В последнем случае линия является не замкнутой, т. е. исходная точка линии не встречается с конечной точкой. Подобное неполное повреждение, при котором линия никогда не зияет, носит название трещины (fissura). Трещины чаще всего попадаются при травмах плоских костей, например черепа, а также идут продольно в длинных костях, осложняя поперечный или косой перелом.

Рис. 17. Схема спирального перелома длинной трубчатой кости. Проекция линии перелома при различных положениях кости, вращаемой в направлении движения часовой стрелки вокруг длинной оси на 90°, 180° и 270°.

На рентгенограмме трещина обрисовывается в виде очень узкой линии наподобие линии перелома, которая постепенно теряется в неизмененной костной структуре.

При локализации перелома вблизи сустава необходимо обратить особое внимание на то, не проникает ли линия перелома или трещина в суставную щель, т. е. не является ли перелом внутрисуставным, интраартикулярным. Под наименованием внутрисуставных переломов надо понимать, по Ф. Р. Богданову, такие переломы, которые образуются на участках, ограниченных капсулой сустава, или же проникают в него извне, со стороны метафиза. Рентгенодиагностике здесь принадлежит очень ответственная роль, так как любое нарушение целости суставной поверхности важно практически, а клиническое распознавание этого осложнения представляет подчас очень большие трудности. Внутрисуставной перелом ухудшает предсказание и требует особых терапевтических мероприятий, поэтому проглядеть его — значит совершить серьезную ошибку.

В тех случаях, когда линия перелома проходит в эпифизе в общем параллельно длинной оси конечности, или, другими словами, лежит косо или перпендикулярно к суставной щели, распознавание на рентгенограмме является легкой задачей. Значительно труднее судить об этом, когда линия перелома пересекает эпифиз поперек, т. е. параллельно суставной щели ; при этом необходимо знать, на каком расстоянии от суставного конца кости спереди, сзади и с боков прикрепляется суставная сумка. Так как иногда все же трудно точно себе представить все топографические взаимоотношения, например, проходит ли линия перелома с тыльной или с ладонной поверхности при Т-образном переломе дистального эпифиза лучевой кости, или — другой пример — спереди или сзади в шейке бедра, то и рентгенограммы не всегда окончательно решают вопрос, имеется ли внутри- или внесуставной перелом. Поэтому положительная рентгенодиагностика интраартикулярного перелома очень ценна, отрицательная же имеет меньшее значение.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Страницы: 1 2

Источник

Внутреннее очертание полых предметов на чертежах можно показать штриховыми линиями, но форма деталей часто требует значительного количества таких линий, которые пересекаясь с контурными и

между собой, затрудняют понимание чертежа. Чтобы избежать этого, яснее показать внутреннее устройство детали, применяют изображения, называемые разрезом.

Разрез – это изображение предмета, мысленно рассеченного одной или несколькими плоскостями. Мысленное рассечение относится только к данному изображению и не влечет изменения

остальных изображений. В разрезе показывается то, что находится в секущей плоскости (на эту часть изображения накладывается штриховка, в соответствии с материалом, из которого изготовлена деталь)

и та часть детали, которая расположена за секущей плоскостью.

При выполнении разрезов на чертежах:

- Невидимые внутренние очертания, изображаемые штриховыми линиями, обводят сплошными

основными линиями. - Сплошные основные линии, изображающие элементы детали, находящиеся на части детали,

расположенной перед секущей плоскостью, не проводят. - Фигура сечения, входящая в разрез, заштриховывается.

- Мысленное рассечение предмета должно относится только к данному разрезу и не

влечёт за собой изменения других изображений того же предмета.

В зависимости от числа секущих плоскостей разрезы разделяются на простые и сложные.

Простым называется разрез при одной секущей плоскости.

Сложным называется разрез при двух и более секущих плоскостях.

В зависимости от положения секущей плоскости относительно горизонтальной плоскости проекций, разрезы подразделяют на вертикальные, горизонтальные и наклонные.

Сложные разрезы подразделяют на ломаные и ступенчатые.

Фронтальный разрез — изображение, полученное в результате мысленного рассечения детали секущей плоскостью, параллельной фронтальной плоскости проекций, и

состоящее из фигуры сечения и изображения части детали, расположенной за секущей плоскостью.

Деталь помещают в систему плоскостей проекций (V, H или V, H, W) и мысленно рассекают секущей плоскостью, параллельной фронтальной плоскости проекций. Фигуру сечения и то, что расположено за

секущей Плоскостью, проецируют на плоскость V, получая изображение фронтального разреза

Профильным разрезом называется изображение, полученное при мысленном рассечении детали секущей плоскостью, параллельной профильной плоскости проекций, и состоящее

из фигуры сечения и изображения части детали, расположенной за ней.

Деталь помешают в систему плоскостей проекций (V, H или V, H, W) и мысленно рассекают секущей плоскостью, параллельной профильной плоскости проекций. Фигуру сечения и то, что расположено за

секущей плоскостью, проецируют на плоскость W, получая изображение профильного разреза.

Горизонтальный разрез — изображение, полученное при мысленном рассечении детали секущей плоскостью параллельной горизонтальной плоскости проекций, и состоящее из

фигуры сечения и изображения части детали, расположенной за секущей плоскостью.

Фигуру сечения и то, что расположено за секущей плоскостью, проецируют на плоскость H, получая изображение горизонтального разреза.

Наклонные разрезы – секущая плоскость составляет с горизонтальной плоскостью проекций угол, отличный от прямого. Наклонный разрез рекомендуется применять для отображения

формы элемента (элементов) детали или ее части в следующих случаях:

• элемент детали или ее часть имеет плоскость симметрии, которая составляет острый угол с фронтальной (горизонтальной) плоскостью проекций. Секущую плоскость разреза совмещают с указанной

плоскостью симметрии;

• оси соседних элементов (отверстий) параллельны и расположены в одной плоскости, перпендикулярной горизонтальной (фронтальной) плоскости проекций и наклоненной к другой плоскости проекций.

Секущую плоскость совмещают с осями элементов (отверстий);

• общая форма призматического элемента детали составляет острый угол с горизонтальной плоскостью проекций. Секущую плоскость разреза проводят перпендикулярно линии элемента.

Наклонный разрез строят и располагают на чертеже в соответствии с направлением, указанным стрелками на линии сечения. Допускается эти разрезы располагать в любом месте поля чертежа, а также

поворачивать до положения, соответствующего принятому для данной детали на главном изображении. В этом случае к надписи над разрезом должен быть добавлен знак “повернуто”.

Местным называют разрез, служащий для выяснения устройства детали в отдельном ограниченном месте.

Местный разрез ограничивают на виде волнистой линией или линией с изломом. Эти линии не должны совпадать с какими-либо другими линиями изображения.

При выполнении местных разрезов на виде их не обозначают.

Ступенчатый разрез образуется при рассечении детали двумя и более параллельными плоскостями. При построении изображения секущие плоскости условно совмещают. Так же,

как и простые разрезы они могут быть фронтальными, горизонтальными и профильными.

Ломаный разрез образуется при рассечении детали пересекающимися плоскостями. При построении изображения секущие плоскости условно поворачивают до совмещения в одну

плоскость, при этом направление поворота может не совпадать с направлением взгляда.

ГОСТ 2.305—68 устанавливает правила выполнения и обозначения разрезов:

- если секущая плоскость совпадает с плоскостью симметрии детали, а изображения чертежа

находятся в проекционной связи, то разрез на чертеже не обозначают; - если секущая плоскость не совпадает с плоскостью симметрии или изображение разреза не

находится в проекционной связи с соответствующими изображениями чертежа, то положение секущей плоскости указывают на чертеже разомкнутой линией (толщина от S до 5/2).

Для продолжения проигрывания flash-ролика нажмите на изображение

При обозначении разрезов положение секущей плоскости на чертеже отмечается разомкнутой линией, толщина которой устанавливается в зависимости от толщины основной линии s

(flash-ролик).

Направление взгляда показывается стрелками. Размеры стрелок и их положение на чертеже видны на flash-ролике.

Буквенное обозначение разрезов включает прописные буквы русского алфавита по порядку, высотой 7…10 мм. Буквы располагаются рядом со стрелками (в противоположной стороне от контура

изображения), а также над разрезом (flash-ролик).

Половина вида с половиной разреза

Если предмет симметричен, допускается совмещение вида и разреза. При этом вид всегда располагают сверху или слева, а разрез – снизу или справа от оси симметрии. Границей между половиной вида и

половиной разреза служит ось симметрии, тонкая штрихпунктирная линия.

Часть вида с частью разреза

Часть вида и часть разреза совмещают, если деталь несимметричная.

Линия, разделяющая часть вида и часть разреза – сплошная волнистая линия.

При выполнении различных изображений предмета ГОСТ 2.305—68 рекомендует применять некоторые условности и упрощения, которые, сохраняя ясность и наглядность изображения,

сокращают объем графических работ.

- Если разрез является фигурой симметричными, то можно вычерчивать только половину изображения или немного более половины изображения, ограничивая

его волнистой линией. - При выполнении разрезов показывают не рассеченными не пустотелые валы, рукоятки, винты, шпонки, заклепки. Шарики всегда изображают не

рассеченными. - Такие элементы, как спицы, тонкие стенки, ребра жесткости, показывают в разрезе не заштрихованными, если секущая плоскость направлена вдоль оси

или длинной стороны такого элемента.

Источник

Разрезы

Подробности

Категория: Инженерная графика

Автор видеоурока: к.пед.н., доцент кафедры ИГиСАПР Кайгородцева Н.В.

РАЗРЕЗЫ

Если деталь полая или имеет внутреннее устройство в виде отверстий, углублений и т. п., на видах невидимые контуры изображают штриховыми линиями. При сложной внутренней конструкции детали большое количество штриховых линий затрудняет чтение чертежа и нередко ведет к неточному представлению о форме детали. Этого можно избежать, применяя условные изображения — разрезы.

Разрезом называется изображение предмета, полученное при мысленном рассечении его одной или несколькими секущими плоскостями. При этом часть предмета, расположенная между наблюдателем и секущей плоскостью, мысленно удаляется, а на плоскости проекций изображается то, что получается в секущей плоскости (фигура сечения предмета секущей плоскостью) и что расположено за ней.

При разрезе внутренние линии контура, изображавшиеся на чертеже штриховыми линиями, становятся видимыми и изображаются сплошными основными линиями.

В зависимости от числа секущих плоскостей разрезы разделяются на простые (при одной секущей плоскости) и сложные (при нескольких секущих плоскостях).

В зависимости от положения секущей плоскости относительно горизонтальной плоскости проекций разрезы разделяются на горизонтальные, вертикальные и наклонные.

Разрезы называются продольными, если секущие плоскости направлены вдоль длины или высоты предмета, и поперечными, если секущие плоскости перпендикулярны длине или высоте предмета.

На всех примерах, приведенных ниже, условно принято, что предметы — металлические, и для графического обозначения материала в сечениях детали делается штриховка тонкими линиями с наклоном под углом 45° к линиям рамки чертежа.

Штриховка на всех изображениях одной детали выполняется в одном направлении (с правым или левым наклоном).

ПРОСТЫЕ РАЗРЕЗЫ — ВЕРТИКАЛЬНЫЕ И ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ

Вертикальным разрезом называется разрез, образованный секущей плоскостью, перпендикулярной горизонтальной плоскости проекций.

Вертикальный разрез называется фронтальным, если секущая плоскость параллельна фронтальной плоскости проекций (рис. 258), и профильным, если секущая плоскость параллельна профильной плоскости проекций (рис. 259).

Пример образования фронтального разреза детали дан на рис. 258. Деталь рассечена плоскостью А, параллельной фронтальной плоскости проекций. Часть детали, расположенная перед секущей плоскостью, мысленно удалена, а оставшаяся часть, полностью изображенная на месте главного вида, представляет собой фронтальный разрез детали. Все контурные линии, расположенные в секущей плоскости и за ней, Показаны на разрезе как видимые. Пример образования профильного разреза дан на рис. 259. Деталь рассекается секущей плоскостью параллельной профильной плоскости проекций. Получающийся в этом случае профильный разрез расположен на месте вида слева.

Горизонтальными разрезами называются разрезы, образованные секущими плоскостями, параллельными горизонтальной проекции.

На рис. 260 деталь рассечена горизонтальной плоскостью Р, параллельной горизонтальной плоскости проекции. Верхняя часть детали мысленно удалена, а оставшаяся нижняя часть спроецирована на горизонтальную плоскость проекции. Горизонтальные, фронтальные и профильные разрезы могут размещаться на месте соответствующих основных видов.

ОБОЗНАЧЕНИЕ РАЗРЕЗОВ

Если секущая плоскость совпадает с плоскостью симметрии предмета в целом и разрез расположен в проекционной связи с видом и не разделен какими-либо другими изображениями, то при выполнении горизонтальных, фронтальных и профильных разрезов положение секущей плоскости на чертеже не отмечается и разрез надписью не сопровождается (см. рис. 258, 259 и 260).

В остальных случаях положение секущей плоскости указывают на чертеже разомкнутой линией и стрелками, указывающими направление взгляда, а над разрезом выполняется соответствующая надпись, указывающая секущую плоскость, примененную для получения этого разреза.

На рис. 261 выполнены два вертикальных разреза: фронтальный (А—А) (рис. 261, а) и профильный Б) (рис. 261, в), секущие плоскости которых не совпадают с плоскостями симметрии детали в целом. Поэтому на чертеже указано положение секущих плоскостей и соответствующие им разрезы сопровождаются надписями.

Штрихи разомкнутой линии не должны пересекать контур изображения. На штрихах линии сечения перпендикулярно к ним ставят стрелки, указывающие направление взгляда. Стрелки наносят на расстоянии 2— 3 мм от внешнего конца штриха линии сечения.

Размеры стрелки показаны на рис. 262.

Около каждой стрелки наносится одна и та же прописная буква русского алфавита.

Надпись над разрезом подчеркивается сплошной тонкой линией и содержит две буквы, которыми обозначена секущая плоскость, написанные через тире (рис. 261, б).

На одном изображении допускается соединять часть вида и часть разреза. Линии невидимого контура на соединяемых частях вида и разреза обычно не показываются.

Если вид и разрез представляют собой симметричные фигуры (рис. 263), то можно соединить половину вида и половину разреза, разделяя их штрихпунктирной тонкой линией, являющейся осью симметрии.

Часть разреза располагают справа (рис. 263, а) или снизу от оси симметрии (рис. 263,б), разделяющейчасть вида с частью разреза.

При соединении симметричных частей вида и разреза, если с осью симметрии совпадает проекция какой-либо линии, например ребра (рис. 264), то вид от разреза отделяется сплошной волнистой линией, проводимой левее (рис. 264, а) или правее (рис. 264, б) оси симметрии.

При соединении на одном изображении вида и разреза, представляющих несимметричные фигуры, часть вида от части разреза отделяется сплошной волнистой линией (рис. 264, в).

Вертикальные разрезы, приведенные на рис. 258 и 259, получены в результате применения секущих плоскостей, параллельных либо фронтальной, либо профильной плоскостям проекций. На практике встречаются случаи, когда вертикальный разрез выполняется секущей плоскостью, не параллельной ни фронтальной. ни профильной плоскостям проекций (рис. 265), в этом случае разрез строится и располагается в соответствии с направлением взгляда, указанным стрелками на линии сечения.

Допускается поворот разреза до положения, соответствующего положению, принятому для предмета на главном изображении (рис. 265). В этом случае к надписи над разрезом должно быть добавлено слово

«повернуто».

НАКЛОННЫЙ РАЗРЕЗ

Если деталь имеет наклонно расположенные полые элементы, применяют наклонный разрез.

Наклонным разрезом называют разрез плоскостью, которая составляет с горизонтальной плоскостью проекций угол, отличный от прямого. Наклонный разрез проецируют на дополнительную плоскость, параллельную секущей, совмещая ее с плоскостью чертежа.

Пример наклонного разреза приведен на рис. 266. Положение секущей плоскости отмечается линией сечения со стрелками, указывающими направление взгляда.

Наклонные разрезы должны располагаться в соответствии с направлением взгляда, указанного стрелками на линии сечения (рис. 266, б). Допускается располагать наклонные разрезы на любом месте поля чертежа (рис. 267) вне проекционной связи с видом, но с учетом направления взгляда. При необходимости наклонные разрезы могут располагаться с поворотом (разрез А—А на рис. 267).

МЕСТНЫЕ РАЗРЕЗЫ

Если требуется выяснить конструкцию изделия лишь в отдельном ограниченном месте, можно применить разрез, называемый местным. Линия, ограничивающая местный разрез, выполняется сплошной волнистой линией.

На рис. 268, а выполнены примеры местных разрезов, благодаря которым выявляется форма некоторых элементов детали.

Если местный разрез выполняется на части предмета, представляющей собой тело вращения (рис. 268, б) и, следовательно, изображенной с осевой линией, то местный разрез с видом могут разделяться этой осевой линией.

СЛОЖНЫЕ РАЗРЕЗЫ — СТУПЕНЧАТЫЕ И ЛОМАНЫЕ

Кроме простых разрезов, когда применяется одна плоскость, употребляются разрезы сложные при двух и более секущих плоскостях.

Сложные разрезы разделяются на ступенчатые и ломаные.

Сложный разрез, образованный двумя и более секущими параллельными плоскостями, называется ступенчатым. Ступенчатые разрезы могут быть горизонтальными, фронтальными и профильными.

Пример ступенчатого горизонтального разреза показан на рис. 269, а. Две секущие плоскости расположены параллельно горизонтальной плоскости проекции. Чертеж детали с таким разрезом представлен на рис. 269, б. Направление секущих плоскостей указано разомкнутыми линиями (линиями сечения). У начального и конечного штрихов линии сечения имеются стрелки с одной и той же буквой. Линия сечения имеет также перегибы, показывающие места перехода от одной секущей плоскости к другой. Перегибы линии сечения выполняются той же толщины, как и штрихи разомкнутой линии. Стрелки указывают направление взгляда.

При выполнении ступенчатого разреза секущие плоскости совмещают в одну плоскость, и ступенчатый разрез оформляется как простой. Линии, разделяющие два сечения друг от друга в местах перегибов на ступенчатом разрезе, не указываются.

На рис. 270, а показан пример фронтального ступенчатого разреза, выполненного тремя секущими плоскостями, положение которых отмечено на виде сверху ступенчатой линией сечения (рис. 270, в).

Допускается сложные разрезы располагать вне проекционной связи с другими изображениями (рис. 270, б).

Профильные ступенчатые разрезы выполняются аналогично.

Ломаные разрезы — это разрезы, полученные при сечении предмета не параллельными, а пересекающимися плоскостями (рис. 271). В этом случае одна секущая плоскость условно повертывается около линии пересечения секущих плоскостей до совмещения с другой секущей плоскостью, параллельной какой-либо из основных плоскостей проекций, т. е. ломаный разрез размещается на месте соответствующего вида.

На рис. 271 рычаг рассечен двумя пересекающимися секущими плоскостями, одна из которых является фронтальной плоскостью. Секущая плоскость, расположенная левее, мысленно поворачивается вокруг линии пересечения секущих плоскостей до совмещения с фронтальной секущей плоскостью. Вместе с секущей плоскостью поворачивается расположенная в ней фигура сечения детали. На виде спереди дано изображение рассеченной детали после выполнения указанного поворота. На рис. 271 для наглядности нанесены линии связи и положение части детали после поворота. Эти построения на чертеже не показывают.

Ломаный разрез может быть получен при сечении тремя пересекающимися плоскостями (рис. 272).

При выполнении ломаного разреза, когда одна секущая плоскость поворачивается до совмещения с другой, элементы предмета, расположенные за ней, не поворачиваются: они изображаются так, как они проецируются на соответствующую плоскость проекций при условии, что разрез не выполняется. Выступ Б (рис. 273, а), находящийся за поворачиваемой секущей плоскостью, в повороте не участвует: его изображения выполняются на чертеже в проекционной связи.

Исключением из этого правила могут быть случаи, когда элементы предмета расположены симметрично относительно поворачиваемой секущей плоскости. В этих случаях выполняется поворот таких элементов предмета вместе с секущей плоскостью. Рычаг (рис. 273, б) имеет два ушка, расположенные симметрично относительно секущей плоскости. Ушко поворачивается вместе с секущей плоскостью при ее совмещении с профильной плоскостью.

Направление поворота секущей плоскости может не совпадать с направлением взгляда (рис. 273, в).

Источник