Лфк при переломах длинных трубчатых костей

В постиммобилизационный период при переломах длинных трубчатых костей нижних конечностей. задачи ЛФК включают: повышение общего тонуса организма больного, восстановление функции поврежденной конечности, укрепление мышц плечевого пояса, верхних конечностей и туловища, тренировка опорной функции здоровой ноги, обучение больных передвижению при помощи костылей. После прекращения вытяжения ногу укладывают на плоскость постели. Для уменьшения болей и расслабления мышц под коленный сустав подкладывают ватно-марлевый валик, величину которого следует варьировать в течение дня. Чередование пассивного сгибания с последующим разгибанием (при удалении валика) в коленном суставе улучшает движения в нем. В занятия включают движения пальцев стоп, голеностопного и коленного суставов, скольжение стопой по плоскости постели, отведение – приведение поврежденной ноги, осторожные вращения ногой с использованием скользящей плоскости, роликовой тележки, блоковых установок и т.д. Через 5-6 дней больному разрешают сидеть на кровати с опущенными ногами (опора на скамейку), вставать, держась за спинку кровати. Затем его обучают передвигаться на костылях. Частичная нагрузка на поврежденную конечность разрешается спустя 3 месяца после травмы. При переломах верхних конечностей после снятия гипса выполняются упр-я в воде: сгибание и разгибание, пронация и супинация. Занятия проводить 4 раза в день, число повторения 4-6 раз. Запрещаются висы упоры, переутомления, упр-я вызывающие боль. Запрещён массаж.

53. Предоперационная лечебная гимнастика при операциях на органах брюшной полости.

задачи: повышение психо-эмоционального тонуса, улучшение функционального состояния ССС и дых. системы, улучшение деятельности ЖКТ, обучение больных упр. раннего после операционного периода. Противопоказания к занятиям: тяжелое состояние больного, высокая температура, сильные боли, опасность кровотечения. Применение упр. для мелких, средних мышечных групп статического и динамического характера.

52. ЛФК при отморожениях Отморожение – повреждение тканей организма под воздействием холода. особенно часто затрагивает такие части тела как ушные раковины, нос, недостаточно защищённые конечности, прежде всего пальцы рук и ног, а так же возникающих в результате прямого контакта с крайне холодными веществами, такими как сухой лёд или жидкий азот. Чаще всего отморожения возникают в холодное зимнее время при температуре окружающей среды ниже −10 °C – −20 °C. При длительном пребывании вне помещения, особенно при высокой влажности и сильном ветре. Общая классификация :замерзание (поражение внутренних органов, и систем организма), отморожение (развитие местных некрозов с обширными вторичными изменениями), ознобление. Различают лёгкую, среднюю и тяжёлую степени общего охлаждения. Лёгкая степень: температура тела 32-34 °C. Кожные покровы бледные или умеренно синюшные, появляются «гусиная кожа», озноб, затруднения речи. Пульс замедляется до 60-66 ударов в минуту. Артериальное давление нормально или несколько повышено. Дыхание не нарушено. Возможны отморожения I-II степени.Средняя степень: температура тела 29-32 °C, характерны резкая сонливость, угнетение сознания, бессмысленный взгляд. Кожные покровы бледные, синюшные, иногда с мраморной окраской, холодные на ощупь. Пульс замедляется до 50-60 ударов в минуту, слабого наполнения. Артериальное давление снижено незначительно. Дыхание редкое – до 8-12 в минуту, поверхностное. Возможны отморожения лица и конечностей I-IV степени. Тяжёлая степень: температура тела ниже 31 °C. Сознание отсутствует, наблюдаются судороги, рвота. Кожные покровы бледные, синюшные, холодные на ощупь. Пульс замедляется до 36 ударов в минуту, слабого наполнения, имеет место выраженное снижение артериального давления. Дыхание редкое, поверхностное – до 3-4 в минуту. Наблюдаются тяжёлые и распространённые отморожения вплоть до оледенения. По глубине поражения тканей: Отморожение I степени (наиболее лёгкое) обычно наступает при непродолжительном воздействии холода. Поражённый участок кожи бледный, после согревания покрасневший, в некоторых случаях имеет багрово-красный оттенок; развивается отёк. Омертвения кожи не возникает. Отморожение II степени – на пораженных участках появл. пузыри наполненные прозрачным экссудатом, поражен лишь эпидермис. Отморожение III степени – омертвение кожи на всю ее глубину. Отморожение IV степени возникает при длительном воздействии холода, -поражены кости и суставы. Что делать: При отморожении I степени охлаждённые участки следует согреть до покраснения тёплыми руками, лёгким массажем, растираниями шерстяной тканью, дыханием, а затем наложить ватно-марлевую повязку. При отморожении II-IV степени быстрое согревание, массаж или растирание делать не следует. Наложите на поражённую поверхность теплоизолирующую повязку (слой марли, толстый слой ваты, вновь слой марли, а сверху клеёнку или прорезиненную ткань). Поражённые конечности фиксируют с помощью подручных средств (дощечка, кусок фанеры, плотный картон), накладывая и прибинтовывая их поверх повязки. В качестве теплоизолирующего материала можно использовать ватники, фуфайки, шерстяную ткань и пр.,дать горячее питье. ЛФК применяется на более ранних стадиях на 2-5 день после травмы. выполнение общеукрепляющих и ОРУ.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Источник

2.1. Переломы

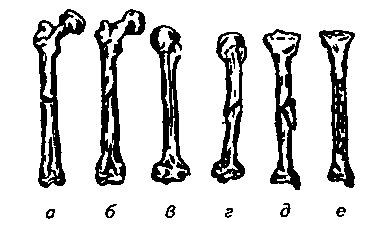

Переломы – это нарушение анатомической целостности кости, вызванное механическим воздействием, с повреждением окружающих тканей и нарушением функции поврежденного сегмента тела. Переломы, являющиеся следствием патологического процесса в костях (опухоли, остеомиелит, туберкулез), называют патологическими. Различают открытые переломы, сопровождающиеся повреждением кожных покровов, и закрытые, когда целостность кожи сохранена. В зависимости от локализаци и переломы трубчатых костей делят на диафизарные, метафизарные, эпифизарные и внутрисуставные. По отношению к оси кости различают поперечные, косые, продольные, винтообразные, вколоченные переломы (рис. 10)

a- поперечный; б – косой; в – продольный; г – винтообразный; д – перелом с треугольным осколком (от сгибания); е – раздробленный

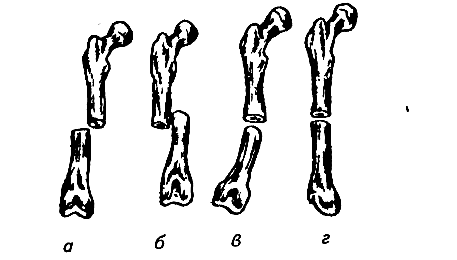

Если кость повреждена с образованием осколков, то возникают оскольчатые переломы. При образовании большого количества мелких осколков перелом называется раздробленным. Под влиянием внешней силы и последующей тяги мышц, большинство переломов сопровождается смещением отломков. Они могут смещаться по ширине, длине, под углом, по периферии (рис. 11). При незначительной силе травмирующего агента отломки могут удерживаться надкостницей и не смещаться – поднакостичные переломы. В костях, имеющих губчатое строение (позвоночник, пяточная кость, эпифизы длинных трубчатых костей), при травме происходит взаимное внедрение сломанных трабекул и возникает компрессионный перелом.

Характер смещения отломков:

а – по ширине; б – по длине; в – под углом; г – по периферии

При механических повреждениях в зависимости от их объема различают изолированные (перелом одной кости), множественные (несколько костей), сочетанные переломы (перелом и повреждение другого какого-либо органа). Так, например, перелом костей таза часто сочетается с разрывом мочевого пузыря. Если возникла травма вследствие действия двух и более видов повреждающих агентов, то ее называют комбинированной. Примером комбинированной травмы может быть перелом какой-либо кости и отморожение стопы, т.е. действие механического и термического факторов.

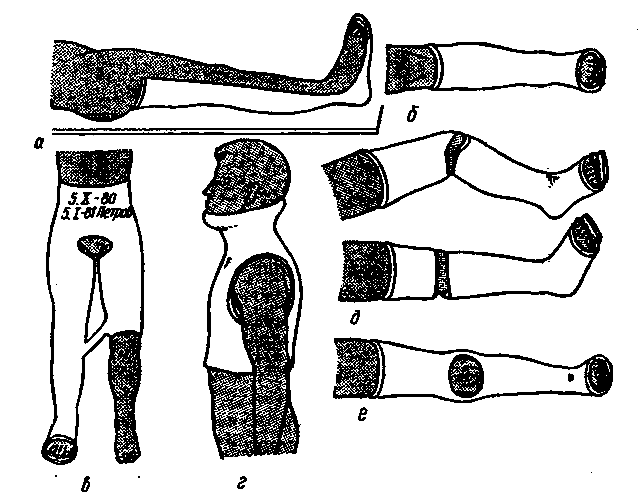

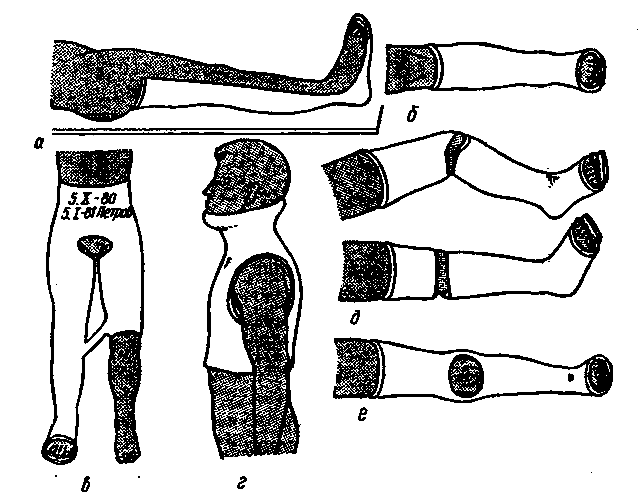

Диагноз перелома ставится на основе относительных (боль, припухлость, деформация, нарушение функции) и абсолютных (патологическая подвижность, крепитация) признаков. Заключение о наличии и характере перелома получают по рентгенограмме. Лечение переломов состоит из восстановления анатомической целостности сломанной кости и функции поврежденного сегмента. Решение этих задач достигается: 1) ранним и точным сопоставлением отломков; 2) прочной фиксацией ре-тонированных отломков до полного их срастания; 3) создания хорошего кровоснабжения области перелома; 4) современным функциональным лечением пострадавшего. Для лечения заболеваний и повреждений опорно-двигательного аппарата существуют два основных метода: консервативный и оперативный. Несмотря на развитие хирургических методов лечения в травматологии, консервативные способы до последнего времени являются основными. При консервативном методе лечения выделяют два основных момента: фиксацию и вытяжение. Средствами фиксации могут быть гипсовые повязки, различные шины, аппараты и др. Правильно наложенная гипсовая повязка хорошо удерживает сопоставленные отломки и обеспечивает иммобилизацию поврежденной конечности. Для достижения неподвижности и покоя поврежденной конечности гипсовая повязка фиксирует два или три близлежащих сустава. Все многообразие гипсовых повязок (рис. 12) разделяют на гипсовые лонгеты и циркулярные повязки. Циркулярные повязки могут быть окончательными и мостовидными.

а – гипсовая лонгета; б – циркулярная гипсовая повязка; в- кокситная гипсовая повязка (с маркировкой); г – гипсовый корсет; д – редрессирующая повязка для устранения контрактур; е – мостовидная повязка

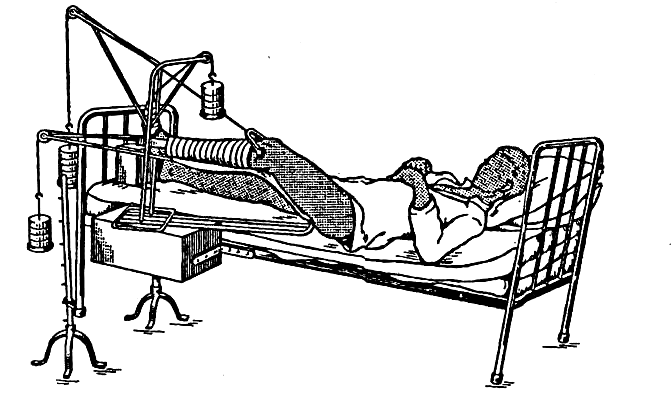

Вытяжение. Основными принципами скелетного вытяжения являются расслабление мышц поврежденной конечности и постепенность нагрузки с целью устранения смещения костных отломков и их иммобилизация (обездвиживание). Скелетное вытяжение (рис. 13) используют при лечении переломов со смещением, косых, винтообразных: и оскольчатых длинных, трубчатых костей, некоторых переломов костей таза, верхних шейных позвонков, костей в области голеностопного сустава и пяточной кости. В настоящее время наиболее распространено вытяжение с помощью спицы Кирнщера, растягиваемой в специальной скобе. Спицу проводят через различные сегменты конечности в зависимости от показаний. К скобе прикрепляют с помощью шнура груз, величину которого рассчитывают по определенной методике. После снятия скелетного вытяжения через 20-50 дней в зависимости от возраста больного, локализации и характера повреждения накладывают гипсовую повязку.

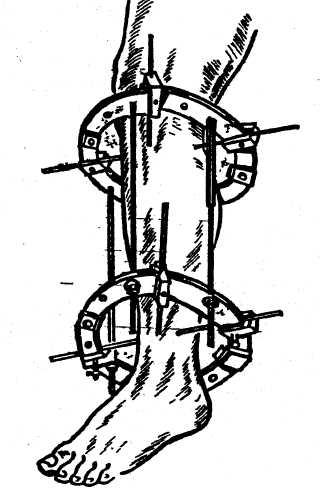

Оперативное лечение переломов. Остеосинтез – хирургическое соединение костных отломков различными способами. Для фиксации костных отломков применяют стержни, пластинки, шурупы, болты, проволочные швы, а также различные компрессионные аппараты (Илизарова и др.). Хороший лечебный эффект дает металлоостеосинтез с помощью компрессионно-дистракционных аппаратов (рис. 14). Их использование дает возможность не только сопоставить и прочно фиксировать отломки, но и при необходимости удлинить (дистракция) укороченную кость на 20-22 см.

Положение больного в кровати при лечении перелома диафиза бедра скелетным вытяжением

Достоинством хирургического метода лечения является то, что после фиксации отломков можно производить движения во всех суставах поврежденною сегмента тела, что невозможно делать при гипсовой повязке, которая обычно захватывает 2-3 сустава.

Компрессионно-дистракционный аппарат Илизарова

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Источник

1.2. Современные методы, используемые в реабилитации больных после переломов длинных трубчатых костей верхних и нижних конечностей

Рассматривая вопрос о комплексном использовании средств и методов реабилитации после переломов длинных трубчатых костей, следует основной акцент сделать на анализ литературы, касающейся проблемы восстановления физической работоспособности, так как ее быстрейшее восстановление представляет большую социально-экономическую проблему.

Общеизвестно, что лечение переломов трубчатых костей включает три основных принципа: репозицию костных отломков, надежную их фиксацию и восстановление функции конечности [97, 174]. На сегодняшний день в травматологии используются два основных метода лечения: консервативный, основой которого является наложение гипсовой повязки и скелетное вытяжение, и оперативный, позволяющий хирургическим путем точно сопоставлять фрагменты и осуществлять остеосинтез различными фиксаторами (гвозди, штифты, винты, пластинки, балки, проволока, компрессионные аппараты Илизарова, Гудушаури, Сиваша) [130, 302, 334]. Как показал анализ специальной литературы [56, 187, 227, 252, 258, 365, 371, 382], многие авторы указывают на существенное преимущество оперативного метода. Так, В.К.Бецишор [47] отмечает, что оперативное лечение в подавляющем большинстве случаев способствует улучшению общего состояния больных за счет стабильной фиксации отломков, устранению болей, связанных с переломами, активизации пострадавших. Оно способствует сокращению сроков иммобилизации и восстановлению трудоспособности. Аналогичного мнения придерживаются и другие исследователи [3, 130, 148, 229, 258, 293, 303, 331, 363].

Кроме того, широкое применение металлоостеосинтеза позволяет использоватьразличные средства восстановления в первые дни после операции без нарушения основных принципов лечения переломов.

В то же время, в связи с большими достижениями в практике оперативного лечения переломов трубчатых костей, наметился явныйразрыв с теми знаниями и конкретными условиями, которые обеспечивают успешное проведение реабилитационных мероприятий после технически сложных оперативных вмешательств. Как указывают Г.С.Юмашев и В.А.Епифанов [371], после оперативного лечения переломов у больных наблюдаются контрактуры суставовразличной степени стойкости, нарушающие функцию конечности, слабость мышечных групп поврежденного сегмента, неустойчивость в суставах, снижение общей работоспособности, что значительно отодвигает сроки восстановления трудоспособности и усугубляет клиническое течение постиммобилизационого и восстановительного периодов.

Все это говорит о возможности и необходимости использованияразличных физических факторов восстановления, начиная с первого иммобилизационного периода. Данные средства активно стимулируют процессы репаративной регенерации, воздействуют на вегетативно-трофические расстройства и восстановление двигательных нарушений [126, 219, 243, 296, 311, 315, 329]. Общим в воздействии на организм всех физических факторов является то, что первично в сферу их влияния вовлекаются обширные рефлекторные зоны, и тем самым включаютсяразличные анализаторы, состоящие из периферических и центральных механизмов [76, 248, 345].

Одним из наиболее обоснованных и чаще всего используемых методов реабилитации больных после переломов длинных трубчатых костей верхних и нижних конечностей является лечебная физическая культура [61, 189, 192, 193, 206, 228, 367]. Вцелом ряде опубликованных работ [190, 209] подчеркивается целесообразность раннего назначения ЛФК для быстрого восстановления травмированной конечности. По мере улучшения состояния больного добавляются дозированная ходьба, подвижные и спортивные игры, элементы трудотерапии и спорта [22, 400].

ЛФК после переломов трубчатых костей верхних и нижних конечностей, по мнению ряда авторов [189], решает следующие задачи: повышение жизненного тонуса больного; улучшение функций сердечно-сосудистой, дыхательной систем, желудочно-кишечного тракта, обменных процессов, трофики поврежденной конечности, лимфо- и кровообращения в зоне повреждения (операции) с целью стимуляции регенеративных процессов, предупреждения гипотрофии и тугоподвижности суставов.

Лечебная гимнастика призвана способствовать нормализации функций поврежденной конечности, суставов, ткани которых могут быть изменены в некоторых случаях из-за отсутствия или ограничения движений. Как указывают В.Ф.Башкиров, А.Г.Лобанчиков, Н.И.Гершбург [37], наилучшие функциональные исходы заболевания может дать только правильно подобранный метод комплексного лечения, в котором физическая культура является одним из главных компонентов.

Кроме использования лечебной гимнастики после снятия иммобилизации некоторые авторы [60, 145, 146, 147] рекомендуют проводить упражнения в водной среде. Чаще всего лечебной гимнастикой занимаются в общих пресных ваннах при температуре воды 35-38 °С через день по 15-20мин. Восновном при этом проводят как пассивные, так и активные движения. Занятия в ваннах часто заменяют использованием лечебной физкультуры в бассейне [270, 285].

Наряду с лечебной гимнастикой и водными процедурами в реабилитации больных после переломов длинных трубчатых костей в поздние сроки рекомендуется использование механотерапии [100, 393, 409]. Механотерапия – одна из форм лечебной физической культуры – представляет собой систему функционального лечения с помощьюразличных устройств и снарядов, применяемых в комплексе с другими средствами и методами в современной медицинской реабилитации больных. Упражнения на механоаппаратах способствуют улучшению крово- и лимфообращения, обмена веществ в мышцах и суставах, восстановлению их функций. Занятия на тренажерах приводят к увеличению ударного и минутного объема крови, улучшению коронарного кровоснабжения и легочной вентиляции, повышению физической работоспособности.

Одним из методов комплексного лечения больных после переломов трубчатых костей верхних и нижних конечностей является физиотерапия [54]. Основное ее предназначение заключается в ликвидации воспалительных явлений, уменьшении болей, стимуляции процессов регенерации. Применяются физиотерапевтические процедуры с целью повышения эластичности тканей и подготовки конечности к движению. Впостиммобилизационном и восстановительном периодах считается целесообразным использование парафина и грязевых аппликаций [383].

Наиболее эффективным методом, используемым в травматологии является и массаж. Его назначение во всех периодах реабилитации после переломов костей конечностей является физиологически обоснован-ным [5, 40, 383].

В то же время анализ специальной литературы показал, что на сегодняшний день нет единого методологического подхода в комплексном применении физических средств после лечения переломов длинных трубчатых костей верхних и нижних конечностей методом компрессионно-дистракционного остеосинтеза.

Источник