Лечение переломов методом постоянного вытяжения

Этот метод предусматривает как репозицию,

так и удержание отломков. Используют

накожное (рис. 78) и скелетное вытяжение.

Последний вид вытяжения наиболее

эффективен. При лечении переломов

способом постоянного вытяжения нужно

учитывать несколько моментов.

1. Вытяжение следует проводить в

среднефизиологическом положении

повреждённой конечности, т.е. в состоянии

равновесия между мышцами-антагонистами.

Это достигается полусогнутым положением

конечности, уложенной на шины Белера,

Богданова (рис. 79).

2. Репозицию следует проводить по оси

центрального костного отломка, т.е.

периферический отломок должен быть

установлен по оси центрального.

3. Нагрузка при вытяжении должна

увеличиваться постепенно, что способствует

безболезненному растяжению мышц и

репозиции отломков.

4. Необходимо создание противотяги, что

достигается, например, приподниманием

ножного конца кровати при лечении

переломов нижних конечностей. В таком

положении масса тела больного создаёт

противотягу.

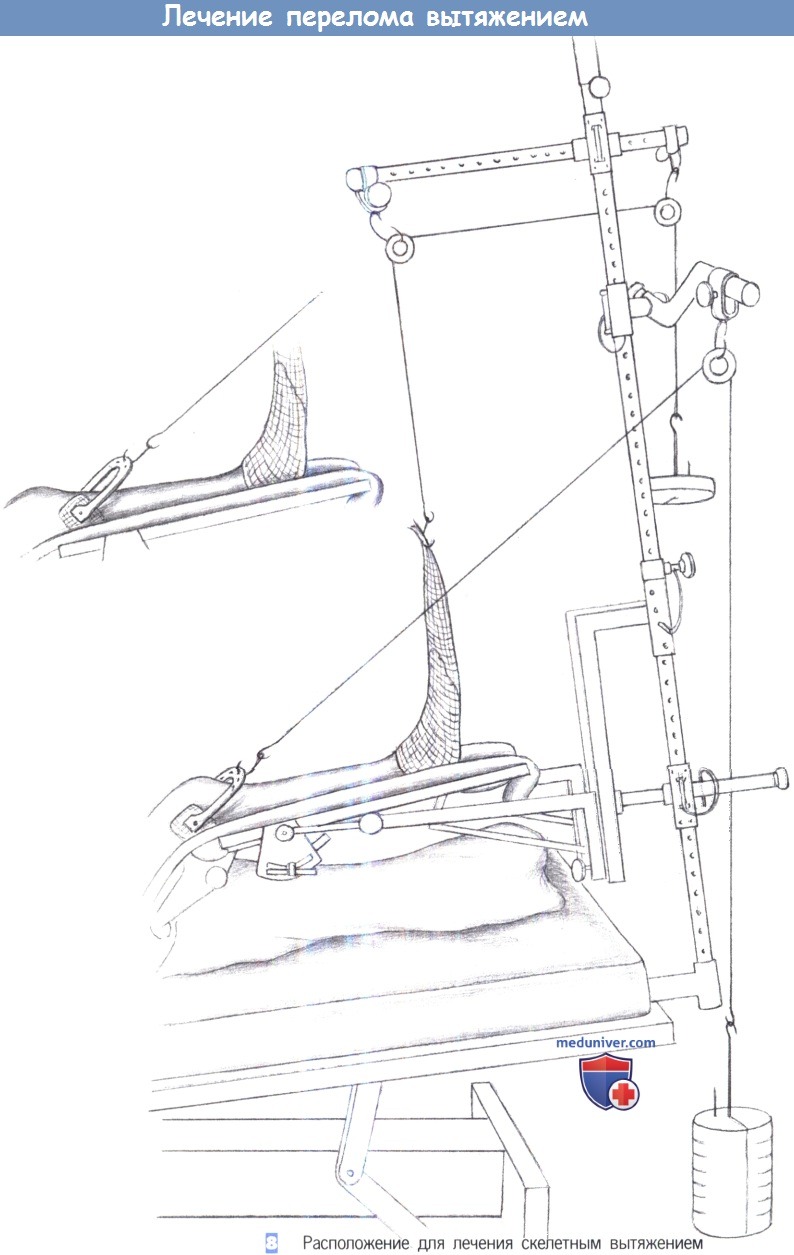

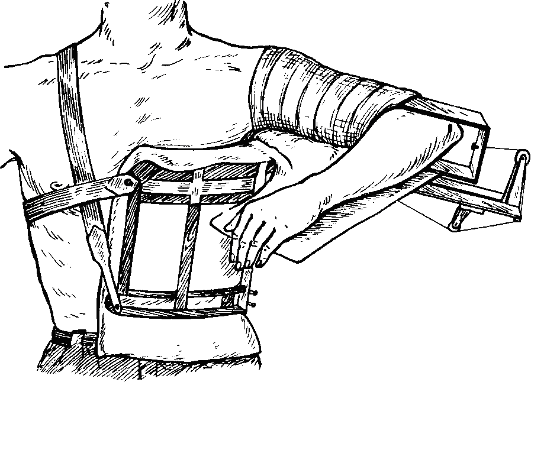

Рис. 78. Накожное (лейкопластырное)

вытяжение на шине ЦИТО при переломе

плеча

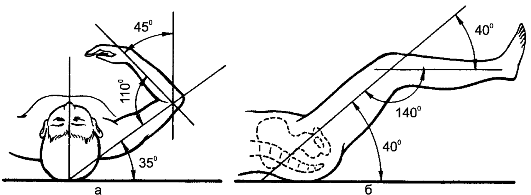

Рис. 79. Среднефизиологическое

положение верхней (а) и нижней (б)

конечностей.

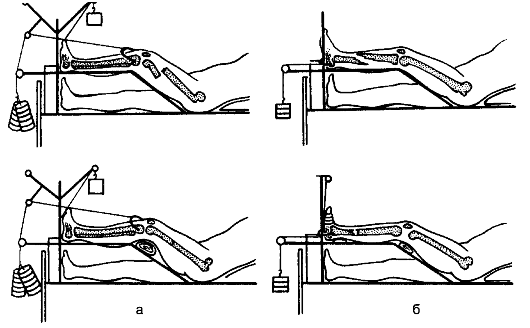

Рис. 80. Скелетное вытяжение

при переломе бедра (а) и голени (б).

Для скелетного вытяжения (рис. 80)

необходим следующий набор стерильных

инструментов: спицы Киршнера или ЦИТО,

специальная ручная дрель ЦИТО для

проведения спицы или электродрель.

Проведение спицы осуществляют в

операционной. Ногу больного после

обезболивания места перелома укладывают

на лечебную шину Белера. Обрабатывают

операционное поле по общепринятым

правилам и проводят местную анестезию:

0,5% раствором прокаина инфильтрируют

кожу, подкожную клетчатку и надкостницу

вначале в месте входного, а затем таким

же способом в месте выходного отверстия

спицы. При переломе бедренной кости

спицу проводят сразу над выступающей

частью мыщелков, что соответствует

уровню верхнего края надколенника, или

за бугристостью большеберцовой кости

на 1,5-2 см кзади от наиболее выступающей

точки. Спица проходит снаружи внутрь.

При переломах голени её проводят через

пяточную кость на 3-4 см кзади и книзу от

лодыжки. При переломе плечевой кости

спица проходит через локтевой отросток

в точке, расположенной на 2-3 см дистальнее

верхушки отростка и на 1-1,5 см вглубь от

его поверхности.

Спицу проводят через кость ручной или

электрической дрелью. Кожу прокалывают

спицей и упираются острым концом в кость

строго перпендикулярно продольной

плоскости кости. Движениями рукоятки

или включением электродрели начинают

вращать спицу и проводят её через кость.

Когда спица выступает в подкожной

клетчатке с противоположной стороны,

вращение прекращают, кожу накалывают

на спицу (чтобы предупредить наматывание

кожи и её дополнительную травму при

вращении) и вновь продвигают спицу путём

вращения так, чтобы с обеих сторон

выступали концы одинаковой длины. В

местах выхода спицы кожу смазывают

спиртовым раствором йода и наклеивают

клеолом марлевые шарики, винтами

специальных фиксаторов марлевые шарики

прижимают к коже, предупреждая смещение

спицы в сторону. На спицу надевают скобу,

которую прикрепляют винтами и специальным

ключом, вращая винт на скобе, натягивают

спицу, чтобы предупредить прорезывание

ей кости во время вытяжения.

Затем больного перевозят в палату, не

снимая ноги с шины, перекладывают вместе

с шиной на кровать с подложенным под

матрац деревянным щитом. К скобе крепят

шнур, перекидывают его через блоки по

оси шины, которую устанавливают по оси

центрального отломка кости, и подвешивают

груз. На подошву наклеивают клеолом

бинт, конец его со стороны пальцев

перебрасывают через блок и фиксируют

на нём небольшой груз, который позволяет

удерживать стопу под прямым углом и тем

самым предупреждает образование «конской

стопы».

Скелетное вытяжение позволяет постоянно

наблюдать за состоянием конечности,

осуществлять движения в суставах при

неподвижности в зоне перелома, что

улучшает кровоснабжение конечности и

создаёт благоприятные условия для

сращения костных отломков. Этот метод

лечения называют функциональным.

Величина груза для создания вытяжения

определяется степенью смещения отломков,

развитием мышц, массой тела больного.

Ориентировочно груз составляет при

переломе бедра – 15% массы тела, при

переломе голени – 10%. Противотягу при

постоянном вытяжении создают массой

тела за счёт поднятия ножного конца

кровати: при грузе 6-10 кг – на 30 см, при

грузе 11-15 кг – на 70 см.

Репозиция отломков длится 1-3 дня, после

чего наступает репарационный период

(образование костной мозоли), продолжающийся

в среднем 4-6 нед – в зависимости от

локализации и вида перелома.

Для создания нарастающей тяги в период

репозиции отломков груз увеличивают

постепенно, в течение суток, начиная с

4-5 кг и каждые 2 ч добавляя 1-2 кг. По

достижении репозиции отломков груз

уменьшают до 4-5 кг, чтобы предупредить

перерастяжение мышц и расхождение

отломков.

Лучшей консолидации переломов способствует

полноценное питание с достаточным

содержанием белков, витаминов, богатое

минеральными элементами, особенно

солями фосфора и кальция. К средствам,

улучшающим кровообращение в месте

перелома, относятся лечебная физкультура,

массаж, механо-, электро-, бальнеотерапия

и др.

Скелетное вытяжение проводят длительно,

иногда до 2 мес. По окончании вытяжения

груз снимают, скобу и спицу удаляют. Для

этого спицу и кожу тщательно смазывают

спиртовым раствором йода и у самой

кожной раны спицу перекусывают стерильными

кусачками, затем выдёргивают за

противоположный конец. Кожные раны

смазывают спиртовым раствором йода и

заклеивают. Показанием для досрочного

удаления спицы и прекращения скелетного

вытяжения считают появление воспалительных

изменений, болей в области проведённой

спицы. В этом случае спицу скусывают со

стороны, где нет воспалительных явлений,

а удаляют со стороны, где они более

выражены.

Постоянное вытяжение может проводиться

с помощью лямок, манжет, петель и др.

Принцип лечения аналогичен таковому

при скелетном вытяжении. Для репозиции

отломков при переломе шейных и верхних

грудных позвонков используют вытяжение

с помощью петли Глиссона (см. рис. 73).

Петлю фиксируют к головному концу

кровати, который поднимают на 50-60 см.

После репозиции отломков конец кровати

опускают до 25-30 см.

Источник

Скелетное вытяжение

— экстензионный метод лечения

травматических повреждений конечностей.

Цель метода — постепенное вправление

отломков с помощью грузов и удержание

их в правильном положении до образования

первичной костной мозоли.

Тех.

Для лечения методом постоянного

скелетного вытяжения необходимо провести

спицу Киршнера через определенную точку

в зависимости от места перелома. Спица

проводится под местной анестезией.

Основными точками проведения спиц

являются для верхней конечности, при

переломах лопатки и плеча — локтевой

отросток, для нижней конечности, при

переломах таза и бедра — его надмыщелковая

область или бугристость большеберцовой

кости. При переломах голени спица

проводится за надлодыжечную область,

а при повреждениях голеностопного

сустава и голени в нижней трети диафиза

— за пяточную кость

После проведения

спицы через кость, она закрепляется в

скобе специальной конструкции, а затем

через систему блоков устанавливается

первоначальный вправляющий груз: при

переломах плеча — 2-4 кг, бедра — 15 % от

массы пострадавшего, при переломах

голени — 10 %, а при переломах таза — на

2-3 кг больше, чем при переломах бедра.

Индивидуальный вправляющий груз

подбирается по контрольной рентгенограмме

спустя 24-48 часов после начала лечения.

После изменения груза по оси поврежденного

сегмента или изменения направления

боковых вправляющих петель через 1-2

суток обязательно показан рентгенологический

контроль места перелома.

Поврежденная

конечность должна занимать вынужденное

положение. При переломах лопатки: в

плечевом суставе — отведение до угла

90, в локтевом — сгибание 90. Предплечье

должно находиться в среднем положении

между пронацией и супинацией и

фиксироваться клеевым вытяжением с

грузом по оси предплечья до 1 кг. При

переломах плеча положение руки такое

же, за исключением плечевого сустава,

в котором рука находится в положении

сгибания до угла 90. При переломах нижней

конечности нога укладывается на шину

Белера, конструкция которой позволяет

достичь равномерного расслабления

мышц-антагонистов.

Показания к

скелетному вытяжению

перелом диафиза

плечевой кости;

перелом диафиза

бедра;

перелом диафиза

костей голени;

невозможно наложение

гипсовой повязки (не удается провести

ручную репозицию отломков).

«Минусы» данного

метода возможность гнойного инфицирования;

большая длительность (от 4-6 недель в

среднем); ограниченное применение у

детей и у пожилых.

«Плюсы» данного

метода возможность постоянного

визуального контроля за поврежденной

конечностью; отсутствие вторичного

смещения отломков; малоинвазивность

вмешательства; функциональность метода;

уменьшение сроков реабилитации.

75. Методы оперативного лечения переломов. Виды остеосинтеза. Показания и противопоказания. Компрессионно-дистракционный остеосинтез по г.А. Илизарову.

Остеосинтез

— (др.-греч. ὀστέον — кость; σύνθεσις —

сочленение, соединение) хирургическая

репозиция костных отломков при помощи

различных фиксирующих конструкций,

обеспечивающих длительное устранение

их подвижности. Цель остеосинтеза —

обеспечение стабильной фиксации отломков

в правильном положении с сохранением

функциональной оси сегмента, стабилизация

зоны перелома до полного сращения. Метод

является одним из основных при лечении

нестабильных переломов длинных трубчатых

костей, а, часто, единственно возможным

при внутрисуставных переломах с

нарушением целостности суставной

поверхности. В качестве фиксаторов

обычно используются штифты, гвозди,

шурупы, винты, спицы и т.д., изготавливаемые

из материалов, обладающих биологической,

химической и физической инертностью.

Классификация

методов остеосинтеза

По времени

постановки: первичные отсроченные

По способу введения

фиксаторов: наружный чрескостный

компрессионно-дистракционный

погружной: накостный

внутрикостный чрескостный

Наружный чрескостный

компрессионно-дистракционный остеосинтез

выполняется при помощи

компрессионно-дистракционных аппаратов

(Илизарова, Волкова – Оганесяна, Гудушаури,

Ткаченко, Обухова, Акулича и др.). Этот

метод дает возможность не обнажать зону

перелома, возможность ходить с полной

нагрузкой на нижнюю конечность, без

риска смещения отломков, также не нужна

гипсовая иммобилизация. Используются

фиксаторы в виде металлических спиц

или гвоздей, проведенных через отломки

костей перпендикулярно к их оси.

Погружной остеосинтез

— это оперативное введение фиксатора

кости непосредственно в зону перелома.

В зависимости от расположения фиксатора

по отношению к кости данный метод бывает

внутрикостным (интрамедуллярным),

накостным и чрескостным. Для внутрикостного

остеосинтеза используют различные виды

стержней (гвозди, штифты), для накостного

— различные пластинки с винтами,

шурупами, для чрескостного — винты,

спицы. Нередко возможно сочетание этих

видов остеосинтеза.

Внутрикостный

остеосинтез может быть закрытым и

открытым. При закрытом после сопоставления

отломков по проводнику через небольшой

разрез вдали от места перелома вводят

под рентген-контролем фиксатор. При

открытом зону перелома обнажают, отломки

репонируют и в костный канал сломанной

кости вводят фиксатор.

Накостный остеосинтез

производят с помощью фиксаторов-пластин

различной толщины и формы, соединяемые

с костью при помощи шурупов и винтов.

Иногда при накостном остеосинтезе в

качестве фиксаторов возможно применение

металлической проволоки, лент, колец и

полуколец, крайне редко — мягкий шовный

материал (лавсан, шелк).

Чрескостный

остеосинтез

При чрескостном

остеосинтезе фиксаторы проводятся в

поперечном или косопоперечном направлении

через стенки костной трубки в зоне

перелома.

Абсолютные

показания:

переломы, не

срастающиеся без оперативного

вмешательства

переломы, при

которых есть риск повреждения костными

отломками кожи, мышц, сосудов, нервов и

т.д.

неправильно

сросшиеся переломы

Относительные

показания:

медленносрастающиеся

переломы

вторичное смещение

отломков

невозможность

закрытой репозиции отломков

коррекция

плоскостопия

вальгусная

деформация

Противопоказания

открытые переломы

с обширной зоной повреждения

резкое загрязнение

мягких тканей

занесение инфекции

в зону перелома

общее тяжелое

состояние

наличие тяжелой

сопутствующей патологии внутренних

органов

выраженный

остеопороз

декомпенсированная

сосудистая патология конечностей

заболевания нервной

системы, сопровождающиеся судорогами

Основными

показаниями к применению чрескостного

компрессионного остеосинтеза являются:

а) свежие закрытые

переломы голени и плеча, а также ложные

суставы длинных трубчатых костей;

б) артродез крупных

суставов;

в) удлинение диафиза

костей;

г) утолщение

истонченных трубчатых костей;

д) большинство

переломов, осложненных инфекцией.

Показаниями к

применению компрессионно-дистракционного

шарнирного аппарата Волкова — Оганесяна

являются метафизарные, метаэпифизарные,

внутрисуставные оскольчатые переломы.

Компрессионно-дистракционный

аппарат Илизарова состоит из 2 колец и

более, а также 2—3 стяжных стержней,

имеющих на концах резьбу, на которую

навинчивается гайка и контргайка.

Аппарат стерилизуется кипячением.

Перекрещивающиеся спицы проводятся в

любых местах длинных трубчатых костей

с учетом топографии сосудов и нервов.

При проведении спицы, перед проколом

кожи, соответствующие проколу участки

кожи смещаются на 0,5—1 см. После проведения

спиц на их концы надеваются марлевые

салфетки, пропитанные спиртом, которые

прижимаются пробками и концы их

скусываются. Для фиксации спиц к кольцам

следует подводить зажимы к спицам (а не

наоборот) и после зажима концы спиц

загибают. При фиксации спиц необходимо

следить за тем, чтобы расположение

отломков в оооих кольцах аппарата было

одинаковым. Стержни, соединяющие оба

кольца, устанавливаются параллельно

друг другу в симметричные отверстия в

кольцах. Затягивание гаек и контргаек

стержней дает возможность проводить

репозицию. После наложения аппарата

обязательно производить рентгенографию

и в случае необходимости корригировать

положение отломков. Стабильность

фиксации при компрессионном остеосинтезе

поддерживается равномерным подвинчиванием

гаек на 1/4 оборота каждого стержня до 2

мм через каждые 5—7 дней.

Чрескостные

компрессибнные аппараты еще называются

дистракционными, так как, кроме компрессии

(сжатия), ими можно производить растяжение

(дистракцию). Растяжение производится

на 5—7-й день после операции по 1 мм в

сутки.

Соседние файлы в предмете Общая хирургия

- #

- #

- #

Источник

Техника лечения переломов ноги вытяжением

а) Показания для лечения перелома ноги вытяжением:

– Относительные показания: временная иммобилизация перелома, предотвращающая укорочение кости.

– Противопоказания: неконтактный пациент, нарушения сознания.

– Альтернативные операции: первичная фиксация кости; внешняя фиксация; использование только иммобилизации гипсовой повязкой.

б) Предоперационная подготовка. Предоперационное обследование: оценка функции конечности, чувствительности и кровоснабжения.

в) Специфические риски, информированное согласие пациента:

– Смещение

– Спицевой остеомиелит

– Изменение метода лечения

г) Обезболивание. Местное обезболивание.

д) Положение пациента. Лежа на спине, кровать для вытяжения, адекватное шинирование.

е) Оперативный доступ. Зависит от выбранного места.

ж) Этапы операции:

– Вытяжение бедра

– Вытяжение за пяточную кость

– Вытяжение за локтевой отросток

– Вытяжение за большеберцовую кость

– Введение спицы Киршнера

– Применение дуги для скелетного вытяжения Велера

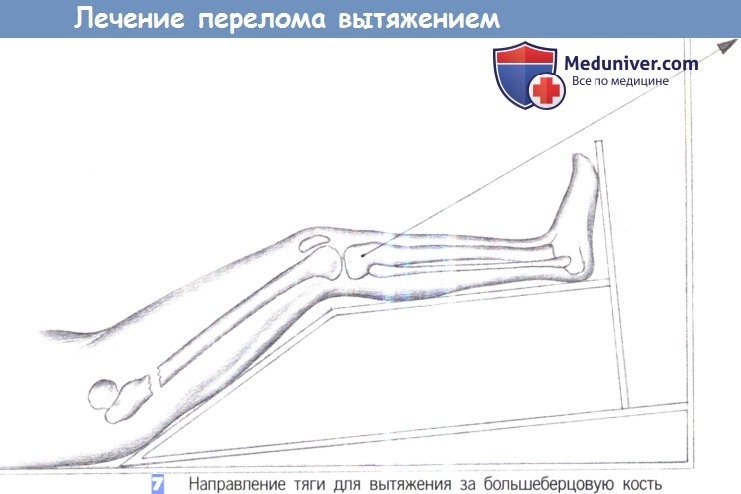

– Направление тяги для вытяжения за большеберцовую кость

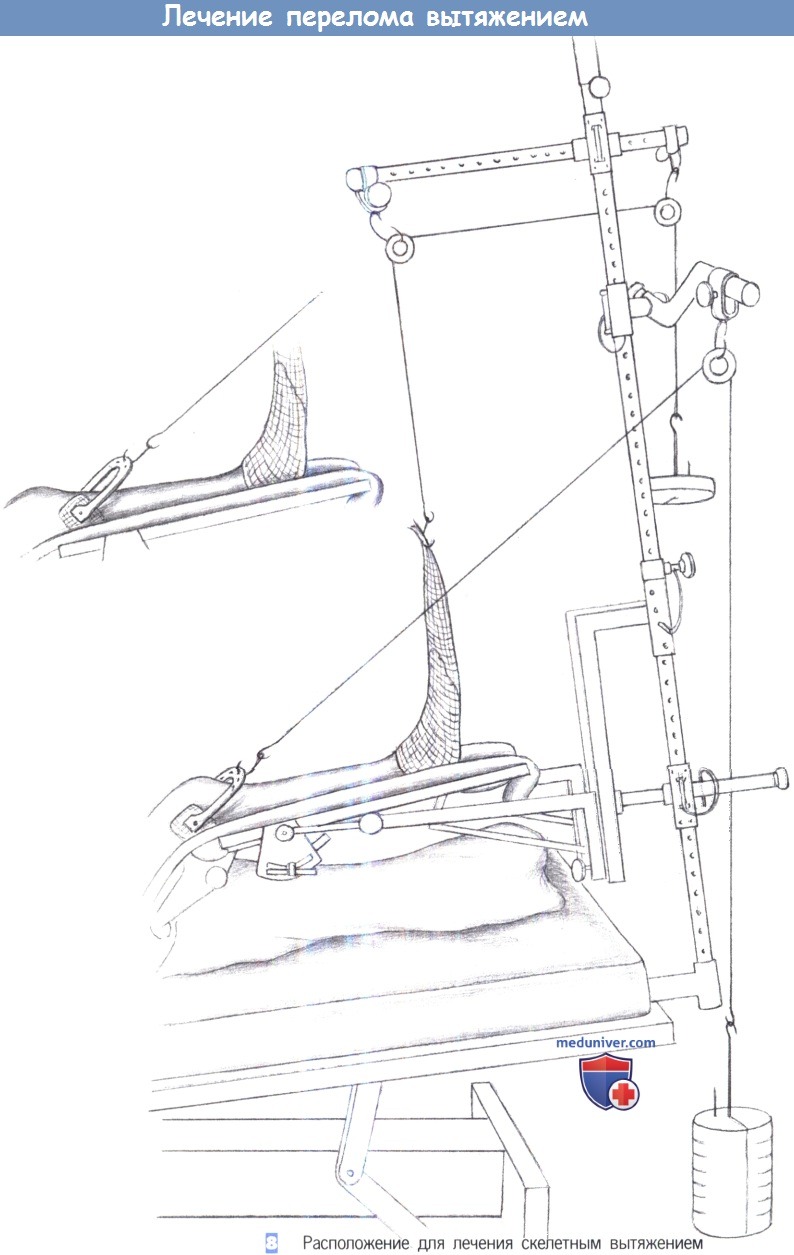

– Расположение для лечения скелетным вытяжением

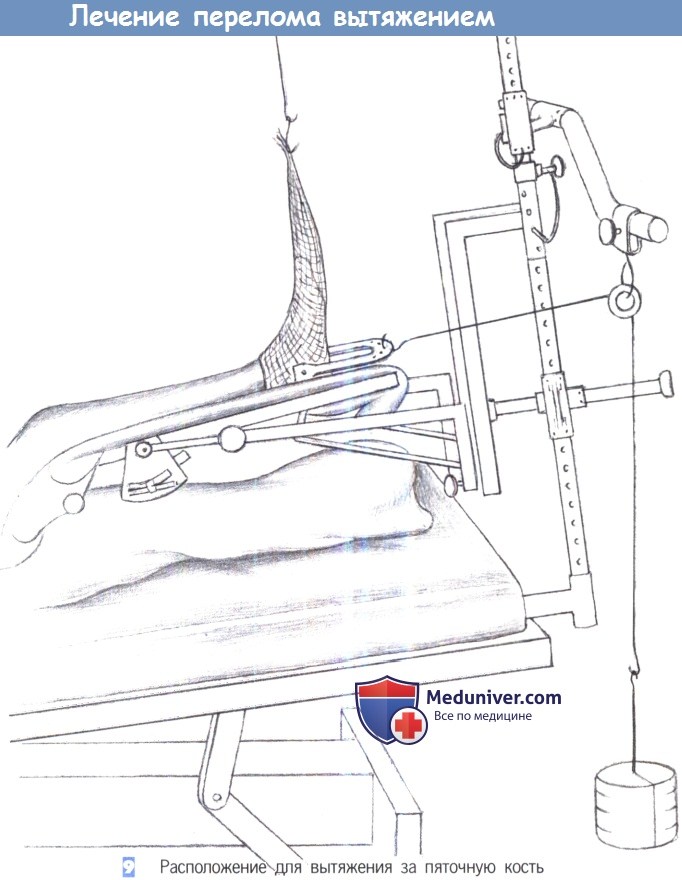

– Расположение для вытяжения за пяточную кость

з) Анатомические особенности, серьезные риски, оперативные приемы:

– Всегда проводите спицу для вытяжения от «опасной» (относительно повреждения нервов или сосудов) к «безопасной» стороне.

– У детей всегда прикладывайте тягу под контролем усилителя рентгеновского изображения (позволяет избежать повреждения эпифизарной пластины роста).

– Направление тяги всегда соответствует продольной оси конечности.

– Предупреждение: избегайте неправильного поворота.

и) Меры при специфических осложнениях. Инфекция спицевого хода: удалите спицу/стержень, возможен кюретаж и хирургическая обработка спицевого хода, открытое ведение раны; введите бусины с антибиотиком.

к) Послеоперационный уход при лечении перелома вытяжением:

– Медицинский уход: ежедневный клинический и, возможно, рентгенологический контроль положения перелома и осмотр мест выхода спиц.

– Активизация: после изменения метода лечения.

– Физиотерапия: немедленно для всех неиммобилизированных частей конечности.

– Период нетрудоспособности: зависит от общей ситуации.

л) Этапы и техника лечения переломов ноги вытяжением:

1. Вытяжение бедра

2. Вытяжение за пяточную кость

3. Вытяжение за локтевой отросток

4. Вытяжение за большеберцовую кость

5. Введение спицы Киршнера

6. Применение дуги Велера для скелетного вытяжения

7. Направление тяги для вытяжения за большеберцовую кость

8. Расположение для лечения скелетным вытяжением

9. Расположение для вытяжения за пяточную кость

1. Вытяжение бедра. Вытяжение за надмыщелки бедра: обеспечивает непрерывное вытяжение при вертлужных переломах, переломах таза со смещением, вправленных вывихах бедра и переломах бедра у детей, начиная с трехлетнего возраста. Операция включает введение спицы Киршнера или стержня Штейнманна проксимальнее уровня верхнего края надколенника. Направление сверления – от медиальной к латеральной поверхности обеспечивает безопасность сосудов в бедренно-подколенном канале (а). Вытяжение за большеберцовую кость: показано для кратковременного дооперационного вытяжения переломов в области диафиза и шейки бедренной кости.

Выполняется широкая инфильтрация местным анестетиком площадки на латеральной поверхности большеберцовой кости, на 2 см кпереди от головки малоберцовой кости. Затем выполняется маленький прокол на 2 см кпереди от головки малоберцовой кости. Спица Киршнера или стержень Штейнманна вводится путем сверления, направленного от латеральной к медиальной поверхности, для защиты малоберцового нерва. Вес груза для вытяжения составляет 10-15% от массы тела пациента (б).

2. Вытяжение за пяточную кость. Применяется для лечения вытяжением переломов голени. Местноанестезирующее средство инфильтрируется по медиальной и латеральной стороне пяточной кости. Спица Киршнера или стержень Штейнманна вводится через медиальный прокол в латеральном направлении под прямым углом к продольной оси голени и параллельно земле. Сверление, направленное от медиальной к латеральной поверхности позволяет избежать повреждения задней большеберцовой артерии.

Это основное правило для любого лечения вытяжением – сверлить от «опасной» к «безопасной» стороне, учитывая, что тракционной спицей легче управлять в месте ее входа. Спица натягивается после приложения груза для вытяжения и скобы Велера. Масса груза для вытяжения составляет около 5% от массы тела пациента.

3. Вытяжение за локтевой отросток. Служит для лечения вытяжением переломов плеча у прикованных к постели пациентов. Спица Киршнера вводится под местным обезболиванием от локтевой к лучевой стороне (защита локтевого нерва), на 2 см дистальнее верхушки локтевого отростка при согнутом под углом 90° локте и немного пронированном предплечье. Тяга направлена непосредственно вверх (выше уровня головы) и соответствует продольной оси плечевой кости. Масса груза для вытяжения составляет около 2,5% от массы тела пациента.

4. Вытяжение за большеберцовую кость. Вытяжение за большеберцовую кость начинается с введения местного анестетика в область над латеральной поверхностью большеберцовой кости на 2 см кпереди от головки малоберцовой кости. Медиальная поверхность также должна быть обезболена. Надкостница площадки большеберцовой кости обнажается через небольшой разрез.

5. Введение спицы Киршнера. Спица Киршнера просверливается с латеральной стороны в медиальную (предупреждение: помните о малоберцовом нерве). Разрез с противоположной стороны над концом спицы Киршнера, выполненный прежде, чем спица покажется наружу, помогает избежать разрыва кожи.

6. Применение дуги Белера для скелетного вытяжения. После симметричного введения спицы накладывается дуга для скелетного вытяжения Белера, после чего спица жестко фиксируется к скобе и натягивается путем закручивания винта скобы.

7. Направление тяги для вытяжения за большеберцовую кость. Нога помещается на шину, и в соответствии с продольной осью бедренной кости прикладывается вытяжение. Вытяжение через коленный сустав должно применяться только в течение короткого периода времени, чтобы не перегрузить связочный аппарат. Если требуется более длительное вытяжение, обязательно нужно перейти к вытяжению за надмыщелки бедра.

8. Расположение для лечения скелетным вытяжением. Чтобы достигнуть хорошего результата вытяжения, колено должно быть согнуто на 150-160°, что обеспечивается регулировкой шины для вытяжения. Контрактуры типа отвислой стопы можно избежать, надевая на стопу трубчатый бинт и прикладывая к нему тягу вдоль оси стопы. При каждом обходе палаты оценивается и регистрируется положение ноги, состояние вращательного и осевого выравнивания, чувствительность и кровоснабжение конечности, а также состояние ее кожных покровов.

9. Расположение для вытяжения за пяточную кость. Вытяжение за пятку производится грузом с массой 5% от массы тела пациента. Трубчатый бинт на стопе с грузом массой 1 кг служит для профилактики контрактуры типа отвислой стопы. При каждом обходе палаты оценивается и регистрируется положение ноги, чувствительность и кровоснабжение конечности, а также состояние ее кожных покровов.

– Также рекомендуем “Этапы и техника забора подвздошной кости для пересадки”

Оглавление темы “Этапы и техника операций”:

- Этапы и техника тромбэктомии из бедренной вены

- Этапы и техника операции при варикозе на ногах

- Этапы и техника формирования артериовенозной фистулы (диализного шунта)

- Этапы и техника ампутации пальца кисти, стопы

- Этапы и техника ампутации ноги ниже колена

- Этапы и техника ампутации ноги выше колена

- Техника лечения переломов ноги вытяжением

- Этапы и техника забора подвздошной кости для пересадки

- Этапы и техника операции при гнойном артрите коленного сустава

- Этапы и техника фасциотомии на голени

Источник