Лечение переломов челюстей робустова

Удобной для клинического применения является классификация неогнестрельных переломов нижней челюсти, предложенная Б.Д.Кабаковым и В.А.Малышевым. В соответствии с этой классификацией неогнестрельные переломы нижней челюсти подразделяют следующим образом.

А. По локализации.

1. Переломы тела челюсти:

а) с наличием зуба в щели перелома;

б) при отсутствии зуба в щели перелома.

2. Переломы ветви челюсти:

а) собственно ветви;

б) венечного отростка;

в) мыщелкового отростка: основания, шейки, головки.

Б. По характеру перелома.

Без смещения отломков, со смещением отломков.

Линейные, оскольчатые.

В зависимости от количества линий перелома выделяют одиночные, двойные (два перелома на одной стороне челюсти), двусторонние (переломы на разных сторонах челюсти), множественные переломы. Одиночные переломы встречаются чаще, чем двойные; множественные – реже, чем одиночные и двойные.

В зависимости от направления щели перелома последние могут быть поперечными, продольными, косыми, аркообразными и зигзагообразными, крупно- и мелкооскольчатыми.

Перелом нижней челюсти может быть полным, проходящим через всю толщу костной ткани, и неполным (трещина), когда целость компактной пластинки какого-то отдела кости не нарушена.

Перелом нижней челюсти возникает вследствие воздействия силы, превышающей пластические возможности костной ткани. Такой перелом принято определять, как травматический. В случае снижения прочности костной ткани вследствие ее истончения при некоторых заболеваниях (злокачественная опухоль, кистозное новообразование, дисплазия, хронический остеомиелит и др.) может возникнуть перелом нижней челюсти под воздействием усилия, не превышающего физиологическое (пережевывание пищи). Такой перелом называют патологическим. Перелом может быть в месте приложения силы (прямой) или на некотором удалении от этого места и даже на противоположной стороне (непрямой или отраженный). Довольно часто прямые и непрямые переломы возникают одновременно, особенно при расположении линии перелома с двух сторон от средней линии.

Переломы тела нижней челюсти клинически подразделяют на переломы подбородочного отдела (в пределах от клыка до клыка); бокового отдела (в пределах от клыка до второго моляра); области угла (участок между вторым и третьим моля-

ром и лунка третьего моляра). В области угла перелом чаще проходит через лунку восьмого зуба.

Переломы нижней челюсти в пределах зубного ряда, как правило, открытые, так как при смещении отломков происходит разрыв не только надкостницы, но и связанной с ней слизистой оболочки альвеолярной части. Кроме того, в щели перелома часто расположен корень зуба, т.е. она сообщается через травмированную периодонтальную щель с полостью рта. Переломы за зубным рядом чаще всего закрытые, но могут быть открытыми в случае разрыва окружающих мягких тканей.

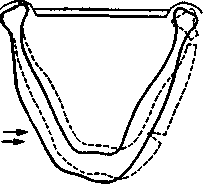

Механизм перелома нижней челюсти. Перелом нижней челюсти возникает вследствие перегиба, реже – сжатия и сдвига, крайне редко – отрыва. Нижняя челюсть имеет дугообразную форму. Действующая на нее сила вызывает выраженное напряжение костной ткани в наиболее изогнутых ее участках (подбородочный отдел, угол челюсти, область подбородочного отверстия и лунки клыка) и в тонких местах, т.е. наиболее вероятного изгиба ее (шейка нижней челюсти). Именно в этих наиболее «слабых» участках ломается нижняя челюсть вследствие перегиба. Могут быть различные клинические варианты переломов нижней челюсти как следствие перегиба:

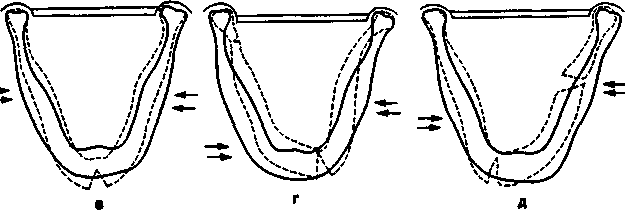

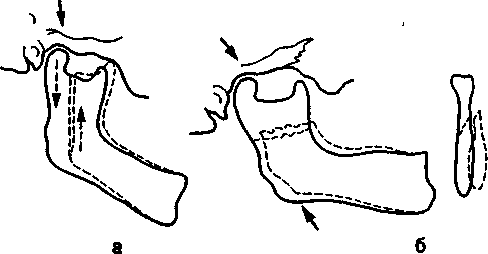

прямой перелом бокового отдела тела нижней челюсти, если сила приложена на небольшой площади этого участка. Иногда этот прямой перелом может со четаться с непрямым в области мыщелкового отростка с противоположной стороны (рис. 12.5, а);

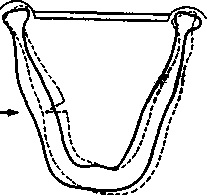

непрямой перелом с противоположной сто роны в области шейки нижней челюсти или угла ее, если сила приложена на большой площади бо кового отдела тела нижней челюсти (рис. 12.5, б);

непрямой перелом по средней линии, если сила приложена симметрично на широкой площа ди бокового отдела тела нижней челюсти с обеих сторон (рис. 12.5, в);

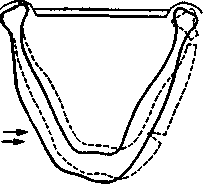

непрямой перелом в боковом отделе подбо родочной части тела нижней челюсти и в области шейки ее (с другой стороны), если сила приложе на с двух сторон несимметрично на широкой пло щади бокового отдела тела нижней челюсти (рис. 12.5, г). При смещении места приложения силы с одной стороны к углу тела нижней челюсти кзади произойдет прямой перелом в области угла и не прямой в боковом участке подбородочного отдела тела нижней челюсти (рис. 12.5, д);

непрямой перелом в области шеек нижней челюсти с двух сторон, если сила приложена на широкой площади в области подбородочного от дела тела нижней челюсти.

Таким образом, в результате перегиба прямой перелом нижней челюсти возникает в случае приложения силы на небольшой площади определенного участка челюсти. Перелом будет непрямым (с противоположной стороны), если сила приложена на значительной площади костной ткани.

283

челюсти подвергается сжатию. При этом происходят перелом костных балочек и нарушение структуры кости. Вследствие этого разъединяется кость по обеим сторонам от сжатого участка.

Щель перелома чаще происходит в среднем отделе ветви в поперечном ее направлении (рис. 12.6, б).

Смещение отломков происходит вследствие продолжающегося действия приложенной силы, под влиянием собственной их тяжести и в силу сокращения (тяги) прикрепленных к отломку мышц. Последний фактор является основным при переломе нижней челюсти, так как мышцы действуют постоянно и разнонаправленно.

Механизм отрыва. Им можно объяснить перелом венечного отростка нижней челюсти, когда сила приложена к подбородку сверху вниз или сбоку, а зубы плотно сжаты и височная мышца напряжена. Изолированное его повреждение наблюдается крайне редко.

Рис. 12.5. Возможные переломы нижней челюсти вследствие перегиба (по Вассмунду).

а – прямой перелом тела нижней челюсти; б – непрямой перелом нижней челюсти в области мыщелкового отростка или угла; в – непрямой перелом нижней челюсти в области подбородка; г – непрямой перелом нижней челюсти в области ее шейки и бокового отдела тела; д – прямой перелом нижней челюсти в области угла и непрямой в боковом отделе подбородочной области.

Механизм сдвига. Этот механизм может быть прослежен тогда, когда участок кости, подвергшийся воздействию силы, смещается по отношению к соседнему, имеющему точку опоры. Чаще всего вследствие сдвига возникает продольный перелом ветви нижней челюсти, когда сила приложена к области нижнего края угла челюсти в проекции венечного отростка на узкой площади и направлена вверх. Участок ветви нижней челюсти, не имеющий опоры для противодействия приложенной силе (передний отдел ветви с венечным отростком), смещается вверх по отношению к заднему отделу, имеющему опору в суставной впадине.

Нижняя челюсть перемещается под воздействием двух групп мышц: поднимающих (задняя группа) и опускающих (передняя группа) нижнюю челюсть. Все мышцы парные и прикрепляются в симметричных точках. Они действуют на всю нижнюю челюсть и усиливают действие друг друга.

Такой перелом более вероятен при отсутствии больших и малых коренных зубов на нижней челюсти или их антагонистов на стороне повреждения, при полном отсутствии зубов на нижней и верхней челюстях или если в момент нанесения травмы у пострадавшего был полуоткрыт рот (рис. 12.6, а).

Мышцы, опускающие нижнюю челюсть, слабее жевательных мышц, поднимающих ее. Это связано не только с их меньшим поперечным сечением, но и с воздействием этих мышц на подбородок под достаточно острым углом. Когда целость нижнечелюстной дуги нарушена и щель перелома проходит не по средней линии, образуется как минимум два неодинаковых по размеру отломка.

Механизм сжатия. Если две силы действуют навстречу друг другу и приложены на широкой площади, костная ткань подвергается компрессии. При воздействии силы снизу вверх на широком основании в области нижнего края угла нижней челюсти фиксированная в суставной впадине ветвь нижней

284

Жевательные мышцы каждой стороны воздействуют на неравные по величине отломки самостоятельно. Мышцы, опускающие нижнюю челюсть, не разъединены и прикреплены в основном на большом отломке в области внутренней поверхности подбородка. Они преодолевают сопротивление жевательных мышц, прикрепленных к нему, и тянут конец большого отломка вниз. Таким образом, сила жевательных мышц одной стороны, поднимающих челюсть, меньше силы всех мышц, опускающих нижнюю челюсть. Смещение отломков тем значительнее, чем больше площадь

прик] ломк; Же цы, г мыши внутр ската ной с]

СТОСТ1

люсп сторо сторо

Вис разну ного, ренне ной л сти б( новид височ ляетс* нечно ти ее ности напра Перед чел юс тянут

Мее тесНа! ется о отроет ности Прикр внутре (симм< ней че внутрь

При нижнк ностор тивопс

Лат 1а1егаН; височн (верхн( ло от гребня сухожи Нижня сти кр Верхня и суета става; мы шел ней че; ред и в

При нюю че

прикрепления оставшихся мышц к отдельным отломкам.

Жевательные мышцы (задняя группа) – мышцы, поднимающие нижнюю челюсть. Жевательная мышца (т.та8зе1ег) начинается от нижнего края и внутренней поверхности скуловой дуги, переднего ската суставного бугорка височной кости, височной фасции. Прикрепляется к жевательной бугристости наружной поверхности ветви нижней челюсти. Поднимает нижнюю челюсть. При одностороннем сокращении она смещает челюсть в сторону сокращения.

Височная мышца (тЛетрогаНз) имеет веерообразную форму и состоит из 3 слоев: поверхностного, среднего и глубокого. Начинается от внутреннего листка височной фасции в области височной линии, височной кости, височной поверхности большого крыла и подвисочного гребня клиновидной кости, теменной кости, чешуи лобной, височной поверхности скуловой кости. Прикрепляется к верхушке и наружной поверхности венечного отростка, ветви нижней челюсти в области ее вырезки, косой линии и внутренней поверхности ветви нижней челюсти. Мышечные пучки направлены кверху, кнаружи и несколько назад. Передние и средние пучки поднимают нижнюю челюсть, задние – выдвинутую вперед челюсть тянут назад.

Медиальная крыловидная мышца (т.р1егу§о1с1еи5 тесНаНз) имеет четырехугольную форму. Начинается от стенок крыловидной ямки крыловидных отростков клиновидной кости, наружной поверхности пирамидального отростка небной кости. Прикрепляется к крыловидной бугристости на внутренней поверхности угла нижней челюсти (симметрично с жевательной мышцей). От нижней челюсти мышечные пучки направлены вверх, внутрь и кпереди под углом 37-48°.

При двустороннем сокращении поднимает нижнюю челюсть и выдвигает ее вперед, при одностороннем – смещает нижнюю челюсть в противоположную сторону и вверх.

Латеральная крыловидная мышца (т.р1егуё01с1еи5 1а1ега11з) имеет треугольную форму и лежит в подвисочной ямке. Начинается двумя головками (верхней и нижней). Верхняя головка берет начало от подвисочной поверхности, подвисочного гребня большого крыла клиновидной кости и от сухожилия глубокого слоя височной мышцы. Нижняя головка отходит от наружной поверхности крыловидного отростка клиновидной кости. Верхняя головка прикрепляется к суставной сумке и суставному диску височно-нижнечелюстного сустава; нижняя головка – к крыловидной ямке мыщелкового отростка нижней челюсти. От нижней челюсти мышечные волокна направлены вперед и внутрь.

При двустороннем сокращении выдвигает нижнюю челюсть вперед, при одностороннем – сме-

Рис. 12.6. Перелом ветви нижней челюсти вследствие сдвига (а) и сжатия (б).

щает в противоположную сторону [Михайлов С.С., 1973].

Мышцы, опускающие нижнюю челюсть (передняя группа). 1. Двубрюшная мышца (т.(И§а81пси8): переднее брюшко (уеШег ап1епог) начинается от двубрюшной ямки нижней челюсти, заднее (уеШег ро81епог) – от сосцевидной вырезки височной кости. Промежуточное сухожилие, общее для переднего и заднего брюшка, прикрепляется к большому рогу подъязычной кости. От нижней челюсти мышечные пучки переднего брюшка направлены вниз и кзади. При фиксированной подъязычной кости переднее брюшко опускает нижнюю челюсть и смещает ее кзади.

Челюстно-подъязычная мышца (т.пту1опуо1с1е- из) начинается на внутренней поверхности ниж ней челюсти по Ипеа ту1оЬуо1<1еа. Волокна мыш цы идут сверху вниз, внутрь, спереди назад к сре динной линии, где образуют сухожильный шов. Последний идет от внутренней поверхности под бородка к телу подъязычной кости. При укреп ленной подъязычной кости смещает нижнюю че люсть вниз и кзади.

Подбородочно-подъязычная мышца (т.§епю- Нуо1де8) начинается от внутренней подбородочной ости. Прикрепляется к телу подъязычной кости. От нижней челюсти мышечные пучки направлены вниз и кзади. При фиксированной подъязычной кости опускает нижнюю челюсть и несколько смещает ее кзади.

Подбородочно-язычная мышца (т.§епюё1о88и8) начинается от подбородочной ости и, веерообраз но расходясь, прикрепляется к язычной фасции на спинке языка. Мышца тянет язык вниз и кпе реди.

Подъязычно-язычная мышца (т.Ьуо§1о88из) начинается от больших рогов и верхнебоковых отделов тела подъязычной кости. Направляется вперед и кверху и вплетается в толщу языка, прикрепляясь к язычной фасции по краям языка и спинки его. Мышца тянет язык вниз и кзади.

285

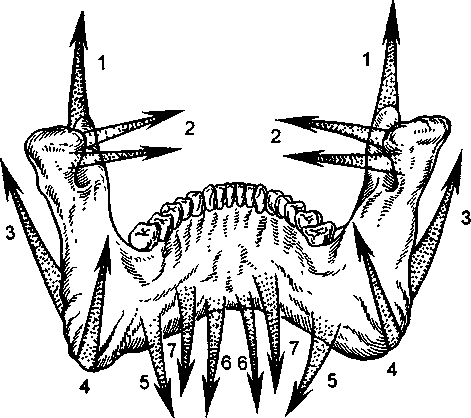

Рис. 12.7. Направление мышечной тяги.

1 – височная мышца; 2 – наружная крыловидная; 3 – жевательная; 4 – внутренняя крыловидная; 5 – челюст-но-подъязычная; 6 – подбородочно-язычная; 7 – подбо-родочно-подъязычная.

Две последние мышцы при одновременном сокращении и укрепленной подъязычной кости смещает нижнюю челюсть кзади [Михайлов С.С., 1973].

Движения нижней челюсти обусловлены мышцами, поднимающими и опускающими ее. Зная функцию мышц и направление тяги их волокон на отломках, можно определить характер их смещения, что дает возможность не только установить, но и уточнить расположение перелома (рис. 12.7).

Сгруппировав мышцы в зависимости от их функции, можно получить достаточно четкое представление об их роли в смещении отломков нижней челюсти:

смещение нижней челюсти вверх (смыкание челюстей): височная, жевательная, медиальная крыловидная мышцы;

опускание нижней челюсти: двубрюшная, че- люстно-подъязычная, подбородочно-подъязыч- ная мышцы;

смещение нижней челюсти вперед: латеральная крыловидная, медиальная крыловидная (при двустороннем сокращении), жевательная (по верхностный слой);

смещение нижней челюсти назад, ранее выдви нутой кпереди: височная (задние пучки), дву брюшная и подбородочно-подъязычная мыш цы;

смещение нижней челюсти влево: правые лате ральная и медиальная крыловидные; левые ви сочная, двубрюшная, челюстно-подъязычная и подбородочно-подъязычная мышцы;

286

– смещение нижней челюсти вправо: левые латеральная и медиальная крыловидные, правые височная, двубрюшная, челюстно-подъязычная и подбородочно-подъязычная мышцы.

Таким образом, передняя группа мышц смещает концы длинного отломка вниз. Челюстно-подъязычная мышца поворачивает его вдоль продольной оси, наклоняя зубы в оральную сторону. Латеральная и в меньшей степени медиальная крыловидные мышцы смещают больший отломок в сторону перелома. Жевательная и височная мышцы поднимают меньший отломок кверху. Кроме того, жевательная мышца смещает основание малого отломка кнаружи, альвеолярную часть с зубами наклоняя орально. Латеральная крыловидная мышца на стороне малого отломка смещает его несколько кнутри. При этом смещение отломков нижней челюсти происходит вверх, вниз, кнутри, кнаружи. Возможно смещение их в горизонтальной плоскости (по длине), когда концы фрагментов соприкасаются своими боковыми поверхностями. Это чаще встречается при косых переломах или в ситуациях, когда боковое смещение превышает поперечное сечение сломанного участка кости. При переломах мыщелкового отростка сместившиеся отломки чаще располагаются под углом друг к другу. В клинической практике указанные варианты смещения отломков сочетаются между собой.

Клиническая картина и диагностика переломов нижней челюсти. При переломах нижней челюсти жалобы больных могут быть разнообразными в зависимости от локализации перелома и его характера. Больных всегда беспокоят боли в определенном участке челюсти, которые усиливаются при ее движении. Откусывание и пережевывание пищи, особенно жесткой, резко болезненно, иногда невозможно. Некоторые больные отмечают онемение кожи подбородка и нижней губы (чаще при разрыве нижнелуночкового нерва), неправильное смыкание зубов. Могут быть головокружение, головная боль, тошнота.

Собирая анамнез, следует выяснить, где, когда, при каких обстоятельствах получена травма, ее характер (производственная, непроизводственная и др.). Необходимо установить время и место травмы, сведения, характерные для травматических повреждений головного мозга или основания черепа (потеря сознания, ретроградная амнезия, тошнота, рвота, кровотечение из ушей и др.). Эти данные фиксируют в истории болезни, так как они не только имеют существенное значение для диагностики повреждения и тактики ведения больного, но и определяют характер выдаваемого документа о нетрудоспособности, могут представлять интерес для правоохранительных органов и учреждений социального страхования.

Г1″

вые лате-, правые ъязычная

I

ц смеща-елюстно-юль про-сторону. :диальная

[ ОТЛОМОК

височная с кверху, т основа-гсую часть

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Источник

Изолированные переломы альвеолярного отростка возникают при действии травмирующей силы на достаточно узкий его участок, вследствие перегиба или сдвига. По классификации К.С.Ядровой (1968) выделяют следующие виды переломов альвеолярного отростка:

частичные – линия перелома проходит через наружную часть альвеолярного отростка; воз никает перелом наружной компактной плас тинки в пределах лунок нескольких зубов и ча сти межзубных перегородок;

неполные – линия перелома в виде трещины проходит через всю толщу альвеолярного отро стка, захватывая наружную и внутреннюю ком пактные пластинки и губчатое вещество; сме щения отломков не происходит;

полные – две вертикальные линии перелома объединены горизонтальной и проходят через всю толщу альвеолярного отростка;

оскольчатые – линии переломов пересекаются в нескольких направлениях;

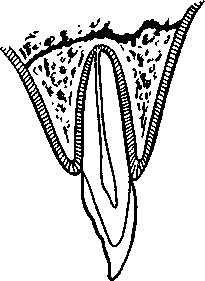

с дефектом кости – отрыв сломанной части альвеолярного отростка (рис. 12.4, а).

Альвеолярный отросток верхней челюсти чаще подвержен перелому по сравнению с альвеолярной частью нижней челюсти. Преимущественно ломается передний отдел альвеолярного отростка верхней челюсти, что связано с анатомическими особенностями (рис. 12.4, б). Верхняя челюсть, как правило, несколько перекрывает нижнюю, альвеолярный отросток ее длиннее и тоньше. Передний отдел альвеолярного отростка верхней челюсти ничем не защищен, кроме эластичного хрящевого отдела носа. Боковые отделы его прикрыты скуловой дугой. Фронтальный участок альвеолярной части нижней челюсти достаточно надежно защищен выступающим кпереди верхним альвеолярным отростком и зубами, подбородком, боковые отделы его – соответствующим участком тела нижней челюсти и скуловой дугой.

Отломок альвеолярного отростка смещается в полость рта под влиянием продолжающегося действия приложенной силы: кзади – во фронтальном участке и вовнутрь – в боковом. Смещение иногда столь значительно, что сломанный фрагмент может лежать на твердом небе. На верхней челюсти он может сместиться кнаружи, когда воз-

Рис. 12.4. Перелом альвеолярного отростка.

а – схема; б – верхней челюсти; в – нижней челюсти с вывихом зубов в области малых коренных зубов.

действие на альвеолярный отросток опосредованно через зубы нижней челюсти. Это сочетается, как правило, с ее переломом.

Линия перелома чаще проходит через всю толщу альвеолярного отростка, крайне редко – только через наружную компактную пластинку

281

и губчатое вещество без повреждения внутренней пластинки. Отломанный участок чаще сохраняет связь с надкостницей и слизистой оболочкой полости рта, реже происходит отрыв его. Перелом альвеолярной части нижней челюсти нередко сопровождается переломом или вывихом зубов (рис. 12.4, в).

Линия излома чаще имеет аркообразную форму, особенно на верхней челюсти, что связано с неодинаковым уровнем стояния верхушек корней зубов. Она может располагаться вне корней зубов, что создает благоприятные предпосылки для приживления отломка, или проходить через корни зубов, что сопровождается их переломом. В этом случае условия для приживления отломка плохие и благоприятный исход лечения сомнителен. При переломе бокового отдела альвеолярного отростка верхней челюсти нередко отламывается дно верхнечелюстной пазухи.

Больные предъявляют жалобы на самопроизвольные боли в области верхней или нижней челюсти, усиливающиеся при смыкании зубов или попытке пережевывания пищи, неправильное смыкание зубов или невозможность закрыть рот.

При внешнем осмотре отмечаются выраженный отек мягких тканей приротовой области или щек, наличие кровоподтеков, ссадин, ран, что является признаком предшествовавшей травмы. Рот полуоткрыт.

При осмотре полости рта на слизистой оболочке губ или щек могут быть кровоизлияния, рваные раны вследствие повреждения ее о зубы. При смещении отломка происходит разрыв слизистой оболочки альвеолярного отростка с обнажением костной ткани по линии излома. Конфигурация зубной дуги нарушена, прикус неправильный. Если клинически смещения отломка нет, линию перелома можно определить, аккуратно смещая предполагаемый отломок и пальпаторно определяя подвижность его под пальцами другой руки. Перемещая палец вдоль границы подвижного фрагмента кости, удается точно определить размеры отломленного участка альвеолярного отростка.

Перкуссия зубов, между которыми проходит линия перелома, как правило, болезненна. Зубы, находящиеся на отломке, также могут реагировать на перкуссию, быть подвижными.

На внутриротовой рентгенограмме отчетливо видны линия перелома и взаимоотношение ее с корнями зубов.

Лечение. Под проводниковым (реже инфильтра-ционным) обезболиванием необходимо установить отломок в правильное положение под контролем прикуса. Иммобилизацию его можно осуществить с помощью гладкой шины-скобы, если на отломанном и неповрежденном участке альвеолярного отростка имеется достаточное количество устойчивых зубов.

282

В случае центрального расположения отломка на неповрежденном участке шина должна включать не менее 2 – 3 устойчивых зубов. При смещении отломка верхней челюсти книзу целесообразно закрепить зубы к проволочной шине специальной петлей, проходящей через режущий край или их жевательную поверхность. Методом выбора в таких случаях является шина-каппа из быстротвердеющей пластмассы. Обязателен контроль жизнеспособности пульпы зубов, находящихся на отломке. При некрозе пульпы, что устанавливается путем неоднократного контроля (электрометрии), зубы следует трепанировать, а каналы их после соответствующей обработки запломбировать. Если анатомические условия не позволяют использовать гладкую шину-скобу, на отломленный участок можно изготовить зубонадесневую (надесневую) шину и зафиксировать ее с помощью шва или полиамидной нити к неповрежденному участку альвеолярного отростка.

Если не удается установить отломок в правильное положение руками, то шину необходимо изогнуть так, чтобы можно было произвести вытяжение его с помощью резиновых колец. На неповрежденном альвеолярном отростке ее изгибают в соответствии с изложенными требованиями. Отрезок шины, расположенный в проекции сместившегося фрагмента, должен быть представлен дугой (на которой могут быть изогнуты зацепные крючки) для фиксации резиновых колец, прикрепленных лигатурой к зубам на отломленном участке. После репозиции отломка его фиксируют в правильном положении гладкой шиной-скобой или шиной-каппой.

Шину можно снять через 5-7 нед. При отрыве участка альвеолярного отростка острые костные выступы сглаживают фрезой, слизистую оболочку после ее мобилизации над костной раной ушивают наглухо кетгутом. Если ушить рану не представляется возможным, ее закрывают тампоном из йодоформной марли, смену которого производят не раньше чем на 7-8-й день.

Если линия перелома проходит через корни зубов, приживления отломка чаще не наступает. Это связано с плохим кровоснабжением отломанного фрагмента в силу того, что линия перелома проходит очень близко от десневого края. Отломок оказывается скелетированным на значительном протяжении. Кроме того, удалить сломанные корни из фрагментов альвеолярного отростка без дополнительных разрезов и отслаивания слизисто-над-костничного лоскута практически невозможно. Это еще больше ухудшает микроциркуляцию в отломанном участке альвеолярного отростка. Велика вероятность секвестрации его. Поэтому рациональнее сразу же провести радикальную хирургическую обработку, аналогичную таковой при полном отрыве сломанного фрагмента.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Источник