Лечение перелома шейки бедра у детей

Перелом бедра у детей – достаточно распространенное травматическое повреждение. Пациенты с этой травмой составляют почти 17% от общего числа больных, госпитализируемых в детские травматологические отделения. Перелом сопровождается болью и отеком. Опора затруднена либо невозможна. Обычно наблюдается крепитация и деформация конечности, обусловленная смещением отломков, однако переломы в верхней части бедра могут сопровождаться скудной симптоматикой и по своим клиническим проявлениям напоминать ушиб мягких тканей. Диагноз выставляют на основании данных рентгенографии. Лечение обычно консервативное. На начальном этапе, как правило, используется скелетное вытяжение, затем назначается ЛФК, массаж и физиолечение. При необходимости выполняется хирургическое вмешательство.

Общие сведения

Перелом бедра у детей – это нарушение целостности бедренной кости. Обычно целостность кости нарушается полностью, но у дошкольников иногда могут выявляться повреждения «по типу зеленой ветки», когда кость ломается без повреждения надкостницы. При этом эластичная надкостница отслаивается на значительном протяжении, поэтому плохо удерживаемые ею отломки могут смещаться внутри неповрежденного периостального футляра.

Механизм переломов бедра у детей тот же, что у взрослых. Повреждение возникает вследствие падения с высоты, насильственного скручивания или перегиба конечности либо автодорожной травмы. Однако из-за особенностей анатомии и физиологии тяжесть повреждения у детей меньше зависит от силы травмы. То есть, на первый взгляд незначительная травма может стать причиной тяжелого перелома, а при значительном травматическом воздействии (например, падении с высоты) перелом может отсутствовать либо быть относительно несложным и более благоприятным в лечении.

Переломы бедренной кости у детей могут сочетаться с переломами других костей конечностей, ЧМТ, травмой грудной клетки и тупой травмой живота.

При наличии опухолевого процесса в кости (например, при остеосаркоме или метастазах в кость) возможен патологический перелом, который возникает без видимой травмы или при совсем незначительной травме.

Переломы бедренной кости у детей

Классификация переломов бедра у детей

С учетом локализации различают:

- Переломы в верхней части бедра, включающие повреждения шейки бедра, отрывы малого и большого вертела.

- Переломы диафизарной (средней) части бедренной кости.

- Переломы нижней части бедра.

Переломы диафиза являются самым тяжелым и наиболее распространенным повреждением бедренной кости и составляют 60% от общего количества переломов бедра.

С учетом особенностей повреждения различают спиральные, косые, поперечные и оскольчатые переломы. Чаще всего наблюдаются спиральные и косые переломы. Эпифизеолизы (травматические повреждения ростковой зоны) выявляются достаточно редко.

Переломы верхнего конца бедра у детей

Такие переломы разделяют на две группы. В первую (переломы шейки бедра) включают повреждения поперечника кости: эпифизеолизы головки бедра, чрезвертельные, межвертельные и чрезшеечные переломы. Во вторую – отрывы части кости без повреждения ее поперечника, то есть, апофизеолизы малого и большого вертела.

Переломы шейки бедра значительно различаются по выраженности симптоматики. При переломах со смещением появляется интенсивная боль в тазобедренном суставе. В области паха видна припухлость. Движения резко болезненны, подъем вытянутой ноги невозможен. При пальпации определяется болезненность в проекции большого вертела и области сустава. Обычно отмечается укорочение конечности.

При повреждениях кости без смещения клиника сглажена. Боли умеренные, опора на ногу сохранена. В некоторых случаях дети с такими переломами даже могут ходить. Настораживающим моментом для родителей в таких случаях становится упорный болевой синдром и некоторое разворачивание ноги кнаружи как при ходьбе, так и покое.

Для уточнения окончательного диагноза выполняется рентгенография тазобедренного сустава в стандартных проекциях. Наиболее информативен прямой снимок. При эпифизеолизах и переломах без смещения иногда требуется для сравнения сделать рентгенограмму здорового тазобедренного сустава.

Лечение осуществляется в детском травматологическом отделении. Пациентам с переломами без смещения производят вытяжение за кожу с использованием лейкопластыря и малым грузом. Ногу отводят и укладывают на шину на 2-2,5 мес. В начальном периоде показано УВЧ. После снятия вытяжения рекомендуют на 1,5 мес. ограничить нагрузку, назначают массаж, ЛФК и физиопроцедуры.

При переломах со смещением осуществляют скелетное вытяжение, также отводя ногу кнаружи. При эпифизеолизах головки срок вытяжения – 2 мес., в последующем рекомендуется разгрузка конечности сроком на 1 месяц. При вертельных и чрезшеечных переломах скелетное вытяжение длится в течение 3-4 недель. Затем на 1,5 мес. накладывают гипсовую повязку от талии до голени.

Переломы большого вертела наблюдаются редко и обычно возникают после падения на бок или удара по боковой поверхности тазобедренного сустава. Клинические проявления очень скудные. Ребенок может ходить, но жалуется на боль. Интенсивность болевого синдрома возрастает при движениях, опоре и пальпации. По наружной поверхности сустава определяется отек и кровоизлияние.

Диагноз подтверждается после сравнительной рентгенографии обоих тазобедренных суставов. Снимок здорового сустава выполняется, так как отломок вертела удерживается мышцами и практически не смещается, поэтому перелом бывает трудно распознать без сравнения со здоровым бедром. В сомнительных случаях назначают компьютерную томографию или МРТ тазобедренного сустава.

Лечение проводится детским травматологом в условиях стационара. Конечность фиксируют на 2-3 недели, накладывая лейкопластырное вытяжение с малым грузом или глубокую гипсовую повязку. Затем назначают озокерит или парафин, массаж и ЛФК.

Переломы малого вертела возникают при внезапном резком напряжении крепящихся к нему мышц и проявляются резкой болью. Боль усиливается при движениях, опоре и пальпации. Диагноз выставляют на основании рентгенограмм. Пациента госпитализируют и накладывают гипс или лейкопластырное вытяжение на 3-4 недели. После назначают озокерит, парафин, ЛФК и массаж.

Переломы диафиза бедра у детей

Переломы диафиза бедра у детей подразделяются на переломы нижней, средней и верхней трети, подвертельные переломы и надмыщелковые переломы.

Симптоматика при всех переломах бедра у детей сходная, различается лишь уровень повреждения и особенности смещения отломков вследствие тяги тех или иных мышц. При переломах в средней и верхней части бедренной кости периферический отломок смещается кнутри, центральный – в наружную сторону и кпереди.

При повреждениях в нижней части бедра мышцы оттягивают периферический отломок назад так, что иногда он разворачивается практически на 90 градусов и становится почти перпендикулярно оси конечности. Значительное смещение и наличие множества отломков может представлять угрозу вследствие возможного повреждения нервных стволов и сосудов.

Характерным симптомом является интенсивная боль. Бедро укорочено и деформировано, опора невозможна. В области повреждения выявляется припухлость, в некоторых случаях появляются кровоподтеки. Определяется патологическая подвижность, а также крепитация в месте перелома.

Единственной группой повреждений, отличающихся по выраженности перечисленных клинических проявлений, являются поднадкостничные и вколоченные переломы бедра у детей первых 2-3 лет жизни. При таких повреждениях боли незначительны, укорочение и деформация отсутствуют, опора на ногу может быть сохранена. Заподозрить перелом можно лишь по припухлости и болям в соответствующей области.

Основной метод инструментальной диагностики всех видов таких переломов – рентгенография бедра в двух проекциях. В сложных случаях назначается магнитно-резонансная томография или компьютерная томография кости. Подозрение на повреждение нервов или сосудов является основанием для консультации сосудистого хирурга, невролога или детского нейрохирурга.

Следует помнить, что диафизарные переломы бедра относятся к категории тяжелых травм и могут сопровождаться развитием шока. Пациентов с подозрением на такую травму нужно срочно доставить в мед. учреждение, предварительно дав обезболивающее и хорошо зафиксировав конечность специальной шиной или, при ее отсутствии, двумя дощечками по бокам конечности.

Лечение обычно консервативное, проводится в условиях детского травматологического отделения. Может использоваться четыре методики:

- Постоянное вытяжение до полного сращивания перелома.

- Комбинация вытяжения и иммобилизации с использованием пластиковой или гипсовой повязки. Вытяжение накладывают до образования мозоли (в среднем на 3 недели) и затем заменяют гипсовой повязкой до полного сращения.

- Иммобилизация с использованием кокситной повязки.

Выбор метода определяется особенностями переломов. Обычно применяются первая и вторая методики. Гипс без предварительного вытяжения, как правило, накладывают при поднадкостничных и вколоченных переломах.

У пациентов до 5 лет используется лейкопластырное вытяжение, у больных старшего возраста – скелетное вытяжение. Сращение, в зависимости от возраста детей и вида повреждения, наступает за 3-8 недель. Затем вытяжение снимают, разрешают дозированную нагрузку, назначают ЛФК, парафин или озокерит, а также массаж для ускорения восстановления функции конечности.

Хирургическая операция показана при невозможности обеспечить качественное вытяжение (при эпилепсии и спастических параличах), при многооскольчатых переломах и интерпозиции мягких тканей. Выполняется остеосинтез бедра блокирующим винтом. Накостные металлоконструкции обычно не применяются, поскольку у детей они могут вызвать бурное разрастание надкостницы.

Оперативное вмешательство проводится под общим наркозом. Затем пациенту накладывают гипс на 6-8 недель. В последующем назначают тепловые процедуры (озокерит, парафин), массаж и ЛФК.

Переломы нижнего конца бедра у детей

Подобные переломы бедра у детей выявляются редко и обычно возникают в школьном возрасте. Проявляются болью, гемартрозом и нарушением функции конечности. При смещении возникает выраженная деформация в верхней части колена.

Диагноз подтверждается данными рентгенографии коленного сустава. Лечение обычно консервативное, осуществляется детским травматологом в стационарных условиях. При поступлении выполняют пункцию коленного сустава. Если есть необходимость, осуществляют репозицию. Затем фиксируют конечность гипсовой повязкой. Общий срок иммобилизации – 1,5-2 мес., потом назначают ЛФК, физиотерапию и массаж.

Источник

Связанные заболевания и их лечение

Описания заболеваний

Стандарты мед. помощи

Содержание

- Описание

- Дополнительные факты

- Классификация

Названия

Название: Переломы бедренной кости у детей.

Переломы бедренной кости у детей

Описание

Перелом бедра у детей. Достаточно распространенное травматическое повреждение. Пациенты с этой травмой составляют почти 17% от общего числа больных, госпитализируемых в детские травматологические отделения. Перелом сопровождается болью и отеком. Опора затруднена либо невозможна. Обычно наблюдается крепитация и деформация конечности, обусловленная смещением отломков, однако переломы в верхней части бедра могут сопровождаться скудной симптоматикой и по своим клиническим проявлениям напоминать ушиб мягких тканей. Диагноз выставляют на основании данных рентгенографии. Лечение обычно консервативное. На начальном этапе, как правило, используется скелетное вытяжение, затем назначается ЛФК, массаж и физиолечение. При необходимости выполняется хирургическое вмешательство.

Дополнительные факты

Перелом бедра у детей – это нарушение целостности бедренной кости. Обычно целостность кости нарушается полностью, но у дошкольников иногда могут выявляться повреждения «по типу зеленой ветки», когда кость ломается без повреждения надкостницы. При этом эластичная надкостница отслаивается на значительном протяжении, поэтому плохо удерживаемые ею отломки могут смещаться внутри неповрежденного периостального футляра.

Механизм переломов бедра у детей тот же, что у взрослых. Повреждение возникает вследствие падения с высоты, насильственного скручивания или перегиба конечности либо автодорожной травмы. Однако из-за особенностей анатомии и физиологии тяжесть повреждения у детей меньше зависит от силы травмы. То есть, на первый взгляд незначительная травма может стать причиной тяжелого перелома, а при значительном травматическом воздействии (например, падении с высоты) перелом может отсутствовать либо быть относительно несложным и более благоприятным в лечении.

Переломы бедренной кости у детей могут сочетаться с переломами других костей конечностей, ЧМТ, травмой грудной клетки и тупой травмой живота.

При наличии опухолевого процесса в кости (например, при остеосаркоме или метастазах в кость) возможен патологический перелом, который возникает без видимой травмы или при совсем незначительной травме.

Переломы бедренной кости у детей

Переломы бедренной кости у детей

Классификация

С учетом локализации различают:

• Переломы в верхней части бедра, включающие повреждения шейки бедра, отрывы малого и большого вертела.

• Переломы диафизарной (средней) части бедренной кости.

• Переломы нижней части бедра.

Переломы диафиза являются самым тяжелым и наиболее распространенным повреждением бедренной кости и составляют 60% от общего количества переломов бедра.

С учетом особенностей повреждения различают спиральные, косые, поперечные и оскольчатые переломы. Чаще всего наблюдаются спиральные и косые переломы.

Эпифизеолизы (травматические повреждения ростковой зоны) выявляются достаточно редко.

Переломы большого вертела наблюдаются редко и обычно возникают после падения на бок или удара по боковой поверхности тазобедренного сустава. Клинические проявления очень скудные. Ребенок может ходить, но жалуется на боль. Интенсивность болевого синдрома возрастает при движениях, опоре и пальпации. По наружной поверхности сустава определяется отек и кровоизлияние.

Диагноз подтверждается после сравнительной рентгенографии обоих тазобедренных суставов. Снимок здорового сустава выполняется, так как отломок вертела удерживается мышцами и практически не смещается, поэтому перелом бывает трудно распознать без сравнения со здоровым бедром. В сомнительных случаях назначают компьютерную томографию или МРТ тазобедренного сустава.

Лечение проводится детским травматологом в условиях стационара. Конечность фиксируют на 2-3 недели, накладывая лейкопластырное вытяжение с малым грузом или глубокую гипсовую повязку. Затем назначают озокерит или парафин, массаж и ЛФК.

Переломы малого вертела возникают при внезапном резком напряжении крепящихся к нему мышц и проявляются резкой болью. Боль усиливается при движениях, опоре и пальпации. Диагноз выставляют на основании рентгенограмм. Пациента госпитализируют и накладывают гипс или лейкопластырное вытяжение на 3-4 недели. После назначают озокерит, парафин, ЛФК и массаж.

• Иммобилизация с использованием кокситной повязки.

Выбор метода определяется особенностями переломов. Обычно применяются первая и вторая методики. Гипс без предварительного вытяжения, как правило, накладывают при поднадкостничных и вколоченных переломах.

У пациентов до 5 лет используется лейкопластырное вытяжение, у больных старшего возраста – скелетное вытяжение. Сращение, в зависимости от возраста детей и вида повреждения, наступает за 3-8 недель. Затем вытяжение снимают, разрешают дозированную нагрузку, назначают ЛФК, парафин или озокерит, а также массаж для ускорения восстановления функции конечности.

Хирургическая операция показана при невозможности обеспечить качественное вытяжение (при эпилепсии и спастических параличах), при многооскольчатых переломах и интерпозиции мягких тканей. Выполняется остеосинтез бедра блокирующим винтом. Накостные металлоконструкции обычно не применяются, поскольку у детей они могут вызвать бурное разрастание надкостницы.

Оперативное вмешательство проводится под общим наркозом. Затем пациенту накладывают гипс на 6-8 недель. В последующем назначают тепловые процедуры (озокерит, парафин), массаж и ЛФК.

Источник

Перелом шейки бедра – это нарушение целостности верхней части бедренной кости в зоне чуть ниже тазобедренного сустава, между головкой бедра и большим вертелом. Является достаточно распространенной травмой, чаще возникает в быту и выявляется у пожилых людей, страдающих остеопорозом. Проявляется умеренной болью, ограничением опоры и движений, а также нерезко выраженным укорочением конечности. Диагноз выставляется на основании симптомов и результатов рентгенографии. При таких травмах очень высок риск несращения, для восстановления функции конечности обычно требуется операция.

Общие сведения

Перелом шейки бедра – повреждение верхней части бедренной кости. Составляет около 6% от общего количества переломов, при этом в 90% случаев страдают люди преклонного возраста. У женщин переломы шейки бедра выявляются вдвое чаще, чем у мужчин. В 20% случаев такие травмы становятся причиной летального исхода. У пожилых пациентов с остеопорозом данное повреждение может возникать даже при незначительном травматическом воздействии.

Поскольку явная травма в анамнезе отсутствует, а клинические проявления выражены слабо или умеренно, часть пациентов даже не предполагают у себя серьезных повреждений и не сразу обращаются к врачам. Иногда больные с переломами шейки бедра (особенно вколоченными) долго самостоятельно лечатся от остеохондроза, ишиалгии или артроза тазобедренного сустава. Между тем, отсутствие квалифицированной помощи может негативно влиять как на состояние проксимального отломка, так и на общее состояние пациента, поэтому при возникновении характерных симптомов следует сразу обращаться к травматологу-ортопеду.

Перелом шейки бедра

Причины

Перелом шейки бедра является достаточно распространенной травмой, чаще возникает в быту и обнаруживается у пожилых людей, страдающих остеопорозом. Непосредственной причиной повреждения обычно становится падение на бок дома или на улице. У пациентов старческого возраста с выраженным снижением прочности кости травма может развиваться даже при резком наклоне или неловком повороте в постели. У молодых больных перелому бедра, как правило, предшествует более тяжелое высокоэнергетическое воздействие – автомобильная авария или падение с высоты.

Патанатомия

Тазобедренный сустав – один из самых крупных суставов. Он выполняет опорную функцию и несет значительную нагрузку при беге и ходьбе. Сустав состоит из шаровидной головки бедра и глубокой округлой вертлужной впадины, окруженных капсулой и мощными связками. Еще одна крупная связка располагается прямо в центре сустава и соединяет дно вертлужной впадины с головкой бедра. В своей периферической части головка переходит в шейку, а шейка – в тело бедренной кости. Шейка расположена под углом к основной части кости, в области угла располагаются большой и малый вертелы.

Кровоснабжение головки осуществляется тремя путями. Первый – через сосуды, расположенные в капсуле сустава, второй – через артерии, проходящие внутри кости, и третий – через сосуд, расположенный внутри связки между головкой бедра и вертлужной впадиной. С возрастом кровоснабжение головки бедра ухудшается, сосуды сужаются, а артерия внутри связки полностью закрывается и перестает «работать». При переломах шейки проксимальный отломок лишается питания из внутрикостных сосудов. Артерий в капсуле оказывается недостаточно для адекватного снабжения кости кровью, поэтому проксимальный костный фрагмент не прирастает к дистальному, а в некоторых случаях и вовсе рассасывается. Такое состояние называется аваскулярным некрозом или остеонекрозом шейки и головки бедра.

Классификация

Все принятые в травматологии и ортопедии классификации данных переломов носят клинический характер, отражают особенности течения заболевания и помогают подобрать оптимальный метод лечения с учетом конкретных обстоятельств. Одним из существенных критериев является расположение излома по отношению к головке бедра. Чем выше эта линия, тем хуже кровоснабжение проксимального отломка и тем больше вероятность развития аваскулярного некроза или несращения перелома. С учетом этого критерия переломы шейки бедра делятся на:

- Базисцервикальные – линия излома проходит у основания шейки, чуть выше вертелов.

- Трансцервикальные – линия излома располагается в центре или близко к центру шейки бедра.

- Субкапитальные – линия излома проходит недалеко от головки бедра.

Еще одним важным показателем является угол, под которым располагается линия перелома. Чем более вертикально она проходит, тем выше вероятность смещения и меньше шансы на нормальное сращение. Для описания данного признака используют классификацию Пауэлса:

- 1 степень – угол менее 30 градусов.

- 2 степень – угол 30-50 градусов.

- 3 степень – угол более 50 градусов.

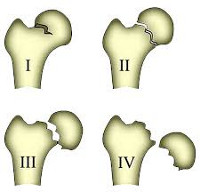

И, наконец, ряд травматологов для примерной оценки жизнеспособности шейки бедра и выбора тактики лечения используют классификацию Гардена (в рамках данной классификации рассматриваются только субкапитальные повреждения):

- 1 стадия (1 тип) – неполный или незавершенный перелом. Нижняя часть кости ломается по типу «зеленой ветки», верхняя немного поворачивается, что на рентгеновских снимках создает иллюзию образования вколоченного перелома. Без лечения может перейти в полный перелом.

- 2 стадия (2 тип) – полный или завершенный перелом без смещения. Целостность кости полностью нарушается, однако связки удерживают проксимальный отломок в нормальном или практически нормальном положении.

- 3 стадия (3 тип) – завершенный перелом с частичным смещением. Фрагменты частично удерживаются задним связочным креплением, головка «уходит» в положение абдукции и разворачивается кнутри.

- 4 стадия (4 тип) – завершенный перелом с полным смещением. Отломки полностью разобщены.

КТ таза. Перелом шейки правой бедренной кости со смещением отломков.

Симптомы перелома

Пострадавшие с переломом шейки бедра жалуются на нерезко выраженную боль, усиливающуюся при движениях. Кровоподтеки в области повреждения обычно отсутствуют, отек незначительный. При смещении отломков возможно укорочение конечности (не превышает 4 см, больше заметно в положении лежа на спине с выпрямленными ногами). В большинстве случаев выявляется симптом «прилипшей пятки» – пациент не может самостоятельно поднять пятку над поверхностью. Стопа развернута и своим наружным краем опирается о постель. При поколачивании по пятке возникает боль в области тазобедренного сустава и иногда в паху. Пальпация зоны повреждения болезненна.

Осложнения

Большинство осложнений при данной травме обусловлено длительной вынужденной неподвижностью больных в сочетании с их преклонным возрастом. Пожилые пациенты, долгое время находящиеся на постельном режиме, часто страдают от застойной пневмонии, которая может стать причиной развития дыхательной недостаточности и последующего летального исхода. При продолжительном пребывании в постели у больных часто развиваются пролежни в области ягодиц и крестца.

Еще одним тяжелым осложнением данной травмы является тромбоз глубоких вен, также обусловленный продолжительной неподвижностью пациентов. Осложнением такого тромбоза может стать отрыв тромба с последующей тромбоэмболией легочной артерии. Кроме того, у пожилых больных с переломами шейки бедра достаточно часто развиваются психоэмоциональные расстройства – депрессии или психозы. Все это, а также высокая вероятность несращения перелома является серьезнейшим аргументом в пользу оперативного лечения.

Таким образом, в настоящее время хирургическое вмешательство при нарушениях целостности шейки бедра у пожилых пациентов рассматривается как основной метод лечения, применяемый по жизненным показаниям. Молодые больные тоже тяжело переносят длительную неподвижность. Вероятность развития перечисленных выше осложнений у молодых людей ниже, чем у пожилых, однако, продолжительный постельный режим у них способствует развитию атрофии мышц и формированию посттравматических контрактур коленного и тазобедренного сустава. Поэтому современные травматологи рассматривают операцию в качестве основного метода лечения переломов шейки бедра как у пожилых, так и у молодых пациентов.

Диагностика

Диагностический поиск осуществляется врачом-травматологом. Для подтверждения диагноза выполняют рентгенографию тазобедренного сустава. В сомнительных случаях осуществляют КТ тазобедренного сустава, МРТ тазобедренного сустава или сцинтиграфию. Поскольку при данной травме обычно показано оперативное лечение, пациенту назначают полное обследование для выявления соматической патологии, оценки анестезиологических и операционных рисков.

КТ тазобедренного сустава. Перелом шейки бедра у пациентки 1938 г. р.

Лечение перелома шейки бедра

Консервативное лечение

Лечение данной патологии осуществляется в условиях травматологического отделения. Консервативную терапию проводят только в особых обстоятельствах – при наличии серьезных противопоказаний к хирургическому вмешательству (например, при недавно перенесенном инфаркте миокарда). В сомнительных случаях применяют индивидуальный подход, сравнивают риски длительного пребывания на постельном режиме (при консервативном лечении) и наркоза в сочетании с масштабной операцией (при оперативном лечении). Возможные варианты лечения:

- Скелетное вытяжение. Накладывают достаточно активным больным молодого, среднего и пожилого возраста при противопоказаниях к оперативному лечени.

- Деротационный сапожок. Является оптимальным вариантом при лечении пациентов старческого возраста (80-85 лет и старше), особенно при наличии старческого слабоумия и других психических отклонений. Эта методика, как правило, не обеспечивает сращения шейки бедра, но позволяет упростить уход за пациентом и дает возможность сохранить хотя бы минимальный уровень физической активности на тот период, пока в области перелома образуется соединительнотканная мозоль.

Хирургическое лечение

Хирургическое вмешательство показано сохранным пациентам. Выбор метода оперативного лечения осуществляют с учетом возраста больного и уровня его физической активности до перелома. Активным больным младше 65 лет проводят репозицию и выполняют остеосинтез перелома с использованием различных металлоконструкций. Людям старше 65 лет, при условии, что они до травмы свободно передвигались и выходили на улицу, устанавливают двухполюсные эндопротезы. Пациентам старше 75 лет, которые до перелома ограниченно передвигались в пределах дома или квартиры, проводят однополюсное эндопротезирование цементным эндопротезом.

Для остеосинтеза шейки бедра чаще используют три больших канюлированных (полых) винта. Вначале выполняют открытую репозицию, затем вводят в отломки несколько спиц, делают контрольную рентгенографию, выбирают наиболее удачно проведенные спицы и «надевают» на них винты, используя спицу как направитель. Реже для фиксации фрагментов применяют более массивные компрессионные винты, специальные пластины или трехлопастные гвозди.

В пожилом возрасте, когда увеличивается риск остеонекроза и несращения перелома, а также при значительном смещении отломков оптимальным вариантом становится эндопротезирование тазобедренного сустава. Двухполюсное эндопротезирование подразумевает замену не только шейки и головки бедренной кости, но и вертлужной впадины. Используются бесцементные протезы – специальные пористые конструкции, в которые в последующем прорастает кость. Иногда чашу, замещающую вертлужную впадину, дополнительно фиксируют винтами. Этот метод лучше подходит достаточно молодым пациентам – он обеспечивает надежную фиксацию и более удобен при последующей замене эндопротеза.

Оптимальным вариантом при переломе шейки бедра у пожилых, как правило, становится установка цементного эндопротеза – конструкции, которая не предполагает врастания костной ткани, а фиксируется к кости при помощи специального полимерного цемента. Использование данной методики позволяет обеспечить надежную быструю фиксацию эндопротеза даже при выраженном остеопорозе. Вместе с тем, вид эндопротеза определяется не только возрастом – всем пожилым больным протезы подбирают индивидуально, и при хорошем состоянии костей в преклонном возрасте в ряде случаев устанавливают бесцементные конструкции.

В послеоперационном периоде назначают анальгетики, проводят антибиотикотерапию. При необходимости для профилактики развития тромбоэмболических осложнений применяют антикоагулянты (фондапаринукс, варфарин, далтепарин натрия, эноксапарин натрия и т. д.). После нормализации состояния пациента назначают ЛФК и физиотерапию. В восстановительном периоде осуществляют реабилитационные мероприятия.

Прогноз и профилактика

Прогноз при переломах шейки бедра зависит от общего состояния здоровья больного, правильного выбора метода лечения, адекватной подготовки к хирургическому вмешательству, качества восстановительных мероприятий и ряда других параметров.

При консервативном лечении истинное сращение обычно отсутствует, отломки кости удерживаются за счет фиброзной рубцовой ткани, что негативно влияет на функцию конечности. При установке металлоконструкции фрагменты также не срастаются, но удерживаются более прочным фиксатором, что обеспечивает более высокую функциональность. Наилучшие результаты наблюдаются после эндопротезирования. Профилактика заключается в предупреждении травматизма, раннем выявлении и лечении остопороза.

Источник