Лечение больных с переломами нижней челюсти

Лечение больных с переломами нижней челюсти

Цель лечения сводится к тому, чтобы в максимально короткий срок получить сращение отломков в положении, обеспечивающем полное восстановление функции нижней челюсти. Для этого необходимы: 1) репозиция отломков; 2) фиксация отломков на период консолидации; 3) создание наиболее благоприятных условий для репаративной регенерации в области перелома; 4) профилактика инфекционно-воспалительных осложнений, которые значительно удлиняют сроки лечения.

Репозиция отломков. Репозиция отломков может быть одномоментной или постепенной. Одномоментную бескровную репозицию отломков необходимо производить под местной инфильтрационной и проводниковой анестезией. Инфильтрационное обезболивание осуществляют в месте перелома, проводниковое— для блокирования нижнелуночкового нерва. Следует стремиться к максимально полной репозиции отломков. Однако допустимо сохранение небольшого смещения отломков при условии, что между ними имеется хороший концевой контакт, а их положение обеспечивает нормальную артикуляцию зубов верхней и нижней челюстей. В случае безуспешности одномоментной ручной репозиции можно применить постепенное вправление отломков с помощью внеротовой или межчелюстной тяги и различных аппаратов. При невозможности или неэффективности такой постепенной репозиции показано одномоментное оперативное вправление отломков.

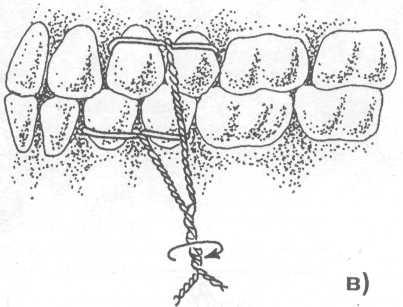

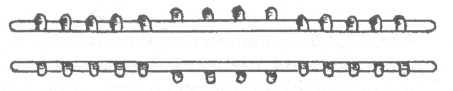

Закрепление отломков. Временная транспортная фиксация осуществляется с помощью подбородочно-теменных повязок разнообразной конструкции либо путем межчелюстного связывания зубов бронзово-алюминиевой проволокой по Айви (рис. 45).

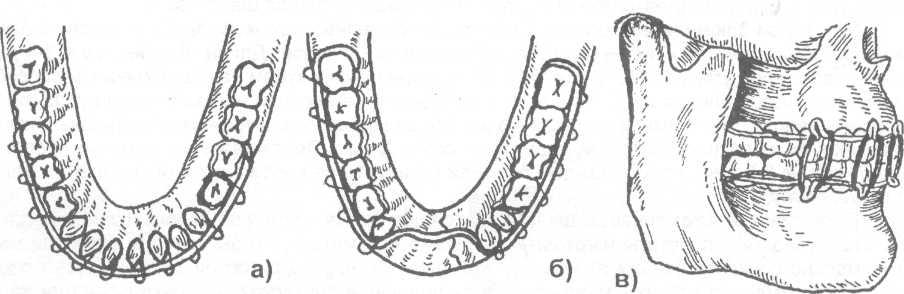

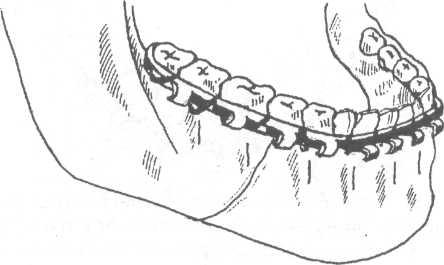

При некоторых переломах указанные способы фиксации отломков можно рассматривать как основные, постоянные (например, при переломах в области угла и ветви без смещения отломков). При переломах тела нижней челюсти подбородочно-теменные повязки не обеспечивают достаточно устойчивой и надежной фиксации отломков, необходимой для быстрого заживления перелома. Длительное же применение межчелюстного лигатурного связывания 2—4 пар зубов-антагонистов по Айви сопровождается перегрузкой периодонта и может вести к развитию травматического периодонтита. Чаще всего для постоянной фиксации отломков при переломе нижней челюсти используют проволочные назубные шины, идея применения которых принадлежит С.С. Тигерштедту. Изготавливают такие шины из аллюминиевой (сечением 1,5—1,8 мм) или стальной (сечением 0,8 – 1 мм) проволоки по форме зубного ряда и фиксируют к зубам с помощью проволочных бронзово-аллюминиевых лигатур сечением 0,4—0,5 мм. Различные модификации проволочных назубных шин, применяемых с учетом локализации и характера смещения отломков, приведены на рис. 46 и 47.

Наличие зацепных петель на таких проволочных шинах позволяет осуществить постепенную репозицию отломков с помощью межчелюстной резиновой тяги. Использование специальных пелотов (межчелюстных резиновых или пластмассовых прокладок)обеспечивает возможность избирательно перемещать тот или иной отломок в нужном направлении. Когда необходимость в межчелюстном вытяжении отпадет, назубные проволочные шины можно использовать для осуществления жесткой межчелюстной фиксации. Наряду с индивидуальными проволочными шинами находят применение стандартные ленточные стальные шины с зацепными крючками конструкции Васильева и шины из быстротвердеющей пластмассы (рис. 48).

Вопрос о продолжительности закрепления отломков следует решать с учетом средних сроков заживления переломов нижней челюсти. Известно, что формирование первичной костной мозоли, т. е. фиброзной спайки между отломками, при неосложненном заживлении перелома наступает к концу 3-й недели, а образование вторичной костной мозоли — к концу 5—6-й недели. Кроме того, необходимо учитывать характер и локализацию перелома, наличие или отсутствие смещения отломков. В пожилом возрасте скорость репаративных процессов снижена, поэтому у лиц старше 60 лет следует удлинить продолжительность межчелюстной фиксации и продолжительность использования одночелюстной шины на 7—8 сут по сравнению с установленными сроками.

Ноовобразования слюнных желез

При развитии в области перелома нижней челюсти таких инфекционно-воспалительных осложнений, как нагноение мягких тканей, остеомиелит, сроки иммобилизации удлиняются на 10—14 сут.

При использовании двучелюстных назубных шин с межчелюстной фиксацией по истечении намеченного срока снимают межчелюстную резиновую тягу или межчелюстные проволочные лигатуры, а спустя 1—2 сут, убедившись в том, что консолидация перелома при достигнутом положении отломков обеспечивает нормальную артикуляцию зубов, снимают назубные шины. Если же после снятия межчелюстной тяги выявляется нарушение прикуса, решают вопрос о продлении срока межчелюстной фиксации или проведении оперативного вправления и закрепления отломков в ране. На протяжении всего периода применения шин один раз в 2—3 сут меняют межчелюстную резиновую тягу и проверяют прочность фиксации назубных шин, подкручивая; при необходимости бронзово-алюминиевые лигатуры.

В тех случаях, когда консервативным путем не удается вправить отломки и удержать их в этом положении до наступления консолидации, показаны оперативная репозиция и закрепление отломков в ране с помощью той или иной фиксирующей конструкции, т. е. остеосинтез.

Методика остеосинтеза. Под общим интубационным или местным инфильтрационно-проводниковым обезболиванием наружным подчелюстным доступом, отступя 1,5—2 см от нижнего края челюсти, обнажают концы отломков. После удаления свободно лежащих осколков кости секвестральными щипцами осуществляют репозицию отломков. Из большого числа методов, предложенных для закрепления отломков в ране, предпочтение следует отдать тем, которые технически легко осуществимы и в то же время обеспечивают надежную фиксацию. К их числу относится применение вводимых внутрикостно металлических стержней и спиц Киршнера, накостных металлических рамок и пластинок на шурупах, фиксаторов из быстротвердеющей пластмассы, фиксирующих внеротовых аппаратов и т. д. (рис. 52, 53).

Благодаря своей простоте не утратил значения и такой способ закрепления отломков, как проволочный шов кости, впервые примененный в 1725 г. Роджерсом. Следует только помнить, что для этой цели пригодна проволока из нержавеющей стали или титана, обладающая высокой инертностью.

После закрепления отломков в правильном положении одним из перечисленных способов в рану засыпают порошок антибиотиков, вводят дренаж и послойно ушивают ее. В послеоперационном периоде больному назначают антибиотики.

Создание благоприятных условий для репаративной регенерации. Проводится широкий круг мероприятий, среди которых важную роль играет полноценное питание больного. Диета должна быть сбалансирована по содержанию белков (1,5 г/кг в сутки), жиров (0,7 г/кг в сутки), углеводов (6,5 г/кг в сутки) и витаминов. Помимо витаминов, получаемых с пищей, больному следует назначить витаминные препараты. Большое значение имеет физиотерапия: общее ультрафиолетовое облучение, частые ирригации полости рта водой температуры 44—46°С, местное воздействие электрическим полем высокой и сверхвысокой частоты (УВЧ, СВЧ) или постоянным током малой силы (15— 20 мА), озокерито- и бальнеотерапия, электрофорез кальция (с 10—12-го дня). Применение анаболических стероидов (нерабол, ретаболил) и тирокальцитонина в сочетании с препаратами кальция улучшает условия заживления перелома.

Эпителиальные злокачественные опухоли

Профилактика инфекционно-воспалительных осложнений. В первую очередь необходимы максимально ранняя репозиция и надежная фиксация отломков.

Затем решают вопрос о судьбе зуба, расположенного в области перелома. При этом руководствуются следующим принципом: зуб, являющийся проводником инфекции в область перелома или препятствующий вправлению отломков, должен быть удален. Например, подлежат удалению из области перелома зубы с признаками хронического верхушечного периодонтита, абсцедирующей формой пародонтоза, зубы с пульпой, погибшей в результате разрыва сосудистого пучка во время травмы, и отломки зубов.

Антибактериальная терапия, направленная на подавление микрофлоры, проникшей в область перелома, включает использование антибиотиков, которые можно вводить внутримышечно, а еще лучше — местно. В частности, эффективно двух-трехкратное введение в область перелома пролонгированного антибиотика — бициллина-3 по 600 000 ЕД с интервалом 3 сут.

Тщательная механическая очистка и регулярное орошение полости рта растворами антисептиков — перманганата калия, фурацилина, этакридина лактата (риванола)—уменьшают ее бактериальную обсемененность и тем снижают частоту инфекционно-воспалительных осложнений. Кроме того, термическое воздействие— ирригации теплым раствором — вызывает местную гиперемию, способствуя тем самым повышению иммунологических свойств тканей в области перелома. Такой же эффект дает местное применение аппаратных методов физиотерапии: электрического поля УВЧ и СВЧ, парафино- и озокеритотерапии. То обстоятельство, что возбудителем инфекционно-воспалительных осложнений в большинстве случаев является стафилококк, служит основанием для проведения у больных с открытыми переломами нижней челюсти активной иммунизации стафилококковым анатоксином.

Осложнения и их лечение. К числу наиболее частых осложнений, встречающихся у больных с переломами нижней челюсти, относятся: 1) развитие инфекционно-воспалительного процесса в виде нагноения околочелюстных тканей, остеомиелита, актиномикоза; 2) замедленная консолидация с формированием ложного сустава; 3) сращение отломков в неправильном положении, сопровождающееся нарушением прикуса и ослаблением жевательной функции; 4) развитие фиброзного или костного анкилоза височно-нижнечелюстного сустава с ограничением подвижности нижней челюсти.

Вопрос о профилактике перечисленных осложнений рассмотрен выше. Остановимся на принципах их лечения.

При формировании абсцесса или флегмоны в околочелюстных тканях необходимо дренировать инфекционный очаг. Оперативный доступ к инфекционному очагу осуществляют с учетом его локализации, как описано в разделе, посвященном лечению больных с одонтогенными флегмонами и абсцессами. Если зуб, явившийся проводником инфекции в область перелома, ранее не был удален, его удаляют. На следующий день после операции начинают местную физиотерапию—воздействие электрическим полем УВЧ, СВЧ. Аналогичную терапию осуществляют и у больных с травматическим остеомиелитом в период формирования околочелюстных флегмон и абсцессов. Для ограничения зоны распространения инфекционного процесса и уменьшения объема поражения костной ткани проводят целенаправленную антибактермальную терапию и иммунотерапию — пассивную иммунизацию введением антистафилококковой плазмы или антистафилококкового гамма-глобулина, активную иммунизацию введением стафилококкового анатоксина.

После стихания острых воспалительных явлений основная задача сводится к ускорению отторжения некротизированной костной ткани, к активации репаративной регенерации. Это достигается применением местной физиотерапии, общего ультрафиолетового облучения, витаминотерапии, неспецифической стимулирующей терапии (сыворотка Филатова, экстракт алоэ, ФИБС и т. д.). К 5—6-й неделе обычно завершается формирование костных секвестров, что подтверждается данными рентгенологического исследования. Это является показанием к оперативному вмешательству — секвестрэктомии. Если к этому времени наступила консолидация перелома, операция сводится к иссечению стенок свищевого хода, удалению свободно лежащих костных секвестров, выскабливанию грануляционной ткани. При отсутствии консолидации, особенно при наличии смещения отломков, после секвестрэктомии и репозиции отломков операцию следует завершить остеосинтезом с помощью накостной металлической пластинки на шурупах или металлополимерной конструкции.

Если после секвестрэктомии образуется значительный по протяженности дефект нижней челюсти с отсутствием контакта между отломками, возникает необходимость в пластическом возмещении утраченной части челюсти, т. е. в костной пластике. Операцию эту можно выполнить одномоментно с секвестрэктомией либо отложить ее до полной ликвидации воспалительных явлений в области перелома. Фиксацию фрагментов нижней челюсти в этих случаях осуществляют с помощью фиксирующих внеротовых аппаратов, а также компрессионных аппаратов.

Замедленная консолидация с формированием ложного сустава наблюдается при плохой и недостаточно продолжительной фиксации отломков, интерпозиции между ними мягких тканей, развитии травматического остеомиелита и у лиц преклонного возраста с низкой репаративной активностью. Точная репозиция, надежная фиксация отломков и проведение мероприятий по активации репаративной регенерации в большинстве случаев оказываются достаточными для профилактики этого осложнения. При формирующемся ложном суставе хороший эффект дает компрессионный остеосинтез с использованием наружных аппаратов либо погружных конструкций. При сформировавшемся ложном суставе лечение оперативное: удаление фиброзной ткани, заполняющей пространство между отломками, освежение концов отломков, устойчивая фиксация их в правильном положении с помощью накостных металлических пластинок или конструкции из быстротвердеющей пластмассы. Если после скусывания концов отломков выявляется дефект костной ткани с нарушением непрерывности челюсти протяженностью более 0,5—1 см, показано возмещение его костным ауто- или аллотрансплантатом.

При неправильно сросшихся переломах, вызывающих нарушение прикуса, производят остеотомию в области бывшего перелома и после репозиции отломков осуществляют остеосинтез.

Ограничение подвижности нижней челюсти в результате анкилоза височно-нижнечелюстного сустава или образования вне-суставных рубцов встречается при внутрисуставных переломах и переломах ветви нижней челюсти, сочетающихся с переломом скуловой дуги, скуловой кости, верхней челюсти, ранами в околоушно-жевательной области. Профилактика таких осложнений сводится к своевременному применению лечебной физкультуры. Проводится механотерапия. При отсутствии эффекта показано оперативное лечение (рассечение рубцов, остеотомия).

Актиномикоз иногда развивается у больных травматическим остеомиелитом. Заболевание принимает затяжной, рецидивирующий характер.

Источник

Целью

лечения больных с переломами нижней

челюсти является создание условий для

сращения отломков в правильном положении

в возможно самые короткие сроки. При

этом проведенное лечение должно

обеспечить полное восстановление

функции нижней челюсти. Для выполнения

ранее сказанного врачу необходимо:

во-первых

– проведение репозиции и фиксации

отломков челюстей на период консолидации

отломков (включает удаление зуба из

линии перелома и первичную хирургическую

обработку раны); во-вторых

– создание наиболее благоприятных

условий для течения репаративной

регенерации в костной ткани; в-третьих

– профилактика развития

гнойно-воспалительных осложнений в

костной ткани и окружающих мягких

тканях.

Прежде

чем рассмотреть методы иммобилизации

отломков при переломах нижней челюсти,

хочу высказать свое мнение по отношению

к зубу, который находится в щели перелома.

Могут быть самые разнообразные

варианты расположения зубов по отношению

к щели перелома (рис. 17.4.1).

Подлежат

удалению:

• переломанные

корни и зубы или полностью вывихнутые

из лунки зубы;

• периодонтитные

зубы с периапикальными хроническими

воспалительными очагами;

• зубы

с явлениями пародонтита или пародонтоза

средней и тяжелой степени течения;

• если

обнаженный корень находится в щели

перелома или ретенированный зуб, мешающий

плотному (правильному) сопоставлению

фрагментов челюсти (зуб, вклинившийся

в щель перелома);

• зубы,

неподдающиеся консервативному лечению

и поддерживающие воспалительные

явления.

В

дальнейшем проводится первичная

хирургическая обработка раны т.е.

отграничивают костную рану от полости

рта. Таким

образом превращают открытый перелом в

закрытый.

На

слизистую оболочку накладывают швы из

хромированного кетгута. Лунку стараются

ушить наглухо, чтобы меньше была

вероятность инфицирования кровяного

сгустка и развития гнойно-воспалительных

осложнений.

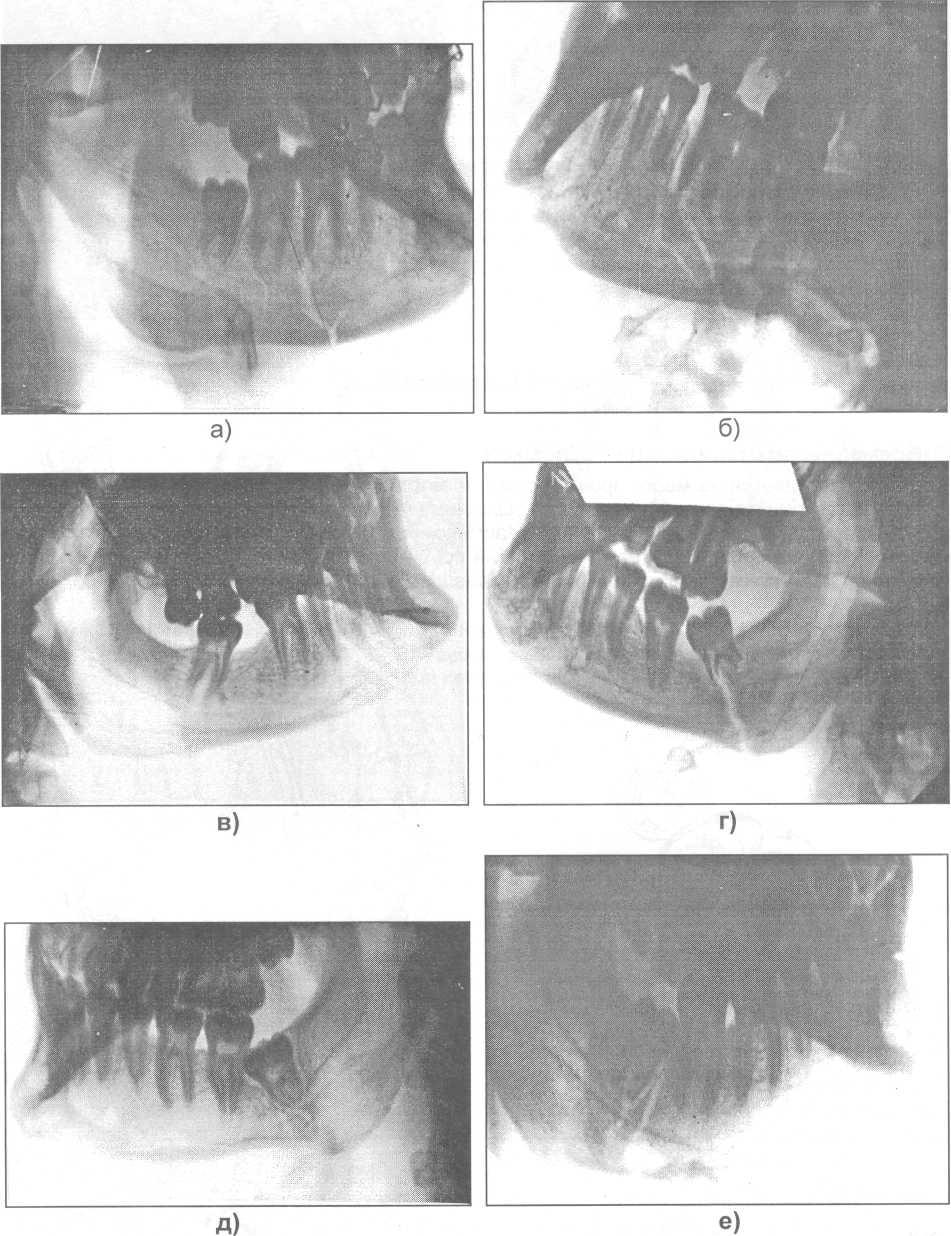

Рис.

17.4.1. Возможные

варианты расположения зубов по отношению

к щели перелома

нижней

челюсти (поданным рентгенограмм): а, б)

в области тела челюсти; в) в ментальном

отделе; г, д, е, ж, з) в области угла

челюсти.

Рис.

17.4.1. (продолжение).

♦ Временная

иммобилизация отломков

Осуществляется

на месте происшествия, в автомобиле

скорой помощи, в любом неспециализированном

медицинском учреждении средними

медицинскими работниками или врачами,

а также может быть выполнена в порядке

взаимопомощи. Проводится временная

иммобилизация отломков нижней челюсти

на минимальный срок (желательно не

более, чем на несколько часов, иногда

до суток) до поступления пострадавшего

в специализированное лечебное учреждение.

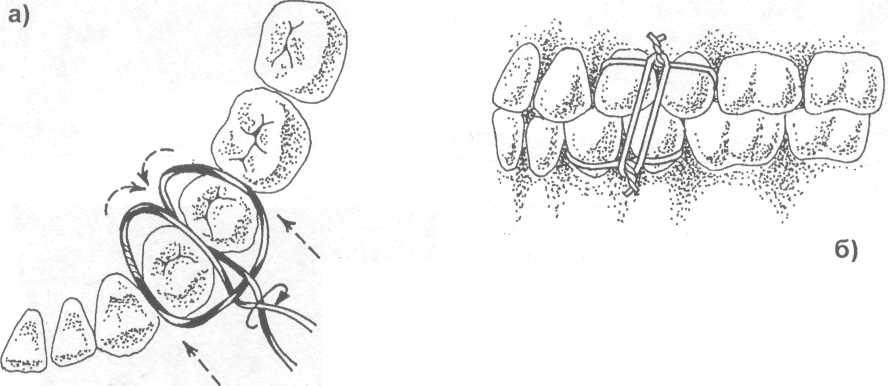

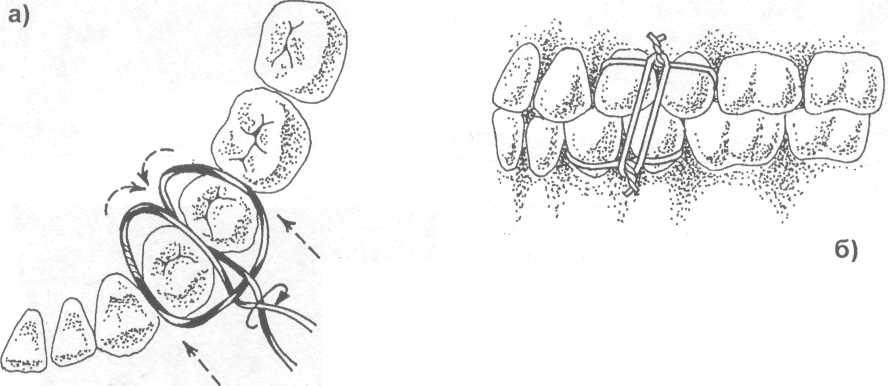

Рис.

17.4.2. Межчелюстное

лигатурное связывание зу-бов проволокой:

а)наложение

лигатуры; б, в) межче-люстное связывание.

Основная

цель временной иммобилизации – прижатие

нижней челюсти к верхней с помощью

различных повязок или приспособлений.

К

временной (транспортной)

• круговая

бинтовая теменно-подбородочная повязка;

• стандартная

транспортная повязка (состоит из жесткой

шины – пращи Энтина);

• мягкая

подбородочная праща Померанцевой –

Урбанской;

• межчелюстное

лигатурное связывание зубов проволокой

(рис. 17.4.2).

♦ Постоянная

иммобилизация отломков

Для

иммобилизации отломков нижней челюсти

используются консервативные

(ортопедические)

и хирургические

(оперативные)

методы.

Чаще

всего для постоянной фиксации отломков

нижней челюсти при ее переломе применяются

назубные

проволочные шины (консервативный

метод иммобилизации).

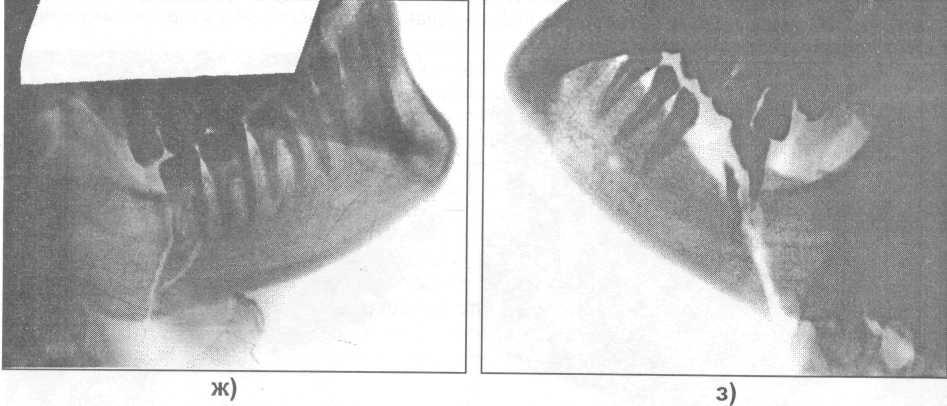

Во

время первой мировой войны для лечения

раненых с челюстно – лицевыми повреждениями

С.С.

Тигерштедтом (зубным

врачом русской армии) в 1915 г были

предложены назубные

алюминиевые шины,

которые

используются по настоящее время в виде

гладкой

шины -скобы, шины с распоркой (распорочным

изгибом) и двучелюстных

шин с зацепными петлями и межчелюстной

тягой (рис.

17.4.3).

Рис.

17.4.3. Варианты

назубных алюминиевых шин, предложенных

С.С. Тигерштедтом (1915):

а)

гладкая шина – скоба; б) шина с распоркой

(распорочным изгибом);

в)

двучелюстные шины с зацепными петлями

и межчелюстной резиновой тягой.

Рис.

17.4.4.

Внешний вид гладкой шины, наложен-ной

на нижнюю челюсть при переломе между

боко-вым резцом и клыком.

Рис.

17.4.5.

Внешний вид в полости рта двучелюст-ной

алюминиевой шины с зацепными петлями

и межчелюстной резиновой тягой.

Гладкая

шина – скоба используется

при линейных переломах нижней челюсти,

расположенных в пределах зубного

ряда (от центральных резцов до премоляров),

при переломах альвеолярного отростка

верхней и нижней челюстей (на неповрежденном

участке челюсти должно быть не менее

3-х устойчивых зубов с каждой стороны),

при переломах и вывихах зубов.

Техника

изготовления шины следующая:

из отожжённой алюминиевой проволоки

толщиной 1,8-2 мм, при помощи крампонных

щипцов, по зубной дуге изгибают шину

(рис. 17.4.4) проводят лигатуры (из

бронзо-алюминиевой проволоки) в межзубные

промежутки, охватывая каждый зуб с

язычной или небной стороны и отгибают

медиальный конец проволоки вверх, адистальный

вниз (чтобы дифференцировать медиальные

концы лигатур, расположенных между

центральными резцами, которые обе

загнуты кверху, нужно один конец проволоки

с левой или правой стороны всегда

загибать вниз); после того, как шина

уложена на зубной ряд, концы проволочных

лигатур скручивают между собой (медиальный

конец с дистальным), обрезают скрученные

лигатуры, оставляя свободный конец

длиной до 5 мм и подгибают их в межзубной

промежуток в медиальную сторону (по

направлению к средней линии).

Шина

с распоркой (рис.

17.4.3-6) изготавливают в тех же случаях,

что и гладкую шину. Показанием для ее

изготовления является отсутствие одного

или нескольких зубов в месте перелома

или при имеющемся дефекте костной ткани.

Распорочный

изгиб располагается всегда только

в участке перелома челюсти. Края

распорочного изгиба упираются в соседние

зубы (во избежание смещения отломков),

а глубина его должна соответствовать

ширине боковой поверхности зуба,

расположенного по краю дефекта.

Шина

с зацепными петлями (рис.

17.4.5) накладывается на обе челюсти.

Показанием

для

ее изготовления являются переломы

нижней челюсти в пределах зубного ряда

или за его пределами как без смещения

отломков, так и с их смещением, а также

при переломах верхней челюсти (в последнем

случае обязательно дополнительно

накладывается теменно-подбородочная

повязка или стандартная подбородочная

праща и головная шапочка).

На

каждой алюминиевой шине делают по 5-6

зацепных крючков (петель), которые

располагают в области четных зубов

(второго, четвертого и шестого). Длина

петель около 3-4 мм и они находятся под

углом 35-40° к оси зуба. Шины укрепляют к

зубам ранее описанным способом (см.

технику изготовления шин). На шине,

укрепленной на верхней челюсти, петли

(крючки) направлены кверху, а на нижней

челюсти – вниз. На зацепные петли надевают

резиновые кольца (нарезают их из резиновой

трубки диаметром около 8 мм). Подтягивать

лигатурные проволоки нужно каждые 2-3

дня, а также каждые 5-6 дней (или по мере

необходимости) требуется менять резиновую

тягу.

Проволочные

алюминиевые шины в настоящее время

наиболее широко используются из-за их

доступности и простоты изготовления.

Нужно стремиться, чтобы контуры назубной

шины максимально соответствовали

изгибам зубной дуги. Но наряду с

достоинствами гнутых проволочных

шин имеются ряд их недостатков:

травмирование слизистой оболочки губ

и щек зацепными крючками (петлями);

вследствие окисления шин и засорения

их остатками пищи возникают сложности

с гигиеническим содержанием полости

рта; необходимость индивидуального

изготовления; при глубоком прикусе

мешают правильному смыканию зубных

рядов; наличие дополнительных

ретенционных пунктов; прорезывание

мягких тканей лигатурами; появление

гальванических токов и др.

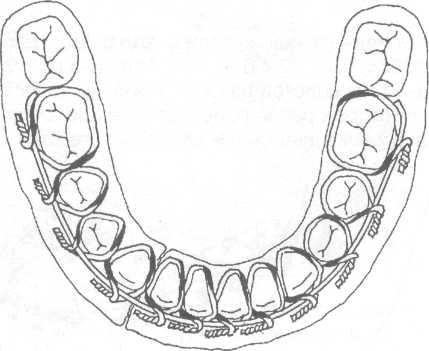

С тандартные

тандартные

назубные ленточные шины из

нержавеющей стали с готовыми зацепными

петлями были предложены B.C.

Васильевым в 1967 г. (рис. 17.4.6-17.4.7). Толщина

шин 0,38-0,5 мм. Фиксация шин к зубам

проводится лигатурной проволокой ранее

описанным способом. Стандартные назубные

ленточные шины лишены некоторых ранее

перечисленных недостатков и находят

широкое применение. Показания к

использованию ленточных шин такие же

как к проволочным.

Рис.

17.4.6.

Внешний вид шин Васильева.

Рис.

17.4.7.Фиксация

шины Васильева к зубам при переломе

нижней челюсти.

Горобец

Е.В. и Коваленко В.В. (1997) доказали, что

назубные алюминиевые шины вызывают

возникновение в полости рта больных

гальванических токов, выраженность

которых в 8-10 раз превышает таковую у

пострадавших, которым накладывались

назубные ленточные шины из нержавеющей

стали (шины Васильева). Это указывает

на преимущества последних перед шинами

Тигерштедта.

Менее

часто используются назубные

шины из быстротвердеющей пластмассы.

В.К.

Пелипась в 1969 г. предложил такую шину.

Техника наложения следующая: капроновой

нитью к отдельным зубам привязывают

стальные крючки, а затем быстротвердеющую

пластмассу укладывают на зубной ряд

с вестибулярной стороны, прикрывая

основание прикрепленных к зубам крючков.

К настоящему времени предложены и другие

шины из быстротвердеющей пластмассы

(М.Б. Швырков и др.).

Находит

применение компрессионно-сближающее

назубное шинирование с применением

сдвоенной полиамидной нити и стальной

проволоки по В.Г. Центило и соавт. (1997) и

шинирование с помощью быстротвердеющей

пластмассы по М.Б. Швыркову.

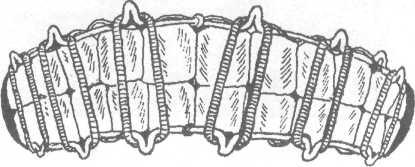

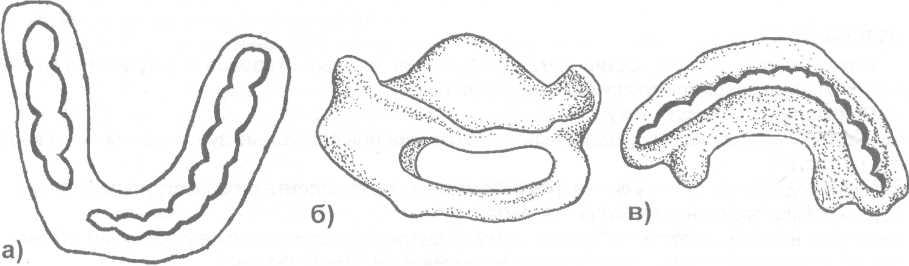

Рис.

17.4.8.Зубодесневые

и надесневые

шины:

а)

шина Вебера; б) шина Порта; в) шина

Ванкевич.

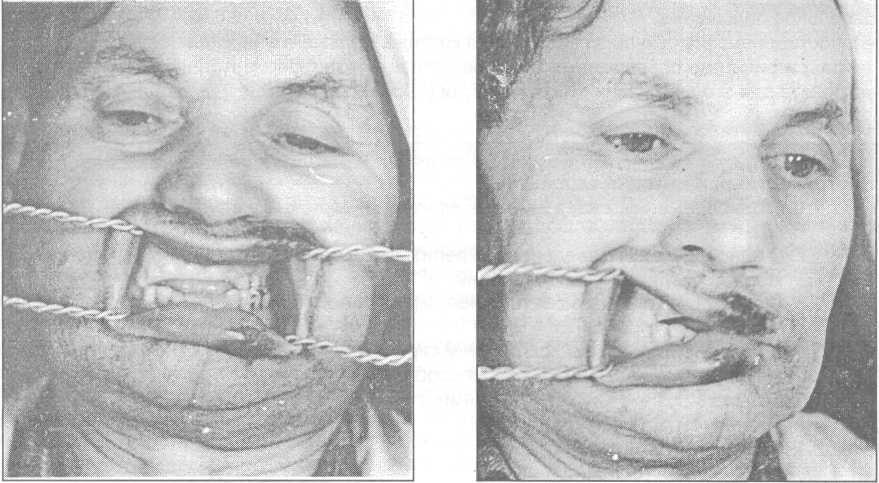

Рис.

17.4.9.Использование

съемных протезов больного в качестве

шины. Оба

протеза соединены в моноблок: а) лигатурной

проволокой; б) быстротвердеющей

пластмассой.

При

недостаточном количестве зубов на

нижней челюсти или их отсутствии

изготавливают (в лабораторных условиях)

зубодесневые

и надесневые шины.

Наиболее

часто применяется шина

Вебера. Пластмассовая

шина охватывает зубы, плотно прилежит

к десневому краю альвеолярного

отростка и опирается на последний.

Жевательные поверхности и режущие края

зубов шиной не перекрываются.

Показанием для ее использования являются

переломы, проходящие в пределах

зубного ряда и на каждом фрагменте

челюсти имеется по несколько устойчивых

зубов (рис 17.4.8-а).

Шина

Порта (надесневая

шина) применяется при переломе нижней

челюсти у больных с беззубыми челюстями.

Состоит из базисных пластинок на

альвеолярный отросток верхней и нижней

челюстей, которые скрепляются в единый

блок, а

в

переднем отделе этой шины имеется

отверстие для приема пищи (рис. 17.4.8-6).

Используя шину Порта для прочной фиксации

отломков нижней челюсти необходимо

наложить теменно- подбородочную повязку

или стандартную подбородочную пращу

и головную шапочку.

Шину

Ванкевич необходимо

применять у больных с переломом нижней

челюсти с дефектом костной ткани и

отсутствии зубов на отломках. Шина

фиксируется на зубах верхней челюсти,

а боковые крылья – пилоты (отростки)

опущены вниз и упираются во внутренние

поверхности поломанных фрагментов,

что удерживает их в правильном положении

(рис.17.4.8-в). Основой для шины Ванкевич

является пластмассовый нёбный базис,

а для шины Ванкевич – Степанова –

стальная дуга.

В

качестве шины можно использовать съемные

протезы больного (рис. 17.4.9). Протезы

верхней и нижней челюстей соединяют

между собой при помощи лигатурной

проволоки или быстротвердеющей

пластмассы.

♦Остеосинтез

Остеосинтез

–

хирургический метод соединения костных

отломков и устранения их подвижности

с помощью фиксирующих приспособлений.

Показания

к остеосинтезу:

• недостаточное

количество зубов для наложения шин или

отсутствие зубов на нижней и верхней

челюстях;

• наличие

подвижных зубов у больных с заболеваниями

пародонта, препятствую-щих использованию

консервативного метода лечения;

• переломы

нижней челюсти в области шейки мыщелкового

отростка с невправи-мым отломком,

при вывихе или подвывихе (неполном

вывихе) головки челюсти;

• интерпозиция

– внедрение тканей (мышцы, сухожилия,

костных осколков) между фрагментами

поломанной челюсти, препятствующая

репозиции и консолидации отломков;

• оскольчатые

переломы нижней челюсти, если костный

осколок не удается сопо-ставить в

правильное положение;

• несопоставляемые

в результате смещения костные фрагменты

нижней челюсти.

Классификацию

современных

методов остеосинтеза фрагментов нижней

челюсти с учетом устройств для его

реализации Ю.Д. Гершуни (1986) представил

в следующем виде

Источник