Кровопотеря при переломах конечностей

Клиника перелома кости. Диагностика

Боль и припухлость — наиболее типичные проявления перелома. Обычно эти симптомы локализованы в месте перелома, но при сопутствующем обширном повреждении мягких тканей могут оказаться более генерализованными или диффузными.

Может отмечаться потеря нормальной функции, но у большинства больных с неполным переломом (стрессовый перелом) функциональные нарушения могут быть минимальными. Если концы сломанной кости соприкасаются неплотно, обычно обнаруживаются патологическая подвижность и крепитация. Тем не менее искать этого не следует, поскольку увеличивается вероятность дальнейшего повреждения мягких тканей.

Больные с грубой деформацией или крепитацией должны быть немедленно шинированы до транспортировки или снятия рентгенограмм. Следует искать локальную припухлость кости. Неполные переломы могут быть предположительно диагностированы или заподозрены на основании припухлости кости, хотя перелом может и не обнаруживаться на рентгенограмме в течение 10—14 дней.

Для выявления сопутствующих переломов рентгенографию проводят с захватом двух смежных суставов выше и ниже места перелома. Обследование больного с переломом не будет полным, если не исследовано состояние сосудисто-нервного пучка.

При постановке диагноза и лечении переломов следует помнить:

1. Если поврежден сустав, всегда подозревают костно-хрящевой перелом.

2. Сесамовидные кости ошибочно принимают за фрагменты сломанной кости. Для первых характерна гладкая граница. В случае сомнений делают сравнительные снимки.

3. Повреждения эпифиза путают с разрывом связок у ребенка. Помните, что эпифиз — самое слабое место, наиболее подверженное повреждению, если избыточная сила действует в плоскости, перпендикулярной суставу, что особенно характерно для коленного сустава.

Типичное осложнение перелома — кровотечение. Объем кровопотери часто не оценивают. Ниже показан объем кровопотери при наиболее часто встречающихся переломах. У больного с множественными переломами может быть шок от потери крови. Особенно это характерно для людей пожилых, сосуды которых менее способны суживаться, чтобы поддерживать давление. При переломах таза потеря крови настолько велика, что больной может быть полностью обескровлен.

Средний объем кровопотери при закрытых переломах:

– Лучевая и локтевая кости 150—250 мл

– Плечевая кость 250 мл

– Тазовые кости 1500—3000 мл

– Бедренная кость 1000 мл

– Большеберцовая и малоберцовая кости 500 мл

– Также рекомендуем “Первая помощи при переломе кости. Экстренное шинирование”

Оглавление темы “Переломы костей”:

- Классификация переломов костей. Вывих, подвывих и диастаз суставов

- Биомеханика перелома и его заживление. Фазы

- Клиника переломов костей. Диагностика

- Первая помощи при переломе кости. Экстренное шинирование

- Выбор метода лечения перелома кости. Показания к операции

- Гипсовый метод лечения перелома кости. Методика и контроль

- Обезболивание переломов. Блокада по Виру

- Лечение открытого перелома кости. Правила

- Лечение патологического и огнестрельного перелома кости. Правила

- Переломы костей у детей. Особенности лечения

Источник

- Введение

- Переломы

- Причины, виды, природа, симптомы

- Первая помощь при переломе

- Перелом черепа и травмы мозгa

- Перелом позвоночника

- Перелом костей таза

- Кровотечения

- Виды кровотечений

- Первая помощь при кровотечениях

- Травматический шок

- Виды травматического шока

- Первая помощь при травматическом шoке

- Заключение

- Список использованной литературы

I. Введение

Эту тему для своего реферата я

выбрал не случайно. Дело в том, что

в нашей повседневной жизни нас

подстерегает масса опасностей как

техногенного и природного характера.

Но в большинстве случаев, мы имеем дело

не столько с травмами производственного

характера, сколько бытового. Наиболее

распространненые виды бытовых травм

– это кровотечения различной степени

тяжести и переломы различной степени

тяжести. Такой вывод я сделал исходя из

собственного опыта.

Поэтому, каждый гражданин должен

уметь оказать адекватную первую

медицинскую помощь до прибытия квалифицированного

врача. Опасности, исходящие от этих

травм, могут быть различной степени.

Вплоть до непосредственной угрозы

жизни вследствие потери крови или болевого

шока. Для оказания адекватной помощи

надо обязательно знать не только саму

методику оказания первой помощи, но и

природу травмы. Поскольку именно знание

природы травмы позволяет правильно диагностировать

последнюю. А правильная диагностика –

это наиболее важный момент в лечении

любой болезни (и не только оказани первой

помощи). Прежде чем начать что-то лечить,

мы должны знать что мы лечим, отчего исходит

болезнь, как лечить. Не умея правильно

диагностировать травму можно не только

не оказать помощь, но и серьезно навредить

пострадавшему. Это можно легко рассмотреть

на примере случаев, когда венозное кровотечение

принимается за артериальное. При артериальном

кровотечении накладывается жгут, который

при венозном кровотечении может оказать

«медвежью услугу». Чем отличается венозное

кровотечение от артериального, открытый

перелом от закрытого и призвана разъяснить

моя работа. Она состоит из нескольких

глав, имеющих сходную структуру. Описывается

природа травмы, а затем показывается

метод оказания первой помощи при той

или иной травме.

II. Переломы

Причины, природа, виды, симптомы.

Переломом называется нарушение целости

кости. Наступают вследствие определенного

механического воздействия на кость.

Переломы делятся на закрытые (без

повреждения кожи) и открытые, при которых

имеется повреждение кожи в зоне перелома.

Переломы бывают разнообразной формы:

поперечные, косые, спиральные,продольные.

Для перелома характерны :

резкая боль, усиливающаяся при

любом движении и нагрузке на конечность,

изменение положения и формы конечности,

нарушении ее функции (невозможность пользоваться

конечностью), появление отечности и кровоподтека

в зоне перелома, укорочение конечности,

патологическая (ненормальная) подвижность

кости.

Первая помощь при переломе конечности.

Основными мероприятиями первой помощи

при переломах костей являются:

1). создание неподвижности костей в области

перелома;

2). проведение мер, направленных на борьбу

с шоком или на его предупреждение;

3). организация быстрейшей доставки пострадавшего

в лечебное учреждение.

Быстрое создание неподвижности костей

в области перелома – иммобилизация уменьшает

боль и является главным моментом в предупреждении

шока.

Иммобилизация конечности достигается

наложением транспортных шин или шин из

подручного твердого материала. Наложение

шины нужно проводить непосредственно

на месте происшествия и только после

этого транспортировать больного.

При открытом переломе перед иммобилизацией

конечности необходимо наложить асептическую

(стерильную) повязку. При кровотечении

из раны должны быть применены способы

временной остановки кровотечения (давящая

повязка, наложение жгута и др. ).

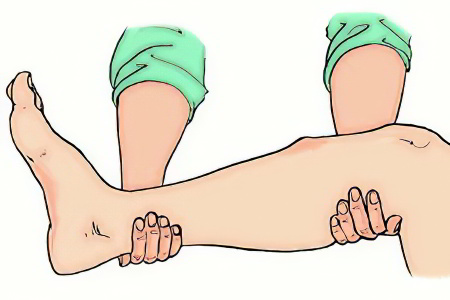

Иммобилизацию нижней конечности удобней

осуществлять с помощью транспортной

шины Дитерихса, верхне-лестничной шины

Крамера или пневматической шины. Если

транспортных шин нет, иммобилизацию ледует

проводить при помощи импровизированных

шин из любых подручных материалов.

При отсутствии подсобного материала

иммобилизацию следует провести путем

прибинтовывания поврежденной конечности

к здоровой части тела : верхней конечности

– к туловищу при помощи бинта или косынки,

нижней – к здоровой ноге.

При проведении транспортной иммобилизации

надо соблюдать следующие правила:

1).шины должны быть надежно закреплены

и хорошо фиксировать область перелома;

2).шину нельзя накладывать непосредственно

на обнаженную конечность, последнюю предварительно

надо обложить ватой или какой-нибудь

тканью;

3).создавая неподвижность в зоне перелома,

необходимо произвести фиксацию двух

суставов выше и ниже места перелома (например,

при переломе голени фиксируют голеностопный

и коленный сустав) в положении, удобном

для больного и для транспортировки;

4).при переломах бедра следует фиксировать

все суставы нижней конечности (коленный,

голеностопный тазобедренный).

Профилактика шока и других общих

явлений во многом обеспечивается

правильно произведенной фиксацией поврежденных

костей.

Переломы черепа и травмы мозгa.

Наибольшую опасность при ушибах

головы представляют повреждения

мозга. Выделяют повреждения мозга : сотрясение,

ушиб(контузия), и сдавливание.

Для травмы мозга характерны общемозговые

симптомы :

головокружение, головная боль, тошнота

и рвота.

Наиболее часто встречаются сотрясения

головного мозга. Основные симптомы : потеря

сознания (от нескольких минут до суток

и более) и ретроградная амнезия – пострадавший

не может вспомнить событий, которые предшествовали

травме. При ушибе и сдавливании мозга

появляются симптомы очагового поражения

: нарушения речи, чувствительности, движений

конечности, мимики и т. д.

Первая помощь при травмах черепа

и мозгa.

Первая помощь заключается в

создании покоя. Пострадавшему придают

горизонтальное положение. К голове

– пузырь со льдом или ткань, смоченную

холодной водой. Если пострадавший

без сознания, необходимо очистить полость

рта от слизи, рвотных масс, уложить его

в фиксированно-стабилизированное положение.

Транспортировку пострадавших с ранениями

головы, повреждениями костей черепа и

головного мозга следует осуществлять

на носилках в положении лежа на спине.

Перед транспортировкой пострадавших

с повреждением челюстей следует произвести

иммобилизацию челюстей : при переломах

нижней челюсти – путем наложения пращевидной

повязки, при переломах верхней – введением

между челюстями полоски фанеры или линейки

и фиксацией ее к голове.

Перелом позвоночника.

Перелом позвоночника – чрезвычайно

тяжелая травма. Признаком ее является

сильнейшая боль в спине при малейшем

движении.

Категорически запрещается пострадавшего

с подозрением на перелом позвоночника

сажать, ставить на ноги. Создать покой,

уложив его на ровную твердую поверхность

– деревянный щит, доски. Эти же предметы

используют для транспортной иммобилизации.

При отсутствии доски и бессознательном

состоянии пострадавшего транспортировка

наименее опасна на носилках в положении

лежа на животе.

Перелом костей таза.

Перелом костей таза – одна из наиболее

тяжелых костных травм, часто

сопровождается повреждением внутренних

органов и тяжелым шоком.

Первая помощь при переломе костей

таза.

Больного следует уложить на

ровную твердую поверхность, ноги согнуть

в коленных и тазобедренных суставах,

бедра несколько развести в стороны

(положение лягушки), под колени положить

тугой валик из подушки, одеяла, пальто,

сена и т. д. высотой 25-30 см.

III. Кровотечения

Переломы нередко сопровождаются

кровотечениями и травматическим шоком,

что делает их еще более неприятными

и опасными для жизни пострадавшего.

Первая

медицинская помощь при кровотечениях

и травматическом шоке.

ВИДЫ КРОВОТЕЧЕНИЙ.

Различают артериальное, венозное, капиллярное

и паренхиматозное кровотечение.

Артериальное

кровотечение – кровотечение из поврежденных

артерий. Изливающаяся кровь ярко-красного

цвета, выбрасывается сильной пульсирующей

струей.

Венозное

кровотечение возникает при повреждении

вен. Давление в венах значительно ниже,

чем в артериях, поэтому кровь вытекает

медленно, равномерной и неравномерной

струей. Кровь при таком кровотечении

темно-вишневого цвета.

Капиллярное

кровотечение возникает при повреждении

мельчайших кровеносных сосудов – капилляров.

Печень,

селезенка, почки и другие паренхиматозные

органы имеют очень развитую сеть артериальных,

венозных сосудов и капилляров.

Различают

кровотечения наружные и внутренние.

Наружные кровотечения характеризуются

поступлением крови непосредственно на

поверхность тела через рану кожи. При

внутренних кровотечениях кровь поступает

в какую-нибудь полость.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ КРОВОТЕЧЕНИЯХ.

К способам временной остановки

кровотечения относятся:

- придание поврежденной части тела возвышенного положения по отношению к туловищу;

- прижатие кровоточащего сосуда в месте повреждения при помощи давящей повязки;

- прижатие артерии на протяжении;

- остановка кровотечения фиксированием конечности в положении максимального сгибания или разгибания в суставе;

- круговое сдавливание конечности жгутом;

- остановка кровотечения наложением зажима на кровоточащий сосуд в ране.

Капиллярное кровотечение легко останавливается

наложением обычной повязки на рану.

При венозном кровотечении надежная

временная остановка кровотечения осуществляется

наложением давящей повязки. Артериальное

кровотечение из небольшой артерии можно

с успехом остановить при помощи давящей

повязки. Для экстренной остановки артериального

кровотечения широко применяется способ

прижатия артерий на протяжении. Прижать

артерию можно большим пальцем, ладонью,

кулаком. Прижатие артерий фиксацией конечности

в определенном положении применяют во

время транспортировки больного в стационар.

Надежно останавливает кровотечение из

артерий тугое круговое перетягивание

конечности, обеспечивающее пережатие

всех сосудов выше места ранения. Наиболее

легко это выполняется с помощью специального

резинового жгута. Наложение жгута показано

лишь при сильном кровотечении из артерий

конечности. Для предупреждения защемления

кожи под жгут подкладывают полотенце,

одежду раненого и т. д. Конечность несколько

поднимают вверх, жгут подводят под конечность,

растягивают и несколько раз обертывают

вокруг конечности до прекращения кровотечения.

Туры жгута должны ложиться рядом друг

с другом, не ущемляя кожи. Наиболее тугим

должен быть первый тур, второй накладывают

с меньшим натяжением, а остальные – с минимальным.

Концы жгута фиксируют при помощи цепочки

и крючка поверх всех туров. Ткани должны

сдавливаться лишь до остановки кровотечения.

При правильно наложенном жгуте артериальное

кровотечение немедленно прекращается,

конечность бледнеет, пульсация сосудов

ниже наложенного жгута прекращается.

Жгут на конечности накладывается

не более чем на 1.5-2 ч. Если окончательная

остановка кровотечения по каким-либо

причинам затягивается, то необходимо

на 15-20 мин жгут снять (артериальное кровотечение

в этот период предупреждают пальцевым

прижатием артерии) и наложить вновь

несколько выше или ниже.

АРТЕРИЯ ПЕРЕЖИМАЕТСЯ В МЕСТЕ В Ы Ш

Е РАНЫ.

При отсутствии специального жгута круговое

перетягивание конечности может быть

осуществлено резиновой трубкой, ремнем,

платком, куском материи. Необходимо

помнить, что грубые жесткие предметы

могут легко вызвать повреждение нервов.

ОСТРОЕ МАЛОКРОВИЕ. Развивается

при значительной потере крови. Одномоментная

потеря крови (2-2.5 л) является смертельной.

Потеря 1-1.5 л крови очень опасна и проявляется

развитием тяжелой картины острого малокровия,

выражающегося нарушением кровообращения

и развитием кислородного голодания. Больной

жалуется на нарастающую слабость, головокружение,

шум в ушах, потемнение и мелькание мушек

в глазах, жажду, тошноту, рвоту. Кожные

покровы и видимые слизистые оболочки

становятся бледными, черты лица заостряются.

Больной заторможен, иногда, наоборот,

возбужден, дыхание частое, пульс слабого

наполнения или совсем не определяется,

артериальное давление низкое. В дальнейшем

в результате потери крови может наблюдаться

потеря сознания, обусловленная обескровливанием

мозга, исчезает пульс, не определятся

давление, появляются судороги. Если экстренно

не принять соответствующих мер, наступает

смерть.

Пострадавшего следует уложить на

ровную поверхность для предупреждения

анемизации головного мозга. При значительной

кровопотере, вызвавшей обморок, шок, больного

(раненого) укладывают в положение, при

котором голова находится ниже туловища.

Группы крови.

В крови могут находиться различные

белки (агглютиногены и агглютиннины),

комбинацией (наличием или отсутствием)

которых и образуются четыре группы крови.

Каждой группе дано условное обозначение: 0 (I), A (II), B (III), AB (IV).

IV. Травматический шок

Наиболее часто шок возникает в результате

тяжелых обширных повреждений, сопровождающихся

кровопотерей. Предрасполагающими моментами

к развитию травматического шока являются

нервное и физическое переутомление, охлаждения,

радиационные поражения. Травматический

шок может возникнуть при повреждениях,

не сопровождающихся большим кровотечением,

особенно если травмированы наиболее

чувствительные, так называемые рефлексогенные

зоны (грудная полость, череп, брюшная

полость, промежность).

В течении травматического шока выделяют

две фазы.

Первая фаза эректильная – возникает

в момент травмы, резкое возбуждение

нервной системы. Вторая фаза – торпидная

(фаза торможения), угнетение деятельности

нервной системы, сердца, легких, печени,

почек. Вторая фаза шока подразделяется

на четыре степени :

Источник

Содержание:

- Основы доврачебной помощи

- Первая помощь при переломе плеча и предплечья

- Первая помощь при переломе бедра, голени и костей таза

- Первая помощь при переломе ноги

- Первая помощь при переломе ребер

- Первая помощь при переломе челюсти

- Первая помощь при переломе позвоночника

В случае перелома главной задачей является обеспечение абсолютной иммобилизации поврежденной конечности или участка. Любое перемещение поломанной кости может спровоцировать болевой шок, потерю сознания и повреждение тех тканей, которые находятся в непосредственной близости.

Основы доврачебной помощи

Обездвиживание достигается при помощи наложения медицинских шин или тех, которые сделаны из материалов, имеющихся под рукой. В качестве подобных средств допустимо использовать что-либо прямое и прочное, как, например, палка, трость или лыжи. Также для этого подойдут небольшие доски или фанера.

Шины следует накладывать не только на наружную, но и на внутреннюю плоскость поврежденной конечности. Важно, чтобы они обеспечивали полную иммобилизацию двух суставов, которые прилегают к области перелома.

В случае наложения шин на голую поверхность их следует:

обложить при помощи ваты или других мягких материалов;

закрепить, используя бинт, полотенце, тонкий шарф или ремень. Они не должны болтаться, важно прикрепить их очень крепко и надежно.

Тем, кто столкнулся с открытым переломом в первую очередь при помощи жгута необходимо остановить кровотечение, после чего к ране прикладывают повязку. Обязательной является не только дезинфекция раны при помощи йода, зеленки и даже спирта, но также и наложение давящей повязки или жгута. Это даст возможность избежать потери крови, последствия которой могут быть не менее серьезными, чем в результате открытого перелома.

Затем пострадавшему необходимо принять обезболивающий препарат (анальгин, темпалгин) и обеспечить обездвиженность конечности или участка тела. Если же при беглом осмотре невозможно отличить вывихи или ушибы от переломов костей, тогда помощь следует оказывать так же, как и при переломе.

Неправильно будет предпринимать самостоятельные попытки по исправлению положения кости, которая подверглась повреждению. Тем более запрещается вправлять в само ранение торчащие обломки костей. Только профессионалы знают, как сделать это правильно и с минимальным вредом для пострадавшего.

Первая помощь при переломе плеча и предплечья

Если повреждены кости предплечья, значит, конечность в локтевом суставе следует согнуть под углом в 90 °C и прижать ладонью к туловищу. Шину необходимо взять такой протяженности, чтобы любой из её концов обхватывал пальцы руки, а следующий достигал локтевого сустава. В представленном положении шину нужно закрепить с помощью бинта, а конечность подвесить либо на самодельной повязке.

При переломе плечевой кости область предплечья нужно будет согнуть также под углом в 90 °C в локтевом суставе.

К поврежденной кости плеча прикладывают две шины:

первую с наружной плоскости плеча;

вторую – от впадины подмышкой до сустава в области локтя.

После этого каждую из шин сначала по отдельности прибинтовывают к плечу, а затем соединяют вместе. Согнутое таким образом предплечье следует подвесить на широкий ремень или косынку. Если же специальная шина или другие аналогичные средства отсутствуют, тогда согнутую в области локтя конечность рекомендуется подвесить на косынке или ремне и только после этого прибинтовать к туловищу.

Человека перевозят строго в сидячем положении таким образом, чтобы не было никакого воздействия на конечность. Это же актуально для перелома ключицы и лопатки. Так, если сломана ключица, то во впадину подмышкой с той стороны, которая травмирована, следует подложить ком ваты. Далее плечо крепко прибинтовывают к туловищу. Если же говорить о предплечье, то его правильнее всего будет подвесить на одной косынке, с помощью привязывают конечность также к туловищу

Узнайте больше: Что делать при переломе плечевой кости?

Первая помощь при переломе бедра, голени и костей таза

Чтобы наложить повязку из шин в случае перелома бедра нужно располагать не менее чем двумя большими шинами. Первую из них прикладывают к наружной плоскости ноги, при этом один из её концов должен быть расположен под мышкой. Второй же – слегка выступать за область стопы. Важно, чтобы вторую шину наложили строго по внутренней плоскости ноги так, чтобы один её конец доходил до промежности, другой же выступал за саму стопу. В подобном положении шины нужно прибинтовать к туловищу.

Когда специальные шины или аналогичные средства отсутствуют, травмированную конечность нужно прибинтовать к не поврежденной ноге. В случае перелома голени первую доврачебную помощь оказывают таким же образом, как и при получении травмы бедра.

Для переломов костей таза характерно то, что при этом повреждаются внутренние органы, а потому вероятны кровотечения и шок. Следует придать костям таза пострадавшего такое положение, при котором будет формироваться минимум болезненных ощущений.

Чаще всего это:

в горизонтальном положении на спине с валиком под ногами;

бедра должны быть немного разведены в разные стороны.

Валик может быть сделан из подушки, верхней или теплой одежды, а также любого другого достаточно мягкого материала. Перевозка пострадавшего осуществляется лишь на твердом щитке или доске. Правильнее всего будет перед этим провести различные противошоковые мероприятия, например, снятие болей или остановку кровотечения.

Узнайте больше: Что делать при переломе шейки бедра?

Первая помощь при переломе ноги

Одним из наиболее часто встречающихся типов перелома является именно травма ноги. Первая доврачебная помощь заключается в том, что травмированную конечность необходимо привязать к неповрежденной ноге. Желательно в лежачем положении, чтобы минимизировать движение. При этом обязательно должны быть задействованы области не только выше, но и ниже повреждения.

Либо, если транспортировка пострадавшего в положении лежа оказывается невозможной, накладывают такую шину, которая накрывает два или больше суставов конечности. Главная шина должна быть наложена на задней плоскости ноги. Это поможет свести к минимуму сгибания суставов.

Узнайте больше: Что делать при переломе ноги?

Первая помощь при переломе ребер

В случае перелома ребер или ребра на грудную клетку необходимо наложить тугую повязку, опоясывающую её по кругу. Важно помнить, что основная задача в случае перелома заключается в том, чтобы иммобилизовать травмированные кости. С ребрами это сделать труднее всего, потому что они естественным образом двигаются во время дыхания. Именно поэтому наложение на грудную клетку давящей повязки обязательно.

За счет этого пострадавший будет дышать исключительно при помощи мышц живота и не будет испытывать серьезных болезненных ощущений. Если отсутствует требуемое количество бинтов, значит, грудную клетку не менее плотно оборачивают, используя простыню, полотенце, шарф или другие большие куски плотной ткани.

Важно не позволять пострадавшему принимать горизонтальное положение, потому что острые обломки ребер могут надавливать на внутренние органы, вызывая их разрыв или кровотечения. Перевозить человека с поломанными ребрами необходимо также в сидячем положении.

Узнайте больше: Что делать при переломе ребер?

Первая помощь при переломе челюсти

Повреждение челюстей становится возможным, чаще всего, по итогу прямой травмы, то есть удара или падения. Впрочем, иногда это может быть и скользящий удар. Учитывая серьезную силу удара, который повлек за собой перелом челюсти, специалисты предполагают также и формирование сотрясения головного мозга.

Первая доврачебная помощь при переломе челюсти заключается в:

прикрытии рта;

обезболивании при помощи анальгетиков;

приостановке кровотечения, если оно есть;

фиксации челюсти при помощи повязки.

Рекомендуется также зафиксировать язык таким образом, чтобы он не затруднял дыхание. Временное фиксирование обеих челюстей подразумевает подвязывание их в плотно сомкнутом виде с использованием шарфа, платка или бинта. Если же пострадавший потерял сознание, то правильнее всего будет положить его либо набок, либо, что ещё лучше лицом вниз.

Узнайте больше: Что делать при переломе челюсти?

Первая помощь при переломе позвоночника

Самым сложным и опасным является перелом позвоночника, он нуждается в наиболее аккуратной первой доврачебной помощи. Специалисты выделяют пять групп переломов. К ним относятся: единичные и множественные, с повреждением спинного мозга или без него, с получением травмы нервных окончаний и дисков между позвонками или же без них. Также переломы могут быть стабильными и нестабильными и, наконец, встречаются повреждения тела, отростков или дуг любого из позвонков.

Безусловно, необходимо грамотно «считывать» симптомы травмы, чтобы отличить её , например, от перелома ребра. Это поможет оказать правильную и своевременную помощь.

К признакам перелома позвоночника относятся:

значительная болезненность в области получения травмы. В некоторых случаях она может привести даже к обмороку. Исключением следует считать те случаи, когда человек столкнулся с тяжелыми хроническими заболеваниями. К ним относится остеопороз или онкология, при которых болевой синдром немного более слабый;

формирование слабости или даже паралича в области тех конечностей, которые располагаются на одном уровне с травмой. Подобное наблюдается при получении травмы нервных волокон или в случае компрессии. Также это возможно при отеке;

в случае повреждения грудных и шейных позвонков вероятно сильное затруднение дыхательных функций вплоть до их полной остановки;

также при переломе позвонков в области поясницы могут проявиться проблемы с мочеиспусканием, при этом больно обычно отдается в области живота.

Возможно обозначить два главных пункта при оказании первой доврачебной помощи. Их необходимо выполнить максимально быстро после того, как человеком была получена травма позвоночника. Первый пункт заключается в том, чтобы снять болезненные ощущения. Для этого используют любой анальгетик или более сильные средства, которые имеются. Делать это следует в максимальных дозировках. После этого можно приступать к фиксации травмированного участка тела, что и является вторым пунктом.

Надежно зафиксировать какую-либо отдельную область позвоночника, не будучи специалистом, практически невозможно. К тому же, для этого в стандартных условиях просто нет вспомогательных средств. Потому правильно будет иммобилизовать позвоночный столб целиком – это не так сложно сделать, как кажется.

Для этого достаточно будет применить любое твердое основание, которое является достаточно протяженным, то есть совпадающим с человеческим ростом. Специализированные носилки более чем успешно возможно заменить несколькими подходящими под описание досками и таким материалом, с помощью которого получится зафиксировать пострадавшего.

Настоятельно рекомендуется зафиксировать шейный отдел позвоночника человека, причем это актуально вне зависимости от того, какой именно из отделов оказался травмированным. Даже в том случае, когда шейный отсек не получил никаких повреждений, движения головой могут приводить к совершенно ненужным на тот момент перемещениям позвоночного столба.

Закрепить шею возможно с использованием специфического воротника, который обязан быть выровнен по высоте и длине шеи. Самостоятельно подобный воротник возможно сделать, используя картон. Допустим, вырезая его по размеру и обкладывая либо мягкой тряпкой, либо ватой. Затем заматывают при помощи бинта сверху. Допустимо применять и другие материалы, однако главное заключается в том, чтобы голова пострадавшего оказалась надежно зафиксирована.

Узнайте больше: Что делать при переломе позвоночника?

В рамках первой доврачебной помощи в случае перелома позвоночника недопустимо будет усаживать человека. Также запрещаются любые попытки поставить его на ноги или вправить не только позвонки, но и шейные отделы. Тянуть за верхние и нижние конечности следует лишь в случае крайней необходимости, помня, что при этом раздробленные позвонки могут сместиться ещё больше.

Нежелательно будет давать лекарственные препараты тому, у кого по причине перелома произошло нарушение глотательной функции или отмечается потеря сознания. Ну и, конечно же, нельзя транспортировать больного с подобным повреждением в сидячем положении.

Таким образом, оказание грамотной и своевременной первой доврачебной помощи при переломе будет залогом сохранения 100% здоровья и быстрого восстановления поврежденной конечности или области.

Автор статьи: Каплан Александр Сергеевич | Ортопед

Образование:

диплом по специальности «Лечебное дело» получен в 2009 году в медицинской академии им. И. М. Сеченова. В 2012 году пройдена аспирантура по специальности «Травматология и ортопедия» в Городской клинической больнице им. Боткина на кафедре травматологии, ортопедии и хирургии катастроф.

Наши авторы

Источник