Кривая с переломами

Разгибательные переломы костей предплечья Коллиса. Диагностика и лечение

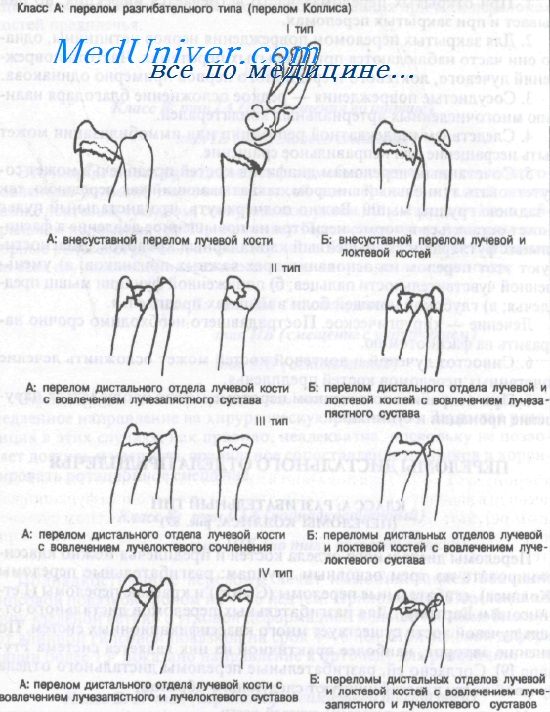

Переломы дистального отдела костей и предплечья можно классифицировать по трем основным группам: разгибательные переломы (Коллиса), сгибательные переломы (Смита) и краевые переломы (Гетчинсона и Бартона). Для разгибательных переломов дистального отдела лучевой кости существует много классификационных систем. По мнению авторов, наиболее практичной из них является система Frynann. Согласно ей, разгибательные переломы дистального отдела лучевой кости классифицируют следующим образом:

тип IA: внесуставные переломы лучевой кости

тип IБ: внесуставные переломы лучевой и локтевой костей

тип IIА: перелом дистального отдела лучевой кости с вовлечением лучезапястно-го сустава

тип IIБ: переломы дистального отдела обеих костей предплечья с вовлечением лучезапястного сустава

тип IIIA: перелом дистального отдела лучевой кости с вовлечением лучелоктево-го сустава

тип IIIБ: переломы дистального отдела обеих костей предплечья с вовлечением лучелоктевого сустава

тип IVA: перелом дистального отдела лучевой кости с вовлечением лучезапястного и лучелоктевого суставов

тип IVB: переломы дистального отдела обеих костей предплечья с вовлечением лучезапястного сустава и лучелоктевого суставов

Приблизительно 60% разгибательных переломов дистального отдела лучевой кости сопутствуют переломы шиловидного отростка локтевой кости (тип Б), и 60% переломов шиловидного отростка локтевой кости связано с переломами шейки локтевой кости.

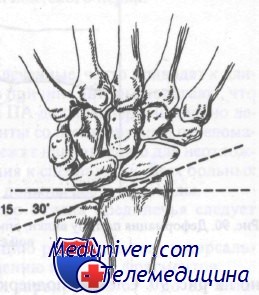

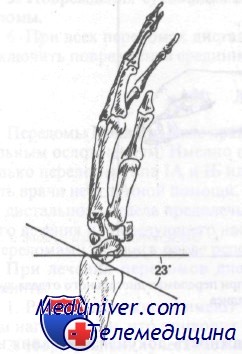

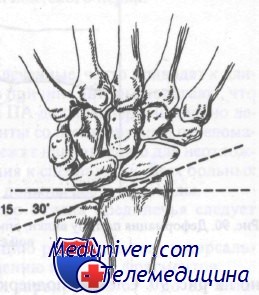

Лучезапястный сустав в норме имеет угол, открытый в ладонную сторону, от 1 до 23°. Переломы с угловым смещением в ладонную сторону обычно заживают с хорошим функциональным результатом, в то время как перелому в лучезапястном суставе с образованием угла в дорсальную сторону будут иметь неудовлетворительный функциональный результат, если не была выполнена адекватная репозиция. На рис. 89 показан нормальный угол локтевой кости, который составляет в области лучезапястного сустава 15—30°. Оценка этого угла важна при лечении переломов дистального отдела предплечья, поскольку неудачная или неполная репозиция с потерей этого угла приведет к нарушению движений кисти в локтевую сторону.

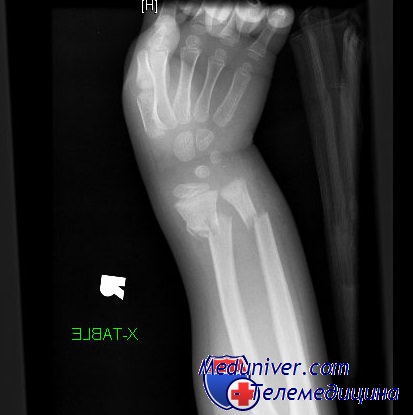

Обследование обычно выявляет боль, припухлость и болезненность при пальпации в области дистального отдела предплечья. В типичных случаях смещенный под углом перелом напоминает вилку, как показано на рисунке. Следует подчеркнуть важность документирования неврологического состояния с особым акцентом на срединный нерв. Боль в локтевом суставе может указывать на вывих или подвывих проксимального лучелоктевого сочленения.

В норме лучезапястный сустав расположен под углом 23 градуса в ладонном направлении, как показано на рисунке (боковая проекция)

Для определения стояния костных фрагментов обычно достаточно прямой и боковой проекций. Оценивая эти переломы, врач должен ответить на следующие вопросы:

1. Имеется ли сопутствующий перелом шиловидного отростка локтевой кости (встречается в 60% случаев) или перелом шейки локтевой кости?

2. Вовлечен ли в перелом лучелоктевой сустав?

3. Вовлечен ли в перелом лучезапястный сустав?

Следует провести оценку боковой рентгенограммы, чтобы исключить подвывих в дистальном лучелоктевом суставе. Кроме того, надлежит оценить лучезапястный и лучелоктевой углы перед репозицией, чтобы убедиться в полном восстановлении функции.

Деформация по типу вилки, описанная при переломах дистального отдела лучевой кости Коллиса

Сопутствующие повреждения разгибательным переломам костей предплечья Коллиса

Разгибательным переломам дистального отдела лучевой кости часто сопутствуют несколько значительных повреждений.

1. Переломами шиловидного отростка локтевой кости сопровождаются 60% разгибательных переломов дистального отдела лучевой кости.

2. Иногда разгибательному перелому лучевой кости сопутствует перелом шейки локтевой кости.

3. Этим переломам часто сопутствуют переломы костей запястья.

4. Разгибательному перелому дистального отдела лучевой кости может сопутствовать подвывих в дистальном лучелоктевом суставе.

5. Повреждения сухожилия сгибателя могут сопровождать эти переломы.

6. При всех переломах дистального отдела предплечья необходимо исключить повреждения срединного или локтевого нерва.

В норме угол, образованный локтевой костью и лучезапястным суставом, равен 15—30 градусам

Лечение разгибательных переломов костей предплечья Коллиса

Переломы Коллиса, даже правильно леченные, часто приводят к длительным осложнениям. Именно по этой причине авторы полагают, что только переломы типа IA и IБ или типа IIА должны первоначально лечить врачи неотложной помощи. Пациенты со всеми другими переломами дистального отдела предплечья подлежат направлению для неотложного лечения и последующего наблюдения к специалисту. Всех больных с переломами Коллиса после репозиции должны вести ортопеды.

При лечении переломов дистального отдела предплечья следует помнить:

1. Разгибатели кисти имеют тенденцию развивать тягу в дорсальном направлении, что приводит к смещению костных фрагментов.

2. Нормальный лучезапястный угол варьируется от 1 до 23° в ладонном направлении. Угол в дорсальную сторону приемлем.

3. Нормальный лучелоктевой угол равен 15—30°. Этот угол легко достичь при репозиции, но нелегко удержать в фазе консолидации, если только он не сопоставлен должным образом.

Если больного невозможно срочно направить к ортопеду, можно выполнить репозицию следующим способом:

1. Оптимальный метод анестезии — регионарная блокада. Менее эффективно, но приемлемо, отсасывание гематомы из области перелома с инъекцией 5—10 мл лидокаина (ксилокаин).

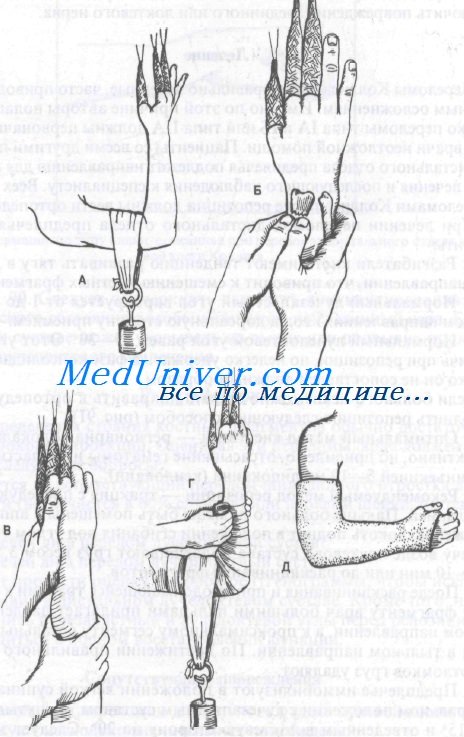

2. Рекомендуемый метод репозиции — тракция с последующей манипуляцией. Пальцы больного должны быть помещены в аппарат для вытяжения, локоть поднят в положении сгибания под углом 90°. Затем к плечу возле локтевого сустава подвешивают груз весом 3,5—4,5 кг на 5—10 мин или до расклинивания фрагментов.

3. После расклинивания и при продолжающейся тракции к дистальному фрагменту врач большими пальцами прилагает давление в ладонном направлении, а к проксимальному сегменту остальными пальцами в тыльном направлении. По достижении правильного положения отломков груз удаляют.

Репозиция перелома Коллиса

4. Предплечье иммобилизуют в положении легкой супинации или нейтральном положении с лучезапястным суставом, согнутым под углом 15° и отведенным в локтевую сторону на 20°. Следует заметить, что многие хирурги-ортопеды предпочитают проводить иммобилизацию в положении пронации. О положении предплечья в гипсовой повязке единого мнения нет; перед лечением рекомендуется консультация ортопеда, который будет вести больного.

5. Предплечье следует обернуть одним слоем мягкой ткани, поверх которой накладывают большие переднюю и заднюю лонгеты. Укороченные лонгеты можно использовать при вколоченных переломах, где репозиции не требуется, или при переломе у пожилого больного, который не будет заниматься физическими упражнениями для конечности.

6. Для контроля правильности положения отломков после репозиции делают снимки и документируют функцию срединного нерва.

7. После репозиции руку следует оставить поднятой на 72 ч, чтобы не допустить развития отека. Немедленно нужно начинать движения пальцами и плечевого сустава. Для документирования правильности стояния отломков на третий день и через 2 нед после травмы необходимо сделать снимки. Переломы без смещения должны быть иммобилизованы в течение 4—6 нед, в то время как переломы со смещением требуют 6—12 нед иммобилизации.

Осложнения разгибательных переломов костей предплечья Коллиса

Ранняя адекватная репозиция перелома является наиболее важной мерой предупреждения осложнений. Помимо этого, следует подчеркнуть важность принципа раннего начала (активных) упражнений для профилактики вторичной скованности суставов. Возможно два вида часто встречающихся осложнений — ранние и поздние.

Ранние осложнения разгибательных переломов костей предплечья Коллиса:

1. Больной со сдавлением срединного нерва обычно жалуется на боль и парестезии по ходу срединного нерва. Если конечность в гипсовой повязке, последнюю нужно рассечь (так же как и мягкую ткань) и руку поднять на 48—72 ч. Если симптомы сохраняются, следует заподозрить туннельный запястный синдром, в этом случае показана фасциотомия. Предостережение: функцию срединного нерва в дистальном отделе предплечья всегда нужно документировать. Постоянные боли должны рассматриваться как вторичные, обусловленные сдавлением срединного нерва, если не доказано обратное.

2. Вторичное повреждение сухожилия может осложнить лечение этих переломов.

3. Ушиб или сдавление локтевого нерва следует диагностировать как можно раньше.

4. После репозиции переломы дистального отдела предплечья могут осложняться отеком с развитием вторичного синдрома сдавления.

5. При последующей рентгенографии может быть выявлено смещение фрагментов кости с нарушением репозиции.

Поздние осложнения разгибательных переломов костей предплечья Коллиса:

1. Переломы дистального отдела предплечья могут привести к тугоподвижности суставов пальцев, плечевого или лучезапястного суставов.

2. Переломы дистального отдела предплечья могут привести к развитию синдрома Зудека.

3. Переломы дистального отдела предплечья со смещением могут оставлять косметические дефекты.

4. После переломов дистального отдела лучевой кости возможен разрыв длинного разгибателя большого пальца.

5. Сращение в порочном положении или несращение обычно является следствием неадекватной иммобилизации или репозиции.

6. Рубцово-спаечный процесс сухожилия сгибателя может сопровождаться нарушением его функции.

7. Последствием этих переломов может быть хроническая боль в лучезапястном суставе при супинации.

– Также рекомендуем “Переломы дистального отдела лучевой кости у детей: эпифизеолиз и перелом Смита. Диагностика и лечение”

Оглавление темы “Переломы костей предплечья, плеча”:

- Перелом диафиза лучевой кости. Диагностика и лечение

- Переломы диафиза локтевой кости. Диагностика и лечение

- Перелом локтевой кости III типа – переломы Монтеджи. Диагностика и лечение

- Сочетанные переломы лучевой и локтевой костей. Диагностика и лечение

- Разгибательные переломы костей предплечья Коллиса. Диагностика и лечение

- Переломы дистального отдела лучевой кости у детей: эпифизеолиз и перелом Смита. Диагностика и лечение

- Краевые переломы лучевой кости I типа – переломы Бартона. Диагностика и лечение

- Переломы дистального отдела плечевой кости. Классификация, диагностика и лечение

- Надмыщелковые разгибательные переломы плечевой кости. Диагностика и лечение

- Надмыщелковые сгибательные переломы плечевой кости. Диагностика и лечение

Источник

Содержание статьи

Перелом со смещением – это тяжелая травма, в момент которой кость ломается, а отломки расходятся относительно друг друга. В результате изменения правильного анатомического положения, конечность деформируется в сторону укорочения или удлинения, что сопровождается выраженной симптоматикой. Диагноз уточняется после проведения рентгенографии и МРТ. Лечение проводится различными способами: одномоментной репозицией, скелетным вытяжением или хирургическим вмешательством.

Описание травмы

Перелом представляет собой полное или частичное нарушение целостности кости. В результате повреждения образуются отломки, которые могут не изменять своего положения или расходиться в разные стороны. Это происходит под влиянием травматической силы в момент травмы или в результате тяги мышечных волокон.

Смещение отломков может произойти на разных участках кости, но в большинстве случаев ими сопровождаются диафизарные переломы крупных трубчатых костей (бедренной, большеберцовой, костей верхней конечности), а также разломы около суставов и внутри них.

Перелом со смещением может быть изолированным с повреждением окружающих тканей, или сочетаться с другими травмами:

- повреждением грудной клетки;

- разрывом связок, сухожилий;

- вывихом или подвывихом;

- тупой травмой передней брюшной стенки;

- разрывом мочевого пузыря;

- черепно-мозговой травмой;

- повреждением почек и другими.

В тяжелых случаях повреждение сопровождается сдавливанием нервных стволов или разрывом кровеносных сосудов.

Причины

Травмирование происходит при воздействии внешней силы, которая превышает прочность костей.

Частой причиной перелома бывает:

- неудачное приземление при падении с высоты;

- сильный удар;

- криминальный инцидент;

- техногенные катастрофы;

- аварии на производстве и в быту;

- дорожно-транспортное происшествие;

- после завалов домов.

Помимо травматических повреждений, существуют патологические травмы. Они чаще встречаются у людей пожилого возраста. По разным причинам кости теряют гибкость и прочность, вследствие чего костная структура становится хрупкой и повреждается даже при незначительных ударах.

К причинам патологического перелома со смещением относятся:

- остеопороз;

- остеомиелит;

- остеомаляция;

- недостаток кальция и других минералов после длительного приема лекарственных препаратов.

Что такое смещение

Смещение отломков костей относится к частым проявлениям нарушения целостности кости. Степень нарушения положения отломков костей может быть разной степени выраженности: от незначительного сдвига до значительного отклонения от анатомической оси. При этом травмированная конечность деформируется за счет изменения длины.

В практической ортопедии различают первичное и вторичное смещение. Первичное возникает в момент травматизации. Вторичное вызывается тягой мышечных волокон, которые рефлекторно сокращаются и «растягивают» костные отломки в разные стороны. Кроме того, смещение может произойти при неправильной транспортировке пострадавшего в травматологический пункт.

Существует несколько видов направления смещения:

- Косое – характеризуется формированием угла в области смещения. Чаще всего встречается при переломе тела (диафиза) кости, как вторичное осложнение.

- Боковое – диагностируется при расхождении отломков в стороны. Такая форма в основном сопровождает переломы с образованием поперечной линии разлома.

- Продольное – смещение по длине кости происходит при соскальзывании одной части кости относительно другой. Появляется под воздействием мышечного сокращения и приводит к укорочению конечностей.

- Винтообразное – наблюдается при вращении одного из отломков по спиралеобразной траектории.

Разновидности

Переломы со смещением классифицируются в зависимости от механизма воздействия на кость повреждающей силы:

- При компрессионном или сдавливающем воздействии один из отломков вклинивается в другой. Частой локализацией такого повреждения является область на границе диафиза и эпифиза кости (возле сустава). В результате значительного смещения может не наблюдаться, но происходит разрушение поверхностей отломков кости с дроблением.

- Переломы в результате сгибательного движения могут приводить к неполному повреждению, когда в месте излома формируются растрескивания в разных направлениях. Если костная структура не выдерживает и разрушается, то образуется большой костный отломок с острым углом, располагающийся между двумя крупными фрагментами кости.

- Спиралеобразное движение, когда один эпифиз кости остается в зафиксированном состоянии, а другой совершает поворот вокруг своей оси, приводит к винтообразному перелому. Причиной такого повреждения может стать выкручивание верхней конечности, а также, если ступня или кисть остаемся зажатой под или между жестких поверхностей, а предплечье или голень продолжают быстрое движение по спирали.

- В некоторых случаях, когда происходит разрыв связок и сухожилий, отломок кости отрывается и удаляется на большое расстояние. В большинстве случаев самостоятельное схождение кости невозможно.

Перелом со смещением может сопровождаться прорыванием кожного покрова и образованием открытой раневой поверхности.

Повреждение, при котором целостность кожи не нарушается, называется закрытым. Открытые переломы делятся на первичные (в момент травмы) и вторичные, когда острые края отломков повреждают кожу при неосторожном переносе или перекладывании больного.

Учитывая направленность линии разлома:

- поперечный – излом происходит под углом 90 градусов относительно оси кости;

- продольный – повреждение характеризуется параллельным изломом;

- винтообразный – при спиралевидной траектории повреждающей силы;

- косой – когда разлом проходит с образованием угла меньше 90 градусов.

Кость может повреждать в любой части. В зависимости от расположения повреждения переломы делятся на:

- Эпифизарные – разлом происходит внутри сустава, может сопровождаться вывихом. Данный вид травмы возникает в результате выкручивающих движений с удержанием одной части конечности. Как правило, от прямого удара такие повреждения не случаются.

- Метафизарные – линия перелома располагается около сочленения, осложняется повреждением соединительных тяжей (связок, сухожилий). Появляется при компрессионном воздействии параллельно оси конечности.

- Диафизарные – самый частый вид перелома. Целостность кости нарушается в средней ее части. Причиной может стать любое травматическое воздействие.

Клиническая картина

Перелом со смещением характеризуется выраженной симптоматикой:

- появление пронзительной боли в месте повреждения;

- со временем сила болевого синдрома утихает, но высокая интенсивность сохраняется;

- под кожей просматриваются торчащие отломки костной ткани;

- если нарушается целостность кожного покрова, возможно кровотечение;

- на травмированном участке появляются обширные подкожные гематомы, которые могут появиться сразу или проявляться постепенно, в течение нескольких дней;

- конечность сильно деформируется с образованием патологически подвижных участков;

- выраженный отек появляется спустя 2-3 часа, что приводит к усилению болевых ощущений;

- в момент травмы пострадавший может слышать хруст ломающихся костей;

- крепитация, как абсолютный симптом перелома, определяется при пальпации или во время прослушивания через фонендоскоп.

Любой вид смещения приводит к усилению симптоматики. Исключение составляют внутрисуставные (эпифизарные) повреждения. Такие травмы не вызывают невыносимых болевых ощущений, что может ввести в заблуждение больного.

При повреждении нервных волокон к основным признакам присоединяются неврологические проявления:

- нарушение чувствительности кожи;

- периодически возникающее покалывание, жжение;

- ощущение «бегающих мурашек»;

- онемение пальцев на руках или стопах.

Частые осложнения

По наблюдениям врачей, чем больше расходятся кости в результате перелома, тем больший отрезок времени понадобится для возвращения его к привычной жизни. Осложнения могут возникнуть по разным причинам:

- плохой обмен веществ;

- позднее обращение к врачу;

- несоблюдение рекомендаций во время лечения.

В результате неправильного сращения костных отломков может сформироваться ложный сустав, когда наблюдается подвижность кости в месте, где отсутствует сочленение. К другим осложнениям относятся:

- деформация кости с отклонением части конечности в неестественном направлении;

- контрактура или анкилоз при внутрисуставных переломах;

- укорочение травмированной кости;

- наполнение кровью суставной сумки (гемартроз);

- артроз, артрит, дегенеративные изменения костной ткани;

- нарушение нервной проводимости при повреждении нервных стволов.

Диагностика

Уточнение вида и степени тяжести повреждения проводит травматолог по результатам осмотра и рентгенологического исследования. Внешние признаки, дополненные жалобами пациента, позволяют поставить предварительный диагноз. Для определения тактики лечения важно время случившегося и обстоятельства травмы.

Рентгенографическое исследование проводится в нескольких проекциях. По снимку составляется описание с определением типа повреждения, вида смещения и степень тяжести травмы. Для составления полной картины перелома назначается магнитно-резонансная томография. По результатам обследования составляется терапевтический и реабилитационный больного.

Терапевтические мероприятия

Главной целью лечения является возвращение функциональности конечности. При переломе со смещением терапевтические действия первоначально направлены на соединение фрагментов кости.

Чем точнее это будет сделано, тем больше шансов избежать вторичных патологий. Восстановление кости может проводиться одномоментно или в несколько этапов, с использованием хирургического вмешательства и без него.

Методы лечения

- Одномоментное анатомическое восстановление отломков костей проводится общим или местным обезболиванием. Способы соединения выбираются в зависимости от вида травмы. После скрепления фрагментов, накладывается фиксирующая повязка из гипса или полимерных бинтов. Мониторинг за процессом сращения поврежденных тканей, формирования костной мозоли осуществляется при помощи рентгена.

- Для постепенной репозиции закрытым методом применяется техника скелетного вытяжения. Через кость травмированной конечности вводится спица, с последующим подвешиванием груза, масса которого зависит от функционального состояния больного. Регулярная проверка состояния кости осуществляется рентгенографическим исследованием. При необходимости корректируется масса груза или положение ноги для восстановления правильного соотношение костных фрагментов. Это позволит избежать деформации конечности.

- Операция назначается при защемлении между отломками мышечной ткани, нервных стволов или кровеносных сосудов. Показаниями являются неправильно сросшиеся переломы, анкилоз, контрактура сустава. Хирургическое вмешательство проводится под общим наркозом. Сопоставление отростков проводится через трепанационное окно (разрез). Хирург соединяет фрагменты руками, скрепляя их медицинскими скобами, винтами, спицами и другими конструкциями.

Правильное срастание при переломе со смещением обеспечивается ношением жесткой фиксирующей повязки. При несложных травмах допускается ношение тутора (ортеза, который обеспечивает обездвиженность кости). Продолжительность иммобилизации определяется лечащим врачом. Чаще всего гипс носят от 1 до 4 месяцев, определяющее значение имеет формирование костной мозоли.

В качестве медикаментозной терапии назначаются следующие группы лекарственных средств:

- Обезболивающие препараты – Баралгин, Кетопрофен, Нурофен.

- Антибиотики для предупреждения инфицирования – Эритромицин, Цефалексим, Ампициллин.

- Ангиопротекторы, чтобы улучшить обмен веществ и приток крови к поврежденным местам – Актовегин, Вестибо.

- Хондропротекторы для улучшения качества метаболических процессов в костной и соединительной ткани – Структум, Терафлекс, Дона.

Восстановительный период

Реабилитационные мероприятия начинаются сразу после снятия гипса. Для восстановления функциональности конечности применяется комплексный подход:

- физиотерапевтические процедуры;

- массаж;

- лечебную физкультуру.

После вынужденной гиподинамии на травмированном участке ухудшается кровообращение и питание тканей, развивается атрофия мышц. Каждый из методов восстановления улучшает микроциркуляцию в поврежденной конечности, восстанавливает тонус мышц, способствует регенерации тканей.

Массаж проводится квалифицированным специалистом. После 10 сеансов улучшается состояние мышечных волокон, восстанавливается кровоток и трофические реакции. Лечебные упражнения назначаются в ранний период. Комплекс ЛФК составляется лечащим доктором совместно с реабилитологом.

Если пациенту предстоит длительный постельный режим, выполняются упражнения для профилактики пневмонии. В последующем, регулярное выполнение лечебного комплекса способствует укреплению скелетной мускулатуры и восстановлению двигательной функции травмированной конечности.

В период реабилитации назначаются физиотерапевтические процедуры:

- электрофорез;

- УВЧ;

- аппликации с парафином;

- грязевые ванны;

- магнитотерапия;

- лазерные лучи;

- ультразвуковое воздействие.

Продолжительность восстановительного периода зависит от степени тяжести и вида перелома со смещением. В среднем больной восстанавливает от 6 месяцев до 1 года.

Профилактика

Предотвратить перелом со смещением возможно, соблюдая простые рекомендации:

- быть осторожным, не пренебрегать правилами безопасности в быту и на улице;

- носить удобную обувь;

- заниматься физкультурой для укрепления мышц и развития выносливости;

- правильно питаться;

- при увлечении экстремальными видами спорта, использовать профилактические бандажи для предотвращения травматизации.

Если перелома избежать не удалось, необходимо немедленно обратиться к врачу для диагностики и проведения правильного лечения.

Источник