Косопоперечный перелом что такое

Со стороны растяжения:

края излома ровные, хорошо сопоставляются, плоскость перпендикулярна длиннику кости, поверхность ровная, выкрашивания ткани нет.

Со стороны сжатия (удара, воздействия!):

края излома крупнозубчатые, сопоставляются неполно, плоскость под углом к длиннику кости, на поверхности излома костные гребни, выкрашивание ткани, от краев веерообразно расходятся мелкие трещины. … Имеется костный фрагмент треугольной формы.

Признаки повторной травматизации кости: вклинение костных фрагментов друг в друга, смятие губчатого вещества, отгибание компактной пластинки кнаружи или внутрь, наличие продольных трещин на наружной и внутренней костных пластинках.

В основе образования этих переломов лежит поперечный изгиб диафиза с формированием на его противоположных поверхностях зоны разрыва и зоны до-лома костной ткани.

- 1. Локализация: треть диафиза, расстояние от подошвенной поверхности стопы – при транспортной травме.

- 2. Смещение отломков: по ширине, длине и под углом.

- 3. Расположение зоны разрыва костной ткани: поверхность кости, ориентация линии перелома относительно продольной оси, края (отвесные, ровные, неровные, мелкозубчатые, хорошо сопоставимые), излом – зернистый; наличие дополнительных трещин, параллельных основным краям.

- 4. Расположение зоны долома: поверхность кости, ориентация линии перелома относительно продольной оси, края – неотвесные (один скошен, другой подрыт), ровные, неровные, зубчатые, наличие скола или выкрашивания компакты, излом – ввиде гребней (остроугольные, закругленные вершины), продольные трещины, отходящие от краев.

- 5. Уровень расположения этих зон относительно друг друга (у поперечного перелома они располагаются на одном уровне, у ко-сопоперечного – смещены на … см относительно друг друга).

- 6. Наличие дополнительных веерообразных трещин на “боковых” поверхностях диафиза (их количество на проксимальном и дистальном отломках), их направление, они начинаются обычно на границе зоны первичного разрыва и зоны распространения магистральной трещины.

- 7. Общее направление плоскости перелома (начинать с зоны разрыва).

Пример описания перелома. В средней трети диафиза правой бедренной кости (при транспортной травме на … см от подошвенной поверхности стопы) располагается поперечный перелом. На задневнутренней поверхности диафиза края перелома относительно ровные, прямоугольные, располагаются перпендикулярно оси кости. На нижнем отломке, на 0.5 см от края перелома и параллельно ему, проходит дополнительная трещина в поверхностных слоях компакты; излом в этой области крупнозернистый, распространяется на всю толщу компакты (зона разрыва костной ткани). На противоположной, передненаружной, поверхности края перелома неровные с выкрашиванием компакты, на поверхности излома здесь определяются два ряда костных гребней с остроугольными вершинами (зона долома). Зоны разрыва и до-лома располагаются на одном уровне (для косопоперечного и косого переломов – зона долома на … см выше или ниже зоны разрыва). На “боковых” поверхностях диафиза от магистральной трещины отходят веерообразные дугообразные трещины в направлении к передненаружной поверхности диафиза (при косопоперечном и косом переломах – их больше на отломке, где располагается костный выступ). Направление плоскости излома – сзади наперед и изнутри кнаружи (для косопоперечного и косого переломов – например, сзади наперед, изнутри кнаружи и снизу вверх).

Источник

Классификация перелома крестца и его диагностика

Не секрет, что хирургическое лечение переломов крестца является довольно непростой задачей. Хотя такие переломы встречаются относительно редко, они зачастую характеризуются весьма разнообразными механизмами и характером повреждения. Это могут быть переломы, возникающие вследствие высокоэнергетических воздействий, и низкоэнергетические повреждения у пожилых пациентов с остеопорозом. Переломы крестца нередко сочетаются с переломами костей таза и нижних конечностей, могут сопровождаться или не сопровождаться неврологическими осложнениями.

Переломы крестца наблюдаются примерно в 45% случаев переломов костей таза. Тактика лечения переломов крестца зависит не только от характера самого перелома, но и от характера сопутствующих переломов костей таза и поясничного отдела позвоночника. Отдаленные последствия неправильно леченных и нестабильных переломов крестца могут приводить к значительному ограничению функциональных способностей пациента и инвалидности. В статьях на сайте мы остановимся на тактике хирургического лечения переломов крестца, типах таких переломов и результатах их лечения.

а) Анатомия крестца. Крестец является связующим звеном между поясничным отделом позвоночника и тазом, обеспечивая стабильность этого сегмента за счет довольно мощных костных и связочных анатомических структур. Кроме того, крестец является своего рода опорной платформой для поясничного отдела позвоночника и защитой для пояснично-крестцового нервного сплетения. В сагиттальной плоскости крестец имеет характерный кифотический изгиб, величина которого варьирует от 0° до 90°.

Вместе с углом наклона крестца этот показатель помогает оценить выраженность компенсаторного лордоза поясничного отдела позвоночника.

В канале крестца располагаются нервные стволы конского хвоста, которые проходят по всей длине крестца. Каждый из крестцовых корешков спинного мозга покидает крестцовый канал через собственное отверстие. Средний диаметр крестцовых отверстий постепенно увеличивается в каудальном направлении, это объясняет тот факт, что стеноз отверстий со сдавлением соответствующих корешков чаще наблюдается на уровне проксимальных отверстий (S1 и S2) и реже на уровне дистальных (S3 и S4).

Передние ветви крестцовых корешков S2-S5 содержат в своем составе парасимпатические нервные волокна, обеспечивая важную в функциональном отношении иннервацию кишечника, мочевого пузыря и половых органов. Для сохранения нормальной функции этих органов необходимо, чтобы корешки S2-S4 хотя бы с одной стороны оставались интактными. Двустороннее поражение этих корешков с большой долей вероятности будет сопровождаться соответствующим неврологическим дефицитом. Симпатические ганглии нижнего подчревного сплетения располагаются на передненаружной поверхности тел L5 и S1 позвонков и далее кпереди и медиальней границы крестцовых отверстий S2-S4. Задние ветви крестцовых корешков отдают чувствительные волокна ягодичным нервам. В исследовании с участием 44 пациентов с переломами крестца Gibbons7 отмечал, что одностороннее повреждение крестцовых корешков не приводит к изменению тонуса сфинктеров прямой кишки и мочевого пузыря.

В отличие от мощных паравертебральных мышц на уровне поясничного отдела позвоночника задняя поверхность крестца покрыта лишь тонкой пояснично-крестцовой фасцией и многораздельной мышцей. Этот относительно тонкий слой мягких тканей не способен обеспечить на уровне крестца адекватное укрытие тканями задних стабилизирующих конструкций, как, например, на грудо-поясничном уровне.

б) Диагностика перелома крестца. Первичный осмотр пациента должен включать в себя сбор анамнеза и физикальное исследование, в ходе которого особое внимание следует уделить выявлению признаков неврологического дефицита и оценке сопутствующих повреждений мягких тканей. Переломы крестца у пациентов с множественной и сочетанной травмой нередко остаются недиагностированными. Denis et al. показали, что вероятность диагностики переломов крестца выше у тех пациентов, у которых эти переломы сопровождаются развитием неврологического дефицита. В их исследовании переломы крестца были правильно диагностированы только у 51% пациентов, не имевших сопутствующего неврологического дефицита (в отличие от 76% пациентов, имевших такой дефицит).

Одним из факторов, оказывающих влияние на диагностику переломов крестца, является сложность их оценки на основании стандартных рентгенограмм. В большинстве случаев точно выставить диагноз перелома крестца и определить его характер, а также характер других сопутствующих повреждений таза и поясничного отдела позвоночника, позволяет компьютерная томография (КТ) с реконструкцией изображений в сагиттальной и фронтальной плоскостях. Магнитно-резонансная томография (МРТ) помогает выявить скрытые переломы. При оценке характера перелома внимание следует обращать на уровень и тип повреждения, заинтересованность пояснично-крестцового и крестцово-подвздошных сочленений, наличие других повреждений тазового кольца.

Ниже перечислены используемые для оценки характера переломов крестца и сопутствующих повреждений таза КТ-проекции, имеющие важное диагностическое значение:

– Аксиальная КТ-реконструкция: смещение фрагментов крестца в передне-заднем направлении.

– Фронтальная КТ-реконструкция: характер смещения вертикальных переломов крестца.

– Сагиттальная КТ-реконструкция: передне-заднее смещение и угловая деформация.

– Аксиальные, фронтальные и сагиттальные реконструкции: степень вовлечения центрального канала крестца и крестцовых отверстий.

Рентгенологическая оценка поперечного перелома крестца со смещением фрагментов (тип Т).

А. Сагиттальная реконструкция. Б. Фронтальная реконструкция. В. Аксиальная реконструкция.

б) Классификация переломов крестца. Для определения характера перелома крестца предложено несколько классификационных систем. Исходя из задач настоящей главы мы будет пользоваться классификационной системой Denis и ее модификациями, которые представлены на рисунке ниже.

1. Классификация перелома крестца Denis. Классификационная система Denis была разработана на основании данных об анатомии крестца, полученных в ходе изучения 39 кадаверных препаратов, и ретроспективного анализа данных о 236 пациентах с переломами крестца. Это ретроспективное мультицентровое исследование на сегодняшний день остается наиболее крупным из исследований, посвященных переломам крестца. Критериями этой системы являются направление, расположение и уровень перелома крестца, на основании которых все переломы крестца разделяют на 3 зоны: зона 1 —переломы, линия которых располагается латеральней крестцовых отверстий, зона 2 — линия перелома проходит через крестцовые отверстия, зона 3 — линия перелома располагается медиальней крестцовых отверстий.

Переломы в зоне 1 — переломы боковых масс крестца, которые, согласно данным литературы, являются наиболее распространенными переломами крестца. В мультицентровом исследовании Denis et al. переломы в 1 зоне составили порядка 50% всех переломов крестца. В 6% случаев переломы в 1 зоне явились причиной неврологического дефицита вследствие повреждения нижних поясничных корешков спинного мозга.

Линия перелома в зоне 2 проходит через крестцовые отверстия. В исследовании Denis эти переломы заняли второе по частоте место (34%), тогда как частота неврологического дефицита при этих переломах была выше и составила 24%, при этом наиболее часто поражались корешки L4, S1 и S2.

Переломы в зоне 3 проникают в спинномозговой канал. Частота этих переломов в исследовании Denis составила 16%, однако они характеризуются наиболее высокой частотой неврологических осложнений (57%).

Классификация Denis не характеризует уровень перелома, который может оказывать значительное влияние на развитие неврологического дефицита. Так, высокие поперечные переломы, захватывающие уровень S1-S3, характеризуются более высокой вероятностью развития нарушений функции мочеиспускания по сравнению с низкими поперечными переломами (S4-S5). В одном из посмертных патолого-анатомических исследований было показано, что пересечение крестцовых корешков спинного мозга наблюдается в 35% случаев поперечных переломов крестца. Поперечные переломы, на которых мы остановимся ниже, являются одним из подтипов переломов 3 зоны по классификации Denis.

2. Подклассификация перелома крестца Roy Camille и модификация Strange Vognsen и Lebech. Подклассификация Roy-Camille и последующая ее модификация Strange-Vognsen и Lebech подразделяет поперечные переломы 3 зоны на типы в зависимости от степени углового смещения и смещения по ширине. Она представлена на рисунке ниже. Согласно этой подклассификации, переломы подразделяются на 3 типа: от наименее тяжелых, характеризующихся только угловым смещением (тип 1), до достаточно тяжелых с выраженной угловой деформацией и полным поперечным смещением (тип 3). К типу 4 относят чисто компрессионные повреждения, этот тип был выделен Strange-Vognsen и Lebech.

– Тип 1: переломы с угловым смещением и без смещения по ширине.

– Тип 2: переломы с угловым смещением и смещением по ширине.

– Тип 3: переломы со смещением на весь поперечник крестца в сагиттальной плоскости.

– Тип 4: оскольчатые переломы, возникающие вследствие аксиальной компрессии крестца.

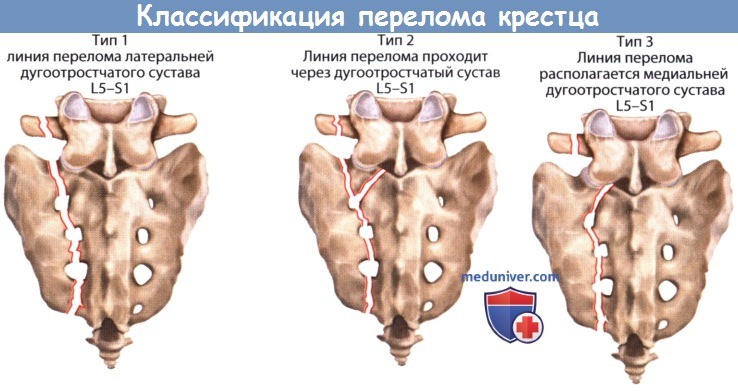

в) Классификация Isler повреждений пояснично-крестцового отдела позвоночника. Повреждения пояснично-крестцового отдела позвоночника обычно являются результатом высокоэнергетической травмы. Варианты таких повреждений могут быть самыми различными — от подвывихов до полного вывиха. Подозревать наличие подобных повреждений следует в первую очередь у пациентов с трансфораминальными переломами крестца со смещением фрагментов — таким пациентам показано проведение КТ. Isler разработал классификацию этих повреждений, основывающуюся на расположении основной линии перелома, проходящей через пояснично-крестцовое сочленение, по отношению к дугоотростчатому суставу L5-S1, что может так или иначе отразиться на стабильности пояснично-крестцового сочленения: тип 1 включает переломы, линия которых располагается латеральней дугоотростча-того сустава, при 2 типе линия перелома проходит через этот сустав, а при 3 типе — медиальней него.

Переломы 1 типа обычно стабильны, тогда как переломы 3 типа считаются нестабильными и нередко требуют хирургического лечения.

Классификация переломов крестца и ее подтипы.

А. Трехзонная классификация Denis.

Зона 1: линия перелома располагается латеральней крестцовых отверстий.

Зона 2: линия перелома проходит через крестцовые отверстия.

К зоне 3 относятся переломы, проникающие в спинномозговой канал, и любые сложные типы переломов.

Б. Подтипы сложных переломов крестца, относящихся к 3 зоне по Denis: Н-тип, U-тип, λ-тип и Т-тип.

В. Подклассификация Roy-Camille переломов 3 зоны по Denis в модификации Strange-Vognsen и Lebech.

Тип 1 —смещение под углом, отсутствие смещения по ширине.

Тип 2 — смещение под углом и по ширине.

Тип 3 — смещение на всю ширину передне-заднего размера крестца.

Тип 4 — оскольчатые переломы, возникающие вследствие аксиальной компрессии крестца.

Классификация повреждений пояснично-крестцового отдела позвоночника Isler.

– Также рекомендуем “Показания для операции при переломе крестца”

Оглавление темы “Хирургия перелома крестца.”:

- Классификация перелома крестца и его диагностика

- Показания для операции при переломе крестца

- Техника операции задней стабилизации перелома крестца

- Исходы и осложнения операции при переломе крестца

Источник

Содержание статьи

Перелом большеберцовой кости – это тяжелая травма голени, которая нередко сочетается с нарушением целостности и малоберцовой кости. Повреждение появляется в результате сильного удара или падения, проявляется резким болевым симптомом на фоне деформации конечности и крепитации отломков. Лечение заключается в соединении частей кости хирургическим методом или вытяжением с последующей иммобилизацией конечности.

Описание травмы

Травма нижней конечности на участке между коленом и голеностопным суставом встречается довольно часто.

Повреждение большой берцовой кости чаще всего сопровождается смещением отломанных частей кости и сочетается с другими травмами:

- нарушением целостности ребер;

- переломом таза;

- травмой передней брюшной стенки.

Большеберцовая кость – массивное образование, которое является основой голени. Она соединяет бедро и стопу, и принимает наибольшую часть нагрузки во время движения. Малоберцовая кость выполняет вспомогательную функцию. Образование имеет небольшой диаметр, располагается рядом с большой берцовой костью и предназначается для крепления икроножных мышц.

В большинстве случаев во время травмы происходит разлом обеих костей. При этом для оптимальной функциональности наибольшее значение имеет восстановление кости.

Классификация

Разновидности перелома большеберцовой кости определяются их морфологическими признаками, поведением костных отломков после травмы. Учитывая внешние проявления, травма имеет следующие разделения:

- закрытая – костная структура нарушается без повреждения кожных покровов;

- открытая – характеризуется наличием открытой раны, обширной травматизацией кожных слоев и мышц, а также сосудов и нервных стволов.

В зависимости от направления прилагаемой силы, которая спровоцировала разлом кости, появляются следующие разновидности:

- Поперечный – линия разлома перпендикулярна физиологическому направлению кости. Если травма не осложняется нарушением целостности костной ткани малоберцовой кости, отломки могут сместиться, но незначительно. При сочетанном повреждении травма принимает более тяжелое течение.

- Косой – когда перелом произошел под углом. Как правило, данная разновидность сопровождается сложным смещением.

- Винтообразный – спиралевидная линия разлома. Травмирование появляется в результате скручивающей траектории силового воздействия.

- Оскольчатый – разрушает кость с образованием отдельных отломков. Часто диагностируется при огнестрельных ранениях. Разрушение кости на несколько фрагментов приводит к нестабильности перелома.

Кроме того, перелом большеберцовой кости бывает полным, когда происходит полное разрушение и неполным, с формированием трещин.

Причины

Спровоцировать тяжелую травму может сила высокой интенсивности.

Чаще всего повреждение фиксируется после аварий наземного и воздушного транспорта, дорожно-транспортных происшествий, стихийных бедствий, техногенных катастроф, происшествий на производстве. При этом разная направленность воздействующей силы приводит к повреждениям различной сложности.

В некоторых случаях помимо прямых причин, существуют факторы, предрасполагающие к перелому:

- снижением плотности кости за счет дефицита микроэлементов и скудного питания;

- развитие остеопороза;

- гормональные нарушения;

- неправильная работа желез внутренней секреции;

- замедление обменных реакций.

Повышенный риск переломов существует у людей пожилого возраста, у которых часто изменяется минеральный состав кости, что повышает хрупкость костной ткани.

Клинические проявления

В момент травмы появляется резкая боль, которая сохраняется до проведения обезболивающих манипуляций. К абсолютным признакам повреждения кости относят:

- при рассмотрении заметно укорочение голени травмированной конечности;

- место перелома значительно опухает;

- кость неестественно искривлена;

- при пальпации или прослушивании через фонендоскоп слышна крепитация (хруст костных отломков);

- патологическая подвижность наблюдается в месте, где нет подвижного соединения кости;

- при закрытом переломе под кожей видны торчащие обломки, открытая травма оголяет поврежденные части кости;

- на поврежденном участке проявляются обширные кровоподтеки.

Попытки опереться на больную ногу безуспешны. При этом двигательная функция полностью утрачивается. Открытый перелом большеберцовой кости сопровождается кровотечением. Повреждение нервных стволов вызывает потерю чувствительности и другие неврологические симптомы: жжение, покалывание на коже, онемение пальцев стоп.

Первая помощь

Доврачебные мероприятия проводят непосредственно на месте происшествия. Больного укладывают на жесткую поверхность и осматривают травмированную часть. При отсутствии открытой раны голень фиксируют с помощью шины. Если нет готового приспособления, поврежденную область фиксируют между двумя досками. Причем нижняя часть шины должна фиксировать лодыжку, а вверху доходить почти до паховой области.

Если перелом открытый, рану очищают от посторонних предметов и накрывают стерильным перевязочным материалом. При наличии кровотечения, его останавливают наложением жгута на бедро выше раны. Интенсивность болевого синдрома снижают обезболивающими таблетками – Баралгином, Темпалгином. После чего пострадавшего доставляют в травматологический пункт.

Диагностика

Уточнение вида и тяжести травмы проводит травматолог. Диагноз «перелом большеберцовой кости» подтверждается клиническими проявлениями и результатами обследования. При опросе врач уточняет время и обстоятельства травмирования. При физикальном контакте выявляется крепитация и другие характерные проявления.

Аппаратные методы исследования:

- рентгенография – основной способ выявления и определения разновидности перелома;

- компьютерная томография – позволяет оценить состояние мягкотканных структур.

По рентгеновскому снимку можно определить вовлеченность в травму колена и голеностопа. При разрыве сосудов и нервных стволов, понадобится консультация хирурга, флеболога и невропатолога.

Терапевтические мероприятия

Лечение проводится в условиях стационара. При неосложненном повреждении на ногу накладывается фиксирующая повязка из гипса. В сложных случаях сопоставление частей кости осуществляется с помощью груза. Чаще всего потребуется вес от 4 до 7 кг, точное определение зависит от массы тела, вида перелома и состояния скелетной мускулатуры. При этом спица должна проходить через пятку.

В дальнейшем за больным проводится постоянный мониторинг. Для правильного сращения вытяжение продляют еще на один месяц. После формирования костной мозоли, что подтверждается на рентгеновском снимке, проводят манипуляцию по извлечению спицы и накладывают гипс на 75 дней.

Для снятия болевого симптома назначаются анальгетические препараты – Анальгин, Баралгин. При умеренных болях анестетики применяются в таблетках. Интенсивный болевой синдром купируется курсами инъекций. При поступлении в приемное отделение, нестерпимая боль устраняется наркотическими анальгетиками.

Физиотерапия

В период восстановительного периода, после снятия фиксирующей повязки, проводится физиотерапевтические процедуры:

- магнитотерапия;

- электрофорез;

- лечение лазерными лучами.

После полного курса процедур, который проводится каждые 6 месяцев, улучшается кровообращение, ускоряется регенерация тканей. За счет усиления кровотока, к поврежденному участку поступает больше питательных веществ и кислорода, в результате чего ускоряется метаболизм.

Хирургическое лечение

В некоторых случаях перелом большеберцовой кости лечится хирургическими методиками. Восстановление переломанной кости достигается соединением частей костной структуры с помощью металлических конструкций. Популярным является лечение с помощью аппарата Илизарова, который позволяет добиться правильного соотношения отломков уже в ходе операции.

Хирургическое вмешательство назначается не всем пациентам. Показанием является невозможность точного соединения костей без открытого доступа, а также застарелые травмы, когда промежуток времени между происшествием и визитом к врачу составляет более недели.

Реабилитация

Длительное нахождение в неподвижном состоянии постепенно приводит к слабости мышечной ткани и потери двигательной активности. Поэтому, для благоприятного прогноза после перелома большую роль играет восстановительная терапия, которая включает лечебную гимнастику и массаж. При этом нагрузка после травмы должна быть преимущественно терапевтической. Любые действия, которые могут перегрузить травмированную конечность, исключаются.

Лечебные упражнения подбираются врачом совместно с инструктором ЛФК. В первое время рекомендованы короткие занятия с простыми движениями. Постепенно упражнения усложняются, а нагрузки увеличиваются. При этом следует помнить, что самостоятельно изменять концепцию занятий опасно. Превышение терапевтических норм может перечеркнуть все проделанное лечение.

Профилактика

Чтобы предотвратить перелом большеберцовой кости, следует придерживаться правил безопасности в быту, на работе, в транспорте. Во время интенсивных спортивных тренировок пользоваться профилактически средствами и обувью хорошего качества. Предусмотреть все возможные риски невозможно. Поэтому, если травмы не удалось избежать, травматолога необходимо посетить незамедлительно после происшествия. Раннее определения характера травмирования, что ускорит выздоровление и предупредит множество осложнений.

Источник