Косой перелом руки

Перелом лучевой кости руки считается одним из наиболее распространенных повреждений.

На его долю приходится почти 16% всех травм, получаемых в быту. Особенно часто он встречается у женщин в период менопаузы.

Первые упоминания о переломе можно найти в античных медицинских трактатах Египта и Китая. Уже тогда древние врачеватели обращали внимание на этот вид травмы, и составляли рекомендации по лечению и реабилитации пострадавших.

Перелом лучевой кости в типичном месте

У травматологов есть такое понятие, как «перелом луча в типичном месте». Это связано с тем, что подавляющее большинство случаев перелома (почти 75%) приходится на дистальную часть кости (расположенную ближе к кисти руки).

Перелом средней и проксимальной (расположенной ближе к локтю) части лучевой кости встречается всего лишь в 5 % случаев.

Бывает двух видов:

- Смита, или сгибательный. Случается, когда человек падает на кисть, согнутую в сторону тыльной поверхности предплечья. В результате костный отломок лучевой кости смещается к наружной поверхности предплечья;

- Колеса, или разгибательный. Происходит в том случае, когда пострадавший падает на ладонную поверхность кисти. В результате имеет место переразгибание в лучезапястном суставе, и костный отломок смещается в сторону тыльной поверхности предплечья.

Как видно из описания, перелом Смита и Колеса являются зеркальным отображением друг друга.

Классификация травмы

В зависимости от природы возникновения:

- Патологические – возникают не столько под действием механической силы, сколько в результате снижения минеральной плотности кости. Заболевание, ярким проявлением которого являются патологические переломы, носит название остеопороз;

- Травматические. Возникают в результате воздействия на кость какого-либо механического фактора: удар, падение, скручивание, чрезмерная физическая нагрузка и др.

В зависимости от нарушения целостности кожных покровов:

- Закрытый перелом лучевой кости руки, когда кожа над местом травмы не повреждена;

- Открытый. При этом целостность кожного покрова нарушена, и костные отломки выходят наружу.

В зависимости от линии разлома:

-

Косые;

Косые; - Поперечные;

- Продольные;

- Винтообразные;

- Т-образные;

- Вколоченные, при которых костные отломки входят («вколачиваются») друг в друга;

- Оскольчатые.

Любой тип перелома может быть как со смещением костных отломков, так и без него.

Существует так же анатомическая классификация:

- Перелом диафиза (тела) кости;

- Внутрисуставной перелом головки и шейки лучевой кости;

- Перелом шиловидного отростка.

Симптомы

Травма сопровождается достаточно яркой клинической картиной. Основные признаки и симптомы перелома руки следующие:

- Болезненность. Боль очень острая, усиливается при малейшей попытке пошевелить или даже просто напрячь мышцы руки. Особенно интенсивен болевой синдром в случае открытой травмы;Вас заинтересует…

Лечение перелома локтя и восстановительный период

Лечение перелома локтя и восстановительный период - Местный отек тканей. Перелом запускает каскад реакций, в результате которых развивается воспалительный процесс. При этом расширяются кровеносные сосуды, и жидкость частично пропотевает в ткани, что и приводит к появлению припухлости. Если в результате травмы возникла гематома, то место отека со временем приобретает синюшно-багровый цвет;

- Патологическая подвижность в руке. Данный симптом относится к абсолютным признакам, то есть его наличие в 100% случаев свидетельствует о переломе. Проверка патологической подвижности может привести к дополнительному повреждению тканей, поэтому проводить ее может только специалист!

- Укорочение руки. Этот симптом встречается при переломе со смещением отломков по длине;

- Крепитация костных отломков. Данный симптом, как и патологическая подвижность, относится к абсолютным признакам перелома. При попытке сместить кости под пальцами ощущается характерный хруст, который в клинической практике называется крепитацией. Проверить наличие крепитации может только специалист. При попытке самостоятельно проверить данный симптом может случиться еще большее смещение костных отломков.

Первая помощь при переломе лучевой кости руки

Существует три принципиальных этапа, которые должны быть обязательно проведены при оказании первой помощи. К ним относится:

Существует три принципиальных этапа, которые должны быть обязательно проведены при оказании первой помощи. К ним относится:

- Ранняя иммобилизация (обездвиживание) поврежденной конечности;

- Адекватное обезболивание;

- Местное воздействие холода;

Иммобилизация поврежденной конечности – первоочередной этап в оказании первой помощи. Правильная фиксация конечности выполняет сразу несколько задач:

- Минимизирует дополнительное смещение костей;

- Снижает риск повреждение мягких тканей отломками;

- Уменьшает боль.

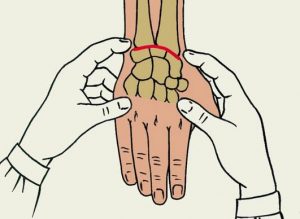

Перед тем, как проводить иммобилизацию, важно освободить руку от колец, часов, браслетов и пр. В противном случае они могут вызвать сдавливание кровеносных сосудов и нервов. Чтобы придать фиксированной конечности физиологическое положение, ее нужно согнуть в локтевом суставе под углом 90 градусов и привести к туловищу, повернув кисть вверх.

Чтобы минимизировать болевые ощущения, можно воспользоваться препаратами из группы НПВС (нестероидные противовоспалительные средства). К ним относится диклофенак, ибупрофен, кетонал, дексалгин, целебрекс и др. Перечисленные препараты можно принимать в виде таблетированных форм или в виде внутривенных и внутримышечных инъекций.

Местное применение холода так же уменьшает болевые ощущения. Кроме того, под действием низкой температуры происходит сужение сосудов и уменьшается отек тканей.

Использовать холод для обезболивания надо осторожно, чтобы не спровоцировать обморожение. Для этого грелки или пакеты со льдом перед использованием заворачивают в полотенце.

Диагностика

Лучевые методы диагностики являются «золотым стандартом» в диагностике переломов. Чаще всего в рутинной практике используется рентгенография конечности в двух проекциях.

Лучевые методы диагностики являются «золотым стандартом» в диагностике переломов. Чаще всего в рутинной практике используется рентгенография конечности в двух проекциях.

Рентгеновский снимок покажет не только наличие перелома, но и его характер, наличие отломков, вид смещения и др. Эти данные играют ключевую роль в выборе лечебной тактики.

Иногда для диагностики сложных травм травматологи используют метод компьютерной томографии.

Лечение переломов лучевой кости

Тактика лечения напрямую зависит от характера повреждения и в каждом конкретном случае подбирается индивидуально.

В случае перелома кости в типичном месте лечение заключается в закрытой репозиции («сборке») костных отломков и наложении гипсовой повязки во избежание смещения. Обычно гипсовая повязка охватывает кисть, предплечье и нижнюю треть плеча.

Сколько носить гипс при переломе лучевой кости руки? Иммобилизация длится, в среднем, 4-5 недель. Перед тем, как снимать гипсовую повязку, в обязательном порядке проводится контрольная рентгенография. Это нужно для оценки сращения косных отломков.

Иногда бывает невозможно вылечить травму путем наложения одной только гипсовой повязки. Тогда прибегают к следующим методам:

- Чрескожная фиксация отломков спицами. Плюсом метода является его быстрота и малая травматичность. Однако при таком лечении невозможно начинать раннюю разработку лучезапястного сустава;

- Открытая репозиция костных отломков с использованием металлоконструкции. При этом хирург производит разрез мягких тканей, сопоставляет костные отломки и фиксирует их при помощи металлической пластины и винтов.

К сожалению, хирургические методы имеют ряд отрицательных моментов. Прежде всего, это риск инфицирования раны. Поэтому после проведения операции необходимо пропить курс антибиотиков широкого спектра действия. Второй недостаток хирургического лечения переломов заключается в длительном периоде реабилитации.

Сроки восстановления

Длительность восстановительного периода зависит от сложности полученной травмы и составляется, в среднем, 6-8 недель. На длительность восстановления влияют такие факторы, как масштаб операции, скорость заживления раны, состояние иммунитета, наличие заболеваний костной ткани и др.

Нередко процесс восстановления после перелома лучевой кости затягивается из-за того, что пациенты пренебрегают рекомендациями докторов, в частности, самостоятельно снимают гипсовые повязки раньше положенного срока. Это чревато рядом осложнений, речь о которых пойдет ниже.

Если после снятия гипса рука отекла — это нормальный процесс, как избавиться от отека после перелома руки можно узнать здесь.

Реабилитация и как разработать руку после перелома лучевой кости

Реабилитация после перелома должна осуществляться комплексно и включать в себя массаж, физиотерапию, а так же лечебную физкультуру. Успех лечения во многом зависит от того, насколько ответственно человек подойдет к каждому из перечисленных мероприятий.

Массаж

Начинать восстановление конечности можно с массажа. Правильно выполняемый массаж после перелома лучевой кости обладает обезболивающим эффектом, улучшает процессы восстановления, а так же препятствует гипотрофии мышц.

Начинать восстановление конечности можно с массажа. Правильно выполняемый массаж после перелома лучевой кости обладает обезболивающим эффектом, улучшает процессы восстановления, а так же препятствует гипотрофии мышц.

Начинают с массажа плеча, затем работают с локтевым суставом, и только после этого переходят к массажу участков вокруг травмы. В завершении проводят массаж кисти. Длительность массажного сеанса составляет около 15 минут.

Методы физиотерапии

Физиотерапия занимает важное место в реабилитации. Используются следующие процедуры:

- Электрофорез с препаратами кальция. Суть электрофореза сводится к медленному направленному движению частиц лекарственного препарата вглубь тканей. Кальций повышает минеральную плотность костей и ускоряет сращение костных отломков;

- Низкочастотная магнитотерапия. Оказывает обезболивающее и противовоспалительное действие;

- Метод УВЧ. Данная методика направлена на прогревание мягких тканей. В результате улучшается местный обмен веществ, что ускоряет регенерацию;

- Ультрафиолетовое излучение. Под действием ультрафиолетового излучения происходит выработка витамина D, необходимого для лучшего усвоения кальция.

Занятия ЛФК

В результате длительной иммобилизации мышцы теряют тонус, что чревато развитием гипотрофии. Именно поэтому так важно своевременное начало ЛФК при переломе лучевой кости. Занятия следует начинать с самых простых упражнений, например, с поочередного сгибания пальцев. Врач выпишет схему упражнений, как разрабатывать руку после перелома лучевой кости.

Упражнения после перелома лучевой кости следует выполнять аккуратно, без резких движений.

Важно проводить ЛФК под руководством специалиста, который подберет комплекс упражнений в соответствии с физическими возможностями пациента и проследит за правильностью его выполнения.

Осложнения и возможные последствия

Их можно разделить на две группы: непосредственные осложнения травмы и ее отдаленные последствия.

К непосредственным осложнениям травмы относятся:

- Повреждение нервного пучка (например, разрыв). Влечет за собой нарушение чувствительности (тепловой, тактильной, двигательной и др.);

- Повреждение пальцевых сухожилий, в результате чего может быть нарушена функция сгибания или разгибания кисти;

- Повреждение кровеносных сосудов с формированием гематомы;

- Частичный или полный разрыв мышц;

- Инфекционные осложнения (например, присоединение инфекции к раневой поверхности).

Отдаленные осложнения встречаются не так часто. К ним относится остеомиелит (гнойное расплавление кости), деформация конечности из-за неправильного сращения костных отломков, формирование контрактур.

Особенности перелома лучевой кости у ребенка

Кости ребенка по своей структуре отличаются от костей взрослого человека. Это обусловлено наличием зон роста костей, лучшим кровоснабжением, а так же особенностями надкостницы – оболочки, которая покрывает кости снаружи.

Для детского возраста очень характерно формирование переломов по типу «зеленой ветви», или поднадкостничного перелома. За счет того, что надкостница у детей очень гибкая, она не теряет своей целостности при травме.

При падении или ударе кость прогибается, выпуклая сторона ее ломается, а вогнутая остается нетронутой. Таким образом, перелом получается неполным и заживает намного быстрее.

Несмотря на перечисленные особенности к переломам у детей стоит относиться серьёзно. Нередки случаи, когда неправильное сращение костей в детстве оставляет отпечаток в виде нарушения функции руки на всю жизнь.

Источник

Содержание статьи

Перелом лучевой кости руки чаще всего случается при падениях с приземлением на дистальный отдел выпрямленной руки. Травма характерна для женщин старшего возраста, организм которых испытывает гормональную перестройку в связи с наступлением периода менопаузы. Нарушение целостности кости предплечья сопровождается острой болью, выраженным отеком и двигательной дисфункцией. Травма подтверждается результатами рентгенографии, лечится оперативным и консервативным способом.

Краткая характеристика

Предплечье состоит из лучевой и локтевой кости. Несмотря на то, что локтевая кость в два раза толще, переломы лучевой кости встречаются гораздо чаще. Привычной локализацией является область около лучезапястного сустава. Диафизарные повреждения и травмы в области локтевого сочленения занимают 5% от общего числа случаев травматизации кости.

В практической травматологии различают два вида травм луча. Каждый из них назван именем ученого медика, который впервые описал это состояние:

- Смита – разрушение костной структуры в момент сгибания на участке, который граничит с лучезапястным суставом. Причиной является падение с упором на тыльную область кисти, в момент травмы согнутую на себя.

- Путо-Коллеса – разлом кости предплечья на 3 см выше запястья при приземлении на раскрытую ладонь. Данный вид травмы является обратным в сравнении с переломом Смита и встречается гораздо чаще, чем аналогичная травматизация в противоположную сторону.

Пострадавшие с переломом лучевой кости составляют около 16 % от всех пациентов, обратившихся в травматологическое отделение.

Причины возникновения

Чаще всего такие травмы появляются в результате непрямого воздействия или удара:

- интенсивное внешнее воздействие или падение на основание разогнутой ладони;

- сильный удар или перенос веса всего тела в момент приземления на тыльную сторону кисти.

Кроме прямых причин, к нарушению костной структуры приводят патологические изменения в организме:

- остеопороз – хроническое прогрессирующее заболевание, которое характеризуется нарушением минерального состава кости, приводящее к их хрупкости;

- остеомаляция – вымывание микроэлементов с дальнейшим размягчением;

- остеомиелит – гнойно-некротическое поражение костей;

- инфекционное заражение туберкулезом;

- онкологические разрастания.

Косвенно патологию провоцирует ожирение, гормональные и обменные нарушения, эндокринные патологии и общая нетренированность мышечной системы.

Разновидности

Если разлом кости происходит под воздействием чрезмерного внешнего воздействия, при падении, сжимании или скручивании кисти, такой перелом называется травматическим.

Когда тяжелое повреждение повлекла неадекватная по силе травма, предполагается осложненность заболеванием, которое снижает характеристики прочности кости. Такой вид травмы называют патологическим.

Учитывая целостность кожного покрова, выделяют:

- Открытый – повреждена кожа и мышца, нередко в процесс вовлекается соединительная ткань (разрыв связок, сухожилий), кровеносные сосуды, нервные окончания и крупные стволы.

- Закрытый – края костных отломков не разрывают поверхностный слой кожного покрова, но прощупываются. Повреждение может сопровождаться небольшими ссадинами и порезами.

Полные переломы, когда лучевая кость разделена на две отдельные части, осложняются кровотечением и разрывом мышечных волокон, которые «растягивают» костные отломки, вызывая смещение. Неполными называют трещины кости и надломы.

По направлению линии повреждения встречаются:

- поперечные;

- косые;

- винтообразные;

- продольные;

- оскольчатые;

- в форме буквы «Т»;

- вколоченные, когда один костный отломок «входит» в другой.

В зависимости от анатомической локализации перелом лучевой кости делится на:

- диафизарные – в середине кости;

- повреждение головки и шейки лучевой кости внутри суставов;

- поражение шиловидного отростка.

Клинические признаки

Тяжелая травма кости приводит к развитию выраженной симптоматической картины. Пострадавший испытывает интенсивный болевой симптом в месте разлома, иррадиирующий по направлению к плечевому суставу. Болевой импульс усиливается даже при попытке напрячь мышцы руки. Особенной интенсивностью отличается болезненность при переломе в области локтевого сустава, причиной которого может стать дорожно-транспортное происшествие, спарринги в спортивной борьбе, действия насильственного характера.

Место повреждения увеличивается в размере за счет отека мягких тканей. После травмы межклеточная жидкость скапливается, вызывая дополнительные болевые ощущения. Вокруг очага травматизации происходит подкожное кровоизлияние при закрытом виде травмы. Кровоподтеки появляются в течение нескольких дней.

Если через кожу просматривается пульсация, значит, кровотечение продолжается. При наружном кровотечении различают артериальный и венозный тип. При повреждении артерии алая кровь бьет фонтаном, венозное кровоизлияние представляет собой стекающую струю крови темного цвета. Опасным признаком считается цианоз (посинение) руки после кровотечения из вены.

Перелом лучевой кости руки сопровождается отсутствием двигательной функции в близлежащих суставах. Кисть может быть менять направление, которое противоречит нормальной физиологии и анатомическому строению верхней конечности. Все вышеперечисленные симптомы относятся к относительным, и могут сопровождать и другие виды травмы – вывихи и ушибы.

Проявления, являющиеся исключительными для перелома:

- патологическая подвижность в месте перелома;

- крепитация – костный хруст, который обнаруживается при пальпации;

- визуализация костных отломков под кожей или через открытую рану.

Отличительные признаки при разных видах переломах

- Смита – отклонение кисти в наружном направлении, при этом происходит одновременное смещение костей (отломок лучевой кости направлен к ладони).

- Коллеса – разгибательная травма приводит к деформации плечевого сустава, напоминающая штыкообразную форму. Травма сопровождается повреждением шиловидного отростка, а у пожилых и людей с повышенной хрупкостью костей происходит дробление в месте перелома.

Первая помощь

Оказание помощи пострадавшему начинается с этапа придания покоя поврежденной конечности. Целью иммобилизации является предотвращение дальнейшего травмирования и присоединения вторичных осложнений. Для этого травмированную руку сгибают в локтевом суставе под прямым углом, и фиксирует близко к туловищу. При этом используется платок, шарф или косыночный бандаж.

Правильная иммобилизация способствует:

- уменьшению боли;

- снижению рисков разрыва мягких тканей и кожи при закрытой травме;

- предотвращение смещения костных отломков.

Если рана открытая, необходимо накрыть раневую поверхность стерильным перевязочным материалом. При этом двигать сломанную руку запрещено. При наличии украшений на пальцах, снять их, так как отечность, распространяясь на пальцы, приведет к нарушению микроциркуляции в передавленном кольцом месте.

Чтобы снизить болевой эффект, можно принять нестероидные противовоспалительные препараты – Кетопрофен, Ибупрофен, Диклофенак. Чаще всего используются таблетированные формы, в редких случаях – инъекционное введение в мышцу.

Уменьшить выраженность отека поможет прикладывание холодного предмета, предварительно обернутого тканью. Кроме сосудосуживающего эффекта, холод притупляет чувствительность болевых рецепторов. Воздействие не должно продолжаться более чем 15 минут, в ином случае возникает переохлаждение тканей. После проведения доврачебных действий, пострадавшего доставляют к травматологу.

Уточнение диагноза

Точно установить вид перелома лучевой кости, возможно после получения результата рентгеновского исследования. Для исключения ошибки обязательным условием является получение снимка в боковой и передней проекции. Такой метод не только подтверждает разлом кости, но и уточняет вид, локализацию травмы, наличие смещения и количество костных отломков. При недостаточной результативности дополнительно назначается магнитно-резонансная томография.

Лечебные мероприятия

Врачебная тактика может отличаться в зависимости от тяжести травмы, количества осложнений, места повреждения и общего состояния пациента. Несложный перелом лучевой кости, который не сопровождается присоединением вторичных осложнений, лечится ручной репозицией. При этом закрытый способ сопоставления костных отломков контролируется рентгенографией. Для закрепления фиксирующего эффекта накладывается гипс. Длительность иммобилизации определяется доктором и составляет 1-1,5 месяца.

При переломе шиловидного отростка (Гетчинсона) в большинстве случаев применяется открытая репозиция, которая требует мастерства хирурга и длительного курса обездвиживания. В таких случаях чаще используют ортез для лучезапястного отдела, снабженный металлическими пластинами. Материал, из которого изготовлен бандаж, не вызывает аллергии, что важно для больного, который должен находиться в нем длительное время.

Хирургическое вмешательство

Оперативное лечение проводится в следующих случаях:

- смещенный перелом с образованием мелких осколков;

- повреждение головки лучевой кости с выходом из суставной впадины;

- неправильное сращение костей;

- разрыв кровеносных сосудов, мышечной ткани, нарушение иннервации.

При сломе шиловидного отростка проводится операция. Хирурги фиксируют части кости пластинами, при чрезмерном раздроблении, когда не хватает костной ткани, проводится наращивание кости.

Способы оперативного лечения:

- Чрескожная фиксация отломков металлической конструкцией (спицами) отличается малой инвазивностью. Для манипуляции требуется немного времени, что уменьшает риски осложнений после анестезии. При лечении таким способом восстановительный период длится дольше.

- Репозиция открытым способом предполагает соединение частей кости через трепанационное окно. Через разрез кость «собирается» и укрепляется скобами, после чего накладываются швы.

Во время операции для укрепления лучевой кости на время этапов сращения применяется аппарат Илизарова. Металлоконструкция остается в руке и удаляется только после полного сращения. Спицы, как и гипс, снимается только после контрольного рентгенографического исследования.

Минусом оперативного лечения являются не только увеличение длительности реабилитации после травмы, но и вероятность послеоперационных осложнений. В большей степени это касается присоединения инфекционного фактора, что вынуждает проводить профилактический курс антибиотикотерапии.

Восстановительный период

Какое время понадобится, чтобы перелом лучевой кости руки сросся, зависит от тяжести травмы, способа ее лечения, возраста пациента, состояния его иммунной системы и скорости метаболических процессов. Длительность жесткой фиксации может варьироваться от 6 недель до 2 месяцев. Если перелом без признаков смещение, на соединение отломков уходит около 6 недель, при тяжелых травмах гипсовую повязку оставляют до 2 месяцев.

В каждом случае вопрос решается индивидуально. У пациентов молодого возраста процесс регенерации идет намного быстрее, чем у лиц преклонных лет. Большую роль играет наличие хронических заболеваний эндокринного характера и болезней, вследствие которых нарушаются обменные реакции в костной ткани. Кроме того, заживление может затянуться по вине самого пациента, который снимает гипс без разрешения врача.

После операции может сохраняться болевой синдром. Если болезненность незначительная, это не является патологическим признаком. В таком случае назначаются анальгезирующие препараты – Баралгин, Кетонал. Если через несколько дней боли не прекращаются и носят интенсивный характер, появляется подозрение на начало воспалительного процесса. После чего проводится дополнительное антибактериальное лечение с одновременным приемом препаратов, улучшающих иммунитет.

Реабилитация

Восстановление функциональности травмированной конечности лежит в основе реабилитационных мероприятий, которые проводятся в трех направлениях:

- массаж;

- физиотерапия;

- лечебная физкультура.

Массажная терапия назначается курсом. Длительность одного сеанса составляет примерно четверть часа. Физическое воздействие начинается с плечевого сустава и постепенно спускается к лучезапястному сочленению. Последним массажируется место вокруг травмы и кисть. При правильном выполнении восстанавливается работа мышц, эластичность связок и достигается легкий обезболивающий эффект.

Для сокращения периода восстановления, перелом лучевой кости лечат методами физиотерапевтического воздействия:

- внедрение кальция через кожу при помощи электрических токов ;

- импульсное магнитное поле;

- УВЧ – прогревание тканей;

- ультрафиолетовое излучение.

Разработать руку после перелома поможет комплекс лечебной гимнастики, который подбирается лечащим доктором совместно с инструктором ЛФК. Первые сеансы проводятся под присмотром профессионала, который покажет правильную технику лечебных движений и научит дозировать нагрузку.

Возможные осложнения

Вторичные патологии, которые может спровоцировать перелом лучевой кости, по времени появления можно разграничить на ранние и поздние. К осложнениям, возникающим сразу после травматизации, относят:

- снижение чувствительности, вследствие поражения нервного ствола;

- нарушение целостности сухожилий приводит к двигательной дисфункции пальцев;

- разрыв мышечных тканей;

- разрыв кровеносных сосудов со скоплением крови под кожей;

- инфицирование раны.

В поздний период могут сформироваться контрактуры, деформироваться рука, а также развиться гнойно-воспалительный процесс – остеомиелит.

Профилактика

Меры по предупреждению перелома заключаются в соблюдении осторожности во время спортивных тренировок, при работе на производстве и в быту. Выбор удобной обуви с нескользящей подошвой снизит риск падения на улице и в помещении. Чтобы предотвратить патологический перелом лучевой кости руки, нужно правильно питаться, своевременно проводить лечение заболеваний, которые снижают плотность костной ткани. Если травматизации избежать не удалось, нужно срочно обратиться в травматологический пункт для оказания квалифицированной помощи.

Источник