Коррекция альвеолярного перелома

Нередко пациенты, планируя осуществить протезирование зубов, сталкиваются с такой проблемой дефекта альвеолярного отростка. Указанная патология в целом редко проявляет себя, однако при необходимости реставрации зубного ряда требуется небольшое хирургическое вмешательство.

На сегодняшний день существует несколько методик, способствующих устранению аномалий, связанных со структурой альвеолярного гребня. Главным нюансом здесь является правильный выбор специалиста, который будет проводить операцию: данная манипуляция нуждается в скрупулезности и осторожности.

Особенности строения альвеолярного отростка – к чему приводят его повреждения или дефекты?

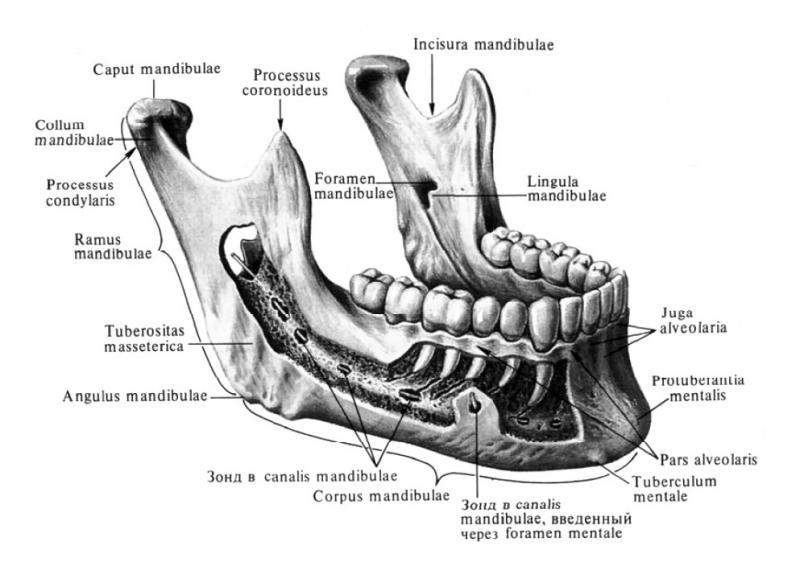

Рассматриваемый орган представляет собой костные дуги, в которых размещены корни зубов.

Исходя из анатомических особенностей, альвеолярный отросток можно разделить на несколько секций:

- Наружная составляющая (вестибулярная стенка). Находится в районе губ и щек, затрагивая резцы, клыки, премоляры и моляры.

- Внутренняя секция (язычная стенка). Расположена неподалеку от языка, параллельно наружной части альвеолярного отростка.

- Средняя часть. Располагается между первой и второй стенками, и представлена следующими составляющими:

- Губчатое вещество. Заполняет пространство между наружной и внутренней секциями. Здесь есть канал, который снабжен сосудами и нервами. Данный канал разделен на несколько мелких канальцев с нервными окончаниями, которые соединены с корнями зубов. Именно данное вещество благоприятствует фиксации зуба в необходимом положении в костной ткани челюсти.

- Альвеолы зубов. Располагаются в районе губчатой ткани и разделены друг от друга межзубными перегородками. Корни зубов, небольшая часть шеек помещены в альвеолярных ячейках.

- Альвеолярная дуга. Изогнутый край альвеолярного отростка верхней/нижней челюсти, образованный межальвеолярными перегородками.

- Межкорневые перегородки. Входят в состав альвеол многокорневых зубов, а их длина меньше протяженности корня.

Зачастую наличие врожденных дефектов альвеолярного отростка определяется в ходе подготовки к протезированию либо имплантации. В остальных случаях об аномалиях костной дуги пациент даже не подозревает.

Различают несколько факторов, способных вызвать деформацию альвеолярного отростка:

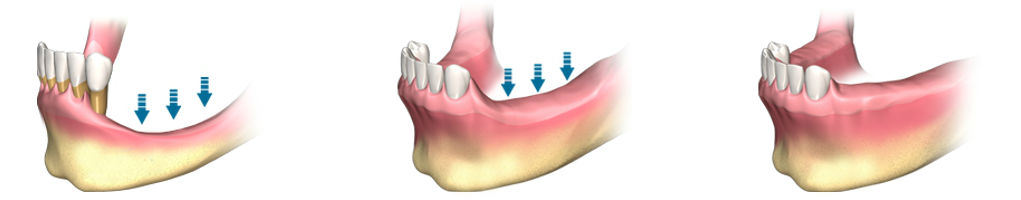

- Ликвидация зуба вместе с корнем. Та зона кости, которая осталась без зуба претерпевает изменений с течением времени. Указанный процесс заканчивается полной атрофией: происходит сжатие гребня с одновременным уменьшением его параметров.

- Специфика строения верхней и нижней челюсти.

- Травмирование челюсти, которое сопровождается обширным гнойным процессом в зоне отростка.

- Плохо зафиксированный протез, либо неадекватно подобранный вид протезирования зубов. К примеру, мостовидная конструкция на слабых изделиях может стать следствием неравномерного распределения нагрузки на отдельные участки кости.

- Врожденные деформации челюсти/альвеолярного отростка.

- Изменения костной ткани, обусловленные старением.

- Хронические стоматологические недуги, которые негативно влияют на структуру костной ткани: гранулемы, кисты, пародонтит.

- Соматические заболевания. В первую очередь, сюда причисляют сахарный диабет.

Виды повреждений и дефектов альвеолярного гребня

Самыми распространенными аномалиями альвеолярного отростка являются следующие:

- Тотальная атрофия кости, на фоне которой произошли изменения параметров альвеолярного гребня. Подобное явление возникает после удаления корня зуба, а также вследствие некоторых заболеваний (остеопороз, остеомиелит).

- Незначительная ширина гребня. Данное отклонение — результат генетических нарушений. Может диагностироваться при рождении либо с возрастом, после удаления зубов.

- Подвижность альвеолярного гребня. В ходе рассматриваемого дефекта происходит сильное разрастание слизистой оболочки десны. Причина этого — постоянное ношение съемных конструкций, которые регулярно воздействуют на десну. Доктор решает данную проблему в амбулаторным режиме: лишние края аккуратно срезают.

- Неровная поверхность гребня. Искривления могут быть различной природы: бугристые, шероховатые. Жалобы у пациентов с подобными аномалиями отсутствуют до тех пор, пока не возникает необходимость в установке имплантатов.

Структура альвеолярного отростка может измениться в результате его травмирования.

В ходе этого имеет место быть кровотечение, отечность щеки, острая боль, невозможность сомкнуть зубы.

Методы лечения и пластики дефектов альвеолярного отростка

Устранить аномалии в строении альвеолярного отростка и создать оптимальную форму кости возможно посредством альвеолопластики.

Данный тип хирургического вмешательства может проводиться несколькими способами:

- Операция «внакладку». В ходе манипуляции производят накладку имплантата по гребню альвеолярного отростка. Подобная процедура актуальна в тех случаях, когда высота альвеолярного отростка меньше нормы, либо имеют место быть бугры, излишки, новообразования в кости.

- Вертикальная остеотомия+транспозиция костных стенок. В ходе процедуры оперирующий надламывает стенку. Образовавшуюся полость заполняют специальным материалом. Завершающий этап — налаживание швов, которые ускорят регенеративные процессы.

- Комплекс хирургических мероприятий, что выполняются внутри кости. Данному типу хирургического вмешательства предшествует вертикальная остеотомия.

Наращивание (аугментация) альвеолярного отростка — процедура, нацеленная на увеличения объема костной ткани. Зачастую ее проводят перед установкой имплантатов, когда вследствие утраты зуба атрофировалась кость.

Биоматериал фиксируют при помощи небольших титановых винтиков.

В качестве рабочего материала может применяться:

- Костная ткань, взятая непосредственно у пациента. Зачастую донорский материал извлекают из зоны роста зубов мудрости. В некоторых случаях необходимый биоматериал может извлекаться вне участка ротовой полости (ребро, бедро). Подобный трансплантат — лучшее средство для наращивания.

- Кость, полученная от человеческих доноров. Указанное вещество подвергается тщательной обработке и обследованию, после чего его можно назвать своеобразным «строительным материалом».

- Трансплантат, взятый у животных. Основными донорами здесь служат коровы/быки, чьи кости стерилизуют в несколько этапов. Такой комплекс процедур способен заменить костный материал животных на естественную кость.

- Искусственные (рассасывающиеся или не рассасывающиеся) материалы, которые способны заменить естественную кость. Чаще всего используют разновидность кальция фосфата.

Рассмотренные выше манипуляции достаточно болезненные: перед их проведением рабочий участок обезболивают.

После наращивания костной ткани должно пройти хотя бы полгода, прежде чем подсаженный материал приживется. Только по истечению указанного периода врач может осуществлять имплантацию зубов.

Источник

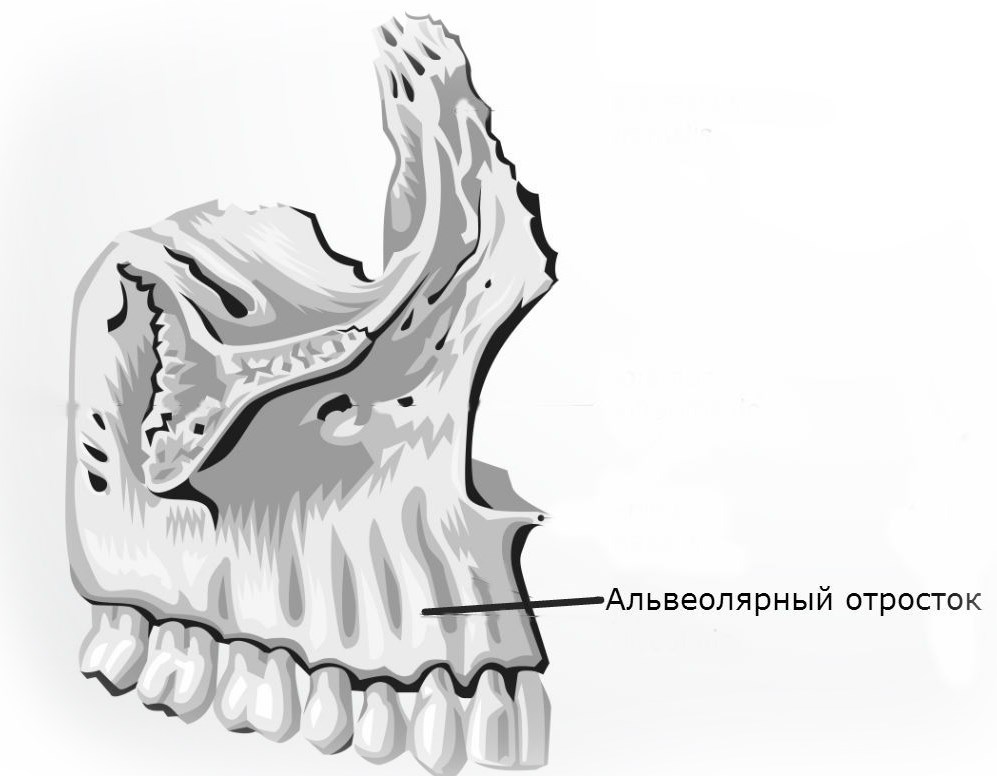

Альвеолярный отросток представляет собой анатомическую часть челюсти. Такие образования встречаются как на верхней, так и на нижней челюсти. Внешний вид альвеолярного отростка напоминает губку. Высота его может быть различной, что зависит от наследственных факторов, возраста, перенесенных заболеваний зубов.

Строение

В состав альвеолярного отростка входят следующие элементы:

- Наружная стенка, которая включает в себя щеки и губы.

- Внутренняя, включающая язык, челюсть, зубы.

- Пространство между обеими стенками заполнено зубными лунками, из которых растут зубы. Интересно, что альвеолы появляются вместе с ростом зуба и полностью исчезают после его выпадения. Они являются частью челюсти, а сверху покрываются кортикальным слоем. На снимке рентгена он представляет собой плотную линию, которая отличается от губчатой ткани.

Патология отростка

Коррекция альвеолярного отростка может понадобиться в том случае, если эта часть челюсти подверглась патологическим изменениям. Среди них можно выделить следующие:

- Атрофия. Происходит она по различным причинам. Если врач определил атрофию, то перед коррекцией он должен выполнить еще и альвеолопластику, методы которой могут быть разнообразными. Необходимость такого процесса заключается в увеличении количества костной ткани в месте, где в дальнейшем будет проведена операция. При атрофии необходима имплантация.

- Неправильное развитие. У некоторых пациентов врачи наблюдают слишком большие альвеолярные отростки. В таком случае их размер уменьшается только в процессе хирургического вмешательства.

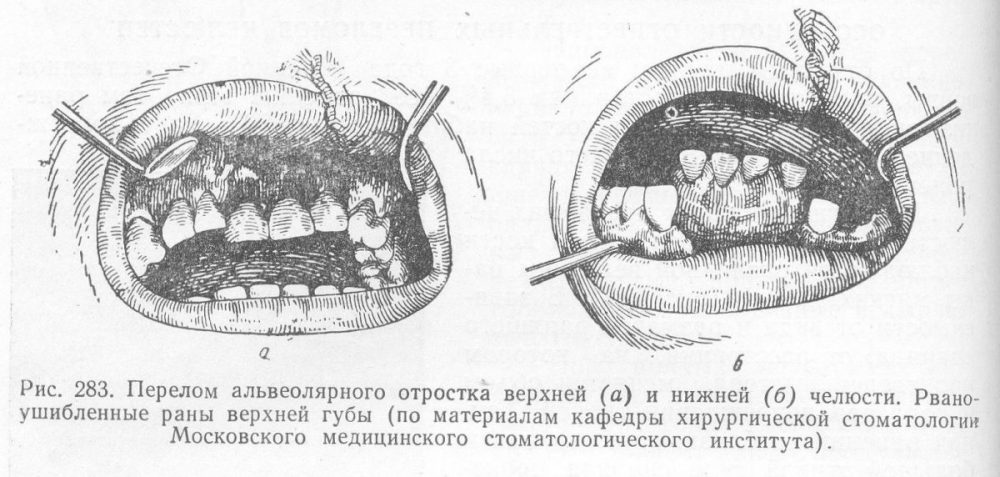

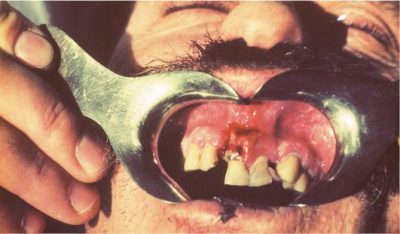

- Переломы альвеолярного отростка. Они могут быть полными, частичными и оскольчатыми. Нередко такое явление сопряжено с переломом зубов. Симптомами недуга являются кровотечение, опухание пораженной области, отекание щеки, невыносимая боль.

Заболевания

Альвеолярный отросток подвергается разнообразным заболеваниям, в результате чего и может потребоваться его коррекция. Рассмотрим болезни, при которых врач может назначить имплантацию:

- Частичное разрушение отростка.

- Дефекты, появившиеся в результате различных травм. Кроме того, они могут стать следствием удаления опухоли, если у пациента она когда-то была.

Как выполняется коррекция?

Коррекция осуществляется в случае, когда альвеолярный отросток был деформирован. Происходит она как на нижней, так и на верхней челюсти. Делают ее с помощью альвеопластики или других методов.

В некоторых случаях отросток является бугристым узким и неровным. При этом используемый биоматериал размещается одновременно по костной поверхности и над ней. За счет этого врач может придать кости необходимую форму. Во время коррекции может также понадобиться рассечение надкостницы и надрезание слизистой оболочки отростка. После этого врач подготавливает кость (придает ей нужную форму), а затем ставит используемый для имплантации материал. Края надкостницы сшиваются, чтобы получилась более правильная форма. Вся процедура осуществляется под местным наркозом. Кроме того, доктор может удалить излишки, тяжи, нависающие края. Реконструкция произойдет без осложнений, если до и после операции больной будет придерживаться всех рекомендаций своего лечащего врача.

Способы альвеолопластики

Челюсть человека – это часть тела, которую довольно тяжело оперировать. Ведь для благоприятного результата необходимо максимально расширить рот пациента, поэтому в процессе работы могут возникнуть некоторые затруднения. Альвеолопластика происходит под действием анестезии, поскольку этот процесс является довольно болезненным. Всего есть четыре способа осуществления процедуры:

- Выполнение коррекции внутри кости. Однако врач не может сразу приступить к пластике, поскольку сначала он должен сделать вертикальную остеотомию, а также транспозицию костных стенок.

- Осуществление реконструкции путем разрезания гребня отростка.

- Также пластика может происходить на поверхности костного ската. Делается она внакладку.

- Остеотомия. Ее выполняет врач-хирург путем надломления стенки. Полученное пространство в результате операции заполняется специальным биоматериалом.

Таким образом, все четыре метода осуществляются по-разному. Однако их общей целью является увеличение костной ткани в той части челюсти, где в дальнейшем будет происходить хирургическое лечение.

Что такое аугментация и для чего она необходима?

Аугментация – это способ наращивания кости челюсти. В первую очередь происходит наращение высоты деформированной нижней части. Это происходит за счет костных блоков, а также имплантации искусственной кости. Такой метод применим в тех случаях, когда пациент потерял зубы, что привело к рассасыванию кости.

Процесс выполняется в несколько этапов. Сначала хирург должен обеспечить доступ для костной лунки зуба, который был потерян. Она наполняется специальным препаратом искусственной кости. После этого врач зашивает рану. Интеграция костной ткани может происходить от одного до нескольких месяцев. Все это время пациент должен находиться под строгим наблюдением врача. Если появятся какие-то осложнения, может потребоваться еще одна операция. Если костная ткань обладает высотой меньше 10 мм, то во время имплантации нерв, который располагается в нижней лунке, может немного атрофироваться. Чтобы этого не случилось, врач должен выполнить его транспозицию.

Что происходит после коррекции?

После того как произошла коррекция альвеолярного отростка, не рекомендуется перегружать челюсть человека. Всю первую неделю после операции необходимо ездить к своему лечащему врачу, который будет накладывать парадонтологическую повязку. Спустя некоторое время накладывается каппа. Имплантация зубов может быть осуществлена не менее чем через полгода после пластики.

Таким образом, коррекция альвеолярного отростка – это неизбежная процедура, если появилась необходимость имплантации зубов. Процесс происходит достаточно быстро под местной анестезией. Но чтобы не возникло осложнений, пациент должен находиться некоторое время под наблюдением врача.

Источник

Такие переломы являются актуальной проблемой в челюстно-лицевой хирургии, требуют квалифицированной диагностики и своевременной специализированной помощи.

Анатомия

Альвеолярный отросток представляет собой часть верхней и нижней челюсти. Эта та часть кости, в которой заложены так называемые альвеолы – зубные лунки. Структура отростка такова, что он состоит из двух пластинок (наружной и внутренней), расположенного между ними губчатого вещества костной ткани, а также из 8 лунок для соответствующих зубов.

Наружная пластинка тоньше внутренней, в большей мере подвержена травматизации, а губчатое вещество выступает в роли амортизатора, защищая кость от полного перелома альвеолярного отростка.

Наружная пластинка тоньше внутренней, в большей мере подвержена травматизации, а губчатое вещество выступает в роли амортизатора, защищая кость от полного перелома альвеолярного отростка.

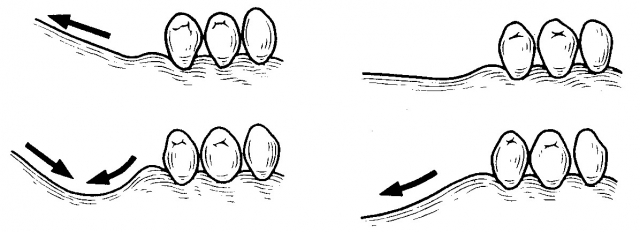

Однако, вид и распространенность травмы определяется не только структурой альвеолярного отростка. Немаловажную роль играют и такие факторы, как сила механического воздействия, его направление, точка приложения силы, тяга мышечных структур.

В отношении прогноза ключевым фактором выступает целостность корневой системы зубов, а при подозрении на перелом альвеолярного отростка у ребенка важно решить вопрос о целостности фолликулов постоянных зубов.

Причины перелома альвеолярного отростка

Основываясь на этиологии процесса, выделяют травматические и патологические переломы альвеолярных отростков. Чаще встречаются переломы травматического генеза, ассоциированные:

- с ударами;

- столкновениями;

- падением с высоты.

В таких случаях сила механического воздействия сообщается костной ткани в виде значительного количества кинетической энергии, что приводит к разобщению костных балок наружной пластинки. Если кинетической энергии оказывается достаточно для того, чтобы разобщить структуры губчатого вещества, то формируется неполный перелом, а если разрушается и внутренняя пластина, то формируется полный травматический перелом альвеолярного отростка.

Перелом альвеолярного отростка верхней и нижней челюсти

Перелом альвеолярного отростка верхней и нижней челюстиСреди возможных причин патологического перелома альвеолярного отростка:

- остеомиелит кости;

- крупные радикулярные кисты;

- фиброзный остит;

- мраморная болезнь;

- злокачественные опухоли костной ткани.

Если имеется одна из указанных выше патологий, то перелом альвеолярного отростка может возникнуть даже при приложении малой силы. Так, если травматический перелом возникает при падении человека с высоты 2-3 этажа и более, то патологический может возникнуть при падении человека с высоты собственного роста (при условии наличия фоновой патологии). Определенные предпосылки для возникновения травмы создают анатомо-физиологические особенности челюстно-лицевой зоны.

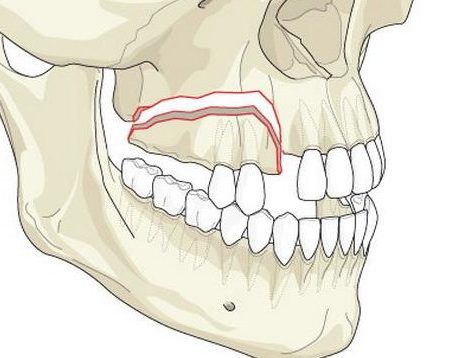

Альвеолярные отростки верхней челюсти травмируются чаще, поскольку ортогнатический (нормальный) прикус предусматривает перекрытие фронтальных резцов нижнего зубного ряда верхними.

Кроме того, наружная и внутренняя костные пластинки верхней челюсти тоньше, чем нижней. С другой стороны, альвеолярные отростки верхней челюсти защищают скуловые дуги и носовые хрящи. Таким образом, решающую роль в отношении места перелома альвеолярного отростка играют точка приложения силы, а также ее направление.

Классификация переломов альвеолярного отростка

Отдельные разновидности переломов альвеолярного отростка уже упоминались выше. Подчеркнем, что на основании этиологического фактора выделяются:

- переломы травматического генеза;

- патологические переломы.

Понимание такого деления важно, поскольку в первом случае вопрос о консолидации (то есть, сращении перелома) не вызывает сомнений, а вот во втором полная консолидация возможна далеко не всегда. Травмы патологического генеза требуют особой тактики ведения пациента.

Основываясь на распространенности травмы и состоянии костных фрагментов (отломков), переломы разделяют на следующие виды:

Основываясь на распространенности травмы и состоянии костных фрагментов (отломков), переломы разделяют на следующие виды:

- частичные;

- неполные;

- полные;

- оскольчатые;

- с дефектом костной ткани;

- со смещением;

- без смещения.

О частичном переломе альвеолярного отростка говорят в тех случаях, когда повреждение захватывает лишь наружную костную пластинку, о неполном – когда повреждается наружная пластинка и губчатое вещество, а о полном – при распространении дефекта до внутренней кострой пластинки, включая последнюю.

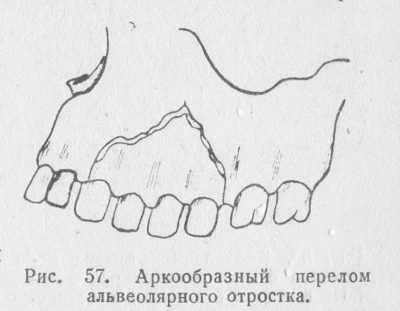

В случаях полного костного дефекта две вертикальные линии на рентгенограмме оказываются соединены горизонтальной, создавая тем самым эффект аркообразного просветления. Об оскольчатой травме говорят в тех случаях, когда альвеолярный отросток разделяется на 3 костных отломка и более, а о дефекте костной ткани говорят тогда, когда наблюдается полный отрыв поврежденного участка альвеолярного отростка челюсти.

Переломы альвеолярного отростка со смещением и без такового выделяют отдельно, поскольку каждый из указанных выше вариантов травмы может сопровождаться сдвигом костных фрагментов.

Случаи без смещения консолидируются быстрее, легче поддаются лечению. Переломы со смещением, в свою очередь, труднее поддаются терапии, могут потребовать хирургического вмешательства, место травмы регенерирует дольше.

Самым тяжелым видом перелома альвеолярного отростка считают перелом с дефектом костной ткани, когда участок повреждения полностью отделяется от сохранной кости.

Симптомы перелома альвеолярного отростка

Основным симптомом данной патологии служит выраженный болевой синдром. Именно боль сигнализирует о серьезной травме, указывая на ее локализацию и распространенность.

Характерно, что болевые ощущения усиливаются при малейших движениях травмированной и сохранной челюстей, при попытках закрыть рот (рот у пострадавших фиксирован в приоткрытом положении), сомкнуть зубы, сглотнуть слюну.

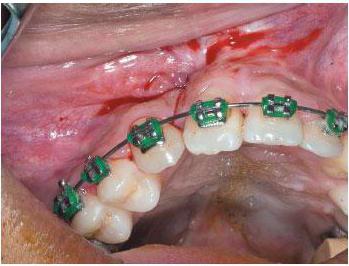

Другим тревожным симптомом, вызывающим значительное беспокойство больного, служит кровотечение. Обычно источник кровотечения определяется визуально, видны раны на лице, которые могут быть ушибленными, рванными или рвано-ушибленными.

Другим тревожным симптомом, вызывающим значительное беспокойство больного, служит кровотечение. Обычно источник кровотечения определяется визуально, видны раны на лице, которые могут быть ушибленными, рванными или рвано-ушибленными.

В редких случаях на лице видны лишь кровоподтеки, ссадины, в то время как нарушение целостности тканей определяется только при осмотре ротовой полости. Раны видны на слизистой, могут выступать фрагменты костных отломков. Собственно слизистая оболочка отечна, гиперемирована.

Такие повреждения всегда приводят к деформации прикуса, который смещается по направлению действия травмирующей кинетической энергии. Кроме того, нарушение целостности альвеолярного отростка челюсти может сопровождаться подвывихом, вывихом или даже переломом зубов. Возникновение таких повреждений связано с расположением линии разлома в пределах корневой системы.

Когда проблема имеет место у детей, могут повреждаться зачатки постоянных зубов, приводя к их последующей гибели. У взрослых этот вариант травмы также может привести к потере коренных зубов.

Потеря зубов служит отдаленным последствием патологического процесса. В острый период больных беспокоит боль, кровотечение, несколько реже – отек и ряд других неприятных симптомов. Быстрое оказание квалифицированной медицинской помощи направлено на устранение именно этих симптомов, а последующая специализированная помощь – на предотвращение нежелательных последствий.

Диагностика

Вопросами диагностики и лечения переломов альвеолярного отростка занимается челюстно-лицевой хирург. Заподозрить диагноз позволяют типичные жалобы пострадавшего, а также характерная клиническая картина, включающая:

- болевой синдром;

- наружное кровотечение;

- повреждение мягких тканей;

- зональный отек;

- множественные геморрагии на периферии.

Если осмотр пациента проводит стоматолог-терапевт или же врач любой другой специальности, выявление этого симптомокомплекса указывает на необходимость ургентного вызова челюстно-лицевого хирурга.

Специалист проводит осмотр ротовой полости, а также пальпацию поврежденной зоны. При этом, как правило, выявляется ряд подвижных точек кости, указывающих на локализацию линии перелома. Пальпация этих точек сопровождается резким усилением боли, симптом «нагрузки» положительный.

Специалист проводит осмотр ротовой полости, а также пальпацию поврежденной зоны. При этом, как правило, выявляется ряд подвижных точек кости, указывающих на локализацию линии перелома. Пальпация этих точек сопровождается резким усилением боли, симптом «нагрузки» положительный.

Ключевую роль в решении вопроса о наличии перелома альвеолярного отростка играет прицельное рентгенологическое исследование.

При наличии травмы на рентгенограмме определяется участок просветления, соответствующий линии травмы. Чаще всего он имеет нечеткие контуры и форму арки, проходит дугообразно он наружной костной пластинки к внутренней (в случаях неполных и полных переломов, которые встречаются чаще других).

С целью детальной диагностики пациенту может быть назначена компьютерная томография (КТ), позволяющая визуализировать не только локализацию травмы, но также и определить раневой канал, оценить сохранность прилежащих костных и мягкотканных структур, выявить гематому.

Кроме того, рентгенологические методики позволяют решить вопрос о сохранности корневой системы зубов на участке повреждения.

Дополнительно проводится электроодонтодиагностика (ЭОД): первичная – на момент постановки диагноза и вторичная – спустя 10–14 дней. Такой диагностический ход позволяет оценить сохранность пульпы зубов на участке повреждения, чего нельзя сделать с использованием рентгенологических методов исследования. Сохранность корней зубов и пульпы играет решающую роль в определении тактики ведения больного, также определяет прогноз.

Лечение перелома альвеолярного отростка

Лечение перелома альвеолярного отростка подразделяется на два этапа.

Первый этап включает купирование острой симптоматики, проводится на момент первичного осмотра пациента.

Второй этап проводится уже после постановки точного клинического диагноза, включает методы стоматологического остеосинтеза.

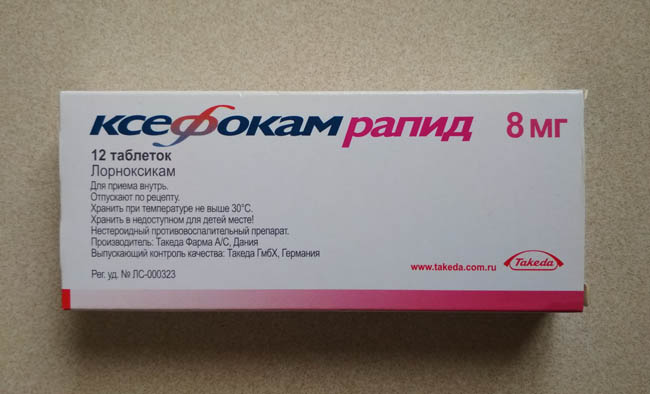

Для купирования боли и выраженности других неприятных симптомов пациенту назначают мощные анальгетики, а также противовоспалительные препараты (Ксефокам, Кетанов и др.).

В самых тяжелых случаях с целью обезболивания проводят проводниковую (местную) анестезию. Проводят санацию очага повреждения, при необходимости – первичную хирургическую обработку (ПХО) раны.

Далее проводится ручная репозиция отломков при их смещении и временная иммобилизация. Приемы временной иммобилизации позволяют фиксировать костные фрагменты на период прохождения пациентом диагностических мероприятий. Таким образом, снижается выраженность болевого синдрома, а также вероятность большей травматизации прилежащих мягких тканей.

Репозиция костных фрагментов альвеолярного отростка должна производиться под рентгенологическим контролем.

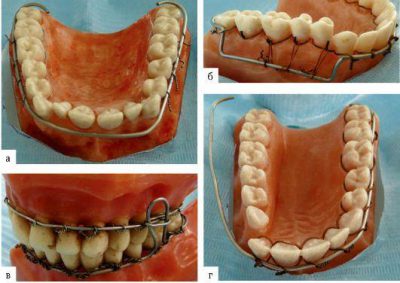

После достижения точного сопоставления отломков и подтверждения диагноза, решают вопрос о наложении шины. Чаще всего в челюстно-лицевой хирургии применяют алюминиевые шины-скобы, которые изгибают и фиксируют к 2–3 зубам, расположенных по бокам от линии разлома.

Но такой вариант фиксации возможен лишь при отсутствии патологической подвижности опорных зубов, а также при отсутствии любого рода деструкции костной ткани. В противном случае может быть использована одночелюстная шина-скоба, то есть та, что фиксируется на зубах лишь с одной стороны от линии перелома.

В тяжелых случаях количество опорных зубов может быть увеличено до 4–5. Помимо этого, дополнительно применяют подбородочную пращу. В случаях, когда зубы на участке повреждения отсутствуют, применяют самолигирующие шины из быстротвердеющей пластмассы. В любом случае, пациент нуждается в регулярных осмотрах доктора, ежедневном проведении перевязок.

В тяжелых случаях количество опорных зубов может быть увеличено до 4–5. Помимо этого, дополнительно применяют подбородочную пращу. В случаях, когда зубы на участке повреждения отсутствуют, применяют самолигирующие шины из быстротвердеющей пластмассы. В любом случае, пациент нуждается в регулярных осмотрах доктора, ежедневном проведении перевязок.

Прогноз

Прогноз при неосложненном переломе альвеолярного отростка считают благоприятным, если сохранны корни зубов на участке повреждения. Консолидация в таких случаях наступает по истечении срока в 8 недель. Лечение проходит без осложнений, при условии соблюдения больным всех врачебных рекомендаций.

А вот в случаях повреждения корневой системы, прогноз неблагоприятный: период консолидации альвеолярного отростка значительно удлиняется, возрастает вероятность формирования ложного сустава, во многих случаях не удается достичь полной консолидации. Неблагоприятная клиническая картина обусловлена травмой мягкотканных структур, обеспечивающих трофику и иннервацию костной ткани.

Список литературы

- В.М. Безрукава, Т.Г. Робустова. — Руководство по хирургической стоматологии и челюстно—лицевой хирургии, М.: Медицина, 2000

- Афанасьев В.В. — Хирургическая стоматология: учебник, М.: Гэотар— Медиа, 2011

- Ефанов О.И, Дзанагова Т.Ф. – Физиотерапия стоматологических заболеваний – М. Медицина 2000.

- Муравянникова Ж.Г. — Стоматологические заболевания и их профилактика, Ростов на Дону, 2007.

- Stephen Cohen — Pathways of the Pulp — Mosby — 1980

Источник