Коренной перелом в войне термин

КОРЕННОЙ ПЕРЕЛОМ В ВОЙНЕ

процесс, охватывающий обычно целый период или этап войны, в ходе которого происходят резкие необратимые изменения в военно-политической и стратегической обстановке. В ходе его стратегическая инициатива окончательно переходит от стороны, имевшей успех, к другой стороне, отразившей удары противника, захватившей инициативу и получившей подавляющее военно-экономическое превосходство.

Основу коренного перелома в войне составляют глубокие сдвиги в вооруженной борьбе, в ходе и способах ведения военных действий, меняется соотношение сил, цели действий и стратегия борьбы.

Вместе с тем, коренной перелом в войне включает также значительные глубокие изменения в политическом, экономическом и идеологическом противоборстве сторон. В ходе его противник лишается своих былых преимуществ. Превосходство во всех сферах борьбы переходит к другой стороне.

Наряду с углублениями кризиса у противника, противоборствующая сторона, захватившая инициативу, и ее ВС приобретают новые качества. В процессе коренного перелома, как правило, начинается распад коалиции противника, одна за другой союзнические государства выводятся из войны. Напротив, коалиция другой стороны укрепляется, в нее входят новые государства, резко активизируются национально-освободительные движения.

В прошлом коренной перелом в войне мог достигаться в одном или нескольких генеральных сражениях. В современных условиях для этого требуется, как правило, длительное время, выигрыш нескольких военных кампаний, как это было в Великой Отечественной и Второй мировой войнах.

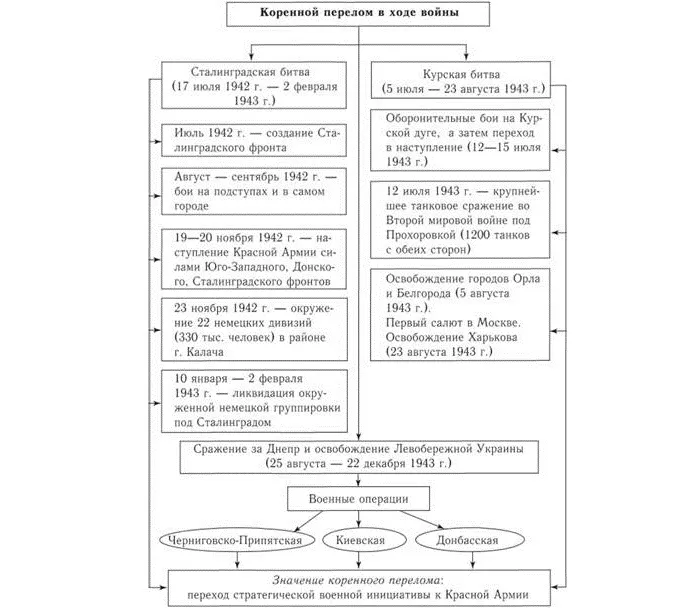

Коренной перелом может состоять из нескольких фаз: первая фаза – начало коренного перелома; вторая фаза – развитие коренного перелома и его выход на кульминационный пункт; третья фаза – завершение коренного перелома. Во Второй мировой войне первая фаза заняла конец 1942 и начало 1943 гг.; вторая фаза – лето 1943 г.; третья – осень и начало зимы 1943 г. (см. гл. 16).

Война и мир в терминах и определениях.

под общей редакцией Дмитрия Рогозина .

2014.

Смотреть что такое “КОРЕННОЙ ПЕРЕЛОМ В ВОЙНЕ” в других словарях:

Союз Советских Социалистических Республик — Советский Союз/СССР/Союз ССР Союзное государство ← … Википедия

История Сербии — Данные в этой статье приведены по состоянию на 2008. Вы можете помочь, обновив информацию в статье … Википедия

Мгинская наступательная операция — Основная статья: Блокада Ленинграда Мгинская операция (1943) Великая Отечественная война Дата 22 июля 22 августа 1943 года … Википедия

Операция «Искра» — У этого термина существуют и другие значения, см. Искра. Операция «Искра» Великая Отечественная война … Википедия

Красноборская операция (1943) — Основная статья: Блокада Ленинграда Красноборская операция (1943) Великая Отечественная война, Вторая мировая война … Википедия

Операция «Полярная Звезда» — У этого термина существуют и другие значения, см. Полярная Звезда. Основная статья: Блокада Ленинграда Операция «Полярная Звезда» (1943) Великая Отечественная война … Википедия

Операция «Уран» — Для термина «Уран» см. другие значения. Основная статья: Сталинградская битва Операция «Уран» Великая Отечественная война … Википедия

Операции “Уран” — Операция «Уран» Великая Отечественная война Октябрь 1942 г., Сталинград. Оставшиеся после боев руины города. Дата ноябрь 1942 … Википедия

Операция “Уран” — Операция «Уран» Великая Отечественная война Октябрь 1942 г., Сталинград. Оставшиеся после боев руины города. Дата ноябрь 1942 … Википедия

Операция Удар Грома — Операция «Уран» Великая Отечественная война Октябрь 1942 г., Сталинград. Оставшиеся после боев руины города. Дата ноябрь 1942 … Википедия

Источник

Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны

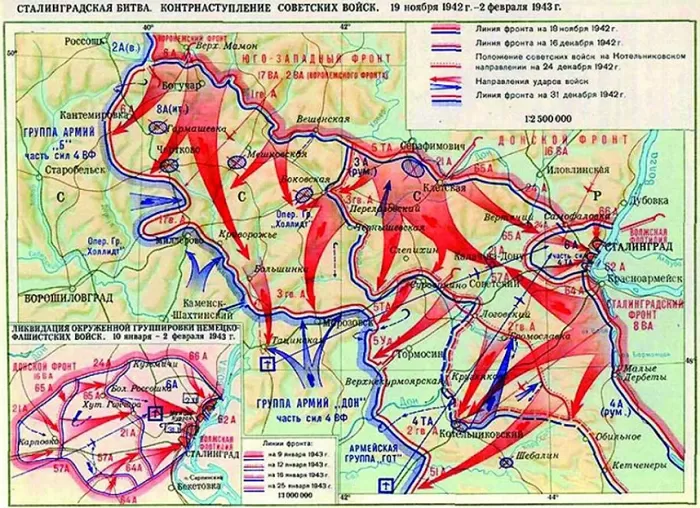

Во второй половине 1942 г. с завершением перевода экономики на военные рельсы появилась возможность создать определенные резервы командования. Осенью 1942 г. Ставка разработала план контрнаступления, которое мыслилось провести силами Сталинградского, Донского и Юго-Западного фронтов при поддержке авиации, танков и артиллерии. Его результатом должно было явиться окружение и уничтожение всей группы фашистских войск, укрепившихся в районе Сталинграда.

19—20 ноября после сильной артподготовки началось контрнаступление советских войск, которое к 23 ноября завершилось окружением 22 фашистских дивизий численностью в 330 тыс. человек. Попытка немецкого командования в декабре разорвать кольцо окружения совместным ударом группы войск под командованием Манштейна и окруженной армии генерал-фельдмаршала Паулюса закончилась разгромом манштейновских войск. Армии Паулюса не приняли советских предложений о капитуляции. В конце января 1943 г. операция по ликвидации окруженных войск была закончена, а их остатки (91 тыс. солдат, офицеров, генералов) и сам Паулюс сдались в плен. 2 февраля 1943 г. победоносно закончилась историческая битва на Волге.

Это было невиданное поражение фашистов, потерявших огромную армию и мощную боевую технику. Битва за Сталинград показала возросшую боевую мощь Красной Армии и ее боевой техники, талант советских полководцев Н. Н. Воронова, Н. Ф. Ватутина, А. И. Еременко, Р. Я. Малиновского, К. К. Рокоссовского, В. И. Чуйкова и др.

Победа оказалась возможной в результате героического, самоотверженного труда советского тыла, сумевшего перестроить свою работу и обеспечить фронт всем необходимым для победы.

Историческое значение Сталинградской битвы заключается в том, что она положила начало коренному перелому в ходе Великой Отечественной войны и всей второй мировой войны. Поражение немецких армий на Волге заставило их ближайших союзников — Турцию и Японию — отказаться вступить в войну против СССР.

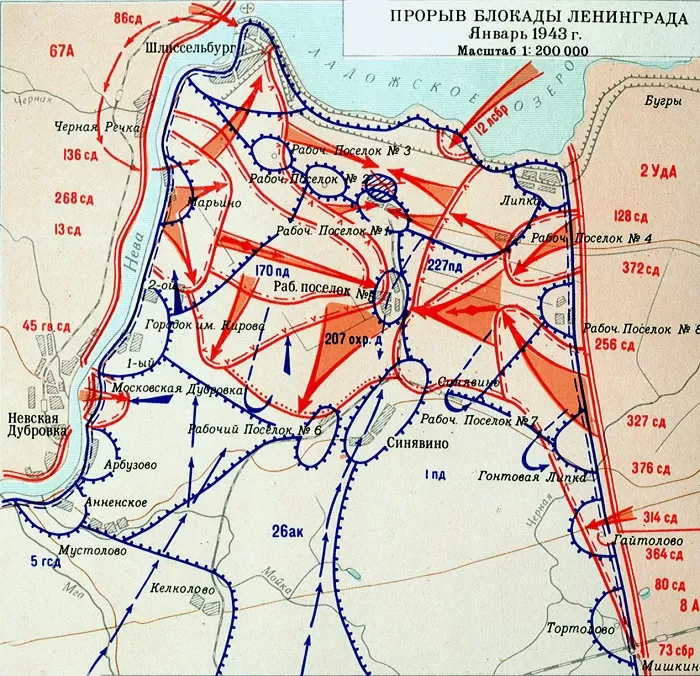

Одновременно со Сталинградской операцией советские войска развернули наступление на Ленинградском, Волховском, Центральном и Западном фронтах, в районе Северного Кавказа, Дона, Воронежа. Зимой 1942/43 г. на отдельных участках фронта враг был отброшен на расстояние до 700 км, освобождены многие города и населенные пункты Подмосковья, Курской, Воронежской, Ростовской и других областей, восстановлена хозяйственная связь между центральными и южными промышленными районами, прорвана блокада Ленинграда.

Пытаясь взять реванш за поражение на Волге и поднять резко пошатнувшийся престиж Германии, фашистское командование разрабатывало план летнего наступления 1943 г. Его целью являлось выравнивание линии фронта путем разгрома частей Воронежского и Центрального фронта и дальнейшее наступление в глубь страны и захват Москвы. Основным плацдармом боевых действий немцы избрали Курский выступ, вклинившийся в расположение фашистских войск между Белгородом — Курском — Орлом по линии Прохоровка — Сумы — Рыльск — Севск — Попыри. Удар предполагалось нанести между Белгородом и Орлом в направлении Курска.

Отсутствие второго фронта, который союзники не открыли и в 1943 г., дало фашистам возможность за счет армий, переброшенных с Запада, сконцентрировать на Восточном направлении 232 дивизии, т. е. больше, чем перед началом войны. В районе Курска было сосредоточено более 50 дивизий, поддержанных мощными танками типа «тигр», «пантера» и бронированными самоходными установками «фердинанд», которые должны были силой брони и огня осуществить прорыв. Советское командование приняло решение организовать глубоко эшелонированную оборону, измотать основные силы врага и после этого перейти в контрнаступление. 5 июля 1943 г. началось летнее наступление противника, которое было успешно отражено. 12 июля войска Западного и Брянского фронтов перешли в контрнаступление. О масштабах этой битвы свидетельствует то, что на отдельных участках сражалось до 1500 танков, не считая другой техники. 5 августа были освобождены Орел и Белгород, 23 августа — Харьков. 30 августа — Таганрог. В августе — сентябре были разбиты фашистские группировки под Смоленском, Новороссийском, в Донбассе. В боях под Новороссийском, особенно на «Малой земле», а затем и за освобождение Керчи сражалась 18-я десантная армия, начальником политотдела которой был Л. И. Брежнев, прошедший всю войну в рядах действующей армии. В конце сентября началось форсирование Днепра, где немцы создали «неприступный великий восточный вал», включавший в себя ряд мощных инженерных сооружений, который, однако, не выдержал стремительного прорыва наших войск. Войска Центрального, Воронежского, Степного, Юго-Восточного и Южного фронтов успешно вели наступательные операции, очищая левобережную Украину. 6 ноября 1943 г. был освобожден Киев. Большую роль в успехе летне-осеннего наступления наших войск сыграли партизанские отряды и помощь населения временно оккупированных районов.

Битва под Курском — один из важнейших этапов на пути к победе СССР над фашистской Германией. В результате победы советских войск под Курском произошел коренной перелом в ходе по только Отечественной, по и всей мировой войны, который проявился в изменении соотношения сил в пользу СССР, в результате героической деятельности Советской Армии, трудовых достижений тыла, подвига всего советского народа. Коренной перелом произошел как в работе советского тыла, так и в ходе военных действий. Промышленность страны обеспечила полный перевес Советской Армии в боевой технике, вооружении, снаряжении, боеприпасах. Битва на Курской дуге продемонстрировала полное преимущество Советской Армии и ее техники, показав, что в войне наступил коренной перелом, в результате которого немецкая армия была лишена возможности наступать. После Курской битвы Советская Армия продолжала стратегическое наступление по всему фронту, освободив две трети ранее захваченной врагом территории. Началось изгнание оккупантов из пределов нашей Родины. Значение этого периода связано с ростом международного авторитета Советского государства, с изменением позиции союзников Германии, дальнейшим распадом фашистского блока.

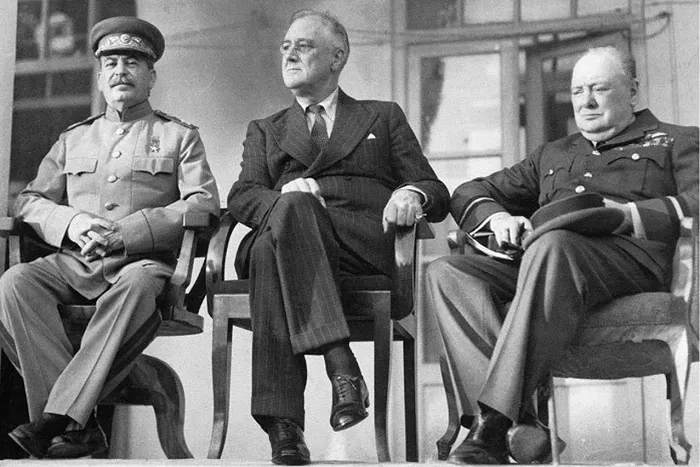

В конце октября 1943 г. в Москве была созвана конференция министров иностранных дел СССР, США и Великобритании, обсудившая вопросы, связанные с дальнейшим усилением антигитлеровской коалиции и послевоенными действиями по обеспечению безопасности. Союзники согласились в необходимости создания международного органа для поддержания мира после войны — Организации Объединенных Наций. С 28 ноября по 4 декабря 1943 г. состоялась конференция глав правительств СССР, США и Великобритании в Тегеране, где была достигнута договоренность об окончательном разгроме гитлеровской Германии. 1 мая 1944 г. было решено открыть второй фронт высадкой войск во Франции через Ла-Манш. Главы правительств подписали декларацию о наказании военных преступников за совершенные ими злодеяния.

Начало Великой Отечественной войны Великая Отечественная война Наступление Красной Армии (1944–1945)

Похожие статьи:

Источник

Мужеством и упорным трудом советского народа был достигнут коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Уверенный натиск Красной Армии по всем направлениям – общая победа фронта и тыла.

СССР получил поддержку по всему миру, ведь теперь именно он задавал ход боевых действий. В рядах советского общества зацвела надежда на скорое завершение войны.

10 причин коренного перелома во Второй мировой войне

Перед сокрушительным разгромом немецких войск свершилось немало событий, имеющих непосредственное отношение к решительной смене характера боевых действий:

Трагичное начало ВОВ стоило СССР огромных потерь в людях и территориях. Сгорая в пламени войны, солдаты выигрывали для своей родины драгоценное время. Каждая кровавая битва, каждый день сопротивления срывал сроки немецкого натиска. Бойцы разгромленных полков и дивизий, отдавшие на алтарь победы свои жизни, дали стране шанс подготовить и совершить решающий удар.

У Вермахта на захваченных землях не было безопасного тыла: на лето 1942 года пришелся пик партизанского движения. Сопротивление создавало целые партизанские края и республики, сковывавшие противника, разрушающие его линии снабжения.

План молниеносного удара не оправдался даже год спустя после начала войны: распылив силы по «Синему плану» в два направления (на Кавказ и Сталинград), немцы в конечном итоге оказались истощены. Ни технического, ни человеческого ресурса для повторного натиска не осталось.

Союзники фашистской Германии не оправдали ожиданий: с переменным успехом сражались только венгры. Румыны и итальянцы со слабой моральной и технической подготовкой не сдержали натиска советских солдат, что привело к катастрофе.

Предприятия, вывезенные в тыл силами советского общества, развернули полноценное производство техники, вооружения и обмундирования. Снабжение улучшилось, поставки боеприпасов налаживались – армия получила все необходимое для наступления.

Как и в 1941 году, наступление зимы под Сталинградом тяжело отразилось на силах Вермахта: активно действовать в такое время года 6-я полевая и 4-я танковые армии оказались не в состоянии.

Советское командование усвоило свои ошибки в летних кампаниях 1941-1942 годов. Генералы продумывали свои действия, изучали тактику своих противников. Менялся порядок наступления. Красная Армия тщательно готовила план действий и методично его реализовывала.

Для решающего удара в январе 1943 г. (операция «Уран») и на «Курском выступе» летом того же года ГКО СССР втайне от Вермахта скопило крупные силы, сокрушившие войска противника. Для Германии ударный кулак РККА стал полной неожиданностью: техника и солдаты двигались из тыла на фронт ночью, в строжайшей секретности.

С поражением под Сталинградом Германию ждали тяжелые потери. Уничтожена крупная группа войск. Остатки сил на Кубани спешно отступают на запад, спасаясь от окружения. Стратегия блицкрига потерпела крах. Вермахт надолго потерял атакующую инициативу и мог лишь сохранять агрессивную оборону, что помогло СССР отвоевывать территории.

Советские силы могли вести действия на одном фронте: Япония не вела активных действий на восточных границах Союза, Турция не вмешивалась в войну. Третьему Рейху же приходилось сражаться еще и в Северной Африке и Атлантике, подавлять восстания в Югославии и Словакии. Случался момент, когда готовые к отправке в пустыню или в тыл подкрепления в последний момент разворачивали и слали на Восточный фронт.

Начало периода коренного перелома

К ноябрю 1942 г. Сталинград стал «фабрикой смерти» для воюющих сторон. Одни погибали ради того, чтобы прорваться к Волге, другие – чтобы остановить этот прорыв. Линия действий растянулась, у немцев не хватало сил, чтобы поддерживать наступление.

Подтянув резервы и проведя тщательную подготовку, с 19 ноября два фронта – Юго-Западный и Донской – начали масштабное контрнаступление и соединились в тылу окруженной 6-й армии Вермахта. Её командующему Паулюсу запретили бросать город, приказав стоять до конца. Попытки прорвать блокаду группами Гота и Манштейна потерпели провал.

С победой на Волге произошел перелом: Рейх должен был перегруппировать свои силы. Нацистам пришлось оставить Кубань под угрозой разгрома.

Отчаянные и решительные действия РККА под Ленинградом позволили прорвать блокаду города, пошатнув оборону группы армий «Север».

С успехами на юге завершалась и Ржевская битва. Истекая кровью, советские танки и пехота оттесняли противника на запад. В ходе последних попыток наступления Красная Армия отбила Курск, но потеряла недавно освобожденный Харьков. К концу марта 1943 г. на советско-германском фронте наступило затишье.

Конец периода коренного перелома

В июле 1943 г. враждующие стороны снова начали действия. Все понимали, что после Сталинградского и Ржевского сражений наступил переворот. Теперь же новая битва должна была стать или гибелью ударной мощи Красной Армии, или крахом надежд Вермахта на продвижение на Восток.

Советский Союз сделал всё возможное, чтобы в «момент истины» одержать победу. «Рельсовая война» партизан нарушала коммуникации немцев. Планы операции «Цитадель» были прекрасно известны ГКО – секретные службы и войска связи успешно перехватывали данные по радиосвязи.

В ночь наступления 5 июля на головы готовящихся к атаке противников советская артиллерия обрушила град снарядов. Натиск фашистской армии захлебнулся на 1 и 2 линиях обороны Красной Армии.

Тяжелые бои под Прохоровкой и наступление советских сил по всем фронтам позволили освободить Белгород, Орел, Харьков. Почти все контратаки немцев были отражены.

Коренной перелом завершился битвой за Днепр – форсированием могучей реки осенью 1943 г. Говоря кратко: силами пяти фронтов (Южного, Юго-Восточного, Степного, Воронежского и Центрального) советская армия прорвала сеть укреплений по правому берегу Днепра, отвоевала 6 ноября Киев и защитила его от ударов врага.

Последние попытки Вермахта закрепиться и создать мощный рубеж обороны были сорваны.

Итоги и значение коренного перелома в Великой Отечественной войне

Успехи РККА летом 1943 г. запустили процесс разгрома нацисткой Германии. Организовать стратегическое наступление для Вермахта стало практически невозможным.

Перехват инициативы на фронте Советским Союзом имеет прямое отношение и к Тегеранской конференции: лидеры западных стран уверенно заговорили о разгроме Третьего Рейха и готовились оказать посильную помощь СССР.

Именно коренной перелом дал впоследствии рождение такому понятию, как «десять сталинских ударов»: тотальное наступление советской армии по всем фронтам, выход на государственную границу и начало освобождения Европы.

Источник

Вторая Мировая Война – очень большой, сложный и многосторонний конфликт, исход которого постоянно висел на волоске. Однако если выбирать одну, самую главную операцию, которая в наибольшей степени изменила ход Второй Мировой Войны и привела к поражению Гитлера, то это будет операция «Факел». Рассказ про нее потребует двух заметок, и в первой мы поговорим о том, что вообще такое Второй Фронт и как вообще планировалось его открытие.

Что такое «второй фронт»?

Мы со школы привыкли к формулировке «открытие Второго Фронта – это высадка во Франции (в Нормандии)». Но на самом деле эта трактовка была придумана только во времена Брежнева, для того, чтобы создать иллюзию, что Объединенные Нации (в первую очередь, США и Британская Империя) до 1944г. ничего не делали. Даже сам Сталин так никогда не считал – наоборот, высадка в Нормандии оказалась для него наименее важной среди всех фронтов, открытых Объединенными Нациями против Германии.

Само понятие «второй фронт» используется только в российской историографии, причем неявно подразумевает «второй фронт в Европе». С точки зрения англичан первым фронтом против немцев стал Атлантический ТВД (театр военных действий), вторым – воздушный фронт над Ла-Маншем. Первым сухопутным фронтом они (вполне обоснованно) считали Североафриканский (см. Битву на линии Газала). Вторым – Балканский, открытие которого в 1941г. на 3 месяца отсрочило нападение Гитлера на СССР (именно благодаря этому немцы не успели взять Москву до наступления зимы). Соответственно, Восточный Фронт с их точки зрения – третий фронт против Германии. (и это не считая уже уничтоженных Польского и Французского фронтов)

Больше всего на свете премьер-министр Великобритании Черчилль боялся двух вещей: что японцы не нападут на США, и что Сталин заключит сепаратный мир с Гитлером (что-то вроде «нового Брестского мира»). Сегодня архивные данные показывают, что робкие попытки обсудить возможность мира Сталин предпринимал только в 1941г. Уже со времен Московской битвы он окончательно решил, что Гитлера победить можно – а значит, нужно, ведь это гарантирует новые территориальные приобретения в Европе. Но англичане и американцы этого не знали, поэтому их политика все 1941-1943гг. строилась вокруг одной простой идеи: как бы отвлечь от войны с СССР как можно больше немецких сил и средств, чтобы не дай Бог Гитлер не одержал бы там таких побед, после которых бы Сталин сдался.

Уже в 1941г. гитлеровская Германия тратила на войну с Британской Империей больше сил и средств, чем на войну с СССР. Огромные усилия немцев были брошены на морскую войну (сначала линкоры, а затем и подлодки) и воздушную войну (от 2/3 до 3/4 немецкой авиации воевало против англичан). Конечно же, на Восточном Фронте было сосредоточено несравнимо больше людских ресурсов, нежели на фронтах против Британской Империи – но экономически этот фронт обходился дешевле. Поэтому англичан и американцев пугала не столько огромная немецкая армия на Восточном Фронте (Гитлер все равно не смог бы ее снабжать ни на одном другом фронте), сколько возможное получение Гитлером ресурсов СССР.

В 1941г. Сталин, напуганный поражениями своей армии, предложил Черчиллю прислать в СССР английские (а потом и американские) войска. Однако Черчилль, гораздо лучше понимавший, как работает военное снабжение, достаточно быстро объяснил Сталину, что от этого не будет никакого толка. Транспортная система СССР не позволяла (до 1943г.) нормально снабжать даже собственную армию, и появление крупной британской армии только усугубило бы ситуацию. Тем более что снабжать ее пришлось бы через порты английским вооружением, боеприпасами и т.д.: СССР в этот период был занят эвакуацией и восстановлением своей промышленности и не смог бы развернуть необходимое производство на своей территории.

Поэтому именно Черчилль сформулировал Сталину идею «еще одного фронта» и объяснил общую стратегию Союзников: открывать как можно больше ТВД против Гитлера, вынуждая его распылять свои ресурсы. Соответственно, в решении о том, где именно высаживать войска для нового фронта, главным вопросом было: сколько новых дивизий Гитлеру придется туда отправить. Второстепенным – насколько дорого Германии обойдется снабжение, и насколько это поможет выбить из войны немецких союзников.

Где мог располагаться «второй фронт»?

Стратегически существовало ровно три варианта «второго» («третьего», «четвертого», как угодно считайте – будем просто использовать устоявшийся в русскоязычной литературе термин, не вкладывая в него идеологически-пропагандистский смысл) фронта.

Высадка в Скандинавии была самой эффективной с экономической точки зрения. Потеря немцами норвежских металлов (а затем и блокада поставок из Швеции) полностью остановили бы немецкую кораблестроительную и танкостроительную промышленность. Гитлеру пришлось бы бросить в Скандинавию вообще все возможные силы, чтобы это предотвратить – неся при этом гигантские издержки на их снабжение в горной местности. К тому же в Норвегии были значимые силы антинемецкого сопротивления. К тому же это позволило бы вывести из войны Финляндию и освободить советские войска с финской границы.

К сожалению, именно этого – выхода из войны Финляндии – больше всего боялся Сталин. Он понимал, что в этом случае Финляндия восстановит законные довоенные границы, и ни о какой ее «советизации» нельзя будет даже мечтать, если там разместятся английские войска. Поэтому Сталин всегда всячески тормозил этот самый эффективный вариант «второго фронта». Черчилль, в свою очередь, не сильно настаивал, так как высадка в Норвегии потребовала бы концентрации как можно больших сил британского флота – пришлось бы оставить часть ТВД без должной защиты.

Вторым вариантом была высадка в северной Франции. Отделяющий ее от Великобритании пролив Ла-Манш не особо широкий, поэтому перевезти через него армию технически несложно. И это – единственное преимущество высадки во Франции. А вот недостатков – масса.

Почему англичане и американцы так долго тянули с высадкой во Франции?

Во-первых, немцы уже развернули во Франции несколько десятков дивизий (в том числе, танковых и моторизованных) для предотвращения возможной высадки (в неизбежности которой они окончательно убедились после отражения пробного десанта англичан в Дьеппе). Эти дивизии уже не были на Восточном Фронте. А вот в случае отражения крупной высадки они бы освободились и отправились прямиком на войну с СССР. Во-вторых, немцы тратили огромные средства на строительство системы укреплений на побережье Франции. Эти укрепления в 1942г. еще не были готовы, но высадку бы все равно затрудняли. А вот их строительство само по себе уже было отвлечением ресурсов немецкой экономики: каждая пушка на французском берегу означала, что на Восточный Фронт попадет на одну пушку меньше.

В-третьих, «маленький» Ла-Манш именно в силу своей узости отличается исключительно скверной погодой, а на самом побережье не так уж много мест, удобных для высадки. Поэтому возможное время и место высадки легко предсказать, особенно если заметить переброску войск. Которая, кстати, составила четвертую проблему: англичане могли бы собрать для высадки лишь несколько подвижных дивизий (гарнизонные и милицейские силы обороны Великобритании для наступательных действий не годятся), поэтому нужны были дивизии американские. Которых в 1941г. вообще не было, а в 1942г. были – но в США. Их переброска в Великобританию не стала бы для немцев секретом. Кстати, скверная погода и сложное побережье вынуждали снабдить десант специальными транспортными и десантными кораблями, которые нужно было еще разработать и построить (в то самое время, когда немецкие подлодки топят столько же торгово-транспортных кораблей, сколько британские верфи выпускают).

Наконец, в-пятых, именно у Ла-Манша до сих пор были сосредоточены главные силы немецкой авиации (как бомбардировочной, бомбящей английские города по ночам, так и истребительной). Англичане, конечно, уже выиграли Битву за Англию и добились превосходства в воздухе – но пока еще только над своей территорией. Над Ла-Маншем и над Францией у них не было преимущества в быстром взлете, раннем обнаружении противника и т.д. Поэтому, высаживаясь через Ла-Манш, они были обречены потерять множество кораблей из-за атак немецкой авиации.

Короче говоря, англичане быстро решили (а затем убедили в этом Сталина и президента США Рузвельта), что высадка в Северной Франции невозможна и даже вредна. Гораздо правильнее создавать у немцев иллюзию, что высадка готовится (разворачивая штабы несуществующих армий, проводя разведку побережья, активно обсуждая ее в переписках с СССР на радость немецкой разведке и т.п.), чтобы те максимум сил направили именно на укрепление Франции (а значит, не на Восточный Фронт).

При этом Черчилль на всякий случай приказал разработать план высадки всеми имеющимися силами в Северной Франции несмотря ни на что (известный позднее как операция «раунд-ап»). Эта «самоубийственная миссия» предназначалась на случай полной катастрофы на Восточном Фронте: если бы немцы, например, взяли Москву. В этом случае британцы были готовы пожертвовать всеми своими дивизиями из Великобритании, чтобы отвлечь немецкие резервы и дать СССР шанс провести успешное контрнаступление. У самих англичан шансов не было: расчеты показали, что в самом лучшем случае они смогут закрепиться на полуострове у Шербура и отбивать немецкие контратаки огнем линкоров (до полного их потопления немецкими бомбардировщиками). Черчилль отлично понимал, что после этого он слетит с поста премьер-министра, а британцы на год потеряют способность к активным действиям. Но он также понимал и то, что их со Сталиным задача – продержаться до прибытия на фронта войны с Германией создаваемых с нуля американских войск, которые смогут покрыть любые потери. План составили еще в конце 1941г. и дальше 2 года дорабатывали на случай, если Восточный Фронт все же рухнет. К счастью, реализовывать его не понадобилось.

Тем не менее, в 1942г. ситуация на Восточном Фронте была очень скверной: Москва выстояла, Сталинград держался, но немцы разбили множество советских дивизий. Нужно было повышать давление на Германию, вынуждая ее отправлять новые дивизии и технику куда-то еще. И Союзники решились на операцию, провал которой полностью лишил бы их инициативы в 1943г.

Какими были шансы на успех Второго Фронта на Средиземном море?

Третьим ТВД, на котором теоретически можно было открыть Второй Фронт, оставалось Средиземное море. Немцы уже направили свои войска в Итальянскую Северную Африку, и было понятно, что открытие Объединенными Нациями нового второго фронта приведет к тому же самому. «Идеальным» местом была Французская Северная Африка: там еще не было немецких войск, а значит, с приходом англичан и американцев Гитлер был бы вынужден направить туда как минимум десяток дивизий. А в случае успеха высадки ему пришлось бы ввести войска на Балканы и на юг Франции, которые внезапно становились новыми потенциальными зонами высадки.

Черчилль лично съездил в Москву и убедил Сталина, что именно такой вариант открытия «второго фронта» принесет больше всего пользы СССР. Поскольку в снабжении и морском десанте Сталин не понимал ни черта (см. судьбу Керченского десанта), то Черчилль использовал знаменитую теперь уже метафору: нарисовал оккупированной Германией Европу в виде крокодила, которого нужно бить в «мягкое подбрюшье». Сталину понравилось, план согласовали. Черчилль настолько вложился в эти переговоры, что не стал даже объяснять Сталину, насколько низкими были шансы на успех.

Дело в том, что высадка во Французской Северной Африке (операция «Джимнаст», позднее вдвое увеличенная в масштабе как «Супер-Джимнаст», затем еще раз увеличенная в масштабе и переименованная в операцию «Торч», т.е. «Факел») была практически обречена на провал.

Финальный вариант “Операции Факел” предполагал одновременную высадку в подавляющем большинстве портов Французской Северной Африки. В случае успеха немцам пришлось бы перебрасывать войска через Тунис, что давало Союзникам время разделаться с французскими войсками и выдвинуться к границе с Тунисом. При условии, что войска Союзников вообще туда доплывут… (Source: Wiki)

Во-первых, хоть там и не было немецких войск – зато были французские войска правительства Виши. Которые, мягко говоря, не любили англичан (особенно из-за того, что англичане после капитуляции Франции «нейтрализовали» часть французского флота), и, грубо говоря, приговорили к повешению как предателя генерала де Голля и его «Сражающуюся [против Гитлера] Францию ». Эти войска были не вполне приведены в боевую готовность, но должны были сильно задержать англо-американские войска, пока не прибудут новые немецкие и итальянские дивизии.

Во-вторых, Французская Северная Африка населена кочевыми мусульманскими племенами, которые (мягко говоря) не славятся миролюбием и порядком. Снабжать армию через их земли – адская головная боль. В-третьих, собственно армия, даже если предположить, что французы и бедуины не будут создавать проблем, должна была пройти насквозь Марокко и Алжир – то есть примерно столько же, сколько немцы прошли на Восточном Фронте за 1941-1942гг. Причем сделать это должны были только что созданные американские дивизии без боевого опыта и даже опыта учений и маневров. А потом создать на этих территориях нормальную администрацию и поддерживать порядок.

В-четвертых, эти самые американские дивизии нужно было еще перевезти через весь Атлантический океан на кораблях, которых не было. А британские войска – из Великобритании. И, как будто этого мало, не забудем, что 1942г. – это пик активности немецких подлодок, которые топят все, что подвернется под руку в океане.

Можно еще долго перечислять «тяжелые проблемы и неустранимые препятствия», но смысл понятен: операция была практически обречена на провал. Единственное достоинство плана высадки: на преодоление всех проблем было время (немецкие войска не могли прибыть сразу). Ну, и немаловажно, что немецким войскам пришлось бы в любом случае прибыть, что отвлекало их от действий против СССР. То есть даже в случае общего провала операции она давала больший результат, чем высадка во Франции. На том и порешали.

(окончание следует через неделю)

Задать вопросы автору, поделиться активными ссылками на ранее размещенные заметки или рекомендовать темы для следующих заметок можно в комментариях к этой заметке или в твиттере: @warisnotagame

Источник