Коренной перелом в войне битва на курской дуге

1. После победы в Сталинградской битве в начале 1943 г. стратегическая инициатива в войне перешла к Красной (Советской) армии, которая не упустила ее до самого окончания войны. 1943 — 1945 гг. стали временем освобождения территории СССР и полного разгрома врага на его территории. 1943 г. стал не только годом коренного перелома в войне, но и значительных изменений в сущности и структуре самой армии.

— после Сталинградской битвы было принято решение отказаться от старого названия — Красная Армия, которое армия носила ровно 25 лет, кроме этого, армия впредь перестала именоваться Рабоче-Крестьянской;

— было введено новое название — Советская армия;

— в корне менялся имидж армии — ликвидировались прежние изобретенные большевиками воинские звания, а также введенная большевиками атрибутика — знаки отличия (нашивки) на рукавах и воротнике вместо погон, шапки-буденновки и т. д.;

— восстанавливались погоны, отмененные после революции, классические воинские звания и общепринятая военная форма;

— вместе с имиджем в 1943 г. менялась и сущность армии — она перестала рассматриваться как боевой отряд рабочих и крестьян, отличный от армий всего мира, и превратилась в общегосударственную современную армию.

2. В марте — июне 1943 г. реформированная Советская армия развила успех Сталинградской битвы и провела успешное наступление на запад. В результате наступления в июне 1943 г. образовалась так называемая Курская дуга — глубокий выступ освобожденных территорий на западе, который вклинивался в позиции немецко-фашистских войск. Данную стратегическую ситуацию решило использовать немецкое командование, которое решило окружить курский выступ и превратить «курскую дугу» в «курский котел» — окружить и разгромить наступающую Советскую Армию под Курском. Для реализации этой цели Гитлер принял беспрецедентное решение — стянуть к Курску всю немецкую армию и поставить на карту судьбу всей войны. Однако Гитлер не учел того обстоятельства, что накануне Курской битвы британская разведка, расшифровавшая в 1943 г. систему сверхсекретных немецких шифров «Энигма», передала советскому командованию детальный план немцев по ведению сражения — стратегию, точные даты и время военных операций, имена командиров, планы передвижения войск. Исходя из этой информации был разработан советский план ведения сражения, который учитывал планы немцев, их сильные и слабые стороны. Германия вела данное сражение, как и все остальные битвы 1943 — 1945 гг. «вслепую».

К началу июля 1943 г. к Курску были стянуты лучшие силы как советской, так и немецкой армий — около 3 млн человек, 5 тыс. танков, 10 тыс. орудий с обеих сторон. Курская битва продолжалась около 50 дней — с 5 июля по 23 августа 1943 г.:

— битва началась в невыгодной для немцев ситуации — зная точную дату наступления и расположение войск, за час до наступления Советская армия начала самую мощную в истории войн артподготовку (немецкие позиции обстреливались из всех видов орудий, артиллерией, реактивными минометами «катюша», подвергались усиленным бомбардировкам, в результате чего действия немцев были дезорганизованы с самого начала);

— затем Советская армия дала немцам возможность начать наступление, в результате чего многие немецкие части попали в «ловушки» Советской армии, нарвались на заранее подготовленные минные поля, были контратакованы советскими войсками;

— самыми тяжелыми были танковые сражения, только под деревней Прохоровка произошло лобовое столкновение 1200 советских и немецких танков;

— измотав немецкую армию, Советская армия перешла в контрнаступление и рассекла немецкую армию на две части;

— при этом, используя британские разведданные, Советская армия уничтожила немецкие штабы и командные пункты — немецкая армия потеряла управляемость;

— одновременно партизаны начали масштабную рельсовую войну (операция «Концерт» и др.) — взрывали и пускали под откос десятки эшелонов с немецкой военной техникой и продовольствием, что обескровливало немецкую армию;

— в конце августа 1943 г. измотанная немецкая армия была окружена и разгромлена.

В ходе Курской битвы потери вермахта составили более полмиллиона солдат, 1600 танков, 3700 самолетов, 5000 орудий. Поражение на Курской дуге стало для Германии катастрофой. Германия летом 1943 г. оказалась в той же ситуации, что и СССР в 1941 г., — в ходе одного сражения потеряла основную часть армии. Лишившись сразу всей армии, Германия перешла к обороне, а территория большей части СССР была сравнительно быстро освобождена Советской армией уже к концу 1943 г.

Источник

Раздел ОГЭ по истории: 3.1.11* Сталинградская битва. Битва на Курской дуге. Коренной перелом в ходе войны.

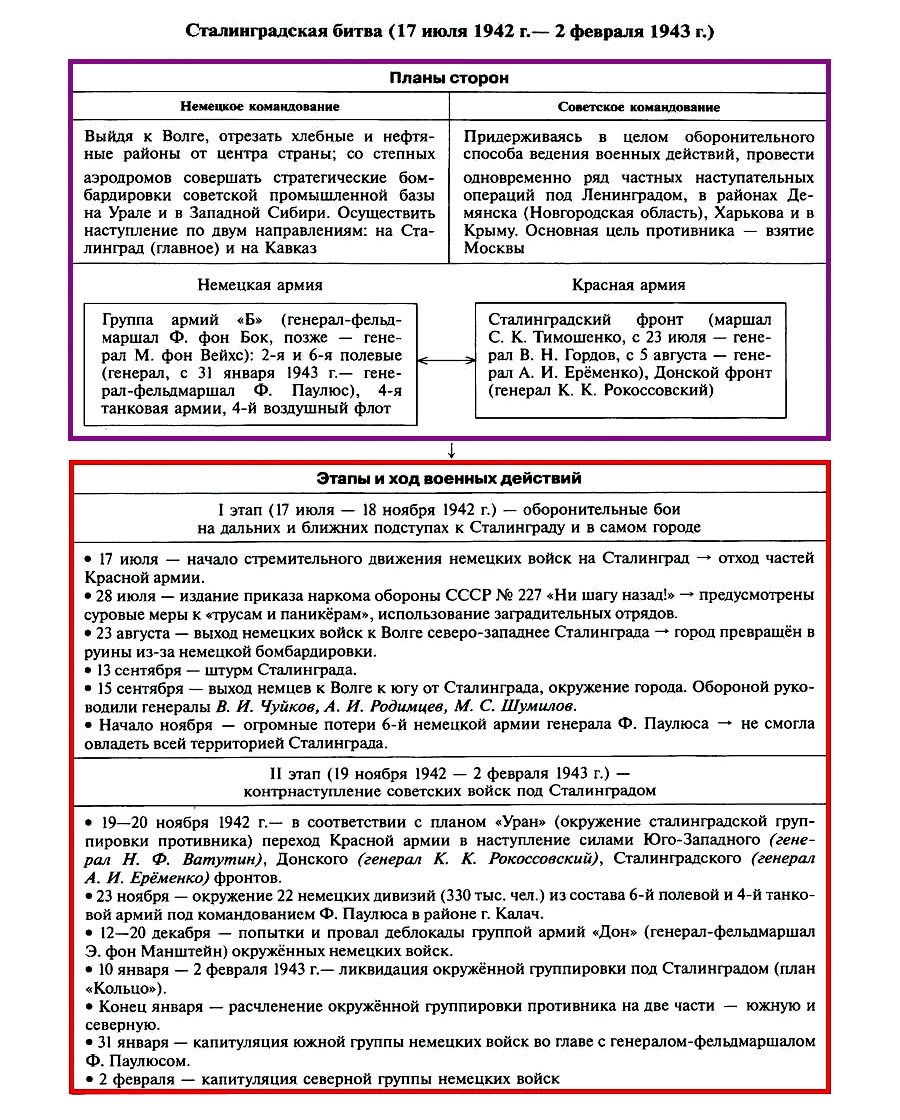

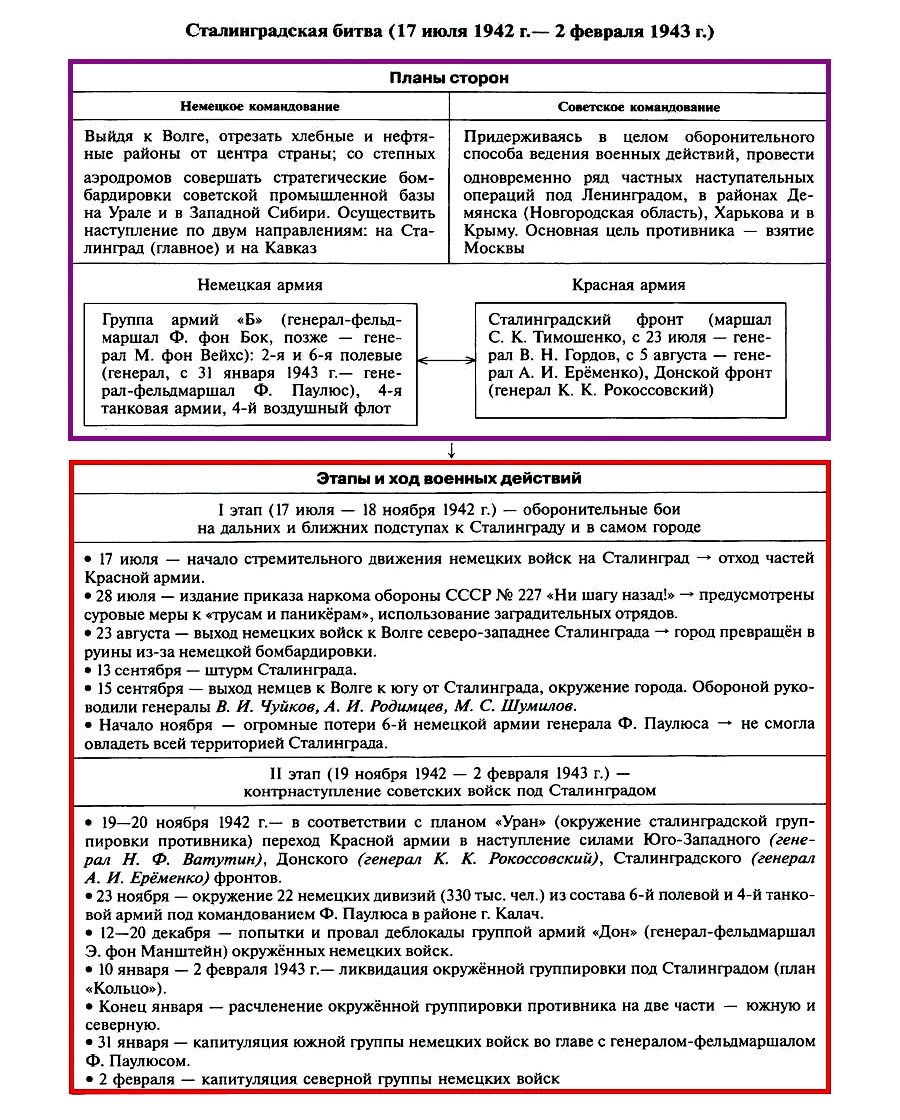

Сталинградская битва

Летом 1942 г. фашистское руководство планировало захватить нефтяные районы Кавказа и плодородные области Дона, Кубани, Нижнего Поволжья. Верховный Главнокомандующий И. В. Сталин главной задачей советских войск на летне-осеннюю кампанию 1942 г. определил разгром вермахта и освобождение всей территории страны. Но недооценка противника и переоценка собственных сил обернулись для советских войск подлинной трагедией. В мае 1942 г. на Керченском полуострове был разгромлен Крымский фронт. 4 июля 1942 г. наши войска оставили Севастополь. В мае 1942 г. войска Юго-Западного и Южного фронтов, начав наступление в районе Харькова, потерпели поражение.

В июле 1942 г. войска Брянского, Юго-Западного и Южного фронтов оставили восточные районы Донбасса и правый берег Дона, что создало угрозу прорыва немецко-фашистских войск к Волге и на Кавказ. В этих условиях был издан приказ НКО № 227 от 27 июля 1942 г., предусматривавший наказания за отступление без приказа. Для расстрела отступавших советских частей были сформированы заградительные отряды, находившиеся в тылу войск. Главное требование приказа № 227: «Ни шагу назад!»

23 августа 1942 г. немецкие части вышли к Волге. 25 августа 1942 г. в Сталинграде было объявлено военное положение. 26 августа 1942 г. первым заместителем Верховного Главнокомандующего был назначен Г. К. Жуков.

Немецкие войска предприняли четыре попытки штурма Сталинграда. Бой велся за каждый дом, а порой — за каждый этаж.

С 12 сентября 1942 г. советское командование начало разработку наступательной операции под Сталинградом. Для этих целей были привлечены силы трех фронтов: Юго-Западного, Донского и Сталинградского.

В июле — декабре 1942 г. на кавказском направлении войска Северо-Кавказского и Закавказского фронтов совместно с Черноморским флотом в тяжелых оборонительных боях измотали врага и сорвали планы германского командования по захвату Кавказа.

На других направлениях советское командование в ходе летне-осенней кампании 1942 г. провело ряд наступательных операций, сковавших силы противника и не дававших ему проводить стратегические переброски по фронту. К середине ноября 1942 г. советские войска вынудили противника перейти к обороне.

К осени 1942 г. советское командование извлекло уроки из поражений и неудач начального периода войны. Был сформирован новый офицерский корпус, выделились командиры высшего и среднего звена. К середине 1942 г. удалось перевести народно-хозяйственный комплекс на военные рельсы — начали давать продукцию более 1200 эвакуированных промышленных предприятий.

В итоге уже в конце 1942 г. СССР производил больше танков, самолетов, орудий и другой военной техники, чем Германия, что стало материальной основой победы.

Контрнаступление советских войск под Сталинградом началось 19 ноября 1942 г. На пятый день наступления передовые части Юго-Западного и Сталинградского фронтов соединились. Значительная группировка немецких войск, насчитывавшая более 250 тыс. человек, оказалась в окружении. 10 января 1943 г. советские войска приступили к ликвидации окруженной под Сталинградом группировки противника. 2 февраля 1943 г. Сталинградская битва завершилась. В плен была взята 91 тыс. человек во главе с командующим 6-й немецкой армией генерал-фельдмаршалом Ф. Паулюсом.

За 6,5 месяцев Сталинградской битвы Германия и ее союзники потеряли до 1,5 млн человек. Стратегическая инициатива окончательно перешла в руки советских вооруженных сил, укрепилась антигитлеровская коалиция.

В январе 1943 г. Красная Армия была переименована в Советскую Армию.

Весной 1943 г. из-под Сталинграда противник был отброшен на 600—700 км и вынужден перебрасывать на советско-германский фронт части с запада. В январе 1943 г. была частично прорвана блокада Ленинграда. За годы блокады около 850 тыс. мирных жителей города погибли от голода, холода и бомбежек.

Значение Сталинградской битвы:

- Положила начало коренному перелому в ходе Великой Отечественной и Второй мировой войны.

- Вызвала новый подъём национально-освободительного движения в Европе.

- Обострились внешнеполитические отношения Германии с её союзниками: Япония и Турция сохраняют нейтралитет.

- Укрепился морально-политический дух советского народа.

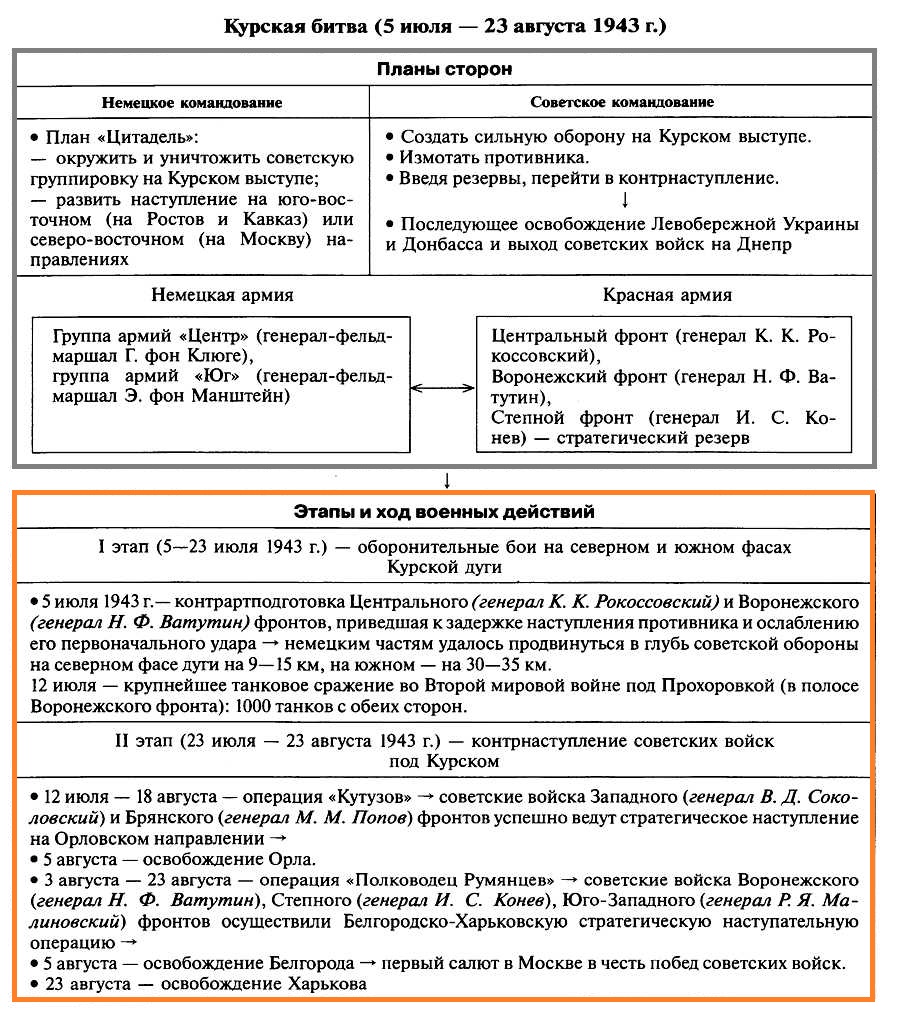

Битва на Курской дуге

Весной 1943 г. на советско-германском фронте наступила пауза. В 1943 г. Германия и ее союзники провели тотальную мобилизацию, увеличили выпуск военной продукции, в том числе новых видов вооружения. Командование вермахта планировало летом 1943 г. провести крупную наступательную операцию в районе Курского выступа фронта (операция «Цитадель»), разгромить советские войска, а затем нанести удар в тыл Юго-Западного фронта (операция «Пантера») и в дальнейшем вновь создать угрозу Москве. Для этого в районе Курской дуги было сосредоточено до 50 дивизий, в том числе 19 танковых и моторизованных, и другие части — всего свыше 900 тыс. человек, около 10 тыс. орудий и минометов, до 2,7 тыс. танков, свыше 2 тыс. самолетов. Этой группировке противостояли войска Центрального и Воронежского фронтов, насчитывавшие 1,3 млн человек, свыше 19 тыс. орудий и минометов, более 3,4 тыс. танков и САУ (самоходных артиллерийских установок), более 2,1 тыс. самолетов. В тылу советских войск находились крупные стратегические резервы, объединенные с 9 июля в Степной фронт.

Ставка Верховного главнокомандования приняла план обороны на Курском выступе с целью разгрома танковых группировок врага и перехода в контрнаступление.

С 5 июля 1943 г. наши войска, упорно обороняясь, остановили врага, вклинившегося на 10—35 км за линию фронта. На участке Воронежского фронта немецкие войска подошли к небольшой деревне Прохоровке, где произошло крупнейшее танковое сражение Второй мировой войны. Одновременно во встречном бою с обеих сторон участвовало до 1 200 танков, самоходных и штурмовых орудий.

С 12 июля 1943 г. советские войска перешли в контрнаступление. 5 августа 1943 г. были освобождены Орел и Белгород, 23 августа — Харьков. На этом Курская битва завершилась. В ходе сражений на Курской дуге вермахт потерял свыше 0,5 млн человек, 3 тыс. орудий, 1,5 тыс. танков, свыше 3,7 тыс. самолетов.

В международном отношении победа советских войск подготовила условия для успешного хода боевых действий союзников по антигитлеровской коалиции в Италии и вывода этой страны из войны. Курская битва значительно обогатила опыт советских вооруженных сил в организации стратегической обороны и наступления.

Советские войска Юго-Западного и Южного фронтов освободили Донбасс и в конце сентября 1943 г. вышли к Днепру на участке от Днепропетровска до Запорожья. Войска Центрального, Воронежского и Степного фронтов успешно развивали наступление на гомельском, черниговском, киевском и полтавско-кременчугском направлениях. В октябре войска четырех советских фронтов (переименованных в 1-й, 2-й, 3-й и 4-й Украинские) перенесли свои усилия на правый берег Днепра. 6 ноября 1943 г. соединения 1-го Украинского фронта вступили в Киев. На юге Украины войска 2-го, 3-го и 4-го Украинских фронтов освободили Запорожье, Днепропетровск, блокировали противника в Крыму.

9 октября 1943 г. войска Северо-Кавказского фронта во взаимодействии с Черноморским флотом и Азовской военной флотилией освободили Таманский полуостров. Силами Калининского, Западного и Брянского фронтов было успешно проведено наступление на западном стратегическом направлении. Отбросив врага на 200—300 км от Москвы, советские войска приступили к освобождению Белоруссии и к концу декабря вышли к Полесью.

Значение Курской битвы:

- Завершила коренной перелом в ходе Великой Отечественной и Второй мировой войны —> немецкое командование окончательно утратило стратегическую инициативу на советско-германском фронте и вынуждено перейти к стратегической обороне.

- Более половины советских территорий освобождено от немецко-фашистских захватчиков —> началось восстановление разрушенных районов.

- Ускорился процесс отмежевания стран-сателлитов 1 от Германии (25 июля 1943 г. прекратил своё существование фашистский режим Муссолини в Италии, правительства Румынии, Венгрии, Финляндии искали пути выхода из войны на стороне Германии, правительство Франко в конце 1943 г. потребовало вывода с Восточного фронта испанских войск, воевавших на стороне Германии).

- Усилились международные позиции СССР.

- Укрепилась Антигитлеровская коалиция —> ускорила открытие союзниками второго фронта в Европе.

- Расширилась и активизировалась национально-освободительная борьба в Европе.

Конспект урока по Истории России «Сталинградская битва. Битва на Курской дуге».

Следующая тема: «Советский тыл в годы войны».

Источник

75 лет назад на небольшом участке суши в районе Курска началось крупнейшее в истории танковое сражение, в котором приняли участие более 2 млн человек. Во многом Курская битва предопределила дальнейший ход Второй мировой войны. По словам экспертов, тогда наступил переломный момент, существенно повлиявший на расстановку сил на международной арене. Мужество советских солдат и мудрость полководцев не оставили Гитлеру шансов.

В результате Сталинградской битвы, завершившейся в начале февраля 1943 года, военная машина Третьего рейха понесла серьёзные потери, но отнюдь не была сломлена. К началу весны на Восточном фронте находилось порядка 70% сил вермахта — 194 дивизии — плюс 19 дивизий и две бригады европейских союзников Адольфа Гитлера.

Хотя боеспособность нацистских войск и снизилась за счёт уменьшения количества исправной техники и переброски на фронт вспомогательных подразделений, это всё ещё была грозная сила. И гитлеровцы планировали использовать её в масштабном наступлении, получившем название «Цитадель».

В интервью RT военный историк и писатель, кандидат исторических наук Алексей Исаев рассказал, что, по мнению нацистских идеологов, это наступление должно было символизировать вылазку благородных арийцев из «европейской крепости», направленную на то, чтобы осадить «восточных варваров».

«Операция «Цитадель» была последней попыткой немцев перехватить стратегическую инициативу в войне», — пояснил историк.

Адольф Гитлер видел успех кампании 1943 года в «срезании» выступа линии фронта, образовавшегося в районе Курска. Фашистский генералитет, однако, терзался сомнениями. Не знавший до этого поражений генерал Вальтер Модель был обеспокоен мощью советских оборонительных укреплений.

Своё мнение постоянно менял командующий группой армий «Юг» Эрих фон Манштейн: он сначала верил в наступление, но затем предложил перейти к стратегической обороне и совершать танковые контратаки. Однако ряд нацистских военачальников полагались на мощь своего нового оружия, в частности на танки «Тигр» и «Пантера», и планировали переломить под Курском ход войны. Они смогли убедить Гитлера в целесообразности наступления, решение о котором было окончательно принято в мае 1943 года.

Нацисты даже не догадывались, что в Москве знали буквально о каждом их шаге.

«Из всех битв Второй мировой войны эта, пожалуй, была наиболее успешна с точки зрения разведки», — заявил RT писатель и историк спецслужб Александр Колпакиди.

По словам эксперта, на начальном этапе войны у советских специальных служб многое не получалось, однако по мере накопления опыта ситуация стремительно менялась.

Также по теме

Герои Сталинграда: Минобороны опубликовало документы о подвигах защитников города

Минобороны РФ опубликовало уникальные документы, демонстрирующие мужество и профессионализм советских военнослужащих в Сталинградской…

«Если за действия в Сталинградской битве разведке уже можно было поставить твёрдую четвёрку, то за Курскую — однозначно пятёрку с плюсом. Информация стратегического характера о планах врага поступала из самых разных источников НКВД и ГРУ, в том числе из Великобритании и Швейцарии. Речь, в частности, идёт о помогавшем советской разведке члене «кембриджской пятёрки» Джоне Кернкроссе, имевшем доступ к материалам перехватов немецких радиосообщений в МI6, и о разведчике Джеймсе Макгиббоне, о деятельности которого стало известно лишь совсем недавно. Впрочем, советское командование смогло создать целую эффективную систему, включавшую, помимо стратегической военной и политической, также тактическую разведку, действовавшую на фронте, авиаразведку, радиоразведку. Следует отметить также действия наших партизан, которые одновременно и передавали разведывательную информацию, и дестабилизировали тылы немцев, разрушали их транспортные коммуникации», — подчеркнул Колпакиди.

По словам эксперта, парадоксальность ситуации, в которой оказались советские спецслужбы на этом этапе войны, заключалась в том, что британцы должны были передавать в Москву данные радиоперехватов, свидетельствовавших о планах гитлеровцев, но не делали этого. Поэтому добывать информацию приходилось нелегальным путём.

Переломный момент

В апреле — мае 1943 года планы гитлеровского наступления в районе Курска были окончательно готовы. Нацисты сосредоточили против советских войск группировку численностью около 900 тыс. человек, в которую входили порядка 50 дивизий и ряд отдельных подразделений. К имевшейся ранее технике были дополнительно переданы 134 новых танка «Тигр», 190 «Пантер» и 90 штурмовых орудий «Фердинанд». Поддерживать наступление с воздуха должны были силы 4-го и 6-го воздушных флотов.

Советские войска в районе Курского выступа создали восемь мощных рубежей обороны.

Общее количество сил Красной армии на этом участке оценивалось примерно в 1,3 млн человек. Против 2,7 тыс. немецких танков и самоходок советское командование выставило 3,4 тыс. Против 10 тыс. гитлеровских орудий и миномётов — около 19 тыс. советских.

Наступление гитлеровских войск началось утром 5 июля 1943 года. Благодаря полученной от разведки информации перед самым переходом нацистов в атаку советские артиллеристы успели нанести по ним мощный удар. Немцы попытались развернуть наступление в направлении Ольховатки и Понырей, но, продвинувшись всего на несколько километров и встретив ожесточённое сопротивление, перешли к обороне.

- Курская дуга. Танковый десант

- РИА Новости

- © Петр Бернштейн

Однако нацистское командование не теряло надежды на успех. 10 июля направление главного удара было перенесено в южную часть Курской дуги — на Прохоровку. В атаку на советские позиции выдвинулся 2-й танковый корпус СС и 3-й танковый корпус вермахта.

12 июля под Прохоровкой произошёл самый масштабный в истории встречный танковый бой. По разным оценкам, с обеих сторон в нём участвовало от 1200 до 1500 танков. Силы были примерно равны (до 800 советских танков против 700 немецких). За полдня было подбито около 700 танков с обеих сторон.

Итоги сражения учёные оценивают по-разному. Одни пишут, что советские танкисты смогли перехватить инициативу и оттеснить немцев, другие — что изначально бой для красноармейцев складывался неудачно и победить нацистов удалось преимущественно благодаря наступлению советских войск на других участках фронта. Но с тем, что Прохоровское сражение в конечном итоге стало моментом наивысшего напряжения сил обеих сторон, согласны практически все.

«Это была кульминация Курской битвы. Роль сражения под Прохоровкой заключается не только в огромном количестве принимавшей в нём участие бронетехники, но и в том, что на этом поле немцы были остановлены. Это стало крайней точкой, до которой они смогли дойти. Отсюда началось их отступление», — рассказала в интервью RT директор Государственного военно-исторического музея-заповедника «Прохоровское поле» Наталья Овчарова.

- Битва за Прохоровку

Продвинувшиеся примерно на 35 км войска Манштейна так и не смогли прорвать советскую оборону, и перешедшая в контрнаступление советская армия уже к 23 июля практически повсеместно отбросила их на исходные позиции. При этом, чтобы не дать гитлеровцам перебросить под Курск резервы, советские войска 17—27 июля провели наступательные операции на соседних участках фронта.

Красная армия развила свой успех, развернув наступление на фронте шириной около 600 км: с момента начала войны это было самое масштабное контрнаступление. Под Москвой нацистов отбросили силами двух фронтов, под Сталинградом — трёх, в Курском контрнаступлении принимали участие сразу пять.

«С этого момента фронт покатился на Запад», — подчеркнул Алексей Исаев.

А 5 августа в Москве прогремел первый за войну салют — в честь освобождения Белгорода и Орла.

«С Курской битвы началось наступление, приведшее к освобождению Левобережной Украины, и советские войска устремились к Днепру», — отметил Исаев.

- Подбитый фашистский танк в районе станции Прохоровка в ходе сражения на Курской дуге в 1943 году

- РИА Новости

- © Яков Рюмкин

В августе 1943-го немцы сопротивлялись отчаянно. О том, чем они при этом руководствовались, свидетельствует текст опубликованного советским военкором Павлом Трояновским письма, найденного на теле погибшего под Харьковом немецкого ефрейтора, который так и не успел отправить это письмо домой: «Ничего так не жалко, как жалко оставлять Украину. Мы тут жили превосходно. Куры, гуси, сахар, молоко, сало — всего было вдоволь. А сколько мы мобилизовали отсюда восточных рабочих! Фюрер обещал наделить нас, ветеранов войны, земельными наделами на Украине. Земля и климат — прелесть. 30—50 здешних гектаров плюс дешёвая крестьянская сила обеспечили бы всей нашей семье радостную жизнь… Жаль, очень жаль уходить отсюда. Впрочем, говорят, что мы ещё вернемся, и я верю этому…»

Стратегия «щита и меча»

Курская битва, по мнению советских историков, завершилась 23 августа 1943 года. О понесённых в ней потерях учёные спорят до сих пор.

Считается, что безвозвратные потери советских сил составили около 250 тыс. человек. Что же касается потерь Третьего рейха, то, по советским данным, в ходе боёв на Курской дуге было уничтожено порядка 420 тыс. гитлеровцев и полностью разгромлено 35 нацистских дивизий.

Манштейн и Гудериан в своих воспоминаниях охарактеризовали битву на Курской дуге как решительное поражение гитлеровской армии, поворотный пункт в войне и последнюю попытку рейха сохранить инициативу на Восточном фронте.

«На инициативе вермахта можно было смело ставить крест. Предпосылкой к победе стала стратегия «щита и меча», позволившая советскому командованию успешно скомбинировать оборону и наступление. Итоги битвы сложно переоценить. Если бы гитлеровцы смогли достигнуть целей, поставленных при подготовке «Цитадели», то Восточный фронт, скорее всего, стал бы пассивным и победить нацизм в мировых масштабах было бы гораздо сложнее», — подчеркнул Исаев.

- Командир 15-го Стрелкового корпуса генерал-майор Иван Ильич Людников (справа) рассматривает карту во время боевых действий на Орловско-Курской дуге

- © Олег Кнорринг

По мнению военного историка и директора Музея войск ПВО Юрия Кнутова, битва на Курской дуге стала первой, в которой советское командование успешно воплотило в жизнь хорошо продуманную схему глубоко эшелонированной обороны. Историк также утверждает, что бронетанковым силам вермахта под Курском был нанесён ущерб, от которого они так и не смогли оправиться до конца войны.

«Что касается международной роли Курской битвы, то она просто огромна. Союзники стали после этого всерьёз задумываться об открытии второго фронта. Турция окончательно похоронила идею о вступлении в войну на стороне Третьего рейха. Охладели отношения между Японией и Германией. Жители оккупированной Европы убедились в том, что помощь близка, и стали принимать активное участие в движении Сопротивления. В самой Германии пошатнулось доверие к Гитлеру. Военные стали осознавать, к чему всё идёт, начались заговоры и покушения… Это был переломный момент во всей Второй мировой войне», — резюмировал Кнутов.

Источник