Коренной перелом в ходе великой отечественной войны основные сражения роль тыла значение

Понятие коренной перелом в войне включает в себя такие стратегические и политические изменения в ходе военных действий, так:

— переход стратегической инициативы от одной воюющей стороны к другой;

— обеспечение надежного превосходства оборонной промышленности и тыловой экономики в целом;

— достижение военно-технического превосходства в снабжении действующей армии новейшими видами вооружения;

— качественные изменения в соотношении сил на международной арене.

Решающие события Второй мировой войны, обеспечившие коренной перелом в пользу стран антигитлеровской коалиции, произошли на советско-германском фронте. Это означает, что коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны был вместе с тем переломом в ходе Второй мировой войны.

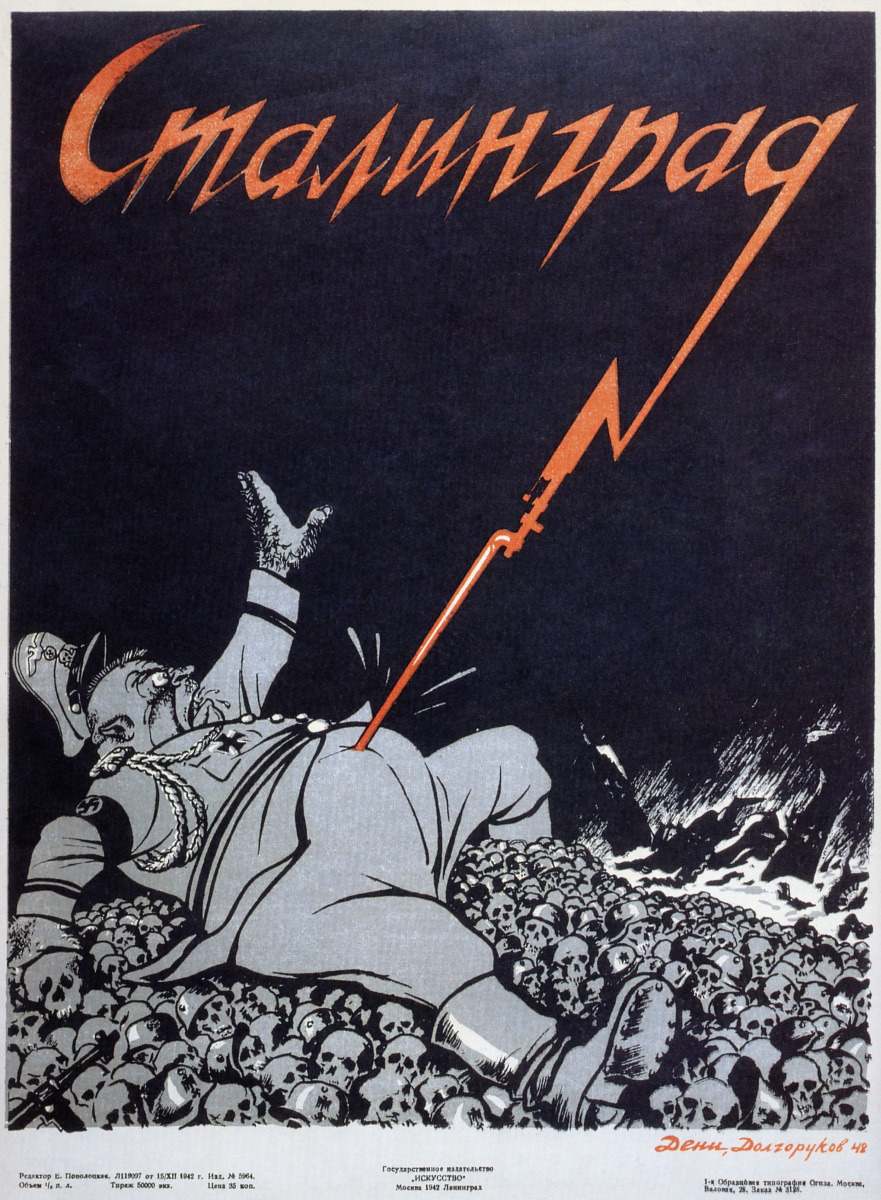

Начало коренному перелому было положено наступательной операцией «Уран» под Сталинградом (второй этап Сталинградской битвы; первый — оборонительный — продолжался с 17 июля по 18 ноября 1942г.). Военно-стратегический план операции, разработанный под руководством генералов Г. К. Жукова и А. М. Василевского, предполагал силами трех фронтов — Юго-Западного, Сталинградского и Донского — окружить сталинградскую группировку противника, создать два надежных кольца окружения и либо принудить его к капитуляции, либо разгромить. 19 ноября в наступление перешли Юго-Западный и Донской фронты, 20 ноября — Сталинградский фронт. Уже к 23 ноября были окружены немецкие 6-я и 4-я танковые армии. Прорвать внешнее и внутреннее кольцо силами группы армий «Дон» врагу не удалось. 2 февраля Сталинградская битва победоносно завершилась, в плен были взяты в общей сложности 300 тыс. немецких солдат, офицеров и генералов.

Все признаки начавшегося коренного перелома были налицо: стратегическая инициатива перешла к Красной Армии, впервые было обеспечено военно-техническое превосходство над противником, достигнутое благодаря качественно более высокому уровню организации тыловой экономики. Победа под Сталинградом имела огромное международное значение: впервые за всю войну в Германии был объявлен трехдневный траур, активизировалось европейское движение Сопротивления.

Зимой — весной 1943г. Красная Армия развила успех, прорвав блокаду Ленинграда, развернув наступление на Северном Кавказе и в верховьях Дона.

Окончательным коренной перелом в ходе войны стал после битвы на Курской дуге. Немецкое командование, добившись летом 1943 г. некоторых успехов на юго-западном направлении, спланировало крупную наступательную операцию на Курском выступе (операция «Цитадель»). Особые надежды возлагались на новейшие танки «Тигр» и «Пантера», штурмовые орудия «Фердинанд».

Советское командование впервые применило тактику преднамеренной обороны с последующим наступлением: создало мощную группировку войск, превосходившую противника в количественном и качественном отношениях.

Битва на Курской дуге продолжалась с 5 июля по 23 августа. 12 июля произошло крупнейшее за годы войны танковое сражение в районе деревни Прохо-ровка, которое закончилось победой наших танкистов. В результате битвы были освобождены Белгород, Орел, Харьков, уничтожены 500 тыс. вражеских солдат и офицеров, 1,5 тыс. танков, 3,7 тыс. самолетов. Коренной перелом в ходе Второй мировой войны и Великой Отечественной войны завершился. С этого времени стратегическая инициатива даже временно не переходила в руки немецкого командования.

1943 г. закончился освобождением Левобережной Украины, Донбасса, Киева (6 ноября) в ходе битвы за Днепр.

Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны сопровождался заметными успехами союзников СССР по антигитлеровской коалиции. Весной 1943 г. капитулировала германо-итальянская группировка в Северной Африке, летом союзники высадились на Сицилии. Правительство Б. Муссолини было свергнуто, новые власти заявили о выходе из войны. К сожалению, второй фронт в Европе в 1943 г. так и не был открыт.

28 ноября — 1 декабря 1943 г. на Тегеранской конференции впервые встретились лидеры СССР, США и Великобритании И. В. Сталин, Ф. Рузвельт и У. Черчилль. На встрече обсуждались перспективы открытия второго фронта, а также вопросы послевоенного урегулирования. Сам факт Тегеранской конференции доказывает, что коренной перелом в войне стал реальностью.

3. Составьте план-перечисление важнейших событий истории Древней Руси IX – начала XIII в. С кем из князей связано развитие древнерусского законодательства?

Источник

Коренным переломом историки называют резкое изменение в расстановке сил противников в ВОВ. Германия перешла из наступления в оборону, Советский союз получил перевес в численности войск и боевых припасов.

Коренным переломом историки называют резкое изменение в расстановке сил противников в ВОВ. Германия перешла из наступления в оборону, Советский союз получил перевес в численности войск и боевых припасов.

Хронология событий

Перелом в ходе Великой Отечественной войны начался во второй половине 1942 года.

Начало ВОВ

В начале войны немцы были в более выигрышном положении по сравнению с СССР.

Причины превосходства Германии:

- Высокий уровень технологического развития;

- Более развитая экономика;

- Многочисленная армия;

- Грамотно выстроенное управление войсками.

Германия напала на СССР внезапно, отечественные войска не были готовы к войне и не давали достаточного отпора. После ряда побед фашисты захватила Беларусь и Украину, их армия подступила к советской столице.

Сталинградская битва

В середине войны Гитлеровская коалиция потеряла ведущую роль в войне. Началом коренного перелома принято считать Сталинградскую битву. Красная армия действовала по плану с кодовым именем «Уран».

Факт! Операция «Уран» разрабатывалась под покровом тайны. Информация до последнего не раскрывалась даже командующим фронтами. В донесениях использовались кодовые слова и псевдонимы.

Стратегия предполагала окружение немцев в междуречье Волги и Дона с использованием Сталинградского и Юго-Западного фронта. План был успешно выполнен, битва под Сталинградом завершилась поражением Германской армии.

Наступление перелома

Триумф русских в битве близ Сталинграда привёл к тому, что советское командование стало перехватывать стратегическую инициативу.

Характеристики коренного перелома в Великой Отечественной войне:

- фашистская Германия приняла роль обороняющейся стороны;

- Союзники Гитлера не рискнули напасть на Советский Союз, как задумывалось;

- Возросла военная и экономическая мощь СССР;

- Ускорилось развитие советской промышленности, заводы старались обеспечивать армию передовым оружием;

- Коренной перелом произошел в сознании людей, немцы утратили уверенность в победе, а жители Советского Союза, как на фронте, так и в тылу поняли, что смогут одолеть этого сильного и жестокого врага.

Советский союз перешёл в наступление, расстановка сил в сражениях полностью изменилась. Началось массовое изгнание гитлеровцев с русской земли. Боясь снова оказаться в окружении, немцы в свою очередь стали выводить войска из СССР.

В 1943 в Тегеране произошла встреча, где главы «большой тройки» (Советский союз, Великобритания и Америка) обсудили возможность создания ещё одного европейского фронта и планы ведения войны с немцами. Страны договорились создать Организацию Объединенных Наций, выделили принципы послевоенного устройства мира. Не остался без обсуждения вопрос о дальнейшей судьбе Германии после избавления от Гитлера. Организация этой конференции означала, что в мире признали произошедший перелом в войне.

Значение перелома

В результате коренного перелома в ходе ВОВ СССР удалось освободить свои территории от захвата немцев, спасти военнопленных. Уверенно перехватив наступательную инициативу, советская армия и дальше громила войска противников.

Принятие СССР стратегии агрессора повлияло и на ход Второй Мировой войны. Пережив разгром в Сталинградском сражении, командование Германии объявило в стране 3-х дневный траур. Это серьёзно пошатнуло уверенность европейских союзников в непобедимости Гитлера. Появилась надежда на его свержение.

Главным итогом коренного перелома стало начало разрушения Гитлеровской Империи.

Источник

Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны

Во второй половине 1942 г. с завершением перевода экономики на военные рельсы появилась возможность создать определенные резервы командования. Осенью 1942 г. Ставка разработала план контрнаступления, которое мыслилось провести силами Сталинградского, Донского и Юго-Западного фронтов при поддержке авиации, танков и артиллерии. Его результатом должно было явиться окружение и уничтожение всей группы фашистских войск, укрепившихся в районе Сталинграда.

19—20 ноября после сильной артподготовки началось контрнаступление советских войск, которое к 23 ноября завершилось окружением 22 фашистских дивизий численностью в 330 тыс. человек. Попытка немецкого командования в декабре разорвать кольцо окружения совместным ударом группы войск под командованием Манштейна и окруженной армии генерал-фельдмаршала Паулюса закончилась разгромом манштейновских войск. Армии Паулюса не приняли советских предложений о капитуляции. В конце января 1943 г. операция по ликвидации окруженных войск была закончена, а их остатки (91 тыс. солдат, офицеров, генералов) и сам Паулюс сдались в плен. 2 февраля 1943 г. победоносно закончилась историческая битва на Волге.

Это было невиданное поражение фашистов, потерявших огромную армию и мощную боевую технику. Битва за Сталинград показала возросшую боевую мощь Красной Армии и ее боевой техники, талант советских полководцев Н. Н. Воронова, Н. Ф. Ватутина, А. И. Еременко, Р. Я. Малиновского, К. К. Рокоссовского, В. И. Чуйкова и др.

Победа оказалась возможной в результате героического, самоотверженного труда советского тыла, сумевшего перестроить свою работу и обеспечить фронт всем необходимым для победы.

Историческое значение Сталинградской битвы заключается в том, что она положила начало коренному перелому в ходе Великой Отечественной войны и всей второй мировой войны. Поражение немецких армий на Волге заставило их ближайших союзников — Турцию и Японию — отказаться вступить в войну против СССР.

Одновременно со Сталинградской операцией советские войска развернули наступление на Ленинградском, Волховском, Центральном и Западном фронтах, в районе Северного Кавказа, Дона, Воронежа. Зимой 1942/43 г. на отдельных участках фронта враг был отброшен на расстояние до 700 км, освобождены многие города и населенные пункты Подмосковья, Курской, Воронежской, Ростовской и других областей, восстановлена хозяйственная связь между центральными и южными промышленными районами, прорвана блокада Ленинграда.

Пытаясь взять реванш за поражение на Волге и поднять резко пошатнувшийся престиж Германии, фашистское командование разрабатывало план летнего наступления 1943 г. Его целью являлось выравнивание линии фронта путем разгрома частей Воронежского и Центрального фронта и дальнейшее наступление в глубь страны и захват Москвы. Основным плацдармом боевых действий немцы избрали Курский выступ, вклинившийся в расположение фашистских войск между Белгородом — Курском — Орлом по линии Прохоровка — Сумы — Рыльск — Севск — Попыри. Удар предполагалось нанести между Белгородом и Орлом в направлении Курска.

Отсутствие второго фронта, который союзники не открыли и в 1943 г., дало фашистам возможность за счет армий, переброшенных с Запада, сконцентрировать на Восточном направлении 232 дивизии, т. е. больше, чем перед началом войны. В районе Курска было сосредоточено более 50 дивизий, поддержанных мощными танками типа «тигр», «пантера» и бронированными самоходными установками «фердинанд», которые должны были силой брони и огня осуществить прорыв. Советское командование приняло решение организовать глубоко эшелонированную оборону, измотать основные силы врага и после этого перейти в контрнаступление. 5 июля 1943 г. началось летнее наступление противника, которое было успешно отражено. 12 июля войска Западного и Брянского фронтов перешли в контрнаступление. О масштабах этой битвы свидетельствует то, что на отдельных участках сражалось до 1500 танков, не считая другой техники. 5 августа были освобождены Орел и Белгород, 23 августа — Харьков. 30 августа — Таганрог. В августе — сентябре были разбиты фашистские группировки под Смоленском, Новороссийском, в Донбассе. В боях под Новороссийском, особенно на «Малой земле», а затем и за освобождение Керчи сражалась 18-я десантная армия, начальником политотдела которой был Л. И. Брежнев, прошедший всю войну в рядах действующей армии. В конце сентября началось форсирование Днепра, где немцы создали «неприступный великий восточный вал», включавший в себя ряд мощных инженерных сооружений, который, однако, не выдержал стремительного прорыва наших войск. Войска Центрального, Воронежского, Степного, Юго-Восточного и Южного фронтов успешно вели наступательные операции, очищая левобережную Украину. 6 ноября 1943 г. был освобожден Киев. Большую роль в успехе летне-осеннего наступления наших войск сыграли партизанские отряды и помощь населения временно оккупированных районов.

Битва под Курском — один из важнейших этапов на пути к победе СССР над фашистской Германией. В результате победы советских войск под Курском произошел коренной перелом в ходе по только Отечественной, по и всей мировой войны, который проявился в изменении соотношения сил в пользу СССР, в результате героической деятельности Советской Армии, трудовых достижений тыла, подвига всего советского народа. Коренной перелом произошел как в работе советского тыла, так и в ходе военных действий. Промышленность страны обеспечила полный перевес Советской Армии в боевой технике, вооружении, снаряжении, боеприпасах. Битва на Курской дуге продемонстрировала полное преимущество Советской Армии и ее техники, показав, что в войне наступил коренной перелом, в результате которого немецкая армия была лишена возможности наступать. После Курской битвы Советская Армия продолжала стратегическое наступление по всему фронту, освободив две трети ранее захваченной врагом территории. Началось изгнание оккупантов из пределов нашей Родины. Значение этого периода связано с ростом международного авторитета Советского государства, с изменением позиции союзников Германии, дальнейшим распадом фашистского блока.

В конце октября 1943 г. в Москве была созвана конференция министров иностранных дел СССР, США и Великобритании, обсудившая вопросы, связанные с дальнейшим усилением антигитлеровской коалиции и послевоенными действиями по обеспечению безопасности. Союзники согласились в необходимости создания международного органа для поддержания мира после войны — Организации Объединенных Наций. С 28 ноября по 4 декабря 1943 г. состоялась конференция глав правительств СССР, США и Великобритании в Тегеране, где была достигнута договоренность об окончательном разгроме гитлеровской Германии. 1 мая 1944 г. было решено открыть второй фронт высадкой войск во Франции через Ла-Манш. Главы правительств подписали декларацию о наказании военных преступников за совершенные ими злодеяния.

Начало Великой Отечественной войны Великая Отечественная война Наступление Красной Армии (1944–1945)

Похожие статьи:

Источник

Реклама/ | Главная » 2011 » Март » 22 » ЭКЗАМЕН по истории России. ОТВЕТ НА БИЛЕТ № 16.

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи. [ Регистрация | Вход ] |

| ||||||||||||||||||||||||||||||

Источник