Коренной перелом ссср

Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны

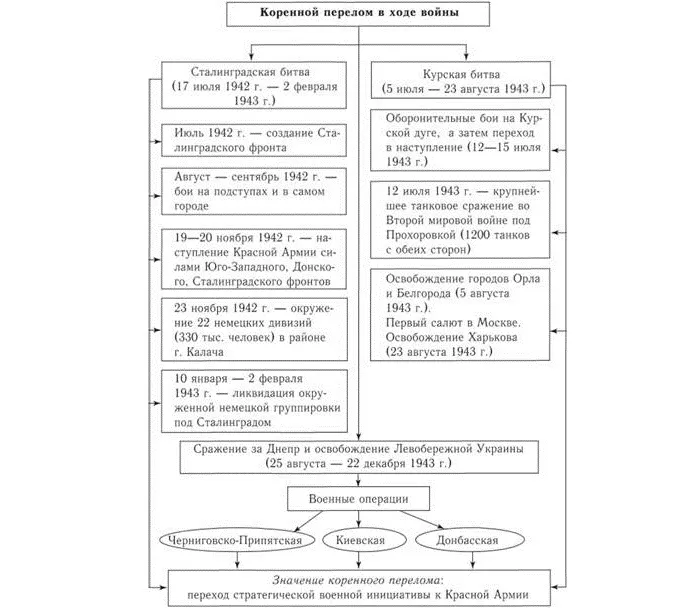

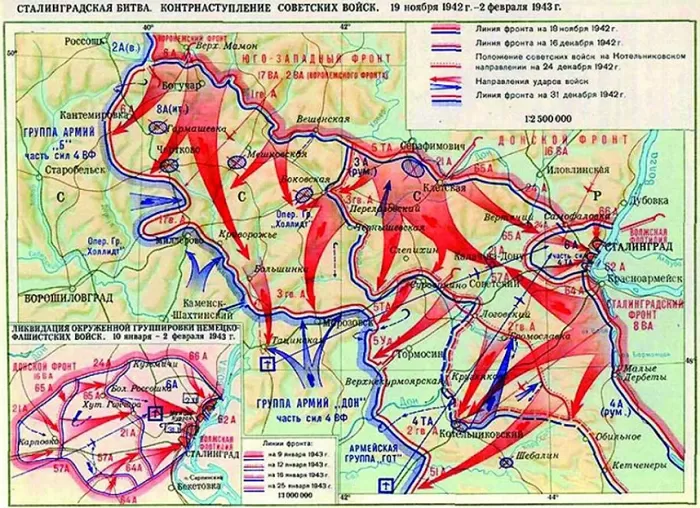

Во второй половине 1942 г. с завершением перевода экономики на военные рельсы появилась возможность создать определенные резервы командования. Осенью 1942 г. Ставка разработала план контрнаступления, которое мыслилось провести силами Сталинградского, Донского и Юго-Западного фронтов при поддержке авиации, танков и артиллерии. Его результатом должно было явиться окружение и уничтожение всей группы фашистских войск, укрепившихся в районе Сталинграда.

19—20 ноября после сильной артподготовки началось контрнаступление советских войск, которое к 23 ноября завершилось окружением 22 фашистских дивизий численностью в 330 тыс. человек. Попытка немецкого командования в декабре разорвать кольцо окружения совместным ударом группы войск под командованием Манштейна и окруженной армии генерал-фельдмаршала Паулюса закончилась разгромом манштейновских войск. Армии Паулюса не приняли советских предложений о капитуляции. В конце января 1943 г. операция по ликвидации окруженных войск была закончена, а их остатки (91 тыс. солдат, офицеров, генералов) и сам Паулюс сдались в плен. 2 февраля 1943 г. победоносно закончилась историческая битва на Волге.

Это было невиданное поражение фашистов, потерявших огромную армию и мощную боевую технику. Битва за Сталинград показала возросшую боевую мощь Красной Армии и ее боевой техники, талант советских полководцев Н. Н. Воронова, Н. Ф. Ватутина, А. И. Еременко, Р. Я. Малиновского, К. К. Рокоссовского, В. И. Чуйкова и др.

Победа оказалась возможной в результате героического, самоотверженного труда советского тыла, сумевшего перестроить свою работу и обеспечить фронт всем необходимым для победы.

Историческое значение Сталинградской битвы заключается в том, что она положила начало коренному перелому в ходе Великой Отечественной войны и всей второй мировой войны. Поражение немецких армий на Волге заставило их ближайших союзников — Турцию и Японию — отказаться вступить в войну против СССР.

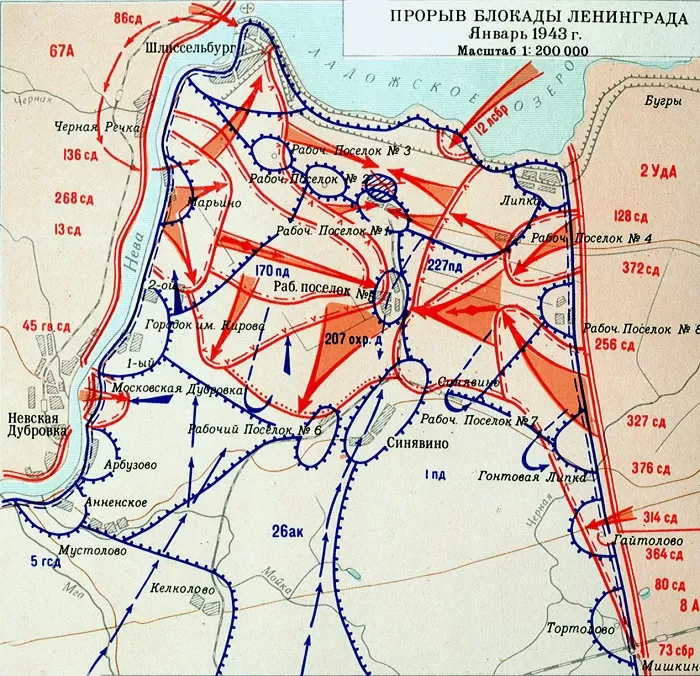

Одновременно со Сталинградской операцией советские войска развернули наступление на Ленинградском, Волховском, Центральном и Западном фронтах, в районе Северного Кавказа, Дона, Воронежа. Зимой 1942/43 г. на отдельных участках фронта враг был отброшен на расстояние до 700 км, освобождены многие города и населенные пункты Подмосковья, Курской, Воронежской, Ростовской и других областей, восстановлена хозяйственная связь между центральными и южными промышленными районами, прорвана блокада Ленинграда.

Пытаясь взять реванш за поражение на Волге и поднять резко пошатнувшийся престиж Германии, фашистское командование разрабатывало план летнего наступления 1943 г. Его целью являлось выравнивание линии фронта путем разгрома частей Воронежского и Центрального фронта и дальнейшее наступление в глубь страны и захват Москвы. Основным плацдармом боевых действий немцы избрали Курский выступ, вклинившийся в расположение фашистских войск между Белгородом — Курском — Орлом по линии Прохоровка — Сумы — Рыльск — Севск — Попыри. Удар предполагалось нанести между Белгородом и Орлом в направлении Курска.

Отсутствие второго фронта, который союзники не открыли и в 1943 г., дало фашистам возможность за счет армий, переброшенных с Запада, сконцентрировать на Восточном направлении 232 дивизии, т. е. больше, чем перед началом войны. В районе Курска было сосредоточено более 50 дивизий, поддержанных мощными танками типа «тигр», «пантера» и бронированными самоходными установками «фердинанд», которые должны были силой брони и огня осуществить прорыв. Советское командование приняло решение организовать глубоко эшелонированную оборону, измотать основные силы врага и после этого перейти в контрнаступление. 5 июля 1943 г. началось летнее наступление противника, которое было успешно отражено. 12 июля войска Западного и Брянского фронтов перешли в контрнаступление. О масштабах этой битвы свидетельствует то, что на отдельных участках сражалось до 1500 танков, не считая другой техники. 5 августа были освобождены Орел и Белгород, 23 августа — Харьков. 30 августа — Таганрог. В августе — сентябре были разбиты фашистские группировки под Смоленском, Новороссийском, в Донбассе. В боях под Новороссийском, особенно на «Малой земле», а затем и за освобождение Керчи сражалась 18-я десантная армия, начальником политотдела которой был Л. И. Брежнев, прошедший всю войну в рядах действующей армии. В конце сентября началось форсирование Днепра, где немцы создали «неприступный великий восточный вал», включавший в себя ряд мощных инженерных сооружений, который, однако, не выдержал стремительного прорыва наших войск. Войска Центрального, Воронежского, Степного, Юго-Восточного и Южного фронтов успешно вели наступательные операции, очищая левобережную Украину. 6 ноября 1943 г. был освобожден Киев. Большую роль в успехе летне-осеннего наступления наших войск сыграли партизанские отряды и помощь населения временно оккупированных районов.

Битва под Курском — один из важнейших этапов на пути к победе СССР над фашистской Германией. В результате победы советских войск под Курском произошел коренной перелом в ходе по только Отечественной, по и всей мировой войны, который проявился в изменении соотношения сил в пользу СССР, в результате героической деятельности Советской Армии, трудовых достижений тыла, подвига всего советского народа. Коренной перелом произошел как в работе советского тыла, так и в ходе военных действий. Промышленность страны обеспечила полный перевес Советской Армии в боевой технике, вооружении, снаряжении, боеприпасах. Битва на Курской дуге продемонстрировала полное преимущество Советской Армии и ее техники, показав, что в войне наступил коренной перелом, в результате которого немецкая армия была лишена возможности наступать. После Курской битвы Советская Армия продолжала стратегическое наступление по всему фронту, освободив две трети ранее захваченной врагом территории. Началось изгнание оккупантов из пределов нашей Родины. Значение этого периода связано с ростом международного авторитета Советского государства, с изменением позиции союзников Германии, дальнейшим распадом фашистского блока.

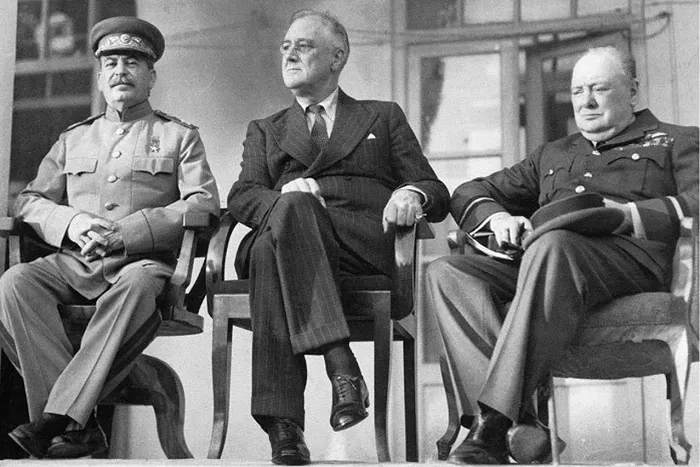

В конце октября 1943 г. в Москве была созвана конференция министров иностранных дел СССР, США и Великобритании, обсудившая вопросы, связанные с дальнейшим усилением антигитлеровской коалиции и послевоенными действиями по обеспечению безопасности. Союзники согласились в необходимости создания международного органа для поддержания мира после войны — Организации Объединенных Наций. С 28 ноября по 4 декабря 1943 г. состоялась конференция глав правительств СССР, США и Великобритании в Тегеране, где была достигнута договоренность об окончательном разгроме гитлеровской Германии. 1 мая 1944 г. было решено открыть второй фронт высадкой войск во Франции через Ла-Манш. Главы правительств подписали декларацию о наказании военных преступников за совершенные ими злодеяния.

Начало Великой Отечественной войны Великая Отечественная война Наступление Красной Армии (1944–1945)

Похожие статьи:

Источник

Мужеством и упорным трудом советского народа был достигнут коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Уверенный натиск Красной Армии по всем направлениям – общая победа фронта и тыла.

СССР получил поддержку по всему миру, ведь теперь именно он задавал ход боевых действий. В рядах советского общества зацвела надежда на скорое завершение войны.

10 причин коренного перелома во Второй мировой войне

Перед сокрушительным разгромом немецких войск свершилось немало событий, имеющих непосредственное отношение к решительной смене характера боевых действий:

Трагичное начало ВОВ стоило СССР огромных потерь в людях и территориях. Сгорая в пламени войны, солдаты выигрывали для своей родины драгоценное время. Каждая кровавая битва, каждый день сопротивления срывал сроки немецкого натиска. Бойцы разгромленных полков и дивизий, отдавшие на алтарь победы свои жизни, дали стране шанс подготовить и совершить решающий удар.

У Вермахта на захваченных землях не было безопасного тыла: на лето 1942 года пришелся пик партизанского движения. Сопротивление создавало целые партизанские края и республики, сковывавшие противника, разрушающие его линии снабжения.

План молниеносного удара не оправдался даже год спустя после начала войны: распылив силы по «Синему плану» в два направления (на Кавказ и Сталинград), немцы в конечном итоге оказались истощены. Ни технического, ни человеческого ресурса для повторного натиска не осталось.

Союзники фашистской Германии не оправдали ожиданий: с переменным успехом сражались только венгры. Румыны и итальянцы со слабой моральной и технической подготовкой не сдержали натиска советских солдат, что привело к катастрофе.

Предприятия, вывезенные в тыл силами советского общества, развернули полноценное производство техники, вооружения и обмундирования. Снабжение улучшилось, поставки боеприпасов налаживались – армия получила все необходимое для наступления.

Как и в 1941 году, наступление зимы под Сталинградом тяжело отразилось на силах Вермахта: активно действовать в такое время года 6-я полевая и 4-я танковые армии оказались не в состоянии.

Советское командование усвоило свои ошибки в летних кампаниях 1941-1942 годов. Генералы продумывали свои действия, изучали тактику своих противников. Менялся порядок наступления. Красная Армия тщательно готовила план действий и методично его реализовывала.

Для решающего удара в январе 1943 г. (операция «Уран») и на «Курском выступе» летом того же года ГКО СССР втайне от Вермахта скопило крупные силы, сокрушившие войска противника. Для Германии ударный кулак РККА стал полной неожиданностью: техника и солдаты двигались из тыла на фронт ночью, в строжайшей секретности.

С поражением под Сталинградом Германию ждали тяжелые потери. Уничтожена крупная группа войск. Остатки сил на Кубани спешно отступают на запад, спасаясь от окружения. Стратегия блицкрига потерпела крах. Вермахт надолго потерял атакующую инициативу и мог лишь сохранять агрессивную оборону, что помогло СССР отвоевывать территории.

Советские силы могли вести действия на одном фронте: Япония не вела активных действий на восточных границах Союза, Турция не вмешивалась в войну. Третьему Рейху же приходилось сражаться еще и в Северной Африке и Атлантике, подавлять восстания в Югославии и Словакии. Случался момент, когда готовые к отправке в пустыню или в тыл подкрепления в последний момент разворачивали и слали на Восточный фронт.

Начало периода коренного перелома

К ноябрю 1942 г. Сталинград стал «фабрикой смерти» для воюющих сторон. Одни погибали ради того, чтобы прорваться к Волге, другие – чтобы остановить этот прорыв. Линия действий растянулась, у немцев не хватало сил, чтобы поддерживать наступление.

Подтянув резервы и проведя тщательную подготовку, с 19 ноября два фронта – Юго-Западный и Донской – начали масштабное контрнаступление и соединились в тылу окруженной 6-й армии Вермахта. Её командующему Паулюсу запретили бросать город, приказав стоять до конца. Попытки прорвать блокаду группами Гота и Манштейна потерпели провал.

С победой на Волге произошел перелом: Рейх должен был перегруппировать свои силы. Нацистам пришлось оставить Кубань под угрозой разгрома.

Отчаянные и решительные действия РККА под Ленинградом позволили прорвать блокаду города, пошатнув оборону группы армий «Север».

С успехами на юге завершалась и Ржевская битва. Истекая кровью, советские танки и пехота оттесняли противника на запад. В ходе последних попыток наступления Красная Армия отбила Курск, но потеряла недавно освобожденный Харьков. К концу марта 1943 г. на советско-германском фронте наступило затишье.

Конец периода коренного перелома

В июле 1943 г. враждующие стороны снова начали действия. Все понимали, что после Сталинградского и Ржевского сражений наступил переворот. Теперь же новая битва должна была стать или гибелью ударной мощи Красной Армии, или крахом надежд Вермахта на продвижение на Восток.

Советский Союз сделал всё возможное, чтобы в «момент истины» одержать победу. «Рельсовая война» партизан нарушала коммуникации немцев. Планы операции «Цитадель» были прекрасно известны ГКО – секретные службы и войска связи успешно перехватывали данные по радиосвязи.

В ночь наступления 5 июля на головы готовящихся к атаке противников советская артиллерия обрушила град снарядов. Натиск фашистской армии захлебнулся на 1 и 2 линиях обороны Красной Армии.

Тяжелые бои под Прохоровкой и наступление советских сил по всем фронтам позволили освободить Белгород, Орел, Харьков. Почти все контратаки немцев были отражены.

Коренной перелом завершился битвой за Днепр – форсированием могучей реки осенью 1943 г. Говоря кратко: силами пяти фронтов (Южного, Юго-Восточного, Степного, Воронежского и Центрального) советская армия прорвала сеть укреплений по правому берегу Днепра, отвоевала 6 ноября Киев и защитила его от ударов врага.

Последние попытки Вермахта закрепиться и создать мощный рубеж обороны были сорваны.

Итоги и значение коренного перелома в Великой Отечественной войне

Успехи РККА летом 1943 г. запустили процесс разгрома нацисткой Германии. Организовать стратегическое наступление для Вермахта стало практически невозможным.

Перехват инициативы на фронте Советским Союзом имеет прямое отношение и к Тегеранской конференции: лидеры западных стран уверенно заговорили о разгроме Третьего Рейха и готовились оказать посильную помощь СССР.

Именно коренной перелом дал впоследствии рождение такому понятию, как «десять сталинских ударов»: тотальное наступление советской армии по всем фронтам, выход на государственную границу и начало освобождения Европы.

Источник

Победы советских войск под Сталинградом и на Курской дуге. Началом коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны стало контрнаступление Красной Армии под Сталинградом. В нем участвовали силы Юго-Западного (Н. Ф. Ватутин), Донского (К. К. Рокоссовский) и Сталинградского (А. И. Еременко) фронтов. В ходе операции «Уран», начавшейся 19 ноября 1942 г., была окружена группировка войск противника численностью 330 тыс. человек.

Победы советских войск под Сталинградом и на Курской дуге. Началом коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны стало контрнаступление Красной Армии под Сталинградом. В нем участвовали силы Юго-Западного (Н. Ф. Ватутин), Донского (К. К. Рокоссовский) и Сталинградского (А. И. Еременко) фронтов. В ходе операции «Уран», начавшейся 19 ноября 1942 г., была окружена группировка войск противника численностью 330 тыс. человек.

Все попытки гитлеровцев деблокировать окруженные армии были отбиты частями 2-й гвардейской армии под руководством Р. Я. Малиновского. 2 февраля 1943 г. остатки окруженной группировки во главе с фельдмаршалом Ф. Паулюсом сдались советским войскам. Прямым следствием победы под Сталинградом явилось отступление немцев с Северного Кавказа. За 4 месяца непрерывного наступления Красная Армия разгромила свыше 100 вражеских дивизий. Эти потери оказались для Германии и ее сателлитов невосполнимыми.

Летом 1943 г. гитлеровцы предприняли попытку перехватить стратегическую инициативу. План операции «Цитадель» предусматривал окружение немецкими танковыми соединениями советских войск в районе Курского выступа, а затем — наступление на Москву. Гитлеровское командование стянуло на центральный участок фронта свои лучшие соединения и новейшую бронетанковую технику — танки «Тигр», «Пантера», штурмовые орудия «Фердинанд». Советской разведке удалось установить точную дату начала немецкого наступления — 5 июля 1943 года. Представителями Ставки Г. К. Жуковым и А. М. Василевским было принято решение преднамеренными оборонительными действиями измотать наступающие части противника, а затем перейти в контрнаступление.

За семь дней упорных боев немцам удалось вклиниться в линию обороны советских войск всего лишь на 8-12 км. Перелом в битве наступил в ходе знаменитого встречного танкового сражения под Прохоровкой. Танкисты 5-й гвардейской танковой армии генерала П. А. Ротмистрова сумели нанести поражение отборным дивизиям 4-й танковой армии немцев. Это сражение, в котором с обеих сторон участвовало более 1500 танков, продемонстрировало преимущество советской боевой техники и воинского духа красноармейцев.

В ходе развернувшегося контрнаступления части Красной Армии освободили Белгород и Орел. 5 августа 1943 г. в Москве прозвучал первый победный салют в честь советских воинов. Такие салюты стали славной традицией. Контрнаступление под Белгородом и Орлом вскоре переросло в общее наступление советских войск — от Великих Лук до Азовского моря. Враг был отброшен далеко от Москвы, началось освобождение Белоруссии, от немцев были очищены Донбасс и Левобережная Украина. Во время развернувшихся боев за Днепр советские войска освободили Киев и часть Правобережной Украины. Итогом побед советских войск в конце 1942-го и в 1943 г. стал коренной перелом в ходе военных действий на восточном фронте.

Сражения в Северной Африке и на Тихом океане. Вторым по значимости фронтом мировой войны в 1942—1943 гг. являлся североафриканский. Здесь решающим событием стало сражение у египетского городка Эль-Аламейна в октябре—ноябре 1942 года. Благодаря тому, что африканский корпус Роммеля почти не получал подкреплений (резервы вермахта отправлялись на восток), английскому командованию удалось собрать силы, значительно превосходившие итало-немецкие войска. Англичане, которыми командовал Л. Б. Монтгомери, нанесли противнику тяжелое поражение. Положение Роммеля стало безнадежным после высадки в Алжире 250-тысячной англо-американской армии. Итало-немецкие войска были вынуждены отойти в Тунис, где и капитулировали в мае 1943 года.

Разгром под Сталинградом 8-й итальянской армии, поражение в Северной Африке, высадка англо-американского десанта в Сицилии поколебали позиции Муссолини. Король Италии сместил дуче и назначил новое правительство, которое немедленно вступило в переговоры с союзниками. Немцы спешно перебросили в Италию свои силы и оккупировали северную и центральную часть страны. Здесь была восстановлена власть Муссолини. После этого новое правительство, контролировавшее южную часть Италии, объявило Германии войну, перейдя на сторону Антигитлеровской коалиции.

Решающее сражение на Тихом океане развернулось в июне 1942 г. у атолла Мидуэй. Американцам удалось разгромить японские авианосные соединения. На захваченных японцами территориях развернулось широкое национально-освободительное движение, сковывавшее силы агрессора. К середине 1943 г. союзникам удалось изменить соотношение войск в бассейне Тихого океана в свою пользу и приступить к активным наступательным действиям. Японцы терпели поражение за поражением.

Соотношение сил в важнейших сражениях 1942 — 1943 годов

Битва у Эль-Аламейна | Сталинградская битва | |||

Итало-германские войска | Английские войска | Немцы и их сателлиты | Советские войска | |

Численный состав | 104 000 | 195 000 | 1 000 000 | более 1 000 000 |

Танки | 489 | 1029 | 675* | 1 463* |

Артиллерийские орудия | 1 219 | 2 311 | 10 300 | 15 000 |

Самолеты | 675 | 750 | 1216 | 1 350 |

*Танки и самоходные артиллерийские установки

На состоявшейся в конце 1943 г. в Тегеране конференции глав ведущих государств Антигитлеровской коалиции — «большой тройки» (И. В. Сталина, Ф. Рузвельта, У. Черчилля) была подписана Декларация о совместных действиях в войне против Германии и принято решение об открытии второго фронта в Европе не позднее 1 мая 1944 года. Советская делегация заявила о готовности СССР вступить в войну с Японией после окончательного разгрома гитлеровцев. Советское общество в годы войны. Война потребовала от народов СССР колоссальных жертв и усилий, жизнь страны подчинялась лозунгу «Все для фронта, все для победы». В тяжелейших условиях военного времени на первый план вышла идея защиты Отечества от фашистского порабощения. Великая Отечественная продемонстрировала небывалый подъем патриотизма, стала коллективным подвигом всего народа.

Советское общество в годы войны. Война потребовала от народов СССР колоссальных жертв и усилий, жизнь страны подчинялась лозунгу «Все для фронта, все для победы». В тяжелейших условиях военного времени на первый план вышла идея защиты Отечества от фашистского порабощения. Великая Отечественная продемонстрировала небывалый подъем патриотизма, стала коллективным подвигом всего народа.

Бойцов согревала мысль о родных и близких, сложенные в виде треугольника письма солдат домой доносили их надежду на то, что после победы они сумеют обнять родителей, жен, детей. Особое значение в армии приобретали отношения товарищества, взаимовыручки. Важно было приспособиться к нелегкому фронтовому быту: долгие недели проводить в окопах, сносить холод и недостаток продовольствия, видеть смерть товарищей.

Гибель 90% состава предвоенной армии, неудачи и просчеты полководцев поколения времен гражданской войны (С. М. Буденный, К. Е. Ворошилов и др.) вывели на первые роли в руководстве Красной Армией целую плеяду выдающихся военачальников. Многие из командиров, заменивших павших товарищей, были выпущены из заключения уже в ходе войны. Результатом успешных действий новых командных кадров стала отмена института военных комиссаров.

В период Великой Отечественной войны большинство промышленных предприятий было переведено на выпуск военной продукции, в восточных районах страны создавалась новая индустриальная база. Благодаря героическому труду советских людей, поставкам союзниками сырья и военных материалов удалось резко увеличить производство техники и вооружения. К концу 1942 г., согласно официальной статистике, СССР превзошел Германию по выпуску военной продукции. Многие образцы советской техники и вооружений были лучшими в мире: танк Т-34 (конструктор М. И. Кошкин), самолет-штурмовик Ил-2 (С. В. Ильюшин), автомат ППС-43 (А. И. Судаев), фронтовой бомбардировщик Ту-2 (А. Н. Туполев), реактивный миномет БМ-13, получивший в войсках прозвище «Катюша», и др.

Массовый призыв в армию трудоспособных мужчин (11 млн.), эвакуация населения из оккупированных областей (8 млн.), мобилизация трудовых ресурсов привели к значительным изменениям в социальной сфере. Произошло существенное обновление рабочего класса: к концу войны около 3/4 занятых в промышленности и на транспорте были выходцами из других социальных слоев. Более половины из тех, на чьих плечах держался тыл сражающейся армии, составляли женщины и подростки.

Поворот в идеологической сфере был связан с обращением к традициям российской государственности. Восстановление погон в армии, введение орденов и медалей, носящих имена великих полководцев прошлого, подчеркивание заслуг русского народа в борьбе с врагами свидетельствовали о частичном отходе властей от некоторых прежних воззрений. На службу пропаганде идей патриотизма привлекались и те деятели культуры, которые в довоенные времена по идеологическим соображениям были отстранены от активной работы. Еще одним поворотом в политике режима явилось прекращение антирелигиозной пропаганды, ставшее следствием патриотической позиции духовенства, занятой им с самого начала войны. В 1944 г. в СССР было восстановлено патриаршество, возобновили службу многие церковные приходы.

Однако, несмотря на перемены, произошедшие в обществе, сталинский режим сохранил свои основные черты: авторитарность руководства, славословия в адрес вождя, всевластие карательных органов, пренебрежение к материальным и духовным потребностями людей.  Советские люди на оккупированных территориях. В самом начале войны совместная директива СНК и ЦК ВКП(б) потребовала от партийных и советских организаций прифронтовых областей принять меры по созданию партизанских отрядов. Однако ввиду стремительности наступления противника многого сделать не удалось. Первые партизанские соединения, создававшиеся преимущественно из попавших в окружение советских воинов, действовали в сравнительно неблагоприятной обстановке. В районах, присоединенных к СССР в 1939—1940 гг., местные жители, успевшие испытать на себе тяготы сталинского режима, порой недоброжелательно относились к партизанам. В условиях быстрого наступления немцев некоторые люди заняли выжидательную позицию.

Советские люди на оккупированных территориях. В самом начале войны совместная директива СНК и ЦК ВКП(б) потребовала от партийных и советских организаций прифронтовых областей принять меры по созданию партизанских отрядов. Однако ввиду стремительности наступления противника многого сделать не удалось. Первые партизанские соединения, создававшиеся преимущественно из попавших в окружение советских воинов, действовали в сравнительно неблагоприятной обстановке. В районах, присоединенных к СССР в 1939—1940 гг., местные жители, успевшие испытать на себе тяготы сталинского режима, порой недоброжелательно относились к партизанам. В условиях быстрого наступления немцев некоторые люди заняли выжидательную позицию. На оккупированных территориях гитлеровцы развязали кровавый террор. Наряду с евреями, ставшими жертвами массового геноцида, репрессиям со стороны гитлеровской администрации подвергались и другие народы, жившие в СССР. Прежде всего оккупанты стремились выявить и уничтожить коммунистов и представителей органов советской власти. Германия отчаянно нуждалась в ресурсах: повсеместно происходили реквизиции продовольствия, грабеж сырьевых ресурсов. На принудительные работы в рейх было угнано более 4 млн человек. В ответ на зверства и реквизиции, осуществлявшиеся оккупантами, возросла поддержка партизан населением.

На оккупированных территориях гитлеровцы развязали кровавый террор. Наряду с евреями, ставшими жертвами массового геноцида, репрессиям со стороны гитлеровской администрации подвергались и другие народы, жившие в СССР. Прежде всего оккупанты стремились выявить и уничтожить коммунистов и представителей органов советской власти. Германия отчаянно нуждалась в ресурсах: повсеместно происходили реквизиции продовольствия, грабеж сырьевых ресурсов. На принудительные работы в рейх было угнано более 4 млн человек. В ответ на зверства и реквизиции, осуществлявшиеся оккупантами, возросла поддержка партизан населением.

Провал «блицкрига» заставил гитлеровцев несколько изменить методы оккупационной политики. Им нужно было завоевать авторитет у местных жителей, вследствие чего проводились мероприятия, учитывающие те или иные факторы внутриполитического развития СССР в довоенный период. В ряде районов, прежде всего в Белоруссии и на Кавказе, в противовес коллективным формам хозяйствования немецкие власти вводили частную собственность на землю. В Прибалтике, на Западной Украине, в Крыму из местных жителей формировались национальные воинские соединения, сражавшиеся на стороне Германии. Использовали гитлеровцы и русских предателей, создав т. н. Русскую освободительную армию во главе с бывшим генералом Красной Армии А. А. Власовым. В Литве, Латвии, Эстонии и на Кавказе гитлеровцы обещали создать лояльные Берлину автономные правительства.

Новый этап в расширении боевых действий на оккупированных территориях был связан с созданием в мае 1942 г. Центрального штаба партизанского движения во главе с П. К. Пономаренко. Теперь многие отряды народных мстителей имели постоянную связь с «Большой землей» и координировали свои действия с советским военным командованием. Крупные партизанские соединения сражались с оккупантами в Белоруссии, северной части Украины, в Брянской, Смоленской и Орловской областях. На Западной Украине и в Прибалтике, где орудовали отряды местных националистов, действовали в основном диверсионно-разведывательные группы Красной Армии.

Партизаны освобождали от оккупантов населенные пункты, создавая своеобразные «партизанские республики». Особенно прославились соединения под руководством дважды Героев Советского Союза С. А. Ковпака и А. Ф. Федорова. Под ударами советских патриотов находились прежде всего транспортные коммуникации гитлеровцев, что значительно замедляло доставку техники и живой силы на фронт. Своими действиями партизаны отвлекли на себя до 10% соединений вермахта, находившихся на восточном фронте, внеся тем самым весомый вклад в коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны.

www.rusempire.ru / О.В. Волобуев “Россия и мир”.

Источник