Консервативные способы лечения переломов

1. Гипсовая

повязка –

при переломах костей без смещения

отломков. Вначале должна быть наложена

гипсовая лонгета, которая в последующем

может быть заменена на циркулярную

повязку.

2. Закрытая

одномоментная ручная репозиция отломков

+ гипсовая повязка

– при репонируемых и удерживаемых в

репонированном положении костных

отломках. Это, как правило, возможно при

поперечных или близких к ним переломах

(стабильных).

3.

Скелетное

вытяжение.

Показано при репонируемых, но не

удерживаемых без дополнительной тракции

переломах. Это бывает при косых,

винтообразных, оскольчатых переломах.

Метод

вытяжения:

Липкопластырное.

Скелетное.

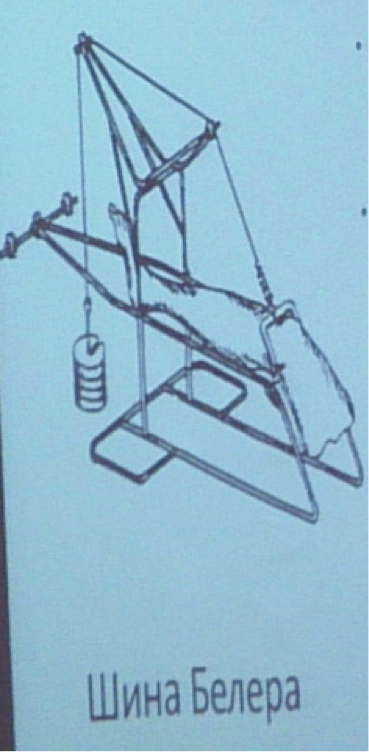

Конечность

располагают в среднефизиологическом

положении на ортопедической кровати

или специальных шинах (шина Белера) и

подвешивают груз (8-12 кг при переломе

бедра, 2-4 кг – при переломе голени).

Скелетное

вытяжение применяют в тех случаях, когда

одномоментная репозиция отломков

невозможна.

При

лечении переломов методом скелетного

вытяжения соблюдают следующие принципы

(правило

5 П)

:

Положение

конечности среднефизиологическоеПокой

конечностиПротивопоставление

отломков: вытяжение всегда производится

за периферический отломок, который

противопоставляется центральному.Постепенность

нагрузки. У взрослых больных увеличение

силы вытяжения при репозиции перелома

не должна превышать 0,5 кг. Величина

груза также зависит от степени смещения

отломков, давности травмы, мощности

мускулатуры и фазы лечения.Противовытяжение

отломков. Оно обеспечивается поднятием

ножного конца кровати, упором здоровой

ноги о подставку, вертикальными опорными

штангами и спицами, проведенными через

центральный отломок.

При

вытяжении: сохраняется подвижность в

суставах, что предупреждает атрофию

мышц и нарушение трофики, поэтому метод

называют функциональным.

Функциональное

лечение

– применяется при всех видах и всех

методах лечения. Это сохранение

функциональной активности конечности

в период созревания костной мозоли.

Сюда относятся: сопоставление отломков

при физилогическом положении конечности,

возможность сохранения функции конечности

без ущерба для процесса заживления, что

предупреждает неправильное сращение

переломов, контрактуру, ложный сустав.

Однако

скелетное вытяжение имеет недостаток:

необходимость соблюдения постельного

режима в течение длительного времени.

Поэтому чаще всего скелетное вытяжение

проводят до полной репозиции отломков,

после чего переходят на гипсовый метод.

Оперативное лечение переломов

Оперативное

лечение перелома предусматривает

одномоментную открытую (чаще) или

закрытую (реже) репозицию костных

отломков и их прочную фиксацию –

остеосинтез.

Различают

2 основных вида остеосинтеза: внутренний

(погружной) и наружный – аппаратами

внешней фиксации.

При

внутреннем (погружном) остеосинтезе

производят открытую репозицию отломков

и их фиксацию металлическими конструкциями,

изготовленными из специальных нержавеющих

сплавов.

Виды погружного остеосинтеза:

Кортикальный

остеосинтез

– фиксация путем проведения винтов или

спиц через оба кортикальных слоя кости

после открытой репозиции отломков.

Показан при переломах костей с большой

плоскостью соприкосновения отломков

(косые, винтообразные).

Накостный

остеосинтез

– фиксация отломков осуществляется

при помощи пластины, закрепляемой

винтами на поверхности кости.

Интрамедуллярный

остеосинтез

– фиксирующую конструкцию (гвоздь,

стержень, штифт) вводят в костно-мозговой

канал. Недостаток – повреждение

внутрикостной сосудистой сети.

Наружный

чрескостный остеосинтез осуществляется

аппаратами внешней фиксации, которые

могут быть спицевые и стержневые.

Наиболее часто используемые аппараты

конструкций Илизарова, Волкова-Оганесяна,

Калнберза.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Источник

Условия,

определяющие сращение кости при

переломах:

Достаточное

кровоснабжение поврежденных тканейТочная

репозиция1)

сопоставление концов отломков стык в

стык по всей плоскости перелома2)

восстановление оси поврежденной кости3)

плотный контакт костных отломков друг

с другомЭто

особенно важно при внутрисуставных

переломахСтабильная

фиксация отломков до полной консолидации1)

период фиксации продолжается до полного

сращения кости2)

сочетается с ранней разработкой движений

в смежных суставах во избежание

контрактур и атрофий мышц3)

исключение осевой нагрузки на поврежденную

конечность при внутрисуставных переломах

до полного сращения костиРаннее

восстановление функции поврежденной

конечности1)

восстановление опорной функции и ранних

движений в смежных суставах – при

диафизарных переломах2)

восстановление ранних движений в

смежных суставах при исключении осевой

нагрузки – при внутрисуставных переломах

Методы

консервативного лечения

Фиксационный

метод (репозиция и фиксация гипсовой

повязкой)Тракционный

метод (скелетное вытяжение – постепенная

репозиция и фиксация)Комбинированный

тракционно-фиксационный метод (скелетное

вытяжение с последующим применением

гипсовой иммобилизации)

Показания

к фиксационному

методу (репозиции и иммобилизации)

1)Закрытые

и открытые переломы костей без смещения

2)Вколоченные

переломы шейки бедра, плеча, лучевой

кости в типичном месте

3)«Стабильные»

переломы, которые хорошо репонируются

и удерживаются в гипсовой повязке

(переломы по типу «зеленой веточки»,

диафизарные поперечные переломы и

переломовывихи костей предплечья,

околосуставные переломы и подвывихи)

4)Вывихи

5)Повреждения

связок суставов

6)Дополнительный

способ фиксации после применения других

способов лечения (металлоостеосинтеза)

7)Множественные

переломы у детей

8)При

угрожающих жизни состояниях, общем

двигательном возбуждении, психических

расстройствах

Метод

состоит из обязательных моментов

1)Обезболивания

· Местное

обезболивание (анестезия

места перелома):

именно в гематому вводится от 20 до 30 мл

1-2% раствора новокаина. Недостатком

такого обезболивания является

невозможность полного расслабления

мышц.

· Регионарная

анестезия (внутрикостная, регионарная

внутривенная, проводниковая)

· Кратковременный

наркоз (внутривенный, масочный)

2)Репозиции

· Ручная

репозиция

· Аппаратная

репозиция (аппарат Свердлова, Соколовского

и др.)

Правила

репозиции:

1)Репозицию

производят обратно механизму травмы и

смещению отломков. Сначала устраняют

смещение по длине, затем по ширине, затем

угловое и ротационное смещение.

2)Периферический

отломок ставят по центральному, но не

наоборот. Каков бы ни был по величине

центральный отломок, всегда дистальный

ориентируют по нему.

3)Иммобилизации

Правила

фиксации

1)Фиксация

2х смежных суставов для выключения мышц.

При переломе бедра и плеча фиксируют 3

сустава.

2)Фиксацию

желательно осуществлять в

средне-физиологическом положении. Это

такое положение, где мышцы расслаблены,

и напряженная мышца не может сместить

отломки кости. В некоторых случаях

создают нефизиологическое, атипичное

положение конечности для избежания

вторичного смещения отломков. Например,

при переломе луча в типичном месте.

Варианты

фиксации переломов

· Гипсовая

повязка (циркулярные и лонгетные)

· Быстротвердеющие

полимерные материалы «скотч-каст» или

«поливик»

Виды

гипсовых повязок

· Лонгетные

повязки

накладываются с 3 сторон и применяются

для фиксации небольших костей или при

метадиафизарных переломах, не требующих

длительной фиксации

· Циркулярные

повязки

накладывают для надежной и длительной

фиксации. Циркулярные повязки при свежих

повреждениях (острая травма) выполняют

в условиях стационара. Больной должен

находиться в клинике в течение 2-3 дней

с момента иммобилизации для контроля

за кровообращением в конечности.

· По

локализации: торакобрахиальные,

корсетные, тазобедренные, большой и

малый «сапог», и др.

· По

назначению: циркулярные

глухие, циркулярные рассеченные,

мостовидные, окончатые, фигурные.

Сдавление

гипсовой повязкой, признаки:

a.Отек

пальцев

b.Синюшность

пальцев

c.Снижение

температуры

d.Стойкий

болевой синдром

e.Исчезновение

чувствительности

Немедленное

полное продольное рассечение циркулярной

повязки на всю ее глубину, разведение

краев повязки

Рентгенологический

контроль

· До

репозиции

· Сразу

после репозиции

· Через

10-14 дней (выявление вторичного смещения)

· Через

1 месяц

· После

снятия гипсовой повязки

· По

окончании лечения

4)Реабилитации

после снятия гипсовой повязки

Восстановление

функций конечности

· Массаж

· ЛФК

· Механотерапия

· Физиотерапия

· Грязелечение

· Водолечение

Одномоментная

репозиция и фиксация гипсовой повязкой

может быть непоказанной:

1.Если

по характеру перелома или локализации

его нет надежды на эффективное выполнение

ее, невозможность удержать отломки.

Например: перелом диафиза бедра.

2.Болезненное

состояние кожных покровов (пузыри,

ссадины, пролежни, большой отек, дерматит)

3.Нервно-сосудистые

расстройства (варикозная болезнь,

облитерирующий эндартериит, сирингомиелия)

4.Преклонный

возраст, сопутствующие сердечно-сосудистые

заболевания.

Недостатки

фиксационного метода:

· Возникновение

контрактуры смежных суставов после

длительного применения иммобилизации

· Возникновение

атрофии иммобилизированных мышц

· Возможность

возникновения гипостатических осложнений

(пролежней в местах костных выступов,

пневмоний, циститов, парезов кишечника

и пр.)

· Ишемических

расстройств конечности (контрактура

Фолькмана), вплоть до гангрены дистальных

отделов конечности при использовании

циркулярных повязок

· Недостаточная

надежность фиксации костных отломков

Тракционное

лечение

Метод

предполагает постепенную

репозицию и фиксацию на вытяжении.

Местная анестезия перелома обязательна

и производится также.

Способы

вытяжения:

a.Скелетное

вытяжение

b.Накожное

вытяжение (клеевое, лейкопластырное)

c.Вытяжение

петлей или манжеткой

Показания

к тракционному методу лечения (скелетному

вытяжению)

a.Закрытые

и открытые «нестабильные» винтообразные,

оскольчатые, многооскольчатые переломы

диафизов и метадиафизов бедренной

кости, костей голени, плечевой кости со

смещением

b.Множественные

переломы костей таза с вертикальным и

диагональным смещением

c.Односторонние

переломы костей таза и бедренной кости

и костей голени

d.Неэффективность

фиксационного метода лечения (неудачные

попытки устранить смещение и удержать

костные отломки в правильном положении)

e.Необходимость

временной иммобилизации отломков до

полного выведения пострадавших из

тяжелого состояния и подготовки к

оперативному вмешательству.

|

|

Техника

проведения спицы

· На

дистальном участке сегмента находят

место, где кость наиболее близко прилежит

к коже и где минимальна возможность

повредить сосуды и нервы.

· Проводят

анестезию кожи и дрелью проводят спицу

через кость.

· Монтируют

скобу, прикрепляют стальную пружину

(демпфер) для гашения резких колебаний

и плавной тракции.

· К

пружине привязывают прочный шнур,

который перебрасывают через блоки шины

и на конце подвешивают груз нужной

величины. Величина груза зависит от

силы мышц.

Способы

расчета груза

1)По

проценту от веса тела. Для бедра груз

составит 15% от массы тела, для голени

10%

2)Эмпирический

способ: плечо 3-4кг, шейка бедра – 4-6кг,

переломы голени – 5-8кг, бедра – 7-11кг

3)Для

противотяги и предупреждения сползания

больного при вытяжении большими грузами

ножной конец кровати поднимают на 10-25

см.

Недостатки

тракционного метода

· Возникновение

контрактуры смежных суставов после

длительного применения иммобилизации

· Возникновение

атрофии иммобилизированных мышц

· Длительное

обездвиживание больного и поврежденной

конечности, приводящее к гипостатической

патологии: пневмонии, парезу кишечника,

пролежням в области крестца, спины и

пр.

· При

превышении допустимых грузов для

вытяжения – образование диастаза между

отломками с последующим несращением

кости

· Возможность

возникновения инфекционных осложнений

в местах проведения спиц.

Тракционно-фиксационный

метод

1)Экономия

койко-дней

2)Стремление

больного самостоятельно передвигаться,

освободиться от вынужденного длительного

пребывания в постели

3)Полезность

осевой нагрузки при переломах длинных

трубчатых костей, способствующей

сближению костных отломков (стыку) и

оптимизации сращения

Лечение

тракционно-фиксационным методом делят

на 3 этапа

· Постепенная

репозиция на вытяжении

· Фиксация

отломков на вытяжении до

образования мягкой костной мозоли

· Замена

вытяжения на гипсовую повязку

Соседние файлы в предмете Травматология и ортопедия

- #

06.06.201719.62 Mб46Kotelnikov_G_P_-_Travmatologia_-_natsionalnoe.djvu

- #

- #

06.06.201736.67 Mб36travmatologija_i_ortopedija_kornilov_2011.djvu

- #

Источник

55. Консервативные методы лечения переломов

55. Консервативные методы лечения переломов

В настоящее время в лечении переломов костей применяются консервативный или оперативный методы. К консервативным методам лечения относятся:

1) закрытая репозиция отломков с последующей фиксацией гипсовой повязкой или лонгетой;

2) скелетное вытяжение с последующей ручной репозицией отломков;

3) репозиция и фиксация отломков с помощью спиц с упорными площадками;

4) репозиция и фиксация отломков на специальных аппаратах.

Иммобилизация гипсовой повязкой или лонгетой без репозиции отломков применяется при закрытых или открытых трещинах костей, при переломах без существенного смещения отломков, при вколоченных переломах.

Закрытая репозиция отломков с последующим наложением гипсовой повязки проводится при диафизарных, околосуставных и внутрисуставных закрытых и открытых переломах костей конечностей, со смещением отломков, при компрессионных переломах тел позвонков и др.

Скелетное вытяжение наиболее часто применяется при лечении переломов костей со смещением отломков. Спица проводится через кость в определенных точках, затем она фиксируется и натягивается в скобе Киршнера или ЦИТО.

При переломе бедра определение величины груза проводится из следующего расчета:

15 % от веса больного + 1 кг на каждый сантиметр смещения отломков по длине, из них 2/3 подвешивается на бедро и 1/3 – на голень с помощью накожного вытяжения.

Репозиция и фиксация отломков на специальных аппаратах. Из всех предложенных аппаратов для репозиции и фиксации отломков лучшим в этом отношении оказался аппарат Илизарова и Волкова—Оганесяна.

Показаниями к оперативному лечению переломов являются:

1) интерпозиция (ущемление) мягких тканей между отломками (отсутствие хруста отломков, втянутость мягких тканей, нерепонированные отломки);

2) отрывные переломы надколенника и локтевого отростка с расхождением отломков более чем на 2 мм;

3) поперечные и косопоперечные переломы бедра (при наличии условий и травматолога);

4) невколоченные переломы медиальной шейки бедра;

5) винтообразные переломы большеберцовой кости;

6) множественные диафизарные переломы;

7) нерепонированные переломы;

8) вновь сместившиеся переломы в гипсовой повязке.

К наиболее распространенным способам открытого соединения отломков относятся операции:

1) открытая репозиция отломков без дополнительной их фиксации;

2) открытая репозиция отломков с фиксацией с использованием различных металлических конструкций.

Источник статьи: https://med.wikireading.ru/4110

Консервативное лечение переломов и реабилитация

Переломом кости называется нарушение её целостности. Причины появления этой патологии различны, но чаще всего она образуется в результате травмы, полученной различными способами. При переломе кости важно сразу же обратиться за помощью к специалисту и предпринять меры для её восстановления. В противном случае могут развиваться различные осложнения.

Причины переломов

Основными причинами перелома костей обычно становятся:

- всевозможные травмы: падение, удар, иные воздействия;

- ослабленная костная ткань и заболевания костей: остеопороз, опухоли тканей;

- чрезмерно избыточный вес: более 150 килограмм.

В результате травмы случается больше всего переломов в любом возрасте. Другие случаи встречаются реже. Однако при остеопорозе риск переломов значительно возрастает. В зависимости от стадии заболевания, он может произойти, даже если резко встать после долгого сидения. Причиной таких переломов является потеря прочности костной ткани, которая становится более пористой и мягкой.

При избыточном весе переломы случаются достаточно редко, но это тоже является одной из причин. К примеру, при попытке прыгнуть или неправильном распределении нагрузки.

Также возрастает риск переломов в пожилом возрасте: костная ткань с годами становится более пористой, из-за чего снижается её прочность.

Типы переломов

Большинство людей различают только два вида переломов: открытые и закрытые. На самом деле их гораздо больше. Они подразделяются в основном по следующим признакам:

Причины: различают травматические и патологические. Первые происходят при повреждении в результате травмы. Вторые — из-за развития костных и других заболеваний, при которых снижается прочность костей.

Характер повреждения кожных покровов: закрытый и открытый. При первом кожные покровы остаются целы. При втором наблюдается открытая рана, смещение кости может быть значительным.

Форма перелома: зависит от направления повреждения по отношению к оси. Могут быть поперечными, продольными, V-образными, Т-образными, косыми, винтообразными.

Степень повреждения: полные и неполные переломы. При первых отломки полностью отделяются друг от друга, могут смещаться в различных направлениях. При вторых образуется трещина в кости или её односторонний надлом.

Различают также оскольчатый перелом, при котором в месте повреждения отделяется несколько отломков костей разного размера. Существует ещё множество различных типов переломов, при которых диагностируется различное положение костей. К примеру, если один отломок вдавлен в другой, входит в него в виде клина и так далее.

Различаются переломы и по месту локализации согласно названию костей: берцовой, голени, шейки бедра, предплечья, ключицы, кисти и так далее.

Симптомы перелома

Не всегда признаки перелома очевидны. Если он закрытый, без видимых изменений формы кости, его можно ошибочно принять за сильный ушиб. К таким симптомам можно отнести следующие признаки:

- резкая не унимающаяся боль, которая усиливается при движении или нагрузке на повреждённое место;

- при повреждении конечности — значительное ограничение её функции;

- появление отёка в месте травмы;

- гематома — образуется спустя какое-то время после получения травмы.

Эти симптомы — очевидные признаки для того, чтобы обратиться к врачу и пройти диагностику для исключения или подтверждения перелома.

Очевидные симптомы перелома:

- изменение формы повреждённой кости;

- наличие патологической подвижности в месте травмы, хруст при нажиме;

- открытая рана, в которой просматриваются костные отломки.

Обратиться к врачу желательно в первые несколько часов после получения травмы. Переломы не заживают сами по себе. Возможно только неправильное срастание, после которого придётся исправлять это более жёсткими методами. Поэтому крайне важно не пускать лечение перелома на самотёк.

Лечение переломов

При отсутствии серьёзных патологий и сильной раздробленности кости применяется консервативное лечение перелома. Оно включает в себя следующие приёмы:

- иммобилизация: необходима для предотвращения дальнейшего усугубления патологии и травмирования окружающих тканей (сосудов, вен, внутренних органов при переломе ребра);

- обезболивание: применяется местный анестетик для снижения болевого синдрома;

- остановка кровотечения: необходима при открытом переломе;

- вправление отломков: выполняется в стационаре квалифицированным врачом;

- наложение гипса.

После этого пациенту даётся ряд рекомендаций, прописываются противовоспалительные препараты и антибиотики (в случае открытого перелома).

Реабилитация после травм

Посттравматическая реабилитация — очень важный период для пациентов, перенесших травмы и операции на опорно-двигательном аппарате. Грамотное соблюдение всех предписаний врача позволяет полностью восстановить двигательные функции, сохранить тонус мышечной ткани и вернуться к нормальному образу жизни.

Процедуры для реабилитации различаются, в зависимости от предшествующей травмы или оперативного вмешательства и особенностей пациента. Методы реабилитации включают в себя:

- иммобилизацию травмированной области при помощи шины, гипса;

- физиотерапевтическое лечение, способствующее ускоренному восстановлению;

- массаж и ЛФК для поддержания тонуса мышц, связок и восстановления функций опорно-двигательного аппарата;

- другие процедуры в соответствии с показаниями врача.

Процесс реабилитации в разных случаях занимает от одного до нескольких месяцев. Крайне важно в этот период не отклоняться от рекомендованных процедур и графика их выполнения.

По любым вопросам относительно консервативного лечения и реабилитации после травм опорно-двигательного аппарата вы можете обратиться ко мне по телефону +7 (905) 640-64-27 или через личное сообщение в разделе «Контакты». Отвечаю на все запросы без исключения.

Источник статьи: https://samkov.pro/specialization/conservative/

КОНСЕРВАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПЕРЕЛОМОВ КОСТЕЙ КОНЕЧНОСТЕЙ

(Методическая разработка для преподавателя).

I. Основными принципами консервативного лечения больных с переломами костей конечностей являются: 1) спасение жизни больного; 2) сохранение конечности; 3) восстановление анатомической формы конечности (репозиция), 4) сращение перелома; 5) восстановление функции конечности и трудоспособности больного. Обратить внимание студентов на необходимость борьбы с шоком и профилактикой его (всеми известными средствами). Лечебные мероприятия по спасению конечности направлены на устранение опасности повреждения магистральных сосудов и сдавления тканей растущей гематомой, особенно при закрытых переломах. В случае достоверного распознавания повреждения машстрального сосуда показана экстренная операция — ревизия сосуда с восстановлением или перевязкой его с одновременной фиксацией перелома. В остальных случаях по выведении больного из шока избирается один из методов консервативного лечения. Последовательность выполнения лечебных задач, разумеется, не означает непременного разрыва во времени их выполнения, наоборот, это предполагает необходимость параллельного осуществления нескольких лечебных задач или уменьшения разрыва между ними.

Идеалом явилось бы полное совмещение процессов восстановления формы и функции, и отражало бы направленность современных принципов лечения переломов.

Для консервативного лечения практически нет противопоказаний, любой перелом, любой локализации может лечиться консервативными способами, однако, в ряде случаев консервативное лечение может оказаться не эффективным, в этих случаях следует наиболее быстро решать вопрос о показаниях к оперативному лечению.

II. Консервативное лечение переломов костей конечностей в травматологии принято делить на следующие способы: 1) фиксационный;

2) тракционный или функциональный или метод скелетного вытяжения;

1. Фиксационный способ лечения переломов костей конечностей и его задачи:

1) Обезболивание: может быть местным — в область перелома (в гематому) вводится от 10-40 мл 1 -2% раствора новокаина. Наряду с положительными качествами этого способа обезболивания, есть и недостатки -невозможность достигнуть полного расслабления мышц. Из других способов обезболивания эффективны: внутрикостная анестезия, проводниковая блокада, внутривенный наркоз, масочный наркоз (комбинированный). Необходимо обратить внимание студентов на недостатки и положительные качества каждого из способов обезболивания, возможные осложнения и меры их профилактики.

2) Одномоментная репозиция костных отломков (она может быть одно-, двух-, трех-кратной, при этом следует помнить об опасности грубых

повторных манипуляций). Репозиция может осуществляться или при помощи известных аппаратов (Свердлова, Соколовского и др.)> чаще выполняется руками и тогда называется — ручной репозицией.

Одномоментная репозиция и фиксация гипсовой повязкой может быть недоказанной:

а) если по характеру перелома или локализации его, нет надежды на эффективное выполнение репозиции или в дальнейшем невозможно будет удержать отломки в гипсовой повязке;

б) временное противопоказание по состоянию кожных покровов (пузыри, ссадины, пролежни, дерматит, выраженный отек конечности);

в) хронические заболевания кожи и тяжелые нервно-сосудистые расстройства (варикозные язвы, облитерующий эндартериит, сирингомиелия, псориаз и др.), а также преклонный возраст, сопутствующие хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, легких и т.д.

На конкретных примерах разобрать способы репозиции, учитывая механизм травмы, механизм смещения отломков, обратив внимание студентов на два “золотых” правила репозиции: 1). Механизм репозиции противоположен механизму травмы и направлен на уравновешивание функции мышц антагонистов и синнергистов (разобрать методику вправления при различных переломах — шейки плеча, бедра, костей предплечья в зависимости от уровня перелома, костей голени, внутрисуставных переломов лодыжек, луча в типичном месте и т.д.). 2). Дистальный отломок всегда вправляют по проксимальному (не наоборот!). Привести правило репозиции ключицы, переломов бедра в в/з, аддукционный чрезвертельный перелом, др.

3) Фиксация перелома после репозиции проводится чаще всего гипсовой повязкой (преимущества ее — дешевая, легко накладывается, моделируется и снимается, при правильном наложении надежно удерживает костные отломки, не вызывает мокнутья, мацераций, адсорбирует на себе пот и т.д.), которая накладывается по следующим правилам: 1) фиксируется не менее 2-х смежных суставов; 2) желательно в средне-физиологическом положении; 3) повязку накладывают плотно на кожу (кроме детей); 4) для контроля кровообращения оставляют открытыми пальцы. Разобрать виды гипсовых повязок (циркулярные, торакобрахеальные, кокситные, корсетные, лонгетные, мостовидные, У-образные, окончатые и т.д.). Обратить внимание студентов на возможные осложнения (сдавление тканей, ишемия, некроз конечности, очень редко — экзема на гипс) и предупреждение их. Коротко указать о возможности применения синтетических материалов (Полевик, Scotchcast и др.), отметив их отрицательные и положительные свойства. Признаки угрожающей ишемии в циркулярных повязках: боль, отек, нарушение чувствительности, движений, синюшность, похолодание.

4) Сроки сращения перелома — происходит в различные сроки, индивидуальные для каждого сегмента конечности и зависят от тяжести перелома, качества репозиции, фиксации, общего соматического состояния больного. Критерии сращения: исчезновение отека, болей в месте перелома, ощущение целости конечности; окончательно вопрос о сращении решается по данным рентгенографии без гипсовой повязки — по переходу костных балочек

встречных отломков костей, по плотности костной мозоли. Существуют биохимические тесты (УНИИТО).

5) Восстановление функции конечности — проводится после снятия гипсовой повязки путем консервативных реабилитационных мероприятий (массаж, лечебная физкультура, физиотерапия, грязелечение, водолечение и т.д.), сроки их назначения, количество процедур. После снятия гипсовой повязки возможно использование ортезов и функциональных ортезов.

6) Восстановление трудоспособности — этот вопрос решает ВКК, ВТЭК по представлению документов лечащим врачом. Сроки лечения переломов костей длительны. Трудоспособность может быть восстановлена не полностью и определяется так: утрачена профессиональная трудоспособность; утрачена общая трудоспособность; временная утрата трудоспособности (долечивание); частичная утрата трудоспособности (трудоустройство); инвалидность (1 гр., П гр., Ш гр.) постоянная или временная.

III. ТРАКЦИОННЫЙ СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ ПЕРЕЛОМОВ КОСТЕЙ КОНЕЧНОСТЕЙ И ЕГО ЗАДАЧИ:

1. Обезболивание (обычно местная анестезия перелома).

2. Постепенная репозиция костных отломков путем: а) скелетного вытяжения; б) накожного вытяжения; в) вытяжение петлей, манжетой. Скелетное вытяжение наиболее распространенный и эффективный способ постепенной репозиции, воздействием различных по величине грузов (до 15 кг). Скелетное вытяжение осуществляется с помощью спиц со специальными натягивающими и фиксирующими спицу дугами (Киршнера, ЦИТО, Белера) с укладкой конечности (шина Белера). Разобрать со студентами детали техники наложения скелетного вытяжения (место введения спиц, обезболивание, натяжение, соблюдение асептики и т.д.). Тяга вдоль оси сломанного сегмента. Положение конечности — среднефизиологическое. Расчет груза. Постоянный контроль измерением абсолютной длины сегмента. Рентгенологический контроль после устранения укорочения.

Дальнейшая репозиция проводится смещением отломков по ширине боковыми вправляющими петлями, под углом, устранение ротационных смещений — деротационной петлей и грузом. Восстановить правильную ось конечности.

Накожное вытяжение осуществляется с помощью матерчатых фланельных полос, приклеиваемых клеем к коже и подвешиванием небольших грузов до 2-3 кг. Применяется, обычно, как дополнение к скелетному вытяжению.

Вытяжение петлей, манжетой — осуществляется при помощи стандартных устройств, как правило, в дополнение к скелетному вытяжению для правильного удержания дистальных отделов конечности или для изменения угла, от конечности (боковые петли).

3. Фиксация костных отломков после постепенной репозиции проводится постоянным вытяжением. Для этого величина груза уменьшается на 1-2 кг, груз препятствует как перерастяжению, так и вторичному смещению и удерживает костные отломки в правильном положении до момента образования мягкой костной мозоли (4-5 недель).

4. Этап фиксации перелома гипсовой повязкой. На скелетном вытяжении накладывается циркулярная гипсовая повязка на срок окончательного сращения перелома. Обусловлено применение этого метода:

2) стремлением больного самостоятельно передвигаться, освободиться от вынужденного длительного пребывания в постели;

3) полезностью осевой нагрузки при переломах длинных трубчатых костей, способствующей стыку костных отломков и ускорение сращения.

(На 3-4 больных разобрать этот метод лечения с уточнением сроков репозиции, контрольных Р-графий, сроков перевода в гипсовую повязку в зависимости от локализации перелома, возраста, вида смещения, состояния мышечного корсета

Сроки сращения костных отломков индивидуальны. Признаком начинающегося сращения является отсутствие патологической подвижности, муфтообразное утолщение на месте перелома, исчезновение отека тканей, боли и появление у больного ощущения “цельности кости”.

5. Восстановление функции смежных суставов и мышц конечности (общепринятыми реабилитационными мероприятиями, начиная с первых дней) на 3-4-х больных с р-снимками разобрать в деталях тракционный способ лечения переломов костей.

Ошибки и осложнения при консервативных методах лечения переломов костей конечностей (обратить внимание студентов на частоту ошибок при различных способах лечения).

1. Сдавление тканей, ишемия в гипсовых повязках.

2. Пролежни от вдавлений гипса.

3. Нагноения в области введения спиц и клемм (флегмоны, локальный остеомиелит).

4. Перерастяжение и возникновение рубцового диастаза между костными отломками.

5. Атрофия мышц конечностей от длительного бездействия.

6. Контрактура суставов от длительной фиксации.

7. Замедленная консолидация, несросшиеся переломы, ложные суставы при недостаточной фиксации по качеству и времени.

8. Ангиотрофоневроз (синдром Зудека).

В заключение преподаватель отвечает на вопросы, оценивает степень активности студентов в процессе занятия задает домашнее задание.

Источник статьи: https://lektsii.org/6-9348.html

Источник