Консервативные методы лечения переломов верхней челюсти

При оказании первой помощи врач должен учитывать общее состояние больного и вид перелома.

В первую очередь следует устранить болевой фактор, связанный с подвижностью отломков челюсти. С этой целью нужно исключить движение нижней челюсти — зафиксировать ее вместе с верхней к своду черепа обычным бинтом или специальной пращевидной повязкой. Можно зафиксировать изолированно верхнюю челюсть к своду черепа. В первом случае могут быть использованы пращевидные повязки, изготовленные из различных материалов (эбонит, пластмасса и др.). Мы считаем более удобной для фиксации эластическую пращевидную повязку 3. Н. Урбанской, которая не причиняет больному неудобств и в зависимости от степени шнуровки можно уменьшить или увеличить давление.

По нашему мнению, не следует применять пращевидные повязки из гипса, они обычно сдавливают мягкие ткани, и вызывают пролежни, быстро пропитываются слюной, слизью, пищей, и больные очень плохо переносят фиксацию и всегда настаивают на снятии подобной повязки. Для изолированной фиксации верхней челюсти может быть использована стандартная шина-ложка (рис. 1). Существуют и другие виды стандартных шин. При отсутствии зубов можно воспользоваться протезом больного.

Рисунок 1. Шина – ложка для фиксации верхней челюсти А.Э. Рауэра и З.Н. Урбанской

Оказывая первую помощь, направленную на временную фиксацию верхней челюсти, врач должен учитывать общее состояние больного. Если клинические симптомы свидетельствуют о наличии черепно-мозговой травмы, то стоматологическая помощь оказывается больному в постели и комбинируется со специальными мероприятиями.

При лечении переломов верхней челюсти необходимо учитывать вид перелома.

Фиксация отломков верхней челюсти осуществляется как внутриротовыми шинами и аппаратами, так и внеротовыми способами, а кроме того, за последнее время при лечении переломов верхней челюсти широко используются оперативные методы.

При переломах альвеолярного отростка в различных участках зубного ряда, так же как и при переломах и вывихах зубов, обычно применяются внутриротовые назубные шины из алюминиевой или стальной проволоки. В тех случаях, когда нужно только зафиксировать отломки, можно применить гладкую шину-дугу из алюминиевой проволоки (рис. 2).

Рисунок 2. Гладкая шина-дуга

При лечении переломов альвеолярного отростка с вывихом зубов или переломом корней зубов врач должен стараться сохранить каждый зуб.

Наблюдения нашей клиники показали, что на протяжении 5—10 лет поврежденные зубы в последующем могут не причинять никаких неприятностей. Безусловно, при оказании помощи надо проверять состояние жизнеспособности поврежденных зубов и в случае необходимости проводить профилактику во избежание возникновения острых травматических периодонтитов, остеомиелита и других, воспалительных процессов.

При переломах альвеолярного отростка с трудноустранимым смещением отломков применяются шины из стальной проволоки, которые используются для скелетного вытяжения. Такие шины дают возможность удалять смещение отломков, как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскостях.

Допустим, имеется перелом альвеолярного отростка в центральном отделе со смещением отломков кзади. Для установления отломка в правильном положении накладывается гладкая шина-дуга из стальной проволоки и фиксируется к зубам по обе стороны от линии перелома. А зубы центрального отломка фиксируются так называемыми подвесными лигатурами, которые постепенно подтягивают отломок в правильное положение (рис. 3).

Рисунок 3. Вытяжение центрального отломка альвеолярного отростка.

Ежедневно лигатуры подкручивают, пока отломок не встанет в правильное положение. При переломах альвеолярного отростка в области коренных зубов может быть смещение отломков кнутри и кнаружи.

При смещении отломков кпереди шина изгибается по форме нормальной верхнечелюстной дуги и отломок постепенно за зубы подтягивается до нормального соотношения с неизмененным альвеолярным отростком.

При смещении отломка альвеолярного отростка кнаружи, последний подтягивается к шине-дуге снаружи внутрь по тому же принципу.

При отрывах альвеолярного отростка по протяжении всего зубного ряда только внутриротовой фиксации недостаточно, необходима внеротовая фиксация к своду черепа, как и при переломах тела верхней челюсти (см. лечение переломов тела верхней челюсти).

При переломах альвеолярного отростка в случае полного отсутствия зубов может быть применен оперативный метод фиксации, в частности костный шов из проволоки или полиамидной нити. Фиксация отломков при переломах альвеолярного отростка должна быть в пределах 30—40 дней у взрослых и в срок до 20—25 дней у детей.

При лечении переломов тела верхней челюсти могут быть применены назубные шины и аппараты с внеротовой фиксацией, оперативные методы фиксации отломков и пластмассовые шины, и аппараты, изготавливаемые лабораторным способом (быстротвердеющая пластмасса).

При переломах тела верхней челюсти, особенно по Лефор II и Лефор III, для фиксации в большинстве случаев используются назубные литые или проволочные шины с припаянными к ним втулками для удержания стержней, которые выводятся из полости рта и фиксируются к головной шапочке.

Обычно головную шапочку изготавливают из гипса, куда вгипсовываются и металлические стержни. Такой метод фиксации создает полную неподвижность смещенной верхней челюсти, но не совсем удобен для больного. Во-первых, шапочка из гипса довольно тяжелая, во-вторых, голова больного закрыта в течение продолжительного времени, что тоже довольно мучительно для больного. Для устранения указанного недостатка внеротовые штанги были изменены Р. М. Фригоф (1982г.), в настоящее время они изгибаются таким образом, что занимают передний отдел лица, это дает возможность больному спать как на спине, так и на обоих боках (рис. 4).

Рисунок 4. Фиксация верхней челюсти к своду черепа.

Но такой вид фиксации сломанной верхней челюсти не дает возможности в случае необходимости перемещать верхнюю челюсть в нужном направлении. На пример, при несимметричных переломах тела верхней челюсти в сочетании с сагиттальным переломом по Вассмунду иногда приходится перемещать одну из половин верхней челюсти. С этой целью Р. М. Фригоф видоизменил предложенные им внеротовые штанги, дополнив их двумя шарнирными соединениями, расположенными в вертикальной и горизонтальной плоскости (рис.5). Горизонтальные внеротовые штанги имеют регулирующие муфты с контргайками, которые предусматривают перемещение верхней челюсти по горизонтали.

Рисунок 5. Аппарат Р.М. Фригофа при несимметричных переломах тела верхней челюсти.

Вертикальная часть штанги, имеющая такие же винтовые муфты, позволяет перемещать верхнюю челюсть в вертикальной плоскости. Регулировать положение сломанной верхней челюсти можно каждой штангой в отдельности, что создает возможность репонировать отломки верхней челюсти в различных направлениях. Для внеротовой фиксации верхней челюсти может быть использована мягкая головная повязка (рис. 6).

Рисунок 6.Легкая головная повязка.

Последнюю можно рекомендовать только при переломах типа Лефор I, когда нет резко выраженной подвижности отломков.

При вколоченных переломах верхней челюсти по Лефор II и Лефор III, когда помимо фиксации верхней челюсти необходимо и вытяжение ее кпереди, может быть рекомендован специальный аппарат. Аппарат состоит из облегченной стандартной головной повязки, сделанной из винепласта с прокладкой из пенополиуретана, объем которой может изменяться с помощью винтов. В передней части головной повязки прикреплен стальной стержень, который смещается с помощью винта кверху, книзу и в сторону. На зубы одевается литая шина или проволока, которая прикрепляется выводным стержнем к штанге. Вытяжение кверху осуществляется с помощью двух стальных пружин, идущих к головной повязке от поперечной штанги, а стальной трос выдвигает тело челюсти кпереди. Перед наложением головной повязки можно с профилактической целью наложить несколько слоев марлевого бинта, чтобы не травмировать кожные покровы.

При вколоченных переломах верхней челюсти с резко выраженным смещением отломков и нарушением прикуса, когда отломки плохо поддаются вытяжению, может быть применена следующая методика лечения. Накладываются назубные шины с защитными крючками на обе челюсти, прикус разобщается, резиновыми прокладками и устанавливается межчелюстная эластическая тяга. Дополнительно производится внеротовое вытяжение челюсти вперед стальной спицей, фиксированной на головной гипсовой шапочке.

Ф. Н. Новак (1981г.) предложил применять для лечения переломов верхней челюсти довольно простую шину, которая может быть изготовлена в любом стоматологическом кабинете. На зубы верхней челюсти накладывают обычную проволочную шину, к которой лигатурной проволокой фиксируют внеротовые стержни из стальной проволоки.

Шина и стальные стержни с вестибулярной поверхности с обеих сторон фиксируются быстротвердеющей пластмассой, которая накладывается до уровня жевательной поверхности зубов и плотно фиксирует шину и внеротовые стержни, которые, в свою очередь, фиксируются к головной гипсовой повязке.

Для фиксации верхней челюсти может быть рекомендован аппарат Я. М. Збаржа (рис. 7). Даем описание аппарата по автору. Шина из стальной проволоки состоит из внутриротовой и внеротовой частей. Внутриротовая часть представляет собой двойную дугу, которая охватывает коронки зубов с небной и щечной сторон. К зубам дуга фиксируется лигатурной проволокой. Перед фиксацией следует подогнать размеры назубной дуги согласно индивидуальным анатомическим особенностям больного.

Рисунок 7. Аппарат Я.М. Збаржа

Внеротовая часть образована двумя проволочными стержнями, отходящими от наружной дуги шины на уровне премоляров.

Стержни имеют специальный изгиб, который обеспечивает свободный выход их в области углов рта. Опорная повязка образована двойной тесьмой с пришитыми к ее верхней поверхности восемью тесемками. Соединяясь, тесемки образуют круг, размеры которого можно менять, стягивая концы тесемок вдетым в них шнурком. На боковой поверхности головной повязки имеются опорные металлические планки с затяжными винтами. Соединительное устройство аппарата состоит из четырех соединительных металлических стержней и восьми пар соединительных хомутиков, которые попарно насаживаются на специальные втулки и зажимаются затяжными винтами. Этот аппарат рассчитан на наиболее тяжелые виды переломов верхней челюсти.

В.О. Кенбаев

Источник

Дата публикации 3 декабря 2019Обновлено 29 октября 2020

Определение болезни. Причины заболевания

Перелом верхней челюсти — это полное или частичное нарушение анатомической целостности верхней челюсти под действием нагрузки, превышающей её прочность.

Самая частая причина переломов — влияние травмирующих агентов [1][2][3]. На второе место следует поставить хирургические переломы верхней челюсти при проведении операций по нормализации прикуса и изменению пропорций лица [4][5][9][10][11].

Переломы верхней челюсти не настолько частая патология, как переломы нижней челюсти. Это связано в тем, что верхняя челюсть не самая “легкодоступная” для ударов часть лица. Так, видный травматолог П.З. Аржанцев приводит данные статистики: травмы верхней челюсти составляют 3,3 % случаев от всех травм челюстно-лицевой области [6][7][8]. Чаще всего с этой ситуацией сталкиваются молодые мужчины, ведущие активный образ жизни, и спортсмены, занимающиеся контактными единоборствами.

Одной из самых частых причин локализованных переломов верхней челюсти являются бытовые травмы. Основной причиной сочетанных повреждений являются дорожно-транспортные происшествия и катастрофы. Также перелом верхней челюсти может произойти при огнестрельных ранениях, однако в мирное время такие случаи встречаются довольно редко.

При обнаружении схожих симптомов проконсультируйтесь у врача. Не занимайтесь самолечением – это опасно для вашего здоровья!

Симптомы перелома верхней челюсти

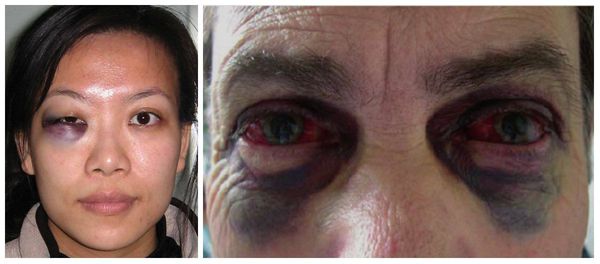

Симптомы переломов верхней челюсти определяются характеристиками травмы. Например, возможен отёк и гематомы мягких тканей средней трети лица, боль (в покое и при смыкании зубов), подвижность верхней челюсти и/или верхней челюсти и костей средней зоны лица (зависит от уровня перелома), онемение кожи подглазничных областей, слизистой нёба, слизистой альвеолярного отростка, подкожная эмфизема (скопление воздуха), носовые кровотечения и кровотечения из разрывов слизистой полости рта, деформации средней зоны лица различной выраженности.

В более тяжёлых случаях — симптом “очков” (гематомы вокруг глаз), ликворея (истечение цереброспинальной жидкости из отверстий в твёрдой мозговой оболочке, образовавшихся при переломе основания черепа) [3]. Еще один распространённый симптом — нарушение прикуса: те или иные нарушения прикуса наблюдаются в большинстве случаев переломов верхней челюсти.

Очень часто перелом верхней челюсти сопровождается сотрясением головного мозга. Основными симптомами сотрясения являются: кратковременный эпизод потери сознания, головная боль, головокружение, тошнота, часто возникает рвота, шум в ушах, появляется потливость, нарушается сон. Жизненно важные функции не нарушаются.

Симптомы переломов прогрессируют в первые минуты и часы после травмы. При сочетании перелома верхней челюсти с переломом основания черепа могут отмечаться нарушения обоняния. Ощущение инородного тела в горле — не самый явный симптом — может возникать при значительном смещении верхней челюсти кзади, в сторону носо- и ротоглотки. При таких дислокациях больные чаще жалуются на нарушение проходимости верхних дыхательных путей.

Патогенез перелома верхней челюсти

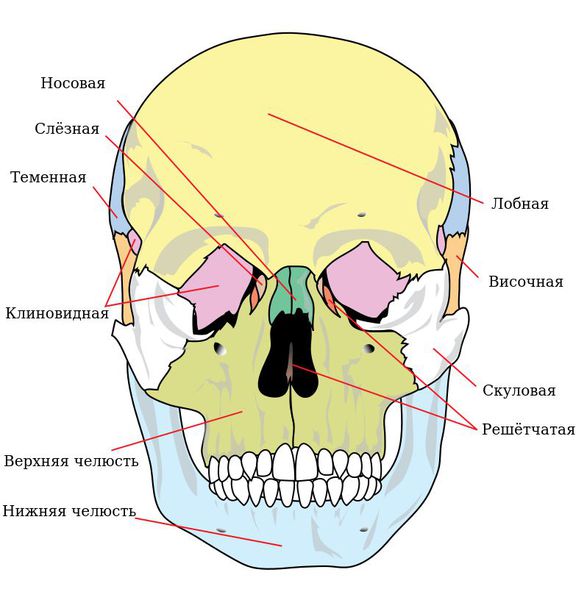

Чтобы понимать, как ломается верхняя челюсть следует сначала остановиться на её анатомии. Верхняя челюсть (лат. maxilla) — парная кость, которая у взрослого человека представляет собой единую систему. Она имеет две больших полости (верхнечелюстные пазухи) и участвует в формировании ещё трёх полостей — глазницы и полости носа. По своему строению это ажурная, тонкая структура, находящаяся в передне-средней части черепа.

Она соединена с другими костями лицевого скелета и основания черепа: скуловой, лобной, носовой, слёзной, решётчатой, клиновидной, нёбной.

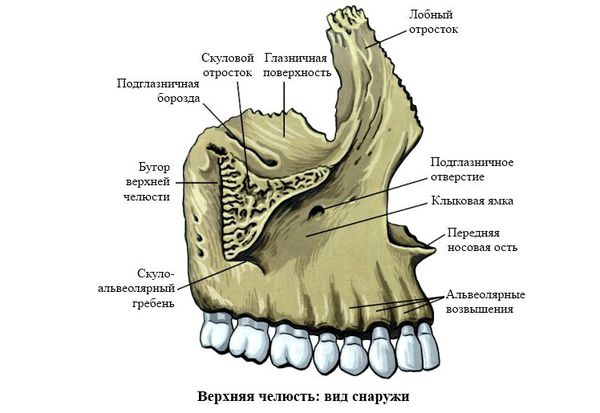

Выделяют так называемые отростки верхней челюсти: скуловой отросток (соединяется со скуловой костью и формирует ширину лица ), лобный отросток (формирует плавность профиля спинки носа и опосредованно участвует в формировании очертаний глазниц), нёбный отросток (формирует твёрдое небо, срастается по средней линии нёбного шва с противоположной верхнечелюстной костью) и альвеолярный отросток (содержит в себе зубы).

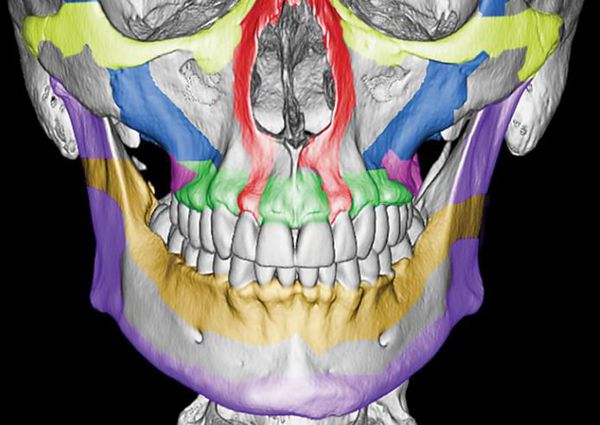

Верхняя челюсть представляет собой достаточно прочную структуру, благодаря местам особой прочности — контрфорсам, которые представляют собой костные утолщения. Различают лобно-носовой, альвеолярно-скуловой, крыловидно-нёбный и нёбный контрфорсы. Забегая вперёд, стоит сказать, что при оперативном лечении переломов верхней челюсти эти “линии” используются для надёжной, ригидной фиксации (остеосинтеза) повреждённых костей.

Однако в строении верхней челюсти есть и участки сниженной прочности. Они находятся вдоль швов, соединяющих верхнюю челюсть с другими костями лицевого скелета, а также с костями основания черепа.Таким образом, можно понять, что при чрезмерном механическом воздействии верхняя челюсть чаще всего ломается именно в местах перехода от прочных участков к слабым или просто в слабых местах [4].

По этой причине линия перелома часто проходит не строго по анатомическим границам верхней челюсти, а смещается на соседние, связанные с ней кости. Это объясняет, почему в практике челюстно-лицевых хирургов встречаются не столько переломы самой верхней челюсти, сколько её “выламывание” с фрагментами других костей лица и основания черепа.

Классификация и стадии развития перелома верхней челюсти

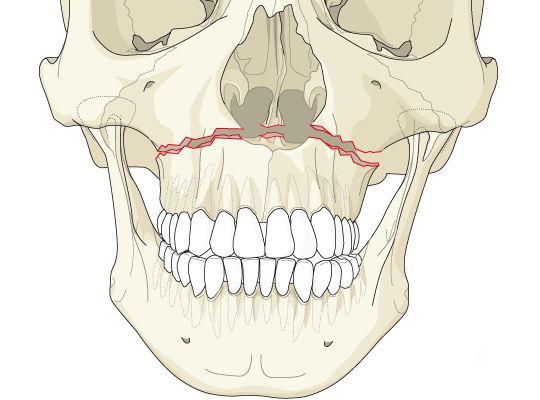

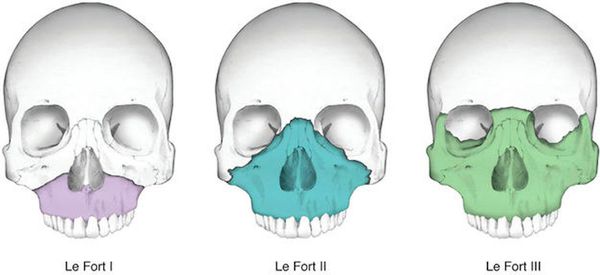

Чаще всего переломы классифицируют по Рене Ле Фору. Этот французский хирург систематизировал и описал формирующиеся повреждения костей средней зоны лица экспериментально: на головы свежих человеческих трупов он оказывал разные по направлению и силе воздействия по типу тупой травмы. Именно так и было обнаружено, что большинство линий переломов проходит по трём типам [1]:

- | тип — нижний, или горизонтальный тип, перелом Герена — Ле Фора. Перелом проходит над альвеолярным отростком и нёбным отростком через боковую и переднюю поверхности верхней челюсти, от крыловидных отростков основной кости к краю грушевидного отверстия.

- || тип — средний, или пирамидальный перелом, суборбитальный перелом. Линия перелома проходит через корень носа, внутреннюю стенку глазницы и далее — через нижнеглазничную щель кпереди по нижней стенке глазницы к месту альвеолярно-скулового контрфорса с переломом крыловидных отростков. Проще говоря, верхняя челюсть единым блоком “отсоединяется” от остальных костей средней зоны лица.

- ||| тип — верхний тип (поперечный, суббазальный, он же черепно-лицевое разъединение). Самый грозный вид перелома верхней челюсти, когда происходит отрыв верхней челюсти вместе со скуловыми костями от мозгового черепа. Как правило сочетается с тяжёлыми повреждениями головного мозга [3].

Отличительные признаки каждого типа проявляются по уровню подвижности фрагментов, тяжести состояния больного и данным дополнительных методов исследования (компьютерной томографии).

Помимо классификации Ле Фора существует классификация переломов по Вассмунду, которая отличается лишь отсутствием в линии перелома костей носа. Различают также изолированные переломы отростков, поверхностей и частей верхней челюсти. Однако каждый челюстно-лицевой хирург, занимающийся травматологией, знает, что в жизни всё происходит не совсем так, как написано в книгах. Очень часто верхняя челюсть ломается по другим схемам. Поэтому, готовясь оперировать пациента, хирурги сталкиваются с очень трудоёмкой задачей — им необходимо понять, как собрать этот многооскольчатый “конструктор” с максимальным восстановлением анатомии и функции челюсти через минимальные разрезы с минимальным нарушением кровоснабжения и максимальной стабильностью.

Осложнения перелома верхней челюсти

Все осложнения, связанные с переломами верхней челюсти, можно разделить на ранние и отсроченные.

К ранним осложнениям стоит отнести: кровотечения, развитие подкожной эмфиземы, нарушение прикуса, потерю зубов.

Поздние осложнения переломов более многообразны. Во многом развитие поздних осложнений зависит от характера полученной травмы, уровня перелома и своевременности оказанной помощи. Самыми частыми осложнениями являются:

- формирование посттравматических деформаций средней зоны лица;

- нарушения прикуса;

- несращение переломов челюсти;

- развитие хронических верхнечелюстных синуситов из-за нарушения целостности слизистой пазух и нарушения дренажной функции пазух;

- нарушение носового дыхания;

- формирование стойких невритов (воспаления нервов) подглазничных нервов из-за ущемления рубцово-изменёнными отломками сосудисто-нервных пучков. При этом утрачивается чувствительность кожи подглазничной области, слизистой полости рта и зубов в зоне иннервации подглазничного нерва.

Самым грозным осложнением высокого перелома верхней челюсти сочетанного с переломом черепа является ликворея (истечение цереброспинальной жидкости). Кости основания черепа плотно связаны с твёрдой мозговой оболочкой и при нарушении её целостности требуется серьёзное лечение пациента совместно с нейрохирургами. Истечение ликвора из полости черепа может происходить через слуховые проходы, но чаще — через полость носа [3].

К редким осложнениям следует отнести развитие менингита (воспаления мозговых оболочек) и других внутричерепных воспалительных осложнений.

Однако самыми частыми осложнениями переломов верхней челюсти являются стойкие нарушения прикуса и асимметрии лица — следствие несвоевременного обращения пациентов к врачу и неправильного сращения отломков. Самый эффективный способ борьбы с осложнениями — при получении травмы и особенно при подозрении на перелом верхней челюсти необходимо своевременно обратиться к челюстно-лицевым хирургам или медработникам других специальностей.

Диагностика перелома верхней челюсти

Правильная постановка диагноза базируется на сборе анамнеза, осмотре и рентгенологической картине.

При осмотре может определяться:

- подвижность фрагментов верхней челюсти или всего верхнечелюстного комплекса;

- “ступеньки” из-за смещения костных фрагментов при прощупывании верхней челюсти через кожу;

- нарушение чувствительности кожи подглазничных областей, зубов и слизистой полости рта;

- кровотечение из носа или полости рта;

- нарушения зрения (двоение в глазах);

- нарушения движения глазного яблока;

- “симптом верхнеглазничной щели” при высоких переломах верхней челюсти в сочетании с нарушением целостности глазницы: отсутствие движений глазного яблока, опущение верхнего века, отсутствие чувствительности верхнего века и кожи лба, расширение зрачка;

- экзофтальм (смещение глазного яблока вперёд );

- звуки “потрескивания” в области линии перелома при смыкании зубов;

- нарушение носового дыхания.

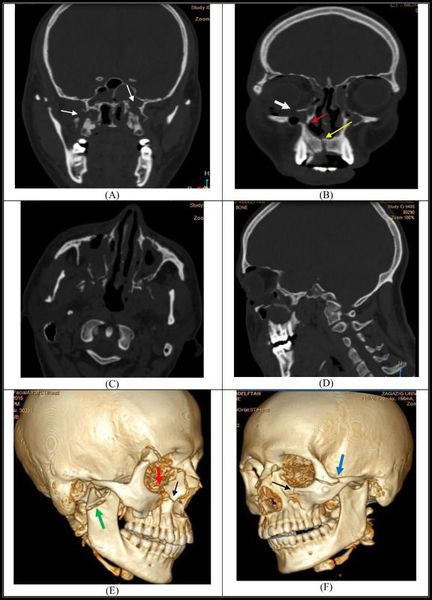

Симптоматика переломов костей средней зоны лица многообразна, поэтому для постановки точного диагноза требуется выполнение рентгенологической диагностики. Самым современным и точным методом является компьютерная томография. С её помощью челюстно-лицевой хирург имеет возможность точно определить локализацию линии разъединения костных фрагментов и тип перелома, выбрать наиболее адекватную и малотравматичную тактику лечения [11].

При подозрении на перелом верхней челюсти обязательна консультация невролога, так как в абсолютном большинстве случаев нарушение целостности костей лицевого скелета сопровождается сотрясением головного мозга. При констатации перелома основания черепа пациента обязательно должен осмотреть нейрохирург, офтальмолог, терапевт и иногда лор-специалист. При сочетанных травмах (например при ДТП) привлекаются общие хирурги, травматологи.

Лечение перелома верхней челюсти

При оказании доврачебной помощи пациенту нужно остановить кровотечение, предупредить аспирацию (проникновение в дыхательные пути) крови и рвотных масс. Если нижняя челюсть не пострадала и имеется достаточное количество зубов на обеих челюстях, необходимо наложить пращевидную повязку, прижав нижнюю челюсть к верхней или выполнить иммобилизацию (обездвиживание) жёсткой подбородочной пращой [4].

При рисках нарушения дыхания требуется немедленное введение воздуховода для сохранения проводимости дыхательных путей [1]. Кроме того, необходимо провести обезболивание и быструю транспортировку больного в специализированные медучреждения. Самое важное на этом этапе — сохранить жизнь и здоровье пациента.

Существует множество методов нехирургического лечения переломов верхней челюсти, например, разного типа повязки и наружные фиксации, которые в настоящее время практически не применяются.

Самым частым методом ортопедического лечения переломов является двучелюстное шинирование — наложение на зубные ряды шин-скоб с репозицией отломков и фиксацией прикуса в привычном для больного положении. Этот метод консервативен и малотравматичен, но в ряде случаев не позволяет получить хорошей фиксации фрагментов верхней челюсти, особенно при высоких и сложных переломах. В среднем при переломах верхней челюсти требуется обездвиживание и ограничение жевательной нагрузки на срок 4-5 недель.

Самым современным и адекватным методом лечения на данный момент является остеосинтез (фиксация титановыми накостными конструкциями) переломов верхней челюсти. Это хирургическое вмешательство, выполняемое из внутриротовых разрезов. При таком варианте лечения можно точно сопоставить и зафиксировать фрагменты для создания условий их сращения [7].

При лечении высоких переломов также используется коронарный доступ, который позволяет создать косметичный и широкий доступ к костям всей средней зоны лица и глазницам [5]. Своевременное выполнение остеосинтеза позволяет предотвратить поздние послеоперационные осложнения, облегчить реабилитацию пациента и ускорить сроки выздоровления.

Переломы с грубыми нарушениями целостности верхней челюсти и значительными смещениями отломков в сторону глотки рекомендуется лечить хирургическими методами. Однозначного мнения относительно других видов переломов нет — тактика диктуется состоянием больного и конкретной клинической ситуацией.

Стоит отметить, что очень важно постоянное ношение межчелюстной фиксации для плотного контакта фрагментов и исключения их подвижности, особенно под действием жевательной нагрузки [9]. Также необходимы качественная гигиена полости рта и наблюдение пациента у челюстно-лицевого хирурга

Восстановление после переломов занимает от четырёх до шести недель, в зависимости от характера перелома, особенностей организма пациента и метода лечения.

Пациенты с переломами верхней челюсти на ранних сроках должны питаться жидкой пищей, на самых поздних сроках — мягкой. Приём жёсткой пищи и активное жевание следует ограничить. Остальные рекомендации даются исходя из общесоматических и неврологических нарушений (постельный режим и т. д.).

Прогноз. Профилактика

Прогноз перелома верхней челюсти — относительно благоприятный. Самыми неприятными из осложнений, бесспорно, являются неврологические. Практически всегда эти осложнения связаны с несвоевременным обращением пациента за медицинской помощью или с отсутствием динамического наблюдения за пациентом.

Правильно подобранное и своевременно оказанное лечение, контроль пациентов в динамике — ключ к минимизации осложнений и благоприятной реабилитации пациентов.

Самая лучшая профилактика любых переломов челюстей — сведение к нулю возможных причин возникновения переломов и своевременность обращения пациента к доктору. Возможные осложнения лечения близки по сути к осложнениям самих переломов.

Рекомендация от хирурга: избегать ударов в область челюсти и пристёгиваться в автомобилях — уже на скорости 40 км/ч ударная сила может привести к перелому верхней челюсти.

Источник