Консервативные методы лечения переломов нижней челюсти

Целью лечения больных с переломами нижней челюсти является создание условий для сращения отломков в правильном положении в возможно самые короткие сроки. При этом проведенное лечение должно обеспечить полное восстановление функции нижней челюсти. Для выполнения ранее сказанного врачу необходимо: во-первых – проведение репозиции и фиксации отломков челюстей на период консолидации отломков (включает удаление зуба из линии перелома и первичную хирургическую обработку раны); во-вторых – создание наиболее благоприятных условий для течения репаративной регенерации в костной ткани; в-третьих – профилактика развития гнойно-воспалительных осложнений в костной ткани и окружающих мягких тканях.

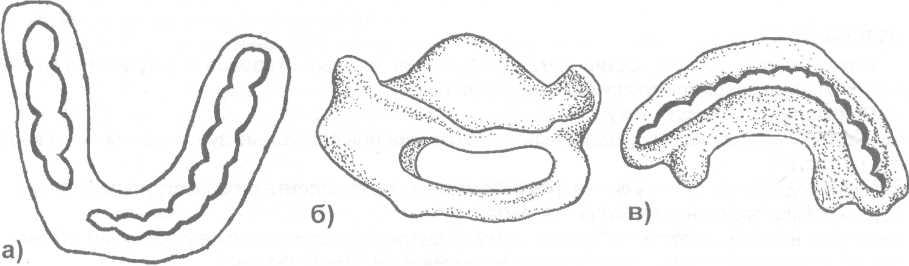

Прежде чем рассмотреть методы иммобилизации отломков при переломах нижней челюсти, хочу высказать свое мнение по отношению к зубу, который находится в щели перелома. Могут быть самые разнообразные варианты расположения зубов по отношению к щели перелома (рис. 17.4.1).

Подлежат удалению:

• переломанные корни и зубы или полностью вывихнутые из лунки зубы;

• периодонтитные зубы с периапикальными хроническими воспалительными очагами;

• зубы с явлениями пародонтита или пародонтоза средней и тяжелой степени течения;

• если обнаженный корень находится в щели перелома или ретенированный зуб, мешающий плотному (правильному) сопоставлению фрагментов челюсти (зуб, вклинившийся в щель перелома);

• зубы, неподдающиеся консервативному лечению и поддерживающие воспалительные явления.

В дальнейшем проводится первичная хирургическая обработка раны т.е. отграничивают костную рану от полости рта. Таким образом превращают открытый перелом в закрытый.

На слизистую оболочку накладывают швы из хромированного кетгута. Лунку стараются ушить наглухо, чтобы меньше была вероятность инфицирования кровяного сгустка и развития гнойно-воспалительных осложнений.

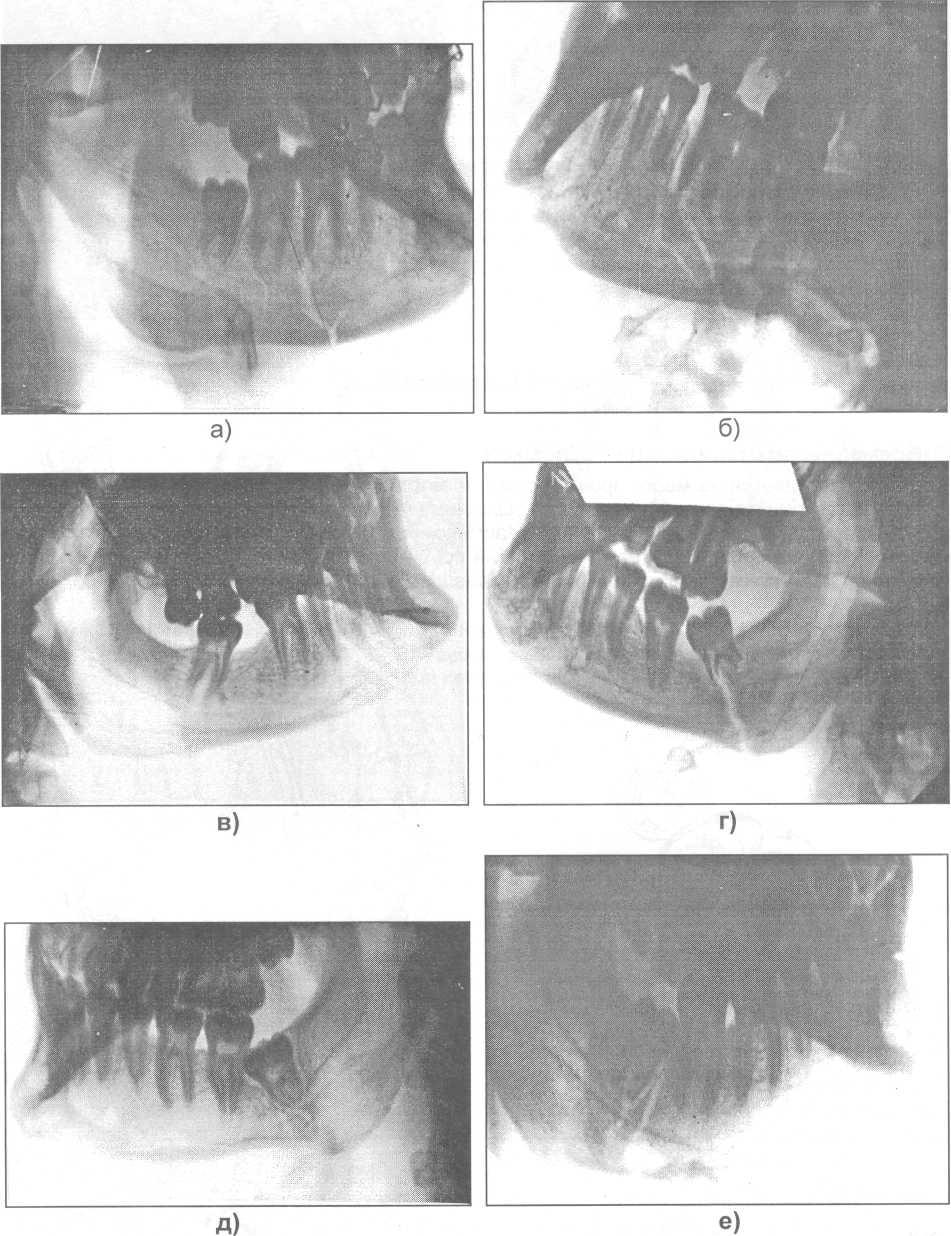

Рис. 17.4.1. Возможные варианты расположения зубов по отношению к щели перелома

нижней челюсти (поданным рентгенограмм): а, б) в области тела челюсти; в) в ментальном отделе; г, д, е, ж, з) в области угла челюсти.

Рис. 17.4.1. (продолжение).

♦ Временная иммобилизация отломков

Осуществляется на месте происшествия, в автомобиле скорой помощи, в любом неспециализированном медицинском учреждении средними медицинскими работниками или врачами, а также может быть выполнена в порядке взаимопомощи. Проводится временная иммобилизация отломков нижней челюсти на минимальный срок (желательно не более, чем на несколько часов, иногда до суток) до поступления пострадавшего в специализированное лечебное учреждение.

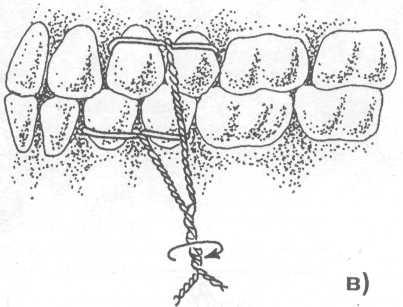

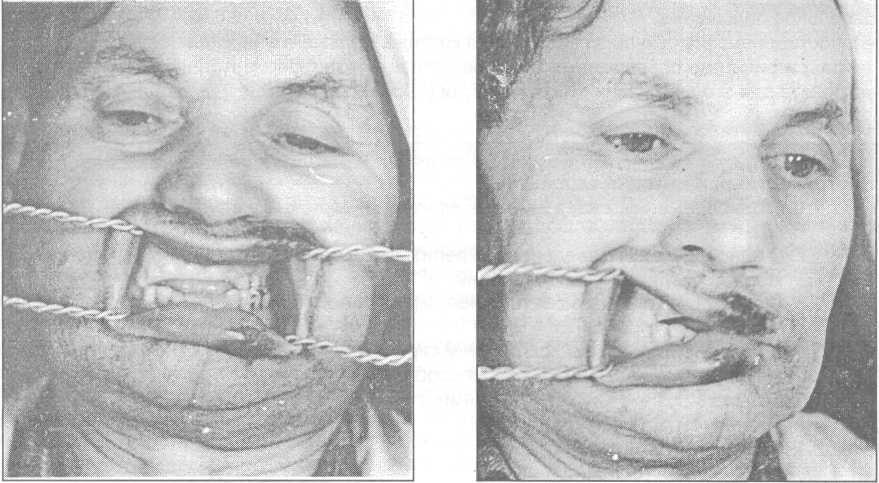

Рис. 17.4.2. Межчелюстное лигатурное связывание зу-бов проволокой: а)наложение лигатуры; б, в) межче-люстное связывание.

Основная цель временной иммобилизации – прижатие нижней челюсти к верхней с помощью различных повязок или приспособлений. К временной (транспортной)

• круговая бинтовая теменно-подбородочная повязка;

• стандартная транспортная повязка (состоит из жесткой шины – пращи Энтина);

• мягкая подбородочная праща Померанцевой – Урбанской;

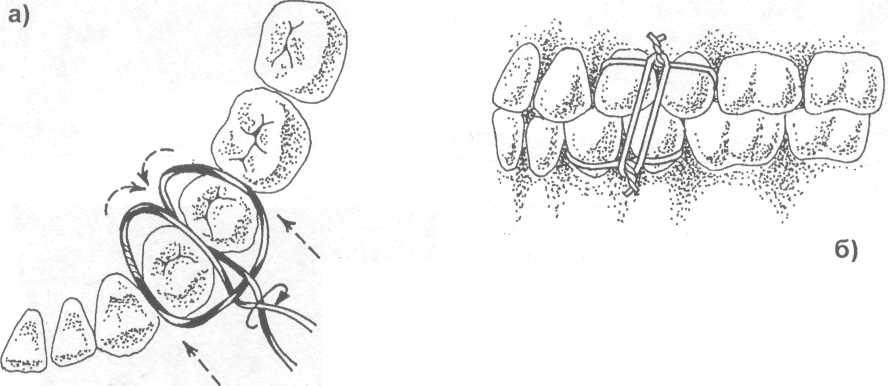

• межчелюстное лигатурное связывание зубов проволокой (рис. 17.4.2).

♦ Постоянная иммобилизация отломков

Для иммобилизации отломков нижней челюсти используются консервативные (ортопедические) и хирургические (оперативные) методы.

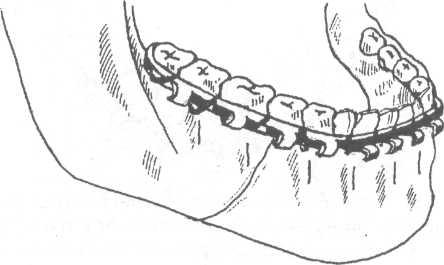

Чаще всего для постоянной фиксации отломков нижней челюсти при ее переломе применяются назубные проволочные шины (консервативный метод иммобилизации).

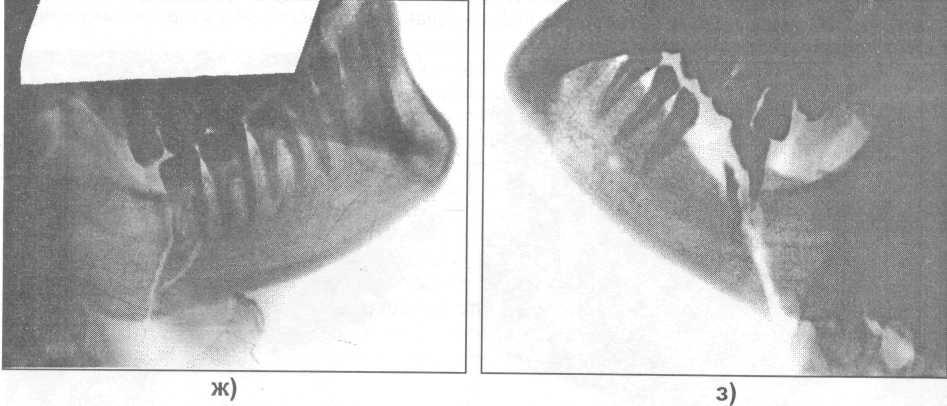

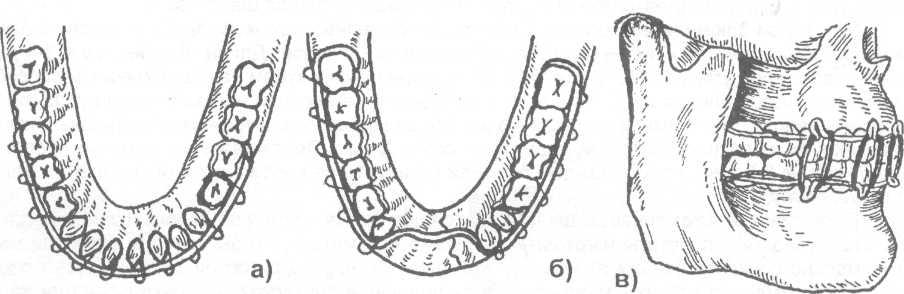

Во время первой мировой войны для лечения раненых с челюстно – лицевыми повреждениями С.С. Тигерштедтом (зубным врачом русской армии) в 1915 г были предложены назубные алюминиевые шины, которые используются по настоящее время в виде гладкой шины -скобы, шины с распоркой (распорочным изгибом) и двучелюстных шин с зацепными петлями и межчелюстной тягой (рис. 17.4.3).

Рис. 17.4.3. Варианты назубных алюминиевых шин, предложенных С.С. Тигерштедтом (1915):

а) гладкая шина – скоба; б) шина с распоркой (распорочным изгибом);

в) двучелюстные шины с зацепными петлями и межчелюстной резиновой тягой.

Рис. 17.4.4. Внешний вид гладкой шины, наложен-ной на нижнюю челюсть при переломе между боко-вым резцом и клыком.

Рис. 17.4.5. Внешний вид в полости рта двучелюст-ной алюминиевой шины с зацепными петлями и межчелюстной резиновой тягой.

Гладкая шина – скоба используется при линейных переломах нижней челюсти, расположенных в пределах зубного ряда (от центральных резцов до премоляров), при переломах альвеолярного отростка верхней и нижней челюстей (на неповрежденном участке челюсти должно быть не менее 3-х устойчивых зубов с каждой стороны), при переломах и вывихах зубов.

Техника изготовления шины следующая: из отожжённой алюминиевой проволоки толщиной 1,8-2 мм, при помощи крампонных щипцов, по зубной дуге изгибают шину (рис. 17.4.4) проводят лигатуры (из бронзо-алюминиевой проволоки) в межзубные промежутки, охватывая каждый зуб с язычной или небной стороны и отгибают медиальный конец проволоки вверх, адистальный вниз (чтобы дифференцировать медиальные концы лигатур, расположенных между центральными резцами, которые обе загнуты кверху, нужно один конец проволоки с левой или правой стороны всегда загибать вниз); после того, как шина уложена на зубной ряд, концы проволочных лигатур скручивают между собой (медиальный конец с дистальным), обрезают скрученные лигатуры, оставляя свободный конец длиной до 5 мм и подгибают их в межзубной промежуток в медиальную сторону (по направлению к средней линии).

Шина с распоркой (рис. 17.4.3-6) изготавливают в тех же случаях, что и гладкую шину. Показанием для ее изготовления является отсутствие одного или нескольких зубов в месте перелома или при имеющемся дефекте костной ткани. Распорочный изгиб располагается всегда только в участке перелома челюсти. Края распорочного изгиба упираются в соседние зубы (во избежание смещения отломков), а глубина его должна соответствовать ширине боковой поверхности зуба, расположенного по краю дефекта.

Шина с зацепными петлями (рис. 17.4.5) накладывается на обе челюсти. Показанием для ее изготовления являются переломы нижней челюсти в пределах зубного ряда или за его пределами как без смещения отломков, так и с их смещением, а также при переломах верхней челюсти (в последнем случае обязательно дополнительно накладывается теменно-подбородочная повязка или стандартная подбородочная праща и головная шапочка).

На каждой алюминиевой шине делают по 5-6 зацепных крючков (петель), которые располагают в области четных зубов (второго, четвертого и шестого). Длина петель около 3-4 мм и они находятся под углом 35-40° к оси зуба. Шины укрепляют к зубам ранее описанным способом (см. технику изготовления шин). На шине, укрепленной на верхней челюсти, петли (крючки) направлены кверху, а на нижней челюсти – вниз. На зацепные петли надевают резиновые кольца (нарезают их из резиновой трубки диаметром около 8 мм). Подтягивать лигатурные проволоки нужно каждые 2-3 дня, а также каждые 5-6 дней (или по мере необходимости) требуется менять резиновую тягу.

Проволочные алюминиевые шины в настоящее время наиболее широко используются из-за их доступности и простоты изготовления. Нужно стремиться, чтобы контуры назубной шины максимально соответствовали изгибам зубной дуги. Но наряду с достоинствами гнутых проволочных шин имеются ряд их недостатков: травмирование слизистой оболочки губ и щек зацепными крючками (петлями); вследствие окисления шин и засорения их остатками пищи возникают сложности с гигиеническим содержанием полости рта; необходимость индивидуального изготовления; при глубоком прикусе мешают правильному смыканию зубных рядов; наличие дополнительных ретенционных пунктов; прорезывание мягких тканей лигатурами; появление гальванических токов и др.

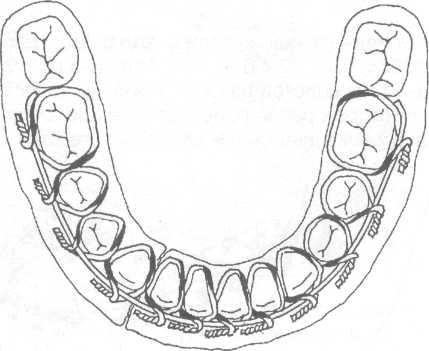

Стандартные назубные ленточные шины из нержавеющей стали с готовыми зацепными петлями были предложены B.C. Васильевым в 1967 г. (рис. 17.4.6-17.4.7). Толщина шин 0,38-0,5 мм. Фиксация шин к зубам проводится лигатурной проволокой ранее описанным способом. Стандартные назубные ленточные шины лишены некоторых ранее перечисленных недостатков и находят широкое применение. Показания к использованию ленточных шин такие же как к проволочным.

Рис. 17.4.6. Внешний вид шин Васильева.

Рис. 17.4.7.Фиксация шины Васильева к зубам при переломе нижней челюсти.

Горобец Е.В. и Коваленко В.В. (1997) доказали, что назубные алюминиевые шины вызывают возникновение в полости рта больных гальванических токов, выраженность которых в 8-10 раз превышает таковую у пострадавших, которым накладывались назубные ленточные шины из нержавеющей стали (шины Васильева). Это указывает на преимущества последних перед шинами Тигерштедта.

Менее часто используются назубные шины из быстротвердеющей пластмассы. В.К. Пелипась в 1969 г. предложил такую шину. Техника наложения следующая: капроновой нитью к отдельным зубам привязывают стальные крючки, а затем быстротвердеющую пластмассу укладывают на зубной ряд с вестибулярной стороны, прикрывая основание прикрепленных к зубам крючков. К настоящему времени предложены и другие шины из быстротвердеющей пластмассы (М.Б. Швырков и др.).

Находит применение компрессионно-сближающее назубное шинирование с применением сдвоенной полиамидной нити и стальной проволоки по В.Г. Центило и соавт. (1997) и шинирование с помощью быстротвердеющей пластмассы по М.Б. Швыркову.

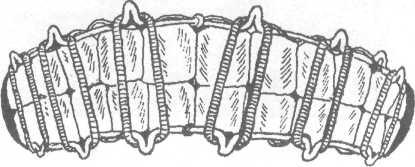

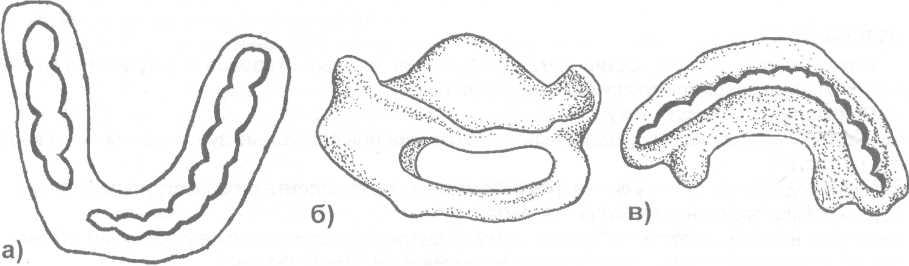

Рис. 17.4.8.Зубодесневые и надесневые шины: а) шина Вебера; б) шина Порта; в) шина Ванкевич.

Рис. 17.4.9.Использование съемных протезов больного в качестве шины. Оба протеза соединены в моноблок: а) лигатурной проволокой; б) быстротвердеющей пластмассой.

При недостаточном количестве зубов на нижней челюсти или их отсутствии изготавливают (в лабораторных условиях) зубодесневые и надесневые шины. Наиболее часто применяется шина Вебера. Пластмассовая шина охватывает зубы, плотно прилежит к десневому краю альвеолярного отростка и опирается на последний. Жевательные поверхности и режущие края зубов шиной не перекрываются. Показанием для ее использования являются переломы, проходящие в пределах зубного ряда и на каждом фрагменте челюсти имеется по несколько устойчивых зубов (рис 17.4.8-а).

Шина Порта (надесневая шина) применяется при переломе нижней челюсти у больных с беззубыми челюстями. Состоит из базисных пластинок на альвеолярный отросток верхней и нижней челюстей, которые скрепляются в единый блок, а в переднем отделе этой шины имеется отверстие для приема пищи (рис. 17.4.8-6). Используя шину Порта для прочной фиксации отломков нижней челюсти необходимо наложить теменно- подбородочную повязку или стандартную подбородочную пращу и головную шапочку.

Шину Ванкевич необходимо применять у больных с переломом нижней челюсти с дефектом костной ткани и отсутствии зубов на отломках. Шина фиксируется на зубах верхней челюсти, а боковые крылья – пилоты (отростки) опущены вниз и упираются во внутренние поверхности поломанных фрагментов, что удерживает их в правильном положении (рис.17.4.8-в). Основой для шины Ванкевич является пластмассовый нёбный базис, а для шины Ванкевич – Степанова – стальная дуга.

В качестве шины можно использовать съемные протезы больного (рис. 17.4.9). Протезы верхней и нижней челюстей соединяют между собой при помощи лигатурной проволоки или быстротвердеющей пластмассы.

♦Остеосинтез

Остеосинтез – хирургический метод соединения костных отломков и устранения их подвижности с помощью фиксирующих приспособлений.

Показания к остеосинтезу:

• недостаточное количество зубов для наложения шин или отсутствие зубов на нижней и верхней челюстях;

• наличие подвижных зубов у больных с заболеваниями пародонта, препятствую-щих использованию консервативного метода лечения;

• переломы нижней челюсти в области шейки мыщелкового отростка с невправи-мым отломком, при вывихе или подвывихе (неполном вывихе) головки челюсти;

• интерпозиция – внедрение тканей (мышцы, сухожилия, костных осколков) между фрагментами поломанной челюсти, препятствующая репозиции и консолидации отломков;

• оскольчатые переломы нижней челюсти, если костный осколок не удается сопо-ставить в правильное положение;

• несопоставляемые в результате смещения костные фрагменты нижней челюсти.

Классификацию современных методов остеосинтеза фрагментов нижней челюсти с учетом устройств для его реализации Ю.Д. Гершуни (1986) представил в следующем виде

Источник

( )13 « » 19 2016 ( ) « » – . . . ( .., .., .., .., .., .., .., .. : .., .., .., .., .., .., .., .., .. I. ( ) « » . II. ( ) « » :

III. ( ) « » : -10 – , . – – -10. IV. ( ) « » :

( ) – . ( ) :

( ) « » – . . . ( . . . ). – . .. . VI. – , . 3 % . , 80 % . . – , , , . . , , , . , . , , , . , . , , – . , . , , – (m.masseter), ; (m.temporalis); (m.pterygoideus lis) ; (m.pterygoideus lateralis) – . , , – (m.digastricus) ; – (m.mylohyoideus) , – (m.geniohyoideus) , – (m.genioglossus) – (m.hyoglossus) . . . , , , . . , . ( ) . , ( ), . , , . , . , , . (, , ..) . , , (, ., ) – 48, 9%; – 20, 5 %; – 15, 2%; – 10, 3%; – 5%; – 0, 1%. , / , , , . , , , , , . .., , . . . , , : , , . , – . , , – – . – , , , . . «» – . , , , . , – . , , . , , . , . , , . , , . , , , . :

. , , . . . , , , , , . , , , . ( , , , , ) . , , . , , . , , . , , . : – – . , . . , , . , ( ). . – . , , . , . – , . . , ( ). . . , , , , . ( / ) , . -10. S02.6 – S02.60 – S02.61 – S02.62 – S02.63 – S02.64 – S02.66 – , () , , . :

, . . . . : , , . , . : – ; – ; – , , , , ; . () . . . () (). , . ( -, , .) ( ). ( , , ) . , , , , . , . : -, ; ; . : ; ; . , . : ( , , , , ) 1, 8-2 , 12.15 .; 0, 8 , 12.15 .; 0, 4-0, 6 , 10 .; . – . : ; ( ); (, , ); ; ; ; ; ; .. ( ) ( ) . :

:

, . . , , , , , , . , , , , (, ). . ( , , ): ; ; . – – . , ( ) – . – . , – , , – , . . – . ( ) – . – – . -, -, , , , , , – , . VII. 7.1. : – : : : : – -10: S02.62, S02.63, S02.64, S02.66. 7.1.1. ,

7.1.2. ( ) , . 7.1.3. –

* «1» – 1 ; « » – (2 ); « » – ( ) 7.1.4. , , , – . , , , , ( 043/). , , , , , , , . . , , . , , . , , . . , , , , – – . , – , . . . , . , , . , . « » . . – , . : , . , , . , , , , , , . , . , , ( ). , , . . . . , , , , , . 7.1.5. –

* «1» – 1 ; « » – (2 ); « » – ( ) 7.1.6 , , , . . 7.1.7. – 7.1.8. (, , ). , , . . 7.1.9. , , – () , , . – 4 – 6 . . , , , . 7.1.10. , 4 – 6 . 7.1.11. , 2 « “. 1 , , . 7.1.12. ( ) . 3. 7.1.13. . 4. 7.1.14. ( ) « – » ( ). , , ( ), . , , : ) ( ), ; ) ( ) . 7.1.15.

7.1.16. ( ) « – » . 7.1.17. ( ) « – » . 8. 7.2. : – : : : : – -10: S02.60 S02.61, S02.66. 7.2.1. ,

7.2.2. ( ) , . 7.2.3. –

* «1» – 1 ; « » – (2 ); « » – ( ) 7.2.4. , , , – . , , , , ( 043/). , , , , , , , . . , , . , , . , , . . , , , , – – . , – , . . . , . , , . , . « » . . – , . : , . , , . , , , , , , . , . , , ( ). , , . . . . , , , , , . 7.2.5. –

* «1» – 1 ; « » – (2 ); « » – ( ) 7.2.6 , , . . 7.2.7. – 7.2.8. (, , ). , , . . 7.2.9. , , – () , , . – 4 – 6 . . , , , . 7.2.10. , 4 – 6 . 7.2.11. , 2 « ». 1 , , . 7.2.12. ( ) . 3. 7.2.13. . 4. 7.2.14. ( ) « – » ( ) , , ( ), . , , : ) ( ), ; ) ( ) . 7.2.15.

7.2.16. ( ) « – » 7.2.17. ( ) « – » . 8. 1( ) « » , ,

2( ) « » 3( ) « » ( )_____ _____________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ « », : ____________________________________________________ _________________________________________________________ __________________________________________________________________ , __________________________________ __________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ , . : ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ . , . , , . . , . ________________________ ( ). «___»________________20___ . , ________________________________ ( ) _____________________________________________________________ ( ) __________________________________________________ ( ) _______________________________________________________ ( ) , _______________________________________________________ ( ) __________________________________________________________ ( ) , ______________________________________________________ ( ) _______________________________________________________ ( ) 4( ) « »

5( ) « »

6( ) « » , .

7( ) « » 7 ( , 4 – 6 ) ( ) . . . ( ). – , (-, ) , . – . ( ). ( ). – , , , , . , , , . , , . , . . , 45° , , . (-) , . , . , , . , . . ( , , ). ( ). – , -.

, – . , 1 . :

( , ) :

, – , – , , , . , . . , : , . ( , , , ). – 2 . 8( ) « » _ / -10 S.02.60, S02.61, S02.62, S02.63, S02.64, S02.66, , : –

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Источник