Компрессионный перелом при раке

Метастазы раковых опухолей в костях: есть ли шанс и каков прогноз?

Многие годы безуспешно боретесь с БОЛЯМИ в СУСТАВАХ?

Глава Института: «Вы будете поражены, насколько просто можно вылечить суставы принимая каждый день средство за 147 рублей…

Читать далее »

Метастазы в костях являются тяжелейшим осложнением онкологической болезни. Обычно развитие патологии указывает на последнюю четвертую стадию рака.

В случаях, когда болезнь запущена, и метастазы уже засели глубоко в костях, продолжительность жизни незначительна и составляет всего несколько месяцев.

НАШИ ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ!

Для лечения суставов наши читатели успешно используют Артрейд. Видя, такую популярность этого средства мы решили предложить его и вашему вниманию.

Подробнее здесь…

Метастазы характеризуются поражением костной ткани раковыми клетками. Патологические клетки попадают в кости через кровоснабжение или поток лимфы.

Поскольку роль костной ткани в организме велика (опорно-двигательная функция, накопление минералов и так далее), её поражение негативно отражается на качестве жизни онкобольного.

Наиболее часто появление метастазов в костях происходит при первичном развитии следующих видов рака:

- молочной железы;

- предстательной железы;

- легких;

- щитовидной железы;

- почек.

Хотя костные метастазы могут появляться и при поражении раком иных органов. Чаще всего патология развивается в ребрах, позвоночнике, черепе, а также бедренных, плечевых и тазовых костях.

Развитие и рост костных метастазов

Возникновение костных метастазов связано с особенностью человеческого организма — постоянным костеобразованием. Происходит этот процесс благодаря двум видам клеток:

- остеокластам (отвечают за разрушение и поглощение костных клеток);

- остеобластам (отвечают за выработку новой костной ткани).

Когда человек здоров, то приблизительно раз в 10 лет происходит полное обновление костной ткани.

При поражении костей раковыми клетками нарушается механизм действия остеокластов и остеобластов.

В зависимости от типа поражения костных клеток различают метастазы двух видов:

- При остеолитическим типе раковые клетки поражают остеокласты, поэтому происходит истончение костной ткани, что сопровождается частыми переломами при малейших нагрузках.

- Остеобластический тип характеризуется поражением остеобластов. В связи с этим отмечается неестественное увеличение костной ткани, появление наростов и других новообразований. Чаще всего больные страдают от смешанного типа, когда одновременно происходит истончение кости и появление костных новообразований.

Симптоматика и характерные признаки

Иногда ранее появление метастазов в кости протекает бессимптомно, но в большинстве случаев патология сопровождается приступами сильной боли, которая постоянно увеличивается.

Объясняется появление болевых ощущений тем, что количество мутированной ткани постоянно растет, а поэтому происходит сдавливание нервных окончаний.

Также увеличивается внутрикостное давление. Практически всегда патология сопровождается нарушением двигательной функции организма.

К главным симптомам проникших в кости метастаз можно отнести:

- Частые патологические переломы. Кости ломаются при малейших нагрузках из-за того, что сильно источены.

- Локальные изменения, которые проявляются припухлостью или образованием одного или нескольких плотных участков в месте поражения.

- Гиперкальцемию – содержание в крови чрезмерного количества кальция. Опасное для жизни явление, поскольку влияет на сердечный ритм, может вызвать почечную недостаточность или другое смертельное заболевание.

- Компрессионный синдром проявляется сдавливанием спинного мозга или нервных корешков, а также поражением нервной системы. Приводит к нарушению двигательной функции, иногда – к параличу.

- Проявление интоксикации организма. Указывать на интоксикационный синдром могут апатия, депрессия, вялость, хроническая усталость, слабость, тошнота, потеря аппетита и так далее.

Диагностические методики

Для диагностики применяют разные методы исследований:

- Рентгенография. Относится к самому простому и доступному методу диагностики. Главным недостатком использования рентгена является то, что при его помощи невозможно обнаружить патологию на ранней стадии.

- Компьютерная томография. Благодаря цифровой обработке рентгенологических данных, врач получает информацию о степени и границах поражения костей.

- Магнитно-резонансная томография. Облучение радиологическими волнами помогает определить обширность поражения метастазами костной ткани. Позволяет увидеть полную картину заболевания.

- Сцинтиграфия. В основе метода лежит определение накопления раковыми клетками специального радиоактивного изотопа. Применение методики позволяет точно установить расположение метастазов.

- Биохимический анализ крови. В ходе исследования определяется чрезмерное содержание кальция в крови.

- Биопсия. Метод позволяет точно поставить диагноз, поскольку в результате исследования определяется принадлежность костной ткани к определенному типу. Материал для биопсии берется под местным наркозом, после чего сразу отправляется на цитологическое и гистологическое исследование.

Выбор метода для диагностики может зависеть от особенностей протекания болезни (жалоб пациента) и медицинского оборудования клиники.

Цели и методы терапии

Несмотря на то, что прогноз при метастазах в костях в большинстве случаев неблагоприятный, вешать голову и отказываться от лечения нельзя.

Леченые мероприятия на ранних стадиях значительно облегчают жизнь пациенту, а также увеличивают его шанс на жизнь. Если диагностированы метастазы, проникшие в кости, лечение необходимо начать немедленно.

О целях

Главными задачами при терапии метастазов:

- снижение болевых ощущений;

- уничтожение раковых клеток и препятствование к их размножению;

- избавление от интоксикации;

- лечение сопутствующих болезней (например, переломов).

Обязательно проводиться лечение первичной раковой опухоли, вне зависимости от её расположения.

Методы терапии

Для того, чтобы вылечить метастазы в костях применяют следующие методики:

- Химиотерапия. Применение цитостатических препаратов в большинстве случаев останавливает процесс развития патологии. Реже наблюдается снижение опухолевой ткани. Главным недостатком химиотерапии является наличие большого количества побочных действий.

- Лучевая терапия. Методика направлена на уничтожение раковых клеток при помощи рентгенологического облучения. В случаях единичного образования патологии лечение лучевой терапией имеет высокие результаты. При многочисленных поражениях может наблюдаться длительная ремиссия.

- Медикаментозная терапия. При метастазах рака, пущенных в кости, применяются биосфосфанаты. Данные препараты способствует восстановлению костной ткани.

Нередко доктор рекомендует для высшей эффективности сочетать прием медикаментов с химиотерапией или лучевой терапией. Кроме этого, пациенту прописываются лекарства, действие которых направлено на снижение боли, и иммуностимуляторы для повышения защитных сил организма.

Прогноз и длительность жизни

В большинстве случаев при диагностировании метастазов прогнозы неблагоприятные. Наличие патологии указывает на рак четвертой стадии.

Длительность жизни таких больных составляет от трех месяцев до года, в редких случаях пациенту удается прожить два года.

На длительность жизни при метастазах в костных тканях влияет:

- лечение первичной онкологии;

- стадия развития;

- особенности протекания.

Чем раньше обнаружена патология, тем больше шансов на жизнь, поэтому ранняя диагностика и правильно назначенное лечение играют ключевую роль в данном вопросе.

В целях профилактики

Главным моментом в профилактике появления метастазов в костях является диагностирование первичной опухоли на ранних стадиях. Это позволяет своевременно начать лечение и остановить процесс размножения раковых клеток и поражение ими других органов.

Немаловажную роль также играет правильное лечение, направленное на уничтожение патологических клеток и повышение устойчивости организма к болезням.

Чтобы снизить риск развития патологии, нужно соблюдать все рекомендации врача касаемо диеты, физической активности, приема лекарственных препаратов и так далее.

Метастазы в костях – тяжелое осложнение онкологии, которое сопровождается неприятными симптомами. При развитии патологии прогнозы на жизнь невелики.

Но если своевременно диагностировать осложнение и начать лечение, будет увеличена продолжительность и улучшено качество жизни пациента.

Источник

Здравствуйте! Необходима консультация Тазалова Виталия после получения ХТ. Обращаюсь к Вам, т.к. вы изначально меня консультировали, если необходимо обратиться к кому то другому, подскажите, пожалуйста!

Напомню, пациент моя мама. Возраст 66 лет. Диагноз первоначальный Cr левой молочной железы Т3 N1 M0. В 1993г. была проведена операция с левой стороны, 6 курсов ХТ и 3 курса лучевой. 19 лет безрецидивный период. В октябре 2012г. рецидив – метастазы в костях, произошел патологический перелом левой плечевой кости, с 6 ноября 2012г. рука в гипсе.

Сначала расскажу про наше лечение. В городском диспансере проводить ХТ отказались, мотивируя тем, что метастазы только в костях, а кости ХТ не лечатся.

Один врач посоветовал сделать МРТ грудного отдела позвоночника и органов брюшной полости. 16 декабря сделали МРТ.

Результаты:

МРТ грудного отдела позвоночника от 19.12.2012г.

На МРТ-томограммах в саггитальной, аксиальной плоскостях, коронарной плоскостях, Т1, Т2 ВИ – В телах, дужках грудных позвонков определяются множественные участки гетерогенного МР-сигнала, гиперинтенсивного на STIR, Т1 ВИ с признаками деструкции правой дужки и поперечного отростка тела Th11 позвонка с распространением мягкотканного компонента в позвоночный канал, сдавлением дурального мешка, спинного мозга (компонент в спинномозговом канале справа до 0,9 * 0,5 см).

Признаки снижения высоты тела Th 12 грудного позвонка не более ½ (Iст).

Физиологический грудной кифоз выпрямлен. Высота межпозвоночых дисков неравномерно снижена, с признаками дегидратации.

Спондилез с формированием «скобок» на уровне Th7-Th8, Th8-Th9, Th10-Th11.

Признаки увеличения внутригрудных л/у (конгломерат до 4,3*3,3 см), конгломерат увеличенных л/у на уровне Th7-Th10, размерами до 8,1*2,4 см.

Признаки деструкции с мягкотканным компонентом в проекции задних отрезков I, VI ребер, размерами до 3,0см.

Участок гетерогенного МР-сигнала в проекции левой головки плечевой кости, размерами 1,4 и 2,0 см.

Заключение: МРТ-картина mts поражения тел, дужек, остистых отростков грудных позвонков с признаками деструкции правой дужки и поперечного отростка тела Th11 позвонка с распространением мягкотканного компонента в позвоночный канал, сдавлением дурального мешка, спинного мозга. Компрессионный перелом тела Th12 (I ст) не исключается на фоне mts поражения Mts поражение внутригрудных л/у, ребер, головки левой плечевой кости. Диффузные дегенеративные изменения в грудном отделе позвоночника.

От себя добавлю, что компрессионный перелом был в 2001г. в результате падения.

МРТ брюшной полости от 19.12.2012г.

На серии МРТ-сканов органов брюшной полости и забрюшинного пространства в аксиальной проекции, T1, T2 FSat, DWI, OUTPHASE – печень не увеличена в размерах, вертикальный до 13,2 см, структура неоднородная с наличием кисты в VII сегменте – 0,5 см, контуры четкие и ровные. Внутрипеченочные протоки расширены.

Воротная вена – 1,0 см.

Общие печеночный проток 0,4 см., холедох ,35 см. Конкременты в просвете визуализируются. Желчный пузырь не увеличен, размерами 3,9*1,9 см., контуры четкие и ровные, стенки утолщены, содержимое однородное.

Поджелудочная железа не увеличена, структура однородная контуры неровные, бугристые, четкие. Вирсунгов проток не расширен, визуализируется, до 0,1см.

Селезенка не увеличена, размерами – 9,8*4,2см. структура неоднородная за счет наличия кистозного участка – 1,6 см., контуры четкие и ровные.

Почки расположены типично. Паренхима прослеживается на всем протяжении, структура сохранена.

Чашечно-лоханный аппарат дифференцируется с обеих сторон, не расширен.

Паранефральная клетчатка склерозирована.

Надпочечники визуализируются с обеих сторон, без особенностей.

Лимфатические узлы брюшной полости и забрюшинного пространства не визуализируются.

Грыжа передней брюшной стенки – 4,4*1,7 см (в структуре сальник, грыжевые ворота – 1,2 см).

Признаки неоднородности МР-сигнала поясничных позвонков.

Заключение:

МРТ-картина диффузных изменений паренхимы печени и поджелудочной железы. Киста печени, селезенки. Грыжа передней брюшной стенки (содержимое большой сальник). При нативном исследовании объемных образований не выявлено.

После проведения МРТ обратились в местный НИИ онкологии и радиологии. Там в декабре в отделении дневного стационара маме назначили химиотерапию. Провели 4 курса ХТ: 28 декабря 2012г., 18 января 2013г., 08 февраля 2013г., 01 марта 2013г. – доксолек 80мг 1 дн + циклофосфан 800 мг. Дополнительно получали бисфосфонаты : 16 ноября, 07 декабря 2012г. Синдронат (по 1500 мг. в/в, через 21 день), затем 04 января, 01 февраля 2013г. ньюзолен 4,0 мг (через 28 дней), 02 марта 2013г. памидронат 90,0 мг.

Сейчас выписаны с НИИ с рекомендациями: контрольный осмотр через 2 недели у онколога по месту жительства с дальнейшим проведением гормонотерапии в условиях онкологического диспансера.

Что имеем после ХТ:

– 14 марта упали лейкоциты до 2,2

– Низкий гемоглобин после 3 и 4 ХТ

– Давление 90 на 60 – постоянно

– Стоматит – слезла кожица везде во рту и на языке, ополоскали, обрабатывали неделю, сейчас боли прошли во рту

– Тошнит и рвет постоянно,

– Кашель – появился после 3 ХТ

– Тяжело ходить, хотя это наверное связано с общим слабым состоянием организма

– Сильное слюноотделение

– Запор (с октября по февраль была диарея)

– После третьей и четвертой ХТ стало постоянно тошнить, стала болеть брюшная полость, где то с 7 марта перестала есть, т.к. стало болеть горло, гортань, желудок, печень, желчный итд. плюс добавился стоматит, вызывали гастроэнтеролога, назначил кантрикал, квамател, контролок – все системы по 5 дней, стало легче сначала, сегодня опять приступ в брюшной полости, лекарства выписали в капсулах, таблетках, но принимать их не можем, т.к. тошнит и рвет, плюс не ест почти, только кефир по чуть чуть начала пить.

В целом с момента выявления метастаз по настоящее время похудела на 22кг., вся кожа везде висит, кожа очень сухая.

Из плюсов: прошли боли в костях, беспокоят очень редко, хотя на руке все также гипс с ноября месяца, но рука не болит, раньше дотронутся нельзя было, сейчас она с гипсом ходит поворачивает слегка его лежит боку с гипсом

Перед началом ХТ страшно болел позвоночник, около месяца пили трамадол в капсулах три раза в день, потом стало рвать от трамадола.

В субботу 16 марта сделали контроль МРТ грудного отдела позвоночника, плюс МРТ поясничного отдела и КТ органов грудной клетки. МРТ органов брюшной полости делать не стали, т.к. химиотерапевт сказал, что там все чисто можно сделать УЗИ.

Источник

Содержание статьи

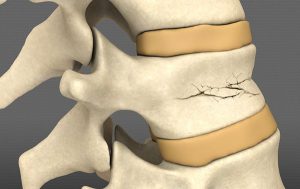

Компрессионный перелом позвоночника – это патологическое состояние, которое характеризуется сдавливанием тел позвонков и их укорочением. Первопричиной является падение, которое сопровождается острой болевой реакцией и нарушением двигательной функции в поврежденном отделе. Диагноз подтверждается рентгенографическим снимком, при необходимости МРТ. Лечение консервативное с исключением нагрузки, ношением корсета, физиотерапевтическими процедурами и ЛФК.

Описание травмы

Позвоночный столб является основным элементов осевого скелета. В его состав входят подвижные сегменты, включающие тела позвонков, хрящевые диски и нервные волокна. После резкого сотрясения позвоночника по направлению сверху вниз, возникает компрессионное повреждение позвонков. В месте травматизации один или несколько сегментов сжимаются, что вызывает их разрушение и уменьшение высоты.

Неосложненное повреждение хорошо поддается консервативному лечению. Исключение составляют тяжелые переломы, которые вызывают смещение позвонков, защемление нервных корешков, повреждение хрящевых дисков между позвонками и спинномозговых стволов. Такое состояние потребует оперативного вмешательства.

Возможные последствия компрессионного воздействия:

- тело сегмента уменьшается на треть;

- высота позвонка укорачивается почти в два раза;

- позвонок сдавлен больше чем на 55% от первоначального размера.

В нормальном состоянии тело позвонка имеет цилиндрические очертания. При компрессионном воздействии часть позвонка сдавливается, после чего он принимает форму клина. Позвоночник искривляется, что приводит к травматизации спинного мозга. Кроме того, сдавливаются нервные корешки, что чревато появлением боли по ходу нервных стволов. Повреждение может иметь различную локализацию, но чаще поражаются пограничные сегменты – верхние поясничные и нижние грудные позвонки.

Причины

Компрессионный перелом позвоночника имеет травматическое и патологическое происхождение. Изменение формы позвонков, вызванное внешними факторами, случается в разном возрасте. Основной причиной является падение или прыжок с высоты более 1,5 м.

Провоцирующие факторы:

- дорожно-транспортное происшествие;

- стихийное бедствие;

- технологические катастрофы;

- катапультирование из самолета.

При таких переломах существует вероятность сочетанных повреждений позвоночника с другими частями тела:

- скелетного аппарата – нарушение целостности других костей;

- черепа – черепно-мозговая травма;

- передней брюшной стенки;

- повреждения ребер;

- разрыв мочевого пузыря и другие.

Патологический компрессионный перелом позвоночника является следствием нарушения минерального состава структуры кости и снижения их прочности. Чаще диагностируется у женщин климактерического периода. Причиной перелома может быть травма легкого характера, резкое наклонное движение.

Заболевания, которые провоцируют нарушение структуры позвонков:

- остеопороз;

- остеомаляция;

- опухолевидные разрастания;

- вторичные онкологические новообразования – метастазы.

У таких людей могут наблюдаться множественные повреждения, вследствие чего значительно укорачивается позвоночный столб с формированием патологического кифоза.

Клинические признаки

Когда при травматическом воздействии повреждаются здоровые позвонки, появляются следующие симптомы:

- Острая болевая реакция ощущается в области травмированных позвонков, в некоторых случаях с распространением на область живота. При компрессионном повреждении грудных и верхних поясничных позвонков, пострадавший не может вдохнуть в момент травмы. Боль острая, интенсивная, периодически сменяющаяся облегчением, особенно в горизонтальном положении. При интенсивных дыхательных движениях, кашле, при передвижении, когда стоит или сидит, болевые ощущения становятся интенсивнее.

- Напряженное состояние мышечных волокон спины, что усиливает болевую реакцию.

- В месте перелома появляется небольшая отечность, участок над повреждением болезненный при пальпации.

- Нарушение двигательной функции позвоночника и всей опорно-двигательной системы. Появляется ограничение подвижности, а в тяжелых случаях человек не может передвигаться самостоятельно.

- При переломе в пояснично-крестцовой области, появляется слабость в ногах, с угрозой частичного или полного обездвиживания.

Компрессионный перелом позвоночника провоцирует появление отличительного признака: если надавить на голову пациента, болевой синдром в спине набирает интенсивность. Только проводить самостоятельную диагностику не разрешается, дополнительная осевая нагрузка на травмированные сегменты может осложнить травму.

Тяжелые переломы с поражением нескольких позвонков приводят к появлению нетипичных признаков:

- боль в голове;

- нарушение чувствительности конечностей;

- тошнота;

- рвота;

- затруднение дыхания;

- деформация позвоночного столба (кифоз с последующим формированием горба);

- повышенный тонус мускулатуры спины.

Повреждение, вызванное патологическим состоянием, приводит к постепенному появлению клинической симптоматики. Как правило, травма не сопровождается сильной болью. Болезненность появляется со временем, ее усиление заставляет человека прийти за врачебной консультацией.

У некоторых пациентов патологический перелом выражается онемением верхних или нижних конечностей, что является следствием компрессии нервных стволов. В месте перелома при пальпации ощущается незначительная болезненность. Позвоночный столб у больных с нарушением минерального обмена в костях деформируется, что обусловлено множественными повреждениями ослабленных позвонков.

Осложнения

Симптоматика с неврологическими проявлениями может сопровождать компрессионный перелом позвоночника. Это происходит при сдвиге деформированной части тела сегмента в полость позвоночного канала. Компрессионное воздействие на крупные нервные стволы, характеризуется локальной болезненностью, онемением дистальных отделов конечностей.

Если тело сегмента укорачивается более чем наполовину, появляется:

- нестабильность травмированного отдела;

- при локализации повреждения в поясничном отделе – люмбаго (приступообразная боль в спине) или люмбоишиалгия, когда болевой синдром распространяется не только на нижнюю часть спины, но и по ходу седалищного нерва (в ногу);

- уменьшение просвета позвоночного канала;

- при переломе позвонков грудной клетки, болевые ощущения локализуются между лопаток;

- травма в шейном отделе приводит к боли в поврежденной области, плече, голове.

К осложнениям, которые возникают через определенный промежуток времени, относятся деструктивные изменения тканей позвоночника, развитие артроза фасеточных сочленений, грыж межпозвоночного диска. У больных с перенесенным переломом, спровоцированным заболеванием, деформируются грудные позвонки с усилением кифоз образного выпячивания. Такие изменения приводят к появлению сильных болей, сужению грудной клетки.

Правила транспортировки

Самостоятельно определить компрессионный перелом позвоночника невозможно, для этого нужна консультация врача. Если после случившегося у пострадавшего появляется острая болевая реакция, доврачебные действия заключаются в правильной транспортировке пострадавшего в травматологический пункт. Стараясь не допускать сгибательных движений в спине, человека кладут на устойчивую поверхность. Лучше, если это будут делать несколько человек.

При локализации участка повреждения в грудном отделе или нижней части спины, под место травмирования нужно положить свернутый плед, в шейном – воротник Шанца, крестцового отдела – на живот. Если подходящего жесткого предмета не нашлось, пострадавших с переломом грудных и поясничных позвонков, кладут лицом вниз.

Диагностика

Уточнение характера травмы проводится на основании комплексного обследования больного. Предположительный диагноз устанавливается на основании характерных симптомов, уточнении обстоятельств травмы.

К методам аппаратной диагностики относятся:

- рентгенография – подтверждает деформацию позвонков;

- метод ядерно-магнитного резонанса (МРТ) – для оценки мягких тканей;

- биопсия при опухолевых образованиях.

Для пожилых больных назначают обследования для выявления остеопороза. Если данное заболевание возникает у молодых людей, дополнительно проводится консультация эндокринолога, чтобы исключить гиперфункцию паращитовидных желез.

Лечение

Чаще всего терапевтические мероприятия носят консервативный характер. Лечение начинают в травматологическом отделении. В первые 1,5 месяца больной лежит на кровати с жесткой поверхностью. Одновременно пациенту назначается щадящий комплекс лечебной физкультуры, главной задачей которой является укрепление мышечного корсета спины и профилактика застойных явлений в легких, при возникновении которых может развиться пневмония.

Параллельно проводится медикаментозная терапия, рассчитанная на обезболивающее действие:

- Анальгетики ненаркотические (Анальгин, Бутадион) при умеренных болях, наркотические (Промедол, Морфин), если присутствует выраженный болевой синдром.

- Местные блокады с Новокаином, Лидокаином или с глюкокортикостероидами (Кортизон, Преднизолон).

- При сильных мышечных спазмах назначаются миорелаксанты – Сирдалуд, Мидокалм.

- Для улучшения нервной проводимости на пораженном участке применяются витамины группы В – Мильгамма (аналог – Комбилипен), Нейромультивит.

Через полтора месяца после травмы к основному лечению подключают физиотерапевтические процедуры:

- Массаж – проводится для восстановления силы и тонуса мышц, избегая воздействия на травмированную область позвоночника.

- УВЧ-терапия – лечебное воздействие электрическим током.

- Электрофорез с кальцием для ускорения восстановления поврежденных позвонков.

- УФО-терапия – светолечение ультрафиолетовыми лучами.

После того, как пациент начинает ходить, сидеть, ему подбирается ортопедический корсет жесткой фиксации, который предназначен для постоянного ношения, минимум на 2 месяца. При выборе изделия должен учитываться рост пациента и обхват талии. В свою конструкцию корсет включает металлические ребра, располагающиеся по всей длине спины, моделированием которых занимается лечащий доктор. Возможность вернуться к трудоспособному состоянию у больного обычно появляется через 180 дней.

Оперативная терапия

Если компрессионный перелом позвоночника носит тяжелый характер, без оперативной терапии не обойтись. При сдавливании спинномозговых волокон, хирургическое лечение проводится через трепанационное окно. Когда травматизации нервного волокна нет, используются малоинвазивная методика:

- кифопластика – корректировка тела позвонка специальными надувными камерами с последующим заполнением их медицинским цементом;

- вертебропластика – через маленькое отверстие в травмированный позвонок вводится цемент для предотвращения его дальнейшей деформации.

При «разбалтывании» сегментов позвоночника проводится их фиксация специальными металлическими конструкциями – скобами, пластинами и другими элементами. Если позвонки не поддаются восстановлению, их меняют на искусственные протезы.

После хирургического лечения проводится реабилитация, включающая курсы массажа, физиотерапевтических мероприятий, регулярного выполнения лечебных упражнений.

Профилактика

Уменьшить риск получить компрессионный перелом позвоночника, поможет соблюдение следующих рекомендаций:

- соблюдение правил безопасности в быту и в процессе трудовой деятельности;

- при увлечении экстремальными видами спорта, придерживаться техники выполнения занятий, а также использование защитных приспособлений;

- правильное питание, как залог прочной костной структуры;

- своевременное лечение хронических заболеваний для профилактики хрупкости костей.

Если травматизация произошла, с визитом к врачу медлить нельзя. Травматолог проведет полное обследование и назначит адекватное лечение, отсутствие которого может спровоцировать тяжелые последствия.

Источник