Код мкб остеопороз с переломами

Связанные заболевания и их лечение

Описания заболеваний

Национальные рекомендации по лечению

Содержание

- Описание

- Симптомы

- Причины

- Лечение

- Основные медицинские услуги

- Клиники для лечения

Названия

M80 Остеопороз с патологическим переломом.

Описание

Остеопороз — это заболевание, характеризующееся уменьшением в костной ткани количества кальция, и, как следствие, приводящее к повышенной ломкости костей. Человек зрелого возраста, который страдает этим недугом, может получить перелом при небольших, на первый взгляд, ушибах или падении с небольшой высоты.

Симптомы

Остеопороз проявляет себя целым рядом признаков, к которым относятся болезненные ощущения в области спины и костных тканей, частые переломы, изменение формы скелета и искривление костей.

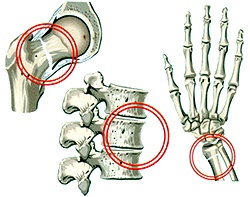

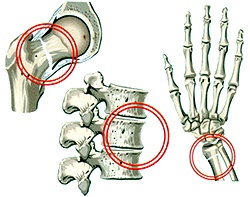

Чаще всего случаются переломы лучевой кости, перелом шейки бедра, компрессионный перелом позвоночника. Также к симптомам этого заболевания относятся боли в мышечной ткани, окружающей позвоночник, так как в этой области образуется повышенная нагрузка из-за ослабления скелета. Остеопороз приводит к ощущению боли в области лопаток, деформации скелета и костей.

Причины

Первичный остеопороз возникает у людей пожилого возраста, в том числе у женщин после менопаузы, вторичный является следствием нарушений гормонального, эндокринного характера, заболеваний внутренних органов, долговременного лечения лекарствами, которые «вымывают» кальций из кости. Поэтому пожилым людям и всем, кто может подозревать у себя вероятность развития болезни, следует регулярно обращаться к специалистам для проведения периодических исследований.

К «группе риска» людей, имеющих вероятность заболеть таким заболеванием, как остеопороз, относятся следующие категории населения:

- Заболеванием страдают в большей степени женщины, чем мужчины. Особенно это касается женщин после наступления менопаузы, тем более, если она произошла в раннем возрасте или в результате оперативного вмешательства.

- Лица, ведущие малоподвижный образ жизни.

- Лица, страдающие хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

- Пациенты с хронической почечной недостаточностью.

- Люди с наследственной предрасположенностью о остеопорозу.

- Курение, злоупотребление алкоголем, употребление кофе также усиливают вероятность такого заболевания, как остеопороз.

Лечение

На сегодняшний день наиболее эффективным подходом к лечению постменопаузального остеопороза является патогенетическая фармакотерапия, при которой все чаще применяются ингибиторы резорбции костной ткани — бисфосфонаты. Сейчас это дорогие патентованные препараты «Бонвива» (1 таблетка в месяц), «Акласта» (1 укол в год), «Фосаванс» (действующее вещество + витамин Д3, 1 таблетка в неделю).

В дополнение к медикаментозной терапии после переломов позвоночника медики рекомендуют использование корсетов, поддерживающих спину. Лечебный эффект при приеме медикаментов наступает очень медленно, в то время как корсет поддерживает позвоночник сразу после надевания. Однако, такие корсеты в верхней части давят ремнями или прочими элементами конструкции на кожу в районе плеч и подмышек, а в нижней части зажимают живот широким ремнём. Кроме того, очень редко корсет способен обеспечить вентиляцию, и кожа под ним потеет и местами натирается.

Основные медуслуги по стандартам лечения | ||

Клиники для лечения с лучшими ценами

|

Источник

Рубрика МКБ-10: M80.9

МКБ-10 / M00-M99 КЛАСС XIII Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани / M80-M94 Остеопатии и хондропатии / M80-M85 Нарушения плотности и структуры кости / M80 Остеопороз с патологическим переломом

Определение и общие сведения[править]

Остеопороз – системное заболевание скелета, приводящее к повышенной хрупкости кости и склонности к переломам, возникает из-за уменьшения массы и нарушения микроархитектоники костной ткани.

Эпидемиология

Эпидемиологические исследования в России показали, что среди обследованных лиц в возрасте старше 50 лет остеопороз выявлен у 30,5-33,1% женщин и у 22,8-24,1% мужчин. Аналогичные показатели распространённости остеопороза отмечены среди европеоидного населения Северной Америки и в ряде стран Западной Европы. Старение населения планеты ведёт к дальнейшему росту заболеваемости.

Для остеопороза наиболее характерны переломы дистального отдела костей предплечья, проксимального отдела бедренной кости и позвонков. Распространённость указанных переломов в России среди лиц старше 50 лет:

– переломы костей предплечья – 426,2 на 100 000 населения (201,1 у мужчин и 563,8 у женщин);

– переломы бедренной кости – 105,9 на 100 000 населения (78,8 у мужчин и 122,5 у женщин);

– данные по эпидемиологии переломов позвоночника единичные.

Классификация

Классификация Российской ассоциации по остеопорозу (1997 г.)

• Первичный остеопороз:

– постменопаузальный (I тип);

– сенильный (II тип);

– ювенильный;

– идиопатический.

• Вторичный остеопороз

Этиология и патогенез[править]

Остеопороз – мультифакториальное заболевание, так как вариабельность МПК и риск остеопоротических переломов зависят как от генетических, так и от средовых факторов. Семейные и близнецовые исследования, проведённые в различных регионах мира, показали, что генетические факторы определяют вариабельность МПК (на 46-62%) и значительно влияют на процессы обмена (формирования и резорбции) костной ткани. В настоящее время идентифицировано около 250 генов, влияющих на формирование и функционирование скелета. Среди множества изученных генов, влияющих на МПК, следует отметить ген синтеза рецептора к витамину D, к эстрогену, к кальцитонину, ген синтеза β1трансформирующего фактора роста, ИЛ6, коллагена I типа, коллагеназы, остеопротегирина и др. Аллельные варианты этих генов могут влиять на костную массу и участвовать в патогенезе остеопороза при изменении условий внутренней среды, в частности при дефиците эстрогенов после наступления менопаузы. Кроме того, нельзя также исключить вклад накапливающихся с возрастом соматических мутаций.

Патогенез

Медленная потеря костной массы связана с возрастными факторами и характерна для лиц обоего пола.

Кроме того, уменьшается продолжительность жизни остеоцитов.

Клинические проявления[править]

Заболевание развивается постепенно, долгое время течёт бессимптомно. Первое проявление остеопороза – переломы, возникшие при минимальной травме (например, при падении с высоты не выше собственного роста человека) или спонтанно. Для остеопороза наиболее характерны переломы грудных и поясничных позвонков, дистальных отделов костей предплечья и проксимального отдела бедренной кости. При переломах позвонков отмечают снижение роста по сравнению с ростом в молодом возрасте (от 1-3 см, при переломе одного, до 9-15 см, при множественных переломах). Переломы позвонков сопровождаются острой (при компрессионном переломе) или хронической (при постепенном оседании тел под действием тяжести собственного тела) болью в спине, усилением грудного кифоза и поясничного лордоза. Постепенно исчезает линия талии и выдаётся вперёд живот, а в выраженных случаях – нижние рёбра касаются крыльев подвздошных костей. Боли сопровождаются выраженными функциональными нарушениями, ограничивающими ежедневную активность пациента.

Остеопороз с патологическим переломом неуточненный: Диагностика[править]

Критерии диагностики ВОЗ для женщин европеоидной расы. Их основа – порог МПК (минеральная плотность кости) – снижение плотности более чем на 2,5 стандартных отклонения (SD) от значения пиковой костной массы (Т-критерий):

– норма – МПК снижена не более чем на 1 стандартное отклонение от значения пиковой костной массы;

– остеопения – МПК снижена на 1-2,5 стандартных отклонения;

– остеопороз – МПК снижена более чем на 2,5 стандартных отклонения;

– тяжёлый остеопороз – МПК снижена более чем на 2,5 стандартных отклонения, в анамнезе один и более переломов.

Однако эта классификация учитывает микроархитектурные изменения кости, способные снижать её прочность независимо от МПК.

Жалобы при остеопорозе связаны с его осложнениями – переломами. До развития переломов заболевание может быть диагностировано только с помощью остеоденситометрического исследования. Тщательно собранный анамнез позволяет выявить факторы риска заболевания.

Физикальное исследование

Осмотр позволяет выявить клинические проявления переломов. Снижение роста на 2,5 см за год или более чем на 4 см за жизнь может свидетельствовать в пользу остеопороза, осложнённого переломами позвонков. Если перелом был недавно, может быть локальная болезненность в области позвонка. При прогрессирующих изменениях осанки с формированием выраженного грудного кифоза может быть болезненность при пальпации в паравертебральной зоне и напряжение мышц спины, ограничение подвижности в позвоночнике.

Лабораторные исследования

Для дифференциальной диагностики первичного остеопороза и метаболических заболеваний скелета, а также перед назначением антирезорбтивной терапии рекомендовано обязательное исследование концентрации кальция и фосфора в крови, кальция в суточной моче или отношения концентрации кальция к креатинину в утренней моче. При первичном остеопорозе концентрация кальция и фосфора в крови в пределах нормы, однако возможна гиперкальциурия, особенно при повышенном костном обмене.

Инструментальные исследования

Для диагностики остеопороза применяют рентгенографию костей и измерение МПК с помощью костной денситометрии.

а) Рентгенография костей – единственный метод исследования, позволяющий оценить анатомические особенности костей и структуру костной ткани, а также обнаружить повреждения. Недостаток метода – низкая чувствительность: позволяет определять уменьшение костной массы, когда минерализация снижена на 20-40%.

Для диагностики остеопоротических переломов тел позвонков используют метод рентгеновской морфометрии позвоночника. Его суть – измерение высоты тел позвонков (передней, средней и задней) на боковой рентгенограмме и сопоставлении их друг с другом. Снижение любого из соотношений (индексов) более 0,8 (80%) говорит о деформации тела позвонка. При исключении воспалительных и невоспалительных заболеваний позвоночника, которые также могут быть причиной данных деформаций, ставят диагноз остеопоротического перелома. Этот метод позволяет выявить характерные для остеопороза клиновидные, двояковогнутые (“рыбьи” позвонки) и компрессионные деформации тел позвонков.

Для оценки состояния костной ткани используют двуэнергетическую рентгеновскую абсорбциометрию, ультрасонометрию и количественную КТ. Кроме того, появились методы магнитнорезонансной визуализации и микроКТ.

Двуэнергетическая рентгеновская абсорбциометрия – “золотой стандарт” измерения МПК, оценивают количество минерализованной костной ткани в сканируемой площади (г/cм2).

б) Денситометрия поясничного отдела позвоночника и проксимального отдела бедренной кости – стандартные методы. Доказано, что риск переломов коррелирует с показателями МПК этих областей. Определение остеопороза, основанное на определении МПК этих областей, разработано ВОЗ для женщин европеоидной расы, но критерии нельзя использовать для периферической денситометрии, за исключением исследования на уровне верхней трети предплечья недоминантной руки. Исследование костей предплечья рекомендуют проводить при гиперпаратиреозе, если невозможно провести точную оценку состояния поясничного отдела позвоночника (выраженный сколиоз или другие деформации) и проксимальных отделов бедренных костей (протезирование, переломы, артроз, деформации), при большой массе тела пациента (если она превышает допустимые нормативы для аппаратуры и невозможна укладка пациента).

Показания для проведения костной денситометрии:

– женщины старше 65 лет;

– женщины младше 65 лет, но в постменопаузе или есть факторы риска;

– мужчины старше 70 лет;

– взрослые, перенёсшие переломы при минимальной травме;

– взрослые с заболеваниями или состояниями, приводящими к снижению МПК, в первую очередь глюкокортикоиды;

– взрослые, принимающие препараты, снижающие МПК;

– мониторинг эффективности лечения остеопороза.

в) Количественная ультрасонометрия периферических участков скелета. Её используют только для скрининговых исследований – выявление лиц с вероятной костной патологией. В дальнейшем обязательно проведение двуэнергетической рентгеновской абсорбциометрии.

г) Количественная КТ позволяет определить состояние костной ткани в трёхмерном пространстве (г/см3). Данный метод используют для изучения МПК в поясничном отделе позвоночника, при этом он позволяет оценить раздельно плотность трабекулярной и кортикальной костной ткани в телах позвонков. Однако следует помнить, что лучевая нагрузка при количественной КТ превышает таковую при двуэнергетической рентгеновской абсорбциометрии в 10-20 раз.

Дифференциальный диагноз[править]

При обнаружении сниженной МПК прежде всего необходимо разграничить первичный остеопороз от вторичных остеопений. Следует проводить дифференциальную диагностику с первичным гиперпаратиреозом, остеомаляцией, эндогенным гиперкортицизмом, миеломной болезнью, костными метастазами, в некоторых случаях – с болезнью Педжета, почечной остеодистрофией.

Остеопороз с патологическим переломом неуточненный: Лечение[править]

Цели лечения

Снижение частоты возникновения переломов, уменьшение болей, расширение двигательной активности, улучшение качества жизни у пациентов, перенёсших перелом.

Немедикаментозное лечение

Среди немедикаментозных методов следует отметить образовательные программы для пациентов, отказ от вредных привычек (курение табака, злоупотребление алкоголем, кофе), физические упражнения (ходьба, лечебная гимнастика). Сюда также относят и меры по профилактике потерь равновесия: коррекция зрения, подбор оптимальной дозы снотворных, седативных и психотропных препаратов, учёт и лечение сопутствующих заболеваний, оценка и изменение домашней обстановки, обучение правильным стереотипам движений, тренировка равновесия, а при высоком риске перелома проксимального отдела бедренной кости – ношение протекторов бедра.

Медикаментозное лечение

Для лечения остеопороза и профилактики возникновения новых переломов используют широкий спектр медикаментозных средств (в виде моно и комбинированной терапии).

Патогенетическая терапия остеопороза – использование препаратов:

– замедляющих костную резорбцию (бисфосфонаты, кальцитонин, селективные модуляторы эстрогенных рецепторов, эстрогены);

– усиливающих костеобразование – паратиреоидный гормон;

– оказывающих многоплановое действие на костную ткань – активные метаболиты витамина D и стронция ранелат (замедляет костную резорбцию и усиливает костеобразование).

Профилактика[править]

Своевременное выявление лиц с повышенным риском развития остеопороза – основа успеха профилактики.

Первичная профилактика остеопороза – создание и поддержка прочности скелета в разные периоды жизни, особенно во время интенсивного роста (пик формирования костной массы), беременности и кормления грудью, а также в периоды пре и постменопаузы. Профилактику потери костной массы проводят путём пропаганды здорового образа жизни и приёма лекарств.

Вторичная профилактика – предупреждение переломов при развившемся остеопорозе: приём лекарств; профилактика падений; ношение протекторов бедра (по показаниям).

Здоровый образ жизни: полноценное питание, повышение двигательной активности и выполнение физических упражнений, коррекция массы тела, отказ от курения табака и злоупотребления алкоголем.

Прочее[править]

Источники (ссылки)[править]

Ревматология [Электронный ресурс] / Под ред. Е.Л. Насонова, В.А. Насоновой – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. – https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416501.html

Дополнительная литература (рекомендуемая)[править]

Действующие вещества[править]

Источник

Связанные заболевания и их лечение

Описания заболеваний

Национальные рекомендации по лечению

Содержание

- Описание

- Дополнительные факты

- Причины

- Симптомы

- Диагностика

- Лечение

- Профилактика

- Основные медицинские услуги

- Клиники для лечения

Названия

Название: Остеопороз.

Остеопороз

Описание

Остеопороз. Заболевание скелета с изменением структуры костей. Масса костей постепенно снижается, они становятся менее прочными и более хрупкими. Болезнь протекает малосимптомно и зачастую выявляется только после перелома лучевой кости, шейки бедра или тел позвонков. Важное значение имеет не только выявление остеопороза, но и определение его причины. С этой целью проводится всестороннее исследование пациента включающее рентгенографию, денситометрию, КТ, исследование метаболизма костной ткани и гормонального фона. Лечение проводится комплексно препаратами кальция, кальцитонином, витамином Д, биофосфонатами и гормональными препаратами.

Дополнительные факты

Остеопороз. Заболевание скелета с изменением структуры костей. Масса костей постепенно снижается, они становятся менее прочными и более хрупкими. Болезнь протекает малосимптомно и зачастую выявляется только после перелома лучевой кости, шейки бедра или тел позвонков.

По данным ВОЗ остеопороз является четвертым по распространенности неинфекционным заболеванием после болезней сердца и сосудов, онкологических заболеваний и сахарного диабета. Болезнь поражает преимущественно пожилых людей и женщин в постменопаузе. Вероятность развития остеопороза увеличивается с возрастом.

Выделяют две формы остеопороза: первичный и вторичный.

Причины

Остеопороз – полифакторное заболевание.

Инволюционный (первичный) остеопороз, как правило, развивается у пациентов в возрасте старше 50 лет. Факторами риска развития первичного остеопороза являются:

• семейный анамнез (указания на переломы, происходившие у пожилых членов семьи в результате небольшой травмы);

• пожилой и старческий возраст;

• астеническое телосложение, снижение массы тела;

• небольшой рост;

• позднее начало менструаций (в возрасте 15 лет и старше);

• раннее наступление менопаузы (в возрасте до 50 лет);

• бесплодие;

• нарушения менструального цикла;

• большое количество беременностей и родов;

• длительное кормление грудью.

Поскольку состояние костной ткани зависит от продукции эстрогенов, частота остеопороза резко возрастает после наступления менопаузы. Женщины в возрасте 50-55 лет страдают от переломов вследствие остеопороза в 4-7 раз чаще мужчин. К 70 годам переломы возникают у каждой второй женщины.

По данным современной травматологии риск возникновения переломов увеличивается пропорционально снижению плотности костной ткани. При снижении плотности костей на 10% частота переломов возрастает в 2-3 раза. Остеопороз в первую очередь поражает кости с преобладанием губчатого вещества (позвонки, кости предплечья в области лучезапястного сустава), поэтому типичным осложнением заболевания являются переломы тел позвонков и лучевой кости в типичном месте.

Вторичный остеопороз обусловлен эндокринными нарушениями и образом жизни пациента. Факторы риска развития вторичного остеопороза:

• эндокринные нарушения (снижение функции яичников, сахарный диабет, увеличение продукции гормонов коры надпочечников и щитовидной железы);

• нарушения питания (несбалансированные диеты, неврогенная анорексия, повышенное содержание в пище белков и жиров, дефицит кальция);

• злоупотребление никотином, алкоголем и кофе;

• длительный прием (более месяца) кортикостероидных препаратов, антиконвульсантов и гепарина;

• хроническая почечная недостаточность;

• нарушение всасывания кальция в кишечнике;

• генетическая предрасположенность;

• малоподвижность, недостаточные физические нагрузки;

• длительный постельный режим (при травмах, операциях, хронических заболеваниях).

Симптомы

Зачастую остеопороз в течение долгого времени остается незамеченным. Единственными признаками развития заболевания становятся боли области позвоночника (грудной и поясничный отдел). При остеопорозе постепенно уменьшается рост пациента, изменяется его осанка, позвоночник становится менее подвижным.

Диагностика

Постановка диагноза остеопороза производится на основании жалоб пациента, изучении истории болезни, результатов осмотра травматолога и измерения минеральной плотности костных тканей.

Для определения плотности костей используют однофотонную (не всегда информативна) и двухфотонную денситометрию, ультразвуковую денситометрию и количественную КТ позвоночника. Рентгенологические методы исследования позволяют достоверно выявить признаки остеопороза только при значительной потере массы костных тканей (более 30%).

Лечение

Главная цель при лечении остеопороза – добиться уменьшения потерь костной ткани с одновременной активизацией процесса ее восстановления. Комплексное лечение остеопороза включает в себя гормональную терапию (эстрогены, андрогены, гестагены), витамин Д, бифосфонаты, кальцитонин.

Гормональные препараты при остеопорозе подбирают в зависимости от пола, возраста и факторов риска. При выборе препаратов для женщин учитывается фаза климактерия, наличие матки и желание женщины иметь менструальноподобные реакции в постменструальном периоде.

Гормональная терапия противопоказана при сопутствующих тяжелых заболеваниях печени и почек, тромбоэмболиях, острых тромбофлебитах, маточных кровотечениях, опухолях женских половых органов и тяжелых формах сахарного диабета.

В процессе гормонального лечения остеопороза необходимо контролировать артериальное давление и выполнять онкоцитологические исследования. Один раз в год проводится маммография и УЗИ малого таза.

Кальцитонин для лечения остеопороза применяется при наличии противопоказаний к проведению гормональной терапии. Препарат замедляет потери костной ткани, способствует увеличению поступления в кость фосфора и кальция, оказывает обезболивающее действие, улучшает процессы сращения костей при переломах.

Бифосфаты снижают резорбцию костной ткани. Витамин Д стимулирует всасывание фосфора и кальция, активизирует процессы формирования костной ткани.

Профилактика

Профилактика остеопороза должна начинаться с юных лет и продолжаться всю жизнь. Особое внимание профилактическим мероприятиям следует уделять в периоде полового созревания (формирование костей) и постменопаузальном периоде.

Повышению прочности костной ткани и уменьшению ее резорбции способствует полноценное питание (сбалансированный состав пищи, достаточное поступление в организм кальция), регулярная физическая активность. Необходимо ограничить потребление алкоголя, кофе и никотина. В пожилом возрасте следует своевременно выявлять факторы риска развития остеопороза, при необходимости принимать витамин Д и кальциевые добавки. Возможно профилактическое назначение гормональных препаратов.

Женщинам в пери- и постменопаузе рекомендуется увеличить потребление богатых кальцием молочных продуктов. При аллергии и пищевой непереносимости молока потребность в кальции можно восполнять таблетированными препаратами в сочетании с витамином Д. По достижении 50 лет следует регулярно проходить профилактические обследования для выявления рисков развития остеопороза и необходимости заместительного гормонального лечения.

Основные медуслуги по стандартам лечения | ||

Клиники для лечения с лучшими ценами

|

Источник